陳黎詩作陳黎散文陳黎譯詩陳黎研究陳黎花蓮

回首頁

2012 年 9 月 二魚文化出版•吳岱穎書評

想像花蓮

花蓮港街 1933

我的花蓮港街地圖是繪在記憶與夢的底片上的,一切街道、橋樑、屋舍、阡陌……皆以熟悉、親愛的人物為座標。穿過地圖中央的是一首音樂,一首河流般蜿蜒,沒有起點終點,沒有標題的音樂。你說是七腳川溪。你說是砂婆礑溪。你說是花蓮溪。你說是立霧溪。

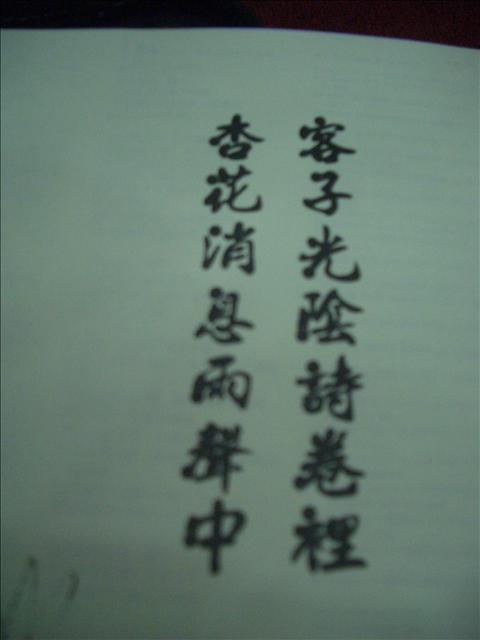

穿過我童年的是一條大水溝。這條水溝流過我就讀的明義國小時,似乎還是清澈的。過了詩人楊牧家住的節約街,過了中正路,溝上加了蓋,住了做小生意的人家,溝水就開始變濁了。中正路是王禎和小說裡經常出現的街道(王家就在中正路、中山路交會處),〈香格里拉〉裡貼著五顏六彩電影海報,高聲播著「這美麗的香格里拉,這可愛的香格里拉……」的廣告三輪車,就是沿著中正路緩緩移動的。從中正路,東流二十公尺,就是小說家林宜澐生長的中華路。三十年前,天一亮,走過中華路,你一定可以看到穿著內褲、汗衫,四季如一,在慶和鞋行門口運動的他爸爸。他爸爸是明義國小棒球隊非正式的後援會長,只要擊出全壘打,就送最新最帥的「中國強」球鞋。一九五八年,市長盃棒球賽冠亞軍賽前,有一場臨時加演的「阿胖」大戰「阿瘦」趣味賽,胖子隊在七局下半林宜澐爸爸擊出一支滿貫全壘打後反敗為勝。有圖為證,我的朋友邱上林編的《影像寫花蓮》裡就收錄了兩張小說家提供的照片。三十年前,日本撒隆巴斯女子棒球隊來花崗山野球場友誼賽,小說家的爸爸在滑壘時用力過猛,扭傷肩膀,嬌滴滴的撒隆巴斯隊員馬上撲過去貼上一塊撒隆巴斯。 過中華路,東流二十公尺,就是我住的上海街。再東三十公尺,就是詩人陳克華住的南京街。從這裡開始就是所謂的「溝仔尾」,小城的紅燈區。百年來,這附近懸掛過多少酒家,cafe,貸座敷,茶室,妓院的招牌,我無法確知:祇園,泰雅,花家,花屋敷,東薈芳,君ソ家,東屋,黑貓,寅記樓,江山樓,朝鮮亭,山水亭,天仙閣,高賓閣,夜都會,滿春園,春香,新麗都,夜來香,大觀園,大三元……。王禎和《玫瑰玫瑰我愛你》裡寫的美軍光顧的酒吧一定就在這裡。陳克華有一首〈南京街誌異〉寫私生的混血兒:「我看見我降生在這樣一條街子:╱因為三千哩外的越戰╱而暴發起來的吧兒巷——╱……我看見我體內揉雜著兩種衝突的血液╱當南京街不著痕跡地從良╱我成為一隻精蟲誤入的見證,╱那些善良清白的鄰家孩子喊我:╱哈囉OK嘰哩咕嚕。╱我總是溫柔地回答:╱幹你老母駛你老母老雞巴。」我的同學朋友家,居然無一人營此業,但我父親一位明義國校高等科同學家就是東薈芳,正是我中學音樂老師作曲家郭子究初來花蓮教唱之地,酒家後來遷到成功街、忠孝街交角,原國姓廟所在處,但離奇地在一次地震後失火崩塌,後又鬼話不斷(有人信誓旦旦說聽到日據時代自盡的酒女的歌聲),至今仍為空地。楊牧家原本在南京街底過和平街處,隔著另一條水溝,彷彿另有其山風海雨,一代儒者、詩文家駱香林住的「臨海堂」就在這條溝邊。 這些街道是我慣常走過的地方,是我的波特萊爾街,我的「不如一行波特萊爾」的人生。溝水再東一百公尺,是詩人陳義芝出生的重慶街。再東,就是太平洋了。 如果我站在一九三九年,我住的上海街應該叫稻住通,而圍繞王禎和家的應該是筑紫橋通和黑金通。筑紫橋通上有一條木造的筑紫橋,跨米崙溪(之前叫砂婆礑溪,後來叫美崙溪)連接新舊市區。溪水過筑紫橋,流過朝日橋、日出橋,便到海了。如果選擇一格底片沖洗花蓮,所有花蓮人應該會同意把鏡頭架在米崙山上,對準這一系列橋,對準海。一九七六年在我國中一年級班上,父親是退役軍人,母親是阿美族人的「楊狗」,在他的日記上用充滿錯別字與不準確注音的中文告訴我他乘著自己做的竹伐在拂曉時順米崙溪而下與日出相遇。筑紫橋在終戰後改建為水泥的中正橋,去年因為擴建,封橋。整個小城好像患了感冒,塞住了一個鼻孔。前幾天,為配合到臨的縣市長選舉,執政的K黨趕緊挖清鼻涕搶著通行,在橋的兩側插滿候選人旗幟。如果我站在一九三O年,站在一張參與霧社事件警備任務歸來的太魯閣族原住民的照片裡,我也許會登上那輛編號「花96」,寫著「恆興商會」四字的卡車,向擠在上面的他們問什麼是「兇蕃」,什麼是「味方蕃」。卡車後面是最熱鬧的春日通(後來他們所說的復興街),台灣銀行出張所在左邊,東台灣新報社在右邊。十年後,一位名叫龍瑛宗的台灣青年將會來到這個出張所工作一年多,並且在日文寫成的文章裡記錄他在薄薄社祭典裡被阿美族朋友拉進去跳舞,在愈圍愈大的圈圈裡感覺自己的靈魂和其他靈魂交融在一起,記錄他在縱谷的溫泉旅社,對著酒後月下的龍舌蘭,忽然想到自己的存在:「太平洋上一個渺乎其小的孤島台灣的東部地方,就在那裡的海岸山脈,這一刻正有我這個人在走著……」照片裡的春日通一直通到照片外小說家楊照外祖父許錫謙開設的商行:許錫謙,一九三一年組台灣經濟外交會花蓮支部,一九四六年任三民主義青年團花蓮分團宣社股長,一九四七年二二八後,被發現陳屍南方澳海邊。我在一九三五年駱香林領導,成員包括駱香林門生、記者、醫生、水果販、煙花女子……的「奇萊吟社」所印詩刊《洄瀾同人集》裡看到二十歲的許錫謙名字也在新入社社員名單內。春日通再過去是通往海邊的入船通,我出生的木瓜山林場宿舍就在這裡,靠近一九四七年成立的更生報社。

如果我站在一九二四年,站在更生報社前面的小廣場,我也許會看到擔任東台灣新報社長和花蓮港街長的梅野清太從他樹影搖曳,綠意盎然的宿舍走出來,他和熱愛東台灣的《台灣パツク》雜誌主編橋本白水剛剛發起成立「東台灣研究會」。我知道我會讀到他們以月刊形式發行,前後歷八年半,出刊九十七期才會停止的《東台灣研究叢書》。我會在第十七、二十期讀到緋蒼生寫的〈東台灣デ〉,在第六十六期讀到台北三卷春風寫的〈臨海道縱走記〉,在第八十一、八十三期讀到柏蕃彌的〈太魯閣入峽記〉。之前,橋本白水自己早寫過一篇〈東台遊記〉,他描述在花蓮停留時的感受:「詩人可以從一根草看出自然的妙趣,從一朵花發現宇宙幽玄的真意,……但我非詩人,亦非文人,遺憾無法以妙筆描繪天地間鮮活之事實。汪洋大海有浩波,渺茫蒼穹無數光體羅列……皆造物者之幽趣也。這天地之幽趣即人生之幽趣……每次我見到東台景物,更加深此感矣。峻峰,海濤,皆天地之幽趣。而傳自太古的水籟山精,依然不停地流來流去。外面雖有變化,但萬物卻古今一無增減,所謂不生不滅,不增不減……」在秋天的太魯閣,他遇見在深山中當警察的他的同村友人,兩人相擁,遙想故鄉年少嬉遊之景,亦喜亦愁。我知道後來我也會讀到從新竹來的駱香林寫的〈太魯閣遊記〉,這篇文章會被選入中學國文課本,並且因宏偉的結構與鏗鏘的字句,被誤為古人之作。我也會讀到楊牧寫的〈俯視——立霧溪一九八三〉,讀到陳列寫的〈山中書〉、〈我的太魯閣〉,甚至讀到我自己寫的〈太魯閣•一九八九〉。緋蒼生〈東台灣デ〉中將這樣寫:「……花蓮港廳三移民村中,聽說以吉野村最富庶,它距離花蓮港街約僅一里……村中的人種稻、甘蔗或煙草,還有多種副業的生產,可以拿到花蓮港街去賣。……吉野村有一見到就覺得很美的直角街道,還有很小的神社及教會、青年會集會所、郵局、雜貨店、煙草葉乾燥所等。農夫們的家屋大多是純日本式的建築,有寬廣的庭院,種著花草或果樹;樹下雞群咕咕找著飼料,……村外可見一望無垠的煙草田。……村中有想發明飛機的人,有想發明自動割甘蔗葉的鐮刀的人,也有製造香蕉乾成功的人……」我不知道這些發明家的夢會不會實現,但我知道六十年後,生長在另一個移民村豐田的一位名叫吳鳴的客家青年,將以筆為鋤,在稿紙上再現他「豐饒的田園」:「來年孟秋白露,甘蔗長得更高大濃密了,父親說,要剝蔗葉甘蔗才會長得好。悶在蔗園裡,斗笠前緣紮一塊塑膠線網避免鋒利的蔗葉割傷,棉布手套因葉殼包裹蔗汁留滯的水而濕透,黏黏膩膩的好不難受。剝下的蔗葉捆好載回家,堆在稻埕上,寒露後農事稍閒,就用這些蔗葉翻修家裡的茅草房子……」自動割甘蔗葉的鐮刀似乎還未發明……

入船通通向船舶來到的花蓮海濱。一九二五年,在南濱,吐著充滿煤油味濃煙的宮崎丸在離岸百餘米的海上等著接貨的小駁船緩緩靠近。花蓮港還沒有港口。你聽到海浪在歌唱,虛詞母音,一如不遠處傳來的阿美族歌聲。 Hoy-yan hi-yo-hin ho-i-yay han hoy-yay ho hi-yo-hin hoy-yay。一八五七年,漢人三十餘名,由噶瑪蘭移居花蓮溪口,建茅屋十五、六戶,以耕以耨。他們在夢中聽到歌聲翻騰如海浪,濺濕新織的鄉愁。一八一二年,從宜蘭來的李享、莊找,也聽到這聲音,他們以貨物布疋折銀五千兩百五十大元,向荳蘭、薄薄、美樓、拔便、七腳川五社阿美族人購得「荒埔地」一塊,名曰「祈來」,即「奇萊」——阿美語「澳奇萊」之音轉——阿美族自稱其聚居之地為「澳奇萊」,意為地極好。在契約上蓋指印的有中介人巴弄,見證人曾仔夭,以及五社的頭目廚來、武力、末仔、龜力、高鶴。這「東至海,西至山,南至覓厘荖溪,北至豆欄溪」的奇萊就是花蓮。移墾的漢人們在岸邊見溪水日夜奔注,與海浪衝擊成縈迴狀,遂驚呼「洄瀾」。這是一個凝聲音與形象於一體的名字:洄瀾。花蓮登陸在花蓮海岸。然而更早,當花蓮還睡在辭典裡部首的森林,大洪水已把跟廚來、武力說同樣語言的兄妹們的獨木舟,從神話的海洋漂流到眼前的海岸。 與入船通垂直相交的兩條街現在叫北濱街和海濱街。熟悉原住民音樂的作曲家林道生,他的父親林存本一九四O年帶著家人從彰化遷到花蓮,就住在這裡。林存本在彰化與賴和住處甚近,經常出入賴家。一九三O年代,在《台灣文藝》以及楊逵主編的《台灣新文學》雜誌上皆曾見其作品——帶有虛無主義與頹廢主義傾向。來到花蓮後,除工作外甚少外出,亦不見作品發表。一九四七年五月因腦溢血病逝。同年二二八形成的政治氣壓,導致家人將其文稿、藏書全部燒毀,只留下極少數的殘篇、札記,見證日據時期台灣新文學與後山似無實有的瓜葛:「他的眼睛充滿著說不出的恐怕。跟著他們的進退旋轉,他看著人臉上的人理,被獸慾趕走了。他曉得兩個打仗的都忘記他在這裡了。他現在沒有顧念他的人了。人的莊嚴和自制力都逃避到他這沒用的身上,不敢露出臉來。」「這才是他頭一次曉得殺生的快樂,強殺弱的無恥快樂。他異常的高興。這種殺生的快樂一過,他立刻又回復神經,感覺到四周的寂靜。」「他往前找路,把許多袋鼠攪醒,四面逃竄。這地面上生物多得了不得。他心裡奇怪,怎樣尋常白天經過,一些生物都看不見,但是到了現在夜裡,各樣事情都變換轉來——生物竟這樣的活潑發達。他覺得這種境地從來沒有到過,心裡爽快甜蜜,異樣舒服,細細去領會這自然的生趣。」 自然的生趣,宇宙的奧秘。一九一O年一月二十一日五級地震,花蓮港廳舍焚毀。一九一三年一月八日五級地震,餘震一百一十五次。一九二O年六月五日五級地震,房屋全毀二二七棟,半毀二七二棟,餘震三十八次。一九二五年六月十四日五級地震,房屋損毀三三九棟,前震三十四次,後震三十八次。一九五一年十一月二十五日連續五級地震,房屋全毀二一五棟,半毀四六九棟,餘震至十二月底共一O七次。一九九五年一月二十四日,東京大學恆石幸正博士在日本地震學會研究發表會預言台灣東部將於三月二十日發生芮氏地震儀規模五點六的地震。消息傳來,小城居民人心惶惶,各級學校、機關、團體紛紛舉行震災演習。恆石博士親自飛來花蓮參觀指導。旅遊業生意大受影響,唯有一家賓館推出「地震搖搖樂」套房大受歡迎。民眾搶購「地震安全守則六十條」貼紙,各種避震秘方紛紛出籠,其中流傳最廣的是吃湯圓,而且必須吃七粒。熱心人士大聲疾呼全國同胞一致吃湯圓,以「團結的心」、「黏黏的愛」黏住即將晃動的兩大板塊。具有特異功能的花蓮市民林期國更發揮愛國精神,反駁日方預測,預言三月二十日地震將發生在東京,並且震垮三十層的高樓。 如果我站在一九九七年,站在一場將秋日的樹影傾斜了的有感地震發生後的第二天,和我新教的國一學生一起遠足,我們將走下花崗山,穿過本來是木造,後來改建成水泥又改建成鋼架並且易名為菁華橋的朝日橋,到達早晨的米崙山公園。我們將看到楊牧和他高中同學一起留影過、由神社改建而成的忠烈祠,登上台階,走向我和我的女兒一起坐過的旋轉木馬。在一塊搭蓋著鐵皮屋頂的水泥地上,我們將看到米高梅社交舞俱樂部的社員們,雙雙對對,婆娑起舞。他們大多是老人,另有幾個中年女子。他們穿著極乾淨之衣服,極年輕之心情,優雅迴步,靜靜沈思。探戈,華爾滋,勃魯斯。我看到兩位女士雙頰緊依,相擁慢舞。她們一定認識很久了,一定相愛很久了。旁邊一位身材頎長的阿美族婦女,正熱切地跟她的舞伴學習新舞步。我看到退休的地方報攝影記者,他靦腆地伸出右手,擁著新認識的女舞伴,彷彿輕輕貼著時間的快門。我看到二十年前在大三元上班的男子,伸出雙臂,抱虛空獨舞。他一定在迴轉時重新攬住了棄他而去的她的腰,一定在俯身時觸及她的眼,她的唇。他空虛的兩手擁抱了一切。迴旋,迴旋,時間的舞圈愈圍愈大。我看到被孩子們訕笑的瘋女人「捧錫鍋」與「阿毛鬃仔」也加入舞蹈,自殺多次的 Cafe Tiger 的萬里子君,黑貓茶室愛唱〈溫泉鄉的吉他〉的艷紅,悉索米旗手許仔,鐵匠木山,雄貓姬姬,棒球隊長……他們全都在那裡。 穿過我的花蓮港街地圖,在時間中旅行的音樂溪流,沒有標題,一如海浪的歌唱,沒有歌詞,沒有意義——或者即使有,一切歌詞、名字,一切人物、事件,都只是音符的附質:虛詞母音。

1

幻想即興曲。當然是蕭邦。唱片封套是粉紅色的(或者應該是粉紅色的),翻版的松竹唱片。一張十元。買多的話一張可以減為九元。但不是我的。是我小學同學的高中同學借我的。她們讀女中。

那年我十八歲,即將從濱海的中學畢業。對西洋古典音樂的喜好跟對中國古典文學的喜好一樣,方興未艾。在午夜,寫長長長長的信(並且編頁碼),用藍色的信紙,黑色派克墨水——當然,派克鋼筆。信裡頭引經據典。詩經怎麼說。陶淵明怎麼說。某一闕宋人的詞怎麼說。浪漫主義在那個時候的定義是過了(晚上)十二點還不睡覺,並且不是為聯考;或者,獨自一個人騎著腳踏車到海邊看海,看海,看海。你坐在榻榻米上的書桌前振筆疾書,很辛苦——因為經典很快要被引用盡了——也很幸福。蕭邦的幻想即興曲一遍遍陪你在夜裡迴轉,特別是中段那如歌、動人的旋律:

↓

那時候你當然還沒有找到這個樂譜。但是你腦中、筆下、信紙上、信封上、黏貼上去的兩塊五限時專送郵票上……都是音符。

青春。愛。貧乏、平庸人生中,崇高與美的呼喚。

當然,你知道並不是蕭邦的幻想即興曲才是蕭邦。當然你知道,並不是只有蕭邦才是浪漫主義、只有浪漫主義才能給貧乏、平庸的人生一層夢的包裝紙。然而你始終讓一張借來的翻版唱片盤據心中。

大學畢業後回來教書,為了給那些朝夕相處的國中生拷貝一些入門的曲子,我買了一張錄有幻想即興曲的CD。我跟他們說那是我最喜歡的曲子之一。那些學生,有男有女,不一定同個班級,時常交換聆聽他們有的錄音帶、CD。有一個人的蕭邦錄音帶,反覆聆聽,居然聽斷了。有一個升上國三要聯考了,居然向父母要求買鋼琴,開始拜師學藝。當中有位女生,鋼琴彈得不錯,大家有時候會到她家聽她彈琴。她升上高中後,有一次又約大家。她打開琴蓋,坐在琴前,那首幻想即興曲居然從她指下流洩出。看到唱片、錄音帶裡的曲子,忽然化作具體的音符,翻騰於眼前的白鍵黑鍵間,真令人驚喜——特別當彈琴的是你認識的人。她說她一直很想練好這首曲子,彈給我聽。我記得第一次她和同學到我家,看到我住在低矮老舊的木頭房子,驚訝地說:「我以為老師住在一間白色的大房子,外面是藍天碧海,還有白色的雲!」她這樣想,因為她覺得我在課堂上跟她們談到的音樂、文學、藝術都那麼美。我帶她們到我家門前的媽祖廟,廟前是凌亂的攤販和垃圾。

我幾乎很少為自己去重放這首曲子。但如果像水龍頭般打開音樂就流進來的「小耳朵」頻道上,恰巧有人演奏,我就不客氣地讓自己享受奢侈的傷感了。我曾把錄到的蕭邦鋼琴賽首獎俄國籍布寧演奏的幻想即興曲,放給跟我接近的學生看。他很快地成為我們的新偶像。那年秋天,布寧來台灣演奏,國家音樂廳第十六排,一字排開坐下,正是從不同地方趕來的我的學生們和我。難道我們的國中課程還沒有上完?他們都已經是大學生了。我忘記那一夜的曲目是不是有蕭邦的幻想即興曲,但我相信布寧為我們演奏了幻想即興曲。

幻想即興曲。回到濱海的小城當國中導師,三年一輪,送走一批批學生。前九年,寫過兩本詩集的你寫不到十首詩。你即興地教書、罵世、橫眉、俯首,即興地擠出機智和奇想的牙膏,在孩子們齒間留下幻想的味道。而後九年,他們燒掉你為學生們編的校刊,不讓你當導師。你讓你的筆當唱針,在稿紙上迴轉,歌唱。九年裡,你完成了二十本書。

現在,他們又要讓你當導師。你重新早早起床,參加改良過的升旗典禮,在國旗歌響起時看學生舉手貼額,對著眼前的牆壁向看不到的國旗敬禮。學生們覺得很好笑,隊伍排得歪歪斜斜。你不忍責備他們。才兩個禮拜,你故態復萌,已經讓那些新生聽他們喜歡或不喜歡的阿美族民歌,安德魯•羅•韋伯,巴哈,葛利格,Enigma……。你知道十一號謝仲景每天早修遲到,因為他媽媽每天早上七點半才開始起床化妝,化完妝後才載他到校。你知道二十八號蔡佳玲很胖並且身上有一種味道,小學時候常被同學笑。你知道三十五號王維婷,小學四年級參加鋼琴比賽,擊敗過得第二名的你的女兒。

我又拿出那張幻想即興曲CD。那天,在學校門口那家大飯店後面的停車場,我獨自坐在車內聽這首曲子。中段如歌、動人的旋律剛響起,忽然傳來十公尺外校園的鐘聲。我遲疑著不知要不要把它聽完。全長五分四十九秒。幻想即興曲。學生們在等我上課。

2

而突然你發現,你的女兒長大了。不是因為在你隔壁房間,幾週來,她反覆練習、彈奏一首接一首蕭邦的圓舞曲,讓你覺得幻想的蕭邦終於落籍在你的戶口名簿,帶著幾個翻頁時容易從樂譜上失足跌下的音符——而是因為你看到十三歲的她在一篇名叫〈夜曲三章〉的文章裡寫到了蕭邦︰

「我戀愛了。

是蕭邦。打從第一回聆聽他的鋼琴曲,我便愛上了他。

巴哈的音樂對話,莫札特珠玉似的旋律,貝多芬帶有光輝的剛毅,德布西富有東方情調的印象音樂,不同的曲風,不同的美感。然而對蕭邦,我有一份獨特的情感。他的音樂甜美中帶有哀愁,高貴中帶有淒涼,每每令我心動不已。

他用樂曲表達他的心情。波蘭舞曲中激昂的愛國情懷,馬厝卡舞曲流露出的鄉愁,圓舞曲中傳遞出的愛意與感傷,以及晚期作品中隱含著飽受病痛煎熬的失意落寞。聆賞他的音樂,我感受到他的悲苦、喜悅與憤怒;透過琴鍵,我與他對話。

但我卻不能夠真正了解這位多愁善感的紳士。我羨慕崇拜他的音樂天賦,卻無法明瞭他繁複的內心世界;我在練習曲〈革命〉中聽到他的悲憤,卻體會不出華沙被佔領時他激動的情緒;我從書中看到他的戀愛故事,但我不了解他為何會愛上長他九歲又備受爭議的喬治桑;我可以感受到他在一八四七年升C小調圓舞曲中表現出的愁思,可是我不知道他和病魔奮戰時內心有多麼恐懼不安……

有人說蕭邦的音樂只局限於鋼琴上,不夠多元,也有人批評他只重視音樂美,缺乏深度,但我不以為然。他使鋼琴有了靈性,有了魔力,他懂得鋼琴的心情,替鋼琴抒發了她的情感,賜予了鋼琴生命,就如魯賓斯坦所說,他是『鋼琴的詩人,鋼琴的心,鋼琴的靈魂』……」

有一個老師看到這篇文章,說這個學生抄了很多她這個年紀不能理解的資料。但我知道她沒有抄資料。蕭邦不是用抄的。蕭邦用聽的,用彈的,用感覺的。

3

一九九九年夏天,我離開從來沒有離開過的島國,到有鬱金香和風車的國度參加一個國際詩歌節。回途,繞道巴黎,走馬看花兩日夜。在羅浮宮,疲憊地穿過一間又一間展覽室,在一堆激亢的德拉克拉瓦當中看到那張蕭邦像。沒錯,那是你。一八三八年的油畫。我停下來,覺得鬆弛而舒適,彷彿回到家。

沒錯,就是你。弗瑞德瑞克.蕭邦(Frederic Chopin, 1810-1849)。就是你,蕭邦——不管翻成什麼語言——你的名字每一天都是詩。

用我的梳子梳你的頭髮,我的梳子用時光做成。

用你的頭髮洗我的梳子,你的頭髮融舊雪為春。

* 聽李文彬譜陳黎

〈梳子〉兩種演唱 ↓這是一首簡單的詩,簡單到幾乎,對我來說,脫口而出。就像你說一、三、五、七,我說二、四、六、八。這首詩收於我的詩集《貓對鏡》,前幾天,我看到有人在報端為文讚美此書流露出「詩人老藝文身段(越講究意象講究節奏講究形式字數鋪排對仗得越僵硬如〈梳子〉……」。這首詩豈只鋪排對仗僵硬,它根本還是抄的!它的第一行來自佛拉明哥歌者琶丰(Pastora Pavon, 1890-1969)唱的一首她極受歡迎的歌︰「用我的梳子梳你的頭髮,我的梳子用肉桂做成。」琶丰有個名字更為人知︰「梳子女孩」 (La Niña de los Peines),有人說這暱稱乃因她八歲時在馬德里一家酒店登台,髮上插了兩把梳子,有人則說此名來自她唱的歌詞。我喜歡她這首歌,她很簡單地說了一句話,我也很簡單地接了一句,就像你說「你娘的」,他可能接著說「他媽的」,或者你的父親或母親會叫你「忠賢」、「孝勇」,而非「忠很好笑」,或者「酸溜溜賢」,因為很自然嘛。

〈梳子〉這首詩也可以是一首情詩,就像「孝勇」兩字雖然道德,也可以是充滿情愛的——對他的父母,對愛他或他所愛的人。但如果沒有愛,大概就不要寫作,或閱讀,或像我現在這樣,花費口舌說解一首僵硬的詩了。

琶丰始終不識字,不會讀寫,成人後方學會簽其名。一九一O年起開始錄唱片,一九二O年,著名的 Romea

劇院以前所未有的高酬聘她。詩人羅爾卡(Lorca)一九三三年在一次演講裡說:「此女的聲音非凡,打破各種歌唱派別,乃至於各式音樂,既定的規範。你覺得她似乎唱走音,但相反的,一點都不。她不可思議地唱對音呢!」琶丰的聲音,年輕時明澈、圓醇而雄渾,老了後變得粗糙,到最後幾張唱片簡直刺耳,讓一般大眾聽起來難過,但對其知音、熱愛者而言,卻別具魅力:「用我的梳子梳你的頭髮,我的梳子用糖做成。用我的梳子梳頭的女孩,舌頭將會舔起五指……」

《豐田筆記》是學者、作家王文進的第一本散文集。王文進雖是我的朋友,但行止甚神秘,一般人交往,通常皆互報生肖,稱兄道弟,但我從不知他生於何時,幾次旁敲側擊甚至上網搜尋,皆未能覓得足以解惑之證據。二十年前,我曾鼓吹我國中班上學生購讀時報公司出的青少年版「中國歷代經典寶庫」,中有一本《淨土上的烽煙︰洛陽伽藍記》讓我讀得津津有味,我卻一直未曾注意編撰者是誰,直到四年前王文進從淡江轉來花蓮東華大學任教,談及此書,方知是伊所作。這算是我跟王文進結緣之始。此篇〈《豐田筆記》記〉即仿楊衒之《洛陽伽藍記》正文、子注夾雜之體製。這本散文集,寫作時間越十年,本來與我無關。王文進來到花蓮後,寫了幾篇以「花東縱谷散記」為子題的文章,報端披露外復熱情影印分享同好,我才覺得這個新花蓮人所寫的東西,可能繼孟東籬、陳列之後成為花蓮文學的一部份,遂催促其加速耕耘,早日結集以利讀者。但這個作家有一半身份是學者。最近兩年又重操系主任舊業。學院之事顯然佔去他不少散文寫作時間。有些文章是他一直想寫的,譬如繼續南下花東縱谷,寫「池上便當」所來自的池上風情,他幾度問我池上稻米年產量,我說問池上農會可也,卻始終未見他行動。出版社方面雖然早買紙以待,但寒來暑往,王文進的散文集卻始終在進行中。忽然聽說要出書了,真是半信半疑,亦喜亦憂。喜的是催生終告有成,憂的是要寫這一篇序文。問書名,先說是「鵝卵石的前世今生」。這是他這本散文集中一篇文章之名,當年他就是拿這篇文章給我和編寫《影像老花蓮》、《寫真老花蓮》的邱上林看,問可否取得花蓮居留權。這是一篇比花蓮人更愛花蓮的精妙小品,晶瑩剔透一如花蓮海灘上的鵝卵石,但我們這些土生土長的花蓮人是不會去撿那些石頭的,因為到處都是,日日都是,但這位新來的花蓮人帶著一把雨刷,刷新了我們觀看花蓮的視窗。後來又說是「鵝卵石的秘密」。因為他寫了一篇頗感性而性感的〈系主任的秘密〉,這樣的書名兼有情趣用品店和 Discovery 頻道的趣味。後來又改作「山水有清音」。因為他愛台灣的山水,從埔里、淡水一路愛到花蓮 ?! 我看了書稿後,覺得這本散文集包含的不只對花蓮,淡水或台灣山水的愛,它是一個敏感、多情的讀書人╱獨殊人(

an intellectual/ individual),迢遙歲月中豐富心田筆耕的結果。我馬上打電話告訴他,書名應作「豐田筆記」。接我電話時,他正在他東華大學(一座起自花蓮壽豐田野的大學)的宿舍裡。我說你知道豐田吧?就在你們東華大學附近。他當然知道什麼是豐田,在這本散文集裡他起碼兩次提到這個名字,一在那篇論及出身壽豐鄉豐田村的散文作家吳鳴的〈心靈的移民者與故園的遊子〉裡,一在〈山脈,雙翼般舒張起來〉,他說「大多時候,我會停泊在『豐田』的小村落,找一家小店,等著看因夜色的渲染而變成紫色的中央山脈」——在這篇文章裡他說他千里迢迢來到花蓮,是「因為我想要丈量台灣的深度,我想要繼續探索台灣之美的源頭」。他一直離豐田不遠。即使七Ο年代在淡水,他住的地方「四周是稻田,一直延伸過去是座燈塔。碰上風雨交加的夜晚,燈塔的光一閃一閃地撲窗而來,有時整個房間竟像船一樣晃動起來。那種像旅人一樣漂泊的心情,滲雜著稻田泥土的落實,最適合埋首文章。」認識王文進的人,都會同意他是無可救藥的浪漫主義者。楊牧曾自喻是「右外野的浪漫主義」者;王文進則是場內、場外不時衝來衝去的「浪漫豐田捕手」。什麼是浪漫主義我其實並不清楚,本來想翻抄一下百科全書或文學辭典,但這幾天我家頂樓翻建,水管淤塞,驟雨之後水居然溢進二樓書房,浸濕散置地上的工具書,我只好向壁虛構一番。浪漫主義的定義就是比別人大,比別人闊,比別人深,比別人濕。(無限)放大心目中美的事物或情緒。所以王文進比一般人深情、多情。他自己也承認,只要稍一陷入自己癡迷的事物,「敘事時的語調往往亢奮得跡近著魔。其用詞之黏膩,表情之稚嫩,實在和一個寫過博士論文而現在又在大學教書的人該有的分寸不搭調。」而這正是他可愛處。他嚮往「大山大水」、「乾坤氣度」,喜用「偉大」、「永恆」、「風骨」一類的術語。上週我從花蓮市載他往機場搭飛機回台北,車上他說他初來花蓮時,看到的都是大山大海,根本沒發現還有路上這些矮房子。而土生土長的我們看到的只是山和海,我們不覺得其大,也不覺得其不大。所以他的畫家在畫淡水時,看不到漁港與小山坡上空一座造型粗糙、突兀的水泥陸橋,因為他和王文進一樣,讓美溢滿畫布,遮蓋住任何不美。但也因為深情、多情,他才能細膩、生動地為我們說解楊牧的《亭午之鷹》,揭示張若虛〈春江花月夜〉的清綺壯麗。猶記得當初還未認識王文進時,在雜誌上讀到他那篇〈三十五歲以後的葉慈,三十五歲以後的楊牧〉,非常嫉妒他用那麼動人的方式讓人感受到楊牧〈野櫻〉一文的美好。對於王文進,楊牧是龐大的美。我懷疑他之所以來東華大學,部份原因是為了親近那美。至於〈春江花月夜〉一詩,他說他是跟汪中先生讀的。當年我在師大讀英語系時,慕汪先生名,晚上跑到國文系夾在一大堆學生中旁聽他講杜詩,沒想到王文進居然登堂入室,甚至進入他家餐廳吃飯,廚房洗碗。他的〈洗碗〉一篇寫汪老師洗碗如「臨魏碑似的,力道十足,一筆一畫方方正正」,令人叫絕。更令人讚嘆的是那樣親密而人性的師徒關係。浪漫的王文進和朋友合資買了一艘漁船,在月圓夜邀汪老師一起泛舟淡水河口,體會「海上明月共潮生」的情境,事後汪老師寫了「二十年來無此夕,二十年來無此客,乘興夜泛淡海舟」的詩句送給王文進。二十年後王文進來到花蓮,在一個台北颱風肆虐、花蓮晴朗無事的夏日,我約他,並幾個我昔日學生等,到太魯閣神秘谷戲水。我的學生王威智帶了一個在路邊攤以一千塊買來,附兩隻槳的雙人座迷你橡皮艇。大家輪流在小小的潭水裡泛舟打轉。可惜無詩為證。好在以紀錄花蓮歷史為己任的邱上林也在場,以 V8錄了當時的盛況。四十年來無此日,四十年來無此刻,乘興日泛秘潭舟。若以為王文進只知詠嘆山水,而不知關懷人生,那就錯了。在講到電視劇《人間四月天》時,他說「志摩,烈士也。這個人不但是徹徹底底追求自我靈魂完全自由飛翔的詩人,又硬把社會改革的重擔一起包攬下來。」王文進雖非烈士,但也不自外於社會,你看他以詩掛帥,投書大報時論廣場,引宋朝詩人陳與義的「一川木葉明秋序,兩岸人家共夕陽」,回擊中共黨主席江澤民的統戰唇劍。我說過,他來花蓮是因為他想丈量台灣的深度,想繼續探索台灣之美的源頭。在〈堅定之山,希望之河〉最後一節,在柔和似綿,似曾相識的陽光下,他赫然發現︰花蓮和他童年的故鄉埔里同一緯度。他跋涉了半個 北台灣,才頓悟到這個事實,才領會到北回歸線不但穿過台灣西部的嘉義,也穿過東部的花蓮。豐田其實在每一個地方。八十六年度(一九九七年)台灣中區五專入學考試「第一部分,乙、閱讀測驗」,曾採王文進〈堅定之山,希望之河〉這段文字為材料,並附選擇題四題(第 42 至 45 題),每題三分。我怕爾後各級學校入學考試又以王文進散文為命題對象,特別在此文最末,試作幾則模擬試題,提高大家警覺︰(一)《豐田筆記》書名中,「豐田」一詞有幾種意思?(一、一種;二、二種;三、三種;四、四種;五、五種;六、六種;七、以上皆是。)(二)王文進馳騁於花東縱谷與海岸公路時,開的是什麼牌汽車?(一、裕隆牌;二、TOYOTA 牌;三、賓士牌;四、BMW 牌;五、喜美牌;六、愛美牌;七、浪漫主義牌。)(三)下列這些人如果組一支「豐田夢幻棒球隊」,誰最適合當投手?(一、陶淵明;二、江澤民;三、孟東籬;四、鄭愁予;五、川端康成;六、楊牧;七、李元貞;八、王文進;九、徐志摩。)(四)《豐田筆記》這本書中,出現最多次的字詞是(一、豐田;二、山;三、海;四、愛;五、美;六、衛生紙;七、國家;八、民族;九、池上便當;十、性;十一、的。)

Satie

Satie

所以我自然也不曾跟著他們,勞師動眾,回原居地祭祖、探親,祭拜那些不曾見過的死人,探訪那些不曾聽過的親人。

我父親十四歲時,跟著我的祖父、祖母、外曾祖母,以及我的一干叔叔、姑姑們,從宜蘭遷來花蓮。從小,老是聽他們講羅東,提三星,卻一直不清楚他們這些人從宜蘭什麼地方來到花蓮。有時又聽他們說要去礁溪掃墓,或者某某親戚要從冬山來。宜蘭在花蓮之北,我知道。大學時到台北讀書,坐蘇花公路在蘇澳換火車北上,這我也知道。北迴鐵路通車後,坐火車上台北,蘇澳新站之前是南澳,之後有羅東、宜蘭、礁溪、頭城,海上面有一個龜山島,這些都在宜蘭,這我也知道。但我還是不知道三星、冬山在哪裡,不知道我父親所來自的鄉土是什麼樣貌,一如我從小到大都不太在意父親在想什麼或者他對我有什麼想法。幾天前,為公視拍「文學風景」影集的女導演在攝影機前問我︰「你作品裡母親的形象強烈,父親的形象相對模糊,是否也是一種對父權或威權的反抗和批判?」我說我不曾有被父親壓抑的感覺,相反地,我似乎一直無視於父權的存在,一如我從小對世俗禮教的視若無睹。

父土對我是陌生的。這也許是為什麼,當我三十歲,生下女兒,初為人父時,我覺得自己很好笑,覺得自己很不像自己——「成為一個父親?」

父親的世界對我是陌生的。

從小,他讓我印象最深刻的是他的字,有時候用鋼筆寫我的名字在課本封底或練習簿封面。更多是在十行紙上,一行一行遊走而下。這些字相當工整,合而觀之,覺得忽大忽小,但平衡得很好,環肥燕瘦,相映成趣,好像是平假名化或草書化的楷體字——非常秀麗而有個性。假日時他會用新買的 Honda 50 載母親和我們三兄弟到郊外玩——多麼有效的六Ο年代,一輛小摩托車同時坐五個人!花蓮市的美齡公園、忠烈祠,吉安鄉的王母娘娘廟……我書架上一本小相簿證明這一切為真。或者我們會坐火車——東線小火車——回母親的娘家玉里,或者探訪在電力公司服務,每隔幾年沿著鐵路線調來調去的舅舅——光復、瑞穗、富里火車站的月台都曾留下我們的家庭照。在林區上班的父親出差到台北時,有時也會帶我一起去——依然是照片為證︰松山機場、圓環的旅館、兒童樂園……。還有一張照片是國小四年時我和弟弟在花蓮市博愛街竹庵酒家內水池旁的合影。父親的寫字桌上有一個書架,我在書架上看到的除了他不時買的日文版《讀者文摘》外,就是原來在花蓮港木材株式會社工作,戰敗後回國的日本人留給他的一些日文書。這些書多跟林業有關。小學六年級時我從中找到一本類似叫《小學數學大全》的書,精裝本,厚厚的。我翻了一翻,雖是用我不懂的日文寫成,但居然看得懂。我記得我把裡面的題目從頭到尾都做了,覺得台灣教的算術還比日本難呢。這是我第一次讀「外文書」,非常奇妙。高中畢業後我又在裡頭發現一本日文的《西洋音樂史》,我辨認圖片,找到史特拉汶斯基等人,驚訝這本發黃的舊書裡怎麼藏了那麼多我渴慕的現代音樂資料。

我從小大概就是一個自以為是,自行其是的人。自以為我就是我的家教,不需父母管我,也不太覺得他們對我有什麼影響。我跟他們在同一個屋頂下生活了三十年,近十多年來雖然沒有同住一處,但住的地方相距不到五百公尺。我只有在寫作、閱讀或看「小耳朵」節目遇到有問題的日文資料時,才會想到我的父親,請他幫我翻譯一下,雖然他未必真懂。我懂就好,我總這樣以為,他只要當我的字典或翻譯機就好,在我需要時。所以我記得十行紙上他幫我做的那些片段、零散的翻譯。記得(譬如上個禮拜)有事要上台北,找不到人載我到火車站時,會打電話叫他來載我。七十多歲的他騎著他的 Vespa 載著四十多歲的我。機車波、波、波的走著,我坐在後面,戴著他帶來的安全帽,他坐在前面,不時吐出一些話語。那些話語飄散在風中,隔著安全帽,我完全不知道他在說什麼。我喔、喔的敷衍著。到了車站,我下車,拿下安全帽,交給他收好,他似乎還想要跟我說什麼。我走向車站,說回來時有需要再跟他聯絡。

我不知道他和我的世界有什麼要聯絡。

退休後在家,他常說要寫回憶錄。我想寫就寫嘛,反正閒著沒事。前些時候他花了一些時間編寫了一本《我們的家族》,還託人打字,影印成冊,送給他的弟妹們。二十頁A4影印紙記錄了我祖父母以及外曾祖母的生平大事,敘述了家族由宜蘭遷來花蓮的經過,並且把他兄弟姊妹各家庭成員的資料羅列在內,還附一張陳家祖先在宜蘭礁溪龍潭公墓內的墓碑位置圖。

我幫他校對了一下文稿和圖稿。我當然不會去掃那些墳墓。根據我父親所記,這個家族日據時代祖居地乃在台北州宜蘭郡宜蘭街宜蘭字乾門一四五番地,即今日宜蘭市內。由今日礁溪鄉福嚴護國禪寺北側小道路右邊樹林第三棵樹進去可看到一「山東盧墓」,再進去即可找到寫著「爽娘姚氏」與「保娘林氏」字眼的我的曾曾祖母與曾祖母之墓。在護國禪寺前面的公路北行右轉可到一小山丘,上有我曾曾祖父與曾祖父之墓,墓碑上橫寫「南靖」(據我父親說應該在中國福建南部),直寫「顯考 清山 阿喜 陳公之墓」,我的父親註解說清山是他曾祖父之名,阿喜則為其祖父,日據時代戶籍資料記載名為陳甚,可能光復後誤錄為阿喜。陳甚也好,阿喜也好,不管喜不喜歡,他就是我的曾祖父。

父親的這本小冊子說我的外曾祖母游李晚於一八九一年生於宜蘭冬山,丈夫早逝,她的女兒,也就是我的祖母游阿蟳生於一九一Ο年,一九二六年與當時十九歲的我的祖父陳水木結婚。在太平山擔任運材機關車司機的我的祖父於三十二歲時單獨前來日人經營、待遇較好之花蓮港木材株式會社任職。我的父親及其弟妹們仍與我的外祖母、祖母等留在宜蘭,同住在羅東郡三星庄三星字月眉三五番地。「房屋是木造,用台灣瓦蓋,位於三星市場後面,因與一家碾米廠比鄰,碾米時間,空氣會污染,所以很少開大廳的門,大部份時間都由靠水溝與田園的後門出入,以免灰塵吹入家中,可說是光線與通風狀況都不甚良好的破舊房屋。」

一九四三年七、八月間,宜蘭地區發生數十年來最大的一次颱風。三星附近的紅柴林堤防被大水沖毀,民房被水沖走,死傷慘重。當時十四歲的父親建議我的外祖母立刻往建築牢固的附近市場內避難,一家人躲在豬肉攤下度過驚恐又難耐的長夜,翌日回家一看,房屋已倒毀,慶幸及時走避,卻也無家可歸。遂於同年遷至我祖父的勤務地花蓮,租屋而住。

我複述這兩段我父親在小冊子裡的敘述,主要因為我覺得這本《我們的家族》太瑣碎、平凡、無聊,我將之去蕪存菁,算是廢物利用,合乎現在環保回收的概念。半個月前,我隨本地一個環保團體前往宜蘭做二日遊。我買了一本彩色精印的《宜蘭深度旅遊手冊》,蜻蜓點水,快馬加鞭地深度旅遊了一番。我坐在朋友的車子裡,從羅東到宜蘭,從冬山河到雙連埤,欣賞了(根據書上所說)在自然方面︰一、山林之美,二、湖泊之美,三、溪流之美,四、平原之美,五、溼地之美,六、海岸之美;以及在小吃及特產方面(這也是書上所說)︰一、糕渣,二、粉腸,三、膽肝,四、金棗,五、李子糕,六、牛舌餅,七、物仔魚羹。那一夜,我住在冬山河邊的民厝裡,想到這附近就是我外曾祖母、祖母出生之地,想到我的父親、祖父、曾祖父曾經奔波在這塊非常綠色的土地上,流下,可惜,沒有顏色的汗或淚,我是有一點感動。

相對於之前每一次都是坐在自強號或莒光號車廂,隔著玻璃窗看風景疾馳而過,這次我算是腳踏實地,親臨其境。如果我細心打探,我也許可以問出六十二年前為剛滿週歲的我的四叔治病,誤把他的右大腿動脈切斷,使他一隻腳萎縮,無法走路的那位羅東有名的陳醫師診所在哪裡。如果我耐心考察這個地方圖書館裡或圖書館外的廳誌縣誌郡誌鄉誌墓碑口碑紀念碑,我也許可以尋訪出九十年前背著不能人道的她富家子弟的丈夫,在外面生下我的祖母和她的兄弟的我的外曾祖母李晚,是跟哪一個有種的男子有染?他們在哪一間旅社、木屋或茅舍偷情?在哪一塊草地、水田或沼澤野合?

這塊我父族所來自的土地對我既陌生又熟悉。它存在於我的不在場,存在於我不確定的記憶,以及想像。因疏離而引起我的親近,好奇,因虛幻而真實。一如我的父親之於我,或者有一天,我之於我的女兒。我杜撰、虛構了它的疆界,它的年雨量、平均溫度、氣壓,鳥獸誌、文物史,它傳賢不(必)傳子的禪讓政治。

父親跟我之間很少談過什麼。在家裡吃飯,我們是一家人圍著一張桌子,我總是第一個吃完並且離開,最後一個吃完的總是母親,這中間我們家人很少交談。這樣的吃法我覺得很自在,很方便,很有效。我大學畢業回來教書後,他賭輸錢跟我要錢,我總是說有本事賭才去賭,並且舉我自己為例,說我從不賭博欠錢或沒錢賭博。我還是給了他錢。我跟他說賭博除了輸還有贏。

他當然也想贏。贏得做為他的兒子的我對他的尊敬,看重。贏得他對什麼東西都顯出一付不屑樣子的兒子的歡心。一如逐漸老去的我也想贏得早就步入青春反叛期的我的女兒的注視。注視父親的世界。

那一天,星期日,我就讀高一的女兒又在餐桌上寫她的書法作業。我走過,發現她正在臨歐陽詢的《九成宮》,一筆一劃,還蠻像個樣子。我知道她這一寫要一兩個鐘頭。我走到前面客廳,打開音響,把三張不同演奏者演奏法國作曲家薩替(Satie)鋼琴作品的CD分別放進我的三個唱盤。我選一些他們都彈了的曲子接續播放,我先放 France Clidat 彈的,再放 Pascal Roge,再放很慢很慢的 Reinbert de Leeuw,然後換上一張「維也納藝術樂團」爵士樂風的演奏,一首接一首,播完又重來,彷彿週而復始,不斷再現的圖案︰《三首吉姆諾培迪》(3 Gymnopedies),《六首格諾新內斯》(6 Gnossiennes),《在最後之前的思緒》(Avant-dernieres pensees)……短短的曲子,非常奇怪的曲名。

薩替稱他的音樂是「家具音樂」或「壁紙音樂」,意指演奏時人們並沒有專心聆賞的音樂,家具或壁紙般存在於我們週遭,我們在其中走動,呼吸,咳嗽,沉思,嬉笑,睡眠,憂傷……卻不覺其存在。

三年前,我的女兒從我的父親、我和她先後讀過的小學升到我任教的國中(她也許不知道她祖父是她母校日據時代高等科的畢業生),我們每天在同一個校園作息,她始終不曾出現在我的教室聽我上課。她一直想考音樂系,放學後花了頗多時間學琴、練琴、修習樂理,校內校外繁瑣的課業讓她少有悠閒之心,我反而不能隨意、自由地教給她東西,像過去二十年來我給我的學生的。

我在客廳反覆播放唱片,不時提高音量,自言自語說這是薩替的作品,家具音樂,我寫過這樣一首詩。我希望間接幫助她增長她需要的音樂知識。我的女兒在餐桌上寫毛筆字。隔著一堵壁紙破損的牆,她也許聽到飄散、沉落於屋內的我的話語或薩替的音樂,在多年以後的某一天,忽然又記起這樣一個午後,她的父親,薩替,家具音樂。也許聽若未聞,視若未見,因為這些果然是太日常、太熟悉、太習慣的家具╱音樂——如此具體,又如此空無。一個熟悉又陌生,親近又疏離的世界。

每一個人都是其他人的壁紙。每一個家人都是其他家人的家具。在存而不在,又無所不在、永遠存在的記憶的房間。我們知道又不知道的父土。

花蓮先賢駱香林(1894-1977)先生,生前樂山樂水,能詩能文,曾於一九四九年手訂「花蓮八景」,與詩友反覆吟詠之,復請國畫大師溥儒繪製花蓮八景圖,對花蓮之美的體會具有承先啟後的定音作用。此八景曰:「太魯合流,八螺疊翠,築港歸帆,澄潭躍鯉,能高飛瀑,紅葉尋蹊,秀姑漱玉,安通濯暖。」(其中「八螺」、「躍鯉」兩項,乍看以為是螺肉鮮炒、活魚多吃之類的烹調新法,後來才知指的是美崙山、鯉魚潭。)我四肢不勤,疏懶成性,不能踵繼前賢,上山下海,捕捉風土民情之美,惟五官皆在,口舌仍能動,乃見賢思齊,杜撰「花蓮飲食八景」,略述花蓮生活風情,並一逞/陳「口舌」之快。

我的朋友小說家林宜澐常常大放厥詞,說花蓮並不好玩,只是好住。此話傳來傳去,網路上竟有謂是陳黎說的。查我僻處花蓮,甚少離鄉遊歷,實無能力斷言花蓮——與外地相比——好不好玩,好不好住。半世紀來在此生長居住,我只熟習我熟習的事物,好我之所好,惡我之所惡。我只知道在這麼一段不長不短的時間裡,哪些東西是自己還喜歡的;在吃喝拉睡、單調重複的生活軌道上,哪些是還能引發自己興味的場景。我的「花蓮飲食八景」記的是二十一世紀初我在花蓮領會的飲食場景,我不敢保證它們個個長立不朽,永不倒閉。但如果你看了這篇文字,趕緊坐火車,坐牛車,坐飛機或坐傳真機來花蓮,我想應該還來得及恭逢 其會。此八景(依雲朵爆奶度排序)分別是:

一、美侖園景午餐/午茶

二、花間茶堂坐談人間

三、藍藍冰涼肥美沙西米

四、松園黃昏餐風飲茶

五、和南寺素食水色星光

六、豆子舖涼甜紫米粥

七、民國路蹲嚐一口餡餅

八、邊走邊吃紅豆麻糬

美侖飯店開業十餘年,在美崙高爾夫球場旁,是花蓮第一間五星級飯店,原本是松樹林立之地。英文名稱 Parkview Hotel。坐在一樓西餐廳或二樓中餐廳,果然可見萬坪草地及許多松樹。對此綠意盎然庭園,在午後飲茶、用餐,實人間一樂也。一樓西餐廳原本有一高十米、長四十米,敢說台灣唯一的落地大玻璃窗,去年颱風來襲,將六塊大玻璃碎成無數小片,整修後玻璃窗猶在,但已被框架成一百二十等份。每次與父母妻女在此午茶,覺得真是不可多得之奢侈,不只因為造價千萬的大玻璃,更因為窗外那無價無常的天藍雲白山青草綠,窗內圍桌暫繫的倫常。 我更喜歡在二樓中餐廳用餐,因為客人更少,而奢侈依舊。這裡的糯米雞、紅豆糕等是我的最愛。詩人洛夫去年從加拿大回國,在這兒與我爭吃芝蔴球。捷克漢學家,年紀小我多多的吳大偉(David Uher)博士來花蓮遊玩,我帶他來此午餐,他說先前隨哈維爾總統來台訪問,開口擔任翻譯外,也吃了不少東西,覺得沒有比這快意、舒適的場所。我以美侖園景為花蓮飲食首景,非因其五星發光,而是因為草地上若有似無的光與影。我有一首三行短詩:「母親說過年到外面吃飯,跟回家/幾天的弟弟。我們到外面吃飯/看窗外明亮的草地,天上的雲」,寫的就是這倫理之窗,小津安二郎之味。

在花蓮,最容易找到我的地方就是茶舖,特別是兩間寫著「花間茶堂」的王記茶舖。新開的一家近我任教多年的花崗國中,人潮不絕。日日出入其間,我倒沒有注意有什麼特別之花。只要在花蓮,你就是在花間,在人間。花間一壺茶,獨飲誰願意?當然是兩三好友,加三四點心,外加一室 嗡嗡的人聲/人生。最近一年,常坐火車到外地講詩,也光顧了一些茶舖,我敢說沒有一處的珍珠綠茶、酸梅紅茶勝過此間。這兒的綠茶調配、搖晃得恰如其分,茶有味而爽口,杯中粉圓涼、Q、甜而不膩。偶而一塊綠豆凸或蘿蔔酥餅,回味無窮。回到花蓮,一下火車,最想吃的就是一杯珍珠綠茶。它賺我的錢,我賺它生之況味,瞬間之歡愉。

來花蓮,如果沒有到太魯閣,簡直沒有來花蓮。對花蓮人來說,到太魯閣就像進出廚房(台語所謂「行灶腳」)一樣。但廚房裡有什麼,除了人盡皆知的溪谷、峭壁——那些萬斧亂砍、四處懸掛的巨大石頭砧板,一條千刀齊斷,依舊蜿蜒細流的無管自來水?我喜歡在太魯閣國家公園遊客中心後面的台地上,或坐或臥,看天闊山高,看一群黑鳥忽然進入我的視窗,在天藍與山藍間恣意飛翔,腳下是出了峽谷後豁然開朗的立霧溪床。飽餐了山色水色,離開台地,到太魯閣口附近的藍藍 小吃店,吃沒齒難忘的沙西米。這裡的生魚片冰涼、肥美,沒有牙齒照樣完美入口,據店主人說每日從附近的七星潭漁場送來。有一次去晚了,居然沒了,徒留馬年生的我的兩排長齒,上下咬切。店裡的吻仔魚煎蛋頗特別,用的是立霧溪出海口特產的小魚,口感有別於一般海吻仔魚。生魚片入肚,回花蓮市路上,可繞到七星潭,將猶在的餘味/魚味,與海風共享,放生回大海。

我曾說過,如果選擇一格底片沖洗花蓮,我要把鏡頭架在美崙山上,對準入海的美崙溪。而最佳位置就在美崙山上的松園別館。我好幾次邀朋友們來此談詩唸詩,希望很快地能夠在這個日據時期留下來的幽雅建築與松林間,開辦一個年年舉行,有蟬聲蛙鳴海風星光的「太平洋詩歌節」。女詩人李元貞高中畢業後即離開花蓮在外讀書、教書,前不久回來松園唸詩,面對數十年不見的松樹,尚未啟齒,淚已滿面。這是她少女時代的秘密基地。午後,來此餐風飲茶(「一杯有松針的下午茶」)看海清談,直到黃昏,保證你放下五官,身心飽滿。

我不習慣素食,雖然花蓮有幾家素食餐廳口碑甚佳,我還是視若畏途。但在鹽寮海邊小山上的和南寺,我吃了兩次讓我讚好的素餐。到鹽寮,十有八九是到面海的幾家餐廳大啖龍蝦九孔,何以和南寺的素食讓肉食者如我難鄙?曰:秀色人情可餐。兩次用餐都受詩人愚溪之邀,席間他夾菜、倒茶不止,妙語如缺席但宛在眼前的豬油滑溜。他超級熱情卻讓人一點不覺肉麻,除了因餐桌上無肉作祟外,跟他的愚憨、好客有關乎?他多次宴請詩人朋友,獲得據說可與三星級飯店媲美之表揚。但何只三星?那一天,吃完晚餐,走出廂房, 在大家頭上熠熠發光的恐怕有千百顆星。何其素美的花蓮的夜啊,偉大的海就在旁邊。那銀暗的水色在我第二次上山舉箸時轉為明亮的藍,讓我在一首書寫中的詩裡寫下「海與天的床榻如此重,藍色如此輕」兩句。水色,星光,還有兩次都吃到的煎麵線,讓我覺得人儘可以詩位素餐。

從小到大,我總覺得奇怪,出外吃西餐、中餐,為什麼不能先吃或只吃那些好吃的飯後甜點,就像音樂會為什麼不能先演奏或只演奏那些好聽的安可曲?我喜歡吃甜點,上台北到「泰平天國」這樣的泰式餐廳用餐,為的就是吃它兩碗「椰香紫米」。花蓮也有口味相近的滇緬料理店,可惜飯後送的甜點太小碗 而且紫米太少。所以我踏破涼鞋在後火車站富祥街上找到一家乾淨、可愛的「豆子舖」:他們的紅豆紫米粥涼甜、大碗又好吃。我連吃了好幾天,訝異的老闆娘和我聊天,我才知道她平常就喜歡煮這些東西給住在附近的姊妹們吃,才在自家樓下掛牌營業。我拜託她把我當做她的家人,務必要為我把店繼續開下去。

花蓮市民國路上有許多賣吃的店攤,最常去的是祖師廟附近一家山東餡餅店。主人是一對勤奮和善的夫妻,妻子擀麵、包餡,先生爐上烘焙,從開車設攤到租店販賣已近十五年。日售四、五百粒,每粒餡餅在爐上翻轉四、五次,一天要翻兩千餘次,十五年超過一千萬次,先生的手因此受到職業傷害,工作時右手拇指與中指間會疼痛。難怪吃起來滋味特別好。人生最「痛快」的就是把自己的快樂建築在別人的痛苦上。吃著這被一隻因翻轉餡餅千萬次而受傷的手烘焙出來的美味餡餅,能不爽嗎?我通常蹲在路邊吃這一粒十元,一口即盡的餡餅。但千萬不要吃太快,因為裡面的肉汁很燙。我嘴邊有個疤痕,就是吃太快,燙傷留下的。這算是「餡餅的正義」嗎,把舌頭的快感建立在嘴巴的災難上?

民國路上還有一樣東西值得一提,就是十餘年前被我寫進散文(因而聲名大噪?)的「麻糬」。這幾年花蓮街頭滿是「XX麻糬」、「YY麻糬」一類的招牌,幾乎快成為公害了。看到觀光客提著一袋袋印著商店標記的麻糬,覺得真制式而俗濫。東西多了,還有什麼稀奇?花蓮的紅豆麻糬其實還蠻好吃。以前上下課,路過麻糬店,總會停下來掏幾個硬幣,買一兩個來吃。所以麻糬還是可以買,可以吃,但只要少少一兩個,並且就在路上,邊走邊吃。這才是花蓮主人,而非「台客」的風格。

有一家美食小舖(這是第九景嗎,或者輪到下一屆重選時再說?),門口貼著一付對聯,說「誰非過客,花是主人」。也許只有「花蓮」才是花蓮這塊地,這個名字,這個概念的主人,在上面來來去去,張口饒舌的都是過客。但還是要逞「口舌」之快,起碼一陳我陳某人斯時斯地陳口爛舌之快,即使不免陳腔濫調。還能做什麼,如果不叫我們的嘴巴、舌頭說和吃?

最近,此間,國土、疆域、認同等議題甚敏感而流行。有一位宣稱對「地上的居住」擁有絕對主權的王者,派代表來跟我談判、釐清他與我之間國土重疊的問題。我以「準國與國的關係」跟他說,我要的不多。我的生活,你知道,就是在山與海之間。我的國土界線明確,左到邱上林,右到林宜澐,北到七星潭的防風林,南到我電腦螢幕上的網路叢林,簡單的說,就是在兩「林」之間。他問我,林宜澐他聽過,是你們花蓮的小說家,最近發表一部肥肥的《東海岸減肥報告書》,但誰是邱上林?我說是我每天或每隔一天會碰面的朋友,急公好義,喜歡紀錄風土人情,不時會坐飛行傘或輕航機上天往下拍照,莫言、王安憶、鄭愁予、洛夫等人來到花蓮時都曾在他汽車椅墊上留下臀印,跟著他東跑西跑瀏覽山水。我每日的生活就是在兩林之間畫一個直徑百公尺的茶杯, 在裡面的兩三間茶舖、餐廳,跟幾位朋友三不五時喝茶吃飯聊天。這就是我的一茶人生。他說為什麼是「一茶」?我說,一茶是日本俳句詩人小林一茶之名,一茶也是一杯茶,或者一個茶杯,你每天都可以看到我在直徑百公尺茶杯裡的A、B兩家茶舖喝一杯茶,店員們都知道,十有八九是珍珠綠茶。你也可以說是三杯,因為茶杯有時候會從兩家茶舖移動到一家羊肉爐店,點個三杯雞或三杯小卷和林宜澐的酒杯、邱上林的茶杯對飲。這習慣法成形多久了?我說,從不知不覺發現自己還未立憲就獨立成國開始。那你的國民在國內都做些什麼?我說我不是說過了嗎?喝茶吃飯聊天。

聊什麼?你不知道嗎,胡說八道啊。聽林宜澐胡說八道,向邱上林胡說八道,向任何偶然或必然過境的友邦人士胡說八道。我不敢說我們是不是禮樂之邦,但以詩立國是確定的。我的國民不會在茶舖或羊肉爐店寫詩,但會在那裡發表詩,做世界首演。做「世界首演」你懂嗎?就是向全世界首次公開作品,讓全世界傾耳聆聽剛剛出土的吾國之詩作。向全世界的誰?就是向邱上林等一、二人啊。有時候我唸,邱上林等人聽。有時候邱上林等人唸,我聽。這就是全世界啊。你沒聽過「茶杯裡的風暴」嗎?對著一杯茶或一個茶杯唸詩,吐氣,產生茶杯裡的旋風,茶杯裡的音響,慷慨地 讓世界這整個大包廂收聽。會聽得清楚嗎?沒錯,有時候茶舖、 餐廳人多,很吵,音效是不太好。這樣你們也爽嗎?欸,嚴肅點,這是世界性的大事哪。你沒讀過去年大學入學考試考過的一首古詩〈春宿杜府〉嗎——「每每是漫興而成,修改再三/我不是看過他左推右敲,大聲地朗讀新作/彷彿普天之下都聽他姓杜的一人」,把那個「杜」改成我的姓,就是了。 哇,你這世界,這天下,也未免太大了吧,簡直是大世界裡的小宇宙。對啊,你怎麼知道最近我的國民又寫了一組一百首三行詩構成的《小宇宙》,你有在鄰桌偷聽我們聊天嗎?要聽我「世界首演」幾首是嗎?可以的。「風的公寓:準備讓/一萬個伴侶集體/受孕的花粉的轟趴」。聽得清楚嗎?「一茶人生:/在茶舖或/往茶舖的途中」——這是上次詩人朋友陳家帶入境兜留兩天脫口而得的。「那女侍端盤清桌多輕巧/絲毫不知黏在她光滑/臂膀你目光之油膩難拭」——這是在A茶舖。「在年輕人常去的茶舖遇見我的母親/我不敢置信地盯著她。坐在對面的/友人問:你在看哪個美眉?」——這是在B茶舖。「哥哥與妹妹坐著薄薄的木臼浮海而來,生下/薄薄的我們,在一塊薄薄的臼形地裡種田搗米/薄薄,薄薄地度過我們薄酒輕歌的浮生」——這當然是在林宜澐舉杯喝酒的羊肉爐店 了。你知道花蓮南埔是阿美族「薄薄社」所在嗎?傳說祖先是遇洪水坐著大臼漂流而來的一對兄妹。木臼,阿美族語叫「巴薄薄安」,略其首尾音而為社名。又說因部落各戶傍晚臼中搗米發出「薄薄」聲而得名。「薄酒輕歌」,我們當然也是薄薄族,在一個茶杯大的小宇宙裡。你沒聽過林宜澐和邱上林合唱過嗎?那可是世界有名的。他們永遠合唱兩首歌:〈望春風〉,以及 (中華民國)〈國歌〉。其聲一高一低,合而為肥油甘脂入耳;其人一肥一肥,合而為一可愛至極的合肥。有時應他們自己要求,加演一首我們中學音樂老師郭子究作曲,我填詞的台語版〈回憶〉,但常常因為忘記歌詞又改回國語版。還要再聽我「世界首演」嗎?這是剛才你去尿尿時,閃入腦海的:「二三子:荼蘼花開/春的姿態正冶艷得/腐敗,盍興乎來」。

盍興乎來吾國喝茶吃飯聊天。盍興乎來一杯?

→ 《小宇宙》II ( 2006 )

——重探楊納傑克歌曲集

捷克作曲家楊納傑克(Leoš Janáček, 1854-1928)的作品早為愛樂者所珍惜,但一般人對他的名字還是感到陌生,一直到一九八八年,美國導演考夫曼將捷克作家米蘭.昆德拉的小說《生命中不可承受之輕》改編成電影(中文片名《布拉格之春》),並以楊納傑克的作品為配樂,才有更多人知道這位被昆德拉稱為「二十世紀捷克最偉大人物」的作曲家。我曾在年輕時提筆介紹楊納傑克的歌曲集《一個消失男人的日記》(Zápisník zmizelého),算是島上最早談論他的文字。隔了四分之一世紀,忽然想把當初沒有完整譯出的歌詞譯出來。有一天,帶著捷文、英文對照的 CD 裡的歌詞小冊到茶舖坐尋靈感,喝完茶,居然忘了帶走小冊子,回頭找,已無蹤影。對於這消失了的《一個消失男人的日記》,我甚為懊惱,當下打電話問幾位知音好友,皆說無有此 CD,最後居然是年紀甚輕的一靈同學在他的唱片叢裡找出了兩種版本,火速以相機拍攝 CD 冊子裡的歌詞與解說, 電郵給我。感動之餘,我挑燈苦讀圖片檔裡略為模糊的文字,發現有不少新出土的資訊。乃開啟新檔,播放 CD,在電腦前重探這失而復得的《一個消失男人的日記》。

從許多角度來看,楊納傑克的聯篇歌曲集《一個消失男人的日記》都可稱得是一大傑作。首先我們得提到這部作品所依據的原文。原文是以捷克偏遠地區摩拉維亞的瓦拉幾亞(Valašsko,鄰近楊納傑克家鄉 Lašsko)的方言寫成的詩篇,被冠上「出自一名自學者之筆」的標題,分兩組(一九一六年五月十四日和二十一日)刊於捷克中部大城布爾諾(Brno)的《人民日報》(Lidové noviny),而作者的名字只有「J. D.」兩個起首字母。根據主其事的編輯說,這些詩的作者是一名自瓦拉幾亞的某村落消失的不知名農家子弟,他於失蹤後留下了一本以韻文寫成的日記,在日記裡他表白他對一位懷有其骨肉並促使其離家的吉卜賽女郎的愛情。然而,這則動人的故事卻有某些疑點待澄清。第一,我們無法確定這位年輕人的姓名以及他所居住的村名。第二,當時《人民日報》的編輯 Jirí Mahen 是一個詩人,而他又有一位同用 瓦拉幾亞方言寫詩、同具浪漫氣質的好友 Jan Misárek。此外,這些刊出的詩作水準頗高,實非一名自修的農村子弟所能望其項背的。那麼,這會不會是編輯的匿名之作呢?沒有人能解答這個問題。而有趣的是,在楊納傑克為這些詩作譜曲之後,在這些詩作以目前的形式問世,並且因國內外的演出和錄音而聲名大噪之後,這詩歌的作者竟犧牲了他分享酬勞的權利,而始終不曾露面。這個讓捷克學者爭辯多年的疑案,一直到一九九七年才獲解決。一名在地的歷史學者偶然發現了一位無藉藉之名的摩拉維亞詩人 Ozef Kalda(本名 Josef Kalda, 1871-1921)的一封信,信中他向朋友提到他開的這個文學玩笑。

做為布爾諾《人民日報》忠實讀者之一的楊納傑克,顯然相信這則故事的真實性,並且深深地被這些詩句所迷。但這些詩作刊出時他人並不在布爾諾,而是在布拉格,參加他的歌劇《顏如花》(Jenůfa)的彩排——此劇的成功改寫了這位六十二歲作曲家的命運。一年後,當他一如往常,前往摩拉維亞溫泉療養勝地盧哈科維奇(Luhačovice)避暑時,他帶著這些詩的剪報做為假日閱讀之用。就在盧哈科維奇,另一件改變楊納傑克一生的事情發生了:一九一七年七月,他在此地遇見了小他三十八歲的年輕女子卡蜜拉.史特絲洛娃(Kamila Stösslová, 1892-1935)—— 一名古董商人之妻 ——即刻被她「煞」到而不克自拔。他對她的愛,只得到零星的回報,一直到十一年後他死時,都未能圓滿達成心願。他寫了七百二十二封情書給她(著名的楊納傑克學者 John Tyrrell 曾編輯、英譯了他們之間的書信,以《親密書》[Intimate Letters] 之名於一九九四年出版),還創作了許多受她激發的音樂作品——《一個消失男人的日記》即是這些作品中最早的一部,且最明顯。詩中那位隨吉卜賽女郎離家的年輕人,即是老而衝動的楊納傑克的寫照——他渴望棄其盡責然而乏趣的糟糠之妻,與黑髮、深色皮膚的卡蜜拉私奔。「我的《消失男人的日記》裡那名吉卜賽黑女郎——主要就是你。那就是為什麼這些作品充滿熱情的原因。如此的熾熱,果真同時燒著了我們兩人,我們將化為灰燼。」楊納傑克後來向卡蜜拉如此表白。

度完假回家後,在寫給卡蜜拉的最初幾封信裡,楊納傑克紀錄了這部作品中一些歌曲成形的情況:「通常在午後,關於那吉卜賽戀情動人小詩篇的一些音樂主題會閃現在我腦中。也許最後會成為一部美妙的小型音樂愛情小說——而會有一點點盧哈科維奇的情境在裡面。」楊納傑克最初幾首歌的草稿印證了此言:第一首標上日期的歌是在一九一七年八月九日,其餘分別是八月十一、十三與十九日。

一開始蠻平順的創作,不久就擱淺了,還沒完成一半,楊納傑克就停下歌曲集的寫作轉向其它東西,直到一年半後,才又回來。他在一九一九年下半著手寫歌劇《卡塔.卡芭娜娃》(Káťa Kabanová)之前,完成了這些歌曲的最後修訂。即便此時,他也不急著把它搬上表演台。他把手稿擱在一旁,直到一名弟子偶然發現了,才做了一次私人演出。楊納傑克接著把高得有點殘忍的高音域部份修改成給男高音唱,而把吉卜賽女郎的女高音改成次女高音。這部傲視世界藝術歌壇的歌曲集於焉完成,一九二一年四月十八日在布爾諾首演後,次年陸續於柏林、倫敦、巴黎演出,成為楊納傑克最為人知的作品之一。

詩人原作由二十三首詩組成,其中一首只有標點符號(可說是一首圖象詩或無言歌)。楊納傑克譜成音樂後,總共有二十二小段,並非他無力把那首標點符號詩譜成曲,而是他合原詩第十、十一首為一段,另以鋼琴間奏曲的形式(第十三小段)呈現那些標點符號。整部作品表達出一篇包含了二十二小段的連貫故事,換句話說,它是一種必須一次演完才能讓人充份了解故事內容的歌曲形式的小說。楊納傑克這位天生的劇作家將這部作品做了某種程度的戲劇化。他以雄渾的獨白形式——由男高音以第一人稱唱出——來處理主要情節;而這是一種戲劇性的獨白,故事主角忽而對自己,忽而對吉卜賽女郎,忽而又對水牛說話,我們雖然看不到他說話的對象,但是我們幾乎可以想像出對方的表情動作,同時藉此戲劇性的獨白,我們更能掌握主角的心路歷程。

在第九、十和十一這三小段,楊納傑克穿插了吉卜賽女郎(現今通常由次女高音或女低音擔任)的歌聲,並且在第九和第十兩個小段裡穿插了「幕後」的女聲(三名)合唱,一方面陳述故事的發展,一方面以恬靜的音色使得原有的氣氛更具深度,更富情調。

*

整個歌曲集可以第十三小段的鋼琴獨奏為界,劃分成兩大部分:前半段描述男主角楊尼傑克(Janíček:他的名字和楊納傑克只差一音!)從初遇吉卜賽女郎芮芙卡(Zefka)到墜入情網的發展過程和心情變化(由嚮往到不安,由不安到抗拒,由抗拒到接觸,由接觸到最後的投入),後半部則寫楊尼傑克和芮芙卡產生親密的愛情之後內心的懊悔和衝突。

第一小段

描述楊尼傑克和吉卜賽女郎的相遇。吉卜賽女郎輕如小鹿的腳步,黑色垂胸的秀髮,無限深沉的眼睛,持久的凝視,以及灼熱的眼神都令他成天心神嚮往。但是她的久久逗留不去卻又令他不安:「這黑皮膚的年輕吉卜賽女郎始終在附近窺伺——為什麼她逗留良久,為什麼她不繼續前行?」於是他開始祈禱這位少女早點離去。(第二小段)

或許因為禮教,或許因為社會的成見,這位吉卜賽女郎在他心中成為不祥邪惡的象徵,他在心裡抗拒她:「你在那裡等候是沒有用的。我絕不會受到誘惑。如果我出去見你,我的母親將會悲傷。」但是那女郎依然對他有著相當的吸引力,他恐怕自己無法自拔而求助於神:「天上的神啊!請支持我,請幫助我!」(第三小段)

黎明時分,燕子已醒來,在巢中呢喃鳴囀,但楊尼傑克卻徹夜未能成眠:「我像是一整夜躺臥於殘忍的荊棘叢中。」(第四小段)

整夜不曾入睡,精神勢必不佳,要想下田耕作是很累人的。一閉上眼,「她又充滿我夢中。」(第五小段)

他還是打起精神下田工作了。他對灰色的水牛說:「你筆直的向前犁田,不要把你的雙眼投向赤楊樹叢的背後。」其實這不正是他自己心神無法專注的寫照?而他企圖以責罵水牛來掩飾內心的浮動。他還忿忿地詛咒道:「在那裡等候我的人,願她變成石頭,我的頭以及厭惡的心緒恰似一道灼熱的火焰!」(第六小段)

儘管他努力地抑制自己,使自己不受誘惑,但命運之神似乎注定了他難逃誘惑。耕地上有一根木樁倒了,為了重新修築,他必須到樹林裡去尋找新的木樁。(第七小段)

臨走前,他對水牛說:「不要憂傷地盯著我看。不要害怕,好好站著,我將回到你的身邊。黑皮膚的芮芙卡站在那邊的赤楊樹下,在她炭黑的眼中,一道焰光舞躍著。不要擔心,即使我向她走近,你將會看到我用神巫的眼神斥退咒語。」(第八小段)

於是他走進樹林中。吉卜賽女郎見到他來,說道:「歡迎,楊尼傑克,歡迎你到樹林來!是什麼樣的好運把你引上這條通路?……你臉色蒼白,站立不動,莫非你怕我?」楊尼傑克答道:「我誰也不怕!我是來找一樣東西,找一根木樁去修築耕地!」芮芙卡叫他先別急著砍木頭,要他停下來傾聽吉卜賽人的歌唱。(第九小段)

她唱出吉卜賽人四處流浪的命運,她祈求慈悲的上帝,在她離開這個悲傷的世界之前,賜給她一切知識以及豐碩的心靈體驗。她叫楊尼傑克不要怕她,叫他坐在她的身旁。她告訴他:「我並非全身都黝黑,陽光晒不到的部位,皮膚依然白皙。」她拉起上衣指給他看。看到了她的上身,楊尼傑克的血液衝上腦部,他的情緒開始激動。(第十小段)

接著芮芙卡告訴他,吉卜賽人的睡法——以大地為枕,以天空為被。她躺了下來,身上僅著一件單薄的衣裳。(第十一小段)

楊尼傑克深深地為她著迷:「林間的陰暗,初春的涼意,黑眼的吉卜賽少女,以及她白閃閃的膝蓋將使我永生難忘。」(第十二小段)

接下去是全篇的高潮——楊尼傑克和芮芙卡發生了親密的關係。在第十三小段,楊納傑克捨棄了人聲而完全採用鋼琴獨奏的象徵性音符來表達此一「愛情場景」。鋼琴低沉、舒緩、吟詠般的聲音暗示出這段戀情不是狂喜無憂的經驗,而是甜美中摻雜了苦痛的因子。

太陽昇起,陰暗退去,但是楊尼傑克的心裡卻蒙上了陰影。在前夜的經驗中,他獲得了愛情,卻喪失了其他許多的事物。(第十四小段)

他恐怕別人知道此事,他不知道該如何面對母親的眼光。(第十五小段)

他開始為自己的衝動感到懊悔,想到他將叫吉卜賽人「爸爸」和「媽媽」,他更是悔恨萬分:「我寧願砍下自己的手指!」在此我們可以看出社會的教化力量在他身上所產生的作用:自小社會及家庭教導他吉卜賽人代表不祥邪惡,長大後,此種觀念在他的心中根深蒂固,因此,很自然地他把自己和芮芙卡的戀情視為罪惡的行為。他並不懊悔愛上芮芙卡,他所擔心的是週遭人們的指責。他希望公鷄永遠不啼,白日永遠不來,這樣他就可以夜夜擁芮芙卡入懷,而不用面對現實的一切了。(第十六〜十八小段)

他甚至偷取妹妹晾在花園裡的新內衣給芮芙卡穿。愛情使他改變良多,他對自己的轉變感到惶恐:「天哪!我怎麼變到這種地步?為什麼我的整個心和靈魂都已轉變至此?」(第十九小段)

而芮芙卡已懷有他的孩子,她的腹部逐漸隆起,「她的裙子逐漸向上提高,高過她的膝蓋。」(第二十小段)

楊尼傑克深受禮教和現實的壓力所煎熬,他為自己不能依從父親的安排成親感到痛苦。他認為自己誤入歧途,必須獨自付出代價:「我必須面對我的命運,此外並無解脫之道。」(第二十一小段)

最後,他決定帶著芮芙卡離開他生長的村落。在不能兩全的情況下,他選擇了愛情,放棄了親情,他懇求他的父母和他鍾愛的妹妹原諒他,因為「芮芙卡站在那裡等我,手上抱著我的兒子!」從此,他就自這個村落消失了,而在另一個陌生的地方開創未來。(第二十二小段)

*

《一個消失男人的日記》的確是楊納傑克晚期的傑作。旋律圓滑的流動著,全然符合楊納傑克「語言般旋律理論」之精神。楊納傑克未曾使用任何主導動機,而讓所有的歌曲都以一種旋律性的吟誦方式唱出。鋼琴在整部作品中扮演重要的角色。它不僅具有伴奏的作用,同時也是整個故事的音樂註腳,極富暗示性地烘托出背景:在第十三小段裡,楊納傑克甚至完全用鋼琴取代人聲並交待情節。整體而言,音樂流動的幅度非常富有變化,主唱者必須具備高度的歌唱技巧,方能淋漓盡致地表現出歌曲的精髓。

在聆聽這部作品時,除了欣賞動人的故事情節和優美音樂外,也不可忽視其思想內容。在這部歌曲集裡,楊納傑克找到了令他感動且著迷的每一樣事物——愛,激情,內心的掙扎,罪惡之感受和調和,尤其是對磨難的同情。同時,他也在其中找到了一部份的自己:他發現自己的最愛並非結褵近五十年的髮妻,而是一名來自波西米亞的猶太女子。歌曲裡那位鄉下青年楊尼傑克所嚐到的愛情滋味,雖然和他擁有的遲來卻熱烈的愛情經驗不盡相同,卻是他內在生命的投射。楊納傑克寫給卡蜜拉的信到處流瀉著詩的氣質,他創構奇妙的比喻——描繪卡蜜拉的胸部,描繪他自己的寂寞——並且在一封接一封的信裡進行變奏。在兩人關係變得更親近的一九二七年,他幾乎日日寫信並且下筆熱烈。他稱她為妻子,並且想像她懷孕了,雖然很明顯地他們並不曾有過肌膚之親。他出入於自己建構的歌曲世界與現實生活:音樂消失的地方,由現實接續;生活幻滅的地方,樂聲再次響起。

楊納傑克在萊比錫學生時代,曾寫作(並毀棄)了兩組聯篇歌曲集。他早期還寫了幾首歌曲,後來並風格獨具地改編了許多首摩拉維亞民歌。但《一個消失男人的日記》無疑是他唯一到達圓熟之境的一組歌曲。他以小搏大,在比歌劇規模小的聯篇歌曲這樣的聲樂類型裡,展現他戲劇的才華。《一個消失男人的日記》之後,他密集完成了晚年四大歌劇——《卡塔.卡芭娜娃》、《狡猾的小狐狸》、《瑪珂波魯絲事件》、《死屋手記》,卻不曾再碰觸聯篇歌曲。《一個消失男人的日記》可說是他全部作品中孤立、特異之作——孤立、特異,同時偉大、動人,一如他對卡蜜拉的愛,一如所有消失又復現的不毀記憶。

一九九九年二月,某日外出回家,看到傳真機上傳來一份來自荷蘭的信函,說要邀請我參加「鹿特丹國際詩歌節」(Poetry International Festival, Rotterdam)。我快速瀏覽了附在後頭的受邀詩人名單,發現瓦科特(Derek Walcott)、克勞斯(Hugo Claus)、諾特布姆(Cees Nooteboom)、穆提斯(Alvaro Mutis)等諾貝爾獎得主或熱門候選人都赫然在列。我趕緊上網搜尋「鹿特丹國際詩歌節」,看了幾個網頁,才知道是公認歷史最久、聲譽最隆、規模最大的一個國際詩歌節,每年六月,在鹿特丹舉行為期一週的活動,從一九七O年創始以來,到一九九九年恰好是第三十屆。我即刻變得不安起來,不是因為我有幸受邀參加這樣的詩歌盛會,而是因為我可能要打破個人出生四十五年來未曾離開台灣島一步的偉大紀錄,成為我列祖列宗以降第一位踏出島嶼的不肖子孫。

之前我跟鹿特丹唯一的關係是我的詩作〈福爾摩莎•一六六一〉中的幾行話:「啊,知識像一張牛皮/可以摺疊起來放在旅行袋,從鹿特丹/旅行到巴達維亞,從巴達維亞旅行到/這亞熱帶的小島……」我的回覆「我願意參加」使我後來幾個月的生活變得異常緊張,除了費時費力於第一次出國攸關事務的料理、心理建設,還盡所能閱讀了我書架上、網路上,乃至於亞馬遜書店快郵購得的與會詩人詩作,並且翻譯了其中多位大師之作。這屆活動的日期從六月十二日到十八日。六月十一日我飛抵阿姆斯特丹,我詩作的荷蘭語譯者馬蘇菲博士(Silvia Marijnissen)來機場接我到鹿特丹。她當時是萊頓大學漢學院的博士生兼講師,到台灣蒐集論文材料時與我有一面之緣。

鹿特丹國際詩歌節由鹿特丹政府文教機構和企業界共組的「國際詩歌基金會」所主辦,每年邀請大約四十位各國詩人以及數十位國際詩歌出版家、評論家、詩刊詩社代表及翻譯家,前來參與詩歌節的朗誦會、討論會、研討會……。會場在鹿特丹市立劇場。這屆實際來的有二十二國三十四位詩人,其中十位來自冰島和加勒比海地區,因為這屆主題之一是氣候的冷與熱、光與暗。聖露西亞詩人瓦科特因身體不適不克成行(一直到二OO二年十月他受邀來台,我才在花蓮東華大學和他碰到面)。三十年來,到過鹿特丹詩歌節的中國大陸詩人包括北島、舒婷、顧城、鄭敏、于堅等十餘位,台灣詩人獲邀的在我之前則有洛夫(1992年)與羅青(1996年)。

六月十二日開幕之夜,節目為「當代演藝場」詩歌表演,這是向二十世紀荷蘭語現代主義詩先驅,比利時詩人歐思太衍(Paul van Ostaijen, 1896-1928)致敬的主題秀,他的第一本詩集名稱即為《演藝場》(Music-Hall)。在留德的蒙古酋長詩人齊納葛(Galsan Tschinag)開幕演說之後,艷麗繽紛的特技表演者、雜耍者、歌舞女郎與爵士樂手,伴隨詩人同台演出。當晚登台的詩人包括克勞斯(比利時)、米赫歷奇(Slavko Mihalić,克羅埃西亞)、古迪蓀(Lorna Goodison,牙買加)、狄妲(Didda,冰島)和我等十餘位。我用中文朗誦我的詩作〈夜間魚〉(台上 會有荷蘭語或英語字幕),唸完下場,在我旁邊的古迪蓀女士直說「非常美的詩」。節目結束後,我將我中譯的十首克勞斯詩作送給克勞斯,他非常意外而驚喜,他和他的女伴都說對我剛才唸的詩作印象深刻。隔了三夜,在他個人秀時間他再次登台,唸了許多詩,特別是一口氣唸完由二十七首短詩組成的〈即便現在〉,雄渾有力,餘音嫋嫋,令台下的我真正印象深刻。在詩中,七十歲依然年輕的詩人,大膽歌讚/追憶,那支配他、吸引他、賜他生命力以及面對死亡之勇氣的女子:「即便現在,雖然死亡的蜂群圍聚著我,/我品嚐她腹部的蜂蜜,聽她痙攣時/嗡嗡的低鳴,注視她流動、食肉的/花朵粉紅潮濕的花瓣……」當我聽到他唸出底下這幾行有趣而情色的詩時,我決定一定要把它們譯出來:

即便現在,她那般地顫抖、低語著︰

「你為什麼做這事?我絕不放過你,我的王。」

再沒有比我更驕傲的君王,我不顧一切地展現

給她看,我的「王」如何從他的獨眼流出淚來。*

即便現在,她不只是她美妙軀體裡的水,

且是一座可以讓鴨子滑行、居住其上的鹽湖,

那帶著一根肉棒的鴨子就是我——聽我呱、呱叫!——

而她會搖我於水波之上,或者假裝如此。

著破牛仔褲登場,詩中粗話髒字不斷的小我十歲的狄妲,也令我驚訝。她在冰島女詩人之夜中,唸了一首名叫〈冰島〉的短詩,讓我五體投地:「在那兒女人們/用燈泡的螺旋頭/自慰/以獲取/生命的電力」——簡單然而驚聳,既是個人的、情慾的,也是女性的、國族的。狄妲十五歲即被父母趕出家門,性、酒精、迷幻藥在她生命裡扮演重要角色。她的詩只是誠實地呈現她知道、見到的日常世界。風格和用字看似平凡,仔細讀後,卻可發現其對事實與細節安排之苦心。

六月十四日晚上,在向前一年去世的波蘭詩人赫伯特(Zbigniev Herbert, 1924-1998)致敬的節目中,我朗讀了我中譯的他的詩作〈鈕釦〉,同台者包括赫伯特生前好友,波蘭名詩人札格耶 夫斯基(Adam Zagajewsky),他寫了一首新作追念赫伯特,還朗誦了赫伯特生前寫給他的一首詩。與馬奎斯齊名的哥倫比亞詩人兼小說家穆提斯,也唸了他鍾愛的赫伯特詩,並追述赫伯特對其影響。當晚還發表了新譯成的荷蘭語赫伯特詩全集——這是全世界第一套赫伯特詩全集,譯者是荷蘭極富盛名的翻譯家拉許(Gerard Rash)——他也是諾貝爾獎得主辛波絲卡詩作的荷蘭語譯者。我們互贈了彼此所譯的辛波絲卡詩集,雖然不懂對方的母語。他很高興地比對著兩種譯本,告訴他太太哪一首中文譯詩是哪一首荷蘭語譯詩。

六月十五日下午,我在劇場咖啡廳花園接受訪問,談「新詩風的追尋」,並播放了一段作曲家盧炎譜我的〈給梅湘的明信片〉,聽眾覺得非常新鮮。當晚為我的主要節目,我與另兩位少壯詩人,葡萄牙的 Paulo Teixeira 與荷蘭的 K. Michel 同台朗讀詩作。現場有我十首詩中荷對照與中英對照(張芬齡英譯)兩種小冊子供聽眾購閱。我用中文朗讀了〈陰影的河流〉、〈雪上足印〉、〈在一個被連續地震所驚嚇的城市〉、〈戰爭交響曲〉、〈給梅湘的明信片〉、〈家具音樂〉、〈福爾摩莎•一六六一〉等七首詩,令我意外,在場兩百多聽眾反應非常之好,對於我以「兵、乒、乓、丘」四字構成的視╱聽覺詩〈戰爭交響曲〉尤其喜歡。許多人在會後拿著小冊子要我簽名,說他們現在已成為我的「粉絲」。與會詩人也紛紛前來致賀。我一走進劇場樓下的咖啡廳,服務小姐馬上對我喊:「兵、兵、兵、兵……」當天《鹿特丹日報》(Rotterdam Dagblad)曾刊出我〈雪上足印〉一詩的荷譯,並有照片及簡介(他們每天選一位詩人作介紹);隔天,荷蘭最大的報紙《NRC商務報》(NRC Handelsblad)第九版(藝文版)最上端以「詩人陳黎用方塊字創造戰爭」(Dichter Chen Li creëert oorlog met karakters)作標題,報導昨夜的朗誦,文中稱此詩具中國特色又超越國界,為四方皆可感受之詩。

六月十八日下午,我參與了米赫歷奇與瑞典詩人歐騰(Willem Jan Otten)詩作翻譯計劃成果呈現。米赫歷奇是戰後克羅埃西亞最偉大的詩人,數日來我與他交談多次,並互贈詩集。我覺得他與另一位與會的羅馬尼亞女詩人卡香(Nina Cassian)皆是極具個人風格之東歐大師。他的詩精簡,含蓄,富抒情之美。他知識淵博然而卻非常謙和,與赫伯特一樣,是戰後東歐最敏銳的文學心靈。我手抄我新譯的兩首他的詩,〈月光下〉和〈最後的情話〉,送給這位讓人感覺很舒服的可愛長者。他聽我以中文朗讀這些詩作,極感興趣,且像小孩子一樣摘下眼鏡,眼睛貼著我詩集上頭的中文字,三百六十度旋轉之,好奇地觀察象形文字的奧妙。與他同行,為他口譯英文的克羅埃西亞評論家提雅(Tea Bencic)女士,對於我對歐洲詩的認識與狂熱相當驚訝,一直表示務必要保持聯繫。當晚閉幕之夜節目「二十世紀詩博物館」,我與其他十幾位詩人以各自的語言朗讀每人覺得可以流傳至下一世紀的各國二十世紀代表詩作。我朗讀了聞一多的〈死水〉,並簡述其詩藝。同在台上的卡香因看不到此詩英譯,問我此詩為何,我說這是中國的「惡之華」。我與七十五歲,居住紐約的她,在詩歌節中從不識變成知音,她的著作逾五十種,是詩人,也是散文家,音樂家及翻譯家。她在送給我的詩集前面特別標明我們是「詩與音樂的同黨」。她說我詩作中指涉到的德布西、莎蒂、梅湘,也都在她最愛之列。回到台灣後,我翻譯了多首她的詩,其中一首〈歌唱與吠叫〉,最是可愛:

他睡在我床上像一隻巨大的蜥蜴,他說。

他說了很多。他,像蜂窩般,充滿了金黃色澤,嗡嗡鳴響,會刺人的話語。

我用話語回答——它們結合,離異,又復合,

它們互吻,互咬,它們歌唱又吠叫。他說︰我不舉重,

我舉你的乳房,直到精疲力竭,銷魂狂喜。

他擅於言詞

以及舉乳。相信我的話。

詩歌節前後,我繞去布魯塞爾、巴黎三天,又去阿姆斯特丹、海牙逛了一下。在海牙莫瑞斯王宮美術館,我看到了我喜歡的畫家維梅爾(Vermeer, 1653-1675)那幅有名的《有珍珠耳飾的少女像》,並且買了一件印有此像的 T-shirt。六月二十三日搭飛機回到台灣,我以為我已結束了我的鹿特丹詩之旅,而其實卻不然。七年來,在此文之前,我迄無專文記此詩旅,除了一首〈未寄的明信片〉詩:「在鹿特丹,到市立劇場和/各色人種迂迴用英語談詩的路上/一位黃臉孔的荷蘭流浪漢/用簡單的中文把我快遞回亞熱帶的/島國。他說︰『給我一塊錢。』」我回到 了亞熱帶的島國,但某些東西似乎仍在路上,尚未完全歸來。

二OOO年末,我收到一本寄自克羅埃西亞的雜誌《論壇 》(Forum) ——這是該國最大的文學雜誌——在 7-9月號這期刊出了我十七首詩作的翻譯,譯者為 Sasa Rajkoviic女士,並附一篇提雅女士所寫評論〈親密書詩人陳黎〉(Pjesnik Intimnoga Pisnma Chen Li)。這個雜誌的總編輯正是米赫歷奇。

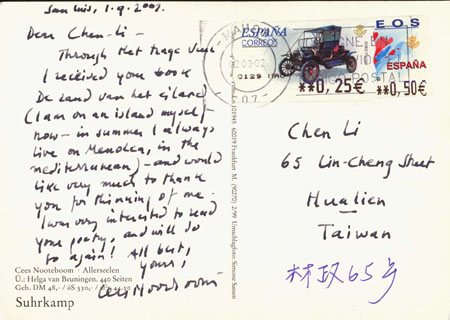

二OO一年十二月,荷蘭《文火雜誌》(Het trage vuur)出版了馬蘇菲譯的我的詩選集《島嶼邊緣》( De Rand Van Het Eiland ),選譯了各階段詩作四十餘首,並附一篇當年五月她二度來台時對我的訪談:〈詩是永恆的孤寂〉( Poezie is altijd eenzaam)。馬蘇菲問我願不願再去荷蘭,跟一些學者、讀者見面聊詩,兼做促銷。一九九九年在鹿特丹,她告訴我,他們邀我與會的原因之一是想看我是不是真的會死守台灣。我想我已經「變節」一次,不宜貳過,遂婉拒。她寄了一本譯詩集給詩歌節間與我相談甚歡的荷蘭詩人諾特布姆,他從秋居的西班牙地中海邊 Menolca 島上寄明信片給我,說對我的詩很感興趣。真是客氣的長者。我在台灣時,特別從我書房裡荷英對照的《荷蘭詩選》中找出他寫日本俳聖的〈芭蕉四首〉譯成中文,帶往詩歌節送給他。他非常親切友善,頭腦敏捷,談吐風趣。我問他可否在台灣發表這些譯詩,他欣然曰諾。可是我一直沒有把我極珍愛的他的一些譯詩發表出來,也許等到他得諾貝爾獎那天吧。

二OO二年初,我在家收到了荷蘭世界詩歌基金會與鹿特丹國際詩歌基金會合作出版,一本收錄到過鹿特丹詩歌節的三十餘國詩人 51首詩作,原文與荷蘭語對照,並附一張詩人自己朗讀詩作CD的詩選集:《世界詩歌的 51個聲音》(Eenenvijftig Stemmen Uit De Wereldpoëzie)。我的〈戰爭交響曲〉也在其中,其餘詩人包括阿都尼斯(Adonis)、阿米亥(Amichai)、布洛斯基(Brodsky)、克勞斯、金斯堡(Ginsberg)、奚尼(Heaney)、赫伯特、米赫歷奇、索因卡(Soyinka)、瓦科特、大岡信、谷川俊太郎等。這是一本歷屆鹿特丹 詩之旅的紀念冊。

二OO五年一月,他們寫信問我是否同意讓我的詩作

〈牆〉(收於詩集《家庭之旅》)變成藝術品,置於鹿特丹街上。鹿特丹當局以兩年時間,在鹿特丹新西區串連幾條街路,打造一條把詩歌公共藝術化的「詩路」。整個計畫於二OO五年十一月完成,並舉行完工慶祝活動。此一區域住有超過六十種國籍的居民,由國際詩歌基金會提供許多國際詩人詩作,讓居民票選,總共選出十一位詩人作品,由執行單位邀請國內外藝術家創作出十一個結合詩與視覺藝術的公共藝術品。荷蘭藝術家布傑寧(Toni Burgering)負責我 〈牆〉的再創造,完成的作品懸掛於中國居民頗多的馬森尼塞街(Mathenesserplein)一座名為新馬森尼塞通道大樓(Nieuw MathenesserPoort-gebouw)的建築物牆上。布傑寧將〈牆〉最後兩行「牆壁有耳/依靠著我們的脆弱巨大地存在」的荷譯:“De muur heeft oren / op onze zwakte rust zijn kolossale bestaan”,和詩的標題,中國字「牆」,做成霓虹燈管,懸於該大樓入口牆上。以黃色燈管構成的「牆」字,看起來彷彿是一間房子的平面圖,有許多隔間,也有一些空地。兩行荷蘭語譯詩,則以藍色燈管成一列展開。他們還把荷譯的〈牆〉全詩,連同中文原作,並陳在一塊詩板上供民眾閱覽。

所選的另外十首詩作,包括比利時詩人歐思太衍、巴西詩人杜萊蒙德(Carlos Drummond de Andrade, 1902-1987)以及荷蘭、土耳其、蘇利南、摩洛哥、維德角群島 等國詩人之作。沒想到在此又碰見了一九九九年詩歌節開幕夜向其致敬的荷蘭語現代主義詩歌開山祖師。杜萊蒙德的多首詩作,多年前即被我譯成中文,收在《拉丁美洲現代詩選》(1989)裡,其中一首〈家庭之旅〉還被我同題重寫,並成為我一九九三年出版的詩集名稱。在異國和未曾謀面的詩人/舊知,以詩相遇,也算是美麗的詩人家庭團圓之旅。

——韓流當道讀「時調」

這些年來,從主辦奧運會、世足賽,到連續劇、電影、電子電器產品外銷,「韓國」忽然成為時髦的字眼,成為全球各地民眾注目的對象。這一股「韓流」什麼時候湧進家家戶戶的廚房、客廳、電腦螢幕,沒有人能說清楚。我只知道在我住的小城,像我家前面沒什麼人走過的一條小街,最近就飄起了好幾面白底紅藍陰陽標誌的太極旗,我還以為是時局蠢蠢欲動,又有人藉機開廟,安定人心兼 搜刮香油錢,請教有學問的人,才知道那是韓國國旗。原來,這裡開了一家韓國菜餐廳。

前兩個月報載繼轟動一時的《大長今》之後,韓國電視台正籌拍以韓國古代妓女/詩人黃真伊為題材的歷史連續劇。知名女星李英愛、全智賢、河智苑、金泰熙等,競相爭取演出此一角色。最後由演過連續劇《茶母》的河智苑出線飾演「伊」人,準備十月中首播。又說,另有電影版《黄真伊》,改編自北韓作家洪錫中二OO二年獲南韓文學獎的同名小說,由《秋天的童話》演員宋慧喬擔任女主角,也正積極進行拍攝工作,預計年底上映。同時,音樂劇版《黄真伊》,也從數百名競爭者中選出歌手文慧媛和徐貞賢演唱黃真伊,十一月底起將在首都首爾公演一個月(歌劇版《黄真伊》早在一九九九年於首爾「藝術的殿堂」推出,二OOO、O一年先後在北京、東京公演)。顯然,黃真伊成了二OO六年下半韓國的文化圖像。

誰是黃真伊?

根據我在數年前選譯的一本世界情詩選中對黃真伊作品的譯註:「黃真伊(?-1530),韓國李朝時期女詩人。別名真娘,京畿道開城人,為進士之女,開城名妓,貌美多才,善詩書音律墨畫,與宋純等當時文人、碩儒以詩酒交流。她的一生頗富傳奇,曾誘惑在天馬山修道成佛的知足禪師,讓他破戒;又誘碩儒徐敬德(1489-1546)不果,與之結為師徒。與徐敬德,朴淵瀑布並稱為『松都三絕』。她作有大量『時調』(可惜流傳下來的只有六首)與漢詩。作品基本上以描寫愛情為主,擅於借助自然現象,巧妙描繪愛情。藝術手法奇特、含蓄,頗類十七世紀善用曲喻的英國玄學詩派,讀後讓人回味無窮……」當時為了搜羅有特色的各國情詩,我上網找尋資料,訂購新書,遍覽(己有之)群籍,重複讀到她的幾首「時調」跟生平大要,驚為天物,即刻費心譯了兩首。適友人謝明勳同為中國文學博士的韓籍妻子張貞海女士來花蓮小住,我趕緊出示譯稿,向其請益。我記得在花蓮美侖飯店一樓西餐廳,當我脫口唸出我譯的第一句詩時,她即刻以韓語背出第二句,讓我彷彿受電擊。她說黃真伊,「韓國的李清照」,她中學老師的最愛。韓國中學課本裡選有她的詩。以李清照比,意謂黃真伊是韓國女詩人之冠,但我不解為何出身上流家庭的她會走入妓院。她的回答同樣讓我嚇一跳,至今猶然心動。

黃真伊為妓的理由眾說紛紜,許多許多年來,各種稗官野史文學戲劇作品不斷鋪陳出新的情節,其原型大致如下:十五歲時,黃真伊絕美的相貌引發鄰近一位青年對她痴戀,因階級有別,無法成真,男子遂相思抑鬱而死。出殯日,棺材經過黃真伊家門前忽然停止不能動,黃真伊聞訊,即以自己最珍愛的襦裙覆蓋其上——當天張貞海女士跟我說的是她當場脫下身上所穿的紅裙——棺材於是動了。受儒教制約尤烈於中國的古代韓國自然不能接受如此驚人之舉。黃 真伊—— 一說因青年之死自責,一說因此事解除了與另一貴族青年之婚約——遂出走為妓。

黃真伊與鄰居青年階級有別,妙的是有的說女尊男卑,有的說男尊女卑。這都是因為她生平如謎。我的譯註說她生年不詳、死於 1530 年,我也看到其他說法,說她約活於 1506 至 1544 年(這剛好是李朝中宗在位期間),或者 1502 至 1536 年。一般認為她大約活了三、四十歲,與歷史劇名女醫大長今同時代,但比她稍晚生。她出生的開城在今北韓南部,近南北韓邊界,當時名為松都,曾是李朝首都。她的父親(黃進士)屬於韓國傳統身分制度中最高的「兩班」(貴族、地主、士大夫)階級,而她的母親有說是姓「真」,出身富裕家庭,也有說是盲女,或盲人之女,屬於最低的「賤民」階級。其母是側室,庶出的黃 真伊因此身分低降,鄰居青年若屬兩班,那就是男尊女卑。也有說因為其母是賤民,根據「從母法」而走上妓女之路。

據說她父親有次在路上,見橋下清澈水邊有漂亮女子在洗濯,向她要水喝,女子以水瓢分飲之,但進入其父嘴裡竟成酒,一瓢水酒如是結合了兩者,生下當代無匹之佳人。據說黃真伊從小熟知禮儀,七歲習千字文,九歲能讀漢文經書、作漢詩。從目前留下來,認定是她作的幾首漢文詩來看,她的確是漢詩、時調皆長的天才詩人。她的時調尤其讓人驚艷。

時調(sijo),形成於十二世紀末,是韓國最通俗、富彈性,且易於記憶的韓語詩歌形式,每首由三行組成,任何題材幾乎都可入之。韓國人將一首時調分成初章、中章、終章三部份,首行是「起」(陳述主題),次行「承」之(發展主題),第三行通常出現引人注目的句法變化,透過主題逆轉、矛盾、解決、評斷、命令、驚嘆等手法,讓詩轉趨主觀,給讀者一個難忘的結尾(「轉合」)。此「起承轉合」的意義結構頗似傳統的中國詩。但相對於傳統中國或日本詩須遵守嚴格的詩律,時調作者可以比較自由地調整每行詩的音節數或組合方式。

時調大略有平時調(標準時調)、連時調(由數首平時調組成)、衣時調(中型時調:多半將第一行加長)、辭說時調(長型時調:三行都加長,特別是第二行)等幾種。其中最普遍、最主要者乃平時調,每行十四至十六音節(分成四組,形成四個停頓),每首共約四十五音節。時調二字首見於十八世紀學者申光洙的筆記《石北集》中的「關西樂府」,說「時調唱」始於當時的歌者李世春(「一般時調長短來自長安 李世春」)——指的主要是音樂而非歌詞。如今所說的「時調」一詞,是韓國新文學先驅崔南善(1890-1957)於一九二O年代開始使用後——他寫有時調集《百八煩惱》(1926)、編有時調選《時調類聚》(1928)——才流行開來的。李朝時期(1392-1910)前半,時調的作者大多是士大夫和歌妓,十八世紀以後則平民亦能作。

十六世紀是韓國文學的黃金時代,亦是時調作者輩出的時期。一般男性書寫的文學史裡,大詩人的頭銜總是落在幾個男性作者身上。但翻閱了幾本韓國時調選,我覺得其中最出色者當屬黃真伊。先舉當年在美侖飯店與張貞海女士連吟的那首時調為例:

青山裡的碧溪水啊不要誇耀你的輕快,

一旦流到滄海你將永遠無法再回來,

明月滿空山何不留在這兒與我歇息片刻。

這首詩是黃真伊的名作,因為詩背後還有迷人的軼聞:詩中的「明月」是黃真伊的妓名,「碧溪水」則指她所喜歡的一位李朝宗室(筆名「碧溪守」:韓語「水」與「守」音同)。張貞海女士告訴我,有一天兩人相逢窄橋,碧溪守想要躲避她,黃真伊即興作出了這首詩,將兩人的名字嵌入其中,既挑逗他也調侃他。一語雙關,情景交融,貼切坦率,堪稱妙作。一方面,青山、碧水、明月這些客觀景物被抒情地主觀化,產生一種全新的象徵性,是一首私密而媚人(來「明月賓館」開房間休息)的誘惑詩;另一方面,抽象的時間被具體空間化,以瞬間流逝的溪水比喻通過永恆自然(青山)的變動人生,是一首誘導眾生抓住時間(carpe diem),及時行樂的勸世詩。我讀到的故事說碧溪守是一個高傲自負,認為真正風流者是無需女性的男人。有一天,一行人鳴響馬鈴路過黃真伊住處,在樓閣盼望的黃真伊,拉上簾幕靜靜唱出此詩,讓頑固至極的儒教主義者碧溪守心旌動搖,終於拜倒明月帳下。有人稱黃真伊為詩聖,說她即興、飄逸的詩風可媲美李白。

↑

黃真伊另有兩首時調,同樣使用青山、綠水的意象:

靑山是我的思想,綠水是我愛人的愛。

雖然綠水奔流而過,青山依舊不變。

莫怪綠水邊跑邊哭——他忘不了青山。

*

山依舊是山,而流過的水永不相同。

它晝夜不停流動,逝水怎麼能重返?

人傑如流水,一去不復回。

這是前面春光乍現的「逝者如斯夫不舍晝夜」主題的秋日變奏。第一首的「綠水」也許還是碧溪水,略略悲涼的氛圍中仍可感受女詩人自信、俏皮的口吻;第二首如流水的「人傑」可能指特定者,也可能指一切人中豪傑,這是閱人(或閱水)無數的青山明月的大哉嘆乎?

黃真伊的詩奇想迭現,像點石成金、化利空為利多的煉金術師或理財大師,底下這首時調最能彰顯現她的創意奇才:

我要把這漫長冬至夜的三更剪下,

輕輕捲起來放在溫香如春風的被下,

等到我愛人回來那夜一寸寸將它攤開。

冬至是一年晝最短夜最長之日,漫漫長夜獨眠難熬,詩人異想天開,把時間變成空間,要剪下一段冬夜儲存起來,等愛人回來,取出延長春宵。將利空價賤的冬至夜三更存進「春風銀行」,連本帶利,等候來年換取一刻值千金的春宵——這樣的詩人豈不是理財投資專家?比諸英國玄學派詩人唐恩(John Donne,1572-1631)許多大膽精準的巧喻(譬如把分離又聚合的夫妻比作圓規的兩腳),黃真伊實在不遑多讓。差別是:她比他早一個世紀!

與黃真伊並列「松都三絕」的徐敬德是當代偉大的理學家,是那個時代少見的不仕的讀書人。他出身貧窮的兩班家庭,不能接受完整教育,僅在私塾習得能讀漢文的程度,然而無師自通,潛心書籍與自然,成一家之學,為理學注入新風氣。因母親規勸,幾次應考皆列榜首,但始終不就官職。於開城設花潭書齋,講學研究,被稱作「森林中的大儒」。這個學識豐厚、人品孤高的男人,是男性征服者黃真伊一生唯一沒有征服成的男人。黃真伊反過來被其奪了魂魄。兩人結了一生的師徒關係,同遊自然,但不免有憾。我們可以從徐敬德僅存的兩首時調窺見一二:

心啊,我問你一個問題:何以你永遠年輕?

歲月積累在我身軀,你同樣地也應老去。

如果我強要跟隨你的節拍,我怕要被人訕笑。

*

我心愚蠢,我做的每一樣事皆蠢。

誰會到這遙遙的萬重雲山尋我?

然而風中的落葉聲讓我想起她——也許,是她。

「人老心不老」是許多天真者的通病(或通利?),碩學如徐敬德明知應該乖乖老去,卻「力不從心」,讓強烈的心跳,強烈的生之慾望左右著。真簡單而深刻的時調!第二首詩裡的「她」據說指黃真伊。隱遁山林的他,明知不太可能有人來訪,聽到落葉聲卻還愚昧地想像是伊人的腳步(啊,我颯颯的墜落聲是美麗的錯誤,我不是伊人,我是一片片落葉)。這兩首詩讓我們看到原來儒學家也是人,原來內心衝突得這麼厲害,也這麼很可愛。黃真伊有一首時調,似乎是對徐敬德的答覆:

我何曾對你不信任,對你無信,

當月沉三更,絲毫未見人到來跡象?

我怎能阻止那秋風中飄蕩的落葉聲?

這首時調的微妙在於既可視為黃真伊對徐敬德「候伊不至」的解釋(她說她不曾無信,有約必赴,但如果他沒有與她相約,怎可責怪颯然響地的落葉惱了他的胸懷?),也可視為黃真伊「候君不至」而起的苦惱(她盼望他如期出現,但直至三更仍未見蹤影,她無法阻止無情的落葉聲一而再、再而三地讓她誤以為他已來到)。真是一對互相苦惱的師徒:黃真伊欲亂大倫而解放其身,徐敬德卻不亂大倫而鬱結其身!

黃真伊之所以成為傳奇,除了貌美、膽大外,還由於多才多藝。詩之外,她在韓國音樂史、舞蹈史也佔有一席之地。她擅長演奏玄琴(geomungo),有好幾闕認定是她寫的曲子被保留至今。她以絕代之姿,奔放之軀,舞弄、顛覆了被儒教倫理綑綁的男性的窘境。據說她曾自稱佛門弟子,夜叩在天馬山「知足庵」面壁十年(或說三十年)的知足禪師之門,為他跳了一段舞,像莎樂美在希律王面前跳七紗舞般,讓修道成「生佛」的知足禪師頓然知覺自己身體某些部份之不足,「凍未條」破戒。那夜黃真伊跳的舞,人稱「僧舞」,是韓國民間舞蹈中極重要之「妓房舞蹈」的代表。韓國舞蹈,主要不過手臂一抬,腳尖一踮而已,但反而困難。黃真伊誘僧的場面,至今不斷被搬上舞台,我在網路上看到韓國舞者的表演,著古代妓女鮮艷衣飾,動作簡單,姿態妖艷。

黃真伊一一俘虜了當時的名士高官,留下一件又一件供後人閒談、改寫、複製、轉寄的公開檔案。她有一首漢詩〈奉別蘇陽谷〉,是她以才貌服男人的另一顯例。蘇陽谷(1486-1562)是當時高官,做過判書、大臣,也出使過北京(1533)。韓國書上說「蘇陽谷世讓,少時以剛調自許,曰:為色所惑者,非男子也。聞真才色 絕世,與朋友約,曰:吾與此姬同宿三十日,即當別離,不復一毫繫念,過此限,若更留一日,則汝輩以吾為非人。行至松都,見真,果名姬也,仍與交歡,限一月留住,明將離去,與真登南樓飲宴,真少無辰別之意色,只謂曰:與公相別,何可無一語,願呈拙句,可乎?蘇公許之,真即書一律曰:『月下庭梧盡,霜中野菊黃,樓高天一尺,人醉酒千觴。流水和琴冷,梅花入笛香,明朝相別後,情與碧波長。』蘇公吟詠,嘆曰:吾其非人也。為之更留。」看了這樣的紀錄,真希望自己也不是人。不是人,做入笛的梅香,錚琮的水流,在黃真伊的詩裡。「流水和琴冷,梅花入笛香」:琴之冷與情之熱對比,各自虛幻;花之香與笛之音交融,飄渺虛無。這是比講求感覺交鳴,強調朦朧、暗示的象徵主義詩還早的象徵主義詩!

黃真伊無憾地留下了蘇陽谷,但在另一首時調裡卻看到她顯然有怨:

啊我做了什麼,居然不知我會如此想他!

我如果叫他留下,他怎麼會走呢?

我頑固不靈,叫他走,痛了我。

這首詩的對象不知是誰,但讓我們看到一個傾城傾國的佳人,一個「致命的女性」(femme fatale),照樣有的愛的猶豫、矛盾。她另有兩首漢詩,讀後令我嫉妒不已。一首叫〈半月〉:「誰斷崑崙玉,裁成織女梳,牽牛一去後,愁擲碧空虛。」把半月說成是用崑崙山美玉裁成的梳子,被銀河會後寂寞孤單的織女丟到碧空中,真是曲喻、巧喻。牛郎不在,誰適為容,還要梳子幹嘛?短短二十個字,彈無虛發。另一首叫〈夢〉:「相思相見只憑夢,儂訪歡時歡訪儂,願使遙遙他夜夢,一時同作路中逢。」初讀讓人想起擅寫夢的日本九世紀和歌女作者小野小町,以及中國樂府〈子夜歌〉裡的那些「儂」言「歡」語,但黃真伊詩的魅力不止來自感性的詞語,更出於架構整首詩的知性能力與機智。你坐著夢來找我時,我正好坐著夢去找你;能不能下一次做夢時,我們約好同時出發,以便在中途相逢,不再互相撲空?

黃真伊「晚年」據說與她所愛的名歌手李士宗有過六年的同居生活,約定三年在李士宗家,三年在黃真伊家。六年後,男方期待「續約」,但黃真伊選擇漂亮地分手。這似乎是現代男女試婚的先驅。黃真伊歿年不詳。傳聞她遺言自己死後不入棺,要做螞蟻、烏鴉、鳶的餌。她的墳墓至今仍殘留著,在開城附近的長湍。晚於黃真伊的詩人兼小說家林悌(1549-1587)是豪放不羈之士,往平壤任職途中,曾在松都大路邊黃真伊塚上憑弔,當場寫成一首時調,後來被朝廷責備:

你睡著了,或只是在青草叢生的幽谷休息?

你的紅顏安在,只留白骨於此嗎?

我舉杯,但悲哉,無人替我斟酒。

林悌應該未及在黃真伊生前目睹她的丰采,但南方的士人與北地的歌妓在一杯虛擬的酒裡相逢。林悌的小說多採擬人化的寓言形式,極富藝術性。他喜歡在脂粉堆裡廝混,辭去官職,浪跡名山,以詩酒澆愁。除了黃真伊,他還寫詩給另一名歌妓:

北地天清,所以我未帶雨具上路。

但雪落山上,寒雨遍灑田野。

今日我遇寒雨,今夜我將凍僵在床。

這首時調名為〈寒雨歌〉,巧妙地把他所愛的歌妓之名「寒雨」鑲在其中。寒雨兩次出現,由實入虛,繼而虛實交加。據說酒席上的美女寒雨,即刻做了一首時調回他:

你怎麼會凍僵在床?怎麼會辛苦難眠?

有我鴛鴦枕,翡翠衾,今夜你不會受凍。

今日你遇寒雨,今夜你將溶化在床。

這樣的機智、妥貼、魅力,不輸林悌,也不輸黃真伊。在韓國時調選集裡,可以讀到好幾個像寒雨這樣不知道生卒年、不知道生平枝節的歌妓們的零星作品:梅花,洪娘,紅妝……她們也許是被埋沒了的黃真伊。

而誰是男性時調作者中被文學史凸顯的「大詩人」?最常被提到的名字可能包括鄭澈,尹善道,金天澤,金壽長……。金天澤作有七十餘首時調,編了第一部古典時調選《 青丘永言》(1728);金壽長留下時調約一百二十首,也編了一部同樣收有五百多首時調的選集《海東歌謠》(1763)。

韓國時調的題材,除了前面讀到的黃真伊等人詠嘆的愛情、別離、怨慕外,還包括戀主忠君、進學修德、三綱五常、教誨警戒、致仕歸田、安貧樂道、江湖閑情、行樂人生等,與傳統中國詩頗類似。鄭澈(1536-1593)就是一個深受儒教影響的詩人。他擔任過許多高官要職,但不時捲入政爭,時顯時隱。他留下約百首時調,作品簡潔典雅,涵義豐厚,用詞驚人,筆觸尖誚,公認是數一數二的大家,雖然不乏教忠教孝的字句。他另有歌辭(長歌)《思美人曲》、《續美人曲》,原為政治失意時思君(主)之作,但因優美深情,被當做男女戀歌傳誦。此種雙關詩意,頗有屈原香草美人之風。底下譯三首我覺得不俗的他的時調:

噢老者,容我替你背負重擔。

我還年輕,岩塊對我也是輕的。

年老已夠悲,何苦再添負擔?

*

路旁兩尊石菩薩相對而立,無衣無食。

雖然它們受風雨霜雪吹襲,

我羨慕它們不識別離之苦。

*

若我能深入我心,將之剪成一輪明月,

高懸於浩瀚的星空,

我便能到臨我愛人的居處,將其照耀。

第一首見人之所未見,言人之所未言,相當獨特。第二首當是在仕隱間掙扎的他,內心偶現之呼喊。第三首「明月」之巧思,可懸於黃真伊「明月滿空山」與「漫長冬至夜」之側,而鄭澈之月輪,一光二用,既可照其愛人,也可榮耀國君。

尹善道(1587-1671) 留下來的時調有七十七首,宦途上所歷辛苦衝突不下於鄭澈,許多人覺得他的時調在鄭澈之上(我欣然同意),是韓國第一。他有〈五友歌〉,詠水石松竹月,由六首組成,是所謂「連時調」,底下為第一首:

你問我朋友有幾?水與石,松與竹。

月升東山上,令我心歡喜。

有此五友伴,何需其他求?

他最偉大的作品,當屬四十首時調組成,描寫漁夫生活,分成春夏秋冬,每組十首的連時調《漁夫四時詞》。與〈五友歌〉不同的是,這組時調每首在一、三行之後多了兩行暗示漁船操作的「疊句」——第一句隨詩的進行而有所變化,第二句則始終是模擬錨鏈與划槳聲的「齊格衝,齊格衝,喔噓哇」。舉「春」第一首與「冬」第一首,見其飽滿鮮活的藝術表現:

日照後山,霧散前方海灣。

船前進,船前進!

夜潮退盡,早潮漸次湧進。

齊格衝,齊格衝,喔噓哇!

沿著海岸,野花一路亮到遠方村落。

*

雲破光瀉,冬陽暖且亮。

船前進,船前進!

天地凍結,唯大海恆常。

齊格衝,齊格衝,喔噓哇!

一浪接一浪,如絲綢無限開展。

尹善道一生大半失意,幾番歸隱,思透過山水,求進退間的平衡。他有一首時調讓人想起辛棄疾:

我生性疏懶,上天知之甚詳。

千萬人間事中,他只指派我一樣:

管山,管水,莫讓俗人侵擾。

稼軒只是「管竹管山管水」而已,尹孤山多管了一層,不准凡人接近。此詩也許故作曠達,不若十六世紀畫家詩人李霆(他是李朝世宗的玄孫)的一首時調自然:

河流在秋夜暗了下來,水波漸息如欲眠。

我把魚線拋入水中,但愛睏的魚兒不願上鉤。

我空船而回,滿載捕獲的月色。

在韓國現存約三千六百首古典時調中,超過百分之四十是無名氏作品。部分原因在於︰在韓字發明(1446年)之前,大多數時調都經由口耳相傳;部分則因時調的創作,往往是內心強烈感受遇瞬間靈感而成,故容易造成作者不明。另外,有許多時調批評政治或社會現實,有許多時調以愛情為題材,內容大膽,唯恐觸犯儒教禁忌,故選擇匿名。我不知道上面這些 「有名的」作者有沒有以「無名氏」之名留下作品,但我讀到的韓國無名氏時調,讓我驚覺它們的作者是世界上最突出、最常出現、壽命最長的一位。自然,他們並非姓「無」,名「名氏」的同一位,但這些佚名的詩作,質樸、鮮活地呈現了人類共同的情感——愛的渴望,猜疑,嫉妒……:

冷啊,讓我進入你懷裡;沒有枕頭,讓我以你的臂為枕。

我口乾舌燥,讓我舌頭貼著你舌頭入眠,

夜裡當潮水湧進,讓我在你的肚下渡船。

*

照在我愛人東窗的明月啊,

他是獨眠,或者有女在抱?

請明明白白告訴我,這事攸關生死呢。

*

風啊,不要吹;風雨啊,不要來。

道路濕濘,我不專的愛人可能就不來了。

但一旦他來到我家,發它一場連綿九年的大水吧!

第一首既大膽又委婉,最後一行韓語原詩用了一個雙關語,本作「……讓我划你的 Pei」。當初我將此句唸給張貞海博士聽時,她說:「好色哦!」原來「Pei」在韓語中指「船」或「肚子」,乃同一字。此詩以「急救」之名,行救援「性急」之實,令人莞爾。第二、三首分明可見一愛恨分明,以及喜怒無常的「我的野蠻女友」。

我思索你為何送我那把扇子。

猜想你要我用它煽滅心中之火。

扇子怎麼做得到,當淚水都熄不了火時?

*

愛情像什麼?是圓?是寬?

是長?是短?可以用步伐測量嗎?

它長不足以綁我,強度卻足以碎我心。

*

昨夜,風吹落滿園的桃花。

一名僕童拿著掃帚準備將它們掃除。

落花依然是花啊:何不就此住手?

*

山谷中小溪旁,我鑿下一塊岩石蓋小屋。

月光中耕作,雲朵裡躺臥。

天與地喚我,說:「讓我們一起老去。」

前兩首,天真的口吻裡有複雜的愛的煩惱,是精準的詩的度量衡。後兩首,洒脫自在,與落花同體,偕天地共老:處處有情,處處適意的生之逍遙遊。還有一首,每行字數較多,顯然屬「衣時調」或「辭說時調」:

新婚夜大發脾氣,新婦扔碎了六個瓦缽。婆婆問︰你要賠它們嗎?

新婦答︰你兒子把我從家裡帶來的容器搗得四分五裂,無法修補。

將我的損失與那些瓦缽相衡量,半斤八兩正好一筆勾消。

此首十六世紀無名氏作品(有人加標題「憤怒的新婦」),非常生動有趣。乍看莫名其妙,細讀讓人會心微笑。詩中的新娘對男女之事彷彿不解(或故作不解),以打破夫家瓦缽洩「破瓜」之「憤」。內容大膽鮮活,卻以迂迴、樸拙的方式呈現出。把女性器官比做「從家裡帶來的容器」,實在是巧妙的暗喻。新婦之憤也可能是新婦之樂。專業新婦如黃真伊,應該也會盛讚此婦深諳量稱拿捏、交易 談判之道。

也許因為「真伊流」即將來襲,前幾天我上網搜尋查視,發現有上百網頁轉貼了我先前譯的黃真伊兩首時調以及注釋,但居然沒有一個標明是誰譯注的。真絕!也算是「松都三絕」外的一絕!「三絕」其實是黃真伊大膽、自信的自我讚揚,指的是朴淵瀑布的「絕勝」,徐敬德的「絕倫」,以及黃真伊自己的「絕色」(網路上有人根據史料推斷黃真伊身高 164 公分,瘦肩細腰纖手,體重 49 公斤,皮膚乳白色,腰圍 25 吋)。紅顏白骨。今天我們無法再見黃真伊的美色,但透過她的詩,她的生命傳奇,透過白底黑字的紙上或電腦書寫,我們更鮮明地感知她的存在,她的魅力。黃真伊如果活在今日,從她的美貌、膽識,從她詩中顯現的機智、才能,我們可以判斷,她一定不會當妓女,絕對是好幾家旅館、銀行、金控公司的總裁(啊,陳敏薰?我們是赫赫有名的明月春風集團呢!) 。

明月滿空山,何不來我黃真伊的詩裡歇息片刻?

車站

我在島嶼中部新建不久的高鐵車站大廈裡一間連鎖餐廳的小圓桌上寫下「車站」這兩個字:寬大方形的空間。時間是早晨。我離開昨夜投宿的旅店在這裡等約我講課的人在下午把我載往另一個旅店。我在旅途上。空間就是時間。我在人生的旅途上。昨天晚上跟住在附近的我的弟弟見面,講了話,讓這幾年中我們有限的交談字數又多了幾個。我跟他借了手提電腦,上網。之前,跟在島嶼北部的我的女兒打了短短的電話。之後,跟在島嶼東部的家人打了電話。在昨夜的旅店跟今夜的旅店之間,車站是旅者短暫的家。

冰綠

美國女詩人 Andrea Lingenfelter 去年來花蓮參加太平洋詩歌節,她有一首〈冰綠〉(Iced Green)我中譯如下:「我的飲料不加糖/但是冰綠/茶加糖有青草/和陽光味/凝聚在舌上/燦燦然/我永不會老/我夢想著」。在花蓮,我幾乎每天都喝冰綠茶,在茶舖裡,或外帶,大部分時候加上所謂的「珍珠」。紅花黃花耀眼,綠葉相對安靜;熱漲,冷縮,由涼而冰,而定。冰和綠讓人安靜鎮定。前幾天,在台北音樂廳春水堂喝了一杯冰珍珠綠茶,焦躁不安的大都會,頓時冷靜不少。今天,在台中春水堂又喝了一杯。我不知道日本十七世紀俳句詩人小林一茶喝不喝冰綠茶。他說:「在盛開的櫻花樹下,沒有人是異鄉客」。在冰綠茶的杯子裡,沒有人是異鄉客。

膺是我名字中的一字。小時,懂得查字典後,這大概是我最早查的字之一吧。因為是自己的名字,我自然知道該怎麼唸,怎麼寫。一般人可能不然:往往唸作「ㄧㄢヽ」或「ㄧㄥヽ」,寫成贋品的「贋」或「應」。後來我讀了英語系,當老師,很多人說:你叫陳「ㄧㄥ」文,難怪教英文!花蓮地方報社長名字中亦有此字,日日刊在報頭下,讓我印象深刻。最常見有「膺」字的成語是義憤填膺——心頭很怒——所以「膺」是胸部之意,查此字需查月(肉)部,而非月亮的月部。我從小就不喜歡寫作,但居然會成為文字的乩童——詩人。誰叫我的名字是陳膺文,注定不時要起乩,陳列附著在我胸間的文字。

卡夫卡

旅行到布拉格時,最驚奇的發現是這城市除了信用卡、金融卡、捷運卡、電話卡、鑰匙卡、遊戲卡、記憶卡……外,還發行、販賣一種「卡夫卡」,據說可以幫助愛國者卡住他們國家的公卿大夫,使其雖違規而不犯法,雖駭俗而不驚世,或者幫助拘謹的中產階級卡住他們的牙科大夫,使其不任意拔牙或開消炎藥,或者幫助太太們卡緊她們的丈夫,讓他們快速卡進可敬的權位,以及更重要的,忠貞不出軌之位。我因為身上帶的歐元紙

鈔換硬幣時被卡在兌換機裡,無法及時在出關前在機場免稅商區自動販賣機購買一張回來送給我太太。

牧神

早晨太蒼白,尚未全然發育,像我們青澀的童年或尷尬的青春期。下午多寬大啊,伸長日腳,在水邊假寐,等候風搖動樹葉,搖動樹影,或者起身,與寧芙們一同嬉戲,追逐陽光的金羽毛。黑皮膚的夜猶然在歌劇院的地下室練習發聲,還沒開始它們無調的歌唱。

人面人身在兩朵雲之間。羊角在切分音的方向。羊蹄,羊尾巴點踏出一大片羊蹄甲。我喜歡兩三點的午後,安靜的進行曲,慵懶的舒展。

夜夢

做夢夢見現實生活中被你討厭之人,夢中用身體遮你護你,免受暴民亂棒之打。你

矍然而醒,呼吸緊促,胸口疼痛,餘悸猶存。痛,不是因為棍棒之陰影,而是現實中自己樹立了許多假想敵。你突然覺得這世界可愛,一切可愛,決定接受人生之種種不悅,因為白日即使不快,你猶可以清醒對應之,但在夢的世界,潛意識的世界,你完全無法做主。你不想下半夜繼續在夢中難過,因此甘心化敵為友,跟這個世界,跟自己和解。

春日

春日午後,在便利商店門口,看到一個高中男生,穿著球鞋,短褲,流著汗,在單車旁,仰頭喝一瓶鋁罐裝可樂。這是多麼刺眼而難忍的事啊。他衣服上騷動的紅色,他汗水裡恬不知恥的熱力,以及年輪數倍於他的你內心的憤怒,都隨著那易開罐的開啟,瞬間爆開。難怪

一九三六年花蓮港廳「紫陽花歌會」出版的短歌集《黎明》(あけぼの)裡,那位你不認識的日本女子山口伊勢子七十幾年前在花蓮寫下這樣的短歌:「正是柳樹/生新枝的/春天/而我的青春/卻一徑走過去」。

禮物

讀大學時,經常到中山北路、衡陽路或台大附近書店買英、日文書或畫冊,卻很少到圖書館看書、借書。大三時,熱情接觸歐美現代詩,開始蒐購外文詩集,很想親近象徵主義以降法國詩歌,遍尋書市,卻一無所獲。偶然在師大英語系圖書館找到一本英法對照,收有波特萊爾、魏爾崙等人詩作的《企鵝法國詩選第三冊》,視為至寶,為了據為己有,謊報遺失,另購他書賠償,算是給自己的禮物。圖書館管理員知道我寫詩,好心把一些過期外國文學雜誌送給我,包括一本 1967 年出版、圖象詩專輯的《芝加哥評論》,我不知道這和後來我創作一些圖象詩有無關聯。

我回想這些二十歲時的事情。回憶是時間送給我們的最虛無,也最好的,禮物。

空是最好的存在狀態—— 一無所有,充滿可能。無牽無掛,無憂無懼,又無所不包,無所不在。這真是一個好東西。每個人都想進入它,卻每每不知道它在哪裡,找不到空門,不得其門而入。空鐵定是一個建築,或者至少—— 一種空間感。我看「空」這個字:穴中之工。它是一種工作,一種工程,挖空,掏空,向虛無挖掘。最大的穴譬如白宮、皇宮或總統府,在那裡上班,閒閒沒事做,輕輕鬆鬆,殺時間。最小的穴譬如女體所有,在那裡工作,最飽滿的虛無。

這是一聲的破音字的空。但可惜絕大多數人,絕大多時候,都沒空(四聲!)讓自己放空,享受空。

蟲蟲們離開學校很多年了,大家很想開一次同學會,聚一聚,聊一聊。回想那段求學的時光,大家都覺得好不快樂!——啊,很不快樂!為什麼?

當年蟲蟲們讀書,一年有四個學期。每學期有三個月,註冊、開學後,上課兩個禮拜就放「四季假」了:春假,兩個半月;夏假,兩個半月;秋假,兩個半月,冬假,兩個半月——都不用來學校。在 學校每週只上兩天課,星期六與星期日,其餘五天全部放假。蟲蟲們最討厭放假了。上學的時候,因為老師們講課大都很無聊,蟲蟲們聽了頭昏昏腦沉沉,一個一個趴在桌子上當瞌睡蟲,懶惰蟲,非常舒服,非常幸福。不用做作業,不用做測驗卷。每天早上四節課,八點鐘到校參加升旗典禮,唱完蟲蟲國歌(也是蟲蟲黨歌和校歌),聽蟲蟲校長轟隆、轟隆訓話後,就開始上課。每節課十五分鐘,下課時間四十五分鐘——啊,為什麼下課時間比上 課時間長,這問題困擾了許多來 校參觀的外賓,後來他們都明白了。原來下課時間也是點心時間,蟲蟲們被引導到一列列不同的餐桌前,享受各國美食:固體、液體、氣體,中式、日式、韓式、泰式、英式、法式、義式、俄式、巴拉圭式、烏拉圭式、衣索匹亞式、拉脫維亞式、克羅埃西亞式、阿爾及利亞式、新喀里多尼亞式、沙烏地阿拉伯式、巴布亞紐幾內亞式、聖文森及格瑞那丁式……各種美味、各種類型的餐點隨便大家吃。常常因為吃的太多,吃的太快,吃的太雜,蟲蟲們肚子受不了,搶著上廁所,所以必須有「充分」的下課時間,讓它們方便,讓它們「衝糞」——悠閒地把一堆堆糞從肚子裡衝擠出來。

從早上到下午,每節下課都是如此。放學前,蟲蟲們填好一張很大張的「今日食物喜惡調查問卷表」後,再唱一次蟲蟲國歌,看著蟲蟲國旗冉冉下降,就回家了。大家都很喜歡上學,喜歡唱那一首四個字、四個字連在一起的蟲蟲國歌:

散民主義,吾蟲所宗;

以吃建國,以便大同。

吃爾多士,為民前鋒;

夙夜匪瀉,注意衛生。

素食葷食,不挑不空;

一心一德,貫徹食終。

在學校上課很自由,很公平,很快樂,沒有固定座位,每隻蟲各據一張書桌(其實應該算是床舖),大家隨便坐,隨便臥。除了「螞蟻」、「蝴蝶」、「蜘蛛」、「蜻蜓」、「蜈蚣」、「蜥蜴」、「蝙蝠」……等,因為生來是連體嬰,必須兩位一體,併桌共處外,其餘的蟲——不管是體型龐大的「虯」、「蛟」、「螭」(它們都是「龍」家小孩),「蛇」、「蟒」、 「虺」、「螣」、「蝮」(它們都是「蛇」家兄弟),體型中等的「蛙」、「蛭」、「蟹」、「蜮」,或者體型細小的「蚊」、「蚋」、「蠅」、「虻」、「蚤」、「蝨」……,大家都是一蟲一位,位位等值。沒有月考(因為一個學期只有半個月),一個學期只考一次,每次成績單發下來,第一名都是「蠹」(每次考一百分,難怪人家 稱它「書蟲」!),最後一名都是「蠢」(啊,真笨,不但沒得分,還被倒扣!),其它的蟲,因為全都交白卷,全都得零分,所以並列第二名。啊,真是輕鬆愉快的學習!

但放假就讓蟲蟲們不快樂了。不管是上課兩天之外週休的五日,或者一年四季四次假期,蟲蟲們都被要求到各機關行號、商家民家,打工實習。說是「建教合一」,「知識」跟「行動」密切配合,現場印證在校所學「食品營養學」、「賞味期限學」等等理論。連體同學「蟑螂」專門跑便利商店、雜貨店、糕餅店,嚼食那些過期的食品。另一個連體同學「螞蟻」,特別愛往糖廠或糖果店見習,體會不同甜滋味。有些同學分配到比較高難度的任務,潛入飯店、餐廳,商家或民家閣樓、地窖,考察是否囤積太多貨品,發霉發爛了——這種任務最適合「蛆」同學、「蠅」同學它們。還有一些從小對奶類油類過敏的同學,被派去各級民意代表,縣市首長,行政、立法、司法、考試、監察院長,總統、副總統等的官邸、豪宅裡,去檢驗它們的金庫、保險庫、內褲、拖拉庫(也就 是人們所說的「卡車」)……裡,是否窩藏了不為眾知的民「脂」民「膏」。這些都是很辛苦的工作——想想看,有些「好搜刮者」樓高幾十層,蟲蟲們要爬多久才上得去啊。工作一天,回家馬上變成睡蟲,再沒有體力看連續劇或動漫。啊,只有工作而無休閒,簡直成為糊裡糊塗、辛苦一天又一天的糊塗蟲了。放假是放假的喔?難怪蟲蟲們回想起來 ,都覺得好「不快樂」!

這次同學會,寫信、打電話、發 email,國內國外連絡,前後費了好幾個禮拜。愛吃的蟲蟲們當然選在母校 對面那間五星級大飯店聚會了。那天,蟲蟲同學們,不管有錢沒錢,不管事業、學問有無成就,大家都盛裝與會,想讓昔日同學們對自己刮目相看。畢竟,「輸蟲不輸陣」啊。多年不見,有些蟲蟲變得認不太出來。首先是那些連體同學們,一方面因為這幾年醫學進步,一方面因為受到電視上「統獨問題」辯論的影響,居然都跑去動手術與它們的另一半分割開來,尋求獨立 了。所以,「蟻」沒有亦步亦趨地跟著「螞」進來,「蝴」也沒有和「蝶」一起飛進,「蜈」和「蚣」也沒有一體成形地蠕動進場。啊,大環境變了,個「蟲」也變了。

許多蟲蟲跑去對岸大陸發展,這次據說集體包機直航回來。它們的身體都明顯變瘦,跟以前大不相同。譬如「蠔」同學變成「蚝」,「蠶」同學變成「蚕」,「蠱」同學變成「蛊」,「蠆」同學變成「虿」,「蝦」同學變成「虾」,「蠣」同學變成「蛎」,「蟣」同學變成「虮」,「蠐」同學變成「蛴」,「蟶」同學變成「蛏」……,都瘦身 、簡體有成,判若二蟲。最誇張的是「蝟」同學,從大陸回來居然變成「猬」——從「虫」類變成「犭」類——啊,變成一條狗了。另外還發生了一件離奇的事,「螘」同學和「蟻」同學,到大陸發展後居然變成一模一樣相同的蟲——「蚁」,真是太靈異了!

餐後,蟲蟲們一起在飯店大廳合拍一張紀念照(有幾位同學趕不及參加這次盛會,大家還是把它們的位子留著)。這真是歷史性的一刻!平常習於牽絲,熱心張羅的「蠿」同學(它的連體兄弟叫「蜘蛛」)後來把這張照片寄給大家, 不但變成大家的最愛, 有一位昆蟲學家看到了,還把它放大、掃瞄到布上,成為他的早餐桌巾:

虭虮虬虰虱虳虴虷虹虺虻虼蚅蚆蚇蚊

蚋蚌蚍蚎蚐蚑蚓蚔蚕蚖蚗蚘蚙蚚蚜蚝

蚞蚡蚢蚣蚤蚥蚧蚨蚩蚪蚯蚰蚱蚳蚴蚵

蚶蚷蚸蚹蚺蚻蚼蚽蚾蚿蛀蛁蛂蛃蛄蛅

蛆蛇蛈蛉蛋蛌蛐蛑蛓蛔蛖蛗蛘蛙蛚蛛

蛜蛝蛞蛟蛢蛣蛤蛦蛨蛩蛪蛫蛬蛭蛵蛶

蛷蛸蛹蛱蜕蛾蜀蜁蜂蜃蜄蜅蚬蜇蜈蜉

蜊蜋蜌蜍蜎蜑蜒蜓蜘蜙蜚蜛蜜蜞蜠蜡

蜢蜣蜤蜥蜦蜧蜨蜩蜪蜬蜭蜮蜰蜱蜲蜳

蜴蜵蜷蜸蜺蜻蜼蜾蜿蝀蝁蝂蝃蝆蝌蝍

蝎蝏蝐蝑蝒蝓蝔蚀蝖蝗蝘蝙蝚蝛蝜蝝

蝞猬蝠蝡蝢蝣蝤蝥虾蝧虱蝩蝪蝫蝬蝭

蝮蝯蝳蝴蝵蝶蝷蜗蝹蝺蝻螁螂螃蛳螅

螇螈螉融螏 螐螑螒螓螔螖螗蚁螚螛

螜螝蚂螟萤螣螤螪螫螬螭螮螯螰螲螳

螴螵螶螷螸螹螺蝼螼螽螾螀蟀蟂 蟃

蛰蟅蟆蝈蟉蟊蟋蟌蟑蟒蟓蟔蟗蟘蟙蟛

蟜蟝蟞蟟蟠蟡蟢虮蟤蟥蟦蟧蟨蟪蟫蝉

蟭蛲蟳蟴蛏蟷蟹蟺 蚁蟼蟾蠀蠁蠂蠃

蝇虿蠈蠉蠊蠋蠌蝎蛴蝾蠓蚝蠕蠖蠗蠙

蠛蠜蠝蜡 蠠蠡蠢蛎蠤蠥 蠦蟏蠩蠪

蠫蠬蠮蠯蠰蛊蠲蠳蚕蠸蠹蛮蠼蠽蠾蠿

這桌巾,據說後來被一位不太會寫詩的詩人看到了,居然觸動他的靈感,把簡體的蟲蟲塑身回肥體,變成他最為人傳誦的一首詩,詩名叫「孤獨昆蟲學家的早餐桌巾」。

每次,看到這張照片(或桌巾?或詩?),蟲蟲們總會對自己,對過往時光,對蟲蟲學校的老同學們產生新的思考。幾天前,尾尖的「螢」火蟲突然發現到,這張照片裡有會飛、會跳的昆「蟲」,有會在地上走動的爬「蟲」,但怎麼會有「蚌」、「蚵」、「蛤蜊」這樣的軟體動物混進蟲蟲學校呢? 更不可思議的是,連「蛋」、 「蠟」、「融」、「虹」這些根本不是動物的傢伙,也冒名成為它的同學!

夜裡,它夢到了虹。也許,天上的虹是一隻七彩的蟲變成的,或者它的「虹」同學的祖先,是天上的虹掉到地上變成的蟲。

台灣四季,海邊詩濤

《あらたま》歌會同仁 1927 年聚會照

I 台灣四季

《台灣四季》是我與上田哲二合譯的日據時期台灣短歌選。

二OO七年十一月,上田哲二受邀參加在花蓮松園別館舉行的太平洋詩歌節,這是我第一次遇見這位與我同年生、專研台灣現代詩的大阪大學博士。他後來又來花蓮,在一次演講中給大家看了幾首日據時期在台日人寫的詠嘆台灣四季的短歌,讓我興趣盎然,邀他合作把這些可愛的三十一音節日語詩譯成中文。

這些短歌為什麼讓我興趣盎然?原因有二。第一,多年來自己對日本文學中俳句、短歌這兩個短小詩型頗為著迷,也閱讀、翻譯了一些包括像松尾芭蕉、小林一茶、小野小町、和泉式部等傑出俳句、短歌詩人的作品,久之,對於寫詩的我也形成一種滋養,觸發我用類似詩型書寫當代生活。我的《小宇宙:現代俳句兩百首》即是此一情境下的產物。我很好奇,上一世紀初期來到台灣居住的日人,怎樣用既定的詩型,書寫他們眼中相當新鮮、不同的這島上生活的種種情事。怎樣用陌生的眼光,體現出新的感性?其次,近年來大家都同意台灣現代詩源頭有二:日據時期台灣新文學運動,以及二、三O年代中國大陸新文學運動。做為一個在島嶼台灣生長的寫作者,我覺得現在看到的那些日據時期寫成的中文或由日文譯成中文的新詩,大多很乏味。我很想知道,是不是另有一些作品,不管是本島人或日本人所寫,不管是以中文或日文寫成,在隔了七、八十年、一百年後的今天,讀起來仍讓人覺得有趣?由於上田哲二兄的引介,我得以由淺入深,窺見收於此書,這些二十世紀初期書寫台灣,且書寫於台灣的有趣詩作。

這本《台灣四季》前五輯所錄短歌皆譯自尾崎孝子

(1897-1970)的讀詩筆記「台湾の自然と歌」(台灣的自然與歌),收於其一九二八年五月台北出版的《美はしき背景》(美麗的背景)一書。此書共收八篇「隨筆」,「台湾の自然と歌」之外,還有六篇隨筆體小說及一篇遊記。「台湾の自然と歌」選錄、評介了一百三十四首短歌,這些短歌乃歌誌《あらたま》(Aratama,璞、粗玉、新珠之意)同仁於大正十三年至昭和三年間(1924-1928)發表之作。一八九五年日人據台,最早刊行的俳句、短歌雜誌可能是一九O四年的《相思樹》(俳誌),以及一九O五年的《新泉》(歌誌)。《あらたま》由濱口正雄(任主編)、八重潮路、國枝龍一等創刊於大正十一年十一月,前身為濱口正雄、松下久一所辦的《リラの花》(丁香花)。這本至終戰之年始停刊的歌誌《あらたま》(1922-1945),與大正十年創刊的俳誌《ゆうかり》(尤加利,1921-1945),被文學批評家島田謹二譽為日據時期「台灣文藝雜誌的兩橫綱」。

本書前五輯出現的二十五位短歌作者,男性十五位,女性十位,職業包括醫生(八重潮路)、教師(藤澤正俊、輿水武、妹尾豐三郎、國枝龍一、美波光二)、警察(野下未到)、編輯(濱口正雄)、財務局人員(平井二郎)、銀行行員(松浦武雄)、家庭主婦(尾崎孝子、八重留子、山岸百合子)、學生(樋詰田鶴子、樋詰千枝子、樋詰露子)等,其中六位還是一家人(本名樋詰正治的八重潮路,和他太太留子,及四個女兒:百合子、田鶴子、千枝子、露子),書寫範圍除了台灣北部外,還包括台中、台南,以及原住民地區,可謂成員多樣,場域廣闊。尾崎孝子將詩作分成春、夏、秋、冬四部(外加雜部),顯然是依循日本十世紀《古今和歌集》以降,和歌/短歌選集體例。台灣的四季未若日本內地分明,對應於傳統和歌,居住台灣的這些短歌作者在詠嘆台灣四季及其風土景物時,顯然多少得另闢蹊徑或別出心裁,在短歌慣例、法則許可的範圍內,挖掘新的題材,呈現新的體會。當時日本內地中央歌壇、俳壇居於主流的詩人,頗有人以為亞熱帶台灣的四季,充其量合起來只是日本內地的夏季,台灣短歌、俳句因此算不上是短歌、俳句。然而本書這些短歌作者,似乎以眼見為信,用心表達他們所體察的台灣四季細微的變化,以及外來的他們在此所遇的新奇景物與感受,由是形塑了新鮮有趣的台灣短歌色彩和形象,讓後世的我們讀起來猶覺有味。

《あらたま》是日據時期台灣

最大的歌誌,且於本島多處設有分社。在台南縣立文化中心一九九四年出版的《郭水潭集》一書年表裡,呂興昌教授說住在台南佳里的郭水潭(1908-1995),於一九三O年「加入『新珠短歌會』(あらたま)為會友,並發表短歌於該會歌誌」。我不確定「新珠」兩字是否就是「あらたま」的正式翻譯。《郭水潭集》裡有一篇郭水潭寫於一九五四年的〈台灣日人文學概觀〉,談及在台日人出版的俳句、短歌集時,列出「あらたま」歌會兩本歌集:《攻玉集》(1927,創刊五週年紀念刊),以及《台灣》(1935,創刊十三年同仁歌選)。在談及小說時,他提到了尾崎孝子的自傳小說《美はしき背景》,稱其為「後起之秀」的閨秀作家,作品「簡潔而優婉」,是少有的「水準比較高的小說」。評選本書前五輯短歌成「台湾の自然と歌」的尾崎孝子,當年三十一歲,詩與小說兼擅,可說是才女。她所選的一些短歌,的確也讓同住台灣的我們耳目一新。台灣的植物、動物、天候、田野、民情……,對久居島上的我們,每因習以為常而不覺為奇,在新來台灣的日本詩人眼中、心中,卻是充滿驚喜。他們的詩眼、詩心,陌生化、新鮮化了台灣四季自然之美,豐富了台灣詩銀行的美感庫存。讓我們看見日常的不平常,透過幽微的詩意體察到生活場景中細小的變化:

下了好幾天的/春雨:/秧田的/綠色變得/近藍 (藤野玉惠)

紫色的花/盛開:/苦楝樹/嫩葉的顏色/靜了下來 (平井二郎)

紅紅的木棉花/數量日日增加/早先開的花/顏色/更加濃烈 (上山義子)

是否從梅雨的/假寐中醒來?/幼小蟋蟀的叫聲/在拂曉的庭園/響著 (植村蘭花)

雨罕下的/這個山麓/樟樹的嫩葉/每搖一次就聞到/隱約的香味 (尾崎孝子)

夏天將近的/天空景象:/梅雨期將盡/樹林翠綠/而鎮靜 (野下未到)

可愛的島上少女/髮間插的/玉蘭花/如今正看到它們開綻 (小倉敏夫)

從火車窗戶/眺望/這城市:/合歡行道樹/目下最盛 (國枝龍一)

我沒想到平常隨便看到的植物、動物,隨便吃到的水果、菜蔬,隨便碰到的田野、街景,都可以入詩成為喜悅:

花莖/越伸越長:/龍眼花開的/季節越來/越近 (中村英子)

金露花的/籬笆/顯著擴張/每天早上我/觸摸著它出門 (妹尾豐三郎)

棕櫚果實/成熟的時節:/朗朗而叫的/白頭翁/正在啄食 (藤野玉惠)

絲瓜/日日明目張膽/伸長/越過屋簷/爬上屋頂 (松浦武雄)

壁虎的叫聲/可愛:/屋外的風/正逐漸轉成/狂風 (國枝龍一)

剝了皮的柚子/香味濃郁/雖還沒熟/卻試著/吃了 (藤野玉惠)

學生帶來的/文旦/在我兩隻/手上/冷而重 (美波光二)

水波/柔和,/烏龜浮現/池面的日子/近了 (植村蘭花)

悠悠地/在田野裡/邊走邊吃草的/水牛/背上停著鳥 (樋詰露子)

吃著多汁的/芒果/簷廊上/初聽/晨蟬的鳴叫 (平井二郎)

多汁的芒果,讓許多以前未曾吃過它的日人為之著迷,雖然汁液可能會濺上衣服,留下痕跡。平井二郎的芒果詩,讓我想起山本孕江在一九三六年八月號《尤加利》俳誌提到的一首二溪所作的俳句:「大家來喔,光著身體來喔,吃芒果!」生之愉悅皆躍然紙上。妹尾豐三郎的金露花詩也很可愛:金露花即台灣連翹,經常被當作樹籬,當老師的他每天早上觸摸著它上班——這首短歌用觸覺描摹、暗示草木逐日豐實、萬物鮮活有力的春之盛景,我們不只看到花開,還可以摸到季節的味道。

有些短歌延續日本「物之哀」文學傳統,以敏銳、纖細的心,憐惜、讚嘆台灣四季人間、自然之美,及其短暫。這些感情古今中外如一,詠嘆台灣就是詠嘆世界,不管用中文、日文,或者沒有文字的原住民語言:

在此新土/春天再次/來到:/木棉花/接二連三開著 (藤澤正俊)

山腳下/紅木棉/花影龐然:/哀傷之春/正酣盛 (藤澤正俊)

留住/細雨的滴落:/哀傷啊這/波浪般下垂的/白色藤花 (尾崎孝子)

仙人掌花盛開/白而且大/月夜裡/觀賞/寂寞亦大 (尾崎孝子)

只於月夜/開放/悲哉/美不過一夜的/曇花 (平井二郎)

月橘花香/滿室,/月橘花期——/唉,卻/如此短 (尾崎孝子)

白天在後院/響起的/蟬聲:/我感覺它/變弱了 (小夜更天)

晨霧之白/流去的/溪間,/傳來/湍瀨之音 (輿水武)

月光遍照:/今宵/蕃山幽谷/溪流聲/清澈 (輿水武)

藤澤正俊是從寒冷的日本長野縣來的老師,在日本,櫻花是春天的象徵,在台灣一年異鄉生活後春又來臨,詩人本能地以為面對的應該是櫻花,沒想到卻是同樣鮮紅的木棉花,花雖有異,憐花惜春之情一也。這首詩也是思鄉之作,一如本書其他許多首短歌,書寫在台日人鄉愁及對遠人的思念(包括回日本後對台灣的思念):

月光/朦朧:/暫時不覺/身在/南國 (八重潮路)

旅居此地/久矣,不覺/身在他鄉:/萩花開放時/依然讓我思鄉 (八重潮路)

春至,/欖仁樹芽葉/含蕾/無可說話之人/屋舍空寂 (藤澤正俊)

二月天空/泛藍/芒果花開得/燦爛:/在你那裡 (藤澤正俊)

傍晚/她也許在/芒果花的/樹陰下/獨自沉思 (藤澤正俊)

高山族住處/重巖疊嶂/如今真感到/從遠方/來到此地 (野下未到)

有些短歌發揮閑寂、詼諧之趣,以幽默、恬適的筆調調節、鬆弛生活的單調、僵硬,或以輕妙的筆觸點描出生活中令人莞爾的一景(有幾首寫公學校學生的短歌讓擔任國中教師多年的我特別覺得有趣):

夏夜/暑熱如籠囚身,/打開門和隔扇/安穩地/入眠 (平井二郎)

月橘/花香,/入夜/門不忍閉/任其飄入屋來 (平井二郎)

晨起/飲茶,/看見一隻/小鳥在喝/樹梢上的露滴 (菊地徹郎)

路遙/讓人疲勞,/台車上/削著/柚子的皮 (野下未到)

被責備而/哭著回家的/吳炎木/今天已忘記/又騷動起來 (川見駒太郎)

腳下泥土/傳來的涼意/讓人覺得親密:/跟學生一起/拔蘿蔔 (川見駒太郎)

學生們/一模一樣/仿效我言詞/的癖好/讓人憐惜 (川見駒太郎)

這些在台日人所寫短歌有些真是靈巧高妙,平淡中蘊含精妙的設計,耐人尋味。譬如平井二郎這首「雨穿過/杜鵑花叢落下/雖然杜鵑花/依舊花落/如雨」,花之雨與雨之花交織,構成一幅曼妙的亂針刺繡,雨穿過杜鵑花叢落下已美,而杜鵑花依舊花落如雨,毫不吝惜地讓美上加美;或者植村蘭花這首「紅熟的野草莓/紅艷欲滴:/伸手摘取時/下來了/一陣雨」,用蒙太奇手法把兩個畫面疊在一起:我們先看到紅熟的野草莓紅艷得似要滴下水,伸手欲摘時,一陣雨真的覆蓋過前一個畫面落下,非常凝練動人。

這些短歌讓我相信,日據時代台灣文學史裡還藏著許多美妙的詩作,等我們重新揭示。

●

一九九七年,為了我參與策劃的第一屆花蓮文學研討會(這是島上第一次以地方文學為名的研討會),我寫了一篇〈想像花蓮〉,企圖描摹、追索花蓮文學(或者這島嶼文學)的源頭和線索。島上原住民,以其歌聲、舞姿,在大地上、山谷間,留下沒有文字的詩的形象、韻律。我無法在紙上捕捉、再現,這些口傳、心傳,用身體、用生活書寫的最早的島嶼文學。我只能透過有限的史料,追尋到一些,六、七十年前,書寫花蓮或書寫於花蓮的非漢語文學。一九四一(昭和十六)年,生於新竹的龍瑛宗,來到台灣銀行花蓮出張所工作,一年間以日語寫下十多篇以花蓮為背景的詩、小說、散文,一九四二年回到北部,轉任台灣日日新報編輯。一九二四年,擔任東台灣新報社長和花蓮港街長的梅野清太,和《台灣パツク》雜誌主編橋本白水發起成立「東台灣研究會」,以月刊形式發行了歷八年半、共九十七期的《東台灣研究叢書》。我在〈想像花蓮〉一文中錄下幾段我請家父中譯的一九二O、三O年代日人描繪花蓮的散文。我當時心裡揣測,這些在台日人應該也有詠嘆花蓮的詩歌留下吧?對美、對自然、對文學、對音樂的感受,古今中外應該皆然。我在一九九六年寫的〈尋找原味的〈花蓮舞曲〉〉一文中,提到我的中學音樂老師郭子究,於一九四三年八月「花蓮港音樂研究會 」舉辦的演奏會中發表了以日本詩人西條八十的詩〈母の天國〉譜成的歌曲。郭老師保存的一截當時日文《東台灣新報》說有近兩千名聽眾到場,「無立錐之餘地」,聽此歌後情緒如「甘美之坩堝」沸騰。島嶼邊緣花蓮居民對詩、對音樂反應如此,何以不見更早的詩歌文獻?我翻轉著這發黃的剪報,想像也許在同份報紙的另一個版面會有詩歌作品出現。但後來發現《東台灣新報》並沒有文藝欄。

此次,和上田哲二合作翻譯日據時期在台日人所寫短歌,我得以重翻史料,赫然發現一九二O、三O年代的花蓮港,早有俳會、歌會,俳誌、歌誌存在。郭水潭〈台灣日人文學概觀〉一文,即列出了一九二六年成立於花蓮港的あぢさゐ(

Ajisai,紫陽花)歌會於一九二八年出版的短歌集《豐秋》、一九三六年出版的短歌集《あけぼの》(Akebono,黎明),以及一九二O年成立於花蓮港的俳誌社《うしほ》(Ushio,潮)於一九三九年出版的《花蓮港俳句集》。我輾轉從圖書館、從網路上影印到這些我想像、期待多年的舊花蓮詩選集,內心震顫不已。《豐秋》與《黎明》兩本歌集為當時任職於台灣日日新報花蓮港支局的渡邊義孝所編,《花蓮港俳句集》為其妻渡邊美鳥女所編(在第 108 頁,我讀到美鳥女一九三三年寫給梅野清太的三首俳句)——這本俳句集從大正八年至昭和十三年(1919-1938)間發表的六千多首俳句中選出一O三六首,島田謹二說《潮》這本俳誌,「所擁有的實力,在大正後期的台灣俳壇佔第一位」。二、三O年代花蓮詩風之盛若是,怎能不趁機顯微一二。我於是提議為《台灣四季》增添一輯「東台灣之歌」,從歌集《黎明》及渡邊義孝一九四四年出版的個人歌集《八重雲》中選譯四十一首短歌,讓讀者一窺日據時期花蓮詩貌。這幾本短歌集、俳句集的作者,人數眾多,而且幾乎都住在花蓮。歌集《黎明》中入選的作者有三O四人,收短歌七百五十多首。紫陽花歌誌創刊於一九二七年,出版歌集《黎明》時已發表短歌三萬首,九年間會員所寫短歌逾三十萬首,我們所譯只是萬分之一。

「東台灣之歌」最後八首短歌譯自渡邊義孝的《八重雲》,寫於一九三八年,因此這本《台灣四季》六輯一百七十五首短歌,皆為寫於一九二O、三O年代的在台日人作品。前五輯出現的許多詩歌題材或元素,亦見於「東台灣之歌」一輯中——島嶼四季之美、自然之奇,物之哀與青春短暫之嘆,鄉愁與憶舊之情,對小學生與小孩諸般情境有趣的捕捉,對原住民鮮明生活之印象:

檳榔葉聲音/騷動不停,/二樓上/見秀姑巒溪/在月光下閃耀 (沼邊一樓)

遠遠可見的是/農場的甘蔗芒/以及/雲霧縈繞的/新高山山頭 (松久靜江)

隔壁籬笆上/木瓜正成熟/冬陽下/一隻綠繡眼/啄食着 (宮崎豐人)

走過陣雨中的/峽路/古墓上看見/枯萎的/白百合花 (山本莫秋)

正是柳樹/生新枝的/春天/而我的青春/卻一徑走過去 (山口伊勢子)

暴風雨後/鳳凰樹上/濃密的黃葉/灑滿/我的書桌 (大對寅助)

父親一直到死前/猶稱讚的紅梅下/我拿著/湯灌用的水/走過去 (松本秀蘭)

春日晝長/祖父踩在/稻田裡的影子/還在水面/搖曳 (宮竹鈴雄:追憶)

一直等著/不嫌山路/海路之遙/而來的/訪者 (城菊雄)

古舊/無人看管的/城址/如今變成牧童/遊玩的地方 (日永光雄)

小陽春的/午後/儘管大聲/授課/卻沒有反應 (長岡朶水)

為了節省水費/一直/沒換池水/如今睡蓮/繁殖 (青山末吉)

勇而無謀/離家出走的/孩子,面對/迢遙的鄉野路/怨恨我 (藤野恪三)

初春/原住民住屋前/庭園向陽處/有二隻狗/好似在看家 (土手原蕉風)

田邊空地廣場上/跳舞的原住民/羽毛頭盔/在秋陽下/發出純白光澤(松久靜江)

整夜/舞踊不停的/原住民/如今腳步零亂/依然跳著 (松久靜江)

穿過翻滾的/波浪/原住民/拿著拉網/出現了 (宮川澤水)

賣蕨的/原住民婦女/背著籐籠/裡頭插著苦楝花/盛開的樹枝 (田中志賀子)

確實愁啊/無論是夢是醒/在熱戀/山桔梗之花/讓人心跳不已 (渡邊義孝:能高峽谷)

一隻蝴蝶飛翔於/自樹葉間灑下的/陽光中/琉璃的翅膀/清澈:秋天 (渡邊義孝)

另有一些短歌,將東台灣特有的地理、人文色彩生動地表現出——譬如頻繁的地震,壯闊的海岸,名山勝景,閑適詩意的生活……:

地震劇烈/小孩發抖/一直請/家人/搬家 (松居留治郎)

感覺有地震/夜半醒來/半睡半醒間/想到/生病的妻子 (田代豐)

白浪/澎湃洶湧的/海岸邊/潮退後,暗礁/顯露無遺 (渡邊義孝)

暮色遲緩/山峽的旅店/遠眺可見/三錐山/映照著落日 (若林微風)

洗過用海水燒的/熱水浴後/納涼的陽台上/爬滿了/海蟑螂 (前島蓼花)

暮色遲緩/山峽的旅店/遠眺可見/三錐山/映照著落日 (若林微風)

山行十日/山脊上/百花艷放/不知是夢/或真(渡邊義孝:昭和八年六月奇萊主山縱走回顧)

今日/有生命的/我,在山上/被茅草/包著安睡 (渡邊義孝:昭和十年四月二十九日三錐山登攀)

能高山峰/積雪變小/天空/悠閒地/放晴 (近藤正太郎)

在森林裡/看到對面/木瓜山麓/被淡淡的霞彩/籠罩著 (美坂とよひろ)

微暗的樹林中/疑似斷絕/卻繼續/伸延著的/黑黏土小徑 (渡邊義孝:米崙山)

枯葉蛺蝶/在幽暗澗谷的/野薔薇上/息翅,似乎/垂手可抓 (渡邊義孝:溪川)

楊梅/深紅色病葉/散落的/石徑:/我踏過去 (渡邊義孝:溪川)

對面的山峰/冒出雲端:/旺盛的/夏日中/光影漸暗 (渡邊義孝:鯉魚池)

煌煌發亮的/奇萊主山的/襞褶,隨/漸薄漸去的雲/變得紛亂不清 (渡邊義孝:能高峽谷)

在大理石岩壁/底層凹陷的/懸崖上,/摘了幾枝/玉山抱莖籟簫 (渡邊義孝:能高峽谷)

俳句會/要添些野趣/我在下梅雨的/庭園/摘了鳳仙花 (渡邊義孝)

納涼會當夜/城市靜悄悄:/聽見花崗山上/歌曲/迴響 (西村つま子)

東台寺山門/日暮之鐘——/以為已敲畢/響盡……而/迴響又起 (久永哲也)

聽著唱機/把青蔥切碎/秋日/夕暉/靜謐無聲 (崎原しづ子)

米崙山正對面/舉行的/我們的歌會上/傍晚的微風/徐徐 (小野佑三郎)

這些短歌近距離描寫我生長居住逾半世紀的花蓮,有些就近在眼前,甚或就是我每日生活的一部分,讀之更讓我心動:鯉魚池即鯉魚潭,小學起遠足、郊遊必到之處;東台寺即今東淨寺,就在我教書三十年的花崗國中旁;米崙山即美崙山,米崙山的歌會不就等於我們三不五時在美崙山日據時期舊建築松園別館的詩歌聚會?能高山、能高峽谷——這不就是我小學校歌第三句(「北倚能高峰,面臨太平洋」)中,讓幼時的我困惑的能高峰嗎?幫我推敲這些短歌的家父,在讀到美坂とよひろ寫的木瓜山後,油然憶起六十多年前的往事—— 十七、八歲的他,二次大戰期間服務於花蓮港木材株式會社木瓜山作業所,經常深入原始森林內,測量樹寬,目測高二、三十公尺以上,樹齡達千百年的天然生針葉樹。居住在海拔三千多公尺森林中,根本不怕敵機會來空襲,物質雖然缺乏,卻宛如活在世外桃源。木瓜山的美,百年來何嘗變?霞靄依舊,依舊在詩人楊牧一九九五年寫〈仰望〉一詩時,以不曾稍改的「山勢縱橫」,以「偉大的靜止撩撥我悠悠/動盪的心……」。

渡邊義孝夫妻編了三本花蓮的短歌、俳句選,可說是二、三O年代東台灣詩壇的靈魂人物。渡邊義孝生於一八九八年,父母於明治二十九年(

1896) 來台,他則於明治三十九年後長住台灣。明治三十九年至大正三年(1914)間住在基隆,十五、六歲時開始寫作短歌。大正四年後住在台南,更加熱中寫作短歌,將近百首作品訂成一冊,由畫家友人繪封面並題字。二十歲後進入台灣新聞社工作。昭和元年(1926) 至花蓮,任台灣日日新報花蓮港支局記者,創立紫陽花歌會(一開始除他以外別無歌作者參加)。昭和二年四月,歌誌《紫陽花》發刊,如前所述,至昭和十一年已發表短歌三萬,作者逾三百。昭和十三年,調往台東任台灣日日新報台東支局局長。翌年一月,妻子美鳥女因久病呈昏睡狀態,至二月十二日死去(《花蓮港俳句集》是她死後出版的)。昭和十八年四月,調回台北本局工作,次年(1944)元旦出版歌集《八重雲》,收短歌六一二首,大約是其已發表歌作(約兩千首)的三分之一。在昭和十四年十月號台灣時報「東部台灣特輯」中,人在台東的渡邊寫了一篇〈西風之窗〉,回想他行走過的東台灣景緻:太魯閣與木瓜溪之秋,瑞穗溫泉與秀姑巒溪,花蓮海岸,台東新港,知本溫泉,大武太麻里……,文中不時引用古代《萬葉集》或「紫陽花」同仁的短歌。渡邊義孝可說是對詩,對這島嶼懷抱熱情的人。

渡邊於戰後遷居到日本關東群馬縣,我在網路上日本舊書店書目中看到他於昭和二十四年(1949)出版的一本《新しい短歌とその作りかた》(新短歌及其作法),出版者仍是あぢさゐ(紫陽花)社。想來,他戀戀/念念不忘台灣短歌經驗。

●

詩之為物,生活、生命之反映,詠嘆四季,詠嘆人情,古今同一事。《古今和歌集》漢文序談到詠歌之必要時,說:「人之在世,不能無為,思慮易遷,哀樂相變。感生於志,詠形於言。是以逸者其聲樂,怨者其吟悲。可以述懷,可以發憤。……若夫春鶯之囀花中,秋蟬之吟樹上,雖無曲折,各發歌謠。物皆有之,自然之理也。」這些說法和中國古代詩學——譬如鍾嶸《詩品》序中所說「若乃春風春鳥,秋月秋蟬,夏雲暑雨,冬月祁寒,斯四候之感諸詩者也」——相通,也和當今詩人或半世紀前詩人所感所發,別無二致。日據時代來台詩人以日語詠嘆台灣四季,與古代詩人以漢語、以日語詠嘆四季,與今日島上居民以漢語、以原住民語詠嘆清風明月,其有別乎?人間四季,詩歌一事。美妙的是如何在異時異地以異質語言衍異相同的主題。我們翻譯《台灣四季》,如是,也是以異求同,以詩心比詩心。

日語短歌原是 5—7—5—7—7,三十一個音節構成的詩型,我們翻成中文時雖分成五行,但已不考慮其音節數。我與上田哲二合譯這些日據時期台灣短歌的方式大致如下:先由上田在台北據日文原詩初譯成中文(雖是初譯,處處可見上田兄推敲、斟酌詩意之用心),一輯一輯將譯稿和原詩 email 給我,我再和家父一起斟酌、推敲,成第二稿,之後再邀他來花蓮,兩人當面討論有疑或不妥處,如此反覆多次,直至定稿。我發現上田哲二不只與我同年,某種程度上也跟我一樣,同為好奇兒與工作狂,差別是我是無力的工作狂,而他精力充沛。

從日本來台居留二年,在中研院中國文哲所從事博士後研究的他,對台灣以及台灣詩的愛,大概不會輸給這本日據時期短歌選裡的作者吧!

II 海邊詩濤

附錄了四十一首日據時期花蓮日人短歌的《台灣四季:日據時期台灣短歌選》出版後,我與上田哲二又從一九三九年出版、渡邊美鳥女所編《花蓮港俳句集》中,選譯了一O二首日據時期花蓮日人所寫俳句。《花蓮港俳句集》,前面說過,是大正九年(1920)九月在花蓮創刊的俳句雜誌《うしほ》(潮)的同仁詩選,此俳句社前身為「大樹吟社」,約於大正七、八年間成立,聚會多在大樹山(今花崗山),因以為名。選錄一千多首俳句的這本《花蓮港俳句集》,可說是目前為止所知花蓮文學最早的文獻。這些日據時期花蓮日人所寫俳句,在原書中分「大正年代」(自大正八年至十五年,共 289 首)、「昭和年代」(自昭和元年至十三年六月,美鳥女後記中說 580 首,我統計共 747 首)兩部分,依春、夏、秋、冬之序分輯列出。我曾將部分中譯發表於花蓮地方報《更生日報》上。一九四七年創刊,至今逾一甲子的《更生日報》,社址就在舊名大樹山的花崗山下。據島田謹二在《華麗島文學志》中〈「うしほ」と「ゆうかり」〉(「潮」與「尤加利」)一文所說,大樹吟社以當時「鹽水港製糖會社」花蓮港出張所長勝部櫻紅為中心,主要成員包括大樹山附近東台寺住持天田凡仙,《東台灣新報》社長齋藤東柯、記者豐田票瓜,「朝日組」社長古賀山靜(古賀山青),鹽糖社員深野白雉等,由深野白雉任編輯,並請日本內地俳句名家飯田蛇笏評選。花蓮港航路的「撫順丸」事務長大野きゆら、船醫林一杉(本田一杉),「開城丸」機關士山家海扇隨後也加入,從海上聲援《うしほ》俳誌。以「うしほ」(潮)為吟社刊行的俳誌名,自然因為花蓮港(花蓮)面臨太平洋,狂瀾怒濤總咫尺可見,居民生活與海息息相關,吟社之名因此也由「大樹」改稱「うしほ」。

在《花蓮港俳句集》序中,古賀山青提到,參與決定此書編選方針者除渡邊美鳥女與他外,還有武田花涯(本

願寺住持)、江頭梅白(住鳳林)、渡邊秋人(即渡邊義孝)等。他說:「前有浩蕩的太平洋,後有合歡、奇萊、太魯閣大山等萬尺以上群山如巨人聳立。我們視其為心中的家鄉,詠嘆此鄉土之自然人事,集大正、昭和凡二十年間之俳句於此,名之為『花蓮港俳句』。本集之作家概居住於花蓮港,除極少數為花蓮港以外之人,因某些關係而加入『うしほ』社。」相較於昭和十年(1935)始見成立的花蓮漢人傳統詩社「奇萊吟社」,大樹吟社以及《潮》俳誌可謂花蓮最早的文學社團與文學刊物。大正初年台灣俳壇多追隨「新傾向句」風向,《潮》俳誌同仁則承繼了日本中央俳壇高濱虛子一派守「定型律」的傳統俳風,如渡邊美鳥女在《花蓮港俳句集》後記中所說,大正七、八年間澎湃起社後,「播下以寫生為旗幟的正統俳句之種子」,在寫實的基礎上,「以純樸的心,持續描繪珍愛原始山野的原住民,以及田園風景」,從創社開始,即以入選高濱虛子編選的日本內地《ホトトギス》(杜鵑)俳誌為詩社成員努力的目標。大正九年九月發刊的《潮》俳誌第一號,厚僅十六頁。大正十一年(1922)一月出版的增大號,厚四十餘頁,可謂《潮》的極盛期。同年四月,勝部櫻紅離職回東京,夏天時編輯深野白雉也從花蓮港被調遷至馬太鞍的大和工場,失去兩大支柱,大正十二年(1923)八月,在推出以齋藤東柯為首的八頁雜詠小冊子(第三十號)後休刊了。昭和二年(1927)十二月出版復刊第一集,由古賀山青評選、渡邊美鳥女編輯,至昭和三年(1928)十二月第十三集後又暫停。昭和八年(1933)十二月又續刊,至昭和十二年(1937)十一月的第五卷第三集止。

島田謹二文中最有趣的是抄錄了一段本田一杉的回憶文章〈等待《ホトトギス》的人們〉,生動地呈現了大樹吟社成員們在花蓮南濱,焦急等候基隆來的定期輪船載來最新一期《ホトトギス》俳誌的情形。當時的花蓮尚未「築港」,仍無碼頭。大阪商船株式會社的「撫順丸」在沒有棧橋和防波堤的南濱岸邊下錨停泊,船客或乘坐舢舨,或涉水步行,或由原住民背負上岸,衣裳每被飛濺的水花打濕。船公司和運送店的白衣人員從海邊小屋走出,散立水邊。熙攘的人群中,有兩名男子頭戴安全帽站在岸邊,頻頻以旗語打信號與船上人員交談。這兩人是深野白雉與連續幾期落選的古賀山靜。他們迫不及待想知道究竟誰的作品被選入五月號的《ホトトギス》:「五月號的《ホトトギス》到了沒?」「已經來了。」「入選的有誰?」「海扇、東柯各一首。」「剩下的?……」「有你的一首。」在岸上打旗語的深野白雉,聞此訊,樂得即刻猛揮旗起舞。「再來,快一點。」「一杉、花涯等人都落選。」「山靜的俳句呢?」「稍候……唉呀……山靜入選了。」「是『募集句』這一欄嗎?」「是『雜詠』,靠近卷首第七位……有四首入選。」在確認自己作品入選之後,先前灰心地坐在岸邊抽煙的古賀山靜高聲歡呼,將安全帽拋向空中,顧不得帽子會滾落原住民婦女群中,逕自手舞足蹈起來,海濱的浪花嘩啦啦地拍擊岸邊濺起飛沫。而後他跳到堆放著貨物的舢舨上,好像怕誤讀旗語的訊息,非得趕到輪船上親眼看到《ホトトギス》才安心。「山靜君萬歲!」舢舨中、船上、陸地上響起歡呼聲。「うしほ萬歲!大樹吟社萬歲!」相隔九十年,大樹吟社成員們對詩的熱情,栩栩如生,如在眼前。

我們譯的《台灣四季:日據時期台灣短歌選》出版後,隔海引起歷史人類學博士,日本湘北短期大學野口周一教授的注意。生長於群馬縣的他透過親戚,尋訪到住在群馬縣的渡邊義孝後人,陸續寫了幾篇長文,探討「歌人渡邊義孝的生涯與作品」。二O一一年三月他來到花蓮,在我和上田哲二陪伴下走訪了相關地點,企圖追察當年生活在這裡的日本短歌、俳句作者們的蹤跡。

渡邊義孝與大他十一歲的美鳥女可謂「姊弟戀」。據野口周一文中所言以及渡邊義孝昭和十五年(1940)在台東編輯、出版的美鳥女遺作《みどり句集》中的「故人小傳」,美鳥女明治二十

年(1887)出生於長崎,十四歲(1901)入東京女子師範大學,二十歲(1907)與青柳三郎結婚、來台,住台北。二十二歲(1909)任職小學校時,脊椎骨疽發病,療養兩年,成為不治之病。二十五歲(大正元年,1912)以後七年間,數度回東京,與多位女作家交遊,厭惡文壇醜狀,決意回台,為半身不遂之痼疾苦惱,乞援於宗教。三十二歲(1909)因投稿小說,認識任職於《台灣新聞》社、時年二十一的渡邊義孝,視其為「年輕的救世主」,渡邊義孝也視她為「思想上的指導者」而敬愛之。大正十年(1921),三十四歲的美鳥女與青柳三郎離婚,和渡邊義孝同居,在台中霧峰經營香蕉園。翌年(1922)兩人一起在台北經營、編輯《婦人與家庭》雜誌,同一年,渡邊義孝與父為子爵、夫為台灣總督府高官的岩滿千惠(1896-1936)戀愛、私奔,當時某報以全版刊出「某高官夫人與年輕詩人戀愛繪卷」,半年後,在美鳥女允許下回到其身邊。《婦人與家庭》在大正十三年停刊。大正十五年(1926)九月,渡邊義孝重新出發,任《台灣日日新報》新成立的花蓮港支局記者,美鳥女與其一同遷居花蓮港,在古賀山青牽引下入俳句寫作之門,又師事齋藤東柯、飯田蛇笏等名家,専心於《潮》俳誌復刊編輯的工作,渡邊義孝則籌組短歌社團,於十二月成立「紫陽花歌會」。美鳥女在花蓮港前後十二年多,昭和十三年(1938)十月,渡邊義孝調任《台灣日日新報》台東支局局長,昭和十四年(1939)一月十七日,久病的美鳥女依依不捨地離開花蓮,前往台東,二月十二日,以五十二歲之齡死去,法號「春光院釋尼妙麗大姊」。她編輯的《花蓮港俳句集》在昭和十五年三月由古賀山青在花蓮出版發行。

為了幫助自己或讀者體會這些日據時期花蓮日人俳句的時代感、時間感,我依創作年代序重新排列我們譯出的「花蓮港俳句」,一O二首如下:

1)惜春,以春意事母,我迎娶嬌妻——古賀山青(

(2)寒風,佛壇燈亮了,紙拉門——大野きゆう

☆木枯や仏壇灯るおん障子(1920)

(3)〈船上遙望花蓮一首〉

大南風中,遙見我家椰子樹綠葉騷動——勝部櫻紅

☆大南風わが家の椰子葉騒ぎ見ゆ(1921)

(4)春寒,遠看人小,收割後的甘蔗園遼闊——勝部櫻紅

☆春寒や人小さく蔗園刈り展ぐ(1921)

(5)〈花崗山棒球爭霸戰一首〉

(6)摘著水芹,肩膀上陽光溫暖——橋口白汀

☆芹摘むや肩に覺ゆる日の温み(1921)

(7)春日將盡,森林中看到一片花海——古賀山青

☆春暮るゝ花を見出でぬ森の中(1921)

(8)在臥室柱上,與燈爭輝的月亮——古賀山青

☆閨の灯に月あらそへる柱かな(1921)

(9)春潮浸其腳,竹筏夫,向前划——大野きゆう

☆春潮や足浸り漕ぐ竹筏夫(てつばいふ)(1921)

(10)野草開花滿地,沙上紫色濃——大野きゆう

☆這ひ草の紫笑いて砂に濃き(1921)

(11)山莊裡,煙靄再次瀰漫的山茶花——大野きゆう

☆山荘のまた靄となる椿かな(1921)

(12)被連綿的秋雨淋濕,水牛在搖尾巴——山家海扇

☆秋霖(しゅうりん)にぬれて水牛尾をふれり(1921)

(13)走出機械室,仰頭,一片銀河——山家海扇

☆機關室を出て來て銀河見上げたり(1921)

(14)假寐的孩童,額上白白的天花粉——田中忠女

☆うたたねの白い額や天瓜粉(1921)

(15)白茅草輕快地後仰,蝴蝶停於其上——豐田票瓜

☆萱の葉のスイと反れ居り蝶とまる(1921)

(16)新樹,被月光浸濕,閃閃顫動——豐田票瓜

☆月に濡れて光り顫へる新樹かな(1921)

(17)微熱的石橋上,站著休息納涼——武田花涯

☆石橋の淡きほてりに凉み立つ(1921)

(18)梅雨中的港口,一下輪船即見倉庫——山本孕江

☆汽船降りて直ぐに倉庫や梅雨港(1921)

(19)梅雨的海上,纏著藻草的船纜鬆弛垂下——齋藤東柯

☆梅雨海や纜たるむ藻をかけて(1921)

(20)敏捷輕快,登上竹梯子,為了摘椰子——齋藤東柯

☆椰子採るやひよ\/と乗る竹梯子(1921)

(21)〈台灣女孩以雪白的玉蘭花為簪,香氣馥郁〉

少女在編草帽,一朵玉蘭花插在髪上——齋藤東柯

☆帽編むや花玉蘭を髪かざし(1921)

(22)春飯,紅燭漸殘,日子亦是——齋藤東柯

☆春飯や紅臘潰ゆ日もすがら(1921)

原註:春飯是台灣人過舊曆年時,以碗盛裝祭神的飯。

(23)來往行人漸稀:夜市上,青橘子——深野白雉

☆人通り減りて夜市の青蜜柑(1921)

(24)

〈勝部櫻紅氏離去,繼任者尚未到來一首〉草深,空蕩,暮春的大邸宅——深野白雉

☆草深し空けて暮春の大館(1922)

(25)死貓被吊在樹林裡,冬雨其濛——中村五求

☆木立中死貓吊られて時雨けり(1922)

原註:台灣人有「貓死吊樹頭」之習。

(26)摘繡球蔥花,居然留下一個大洞——平田逆螢

☆花葱とつて大きな穴を殘しけり(1922)

(27)島民,在土階上放著賞月的椅子——古賀山青

☆島人や土階の上に月見椅子(1922)

(28)晚霞映天,忙完廚事——潑灑水……——山家和香女

☆夕燒や厨仕舞の水を打つ(1922)

(29)白百合花瓣,蠟一般將燈光反射回——豐田票瓜

☆白百合の辨蠟に似て灯をはぢく(1922)

(30)黎明,桃花滿地,土色深黑——大野先人

☆黎明や桃散り敷ける土黑し(1922)

(31)月升悄悄,蕃社正熟睡——江頭梅白

☆月ひそと登りて眠る蕃社かな(1922)

(32)瓠瓜花妝點,盼得不至於出醜的肌膚——齋藤東柯

☆夕顏や羞なき肌につくろへる(1922)

(33)秋櫻啊,不久就會有明月皎照的天空——齋藤東柯

☆こすもすややがて月ある空明り(1922)

(34)冬夜,關帝廟巡邏頻頻——中村五求

☆冬の夜や関帝廟の警羅亟(1922)

(35)羗仔的叫聲,在冬夜山谷中迴盪——宮本瓦全城

☆羗仔(きわ)啼くや冬夜の谷に谺して(1922)

譯註:羗仔,即山羌,似鹿而小,是台灣最小的鹿科動物,雄山羌頭有短角。

(36)夕暮中蜘蛛節節上爬,椰子似乎熟了——齋藤東柯

☆夕蜘蛛の高き行ひ椰子熟るゝ(1923)

(37)泥塊上,蛛網間的露珠明亮——吉田生紅

☆蜘蛛の巣の露明るさや土の塊(1923)

(38)大雨,抹消群山,直達野茱萸——豐田票瓜

☆山消して野茱萸に至る大雨かな(1923)

(39)小麻雀,還沒注意到停在這裡的我——古賀山青

☆雀の子佇む我をまだ知らず(1923)

(40)大風,惜字塔裡餘燼復燃——三浦素山

☆惜字塔に餘燼燃え立つ野分かな(1923)

原註:惜字塔,中國人尊敬文字,將文件聚集而焚燒的地方,台灣各地可見。

(41)雲影移到川上:蓼花——江頭梅白

☆雲影の川に移るや蓼の花(1923)

(42)值水車班,灌木叢間月亮隱隱可見——江頭梅白

☆月少し藪に現はれ水車番(1923)

(43)苦楝花散落,水缸上斗笠為蓋——江頭梅白

☆樗(あふち)散るや水甕假りに笠の蓋(1924)

(44)春日山路,向我打招呼的一位原住民婦女——古賀山青

☆挨拶や春の山路の一蕃婦(1924)

(45)風湧黍穗間,月光如流的夜——江頭梅白

☆黍の穗に生るゝ風の月夜かな(1926)

(46)耕地上的陽光,冷冷地消匿——江頭梅白

☆冷やかに日射し失せたる耕土かな(1926)

(47)漢人老街月朦朧,日本笛聲響——江頭梅白

☆支那町に日本笛聞く朧かな(1926)

(48)冬夜,遠遠地消逝,小火車的燈——中川鬼一

☆冬の夜やトロの灯遠く走り去り(1926)

(49)秋耕,在舊蕃社的遺跡上——吉田百葉

☆秋耕や古き蕃社のありし跡(1927)

(50)除夕夜,兄風箏弟風箏,疊在一起——齋藤東柯

☆歳の夜や兄凧弟凧うちかさね(1927)

(51)〈阿美族人舞蹈四首〉

跳舞前的擊鼓聲,開始響起了——渡邊美鳥女

☆打ちいだす踊の前の打鼓(ばーこ)かな(1927)

原註:阿美族人將二三尺長之木材,刳成如木魚般發聲之器,作為部落通報之用。

(52)圍成一個圓圈跳舞,黃昏的羽毛頭盔——渡邊美鳥女

☆宵闇や踊る人輪の羽根兜(1927)

(53)風吹椰子樹,盛裝的舞者正前往舞場——渡邊美鳥女

☆踊り場へ行く盛装や椰子の風(1928)

(54)鈴鐺聲響,月眉山下有人在跳舞——渡邊美鳥女

☆鈴の音や月眉山下に踊るもの(1928)

(55)〈阿美族人舞蹈〉

戴著羽毛頭盔,彎腰鑽過芭蕉葉——上岡里公

☆羽根兜かむつてくゞる芭蕉かな(1928)

(56)〈阿美族人舞蹈〉

與頭目並肩觀看大夥兒跳舞——前田比吕登

☆頭目と並んで見たる踊かな(1928)

(57)

〈中 華民國人的送葬行列〉裸體的男子,雙手擎舉著青天白日旗——渡邊美鳥女

☆裸男か捧ぐ青天白日旗(1928)

(58)

〈車行臨海道路〉羊腸臨絕壁,一灘春色——渡邊美鳥女

☆羊腸の絶壁みちや灘の春(1928)

(59)

〈太魯閣峽谷〉無力振翅,墜落峽間的一隻蝴蝶——渡邊秋人

☆翅を搏たず峽間に墜つる蝶一つ(1928)

(60)蓑衣掛在田埂樹上,一陣雨下——古田八束穗

☆うち懸けし畦木の蓑や一と時雨(1928)

(61)秋耕,跟著大人出力的一個小孩——齋藤東柯

☆秋耕や從いていそしむ一童子(1928)

(62)美麗的朝鮮草,神不在的陰曆十月——齋藤東柯

☆美しき高麗芝や神の留守(1928)

譯註:陰曆十月稱做「神無月」,據說此月,所有神社的八百萬神靈應大國主(出雲國主神)之命聚集

於島根縣出雲市的出雲大社。所有神社的神靈都在出差中。

(63)黃鶯鳴叫的榕樹後,大海開展——武田花涯

☆鶯の啼ける榕樹に海展く(1928)

(64)北風強烈,好不容易走到蕃社的草叢——武田花涯

☆強北風(つよきた)や蕃社の藪へたどりつき(1928)

(65)寒風,摟在懷裡的病雞乖乖靜靜——古賀山青

☆木枯やいだく病鶏おとなしく(1928)

(66)用麵包樹葉子盛放祭品,賞月節——深堀迷子

☆パンの葉に供物を盛りぬ月まつり(1928)

(67)〈訪問美鳥女士時所作〉

以光接待,主人點走馬燈,遠迎客人——河內秋女

☆もてなしに灯を入れ給ふ走馬燈(1929)

(68)

〈阿美族人舞蹈〉舞罷,在樹下脫下的羽毛頭盔——上岡里公

☆踴り終へ樹下に脱ぎたる羽根兜(1929)

(69)抱著小貓開汽車,車動貓也動——古賀萩女

☆猫の子を抱いて自動車走らする(1930)

(70)秋耕,小牛搖著脖子上的鈴鐺——中川鬼一

☆秋耕や仔牛が鳴らす首の鈴(1930)

(71)

〈東柯夫人登美驟逝,主人守夜中得空來訪,彼此落淚〉漆黑的夜晚遇雨,把傘奉借給客人——渡邉美鳥女

☆ぬば玉の小夜時雨傘貸し申す(1930)

(72)問我「這個字如何」的妻子,啊松之內——齋藤東柯

☆文字一つ問へりし妻や松の内(1932)

(73)把稻穀散曬滿地,神不在的陰曆十月——神野未生怨

☆一面に籾干しひろげ神の留守(1932)

(74)說著快下雨了,急忙趕著牛的原住民婦女——松尾静花

☆時雨るゝと牛走らする蕃婦かな(1932)

(75)彼岸會:聽見你敲的鐘聲——渡邉美鳥女

☆彼岸會の君が打つ鐘聞え來る(1933)

譯註:彼岸會,日本佛教用語,以春分與秋分之日為準,前後各加三日,計七日間所舉行之法會。彼岸為

涅槃界,即指從迷惑之此岸到覺悟之彼岸。

(76)傾斜的河燈,隨波浪閃耀晃動——勝部櫻紅

☆流灯の傾き照らす浪頭(なみがしら)(1933)

譯註:盂蘭盆節(七月半)晚上,有放河燈之習。

(77)盆燈籠和句碑都亮了,讓人歡喜——河內秋女

☆盆燈籠句碑にもともり嬉しかり(1933)

譯註:盆燈籠,盂蘭盆節時用的燈飾;句碑,刻有俳句之石碑。

(78)在臘月的子夜靜寂中,出生的嬰兒——武田花涯

☆極月(ごくげつ)の真夜の静けさ生まるゝ児(1934)

(79)〈自車窗遠望木瓜山〉

元旦的天空,纜車的姿容依稀可見——江頭梅白

☆初空やケーブルカーの少し見ゆ(1935)

(80)春天,飼養山羊,病弱的我,還在用被爐——中島田夫

☆山羊飼ふて病弱の身に春こたつ(1935)

(81)乾涸的河岸上,機槍吐出火——松尾靜花

☆川涸るゝ岸に機関銃火を吐けり(1935)

(82)說著快下雨了,仰頭看見山上的芭蕉——松尾静花

☆時雨るゝと見上ぐる山の芭蕉かな(1935)

(83)水積聚在麵包樹葉子上,蟄伏過冬——松尾靜花

☆パンの葉に溜りし水や冬ごもり(1935)

☆大濤のひゞく師走の巷かな(1935)

(85)

〈為當驅逐艦長的家弟出港送行〉冬天的風箏:啊雖是童顏,他當艦長——船田松葉女

☆冬凧や童顔にして艦の長(1935)

(86)椰子樹葉後面,廣東煙火升空——船田松葉女

☆椰子の葉に広東花火見えそめぬ(1936)

(87)小米祭,吹笛的是一位原住民美男子——神野真津女

☆粟まつり美男の蕃夫笛の役(1936)

(88)燦爛地,泊船的燈亮起,在北風中——神野真津女

☆煌らかに泊船灯す北風の中(1936)

(89)雪光閃耀的遠山皺褶裡,鐵杉黝黑——渡邊秋人

☆雪光る遠嶺の襞に栂黝し(1936)

(90)焚風裡關著門,玩具店——小田野靜江

☆から風にとざしてゐるや玩具店(1936)

(91)

〈聽英國先帝大葬實況廣播後三首〉地球凍結,大僧正在祈禱——渡邉美鳥女

☆地球(つち)凍てて大僧の祈りいま(1936)

(92)我也在默禱,火盆旁邊——渡邉美鳥女

☆黙禱をわれも捧ぐる火鉢かな(1936)

(93)九霄雲外響起的名鐘,凍結了——渡邉美鳥女

☆名鐘は凍てしみ空のかなたより(1936)

(94)不用麻煩生病的妻子,除夕這一天——古賀山青

☆病妻を煩すまじ大晦日(1937)

(95)獨木舟裡也有小蝌蚪在成長——小川耕圃

☆くり舟の中にも蝌蚪の育ちをり(1937)

(96)

〈昭和十二年六月十六日恭迎東久邇宮殿下乘飛機到花蓮港遊五首〉選三梅雨的山上飛機轟鳴,流淚不已——渡邉美鳥女

☆梅雨山に飛機とゞろけば涙しぬ(1937)

(97)絲瓜花,黃艷光燦,飛機愈來愈近——渡邉美鳥女

☆花絲瓜(はなへちま)黄のはなやかに飛機近き(1937)

(98)且借夏窗明亮眼,倚我不如意身——渡邉美鳥女

☆まゝならぬ身を夏窓に倚らせける(1937)

(99)〈追悼古賀萩女士二首〉選一

置放悲傷話筒的,梅雨的窗邊——渡邉美鳥女

☆悲しみの受話機を置きて梅雨の窓(1937)

(100)燒山後灰塵飄降下來,雲雀高飛——上岡里公

☆山を燒くほこり降り來ぬ揚雲雀(1937)

(101)

〈昭和十二年十月二十七日支那事變中佔領大場鎮一角消息傳到時,花蓮港神社正舉行宵宮祭〉小燈籠為秋夜的山頭插上簪釵——渡邊美鳥女

☆小提灯秋夜の山を簪したり(1938)

譯註:每年秋天於神社會舉行為期兩天的獻燈祭典,第一天稱「宵宮祭」。

(102)冬雨裡,擦著櫥窗的藍色男子——小田野青穂

☆冬雨の飾窓拭く青き男(1938)

我反覆閱讀這些俳句,彷彿覺得這些詩人不是我未曾謀面的陌生作者,而是音容俱在,舉手投足,歷歷在目的詩友或親友。這些俳句中出現的景物,許多是從小到大我不斷與之擦身而過的。透過我自己幾十年來習於搜尋、瀏覽日據時期花蓮舊照片的目光,以及半世紀多來活動於小城花蓮,特別是花崗山一帶的「現場感」,我可以感覺他們真的是住在更生日報附近那些日本房子裡。曾與我和鍾淑敏同辦公室的前花崗國中老師孫世嘉,她家在更生日報社前,有著大庭院、防空洞的大宅,是曾任鐵路局花蓮管理處長的他父親的宿舍。一九九六年,為我的詩〈花蓮港街.一九三九〉攝製影像時,還特別進去取景。一九二一年,勝部櫻紅乘船海上,遠望花蓮港自宅,「大南風中,遙見我家椰子樹綠葉騷動」(見上列拙譯第 3 首),南國夏日風情躍然紙上;一九二二年,他退休回東京,和他同製糖會社、同吟社的深野白雉,看到勝部櫻紅「草深,空蕩,暮春的大邸宅」,幽幽地在等候新的主人(拙譯第 24 首)。「誰非過客?花是主人。」我一直覺得梅野清太、勝部櫻紅、齋藤東柯這些人,上個世紀前葉一定就住在孫世嘉家那樣的房子裡。而神野未生怨一九三五年說的「啊,濤聲-的臘月的街巷」(拙譯第 85 首),依然是走在今日更生日報附近海濱街、北濱街、五權街、復興街……聞著海味的我們深深感覺到的。一九三三年六月,台北《あらたま》歌誌主編濱口正雄,來花蓮訪老友渡邊義孝,他與渡邊夫婦一起喝啤酒、談詩,看著他們用劣質的長條紙寫詩,互相朗吟,樂而不疲的屋子,說不定就在花崗山下。

這些俳句描述日據時期花蓮日人的日常生活與內心世界,他們見到的台灣本省/外省人生活習俗,色澤鮮明的原住民禮俗歌舞,為花蓮的風土人情、山海田園之美定音定影,為在野性、大氣、險峻的山海間,頻仍的地震與颱風間,悠閒、自在、真率的生命氛圍定味定位。日據時期從新竹移居花蓮的漢詩作者駱香林,在這些日人離開花蓮後的一九四九年,提筆訂下「花蓮八景」,和詩友們反覆詠嘆——太魯閣,花崗山,花蓮港,鯉魚潭,能高山,瑞穗溫泉,秀姑巒溪……。但日據時期來到花蓮的俳句以及短歌作者,早在他們的作品裡,以一張張寄給時間的詩的明信片,為花蓮的八景、八十景、八百景……蓋下郵戳。

我彷彿看連續劇般,察覺俳句與俳句間、詩人與詩人間,幽微的人情、故事、關聯、互動。出生於一八八七年,本名古賀朝一郎的古賀山青,是日據時期花蓮重要的企業家。他三十八歲(1919)寫的俳句,「惜春,以春意事母,我迎娶嬌妻」(拙譯第 1 首),告訴我們他新婚了。一九三O年,我們看到他詩中的嬌妻古賀萩女「抱著小貓開汽車,車動貓也動」(拙譯第 69 首)。三O年代的花蓮,抱著寵物,開私家車的貴婦似乎是令人羨慕的。一九三七年,當古賀山青說「不用麻煩生病的妻子,除夕這一天」(拙譯第 94 首)時,我們驚訝地發現,原來這樣的貴婦,一如大多數貴或不貴的婦女,也要做家事,即使身體不適。更令我們驚訝的是,古賀萩女在這一年一病不起。她的詩友渡邉美鳥女,失神於「置放悲傷話筒的,梅雨的窗邊」(拙譯第 99 首),追念她。這四首俳句連在一起,真是靜靜的,悲傷的,生命的四格漫畫。

齋藤東柯在花蓮住了二十年,俳風素淡而富深情。島田謹二、飯田蛇笏等高士都對他多所讚美。一九二一年,他看到台灣女孩以玉蘭花為簪,寫了一首「少女在編草帽,一朵玉蘭花插在髪上」(拙譯第 21 首):被玉蘭花香收編了美髮的少女,正以同樣生之芬芳編藺草為美帽;而看到台灣人在春節時以碗盛飯祭神,他寫了一首「春飯,紅燭漸殘,日子亦是」(拙譯第22首),嘆時光之緩緩消逝。一九三O年,東柯的妻子登美驟逝,守夜的東柯得空至渡邊家,美鳥女與之相對垂淚,「漆黑的夜晚遇雨,把傘奉借給客人」(拙譯第 71 首)。這一年,東柯告別花蓮回日本,十一月因胃癌住入京都帝大病院。一九三二年元旦過節期間(「松之內」),他寫了一首「問我『這個字如何』的妻子,啊松之內」(拙譯第 72 首),我乍看以為他再婚,細想應是思亡妻之作。這是何等節制的深情啊,顧左右而言他。六月他過世,遺稿《東柯句集》於翌年十二月付梓,飯田蛇笏作序。

島田謹二說渡邊美鳥女恐怕是「台灣產生的最大的閨秀俳人」。我直覺如此。她與渡邊義孝相互競技。渡邊義孝一九二八年寫太魯閣峽谷的「無力振翅,墜落峽間的一隻蝴蝶」〈拙譯第 59 首〉,讓人驚嘆。而讀美鳥女同年寫臨海道路(今蘇花公路)的「羊腸臨絕壁,一灘春色」(拙譯第 58 首),以及一九三八年寫花蓮港神社(今花蓮忠烈祠)的「小燈籠為秋夜的山頭插上簪釵」(拙譯第 101 首),寥寥幾刀,形象精準鮮明確立,令我自嘆弗如。長年罹病,痼疾讓她苦惱,也讓她心細。河內秋女一九二九年訪美鳥女,寫了「以光接待,主人點走馬燈,遠迎客人」(拙譯第 67 首),不良於行的她,不能以身體貼近客人,至門口親迎,只好以走馬燈代己,遠遠地以光接待。這是何等「體貼」的主人與客人啊,以詩心相體會。一九三七年六月,日本東久邇宮稔彥王來台視察,這在當時是一大盛事,十六日座機飛到花蓮,不能擠在現場歡迎的美鳥女,只能在家聽飛機聲,想像,目迎:「絲瓜花,黃艷光燦,飛機愈來愈近」(拙譯第 97 首);「且借夏窗明亮眼,倚我不如意身」(拙譯第 98 首)——倚靠夏窗,讓目光跳脫不如意的身軀,抵達夢之所在。以「起不了」的不遂之身,遂其寫作、編書之心志,為我們留下這麼多動人的詩句。對這樣的女子,我只能說:了不起!

●

海岸七疊。這動人的東台灣海岸蘊含著多少疊或軟或硬,或白或藍的海的面紙、手紙啊。多少詩句,言葉,隨一張張波浪的面紙、手紙抽出,又秘密地,環保地,回收、新翻為下一輪的面紙、手紙,愛的書信,以漢語,以日語,以葡萄牙語,以西班牙語,以沒有文字、眾聲喧嘩的種種原住民語……。二OO九年二月,我走過花崗山下雨後的東淨寺,聽到四分之三世紀前迴盪於神野未生怨詩裡的同樣的濤聲。うしほ。Ushio。潮。詩的浪濤。我寫了一首〈海濱濤聲〉,記錄我聽到的詩濤,記錄我們「心中的家鄉」:

春日,大街,海風

「大濤のひゞく師走の巷かな」

七十年前出版的《花蓮港俳句集》裡

你這麼說。濤聲從你書寫此詩的

昭和十年一直迴盪到現在,並且

將之翻轉成我聽得懂的中文:

「啊,濤聲迴盪的臘月的街巷」

我走在春日街上,海風習習

「神野未生怨

」是

你的筆名或

本名?中國人編的花蓮

縣誌裡

沒有你的名字,大公無私的搜尋

引擎

張網撈你,從時間之海浮現的唯

一片空白。這缺憾無人抱怨,自然

神也未生怨。濤聲迴盪的春日

我走在市場邊銀行前的街上

這街在你的時代叫春日通,通向

我出生的入船通,通向襁褓中

外曾祖母抱著我看海的戰後的海濱街

父親帶我去他上班的木瓜山林場(啊

在你那時叫花蓮港木材株式會社)

辦公室,就在這條被稱做大街的

春日通,你也許就在附近工作

春之日,大街,海風

也許在如今變成銀行的東台灣新報社

也許在市場所在的花蓮港廳,也許

在我後來任教三十年,花崗山下

那所花蓮港尋常高等小學校

你的前輩橋口白汀在山上看完

野球賽後,為高懸的薄月,搖曳的

銀合歡寫了一首俳句,冬雨裡

藍色男子在兩條街外擦著櫥窗

海的味道隨風翻過山頭又過街

在你為迴盪的濤聲發出喟嘆的

兩個多月前,渡邊美鳥女女士在

不遠處米侖山神社宵宮祭中看到

小燈籠為秋夜的山頭插上簪釵

她也許也認識秋日夕暉中聽著

唱機把青蔥切碎的寫短歌的

崎原しづ子女士,她們說不定

一起聽過花崗山上東台寺山門

日暮之鐘——以為已敲畢響盡……

而迴響又起,夾著週而復始的濤聲

我走過東淨寺,雨後,街道乾淨閃耀

如一再被書寫,變奏的我們的詩句

我們一直等著不嫌山路海路之遙

而來的訪者。來涉溪(枯葉蛺蝶

在幽暗澗谷的野薔薇上息翅,似乎

垂手可抓),漫吟,狂歌,整夜

舞踊不停的原住民如今腳步零亂

依然跳著。午後光耀,你看見穿過

翻滾的波浪,他們拿著拉網出現了

風,翻動春日的海如一頁頁歌本

我們在米崙山正對面舉行歌會

舉行詩歌節,在松樹盤錯的松園

以不遠的海為名,傍晚的微風徐徐

偉大的海給我們一台榨汁機,以迴盪

的海波,松濤,以螺旋狀的記憶

幫我們把夢的廢鐵,生之硬塊搖晃成

以風傳送,以舌以頰以耳共舐之果汁

地震讓大街上的搖搖冰搖得更春天

那些強悍而拒絕融化的,我們將它

撫摸成詩,成五顏六色的糖果,卵石

在載你們還鄉的船離去後的入船通

我未來的姑丈,在木材株式會社

改成的東部防守司令部他辦公室裡

拿出一個罐子,把一粒粒健素糖

啊春天,合法而健康地淫蕩

依序倒在我姑姑,叔叔和我手中

越軌,雜合的滋味。因海風的鹹

而益發甜。車行臨海道路,羊腸絕壁

一灘春色,國家公園候補地終於從

備取進為正取,在太魯閣一隻蝴蝶

因美,墜落峽間,無心或無力振翅

春日,大街,海風

0

語言者,透過既定之象徵、符號、聲音或姿勢系統,用以傳遞情感、思想……之物。中文,英文,台灣的閩南、客家語等方言……是語言;音樂、繪畫、數學……也是語言。相對於作曲家、畫家……,「文字」是我用以創作的語言;相對於以其他種「文字」創作的作者,我用中文寫作。

我也把其他種文字的作品翻譯成中文。對我而言,翻譯是閱讀與創作兩者的同等物或替換。我並不是很積極的閱讀者,為了要翻譯,逼使我必須稍微廣泛或專注地閱讀一些東西。我也不是很積極的創作者,翻譯別人的東西給了我一些補償與刺激——在翻譯時,你錯以為那是自己的作品,覺得自己又在創作;在翻譯的過程或翻譯完成後,你無可避免地因對別人作品較專注地接近,獲得一些創作上的啟發或動力。

我有時覺得創作也是一種翻譯:寫作時,你自覺或不自覺地把你閱讀、翻譯、碰觸其他種語言(英文、日文……或者音樂、繪畫……)的經驗,融入或翻轉進你的作品。創作的我,因此經常在不同語言間旅行。

1

我出生於二次大戰後的台灣,在台灣東部的小城花蓮長大。我

的父母親生長於日本統治時期(1895-1945)的台灣,所以幼年、少年時候的我,在學校說中文(北京話),在家裡與家人說台灣話(閩南語),而父母親間卻多用日語交談。我的母親是客家人,所以我又可以常常聽到她和住在附近的親戚用客家話交談。我從台北讀大學回來後,就在我的家鄉擔任中學英文老師,每班四十個學生裡,約有兩、三個原住民——多是阿美族和泰雅族,在學校他們也跟其他學生一樣說中文。在台北讀師範大學英語系時,我透過原文或翻譯,開始閱讀許多外國詩人的詩作,包括葉慈、艾略特、里爾克、波特萊爾、藍波……以及某些日本俳句詩人。大學畢業後我和我太太張芬齡一起翻譯了許多外國詩人的詩作,例如拉金、休斯、普拉絲、奚尼、沙克絲、瓦烈赫、聶魯達、帕斯、辛波絲卡——他們都影響了我。其中,聶魯達的影響似乎更明顯,因為我們至少譯了三冊他的詩集或詩選。

我對拉丁美洲文學產生興趣,是因為大學時選了西班牙語為第二外語,當時雖學得不怎麼樣,但覺得西班牙語唸起來甚為好聽,所以很想找西班牙語詩來唸。買了一些西英對照的拉丁美洲詩選,理解起來似乎也不算太難。1978-79

年間,我著手編譯一本《拉丁美洲現代詩選》,至一九八O年代前半已完成,但一直到 1989 年才出版,收二十九位詩人近兩百首詩作,厚六百餘頁。從高中以來我即喜歡聽音樂,作曲家如巴爾托克、德布西,很早就影響啟發了我。後來,魏本,楊納傑克,梅湘,貝里歐……也成為我的最愛。上了大學後,從畫冊裡我接觸到了許多立體主義、超現實主義、表現主義、抽象表現主義等畫家的畫作(譬如畢卡索、布拉克、達利、馬格利特、恩索爾、柯科西卡),他們也影響了我的美學經驗。大學時圖書館管理員送我一本過期的《芝加哥評論》—— 一九六七年九月出版的「圖象詩專號」——讓我印象深刻,對我後來創作圖象詩或許有些影響。

2

這幾十年來台灣人民所使用的中文,應該頗有別於中國大陸人民所使用者。這樣的差別固然顯現在語彙、腔調、發音、字形上,也顯現在語言的「氣質」上。我覺得在台灣的中文,有一種有別於中國大陸的活力:一方面,相對於極力除舊破舊,鬧「文化大革命」,推行簡體字的中國大陸,戰後在國民黨統治下的台灣,卻極力提倡「中華文化復興運動」,繼續使用繁體字,把中國古典文學和歷史列為各類考試科目——這樣的結果是,在台灣的人民或寫作者有可能比中國大陸的人民或寫作者對「中文之美」有更細膩的體會;另一方面,島嶼台灣較中國大陸開放、自由的生活情境,使得台灣人民的中文得以自然、自由地吸納島上不同的語言元素(特別是台語、日語、英語)和生活資料,形成一種更具彈性、活力,更雜揉、豐富的語言。

中文由於其象形字、單音字、一音多字(中文有很多同音字)、一字多義、諧音等特性,有許多其他語言中沒有的趣味。而使用繁體字書寫的中文詩,轉成簡體字後,某些趣味也許就流失掉了。所以,我感覺,在台灣的我書寫的中文或中文詩,絕對具有一種其他語言,或其他地方的中文使用者所無的趣味。從過去幾十年台灣現代詩的成績來看,中文在此地的確不斷翻轉出新的感性,趣味和生命。

我有一首〈孤獨昆蟲學家的早餐桌巾〉,集合了電腦裡所有以「虫」字為偏旁的中國字,這張筆劃繁多、眾蟲群聚的方塊字桌巾,如果用簡體字列印出,恐怕會走樣或走味(譬如繁體字「蝟」,簡體字寫成「猬」——由「虫」變成「犭」(犬);而繁體字「蠱」、「蠶」,到了簡體字變成「蛊」、「蚕」——少了好幾隻「虫」):

虭虮虯虰虱虳虴虷虹虺虻虼蚅蚆蚇蚊

蚋蚌蚍蚎蚐蚑蚓蚔蚕蚖蚗蚘蚙蚚蚜蚝

蚞蚡蚢蚣蚤蚥蚧蚨蚩蚪蚯蚰蚱蚳蚴蚵

蚶蚷蚸蚹蚺蚻蚼蚽蚾蚿蛀蛁蛂蛃蛄蛅

蛆蛇蛈蛉蛋蛌蛐蛑蛓蛔蛖蛗蛘蛙蛚蛛

蛜蛝蛞蛟蛢蛣蛤蛦蛨蛩蛪蛫蛬蛭蛵蛶

蛷蛸蛹蛺蛻蛾蜀蜁蜂蜃蜄蜅蜆蜇蜈蜉

蜊蜋蜌蜍蜎蜑蜒蜓蜘蜙蜚蜛蜜蜞蜠蜡

蜢蜣蜤蜥蜦蜧蜨蜩蜪蜬蜭蜮蜰蜱蜲蜳

蜴蜵蜷蜸蜺蜻蜼蜾蜿蝀蝁蝂蝃蝆蝌蝍

蝎蝏蝐蝑蝒蝓蝔蝕蝖蝗蝘蝙蝚蝛蝜蝝

蝞蝟蝠蝡蝢蝣蝤蝥蝦蝧蝨蝩蝪蝫蝬蝭

蝮蝯蝳蝴蝵蝶蝷蝸蝹蝺蝻螁螂螃螄螅

螇螈螉融螏 螐螑螒螓螔螖螗螘螚螛

螜螝螞螟螢螣螤螪螫螬螭螮螯螰螲螳

螴螵螶螷螸螹螺螻螼螽螾螿蟀蟂 蟃

蟄蟅蟆蟈蟉蟊蟋蟌蟑蟒蟓蟔蟗蟘蟙蟛

蟜蟝蟞蟟蟠蟡蟢蟣蟤蟥蟦蟧蟨蟪蟫蟬

蟭蟯蟳蟴蟶蟷蟹蟺 蟻蟼蟾蠀蠁蠂蠃

蠅蠆蠈蠉蠊蠋蠌蠍蠐蠑蠓蠔蠕蠖蠗蠙

蠛蠜蠝蠟 蠠蠡蠢蠣蠤蠥 蠦蠨蠩蠪

蠫蠬蠮蠯蠰蠱蠲蠳蠶蠸蠹蠻蠼蠽蠾蠿

多年前我寫過一首〈戰爭交響曲〉,全詩有很多行,但只用四個字組成——「兵」、「乒」、「乓」、「丘」(你甚至可以說只用了一個「兵」字,因為其他三個字都是「兵」的變形):

「兵」(bing)是戰士;「乒」(ping)和「乓」(pong)是兩個擬聲字,聽起來像槍聲,看起來像斷手斷腿的戰士,合起來可以有「乒乓球」(桌球)的聯想;「丘」(qiu)是小土山,暗示墳塚。此詩也許是我最廣為人知的詩,我想大概很難翻成外文。譯者多半僅將標題譯成外文,加上注釋,而保留中文原作。我在網路上看到一位在英國教翻譯的波蘭人 Bohdan Piasecki,居然將其翻成英文:第一段,他以「A man」替代「兵」;第二段則以「Ah man」與「Ah men」替代零落、散置的「乒」和「乓」;第三段,則以「Amen」替代「丘」,或可詮釋為葬禮的祈禱文。這是一個有趣的翻譯,透過翻譯,譯者對此詩進行再創作。

我常說我並非此詩真正的作者,我只是被「中國文字」附身的乩童,有天早上醒來,打開電腦,花了五分鐘鍵入、複製那四個字,就完成了。我曾在〈動畫的樂趣〉一文中提到我看過的一部俄國巴爾汀(Garry Bardin, 1941-)一九八三年以火柴棒為素材製成的動畫短片《鬥爭》(Konflikt):綠、藍兩色火柴棒兵團互相衝突,燃燒,同歸於盡。寫〈戰爭交響曲〉時,我完全沒有想到這部動畫,當後來有人把〈戰爭交響曲〉做成動畫時,我才赫然想起它。你可以說我的詩翻譯了它。有讀者在網路上提到此詩也許跟德國詩人貢林格(Eugen Gomringer, 1925-)一九五三年詩作 “Ping Pong” 有關,我趕緊搜尋這首詩,發現以前全然未見過此詩,但幾乎是我〈戰爭交響曲〉第二節某個片段的翻譯:

ping pongping pong pingpong ping pongping pong

我想,這算是不同時空創作者在語言旅行途中的巧遇吧!

3

一九八三年,我與張芬齡出版了一本兩人合譯的《沙克絲詩集》和一本《神聖的詠嘆:但丁》。翻譯沙克絲和但丁的作品,對我而言是極奇特的經驗。在此之前,我對於猶太教神秘哲學一無所知,對於來世的想像或天堂至福一類的描述也少有興趣。但為了翻譯,必須要閱讀;閱讀之後,有所困惑,有所思索,居然大受感動。我忘不了當初緊密閱讀《神曲》〈天堂篇〉最後幾章時的震顫,何其偉大、華美的想像!何其抽象、純粹的秩序!也忘不了被沙克絲純粹、神秘、固執的抒情滲透時的奇妙喜悅,即使我依然是無神論者。這些美妙的想像與創構不只與宗教(或一種宗教)有關,它們也跟所有的人類有關。在「現實主義」之外,我學會了其他觀看方式。對我而言,翻譯就是把自己閱讀到的感動具體、清楚地傳遞給別人;而如何將感動化作一種有清晰方向的動力,則是翻譯者的工作。能讓讀者充分體會到你的感動的翻譯,就是好的翻譯。

拉丁美洲文學倒是很容易感動生長在台灣的我們,其中原因或許是第三世界國家面對西方文藝思潮衝擊時處境的相似。我一直覺得台灣現代詩發展的過程其實就是拉丁美洲現代詩史的縮影,只不過他們的進程或遭遇的問題可能比我們要早個二十年。最終極的問題就是︰如何在西方化或現代化的過程中,保有或凸顯本地的特色?拉丁美洲魔幻寫實主義是他們提出的鮮明答案。但答案不只一個,每一種答案都有它各自的意義。無疑地,超現實主義豐富了許多拉丁美洲詩人以及台灣詩人的觀看方式。而閱讀、翻譯拉丁美洲文學教導我將台灣元素與現代或後現代藝術做結合。我有一些詩挪用或改寫台灣原住民神話、傳說,即是此類嘗試。底下為一例:「一隻蒼蠅飛到女神臍下濕黏的捕蠅紙。/像白日輕槌黑夜/親愛的祖先,用你股間不曾用過的新石器輕輕槌它」。泰雅族創世神話謂太古有男女二神,本不知男女之道,因一隻蒼蠅停在女神私處,方恍然大悟(阿美族亦有類似神話)。「捕蠅紙」、「新石器」等字眼,讓此詩增添了一種統整過去與現在的後現代趣味,使之既傳奇又當代,既部族又色情。

我譯的第一首聶魯達詩應該是《地上的居住》裡的〈我述說一些事情〉,此詩宣示其詩風轉變之緣由——因為西班牙內戰,他的詩由晦澀、隱密、夢幻轉趨寬闊、明晰。結尾幾行,很令人感動︰「你們將會問︰你的詩為什麼不告訴我們/夢或者樹葉,不告訴我們/你家鄉偉大的火山?//請來看街上的血吧!/請來看/街上的血,/請來看街上的/血!」

作為一個創作者,我的詩語言和詩觀念顯然受到我翻譯聶魯達此一經驗的影響。但我不敢確定——以中文為工具的我的詩語言,是受到聶魯達詩的影響,還是受到我翻譯出來的聶魯達詩的影響?我的某些詩的構成手法和概念的確源自聶魯達。一九七九年,我翻譯了聶魯達的〈馬祖匹祖高地〉,詩中那種死亡與再生、壓迫與升起,以及詩人應該為受苦者說話的意念深植於我心中。聶魯達在此詩中彷彿連禱文般堆疊了七十二個名詞片語,啟發我在隔年寫的一首描述礦場災變的長詩〈最後的王木七〉中,大膽並置了三十六個名詞片語。我在後來的〈太魯閣.一九八九〉一詩以「大量表列」手法列舉了四十八個泰雅族語地名,在〈島嶼飛行〉一詩中列舉了九十五個不同語言來源的台灣山名,都是聶魯達技法的衍化,只是源頭也許可以指向另一首《地上的居住》裡的詩〈西班牙什麼樣子〉(Como era España)——聶魯達在此詩前四節描述他如何深愛著西班牙頑強的土地、卑微的人民,後十四節則一口氣列出一百二十三個西班牙鄉鎮的名字。我沒有譯聶魯達此詩,或許覺得它只是平面化的堆疊,並非全然成功之作,知名的聶魯達英譯者塔恩(Nathaniel Tarn)和貝利特(Ben Belitt),在譯此詩時都只取其前四節,而把我覺得印象深刻的後面十四節地名全數刪掉。我則設法讓〈太魯閣.一九八九〉和〈島嶼飛行〉裡的名詞群與詩作其他部分形成某種辯證關係,成為一次對多元族群匯聚的腳下土地認同、回歸的儀式。聶魯達此類表列技法,相對地,可能受到智利前輩詩人烏依多博(Vicente Huidobro,1893-1948)的影響,烏依多博在他1931年出版的前衛史詩《阿爾塔索》(Altazor)裡長六百多行的〈第五詩篇〉(Canto V)中,曾堆疊了一九O個(一九O行)以 Molino(磨坊)開始的名詞片語。

我在《拉丁美洲現代詩選》翻譯了烏依多博的五首詩,其中〈日本風〉(Nipona)一詩以雙箭頭的多邊形排印出,是整本詩選中唯一一首圖象詩,當初閱讀時頗覺有趣。

4

我雖然不能讀日文,但因著日文中大量的漢字,以及懂日文的我父親的幫助,經由英文翻譯和日文原作,我閱讀、翻譯了一些日本的俳句和短歌,久之,也觸發我用類似詩型書寫當代生活。我的《小宇宙:現代俳句兩百首》即是此一情境下的產物(巴爾托克有包含一百五十三首鋼琴小曲的《小宇宙》)。師法甚至模仿前輩大師(或用典),本身就是俳句傳統的一部份。我的「現代俳句」有一些是對古典俳句或其他藝術經典的致敬或變奏,也有一些是從前輩、友輩甚或自己的詩作轉化而來。不管是奪胎換骨,或整型移植,詩的家庭之旅是孤寂的宇宙家庭之旅中,最具體而溫熱的一環(「家庭之旅」是我一首詩名,也是我一本詩集的名稱——來自巴西詩人杜萊蒙德 [Carlos Drummond de Andrade, 1902-1987] 的同名詩,收於我譯的《拉丁美洲現代詩選》)。我的三行詩與其說是「日本風」,不如說是「台灣風」,它們展現的是「台灣中文」的趣味:既中國又台灣,既古典又當代,就像台灣這個島國,因它的地理,因它的歷史,不斷吸納、涵化來自四方的一切元素。試舉幾首我譯讀或寫過的詩句:

采菊東籬下,悠然見南山 (陶淵明,365-427)

悠然見南山者,是蛙喲 (小林一茶,1763-1827)

棲息於寺廟鐘上,熟睡的一隻蝴蝶 (與謝蕪村,1716-1784)

棲息於寺廟鐘上,閃爍的一隻螢火蟲 (正岡子規,1867-1902)

他洗馬,用秋日海上的落日 (正岡子規)

他刷洗他的遙控器,/用兩棟大樓之間/滲透出的月光 (陳黎,小宇宙 I: 1)

我等候,我渴望你:/一粒骰子在夜的空碗裡/企圖轉出第七面 (小宇宙 I: 14)

一粒骰子在夜的空碗裡/轉出第七面:/神啊,你居然在 (小宇宙 II: 25)

雲霧小孩的九九乘法表:/山乘山等於樹,山乘樹等於/我,山乘我等於虛無…… (小宇宙 I: 51)

婚姻物語:一個衣櫃的寂寞加/一個衣櫃的寂寞等於/一個衣櫃的寂寞 (小宇宙 I: 97)

一如一茶的「蛙」陌生化、新鮮化中國古代詩人陶淵明的眼光,我用「遙控器」翻譯、更新正岡子規孤寂清麗的生命風景。同樣「棲息於寺廟鐘上」,子規的螢火蟲以閃爍的光生動化了與謝蕪村熟睡蝴蝶的幽靜,而我的詩裡同樣一粒骰子卻在不同時空翻轉出不同想像,印證神或神跡的曖昧弔詭以及人的焦急薄弱。最後兩首用「假數學」寫成的詩也許可以視做當代台灣詩在平凡中製造驚奇的樣例。

5

我在一九七六年寫了一首十行的〈雪上足印〉,標題來自法國作曲家德布西的鋼琴《前奏曲》第一卷第六首。我企圖用詩翻譯德布西的作品:「因冷,需要睡眠/深深的/睡眠,需要/天鵝一般柔軟的感覺/雪鬆的地方留下一行潦草的字跡/並且只用白色,白色的/墨水/因他的心情,因冷/而潦草/白色的雪」。有好幾位作曲家將這首詩譜成歌曲,翻譯回音樂。1995年,我又寫了一首〈雪上足印〉,可以說是前作的翻譯,但這次只用「%」、「.」等非文字:

《小宇宙》中也出現類似的自我翻譯:

你的聲音懸在我的房間

切過寂靜,成為用

溫度或冷度說話的燈泡 (小宇宙 II: 47)

……

。

, (小宇宙 II: 48)

後一首詩可以說是前一首詩的翻譯或圖象化,中文的句號「。」顯然是在寂靜中發聲或以寂靜發聲的燈泡。

寫作就是翻譯嗎,在不同語言間旅行?或者所有創作者創作的是同一件作品,反覆被覆寫的純粹的空白,虛空的豐滿?我最近寫了一首詩〈白〉,前面幾行是「白」和「日」兩個中文字,其餘則是非文字。寫完後讓我想起我喜歡的美國畫家羅斯科(Mark Rothko, 1903-1970):

我有一首三行短詩,收在我的《小宇宙:現代俳句二百首》裡:

家鄉的命名:花蓮。洄瀾

奇萊。哆囉滿。里奧特愛魯

「 」