雨果•克勞斯詩抄

Poems of Hugo Claus

陳 黎 譯

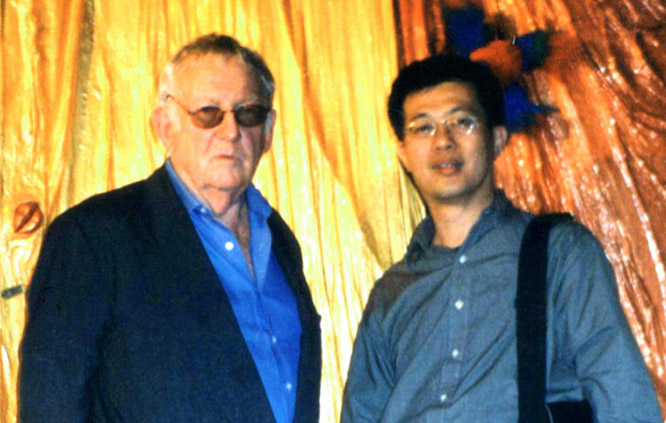

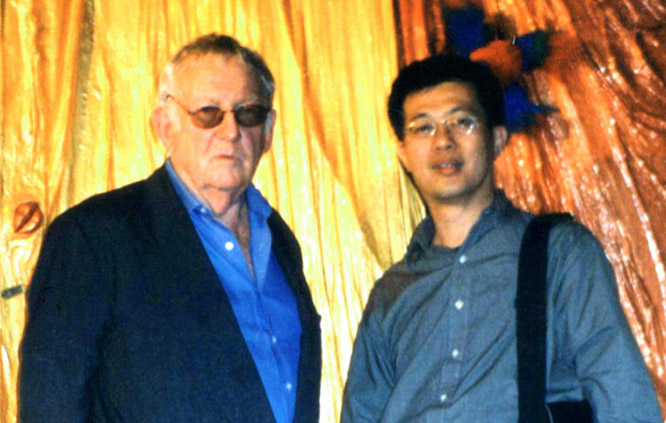

克勞斯與陳黎在鹿特丹市立劇場

[目錄]

雨果•克勞斯(Hugo Claus,1929-2008),比利時詩人,小說家,劇作家,畫家,翻譯家,劇場監督兼製片, 一九二九年生於比利時西北部的布魯雪(Bruges),曾做過油漆工,建築工人,演員——他的前妻姬絲桃(Sylvia Kristel)是以《艾曼紐夫人》系列知名的美艷女星。克勞斯曾獲多項文學獎,近年來屢次列名諾貝爾獎候選名單,為當今荷蘭語文壇最多才多藝、最多產的作家之一。他以無窮的活力和淵博的知識從事創作,是一位兼具藝術魅力和票房吸引力的作家。

他的作品充滿原始、大膽、鮮明、怪誕的自然形象,和「眼鏡蛇」藝術群(COBRA,取Copenhagen、Brussels 和 Amsterdam 三城市的字母開頭縮寫)有密切的關聯,但他強烈的個人風格是無庸置疑的。對語言和節奏的掌握功力亦是他詩作的重要特質,當今荷蘭語詩人中,少有人能像克勞斯一樣撩起一種摻雜了荒涼、虛無感的色慾。艾略特和龐德的作品引領他進入一個更繁複的世界,一個知性、感性交融又帶有幾分神話色彩的世界,後來的詩作觸角多伸入人世,批判社會,關心政治,充分流露出反獨裁、尊重個人的氣質。克勞斯的作品鉅多,各類著作逾五十種,一九八三年出版的小說《比利時的哀愁》,使其聲名達於顛峰。但他自始至終未曾忘情於詩的寫作,詩作產量超過一千三百頁,近年的兩本詩集《痕跡》(1996)和《殘酷的快樂》(1999),呈現了他詩藝的種種面向︰從動人的自傳詩,到複雜的文本改寫與文字蒙太奇,到即景的諷刺詩,到論詩詩或讀畫詩……他先前作品所有的主題又再次匯聚其中︰時間,變動,無常,知覺,慾望,性,語言,傳統。 在〈即便現在〉這首詩,我們看到年老但依然年輕的詩人,大膽歌讚(或追憶)那支配他、吸引他、賜給他生命力以及面對死亡時的勇氣的女子——歌讚她的軀體,歌讚她激發出的生之慾,即便現在他已失去她。 一九九九年六月鹿特丹國際詩歌節首夜,陳黎與克勞斯同台唸詩,散場後,陳黎將他中譯的十首克勞斯詩送給克勞斯,他非常意外而驚喜,和身旁美麗的女伴都說對陳黎剛才唸的詩印象深刻。隔幾夜,克勞斯再次登台,他唸了許多他的詩作,特別是一口氣唸完這由二十七首短詩組成的〈即便現在〉,雄渾有力,餘音嫋嫋,令台下的陳黎真正印象深刻。

即便現在

1

即便現在,她的嘴巴塞著一塊東西,

醒來時嘴唇臃腫,眼睛緊閉的她,

她是我認識繼而失落的某樣東西,沒錯,

但我怎麼失掉她的,醉犬是怎樣的吠法?

〔回目錄〕

她的嘴巴︰老虎,跳躍,鐘聲

迴旋復迴旋向夏天的七個月份。

她的身體︰灼燒著的藤蔓植物,

榖殼。

我的白色平板無奇,

白如一隻石魚。

我的皮膚被逐出。

我人口銳減。

她變成另一個人。被我的眼睛所治癒,

如海一般高高活著且凝結於我的頸背。

星期六星期日星期一緩慢的星期虛弱的日子

靜物畫風景畫肖像畫

在我走近時閉上的

女人的眼瞼

金色的牛隻跋涉其中

悲憫的季節燃燒成

深藍色田野的風景畫

如是我又畫了另一幅靜物

有無法辨認的眉毛以及月亮般的嘴巴

有螺旋如一支救贖的小喇叭

在我房間的耶路撒冷。

家 庭

爸爸正在吃鷓鴣,媽媽不在

而我和喬治在談殺人

以及翹家以及該搭哪班火車

當太陽滾進我們的閣樓

並且在乾草堆中閃閃發光

爸爸邊咒罵邊說:老天有眼

喬治離家

而我繼續玩著火車

通著電,在地板上柱子間

動來動去。

馬席雅斯

我歌曲中的高熱,我聲音裡的土產葡萄酒

令他退縮,啊狼喉的阿波羅,

那壓抑他僕童們的喉舌,自己唱著

賦格曲,愚鈍的刀叉,狼喉般粗嘎歌曲的神衹。

他於是惱羞成怒,蔑視一切,

割傷了我的喉嚨。

我被綁在樹上,被鞭笞,被釘牢

直到他闊唇的語字的口水流進我

遽然崩潰的耳朵

注視我吧?被闃靜空間裡的繩索綑住,

被銅臭鞭笞,黏住,

被指指點點,

被瞄準,

像蛾般被釘牢於

飢餓的火焰,痛苦的沼澤。

風的鐵釘刺進我的腸子。

雨雪沙礫的刺針馳騁於我的肌膚。

無人曾為我療傷止痛。

我的歌既聾且啞地吊在樹籬上。

我聲音的牙齒只能朝處女們伸去,

而在這些碎波裡

還有誰依然是處女或處男之身?

(我飢渴的嘴唇吐出

片片紅珊瑚。

我詛咒

那在我屋頂上懸掛君父之旗的

榖殼與苜蓿的烏合之眾——但你是石頭做的。

我歌唱——但你是羽毛做的,站立

如一隻鷺,如一服喪之標柱。

或者你是禿鷹——在那兒——搖籃中搖著的禿鷹?

或者在南方,低一些,一顆星,金黃的金牛座?)

無人曾為我療傷止痛。

在我的地窖知識的礦苗迸裂開來。

譯註:馬席雅斯 ( Marsyas ),以精湛的笛藝著稱,向太陽與藝術之神阿波羅挑戰音樂,約定輸者被活活鞭笞並處死。擔任裁判者為繆司,判馬席雅斯敗北。

〔回目錄〕

我並非,並非只存在於你的泥土裡。

你尖聲喊叫,你的皮膚顫動

而我的骨頭著火了。

(我的母親,她困在皮膚之中,

隨著歸返的年歲而改變。

她的眼睛輕淺,看著我

叫喚「快樂的兒子」,

以此逃過歲月的青睞。

她不是石床,不是動物熱,

她的關節是小貓,

但我的皮膚不原諒她,

我聲音裡的蟋蟀靜止沉寂。

「你長得比我高了,」她一邊說,

一邊緩緩地洗著父親的腳,然後靜默不語,

像個沒長嘴巴的女人。)

我的骨頭在你的皮膚尖叫的時候著火。

你讓我躺下,這樣的影像我絕無法再度承受。

我是受邀卻嗜殺的客人。

而今,後來,對你而言我是個陌生男子。

看到我來,你心想:「他是

夏日,他造我的血肉並且讓我體內的

狗群一直醒著。」

日復一日你站著死去,沒有我的

陪伴,我並非,並非只存在於你的泥土裡。

你的生命在我體內腐爛,轉動;你不會

回到我身邊,而我也無法從你身上尋回自我。

像一名親戚

平日不太見面

卻突然端坐在房間一隅

充滿沉默與不諧和的冷酷之王,

他不睡眠只是默默休憩。

蟲蛆不曾食他度日,

我們現在成了

目光飢渴的害獸。

在他的時代有神有歌,

有戰爭,船隻,和

復仇,

他被人用皮繩勒斃

然後丟進他的田產:土壤,丟進

冰與鐵的時代。

腸道內留有

亞麻仁、燕麥餅和麥酒的痕跡:

他死於冬季,呼吸急促

陷入無石灰的沼澤泥地。

村民駐足,

用插耙頂住他的喉頭,並且點頭

在將他祭獻給夏日水果的時候。

他可是殺人犯?異教徒?抑或叛逃者?

於真空中跪下,

他的身體在他的土地上摸尋,尋不著樹枝和樹木;

報復的念頭未進入其心,

因為他在庇祐他的沼澤裡微笑。

木箱會腐爛,磚塊會粉化,綠草會變成乾草和泥土;

但是他躺在那裡,幾世紀以來人類的最近親,

為繩索綑綁,一隻耳朵被壓扁,牙齒落盡。

(「當我奮力攀到你身上

世界似乎富麗堂皇直到我對萬物凋零

滿懷怨氣。當我賜與你兒生命時

你尖聲叫喊如母鹿如狗如綿羊。我是菩提木做成的匕首

插進你的肌膚,那無邊無際的沼澤地。」)

使他不致腐壞的酸

在草裡生長,

他打躬作揖,等候

對他過去的公正審判。

如果有血:凝成塊狀。

如果有生命:為歲月

驚人永恆的氣體及指紋所影響。

如果有藍色:若干年後會被抹去,

就像你眼睛藍色的部分。

(「和你說話的

是個泥人。

我殺人,也被人殺害。

鳥群正在西方落下。」)

在尿臭與糞便之中,

在黑色的脊椎之中,

在鉛製的頂蓋之下:

我的死亡。

我犯了強暴罪?

我自戰役逃逸?

我的母親預見這一切,

當她將我帶入這個

莓果、毒蛇與紫丁香的世界,

進入這陷阱以及她生命的

沼澤霧氣。

我未曾得見。

因此這微笑,

當我漸漸沉入海埔新生地,

像嚎叫的有角牲口感到疼痛。

孩子們很有理由大聲喊說

我發霉的外表荒謬可笑。

他們知道公理正義為何,

雖然他們並不渴求。

我的絞刑已經完成,雖然我脖子上的肌膚

在未來的世紀會皺縮

而你們將被惹惱,直下你們的扥樑,

因他們對我的行徑。

我的舌頭向外突出,我不再說話,

從此圈鎖在你的衣服裡,

嘶鳴在你的微笑中,

用我的血我的鼻涕我的精液。

若我如此

你亦是。

搜尋手勢時,你發覺自己

為我的叫囂所困並且連續數日扭曲變形。

你現在幾歲了?

你將被處以火刑

還是不斷腫脹到爆裂為止?

受害者已伸張正義。

你依照我的每一次轉變而有所動作,

你也被留存下來;趁那慘白的光

還在你裡面燃燒,你撿收我們所有的斷片。

譯註:圖倫男子 ( The Tollund Man ),丹麥裘蘭德 ( Juland ) 沼澤地區出土,屍體全身赤裸﹙或遭人勒斃,或咽喉被割斷﹚的諸多遺骸之一,自鐵器時代存留至今,其頭部現藏於阿湖思 ( Aarhus ) 附近之斯克堡 ( Silkeburg ) 博物館。據丹麥考古學家葛羅布《沼澤居民》一書所述,其乃為祭祀神母之祭品,因為這位主宰大地的女神每年冬天需要不同的新郎與她在聖地共眠。

在農家庭院的矮樹叢間這隻西方家禽

昂首闊步,在土裡挖尋

蘋果的果皮。

盛裝的猿猴,將自己

安頓於肉質外皮裡的守衛,

整個晚上孵著一枚巨大的蛋,

認為這隻火雞只不過是讓唾液飽餐一頓的盛宴。

然而任何貪婪的空洞都不會讓這隻家禽

志得意滿,

日間說話的動物

育養著它的油脂。

被我們養得太肥

終至肉垂的血珊瑚

漲滿怒氣——

這隻火雞是完美的秩序,

一如巴哈兩百首清唱劇中的任何一首。

此地的土壤絕頂肥沃。

即便這麼多年未曾施肥,

你仍可栽培出勝過任何市場的

死人之韭菜。

顫抖的英國退伍軍人們身軀縮小了。

每一年他們向他們愈縮愈小的朋友們指出:

六十號山,六十一號山,波爾卡佩爾。

法蘭德斯的聯合收割機運行的圈子

愈來愈小,環繞著僵硬沙包構成的

蜿蜒的迴廊,死亡的腸子。

這個地區的奶油

吃起來有罌粟的味道。

譯註:此詩的背景是比利時的西法蘭德斯省,一次大戰時曾發生持續而慘烈的壕溝戰。

〔回目錄〕

一朵玫瑰緊握住她的頭顱

如一只笠貝,而她的頭顱是

一株有羽毛有皮膚會生病

會憂愁的花椰菜,而

在他體內長出金色的雌蕊

她喜歡將之筆直地握著,

而她像龍葵般走著,

髮中有大蒜,

走向碎石之聲

一個小孩在那兒玩擲蹠骨的遊戲。

越過平原——漆黑如村落

與樹林的灰燼

(他們的歌聲在山後響著:

「我們是受傷的鱷魚的

兒女」)

他走著,心震顫,脖子被掐住,

武器在他的手套裡溶解。

(「我們是跛腳的狐狼的兒女」)

他試圖走向

他的無線電話機,

(「我們是盲眼的長頸鹿的兒女」)

心裡想著:「我只不過是個傳送種子的人。

沒有人能笑得像我這樣開心。」

他還有三分鐘可活。

在他的鋼盔上致命的昆蟲已然

張翼揚刺,懸在那兒等候。

〔回目錄〕

克勞斯與陳黎在鹿特丹市立劇場

回首頁 陳 黎文學倉庫 Mailme