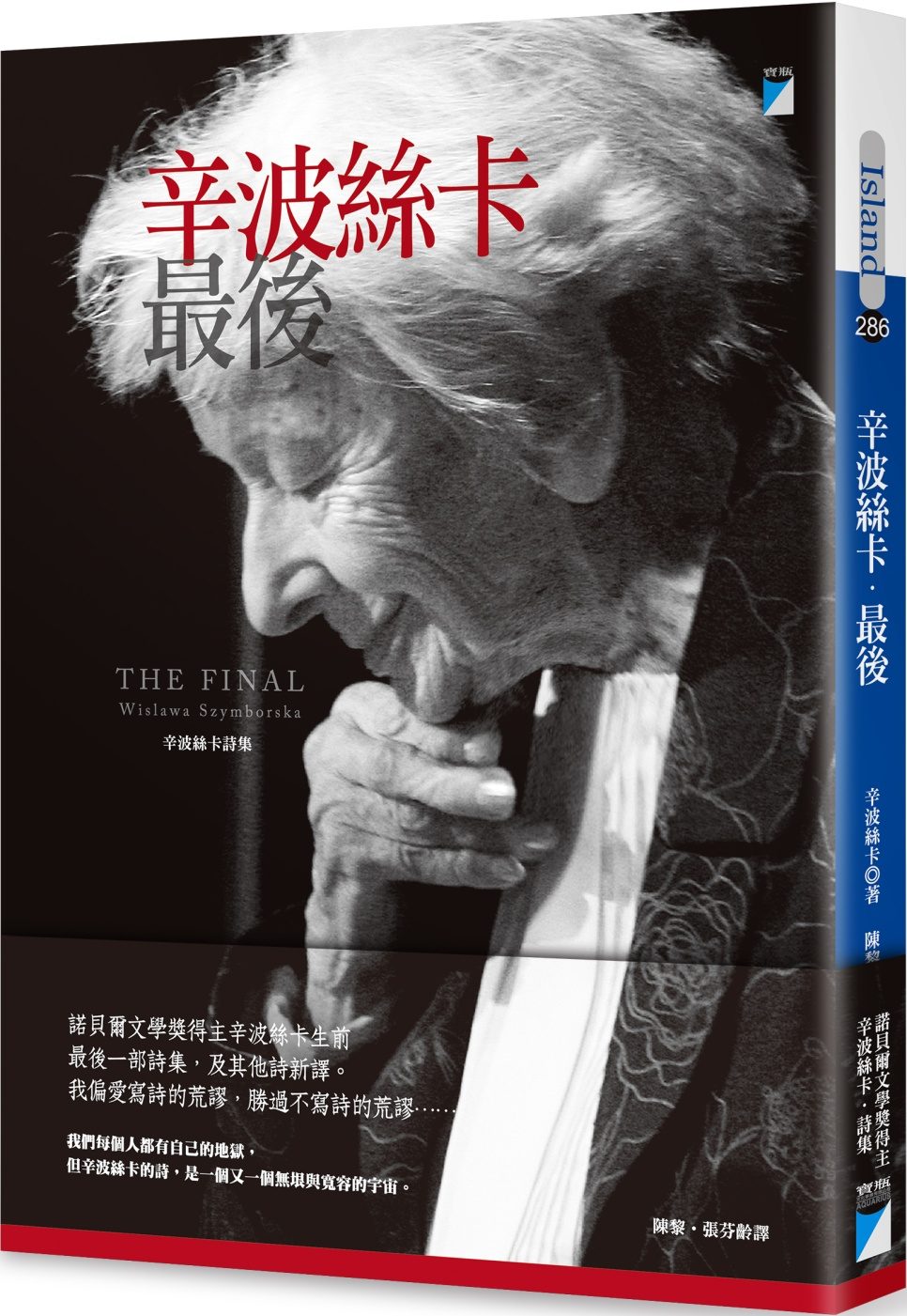

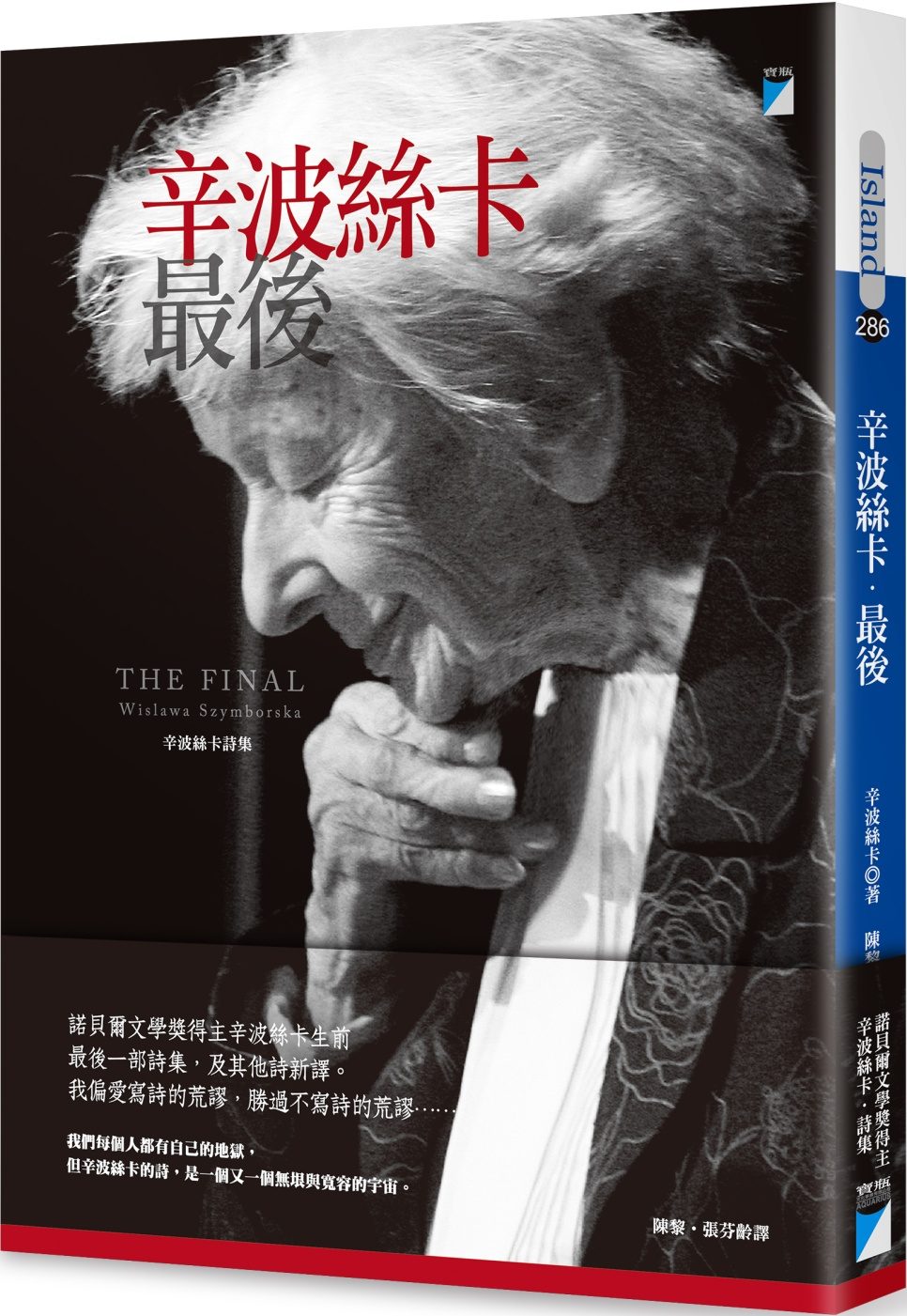

&《最後》(2019,60首)

1996 年諾貝爾文學獎得主 (部份上網 )

辛波絲卡詩選

誠品網購•博客來網購

Wisława Szymborska

(1923-2012)

陳黎•張芬齡 譯

寶瓶文化增訂版《辛波絲卡詩集》(2011,60首)

&《最後》(2019,60首)

湖南文藝最新增修版《萬物靜默如謎》(2016,80首)

&《給所有昨日的詩》(2018,40首)

【目 錄】

墓誌銘 寫作的喜悅 特技表演者 劇場印象 廣告 回家 在一顆小星星底下 致謝函 微笑清晨四點 致友人 健美比賽 詩歌朗讀 砍頭

來自醫院的報告 眼鏡猴 一群人的快照 從容的快板 幸福的愛情

老歌手

讚美自我貶抑

烏托邦

奇蹟市集

無人公寓裡的貓

紀念

他們在榛樹叢中做愛

在一顆顆露珠的小太陽下,

他們的髮上沾滿

木屑碎枝草葉。

燕子的心啊

憐憫他們吧。

他們在湖邊跪下,

撥掉髮間的泥和葉,

魚群游到水邊,

銀河般閃閃發光。

燕子的心啊

憐憫他們吧。

霧氣從粼粼水波間

倒映的群樹升起。

噢燕子,讓此記憶

永遠銘刻。

噢燕子,雲朵聚成的荊棘,

大氣之錨,

改良版的伊卡魯斯,

著燕尾服的聖母升天,

噢燕子,書法家,

不受時間限制的秒針,

早期的鳥類哥德式建築,

天際的一隻斜眼,

噢燕子,帶刺的沉默,

充滿喜悅的喪章,

戀人們頭上的光環,

憐憫他們吧。

譯注:此詩為今年 (2014年) 新譯的辛波絲卡早期詩作。大陸友人W,春節前從德國專程往波蘭克拉科夫,帶了一本拙譯辛波絲卡詩選《萬物靜默如謎》

與花,

在辛波絲卡忌日(二月一日)當天到她墓前致意。他說:「去時剛下過雪,很冷。城市很小,從火車站到墓地步行只需要二十分鐘。

墓地很大,人很少,一開始打算自己找,結果找不到,只好去問工作人員。她們聽到我找辛波絲卡就笑了,拿一張平面圖給我看。

到了那個區域,還是沒發現墓碑,有個掃墓的老奶奶見狀直接問我:辛波絲卡?我點頭,她便帶我過去。辛波絲卡的墓碑很小,

完全沒有『諾貝爾獎詩人』的氣派。這邊的老奶奶看上去慈祥可愛,都有辛波絲卡的影子。原以為會有很多人來悼念,

沒想到只有我一個人,偶爾有烏鴉飛過,可能別人已經來過了。」辛氏簡約風格,真是生死如一。

我的缺席

準時抵達 N

城。

我在一封未寄的信裡

預先告知你。

你果然沒有

如期現身。

火車停靠第三月台。

許多人下車。

我的缺席跟著人群

朝出口走去。

幾個女子行色匆匆,

在熙攘人群中

取代了我。

有人跑向其中一名女子。

我不認識他,

但她即刻

認出了他。

他們接吻,

非以我們的唇,

有個行李箱不見了,

不是我的。

N 城的火車站

成功通過

客觀存在之考驗。

整體屹立不移,

特例則沿指定軌道

疾行。

即便一場約會

也早已排定。

我們的在場

無能左右之。

在機遇的

失樂園中。

他方。

他方。

這些語字多響亮。

啊,這些就是喜馬拉雅了。

奔月的群峰。

永遠靜止的起跑

背對突然裂開的天空。

被刺穿的雲漠。

向虛無的一擊。

回聲——白色的沈默,

寂靜。

博物館

這裡有餐盤而無食慾。

有結婚戒指,然愛情至少已三百年

未獲回報。

不期而遇

我們彼此客套寒暄,

並說這是多年後難得的重逢。

我們的老虎啜飲牛奶。

我們的鷹隼行走於地面。

我們的鯊魚溺斃水中。

我們的野狼在開著的籠前打呵欠。

我們的毒蛇已褪盡閃電,

猴子——靈感

,孔雀——羽毛。

蝙蝠——距今已久——已飛離我們髮間。

在交談中途我們啞然以對,

無可奈何地微笑。

我們的人

無話可說。

譯注:

此詩借大自然動物的意象,精準有力、超然動人地道出老友相逢卻見當年豪情壯志被歲月消蝕殆盡的無奈,

以及離久情疏的生命況味。

金婚紀念日

他們一定有過不同點,

水和火,一定有過天大的差異,

一定曾互相偷取並且贈與

情慾,攻擊彼此的差異。

緊緊摟著,他們竊用、徵收對方

如此之久

終至懷裡擁著的只剩空氣——

在閃電離去後,透明清澄。

某一天,問題尚未提出便已有了回答。

某一夜,他們透過沉默的本質,

在黑暗中,猜測彼此的眼神。

性別糢糊,神秘感漸失,

差異交會成雷同,

一如所有的顏色都褪成了白色。

這兩人誰被複製了,誰消失了?

誰用兩種笑容微笑?

誰的聲音替兩個聲音發言?

誰為兩個頭點頭同意?

誰的手勢把茶匙舉向唇邊?

誰剝下另一個人的皮?

誰依然活著,誰已然逝去

糾結於誰的掌紋中?

漸漸的,凝望有了攣生兄弟。

熟稔是最好的母親——

不偏袒任何一個孩子,

幾乎分不清誰是誰。

在金婚紀念日,這個莊嚴的日子,

他們兩人看到一隻鴿子飛到窗口歇腳。

這裡躺著,像逗點般,一個

舊派的人。她寫過幾首詩,

大地賜她長眠,雖然她生前

不曾加入任何文學派系。

她墓上除了這首小詩,牛蒡

和貓頭鷹外,別無其它珍物。

路人啊,拿出你提包裡的電腦,

思索一下辛波絲卡的命運。

被書寫的母鹿穿過被書寫的森林奔向何方?

從高空鞦韆到

我以為悲劇最重要的一幕是第六幕:

廣告 我是一顆鎮靜劑,

沒有其他的惡魔存在。

回家 他回家。一語不發。

在一顆小星星底下 我為稱之為必然向巧合致歉。

我虧欠那些

世人喜歡親睹希望勝過只聞其聲。

政治家必須微笑。

微笑意味著並未氣餒。

遊戲複雜,利益衝突,

結果仍不明朗——雪白、友善的

牙齒總是讓人鼓舞。

他們必須展現開朗的額頭

在會議廳,在機場跑道。

輕快地移步,愉悅的神情。

向這位打招呼,向那位道別。

笑容可掬是必要的,

面對鏡頭和群眾。

為外交工作效勞的牙醫學

保證能給我們壯觀的效果。

遭遇危急情況,友好的犬齒

和整齊的門牙是不可缺的。

我們的時代還沒安康到

可以讓臉露平常的哀傷。

根據夢想家的看法,人類手足之情

將使人間變成微笑的天堂。

我不相信。果真如此,政治家

就不用勤擠笑臉了——

只是偶爾不禁莞爾:春日,

夏日,心情舒暢自在之時。

然而人類天生憂傷。

就等著吧,我樂觀其成。

酒吧裡的炸彈將在十三點二十分爆炸。

現在是十三點十六分。

還有時間讓一些人進入,

讓一些人出去。

恐怖份子已穿越街道。

距離使他遠離危險,

好一幅景象——就像電影一樣:

一個穿黃夾克的女人,她正要進入。

一位戴墨鏡的男士,他正走出來。

穿牛仔褲的青少年,他們正在交談。

十三點十七分又四秒。

那個矮個兒是幸運的,他正跨上機車。

但那個高個兒,卻正要進去。

十三點十七分四十秒。

那個女孩,髮上繫著綠色緞帶沿路走著。

一輛公車突然擋在她面前。

十三點十八分。

女孩不見了。

她那麼傻嗎,她究竟上了車沒?

等他們把人抬出來就知道了。

十三點十九分。

不知怎麼沒人進入。

但有個傢伙,肥胖禿頭,正打算離開。

且慢,他似乎正在翻尋口袋,

十三點十九分十秒

他又走進去尋找他那一文不值的手套。

十三點二十分整。

這樣的等待永遠動人。

隨時都可能。

不,還不是時候。

是的,就是現在。

炸彈,爆炸。

你以為隱士過的是隱居生活,

我們稱它為一粒沙,

你脫下,我們脫下,他們脫下

這穿著連身嬰兒服的小傢伙是誰?

是阿道夫小娃兒,希特勒家的兒子!

他長大會成為法學博士嗎?

還是在維也納歌劇院唱男高音?

這會是誰的小手、小耳、小眼、小鼻子?

還有喝飽了奶的肚子——我們不知道:

是印刷工人,醫生,商人,還是牧師的?

這雙可愛的小腳最後會走到哪裡?

到花園,學校,辦公室,新娘,

也許走到市長女兒的身旁?

可愛小天使,媽咪的陽光,甜心寶貝。

一年前,在他出生之際,

地面和天空不乏徵兆可循︰

春天的太陽,窗台的天竺葵,

庭院裡手搖風琴的樂音,

包在玫瑰紅紙張裡的好運勢。

他母親在分娩前做了個預示命運的夢︰

夢中見到鴿子是個好兆頭——

如果抓得到它,一位恭候已久的客人就會到來。

叩叩,是誰在敲門啊?是小阿道夫的心在敲。

小奶嘴,尿布,撥浪鼓,圍兜,

活蹦亂跳的男孩,謝天謝地,十分健康,

長得像他的父母,像籃子裡的小貓,

像所有其他家庭相簿裡的小孩。

噓,現在先別哭,小寶貝。

黑布底下的攝影師就要按快門照相了!

克林格照相館,墓地街,布勞瑙,

布勞瑙是個雖小但不錯的市鎮,

殷實的行業,好心的鄰居,

新烤的麵包和灰肥皂的氣味。

這裡聽不見狗吠聲或命運的腳步聲。

歷史老師鬆開衣領

對著作業簿打呵欠。

需要做些什麼?

「這麼突然,有誰料到事情會發生」

再沒有比思想更淫蕩的事物了。

令人震驚的是,他們殫精竭智

用以使彼此受精的各種姿勢,和

不受抑制的純真!

這樣的姿勢即使愛經一書也一無所知。

他們幽會時唯一濕熱的東西是茶水。

他們坐在椅子上,掀動嘴唇。

每個人交合的只是自己的雙腿

好讓一隻腳擱放地上,

而另一隻自由地在半空中擺盪。

偶爾才會有人站起身來,

走到窗口

透過窗簾的縫隙

窺探外面的街景。

我偏愛電影。

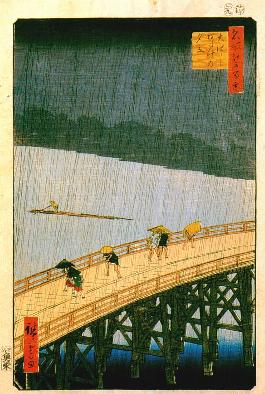

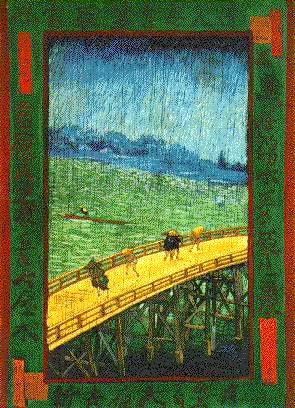

譯注:此詩提到的畫為日本浮世繪畫家歌川廣重 ( Utagawa

Hiroshige, 1797-1858 )一八五七年所作《名所江戶百景》中的

一幅——〈大橋安宅驟雨〉(大橋安宅の夕立),此畫因梵谷 ( 1853-1890 ) 一八八七年的仿作〈雨中的橋〉而著名。

我早該以此開始:天空。

每次戰爭過後

你看,她至今仍效率十足,

他們兩人都相信

我想問他們

是否記不得了——

在旋轉門

面對面那一刻?

或者在人群中喃喃說出的「對不起」?

或者在聽筒截獲的唐突的「打錯了」?

然而我早知他們的答案。

是的,他們記不得了。

他們會感到詫異,倘若得知

緣分已玩弄他們

多年。

尚未完全做好

成為他們命運的準備,

緣分將他們推近,驅離,

憋住笑聲

阻擋他們的去路,

然後閃到一邊。

有一些跡象和信號存在,

即使他們尚無法解讀。

也許在三年前

或者就在上個星期二

有某片葉子飄舞於

肩與肩之間?

有東西掉了又撿了起來?

天曉得,也許是那個

消失於童年灌木叢中的球?

還有事前已被觸摸

層層覆蓋的

門把和門鈴。

檢查完畢後並排放置的手提箱。

有一晚,也許同樣的夢,

到了早晨變得模糊。

每個開始

畢竟都只是續篇,

而充滿情節的書本

總是從一半開始看起。

當我說「未來」這個詞,

第一音方出即成過去。

當我說「寂靜」這個詞,

我打破了它。

當我說「無」這個詞,

我在無中生有。

有些人逃離另一些人。

在某個國家的太陽

和雲朵之下。

他們幾乎拋棄所擁有的一切,

已播種的田地,一些雞,幾條狗,

映著熊熊烈火的鏡子。

他們肩上扛著水罐和成捆的行囊。

裡頭裝的東西越空,

反而越顯沉重。

無聲無息的事:有人因疲憊而倒地。

驚天動地的事:有人的麵包遭搶奪。

有人企圖搖醒癱軟的孩子。

總有另一條不該走的路在他們前面,

總有另一條不該過的橋 跨越在紅得怪異的河上。

週遭有一些槍響,時近時遠,

頭頂有一架飛機,似乎盤旋不去。

會點隱身術應該很管用,

能堅硬如灰色石塊也行,

或者,更棒的是,讓自己不存在

一小段或一長段時間。

總有別的事情會發生,只是何地和何事的問題,

總有人會撲向他們,只是何時和何人的問題,

以多少種形式,帶著什麼意圖。

倘若他可以選擇,

也許他不會成為敵人,

而

會允許他們過某種生活。

一百人當中

凡事皆聰明過人者

——五十二人;

步步躊躇者

——幾乎其餘所有的人;

如果不會費時過久,

樂於伸出援手者

——高達四十九人;

始終很佳,

別無例外者

——四,或許五人;

能夠不帶妒意欣賞他人者

——十八人;

對短暫青春

存有幻覺者

——六十人,容有些許誤差;

不容小覷者

——四十四人;

生活在對某人或某事的

持久恐懼中者

——七十七人:

能快樂者

——二十來個;

個體無害,

群體中作惡者

——至少一半的人;

為情勢所迫時

行徑殘酷者

——還是不要知道為妙

即便只是約略的數目;

事後學乖者

——比事前明智者

多不上幾個人;

只重物質生活者

——四十人

(但願我看法有誤);

彎腰駝背喊痛,

黑暗中無手電筒者

——八十三人

或遲或早;

公正不阿者

——三十五人,為數眾多;

公正不阿

又通達情理者

——三人;

值得同情者

——九十九人;

終需一死者

——百分之一百的人。

此一數目迄今未曾改變。

在灰濛濛的天空下

一朵更灰暗的雲

被太陽鑲上黑邊。

在左邊,也就是右邊,

一根白色的櫻桃枝開出黑色的花。

明亮的陰影在你臉上。

你剛在桌旁坐下

把灰色的手放在上面。

你像個幽靈似的

試圖喚起生者。

(既然仍是其中一員,

我該出現在他眼前,輕拍一下:

晚安,也就是早安,

再見,也就是哈囉。

並且不吝於對他的回答提出問題,

關於生命,

那寧靜之前的暴風雨。)

要描寫雲朵

我就是我。

一個不可思議的巧合,

一如所有巧合。

我原本可能擁有

不同的祖先,

自另一個巢

振翅而出,

或者自另一棵樹

脫殼爬行。

大自然的更衣室裡

有許多服裝:

蜘蛛,海鷗,田鼠之裝。

每一件都完全合身,

竭盡其責,

直到被穿破。

我也沒有選擇,

但我毫無怨言。

我原本可能成為

不是那麼離群之物,

蟻群,魚群,嗡嗡作響的蜂群的一份子,

被風吹亂的風景的一小部分。

某個較歹命者,

因身上的毛皮

或節慶的菜餚而被飼養,

某個在玻璃片下游動的東西。

紮根於地的一棵樹,

烈火行將逼近。

一片草葉,被莫名事件

引發的驚逃所踐踏。

黑暗星星下的典型,

為他人而發亮。

該怎麼辦,如果我引發人們

恐懼,或者只讓人憎惡,

只讓人同情?

如果我出生於

不該出生的部族,

前面的道路都被封閉?

命運到目前為止

待我不薄。

我原本可能無法

回憶任何美好時光。

我原本可能被剝奪掉

好作譬喻的氣質。

我可能是我——但一無驚奇可言,

也就是說,

一個截然不同的人。

一種單向的關係在你們和我之間

清晨四點

白天與黑夜交接的那個小時。

輾轉與反側之間的那個小時。

年過三十之人的那個小時。

為公雞報曉而清掃乾淨的那個小時。

地球背叛我們的那個小時。

空無的那個小時。

空洞。虛無。

所有其他小時的底座。

清晨四點沒有人感覺舒暢。

如果螞蟻在清晨四點感覺不錯,

——我們就給它們三聲歡呼。讓五點鐘到來吧

如果我們還得活下去。

眼鏡猴

我是眼鏡猴,眼鏡猴的兒子,

眼鏡猴的孫子和曾孫,

一隻很小的動物,由兩個瞳孔

和一些不可或缺的東西組成;

奇蹟般逃過進一步被加工的命運

早安,主人,

無需從我身上剝取任何東西,

你該因此送我甚麼?

彰顯了你的寬宏大度,你要如何酬謝我?

為了博君一粲我搔首弄姿,

對於無價之寶的我,你如何估價?

偉大和藹的主人——

偉大仁慈的主人——

如果沒有動物死得冤枉,

有誰能證明此事?

有可能是你們自己嗎?

唉,以你們目前對自己的認知,

只能一夜無眠看星星起落。

只有我們這些極少數動物尚未被

剝去毛皮,撕裂骨頭,拔除羽毛,

我們的骨骼,鱗片,角,獠牙

以及富含蛋白質的其他部位

都受到尊重,

我們是——偉大的主人啊——你的夢想,

能暫時赦免你的罪。

我,是眼鏡猴,眼鏡猴的父親和祖父,

一隻很小的動物,幾乎只是某物的一半,

但仍是一個不亞於他物的完整之體,

我是如此輕盈,嫩枝就能將我托起。

要不是我必須一次又一次地

自那些,啊,多愁善感的心跌落,

以減輕其負擔,

我可能早就上天堂了。

我是眼鏡猴,

我知道成為眼鏡猴是多麼地重要。

一群人的快照

在這張一群人的快照裡,

我的頭從邊上算來是第七個,

也可能是左邊算來第四個,

或者底下算來第二十個;

我不知道我的頭是哪一個,

它已不和肩膀連在一塊,

就像其他的頭(反之亦然),

分不清是男是女;

它所代表的意涵

不具任何意義,

而「時代精神」充其量

只可能給予其匆匆一瞥;

我的頭成了統計數值的一部分,

冷靜地,球狀地

消耗其鋼材與電纜。

不因可被預測感到羞恥,

不因可被取代而難過;

我彷彿未曾擁有過它,

以自己獨特的方式;

它彷彿是被開挖出的墳場裡

眾多無名屍裡的一個頭骨,

保持得相當完好,讓人忘了

它的主人已不在人世;

它彷彿早就在那裡,

我的頭,任何人,每個人的頭——

它的回憶,如果有的話,

一定是延伸到未來。

《辛波絲卡詩集》

(2011年,寶瓶文化公司)

1996 年諾貝爾文學獎得主,波蘭女詩人辛波絲卡,

是當代世界詩壇的異數。她的詩作嚴謹,卻擁有廣大的讀者群。

她的題材始終別具一格,常自日常生活汲取喜悅,以簡單的語言傳遞深刻的思想,

以隱喻開啟廣大想像空間,寓嚴肅於幽默、機智,是以小搏大、舉重若輕的語言大師。

由陳黎與張芬齡精譯、導讀,

並附辛波絲卡精彩諾貝爾獎得獎演說辭。

湖南文藝社舊版選詩 75 首,桂冠公司舊版

選詩 50 首

【相關文件】

辛波絲卡諾貝爾獎得獎辭

辛波絲卡詩導讀

回首頁 陳 黎文學倉庫 Mail![]() me

me