陳黎詩作陳黎散文陳黎譯詩陳黎研究陳黎花蓮

Art News

[民生報 1999.7.1]

→

陳黎:鹿特丹詩之旅

回首頁

異國詩經驗

超語言交流

詩世界視聽大開

詩人心沒藩籬

陳黎與羅馬尼亞女詩人尼娜•卡香

|

[記者賴素鈴/報導]

曾經,唯一離開台灣的時候是雙腳跳離地面時;詩人陳黎應邀赴荷蘭參加「鹿特丹國際詩歌節」,與會的各國重要詩人都對他的表現刮目相看,難以置信他是第一次踏出國門。荷蘭最大的報紙《NRC商報》藝文版以醒目標題刊載「詩人陳黎用方塊字創造戰爭」;而閉幕節目「二十世紀詩博物館」中,十幾位詩人以母語朗讀各人認為可以流傳到下一世紀的各國當代代表詩作,陳黎選讀了聞一多的〈死水〉,則讓眾詩人認識了「中國的惡之華」在地球另一端盛開的奇香。

鹿特丹國際詩歌節自一九七○年來,每逢六月在荷蘭鹿特丹舉行為期一周的詩歌活動,三十年來影響深遠,各國詩人、詩歌出版家、評論家、詩刊詩社代表及翻譯家匯聚一堂,更形成蓬勃的詩文化交流動力;雖然獲得一九九一年諾貝爾文學獎的聖露西亞詩人瓦科特

(Derek Walcott )

因病不克前來,名列諾貝爾文學獎熱門提名人選的比利時詩人雨果•克勞斯 (Hugo Claus)

、克羅埃西亞首席詩人米赫歷奇 (Slavko Mihalic)、羅馬尼亞桂冠女詩人尼娜•卡香 (Nina Cassian)、與馬奎斯齊名的哥倫比亞著名詩人穆提斯 (Alvaro Mutis)、牙買加首席女詩人古迪蓀 (Lorna Goodison) 等,還是讓這項詩的盛會光芒耀眼。

雖然陳黎曾經譯過不少名家詩作,一旦親炙大師丰采,感覺還是點滴入心,例如雨果•克勞斯就是不多話的內斂詩人,但他詩和朗誦同等迷人,雖然陳黎無法完全了解荷文,但透過英譯與音律之美,他當場趕緊買了克勞斯的CD;陳黎在六月十二日的開幕之夜,和克勞斯、米赫歷奇、古迪蓀等人同台演出,他以中文演朗誦詩作〈夜間魚〉,古迪蓀直說「一首很美的詩」,會後陳黎將他中譯的十首克勞斯詩作送給克勞斯,他也非常意外驚喜,和他的女伴都表示,對陳黎的詩作印象深刻。

這場詩的盛筵三十年來,曾邀請過十餘次中國大陸詩人與會,北島、舒婷、顧城、鄭敏、于堅的身影都曾出現會中,台灣詩人則有一九九二年洛夫、一九九六年羅青獲邀,陳黎此番與會,則善用音律和節奏,跨越語言藩籬,在六月十五日的主要節目中,陳黎和另兩位葡萄牙、荷蘭少壯詩人同台朗讀詩作,在中荷、中英小冊輔助下,觀眾對〈雪上足印〉、〈戰爭交響曲〉、〈家具音樂〉、〈福爾摩莎•一六六一〉等七首詩的反應都相當良好,陳黎以「兵乒乓丘」四字構成的視/聽覺詩〈戰爭交響曲〉尤其讓人覺得新奇,也是翌日報紙「詩人陳黎用方塊字創造戰爭」標題的由來,文中稱讚這首詩具中國特色又超越國界,成為四海皆可感動之詩。

為了貫徹交流用意,大會特別安排了詩人作品在場展售,也向書林批了陳黎的英譯詩集《親密書》,事前做過「功課」的陳黎,有備而來,也讓與會詩人驚訝他對歐洲詩的認識與狂熱,在向波蘭已逝大詩人赫伯特 (Zbigniev Herbert) 致敬的節目中,他和荷蘭極富盛名的翻譯家

Gerard

Rash 互贈彼此所譯的辛波絲卡詩集,

也與米赫歷奇互贈詩集,卡香更對陳黎詩中指涉的德布西、莎蒂、梅湘等人音樂極感共鳴,她在送給陳黎的詩集中標明兩人是「詩與音樂的同黨」,而在這場詩的嘉年華中,陳黎有如飲下陳年佳醇的酣然。 |

陳黎在鹿特丹市立劇場唸詩

鹿特丹詩之旅

/陳 黎

一九九九年二月,某日外出回家,看到傳真機上傳來一份來自荷蘭的信函,說要邀請我參加「鹿特丹國際詩歌節」(Poetry

International Festival, Rotterdam)。我快速瀏覽了附在後頭的受邀詩人名單,發現

瓦科特(Derek

Walcott)、克勞斯(Hugo

Claus)、諾特布姆(Cees

Nooteboom)、穆提斯(Alvaro

Mutis)等諾貝爾獎得主或熱門候選人都赫然在列。我趕緊上網搜尋「鹿特丹國際詩歌節」,看了幾個網頁,才知道是公認歷史最久、聲譽最隆、規模最大的一個國際詩歌節,每年六月,在鹿特丹舉行為期一週的活動,從一九七

O年創始以來,到一九九九年恰好是第三十屆。我即刻變得不安起來,不是因為我有幸受邀參加這樣的詩歌盛會,而是因為我可能要打破個人出生四十五年來未曾離開台灣島一步的偉大紀錄,成為我列祖列宗以降第一位踏出島嶼的不肖子孫。

之前我跟鹿特丹唯一的關係是我的詩作〈福爾摩莎•一六六一〉中的幾行話:「啊,知識像一張牛皮/可以摺疊起來放在旅行袋,從鹿特丹/旅行到巴達維亞,從巴達維亞旅行到/這亞熱帶的小島……」我的回覆「我願意參加」使我後來幾個月的生活變得異常緊張,除了費時費力於第一次出國攸關事務的料理、心理建設,還盡所能閱讀了我書架上、網路上,乃至於亞馬遜書店快郵購得的與會詩人詩作,並且翻譯了其中多位大師之作。這屆活動的日期從六月十二日到十八日。六月十一日我飛抵阿姆斯特丹,我詩作的荷蘭語譯者馬蘇菲博士(Silvia

Marijnissen)來機場接我到鹿特丹。她當時是萊頓大學漢學院的博士生兼講師,到台灣蒐集論文材料時與我有一面之緣。

鹿特丹國際詩歌節由鹿特丹政府文教機構和企業界共組的「國際詩歌基金會」所主辦,每年邀請大約四十位各國詩人以及數十位國際詩歌出版家、評論家、詩刊詩社代表及翻譯家,前來參與詩歌節的朗誦會、討論會、研討會……。會場在鹿特丹市立劇場。這屆實際來的有二十二國三十四位詩人,其中十位來自冰島和加勒比海地區,因為這屆主題之一是氣候的冷與熱、光與暗。聖露西亞詩人瓦科特因身體不適不克成行(一直到二OO二年十月他受邀來台,我才在花蓮東華大學和他碰到面)。三十年來,到過鹿特丹詩歌節的中國大陸詩人包括北島、舒婷、顧城、鄭敏、于堅等十餘位,台灣詩人獲邀的在我之前則有洛夫(1992年)與羅青(1996年)。

六月十二日開幕之夜,節目為「當代演藝場」詩歌表演,這是向二十世紀荷蘭語現代主義詩先驅,比利時詩人歐思太衍(Paul

van Ostaijen, 1896-1928)致敬的主題秀,他的第一本詩集名稱即為《演藝場》(Music-Hall)。在留德的蒙古酋長詩人齊納葛(Galsan

Tschinag)開幕演說之後,艷麗繽紛的特技表演者、雜耍者、歌舞女郎與爵士樂手,伴隨詩人同台演出。當晚登台的詩人包括

克勞斯(比利時)、米赫歷奇(Slavko

Mihalić,克羅埃西亞)、古迪蓀(Lorna

Goodison,牙買加)、狄妲(Didda,冰島)和我等十餘位。我用中文朗誦我的詩作〈夜間魚〉(台上

會有荷蘭語或英語字幕),唸完下場,在我旁邊的古迪蓀女士直說「非常美的詩」。節目結束後,我將我中譯的十首克勞斯詩作送給克勞斯,他非常意外而驚喜,他和他的女伴都說對我剛才唸的詩作印象深刻。隔了三夜,在他個人秀時間他再次登台,唸了許多詩,特別是一口氣唸完由二十七首短詩組成的〈即便現在〉,雄渾有力,餘音嫋嫋,令台下的我真正印象深刻。在詩中,七十歲依然年輕的詩人,大膽歌讚/追憶,那支配他、吸引他、賜他生命力以及面對死亡之勇氣的女子:「即便現在,雖然死亡的蜂群圍聚著我,/我品嚐她腹部的蜂蜜,聽她痙攣時/嗡嗡的低鳴,注視她流動、食肉的/花朵粉紅潮濕的花瓣……」當我聽到他唸出底下這幾行有趣而情色的詩時,我決定一定要把它們譯出來:

即便現在,她那般地顫抖、低語著︰

「你為什麼做這事?我絕不放過你,我的王。」

再沒有比我更驕傲的君王,我不顧一切地展現

給她看,我的「王」如何從他的獨眼流出淚來。

*

即便現在,她不只是她美妙軀體裡的水,

且是一座可以讓鴨子滑行、居住其上的鹽湖,

那帶著一根肉棒的鴨子就是我——聽我呱、呱叫!——

而她會搖我於水波之上,或者假裝如此。

著破牛仔褲登場,詩中粗話髒字不斷的小我十歲的狄妲,也令我驚訝。她在冰島女詩人之夜中,唸了一首名叫〈冰島〉的短詩,讓我五體投地:「在那兒女人們/用燈泡的螺旋頭/自慰/以獲取/生命的電力」——簡單然而驚聳,既是個人的、情慾的,也是女性的、國族的。狄妲十五歲即被父母趕出家門,性、酒精、迷幻藥在她生命裡扮演重要角色。她的詩只是誠實地呈現她知道、見到的日常世界。風格和用字看似平凡,仔細讀後,卻可發現其對事實與細節安排之苦心。

六月十四日晚上,在向前一年去世的波蘭詩人赫伯特(Zbigniev

Herbert, 1924-1998)致敬的節目中,我朗讀了我中譯的他的詩作〈鈕釦〉,同台者包括赫伯特生前好友,波蘭名詩人札格耶斯基(Adam

Zagajewsky),他寫了一首新作追念赫伯特,還朗誦了赫伯特生前寫給他的一首詩。與馬奎斯齊名的哥倫比亞詩人兼小說家穆提斯,也唸了他鍾愛的赫伯特詩,並追述赫伯特對其影響。當晚還發表了新譯成的荷蘭語赫伯特詩全集——這是全世界第一套赫伯特詩全集,譯者是荷蘭極富盛名的翻譯家拉許(Gerard

Rash)——他也是諾貝爾獎得主辛波絲卡詩作的荷蘭語譯者。我們互贈了彼此所譯的辛波絲卡詩集,雖然不懂對方的母語。他很高興地比對著兩種譯本,告訴他太太哪一首中文譯詩是哪一首荷蘭語譯詩。

六月十五日下午,我在劇場咖啡廳花園接受訪問,談「新詩風的追尋」,並播放了一段作曲家盧炎譜我的〈給梅湘的明信片〉,聽眾覺得非常新鮮。當晚為我的主要節目,我與另兩位少壯詩人,葡萄牙的 Paulo

Teixeira 與荷蘭的 K.

Michel 同台朗讀詩作。現場有我十首詩中荷對照與中英對照(張芬齡英譯)兩種小冊子供聽眾購閱。我用中文朗讀了〈陰影的河流〉、〈雪上足印〉、〈在一個被連續地震所驚嚇的城市〉、〈戰爭交響曲〉、〈給梅湘的明信片〉、〈家具音樂〉、〈福爾摩莎•一六六一〉等七首詩,令我意外,在場兩百多聽眾反應非常之好,對於我以「兵、乒、乓、丘」四字構成的視╱聽覺詩〈戰爭交響曲〉尤其喜歡。許多人在會後拿著小冊子要我簽名,說他們現在已成為我的「粉絲」。與會詩人也紛紛前來致賀。我一走進劇場樓下的咖啡廳,服務小姐馬上對我喊:「兵、兵、兵、兵……」當天《鹿特丹日報》(Rotterdam

Dagblad)曾刊出我〈雪上足印〉一詩的荷譯,並有照片及簡介(他們每天選一位詩人作介紹);隔天,荷蘭最大的報紙《NRC商務報》(NRC

Handelsblad)第九版(藝文版)最上端以「詩人陳黎用方塊字創造戰爭」(Dichter

Chen Li creëert oorlog met karakters)作標題,報導昨夜的朗誦,文中稱此詩具中國特色又超越國界,為四方皆可感受之詩。

六月十八日下午,我參與了米赫歷奇與瑞典詩人歐騰(Willem

Jan Otten)詩作翻譯計劃成果呈現。米赫歷奇 是戰後克羅埃西亞最偉大的詩人,數日來我與他交談多次,並互贈詩集。我覺得他與另一位與會的羅馬尼亞女詩人

卡香(Nina

Cassian)皆是極具個人風格之東歐大師。他的詩精簡,含蓄,富抒情之美。他知識淵博然而卻非常謙和,與赫伯特一樣,是戰後東歐最敏銳的文學心靈。我手抄我新譯的兩首他的詩,〈月光下〉和〈最後的情話〉,送給這位讓人感覺很舒服的可愛長者。他聽我以中文朗讀這些詩作,極感興趣,且像小孩子一樣摘下眼鏡,眼睛貼著我詩集上頭的中文字,三百六十度旋轉之,好奇地觀察象形文字的奧妙。與他同行,為他口譯英文的克羅埃西亞評論家提雅(Tea

Bencic)女士,對於我對歐洲詩的認識與狂熱相當驚訝,一直表示務必要保持聯繫。當晚閉幕之夜節目「二十世紀詩博物館」,我與其他十幾位詩人以各自的語言朗讀每人覺得可以流傳至下一世紀的各國二十世紀代表詩作。我朗讀了聞一多的〈死水〉,並簡述其詩藝。同在台上的卡香因看不到此詩英譯,問我此詩為何,我說這是中國的「惡之華」。我與七十五歲,居住紐約的她,在詩歌節中從不識變成知音,她的著作逾五十種,是詩人,也是散文家,音樂家及翻譯家。她在送給我的詩集前面特別標明我們是「詩與音樂的同黨」。她說我詩作中指涉到的德布西、莎蒂、梅湘,也都在她最愛之列。回到台灣後,我翻譯了多首她的詩,其中一首〈歌唱與吠叫〉,最是可愛:

他睡在我床上像一隻巨大的蜥蜴,他說。

他說了很多。

他,像蜂窩般,充滿了金黃色澤,嗡嗡鳴響,會刺人的話語。

我用話語回答——它們結合,離異,又復合,

它們互吻,互咬,它們歌唱又吠叫。

他說︰我不舉重,

我舉你的乳房,直到精疲力竭,銷魂狂喜。

他擅於言詞

以及舉乳。

相信我的話。

詩歌節前後,我繞去布魯塞爾、巴黎三天,又去阿姆斯特丹、海牙逛了一下。在海牙莫瑞斯王宮美術館,我看到了我喜歡的畫家維梅爾(Vermeer,

1653-1675)那幅有名的《有珍珠耳飾的少女像》,並且買了一件印有此像的

T-shirt。六月二十三日搭飛機回到台灣,我以為我已結束了我的鹿特丹詩之旅,而其實卻不然。七年來,在此文之前,我迄無專文記此詩旅,除了一首〈未寄的明信片〉詩:「在鹿特丹,到市立劇場和/各色人種迂迴用英語談詩的路上/一位黃臉孔的荷蘭流浪漢/用簡單的中文把我快遞回亞熱帶的/島國。他說︰『給我一塊錢。』」我回到

了亞熱帶的島國,但某些東西似乎仍在路上,尚未完全歸來。

二OOO年末,我收到一本寄自克羅埃西亞的雜誌 《論壇》(Forum)——這是該國最大的文學雜誌——在

7-9月號這期刊出了我十七首詩作的翻譯,譯者為

Sasa Rajkoviic女士,並附一篇提雅女士所寫評論〈親密書詩人陳黎〉(Pjesnik

Intimnoga Pisnma Chen Li)。這個雜誌的總編輯正是米赫歷奇。

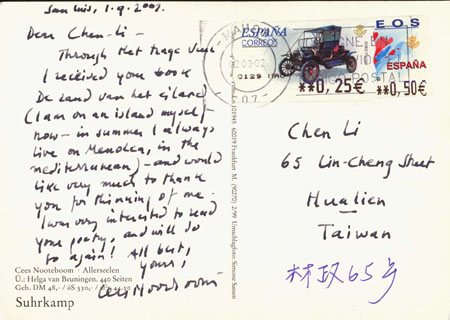

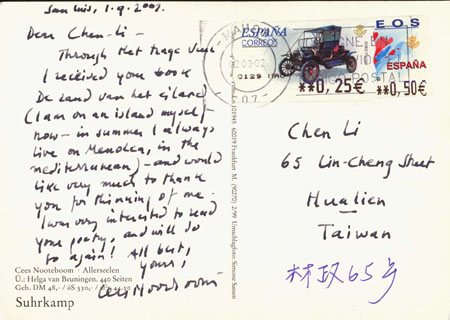

二OO一年十二月,荷蘭《文火雜誌》(Het

trage vuur)出版了馬蘇菲譯的我的詩選集《島嶼邊緣》(

De Rand Van Het Eiland ),選譯了各階段詩作四十餘首,並附一篇當年五月她二度來台時對我的訪談:〈詩是永恆的孤寂〉(Poezie

is altijd eenzaam)。馬蘇菲問我願不願再去荷蘭,跟一些學者、讀者見面聊詩,兼做促銷。一九九九年在鹿特丹,她告訴我,他們邀我與會的原因之一是想看我是不是真的會死守台灣。我想我已經「變節」一次,不宜貳過,遂婉拒。她寄了一本譯詩集給詩歌節間與我相談甚歡的荷蘭詩人諾特布姆,他從秋居的西班牙地中海邊 Menolca 島上寄明信片給我,說對我的詩很感興趣。真是客氣的長者。我在台灣時,特別從我書房裡荷英對照的《荷蘭詩選》中找出他寫日本俳聖的〈芭蕉四首〉譯成中文,帶往詩歌節送給他。他非常親切友善,頭腦敏捷,談吐風趣。我問他可否在台灣發表這些譯詩,他欣然曰諾。可是我一直沒有把我極珍愛的他的一些譯詩發表出來,也許等到他得諾貝爾獎那天吧。

二OO二年初,我在家收到了荷蘭世界詩歌基金會與鹿特丹國際詩歌基金會合作出版,一本收錄到過鹿特丹詩歌節的三十餘國詩人

51首詩作,原文與荷蘭語對照,並附一張詩人自己朗讀詩作CD的詩選集:《世界詩歌的

51個聲音》(Eenenvijftig

Stemmen Uit De Wereldpoëzie)。我的〈戰爭交響曲〉也在其中,其餘詩人包括阿都尼斯(Adonis)、阿米亥(Amichai)、布洛斯基(Brodsky)、克勞斯、金斯堡(Ginsberg)、奚尼(Heaney)、赫伯特、米赫歷奇、索因卡(Soyinka)、瓦科特、大岡信、谷川俊太郎等。這是一本歷屆鹿特丹

詩之旅的紀念冊。

二OO五年一月,他們寫信問我是否同意讓我的詩作〈牆〉(收於詩集《家庭之旅》)變成藝術品,置於鹿特丹街上。鹿特丹當局以兩年時間,在鹿特丹新西區串連幾條街路,打造一條把詩歌公共藝術化的「詩路」。整個計畫於二OO五年十一月完成,並舉行完工慶祝活動。此一區域住有超過六十種國籍的居民,由國際詩歌基金會提供許多國際詩人詩作,讓居民票選,總共選出十一位詩人作品,由執行單位邀請國內外藝術家創作出十一個結合詩與視覺藝術的公共藝術品。荷蘭藝術家布傑寧(Toni

Burgering)負責我

〈牆〉的再創造,完成的作品懸掛於中國居民頗多的馬森尼塞街(Mathenesserplein)一座名為新馬森尼塞通道大樓(Nieuw

MathenesserPoort-gebouw)的建築物牆上。布傑寧將〈牆〉最後兩行「牆壁有耳/依靠著我們的脆弱巨大地存在」的荷譯:“De

muur heeft oren/op

onze zwakte rust zijn kolossale bestaan”,和詩的標題,中國字「牆」,做成霓虹燈管,懸於該大樓入口牆上。以黃色燈管構成的「牆」字,看起來彷彿是一間房子的平面圖,有許多隔間,也有一些空地。兩行荷蘭語譯詩,則以藍色燈管成一列展開。他們還把荷譯的〈牆〉全詩,連同中文原作,並陳在一塊詩板上供民眾閱覽。

所選的另外十首詩作,包括比利時詩人歐思太衍、巴西詩人杜萊蒙德(Carlos

Drummond de Andrade, 1902-1987)以及荷蘭、土耳其、蘇利南、摩洛哥、維德角群島等國詩人之作。沒想到在此又碰見了一九九九年詩歌節開幕夜向其致敬的荷蘭語現代主義詩歌開山祖師。杜萊蒙德的多首詩作,多年前即被我譯成中文,收在《拉丁美洲現代詩選》(1989)裡,其中一首〈家

庭之旅〉還被我同題重寫,並成為我一九九三年出版的詩集名稱。在異國和未曾謀面的詩人/舊知,以詩相遇,也算是美麗的詩人家庭團圓之旅。

尼娜•卡香 (Nina Cassian) 詩抄

米赫歷奇

(Slavko Mihalic) 詩抄

雨果•克勞斯

(Hugo Claus) 詩抄

回首頁

陳 黎文學倉庫 Mail me

me