甜蜜的辛苦

翻譯對我而言,是閱讀與創作兩者的替代。我並不是很積極的閱讀者,為了要翻譯——或者為了要找一些東西來翻譯——逼使我必須稍微廣泛或專注地閱讀一些東西,這讓不怎麼用功的我有機會用功一下。我也不是很積極的創作者,並且常常覺得江郎才盡或者不知道要寫什麼,翻譯別人的東西給了我一些補償與刺激——在翻譯時,你錯以為那是自己的作品,所以江郎才盡的你覺得自己又在創作;在翻譯的過程或翻譯完成後,你無可避免地因對別人作品較專注地接近,獲得一些創作上的啟發或動力,這讓不知道要寫什麼的你有機會再寫一些東西。

我與張芬齡在師大英語系就讀期間(1972-76),因為對現代詩的興趣,時常在一起閱讀或搜尋中外現代詩資料。畢業後,對詩的熱情有增無減,乃思藉著翻譯較有系統地閱讀些東西。1977-79年,我服預官役於空軍,擔任英語教官,頗多空閒時間,張芬齡則於1978-80年就讀於台大外文研究所——這段期間是我們有計劃譯介外國現代詩的開始。我們先從英國「運動派」(The Movement) 詩人著手,翻譯了拉金 (Philip Larkin),休斯(Ted Hughes),以及休斯的另一半——美國女詩人普拉絲(Sylvia Plath)的詩作。在當時的台灣,要獲得一些比較新的資訊似乎並不易,不像現在有多樣進口西書管道,甚至只要上網訂購,足不出戶,東西就寄到你家。1978年前後,我們在中山北路的書店找到了一本翻版的普拉絲小說《鐘瓶》(The Bell Jar),又於牯嶺街舊書攤買到一本原版精裝的普拉絲詩集《精靈》(Ariel),帶給我們蠻多閱讀的樂趣。後來以張芬齡之名在《中外文學》月刊1979年2月號、3 月號發表了〈雪維亞.普拉絲其人其詩〉,介紹了這位名震大西洋兩岸、只活了三十歲的天才女詩人。她和休斯兩人可說是英語現代詩壇的金童玉女,然而她的自殺身亡,她與休斯間的恩恩怨怨,更成為二十世紀文壇持久不衰的熱門話題。

張芬齡1978年信中的一段話可以略見當時台灣學府內資訊之不足︰「上個星期為了寫 Plath,我到師大圖書館去,什麼也沒找到,那裡的書太舊了。找了半天,只找到一句話和她有關︰『英國評論家把

Robert Lowell 和……以及 Sylvia Plath 列入 confessional poets』,而這些都早已知道。」在沒有什麼註解、評論可以參考的情況下譯介現代或當代詩,對能力有限的我們實在是一件苦中作樂之事。翻譯這些英語詩拓寬了我們的視野,讓我們因為具體接近幾位極優秀詩人的作品,而對一位創作者可能有的深度與強度略有體會。這些東西後來

收錄在張芬齡《現代詩啟示錄》(1992,書林出版公司)一書

輯二的「英美現代詩譯介」裡,包括我們譯的六十四首拉金、休斯、普拉絲以及後來獲得諾貝爾獎的奚尼

(Seamus Heaney)

的詩作,還有四篇評介他們的文字。書林版此書已絕版,2000年前後我們在電腦上重新編排、修訂了這四位詩人的譯作,增加了七首新譯,得詩七十一首,厚兩百餘頁,定名為《四個英語現代詩人》,計畫重印出。

輯二的「英美現代詩譯介」裡,包括我們譯的六十四首拉金、休斯、普拉絲以及後來獲得諾貝爾獎的奚尼

(Seamus Heaney)

的詩作,還有四篇評介他們的文字。書林版此書已絕版,2000年前後我們在電腦上重新編排、修訂了這四位詩人的譯作,增加了七首新譯,得詩七十一首,厚兩百餘頁,定名為《四個英語現代詩人》,計畫重印出。

同樣在1978年,我買到了幾本引我進入拉丁美洲文學殿堂的書籍,包括兩本拉丁美洲文學史,企鵝版 (Penguin Books) 西班牙語、英語對照的《拉丁美洲詩選》、《聶魯達詩選》、《瓦烈赫詩選》,新導向版(New Directions)西英對照的聶魯達《地上的居住》、兩本帕斯詩集,以及一本紐約 Schocken Books 出版,Stanley Burnshaw 編選的奇妙秘笈《詩自身》( The Poem Itself )——此書雖非拉丁美洲詩專論,但它所收錄、賞析的 45位法、德、義、葡、西語現代詩人150首詩作中,卻有多首拉丁美洲詩名作。這些書有些購自國內,有些則託張芬齡在美國的姊姊購得。

我們對拉丁美洲文學產生興趣,是因為修第二外國語時選了西班牙語,而選西班牙語,則因為選課當天我們都較晚到校,法語、德語皆已額滿,只能選西班牙語。當時我們西班牙語雖學得不怎麼樣,但覺得西班牙語一堆aaoo,唸起來甚為好聽,所以很想找西班牙語詩來唸。買到的書既多是西英對照,理解起來似乎也不算太難。1978-79年間,我計劃編譯一本《拉丁美洲現代詩選》,並即刻動手翻譯。上大學時讀余光中先生譯的《英美現代詩選》,覺得受益匪淺,心想如能仿效為之,應是不錯之事。服役期間,我在筆記簿上拉拉雜雜翻了一堆,加上張芬齡的配合,很快地就略具規模。我當時的想法︰像瓦烈赫(Vallejo)、聶魯達(Neruda)、帕斯(Paz)這樣的大詩人,一定都要翻個幾十首,並有長文介紹。1979年夏我退役,回到花蓮,與張芬齡結婚。11月在《民眾日報》副刊發表〈地上的戀歌︰智利大詩人聶魯達評介〉與〈聶魯達詩譯〉。次年又在《中外文學》上刊出所譯的聶魯達《一般之歌》中的名篇〈馬祖匹祖高地〉(長四百餘行),並將譯好的拉丁美洲現代詩陸續發表於《台灣文藝》、《幼獅文藝》等刊物。1981年在《中外文學》發表〈墨西哥詩人奧他維奧.帕斯評介〉及〈詩選譯〉。1982年在《中外文學》發表祕魯詩人〈瓦烈赫詩選〉及〈論瓦烈赫的詩〉。一邊翻譯,一邊又增購多本拉丁美洲文學選集或個集,豐富我們的材料,計劃中的《拉丁美洲現代詩選》(在1986年時)已大致完工,但由於未能找到出版者,只能暫時剪貼、影印成冊(啊,那個沒有電腦的年代!),分送知己好友。整本《拉丁美洲現代詩選》一直到 1989年才因張芬齡姊姊昔日台大外文系同窗蘇正隆的支持,由書林出版公司印行。全書收八個國家、二十九位詩人近兩百首詩作,厚六百四十餘頁。

這之前,由於遠景出版社欲出一套「諾貝爾文學獎全集」,我們乃選譯了一卷《聶魯達詩集》相助(收於其諾貝爾文學獎全集之45),於1981年出版。另外我們又譯了兩位女性諾貝爾獎得主——智利密絲特拉兒(Mistral)的《密絲特拉兒詩集》(收於諾貝爾文學獎全集之27),以及德國猶太裔沙克絲(Sachs)的詩劇《伊萊》和《沙克絲詩集》(收於諾貝爾文學獎全集之41),於1983年出版。

同年我們又出版了一本《神聖的詠嘆:但丁》,列在時報出版公司「世界歷代經典寶庫」中。譯寫這本書是極痛苦之經驗,過程中幾度後悔魯莽答應,自找麻煩。此書分三部份:前面是我們寫的但丁導讀,約兩萬字;中間是我們譯的牛津大學賀姆斯

(George Holmes)

教授論但丁的小書,約六萬字;最後是我們選譯的但丁《新生》與《神曲》中某些著名篇章。我們翻譯外國詩,自始至今,大都只呼應其分行、分節方式,很少照顧到原詩的韻律。《神曲》義大利文原作主要以三行詩體構成,我們從幾種英譯本翻成中文,只能以散文形式呈現。翻譯沙克絲和但丁的作品,對於我而言是極奇特的經驗。在此之前,我對於猶太教神秘哲學一無所知,對於來世的想像或天堂至福一類的描述也少有興趣。但為了翻譯,必須要閱讀;閱讀之後,有所困惑,有所思索,居然大受感動。我忘不了當初緊密閱讀《神曲》〈天堂篇〉最後幾章時的震顫,何其偉大、華美的想像!何其抽象、純粹的秩序!也忘不了被沙克絲純粹、神秘、固執的抒情滲透時的奇妙喜悅。我不再排斥「宗教」,即使我仍然是無神論者。這些美妙的想像與創構不只與宗教(或一種宗教)有關,它們也跟所有的人類有關。在「現實主義」之外,我學會了其他觀看方式。對我而言,翻譯就是把自己閱讀到的感動具體、清楚地傳遞給別人;而如何將感動化作一種有清晰方向的動力,則是翻譯者的工作。能讓讀者充分體會到你的感動的翻譯,就是好的翻譯。我和張芬齡在翻譯這些東西時,最困難的部分就是學習獲得感動。

拉丁美洲文學倒是很容易感動生長在台灣的我們,其中原因或許是第三世界國家面對西方文藝思潮衝擊時處境的相似。我一直覺得台灣現代詩發展的過程其實就是拉丁美洲現代詩史的縮影,只不過他們的進程或遭遇的問題可能比我們要早個二十年。最終極的問題就是︰如何在西方化或現代化的過程中,保有或凸顯本地的特色?拉丁美洲魔幻寫實主義是他們提出的鮮明答案。但答案不只一個,每一種答案都有它各自的意義。無疑地,超現實主義豐富了許多拉丁美洲重要詩人以及台灣重要詩人的觀看方式。但在結合本土與西方現代主義或前衛思潮上,台灣的詩人顯然還有一段路要走。

聶魯達是不斷讓人感受到喜悅與創意的詩人。我翻譯的第一首聶魯達詩應該是《地上的居住》裡的〈我述說一些事情〉,此詩宣示其詩風轉變之緣由——因為西班牙內戰,他的詩由原先的晦澀、隱密、夢幻轉趨寬闊、明晰。結尾的幾行,很令人感動︰

你們將會問︰你的詩為什麼不告訴我們這種感動驅策我們著手翻譯聶魯達的詩,後來發現別人也從我們的翻譯中讀到了感動,遂使我們更甘心持續翻譯聶魯達。作為一個創作者,我的詩語言和詩觀念顯然受到我翻譯聶魯達此一經驗的影響。但我不敢確定——以中文為工具的我的詩語言,是受到聶魯達詩的影響,還是受到我翻譯出來的聶魯達詩的影響?我的某些詩的構成手法和概念的確源自聶魯達。1980 年我以描述礦場災變的〈最後的王木七〉獲時報文學獎敘事詩首獎,之前一年,我翻譯了聶魯達的〈馬祖匹祖高地〉,詩中那種死亡與再生、壓迫與升起,以及詩人應該為受苦者說話的意念深植於我心中。聶魯達在此詩中彷彿連禱文般堆疊了七十二個名詞片語,啟發我在〈最後的王木七〉中大膽並置了三十六個「去除了動詞的名相」。我在後來的〈太魯閣.一九八九〉一詩以「大量表列」手法列舉了四十八個泰雅族語地名,在〈島嶼飛行〉一詩中列舉了九十五個台灣山名,都是聶魯達技法的衍化,只是源頭也許可以指向另一首《地上的居住》裡的詩〈西班牙什麼樣子〉( "Como era Espana" )——聶魯達在此詩前四節描述他如何深愛著西班牙頑強的土地、卑微的人民,後十四節則一口氣列出一百二十三個西班牙鄉鎮的名字(聶魯達此類表列技法,相對地,可能受到智利前輩詩人烏依多博 [Vicente Huidobro,1893-1948] 的影響,烏依多博在他1931年出版的前衛史詩《阿爾塔索》[Altazor] 裡長六百多行的〈第五詩篇〉[“Canto V”] 中,曾堆疊了190個 [190行] 以 Molino [磨坊] 開始的名詞片語)。我沒有譯聶魯達此詩,或許覺得其並非全然成功之作。知名的聶魯達譯者塔恩(Nathaniel Tarn)和貝利特(Ben Belitt),在譯此詩時卻只取其前四節,而把我覺得印象深刻的後面十四節地名全數刪掉。

夢或者樹葉,不告訴我們

你家鄉偉大的火山?

請來看街上的血吧!

請來看

街上的血,

請來看街上的

血!

1997年我們把先前出版的四十首聶魯達譯詩,修訂、擴增為六十首的《聶魯達詩精選集》,交桂冠圖書公司於次年出版。在修訂過程中,我們發現有些詩在初譯時因為跟隨英譯,與西班牙語原作稍有出入。我們花了很多時間,竭盡所能,翻查西班牙語字典,對照原作,逐行校訂。出版後,有次受邀在台北和平東路巷子裡新開設的「聶魯達咖啡館」談聶魯達,結束後一位任教於淡江大學西班牙語系的先生起來發言,他說他曾經比對《聶魯達詩精選集》裡我們譯的幾首聶魯達「愛的十四行詩」,覺得譯得相當精準,且忠於原文。他的一席話給我很大的鼓勵,使我們膽敢把聶魯達《一百首愛的十四行詩》整本譯出,於1999年由九歌出版公司出版。

1997年我們把先前出版的四十首聶魯達譯詩,修訂、擴增為六十首的《聶魯達詩精選集》,交桂冠圖書公司於次年出版。在修訂過程中,我們發現有些詩在初譯時因為跟隨英譯,與西班牙語原作稍有出入。我們花了很多時間,竭盡所能,翻查西班牙語字典,對照原作,逐行校訂。出版後,有次受邀在台北和平東路巷子裡新開設的「聶魯達咖啡館」談聶魯達,結束後一位任教於淡江大學西班牙語系的先生起來發言,他說他曾經比對《聶魯達詩精選集》裡我們譯的幾首聶魯達「愛的十四行詩」,覺得譯得相當精準,且忠於原文。他的一席話給我很大的鼓勵,使我們膽敢把聶魯達《一百首愛的十四行詩》整本譯出,於1999年由九歌出版公司出版。

其後,我們又賡續前功,把聶魯達晚年所作、死後出版的可愛的小詩集《疑問集》全部譯完。這本書收集了三百一十三個追索造物之謎的疑問,分成七十四首,每首都是小小「天問」。暮年的聶魯達,面對死亡,思索人生,不時突發奇想,展現未泯的童心。這本詩集可視為詩人臨終前對生命的巡禮。聶魯達拋下三百多個未附解答的疑問,逗引讀者進入迷宮似的生命版圖,歡喜地迷途,謙卑地尋找出口。

我們是翻譯了幾位諾貝爾獎得主的詩。有些(像聶魯達等)是在得獎後,有些(像帕斯等)在得獎前。1980年10月諾貝爾文學獎揭曉之夜,我接獲中國時報副刊編輯的電話,問我是否聽過米華殊(Milosz)之名或讀過他的詩。我說有,我有他英譯的一本《波蘭戰後詩選》,裡面就有他自己的詩。他是在美國的波蘭人,任教於加州大學柏克萊校區。他們問我可不可以幫時報譯他的詩,因為整個晚上他們打電話到海內外各地,沒有找到識得這位新科諾貝爾獎得主的華人。當時已過九點,他們要我即刻翻譯——當年並無傳真機,也無電腦,且已過了副刊截稿排版時間。我很快地譯了一首米華殊的〈獻詞〉,在電話一端一字一字唸給他們,他們請人另用毛筆寫下製版,第二天見報。這是當天台灣各報唯一刊出的米華殊詩。之後,我又譯了多首。大約從這年,中時、聯合兩報開始了諾貝爾文學獎爭奪戰。

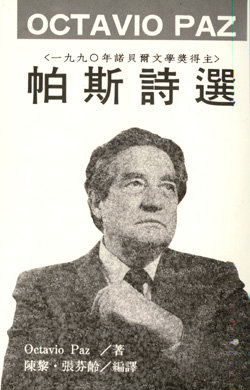

我們自然非每役必與,但也曾為多位得獎者衝鋒陷陣或預埋地雷過——1987年的布洛斯基(Brodsky),1990年的帕斯,1991年的葛蒂瑪(Gordimer),1992年的瓦科特(Walcott),1995年的奚尼,1996年的辛波絲卡(Szymborska),1999年的葛拉斯(Grass)。這些譯作有些收在我們的《四方的聲音:閱讀現代•當代世界文學》裡(此書1993年由花蓮文化中心出版,在「輯二」部分,我們譯了俄國、波蘭、拉脫維亞、立陶宛、南非、伊拉克、馬丁尼克、聖露西亞等八國

18家 78首詩作),有些則單獨集結成冊,包括《帕斯詩選》(1991,書林)和《辛波絲卡詩選》(1998,桂冠)。不管別人怎麼看諾貝爾獎,我喜歡它——它讓以有涯之生泅游於無涯文學之海的我們,每隔一段距離就遇有一座照明的燈塔。我們在孤寂的迷宮玩知識的捉迷藏,久久不得出口,諾貝爾獎這樣子的世界大獎的定時開獎,支撐了我們在迷宮裡摸索的耐性和衝勁。或問︰英語系畢業的你們如何翻譯這七嘴八舌的萬國詩作?回答是︰透過英文譯作,再輔以各國字典,對照原作(如果原作在焉),再輔以身為創作者或翻譯者之本能。這也是一種捉迷藏,可喜的是,這些東西南北老鼠都自有其投懷送抱、被中文貓捉住之道。我說過,捉住的是精神,是感動。

多年來,透過原版唱片聆賞西洋古典音樂(特別是歌劇和藝術歌曲)的經驗,對我的翻譯也頗有幫助。這些唱片都附有歌詞原文和兩三種譯文。聆聽時,可一邊逐字對照歌者所唱原文,一邊瞄向譯文掠取其意。反覆為之,體會尤深。這樣的訓練,讓我不怕透過翻譯再翻譯——或者說,透過翻譯追索詩人本意。

翻譯波蘭女詩人辛波絲卡的詩就是頗愉快之經驗。

我覺得跟她似乎有某種緣分。最早見到她的詩是在米華殊那本1965年初版的《波蘭戰後詩選》裡。米華殊選錄了她的一首詩,說她的詩「機智,大膽,多彩多姿,但往往太喜歡使用曲喻」。他認為這是她的優點,也是缺點。(我自己似乎就是追求「機智,大膽,多彩多姿,但往往太喜歡使用曲喻」的寫詩者。)米華殊在 1983年三版時修正了對辛波絲卡的看法,承認前見有偏,增收其詩為八首。

我買的第一本辛波絲卡詩選是

1981年普林斯頓大學出版的《聲音,情感,思想》——有她七十首詩作英譯,並附波蘭原文。1994年4月我「寫」了一首詩〈回家——跟隨 Szymborska〉(收在我的詩集《島嶼邊緣》)︰

我們自然非每役必與,但也曾為多位得獎者衝鋒陷陣或預埋地雷過——1987年的布洛斯基(Brodsky),1990年的帕斯,1991年的葛蒂瑪(Gordimer),1992年的瓦科特(Walcott),1995年的奚尼,1996年的辛波絲卡(Szymborska),1999年的葛拉斯(Grass)。這些譯作有些收在我們的《四方的聲音:閱讀現代•當代世界文學》裡(此書1993年由花蓮文化中心出版,在「輯二」部分,我們譯了俄國、波蘭、拉脫維亞、立陶宛、南非、伊拉克、馬丁尼克、聖露西亞等八國

18家 78首詩作),有些則單獨集結成冊,包括《帕斯詩選》(1991,書林)和《辛波絲卡詩選》(1998,桂冠)。不管別人怎麼看諾貝爾獎,我喜歡它——它讓以有涯之生泅游於無涯文學之海的我們,每隔一段距離就遇有一座照明的燈塔。我們在孤寂的迷宮玩知識的捉迷藏,久久不得出口,諾貝爾獎這樣子的世界大獎的定時開獎,支撐了我們在迷宮裡摸索的耐性和衝勁。或問︰英語系畢業的你們如何翻譯這七嘴八舌的萬國詩作?回答是︰透過英文譯作,再輔以各國字典,對照原作(如果原作在焉),再輔以身為創作者或翻譯者之本能。這也是一種捉迷藏,可喜的是,這些東西南北老鼠都自有其投懷送抱、被中文貓捉住之道。我說過,捉住的是精神,是感動。

多年來,透過原版唱片聆賞西洋古典音樂(特別是歌劇和藝術歌曲)的經驗,對我的翻譯也頗有幫助。這些唱片都附有歌詞原文和兩三種譯文。聆聽時,可一邊逐字對照歌者所唱原文,一邊瞄向譯文掠取其意。反覆為之,體會尤深。這樣的訓練,讓我不怕透過翻譯再翻譯——或者說,透過翻譯追索詩人本意。

翻譯波蘭女詩人辛波絲卡的詩就是頗愉快之經驗。

我覺得跟她似乎有某種緣分。最早見到她的詩是在米華殊那本1965年初版的《波蘭戰後詩選》裡。米華殊選錄了她的一首詩,說她的詩「機智,大膽,多彩多姿,但往往太喜歡使用曲喻」。他認為這是她的優點,也是缺點。(我自己似乎就是追求「機智,大膽,多彩多姿,但往往太喜歡使用曲喻」的寫詩者。)米華殊在 1983年三版時修正了對辛波絲卡的看法,承認前見有偏,增收其詩為八首。

我買的第一本辛波絲卡詩選是

1981年普林斯頓大學出版的《聲音,情感,思想》——有她七十首詩作英譯,並附波蘭原文。1994年4月我「寫」了一首詩〈回家——跟隨 Szymborska〉(收在我的詩集《島嶼邊緣》)︰

他回家。一語不發。

面對他的牆壁,面對他的

除濕機。顯然,他碰上了

不愉快的事情——不愉快,

在白日生活的某一點,並且

不想把它帶回家。

他和衣躺下,背對隔室妻女的

談話。黑暗像一條毯子

蒙住他的頭。

他四十上下。經歷過一些世事

得過一些聲名。但此刻

他更像一個期待回到母體的

逃亡者。明天他還要到學院

演講夢以及現實。但此刻

他蜷曲夜中,熟睡如嬰兒。

這首詩幾乎是辛波絲卡1972年 “Powroty”(〈回家〉)一詩的中文翻版。我當時正遭遇某些困境,心緒頗亂,湊巧再度翻閱她的詩集,讀到此詩第一句「他回家,一語不發」,大驚,覺得她居然把我心中的話寫了出來。到中間「他四十上下」一句更覺奇妙,因為當時的我正是四十歲,我覺得冥冥中有一股力量在斯時斯刻讓她詩中的生命和我的生命相契合,於是我大膽、不覺羞恥地「半譯半寫」了這首〈回家〉。1996年10月,諾貝爾文學獎揭曉前夕,我一直在讀她的詩、譯她的詩,預感她會得獎。果然成真。遂尋購她其他詩集,持續譯之,並上網抓取資料,終成一本含五十首中文譯詩的《辛波絲卡詩選》。裡頭,我們也「譯」了〈回家〉一詩︰

他回家。一語不發。她的詩比我的少四行,但顯然「偉大」許多——我的似乎太「寫實」。但我不覺得我的詩是她的詩的翻譯,因為我「翻譯」的是我自己生命的感受,或感動。透過她的詩,我們也許殊途同歸,在迷宮中相遇。 2000年,我們編選、翻譯了一本名為《世界情詩名作100首》的書。

顯然發生了不愉快的事情。

他和衣躺下。

把頭蒙在毯子底下。

雙膝蜷縮。

他四十上下,但此刻不是。

他活著——卻彷彿回到深達七層的

母親腹中,回到護衛他的黑暗。

明天他有場演講,談總星系

太空航行學中的體內平衡。

而現在他蜷著身子,睡著了。

所選的詩從古典到現代,有希臘、羅馬詩,有韓國的「時調」、日本的「短歌」,有波斯、阿拉伯詩人,有義大利、法國、英國的十四行詩,有我喜愛的幾位二十世紀俄語或西班牙語詩人……。這次,我們試著在一些譯詩中適當呼應原詩的格律,以增加趣味。但如果因為形式而錯失內容的精準,我們寧以自由詩的形式再現原意,再現我們的感動。我們譯過一些日本俳句、短歌,覺得循其 5-7-5

十七音節(俳句)及 5-7-5-7-7 三十一音節(短歌)形式,翻成三行與五行的自由詩,似乎是不錯的方式;如果硬要湊成 5-7-5

十七個字、5-7-5-7-7 三十一個字,或者以西方的雙行體(couplet)譯俳句、以中國四行的七言詩體譯短歌,則恐有僵硬難化或削足適履之弊。梁實秋先生翻譯的莎士比亞,某些人認為不夠雅,但我覺得只要做到信、達,原詩張力在焉,雅自然在其中。只要你有足夠能力不讓文字變陳腐,「直譯」也是很好的方式。我不反對龐德(Ezra Pound)式的「活譯」或「曲譯」。而我傾向直譯。翻譯者扮演著多重角色:譯者,讀者,詮釋者;鏡子,橋樑,旅遊指南。但翻譯者不該是企圖美化或改變原作面貌的美容師兼造型師,他該盡量保留原作精神,不加油添醋,不妄加粉飾,不稀釋,不濃縮,讓作品本身去為自己發言,譯者不宜多嘴干預。2005年,從中學教職退休的我們又編選、翻譯了一本《致羞怯的情人:四百年英語情詩名作選》,收錄了

38

位詩人

91

首詩作,每位詩人之後並附兩頁譯註,概述其生平背景與寫作風格,深入淺出詮釋每首譯詩。同年,花蓮縣文化局出版了兩冊「陳黎.張芬齡譯詩集」:其一為《四個英語現代詩人:拉金,休斯,普拉絲,奚尼》;其二為《拉丁美洲詩雙璧》,包含了《帕斯詩選》與聶魯達《疑問集》。2006年,我們為天下遠見出版公司譯了一本頗好玩的美國童詩桂冠詩人傑克.普瑞拉特斯基(Jack

Prelutsky)的童詩集《下雨下豬下麵條》(It’s

Raining Pigs and Noodles)。2009年,將聶魯達二十歲的情詩經典《二十首情詩和一首絕望的歌》譯完,連同其《一百首愛的十四行詩》,以《聶魯達雙情詩》之名出版。2010年,由花蓮縣文化局出版「陳黎.張芬齡譯詩集

3」《當代世界詩抄》,收錄了

32 國

69家

333

首詩作,是我們自大學畢業前後至今,譯介外國詩歌部份成績的呈現。

所選的詩從古典到現代,有希臘、羅馬詩,有韓國的「時調」、日本的「短歌」,有波斯、阿拉伯詩人,有義大利、法國、英國的十四行詩,有我喜愛的幾位二十世紀俄語或西班牙語詩人……。這次,我們試著在一些譯詩中適當呼應原詩的格律,以增加趣味。但如果因為形式而錯失內容的精準,我們寧以自由詩的形式再現原意,再現我們的感動。我們譯過一些日本俳句、短歌,覺得循其 5-7-5

十七音節(俳句)及 5-7-5-7-7 三十一音節(短歌)形式,翻成三行與五行的自由詩,似乎是不錯的方式;如果硬要湊成 5-7-5

十七個字、5-7-5-7-7 三十一個字,或者以西方的雙行體(couplet)譯俳句、以中國四行的七言詩體譯短歌,則恐有僵硬難化或削足適履之弊。梁實秋先生翻譯的莎士比亞,某些人認為不夠雅,但我覺得只要做到信、達,原詩張力在焉,雅自然在其中。只要你有足夠能力不讓文字變陳腐,「直譯」也是很好的方式。我不反對龐德(Ezra Pound)式的「活譯」或「曲譯」。而我傾向直譯。翻譯者扮演著多重角色:譯者,讀者,詮釋者;鏡子,橋樑,旅遊指南。但翻譯者不該是企圖美化或改變原作面貌的美容師兼造型師,他該盡量保留原作精神,不加油添醋,不妄加粉飾,不稀釋,不濃縮,讓作品本身去為自己發言,譯者不宜多嘴干預。2005年,從中學教職退休的我們又編選、翻譯了一本《致羞怯的情人:四百年英語情詩名作選》,收錄了

38

位詩人

91

首詩作,每位詩人之後並附兩頁譯註,概述其生平背景與寫作風格,深入淺出詮釋每首譯詩。同年,花蓮縣文化局出版了兩冊「陳黎.張芬齡譯詩集」:其一為《四個英語現代詩人:拉金,休斯,普拉絲,奚尼》;其二為《拉丁美洲詩雙璧》,包含了《帕斯詩選》與聶魯達《疑問集》。2006年,我們為天下遠見出版公司譯了一本頗好玩的美國童詩桂冠詩人傑克.普瑞拉特斯基(Jack

Prelutsky)的童詩集《下雨下豬下麵條》(It’s

Raining Pigs and Noodles)。2009年,將聶魯達二十歲的情詩經典《二十首情詩和一首絕望的歌》譯完,連同其《一百首愛的十四行詩》,以《聶魯達雙情詩》之名出版。2010年,由花蓮縣文化局出版「陳黎.張芬齡譯詩集

3」《當代世界詩抄》,收錄了

32 國

69家

333

首詩作,是我們自大學畢業前後至今,譯介外國詩歌部份成績的呈現。

我與張芬齡合作的方式,大致上是看過詩作後,先由一人主譯,另一人過目後提出異議,再討論修改之;翻譯途中若遇瓶頸,有時會採接力方式,由另一人登場突圍。也有各自譯成,再交對方審閱者。我們長期在相同環境下接觸詩、文學,對文字的感覺大抵接近,合譯時不致有雞同鴨講之虞。但沒有哪兩個人是一樣的,所以這裡頭還是有許多互補的空間。張芬齡寫過不少詩評論(包括對我作品的評論),也曾英譯拙詩成 Intimate Letters: Selected Poems of Chen Li(1997,書林)一書,理解、分析、組織能力皆不弱,對我們的譯事有定音之功。我則不時利用創作者的直覺,在定稿階段偵查缺失,抓捕漏網的詩意。

翻譯像捕蝶,企圖為讀者抓住飛舞的蝴蝶,好讓其一窺全貌。然而當他釘死蝴蝶時,他呈現出來的只是僵硬的標本,而非真正的蝴蝶。如何釘住文字蝴蝶的雙翼並且讓其仍保有生命,是翻譯者面臨的最大的挑戰以及努力的方向。

翻譯也是遊戲,像猜謎或拼圖遊戲。但,是有謎面而無確定謎底的猜謎——你必須自己發明答案,並且讓你的讀者信服;是割裂以後,無法也不許拼回原貌的拼圖遊戲——你必須拼出一幅既是又不是原圖的新圖。這是曖昧的遊戲,傷腦筋的樂趣,辛苦的甜蜜。

——原載《中外文學》月刊第 337

期(2000年6月);2010年10月修訂

回首頁 陳 黎文學倉庫 Mailme