偷窺者陳黎

偷窺者的法文是

“voyeur”,這個字有兩個意思:愛偷看猥褻場面的人,也就是窺淫者,此其一,其二指看熱鬧者。

從《廟前》、《動物搖籃曲》、《小丑畢費的戀歌》,陳黎走過《家庭之旅》,創造《小宇宙》,立足《島嶼邊緣》,以「邊緣」為基地,對故鄉花蓮和整個台灣的歷史付出省思與關照,由內而外,自小至大地逐步擴展寫作素材,一步步貼近他賴以存活的島嶼,傾聽它的「母音」。〈太魯閣•一九八九〉、〈花蓮港街•一九三九〉以及〈福爾摩莎•一六六一〉三首或可稱作陳黎的「島嶼三部曲」。從一九八九年作者所在的太魯閣峽谷到父祖時代日本治下的花蓮,乃至荷、西在大航海時期染指下的台灣島,陳黎隨著年紀增長,反而一而再,再而三,以筆為針,深探消逝的時代,用犀利的文字和意象,羅列堆砌陌生的地理名詞和異族命名下的街路市容,以剖示歷史,思考——太魯閣的、花蓮的、台灣的,同時也是他自己的——歷史。

如果說陳黎的詩構建了其作品王國的骨架,那麼他的散文就是黏附其上的肌理血肉,不僅使其完整,呈現多樣的風貌,更有意無意地呼應了他在詩裡想要強烈傳達的訊息和情感。

顯著的目標不適合偷窺,太魯閣、花蓮港街、福爾摩沙這樣巨大的存在當然無需偷窺,陳黎用嚴肅審慎的態度以詩的形式來處理這些龐大的題材。而肌理血肉是「瑣碎」的,生活是瑣碎的,人性百樣而瑣碎,知識也是紛雜瑣碎的,是一點一滴累積而成的。陳黎散文兩大主題是對知識的追尋陳述和對人性的開掘,事實上,所呈現的就是一切出現在陳黎日常生活週遭眾多「瑣碎」人、事、物的集合體,其成分包括他的親人、學生、同事、各路營生人馬,包括他所閱讀、聆聽、欣賞的文字、音樂和藝術作品,以及記憶、夢想和感動。把這些加總起來,我們會發現陳黎筆下的世界與一般人的並無二致,「瑣碎」程度不相上下,這是他散文的普遍性所在,然而,由於他在看待這些生活瑣事,將其轉換成文字時,採取了奇異的偷窺角度,因此他的散文是十足「陳黎式」的,特別是他表現出來的人生態度和遣辭用字的方式。 4. 第一主題:地上的居住

陳黎善於撿拾容易被忽略的小事,從這些小人物、小事件,他提出對世界對生活的看法,以及介入其中的方式。在許多篇幅不長的文章裡,他描寫了諸如〈火車〉和〈歐羅肥〉裡的憨傻得令人憐愛的學生、香甜軟Q到比三民主義蔣總統還萬歲的〈麻糬〉、「陽奉陰違、行徑不法」的〈我的丈母娘〉、〈母與子〉裡「不罵不上進的母親」、〈素娥願〉裡即使離婚亦在所不惜,立志競選里長做大事的女子、彷彿是陳黎自身寫照的〈陳腐先生傳〉(以上《人間戀歌》),鐵匠老去了的〈木山鐵店〉、〈朋友死去〉裡早逝的友輩英語教師H、〈股票頌〉裡「活到老,學到老」的股票族夫子(以上《晴天書》),巡迴推銷員贈送的〈臉盆之旅〉(《彩虹的聲音》),以及〈有綠樹,檸檬和時間的風景〉(《偷窺大師》)裡穿梭在時間和記憶裡的賣冰老者……

這些人居住於陳黎居住的「太魯閣」、「花蓮港街」和「福爾摩莎」,也居住在陳黎筆端的「太魯閣」、「花蓮港街」和「福爾摩莎」。陳黎以偷窺的方式介入筆下人物的生活,用「暴露」的手法呈現他窺見的色、香、味,他呈現的是生命中真實的喜悅和缺憾,美醜並具,香臭兼聞。他偷窺筆下人物在毫無防備下對他暴露的東西,又轉而在紙上暴露偷窺所得,陳黎並未,也不能透過他的筆改變任何現狀,不能令喜者愈喜,悲者轉樂,因為生活不總是充滿亮麗的色彩,紅花綠葉五彩繽紛固然令人喜悅,卻也無人可以擺脫陰雨天的灰暗。陳黎體認到人性千姿百態,如此才構成豐富多彩的真實世界,《晴天書》一開頭就寫︰「也許這又是一個黑夜,也許這又是一個雨天。但打開記憶,打開天窗,我們很容易又可以有晴天的心情。」

陳黎擅長透過巧妙而不失準確的措辭告訴讀者他對世界的看法,譬如陳黎說〈黑肉姑媽〉(《晴天書》)是「真正的『大家樂』組頭」,而遭到女兒誤解的黑肉姑媽也自我解嘲地發出「黑心不如黑肉」論。在似乎是陳黎自況的〈陳腐先生傳〉裡,陳庸先生被誤為陳腐,其人善於譏嘲,每每使當事者難堪不已,但他常常以「我自己也是!」作結,更令人無言以對,然陳腐者何人,不言可喻。諸如此類的幽默是陳黎散文的一大特色。他大量使用雙關,甚至數關的辭語,對他而言,文字像是一種與情境氛圍比賽何者更為準確的遊戲,快樂譬如〈賣春聯隊〉(《晴天書》)、驕傲和對學生的愛飽滿譬如〈歐羅肥〉(《人間戀歌》)。這是一種發乎情止乎禮的戲謔。準確的用字使他的散文形式和內容達到令人滿意的效果與笑果,也體現了他對世界對生活的態度,樂觀、包容。 5. 第二主題:知識的考掘

陳黎頌讚生命、土地,知識更以它所能散發的最大力量令他著魔,這裡所謂的「知識」包括文字、色彩、線條、音符、影像、肢體,種種足以成就智慧或美的元素。陳黎的偷窺工廠營業項目不僅包括「人生的某些面向」,也包含了「某些大師的作品」,在《偷窺大師》裡,被陳黎窺視的大師或未來的大師包括聶魯達、張愛玲、小林一茶、松尾芭蕉、歐文柏林、巴爾蒂斯、佛瑞、德布西、魏爾崙、蔡小月、盧炎、潘朝成、郭子究、以及雷光夏等三位年輕的台灣女歌手。從這份清單,我們可以一窺陳黎對音樂、美術乃至攝影等各種形式的藝術的涉獵與喜愛,每每以之入文。類似的素材更早以前就出現在《晴天書》、《彩虹的聲音》或《詠嘆調》裡。以一個大學英語系出身的教師而言,我們發現他「貪吃雜食」到什麼地步,他的「某些大師」包括:小津安二郎、賽門與葛芬柯、霍洛維玆、巴哈、波納爾、曹禺、鮑伯•馬利、茱麗葉•葛雷柯、莫利斯•貝賈爾、果凍捲摩頓、肥仔華勒、沃爾夫、梅湘、魯奧、波赫士、帕斯、羅斯科、聶魯達、楊納傑克、普契尼、安東尼•蓋德斯、布洛斯基、陶淵明、杜甫、奇里科、魯迅、方莘、邁爾士•戴維斯、比莉•哈樂蒂、奧登、歐姬芙、弗瑞達•卡羅、彼得•凱里、新維也納樂派……

許多在藝術成就上登峰造極的大師都是陳黎散文裡的座上客。這類文章自然免不了知識性的敘述,但有別於藝術史、音樂史、或文學史教科書之類的平板語調,也不像一般的評介,陳黎添注了一己的所思所感,我們看不到空泛無力的形容詞,多的是像這樣的句子:「第五集第十二首(“When You're Smiling”),我們聽到楊深情、溫柔的獨奏,而哈樂蒂一次又一次哭喊般地唱著『smiling』與『smiles』這兩個字,讓我們感覺這些微笑其實是強做歡顏的小丑的眼淚。」(〈奇異的果實〉,《彩虹的聲音》)在〈苦惱而激情的生命畫像〉(《彩虹的聲音》),陳黎描述卡羅「把身心所受的創傷全表現在她的藝術中,在健康不良和精神痛苦雙重的折磨之下,她創作出一幅幅撼人又動人的畫作。這些畫作悲淒善感地述說著她的故事和心事……傾向的卡羅喜歡把自己的悲苦的命運和自我毀滅的癖好結合在一起。在他一系列自畫像裡,她的表情始終如一:犀利的眼睛流露出懷疑的眼神,幾分鄙夷地看著這個世界;冷傲倔強的唇邊浮顯出細黑的短髭;濃密的眉毛在鼻樑上方交合成展翅飛鳥之姿,經過妝扮的女性容顏散發出陽剛的氣質。令人悸動的是她頸間的風景——有時是鮮紅的髮帶繩索般糾纏於頸部,有時是濃密的髮絲巨浪般拍打於頸間,有時是灰黑的鐵環或獸骨傳出被奴役的訊息,有時是帶刺的荊棘鮮血斑斑地刻畫出受難者的形象。」

這應該不是「二十世紀藝術史」之類的書籍會採用的文字。又譬如〈從一朵花窺見世界〉(《彩虹的聲音》)說歐姬芙「跟新墨西哥時期的孤獨、隱遁做對比,畫花時期的歐姬芙顯然不吝惜展現她自己的情感。這些花是她自我的呈示,是一個情感飽滿、生命力旺盛的女人兼藝術家的自畫像。這些花訴說著喜悅、美、神秘、以及愛。它們讓我們窺見歐姬芙的世界,也窺見歐姬芙所窺見、揭示的世界。」

陳黎在大師之間游移作樂,觀察微密一如他對土地與眾人之所見所聞。他把大師的生命、作品融進自己的生活和作品,他在文章裡呈示的各種知識,其實就是展現他作為一個平凡人的部份生活,他和妻子張芬齡一起閱讀了他所喜歡的外國文學作品,並大量迻譯為中文,而有《聶魯達詩集》、《密絲特拉兒詩集》、《沙克絲詩集》、《神聖的詠歎》、《拉丁美洲現代詩選》、《帕斯詩選》、《四方的聲音——閱讀現代•當代世界文學》等譯著。

在偷窺大師的時候,陳黎「自然也從他們身上偷學到一些偷窺之法」,也就是:「偷窺是用心看,不是用眼睛看」。所以他在歌聲裡聽到的微笑「其實是強做歡顏的小丑的眼淚」,卡羅的眼神懷疑中帶著鄙夷,脖頸之間「是帶刺的荊棘鮮血斑斑地刻畫出受難者的形象」,而歐姬芙的花「讓我們窺見歐姬芙的世界,也窺見歐姬芙所窺見、揭示的世界。」

在部份文章裡,陳黎不惜使用「情緒性」的詞藻。〈偷窺偷窺大師〉(《偷窺大師》)一文描寫巴爾蒂斯,形容他是畫家裡的偷窺大師。陳黎在一本外國雜誌上邂逅了巴爾蒂斯,「很氣憤自己從大學以來購買、閱讀的那幾本進口現代美術史或辭典為什麼沒有出現他的名字」,幾年後,「在一本本地美術雜誌上居然看到一位名叫『邢嘯聲』的大陸人寫的巴爾蒂斯訪問錄,這名『共匪』跑到巴爾蒂斯瑞士住處和他促膝長談,相見恨晚!文前還刊出多頁巴爾蒂斯畫作。真令人生氣」,又過了幾年,「一件令我無法忍受的事情發生了——巴爾蒂斯的畫居然來到台北展出。這,這不是太羞辱我了嗎?要和那些凡夫俗子在大庭廣眾下『共享』我的秘密喜悅?」。

這幾段文字故作情緒化,彷彿被搶了糖果的三歲小孩的控訴。這就是陳黎,他暴露他所觀察到的人性,也不吝惜暴露自己。任何人都可以反過來質問他:「巴爾蒂斯是你的嗎?」陳黎的回答大約是:「『我的』巴爾蒂斯自然是我的!」陳黎擁有的是儲存在心底,被其私密化了的巴爾蒂斯——這樣的巴爾蒂斯當然與眾不同。

他進入「大師」的世界,而非置身其外「無情地」向讀者介紹這些作品。在部分文章裡,陳黎把對大師作品的感受徹底和生活融合,〈小津安二郎之味〉(《晴天書》)譬如是。「小津安二郎的電影看起來都很像。簡單而類似的主題,重複的演員,重複的場景」,甚至笠智眾去的小酒館或料理店彷彿就是同一家。花蓮市區也有一家日本料理店,歷史悠久,陳黎「也跟父親一樣點大同小異的幾樣料理」,這句話不是很類似小津電影的臺詞嗎?不過這家料理店即將易主,所以「那一餐我吃得有點恍惚。我想到年輕的老闆跟他父親殷切的待客之情,我想到小津安二郎的電影,心中一股說不出的味道。」其他如〈我的霍洛維茲紀念音樂會〉、〈夏夜聽巴哈〉、〈波特萊爾街〉、〈城市之光〉、〈孩子們的海〉……均是。 6. 為所有創作者的頌歌 陳黎的也以夢想和幻想入文,試舉一例。在〈塔拉斯布爾巴島之旅〉(《彩虹的聲音》),陳黎構建了他的理想國,任何人想進入位於南太平洋的塔拉斯布爾巴(捷克作曲家楊納傑克一首管絃樂狂想曲的標題),只要手持任何一本該國文化院編的世界名著即可,無需護照簽證,他們的國旗是野地裡一大片顏色隨季節變換、生命力旺盛的小花,敘述國旗的這段文字來自聶魯達的《回憶錄》(後來在《詠嘆調》〈音樂精靈26〉裡又再現了一次),原文描述他所居住的南太平洋黑島的春天。陳黎也創造了塔拉斯布爾巴語,其特色在於該語言「完全沒有動詞:只有名詞,代名詞,形容詞,副詞,以及一大堆相疊使用的嘆詞」。他舉例說「『噢呶呶,銀色的月光,清涼的風,在河邊的我們,呶呶哪』,意思可能是:『今夜景色很美,你可不可以跟我到河邊散步?』」「在不到五百平方公里的土地上總共有十二座歌劇院,二十六間美術館或博物館,七十五間博物館」,而他們的街道幾乎都以他們喜歡的人物命名,譬如「波特萊爾但丁華格納埃爾葛雷柯史湯達爾紫式部愛倫坡麥哲倫街」。

陳黎虛構這座塔拉斯布爾巴島用意何在?小小的塔拉斯布爾巴島收集了陳黎在〈平凡的風景〉裡大病前所信仰的唯一真理,文學、藝術、音樂、哲學,他在塔拉斯布爾巴島以塔拉斯布爾巴語裡一大堆的嘆詞對所有的創作者、對知識、對美,做無上的禮讚。我們可以把這篇〈塔拉斯布爾巴島之旅〉看做陳黎何以撰寫那麼多關於知識追尋陳述的文章的註腳。

7. 迅速消逝的榮耀

陳黎還寫了兩本體例怪異的散文,其一是全家共同參與的《立立狂想曲》。立立是陳黎的女兒,陳黎和張芬齡用生動幽默的文字記錄了女兒的成長歷程。在〈孩子們的海〉(《人間戀歌》)一文,陳黎引用英國詩人華茲華斯的詩句:「孩童是成人的父親」,形容兒童「是那麼的接近上天的榮耀」而自己「又那麼不察覺它的即將逝去」,呼應華茲華斯認為人在出生之前靈魂與上帝同居一處,每一個初生嬰兒都像小天使一般,頭上頂著明亮的光環。 在這本「包含二十段變奏和二段裝飾奏」的童年狂想曲裡,我們看見兒童驚人的想像力和原創力,遠非成人所能企及。兒童的創意並非受教導而獲得,〈立立的牛脾氣〉描寫立立不再願意上才藝班學畫畫,原因是「老師太愛管閒事」;陳黎在立立成長的過程裡,似乎也變小了,他的夢境竟也出現了立立的布偶們抱怨主人令人不寒而慄的寵愛云云,直到被吵醒時猶仍猜疑寵物們那裡去了(〈立立的寵物狂歡節〉);立立漸漸長大,爸爸媽媽為她找到幾個不會和她爭吵的兄弟姊妹,肩膀寬厚可資倚靠的兄弟「孤獨」、既剛強又溫柔的姊妹「美」,以及照人生百態也照自己的無性藏鏡人「憐憫」(〈立立的兄弟姊妹〉);立立又長大了一些,這時她開始離童真愈來愈遠,見證人類累積財富的本能,經營起〈立立的數字銀行〉,一圓〈立立的出版夢〉;〈立立長大了〉,「她的哭聲從嚎啕大哭變成隱忍的啜泣,討好的撒嬌聲取代了無裡的哭鬧」,媽媽聽見立立把四處蒐集來的語彙,一知半解地合而為一,充滿殺傷力,她也「在從不設防的心的城牆上架設起防禦工事」。 做為「華茲華斯圭臬」的信奉者,陳黎真正體會到「上天的榮耀」倏乎消逝。 8. 奇異的果實 另一顆「奇異的果實」是《詠嘆調》。這本文集(詩集?日記?信札?唱片聖經?以上皆可?)甫問世即遭受論者嚴酷的非議,認為是一本淫書而猛加撻伐。 《詠嘆調》「融情書、情詩、藝術筆記、密碼、日記、唱片指南……於一體」(《詠嘆調》封底文字),體裁新穎,部分內容詭異難解,無疑是陳黎私密性最高,「暴露」自己內在最徹底的一本書。 副標「給不存在的戀人」,扉頁印有莎士比亞第十八首十四行詩末節原文詩句,依梁實秋先生譯文如下:「只要人們能呼吸,眼睛就能看東西/此詩就會不朽,使你永久生存下去」,整本書似乎是一首題獻給「不存在的戀人」的詩。既然不存在,自慰,自我完成又何妨? 《詠嘆調》分三部,「夏夜微笑」、「音樂精靈」、「腹語術」,篇數各有三十三、三十三,三十四,合計為百。數字100之於陳黎是否象徵了完滿?或者僅是巧合,並無特別意義? 在〈腹語術14〉,陳黎後設地給那些「希望這本書有一個起碼的情節或故事大要的讀者」一個導引(一把「不存在」的鑰匙?):「作者在書的第一部份虛構了一個(?)『不存在的戀人』,這個戀人是他信仰(『詩、音樂、愛情』)的來源,但一如現實世界裡所有被認定的永恆的戀人,她(他)們都是不永恆的——會讓人受苦、猜疑,會和現實衝突,惟有在失去她(他)後,她(他)才能永恆地存在,永恆地被擁有。」 在第二部分,「作者轉向另一個虛構的戀人告白:在這幾乎是他自己的化身(和他同月同日生——『孿生的靈魂』——書裡頭沒有明指出),音樂精靈般的純真戀人身上,他找到了沒有衝突的精神的交流。但他不確定這孿生的戀人(或者他自己),是不是能全然領受他的心事,為他卸下錯綜複雜的秘密負擔。」因此,在第三部分,「他繼續和這些,以及其他存在、不存在的戀人、友人,以及他自己,交談。希望曾經有過的美好事物,能夠永恆地被詠嘆、擁有。」

無論存在與否,如果上述是一把「可用的」鑰匙,那麼在叩啟《詠嘆調》的大門〈夏夜微笑1〉,看見「我只想把它停格成一張照片,一張你的照片」後,接著步入〈腹語術2〉的走廊,聽見有人問起「你的卡蜜拉現在在那裡?」便可以直接趕往暗房所在地〈腹語術29〉,在那裡「所有的東西都被濃縮成一個畫面,一張你的照片……所有美的東西都是帶不走的……而因為記憶,因為愛,我真正擁有了它……我沒有帶走你的笑容,沒有帶走你,然而因為時間,我沒有失去你。」 這才是整本書的主題,因為不存在,時間無從使力,所以永恆;因為記憶,因為愛,因為時間被固定成一張照片,所以沒有失去;在「想把它停格」到「被濃縮」的過程中,有形昇華成無形,一切美好的從此「笑意盎然」,在有生之年的記憶裡無所遁形。 陳黎在《詠嘆調》裡大玩文字遊戲,或者說大玩文字和遊戲,他把文字、樂譜、密碼、圖象並置其中,本意即不求讀者直接而快速進入他的世界,文字樂譜或可讀可唱,圖象也許可解,但〈夏夜微笑32〉裡那張表必須找到密碼才能解出,而陳黎巧妙的推託——對(大部分的)讀者而言——使它變成了一道晦澀的謎題。 陳黎偷窺有成,他的靈感顯然來自〈腹語術2〉和〈夏夜微笑14〉裡提到的楊納傑克的弦樂四重奏《親密書》和貝爾格的弦樂四重奏《抒情組曲》,二者均題獻給在不(被允許)存在於各自現實生活裡的「不存在的戀人」,古董商之妻卡蜜拉之於楊納傑克,有夫之婦韓娜•傅克絲之於貝爾格,他們都把戀人歸於「美好的東西」之列,並讓他們佔有最美好的位置:貝爾格的「抒情組曲」由巧妙的音樂密碼構成,他「秘密地把兩人姓名的開頭字母H•F•和A•B•嵌入音樂中,並以韓娜的數10,貝爾格的數23為基底,建構樂曲。六個樂章的小節數都是10或23的倍數,到處所見的速度指數亦同。」這個秘密直到曲成半世紀後才被發現。

《詠嘆調》一百篇裡,提及音樂者約四十篇(包括古典音樂、爵士樂、福佬歌謠、客家山歌、原住民歌謠舞蹈),文學六篇,繪畫雕塑三篇,電影一篇,其他如書法一篇,總計逾全書之半,實際上應該不止,因為其中仍有不同形式的藝術互相指涉的篇章未列入計算。這再次印證了陳黎對知識藝術的偏執浸淫。

數百年過去了,現在幾乎再也沒有人將《金瓶梅》、《紅樓夢》視成淫書。高度、廣度或許不一,但出自陳黎此一大小通吃、葷素不拘的作者之手的這本《詠嘆調》,將仍會因部分隱密字句的解讀和一張凹凸合璧的圖象而被釋為淫書嗎?它是深刻而普遍的心靈密碼,或只是一本巧加包裝故弄玄虛的唱片指南?

我們應該只看到肉,還是應該也看到肉上面的色、香、味?

散文家,曾獲時報文學獎散文獎,梁實秋文學獎散文獎,

台灣省文學獎散文首獎等。

*

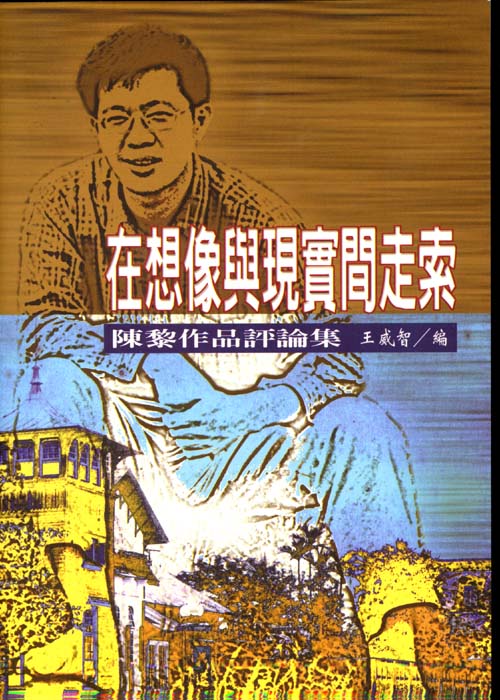

[王威智編]

在想像與現實間走索:陳黎作品評論集

回首頁 陳 黎文學倉庫 Mail![]() me

me