|

||||||||

|

都市原住民政策初探*

|

||||||||

|

施正鋒 東華大學民族發展研究所教授、兼原住民民族學院院長 |

||||||||

|

壹、前言 根據行政院原住民族委員會(2004),「都市原住民」是指「居住在都會區的原住民」(頁41)。不過,根據學術上的用法,應該是「都市化」(urbanized)的原住民,包括原住民祖居地被墾殖者攫取而繼續徘徊者、或是由原鄉前來都會區者。原居台北盆地的凱達格蘭族屬於前者,然而,由於戰後的中華民國政府不再承認平埔族的存在[1],因此,我們這裡所論的都市原住民,指涉的是那些離開原鄉(55個原住民鄉鎮市),移居都會地區的第一代原住民、或是其後代。 人口學習於使用「推擠因素」(push factors) 以及「牽引因素」(pull factors)來解釋人口遷徙行為,又稱為「推力」、以及「拉力」。推擠因素包括政治上的動亂、以及經濟上的困苦,逼迫人口要逃離故鄉;牽引因素主要是指移居地提供的經濟上誘因,譬如說適宜的耕地、或就業的機會(Castles & Miller, 1998; Jones, 1990)。大體而言,原住民之所以會/要前往都會區,不外乎是原鄉生活條件不足,因而期待在他鄉獲得就學、或就業的機會,進而改善自己、或家人的生活。 台灣原住民遷徙都會區的歷程與非原住民相仿,也就是在經濟發展/現代化的過程中,由於農村社會經濟凋零,工商部門適時需要勞力,都市恰好提供就業的機會。特別是對於沒有保留地的平地原住民而言,譬如花蓮、台東的阿美族人,離鄉背井釋出人頭地的唯一選擇。 儘管當前都市原住民的人數,已經達到原住民總數的三分之一[2],如果再加上尚未辦理戶口遷移者,可能百分比高達50%(陳信木等人,2002:17、56),然而,相較於學術界對於山地原住民的研究汗牛充棟,對於都市原住民的探究比較有限。對於學者而言,山地原住民似乎比較能提供本質上的文化特徵,學術上的貢獻彷彿取之不完、用之不絕;相對之下,一旦沒有原鄉作為滋潤認同的基礎,都市原住民似乎頓時失去觀察的價值,尤其是對於人類學家而言。 到目前為止,台灣對於都市原住民的研究,除了遷移的描述、紀錄[3],主要是由社會學者所從事的,譬如傅仰止(1985、2001)、楊士範(2005、2006)。我們歸納現有研究所關心的議題,除了總括性的生活狀態/生活輔導(傅仰止,2001;陳信木等人,2002),其他大致可以分為勞動/就業(朱柔若,2001)、教育(林金泡,2001)、社會福利(李明政,2001)、居住/住宅(彭建文、王世燁,2007;顏愛靜、楊鴻謙,2000)、以及認同(卓石能,2004)。相對之下,一般性的都市原住民政策層面研究則屈指可數[4],譬如吳堯峰(1989)、林修澈等人(2004)。即使是中央研究院民族學研究所主導的「台灣原住民社會變遷與政策評估研究計畫」(2007),並沒有特別為都市原住民設一個子題。 我們檢視近兩回總統大選的原住民族政見,都市原住民並未特別被兩大黨的候選人所關注。不論是馬英九在2008年的「多元共榮的原住民族政策」、「十二項政策主張」,或是連戰在2004年的「十大主張、八大願景」、「原住民族政策白皮書」,並沒有出現都市原住民的字眼。同樣地,謝長廷在2008年的「尊重才是族群和諧的開始」、陳水扁在2004年的「原住民政策」,也看不到都市原住民被單獨列出來。 同樣地,根據原民會主委夷將.拔路兒在立法院的答詢,在原民會一年60多億的預算當中,專款專用於都市原住民的只有一億多(無作者,2007:232)。我們往負面猜想,有可能是因為都市原住民被一般化而忽略掉了。如果往正面來看,是現有的原住民政策並未區隔空間上的原鄉、還是都市原住民,只要具有原住民族身分,都可以享有國家政策的關照;換句話說,我們當前的原住民族政策傾向於屬人主義,並未特別有屬地的思考。 在下面,我們先將釐清「都市原住民」這個大家認為理所當然的概念。接著,我們將根據政府的調查報告,簡單描述都市原住民的人口特質、以及社會經濟現狀。再來,我們要由我國的族群政策、以及原住民族政策,來鋪陳都市原住民政策的內涵。最後,我們將把重點放在都市原住民的認同、以及自治權的實踐。

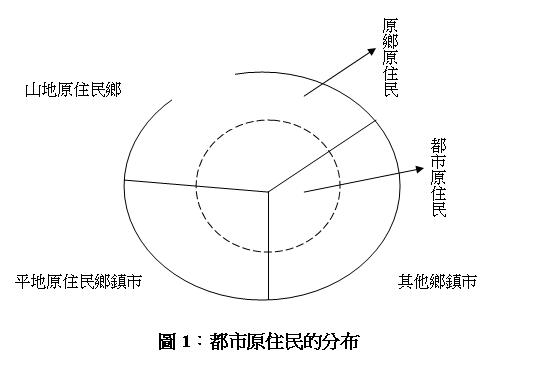

貳、誰是都市原住民 我們《九十一年台灣原住民統計年鑑》(行政院原住民族委員會,2004)當中的原住民人口分布統計表來看(表3-1,頁55),原住民的總人口數是依據居住的地方來分類的,也就是相互排斥的山地鄉、平地鄉(鎮、市)、以及都會區三大部分,百分比分別是38.0%、28.9%、以及34.1%。 這樣的分法,大致是依照行政區域來區隔的,也就是以傳統的30個山地原住民鄉、以及25個平地原住民鄉(鎮、市)為基礎,而都會區則是扣掉這55個鄉鎮市的殘餘類別[5](圖1)。問題是,就事實而言,並非所有的非原住民鄉鎮市都是屬於都會區,譬如苗栗的三義鄉;同樣地,就邏輯而言,並非所有的原住民鄉鎮市都沒有被列為都會區的資格,特別是平地原住民鄉鎮市,譬如花蓮市、或是台東市。 其實,目前政府採行的原住民鄉鎮市分法,除了有行政方便的權宜考量,還有原住民身分的分類,也就是依據居住地方強行切割的「山地原住民」、以及「平地原住民」二分法。以行政區域來做身分的歸屬,枉顧原住民居住地區往往跨越行政區域的事實,久為原住民所詬病不已,譬如賽夏族、以及排灣族。 相對地,就概念上而言,都市原住民則是以居住鄉鎮市的社會經濟條件來做分類,以便政府針對城鄉差距作不同的政策規劃。最簡單的劃分方式,就是以目前的台北、台中、高雄市為中心,再加上其軸幅網路的週邊地區。另一種方式是依據該地的人口數來區分,譬如說,台北、高雄兩個直轄市,基隆、新竹、臺中、嘉義、臺南五個省轄市,或是再加上人口15萬以上的32個縣轄市。

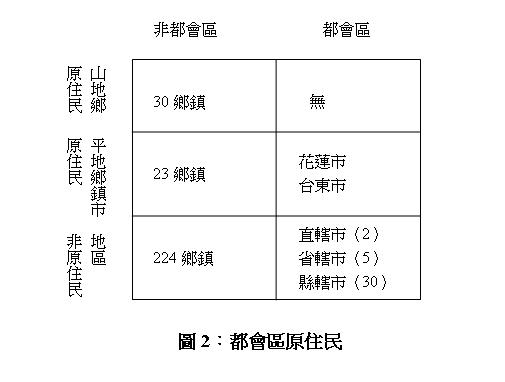

我們認為,在考慮原住民居住地區的社會經濟條件之後,都市原住民的人數應該以居住在都會區為標準,也就是在現有的2個直轄市、5個省轄市、32個縣轄市(圖2)。如此一來,應該加上屬於原住民平地鄉鎮市的花蓮市、以及台東市,再扣除非原住民地區的224個非都會區鄉鎮。

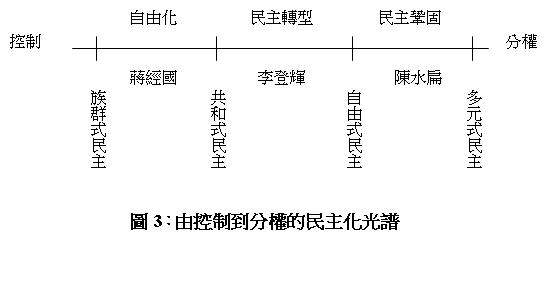

參、都市原住民的現況 根據行政院原住民族委員會(2004:55、表3-1;61、表3-8)所編纂的《九十一年台灣原住民統計年鑑》,在2002年底為止,原住民總人數為432,516,其中有147.365人設籍都會區(34.07%);在這些都市原住民當中,以桃園縣(33,124、22.48%)、台北縣(32,183、21.84%)、台中縣(11,148、7.56%)、台北市(10,192、6.92%)的人數上萬。 就人口特質而言,都會區的女性(54.32%)多於男性(45.65%)(原住民族委員會,2004:62、表3-10);相對之下,全國原住民的性別百分比並無明顯差距,也就是女性49.20%、男性50.80%(頁57、表3-3)。這是否與女性比較容易在都會區找到工作、以及母系社會的阿美族移居都會區的百分比較高有關[6],值得觀察。 就年齡層的分布而言,0到15歲的都市原住民佔了31.98%(原住民族委員會,2004:頁62、表3-10),全國的總平均為25.73%;相較之下,50歲以上的都市原住民佔了7.74%(頁62、表3-10),而全國的總平均為15.73%(頁57、表3-4)。由此可見,都市原住民的人口結構顯然比較年輕。 就學歷來看,都會區教育程度為小學或以下者佔了49.30%(原住民族委員會,2004:頁62、表3-11),遠高於全國平均數40.12%(頁58、表3-5);相對之下,不論是國中/初中(23.47% vs. 29.48%)、高中/高職(21.27% vs. 24.63%)、還是大專或以上(3.91% vs. 5.77%),都會區的百分比都低於全國平均(頁62、表3-11;頁58、表3-5)[7]。這樣的結果令人擔憂,也就是說,都會區或許提供較多的就業機會,卻未必能提高都市原住民進入職場的準備。 根據內政部(c1995:表4)的〈八十四年臺灣地區都市原住民生活狀況調查報告分析〉,由1994年底到1995年底,都會區原住民家庭以母語為主要使用語言的百分比,由42.20%降為38.80%,相對地,使用國語的百分比由53.32%提高為60.49%。比較令人安慰的是,有高達85.91%的都會區原住民父母贊成國小教母語。不過,我們再比較稍晚台北縣原住民的情形(傅仰止,2002:46、表3-8),平常在家使用母族語與家人溝通的百分比只有17.5%,使用國語者58.1%,族語與國語並用者佔16.6%;由於使用閩南語者僅佔4.9%,由此可見,對於都市原住民母語/族語的最大挑戰來自國語。 就經濟層面來看,根據《民國九十五年台灣原住民經濟狀況調查報告》(陳信木、黃維憲,2007:18、表2-2),台北市、高雄市、以及其他都會區原住民的家庭總收入分別是每年769,932、600,623、以及614,935元,高於全國原住民的平均數509,712元。 就原住民的勞動參與率而言,台北市、高雄市、以及其他都會區原住民的勞動力百分比為66.96%、65.91%、以及68.14%,稍微高於全國平均數64.47%(行政院原住民委員會,2007:97、表3-65)。就失業率而言,分別為3.67%、7.31%、4.37%、以及4.37%(行政院原住民委員會,2007:106、表3-72),反倒是高雄市的原住民失業率為全國的一倍以上。 我們細究原住民希望的工作地點,除了台北市的原住民有55.7%希望在都會區,高雄市的原住民只有20.7%,其他都會區的原住民也只有23.5%,而整體而言,只有13.8%的原住民希望在都會區工作(行政院原住民委員會,2007:169、表3-115)。由此可見,儘管原住民遷移都會區,卻未必代表他們真的嚮往在都市的工作。 肆、族群政策中的都市原住民政策 如果我們把歷史視野往前推移到十七世紀中葉,台灣原住民族的命運與其他墾殖國家的原住民族相仿,就是由被發現、征服、開發、到同化的過程中,如何在支配的夾縫中維繫命脈。在漢人的眼中,只要原住民能接受漢人的教化,立即可以將自己由「番」提升為「人」的地位;居住在西部平原的平埔族首當其衝,遭受外來統治者的同化政策荼毒最深,也因此在戰後被國民黨政府剝奪原住民族的身分,彷彿要為自己無力捍衛集體認同而接受最嚴厲的處罰。 戰後以來,台灣由威權體制的自由化、民主轉型、到民主鞏固的追求,經歷蔣介石、蔣經國、李登輝、到陳水扁,大致可以用族群式民主、共和式民主、自由式民主、多元式民主的遞嬗來描述(圖3)。在這同時,中華民國的族群政策是由支配族群的文化來建構國家、以色盲的方式來看待少數族群的文化特色、容忍少數族群的文化差異、到接納族群的多元文化(施正鋒,2007a、2007b)。具體而言,就是由同化政策逐漸調整為以多元文化主義為圭臬。

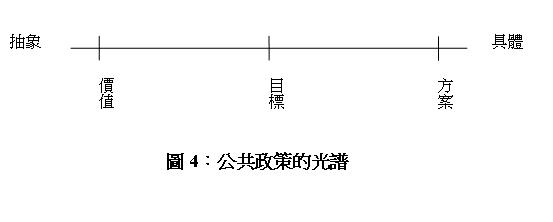

其實,在『中華民國憲法』裡頭,只有少數民族(national minority)的名詞,也就是漢人以外的少數族群(ethnic minority),並沒有原住民族(indigenous people)的概念。在1991年的第一次修憲增修條文中,有關國民大會代表(第1條)、立法委員(第2條)、以及監察委員(第3條)席次的規定,「平地山胞」、以及「山地山胞」的字眼才現身;不過,一直要到1994年的三次修憲,增修條文才正式將「山地同胞」正名為「原住民」,並且明確地提及原住民的地位(第10條): 國家對於自由地區原住民之地位及政治參與,應予保障;對其教育文化、社會福利及經濟事業,應予扶助並促其發展。對於金門、馬祖地區亦同。 不過,我們可以看到,原住民其實是被當作邊遠地區的居民看待。 憲法對於多元文化的正式宣示,終於在四次修憲(1997)的增修條文獲得確認(第10條): 國家肯定多元文化,並積極維護發展原住民族語言及文化。 國家應依民族意願,保障原住民族之地位及政治參與,並對其教育文化、交通水利、衛生醫療、經濟土地及社會福利事業予以保障扶助並促其發展,其辦法另以法律訂之。對於金門、馬祖地區人民亦同。 在這樣的精神之下,相關的法規漸次訂定,包括『原住民族教育法』(1998)、『原住民族工作權保障法』(2001)、『原住民身分法』(2001)、以及『原住民族基本法』(2005)。不過,到目前為止,我們尚未看到有關都市原住民的法案出現。 先前,省政府在1989年訂定12年三期的長程發展計畫『台灣省山胞社會發展方案[8]』,列有「現階段遷往都市山胞生活輔導措施」(陳信木等人,2003:iv)。接著,行政院在1998年通過8年二期的長程計畫『原住民族發展計畫』,雖然子計畫包含政治發展、教育文化、社會福利、就業促進、衛生醫療、經濟土地、住宅輔導、以及交通水利等項目[9],不過,只能算是業務單位的計畫匯整,不能算是大方向的政策指導。 一直要到1992年,內政部為了配合國家建設六年計畫,整合出『都市原住民生活輔導計畫』(1991/7/1-1997/6/30);原民會成立以後,繼續辦理第二期『都市原住民生活輔導計畫』(1997/7/1-2003/12/31)、第三期『都市原住民生活發展計畫』(2004-2007),並在今年(2008)展開年度性的『都市原住民發展計畫』。我們由歷次計畫的名稱來看,由「生活輔導」、「生活發展」、到「發展」,大致上已經擺脫陳信木等人(2003:68)所詬病的「強烈族群歧視色彩」,不過,依然不脫計畫匯整的性質,包括基本資料更新、宣導原住民族權益、分析生活情況、急難救助、健康衛生保健、就業輔導暨職訓、經濟事業發展、族語教育、以及部落組織發展等等項目,看不出有綱舉目張的政策走向。 套一句Friders與Gadacz(2005: 173-74)的說法:有計畫不一定有政策,有做事不一定能解決問題。因此,我們有必要進一步釐清都市原住民政策為何。如果我們將政策定義為「具有目標傾向的行動」(goal-oriented action),那麼,由抽象到具體的層次,都市原住民政策應該在光譜上有傾向、目標、以及行動的區別。具體而言,如果我們同意多元文化主義是我國族群政策、原住民族政策、以及都市原住民政策的基本價值的話,在進行行動方案的規畫之前,我們必須有介於中間的基本目標、或是方針(圖4),否則,我們不僅很容易在巨細靡遺的具體行政措施中迷失,也無法評估究竟這些預算的執行,是否能真正達成我們所追求的價值。

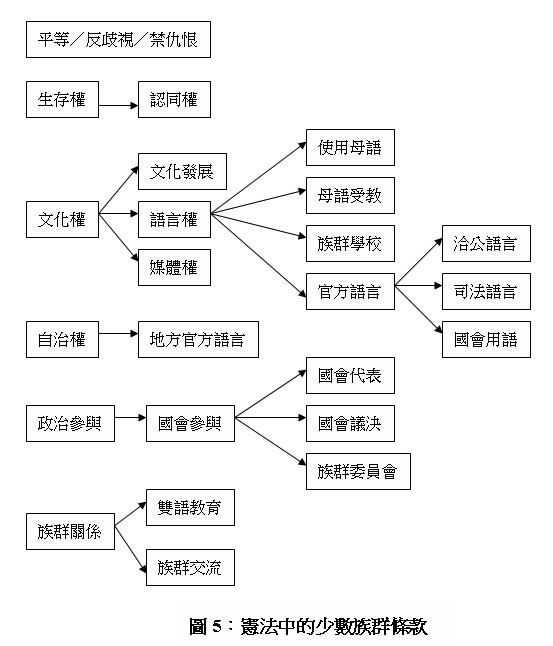

我們比較民進黨與國民黨的原住民族政策思維,前者大致上是接受原權運動者的看法,也就是服膺『聯合國原住民族權利宣言草案』所揭櫫的原住民族權利保障,因此,陳水扁總統先後與原住民族簽定了『原住民族與台灣政府新的夥伴關係』(1999)、以及『原住民族與台灣政府新的夥伴關係再肯認協定』(2002)。相對之下,國民黨一向主張福利式的照顧/恩寵(patronization),對於住民族權利的提法戒慎小心。 從傳統的角度,都市原住民在都會區與非原住民接觸,勢必遭遇調適的障礙,特別是偏見、排拒、歧視,因此,即使不被視為「社會問題」,也是政府認為必須照顧的「對象」(object)。然而,身為都會區的「市民/公民」(citizen),都市原住民有資格(entitled)享有其身為原住民的既有權利(inherent rights)。 Will Kymlicka(1995)將「少數族群權利」(minority rights)分為文化權、自治權、以及政治參與權三大類。我們歸納民主國家的憲法,將有關少數族群權利保障的條款,分類如下(圖5):

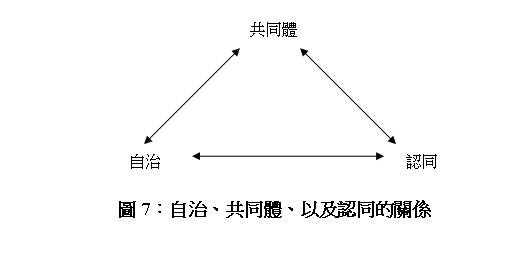

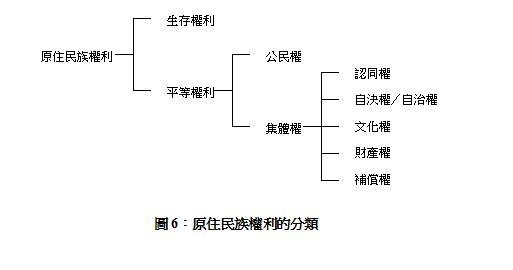

我們接著根據『聯合國原住民權利宣言』(2007),把原住民的權利分為生存權、以及平等權兩大類;平等權可以將其分為公民權、以及及集體權,而集體權又包括認同權、自決權、文化權、及補償權。  我們綜合上述兩份清單,威脅都市原住民生存權的,不再是肢體的傷害、或是生命的滅絕,而是面對主流社會的同化的壓力,也就是過去平埔族所遭受「文化滅種」(cultural genocide)慘痛經驗,因此,應該可以與認同權、以及文化權來共同確認。 有關於公民權部分,是指都市原住民個人作為國家的一份子,應該與其他非原住民公民一樣,可以享有同等的權利,因此,起碼的反歧視措施是必要的。我們如果進一步從集體權當中的補償權角度切入,為了補償墾殖社會對於原住民的殖民/內部殖民作為,政府有必要就都市原住民的參與,採取適度的「積極行動」(affirmative action)作為,尤其是『原住民族工作保障法』的落實。 所謂的自決權,是只原住民在政治、經濟、社會、以及文化等層面,有權利決定自己的生活方式。如果我們把自決權的落實單純化為自治權的實踐,那麼,都市原住民在都會區也有追求自治的權利。最後,如果我們把花蓮、以及台東市列為都會區,那麼,都市原住民也有取回傳統領域的權利。 伍、都市原住民的認同、共同體、以及自治 自來,都市原住民被認為是前來都會區,因此,即使不是被要求隱名埋姓,至少也要儘快融入主流社會。在這樣的氛圍下,都市原住民辛勤的工作,即使以能力來獲得肯定,大多數人終究還是被迫留在社會分工的最底層。 不過,最令都市原住民難以釋懷的,是自己卡在原鄉與都會之間,進退兩難。特別是第一代的都市原住民,輾轉徘徊於遠洋漁船、礦坑、或是工地等都會的邊陲,並不能與非原住民有充分相互了解的機會;同樣地,遠離自己原鄉的族人,生命頓時進入無情的斷裂,甚至於淪於永無止境的心靈孤寂。 對於都市原住民來說,都會區或許是空間、或是文化上的荒原(frontier),不過,也因為彼此共同的「去部落化」(detribalization)經驗,讓他們有建構集體認同的可能。經歷與白浪的負面短兵相接,都市原住民菁英開始正面思索可能的出路,以原住民族權利運動來醞釀嶄新的「泛原住民認同」。 然而,在諸多原住民族權利的論述當中,都市原住民的權利保障似乎是有所保留的,因為對於非原住民來說,這些人的文化外貌已經「脫番入人」,看來比較不是那麼真實[10],是否還有資格尋求國家政策的保障嗎?囿於如此本質化的(essentialized)認同觀,彷彿只有豐年祭等活動才是自己的最後救贖。那麼,都會區長大的原住民第二、三代、甚至於第四代,除了官方的身分註記以外,豈不就自動喪失作為原住民的資格? 根據建構主義(constructivism),集體認同是一種人為的、想像的「共同體/社群[11]」(community),尤其是在都會區面對不公平的待遇之後,遙遠的原鄉無法提供立即的撫慰,都市原住民勢必進行「再部落化」(retribalization)的努力,把原住民所居住的都會區視為部落,把跨越年齡層、部落、族群的族人凝聚起來(Straus & Valentino, 2001; Lobo, 2001: 79)。 因此,都會不再只是一種空間、或是地理的概念,也不是決定都會原住民認同的獨立變數;事實上,都會、以及都會經驗是一種脈絡,就是那種「家的感覺」,讓都會原住民有機會定義自己的認同(Lobo, 2001: 73)。甚至於,對於年輕一代的都會就是原鄉、或是原鄉得的延伸,甚至於是「都會部落」(頁76-78)。這種由「去部落化」到「再部落化」的過程,就是建構都市原住民共同體的契機(Straus & Valentino, 2001)。 不過,由個人到共同體的形成,必須經過組織的催化;不管這是教會、同鄉會、社區發展協會、文化中心、教育單位、還是文教基金會,這些組織構成原住民在都會人際網絡的交錯點(Lobo, 2001: 78-79; Silver, 2006: 150)。只不過,如果要把這些組織由恩寵的私人關係提升為公共服務導向,必須結合都會部落的自治,才有賦權(empowerment)的可能。 都市原住民也可以實施自治,只不過與原鄉的地域式自治不同,大致上是採取屬人的方式來進行,主要有三種模式(Peters, n.d.; Wherett & Brown, 1995):(一)實行「機構自治」(institutional autonomy),由政府成立特別的機構來執行原住民服務的提供,譬如醫療、或是教育體系;(二)採取「政治自治」(political autonomy),一方面有決策權,又兼顧族人服務的提供;以及(三)成立原住民社團組織,扮演壓力團體的角色。 透過自治,都市原住民可以在都會區建構新的共同體,並且凝聚新原鄉的集體認同;此時,這個共同體將是自治體制、以及認同的基礎;當然,這種非本質的集體認同,將是建構共同體、實踐都會自治的動力(圖7)。

參考文獻 陳信木、黃維憲。2007。《民國九十五年台灣原住民經濟狀況調查報告》。台北:行政院原住民委員會委託研究報告。 陳信木、黃維憲、邱清榮。2002。《「都市原住民生活輔導計畫」評估研究》。台北:行政院原住民委員會委託研究報告。 中央研究院民族學研究所(編)。2007。《「台灣原住民社會變遷與政策評估研究計畫」成果會議論文集》。台北:中央研究院民族學研究所 朱柔若。2001。〈都市原住民勞動史〉收於石磊(編)《台灣原住民史──都市原住民史篇》頁91-120。南投:台灣省文獻會。 卓石能。2004。〈都市原住民學童族群認同與生活適應之關係研究──以高雄市原住民國小學生為例〉《原住民族教育季刊》35期,頁77-107。 傅仰止。2002。《台北縣原住民族生活狀況調查報告》。板橋:台北縣政府委託研究報告。 傅仰止。2001。〈都市原住民概說〉收於石磊(編)《台灣原住民史──都市原住民史篇》頁1-49。南投:台灣省文獻會。 傅仰止。1985。〈都市山胞政策的回顧與前瞻〉《思與言》23卷、2期,頁177-93。 行政院原住民委員會(編)。2007。《95年原住民就業狀況調查報告》。台北:行政院原住民委員會。 行政院原住民委員會(編)。2004。《九十一年台灣原住民族統計年鑑》。台北:行政院原住民委員會。 李明政。2001。〈都市原住民概說〉收於石磊(編)《台灣原住民史──都市原住民史篇》頁241-62。南投:台灣省文獻會。 林金泡。2001。〈都市原住民社會福利服務史〉收於石磊(編)《台灣原住民史──都市原住民史篇》頁177-205。南投:台灣省文獻會。 林修澈、王雅萍、黃季平。2004。《台北縣原住民族政策之研究》。板橋:台北縣政府委託研究報告。 林瑞華。2006。《搬家:一個阿美族聚落的遷移──以台北縣瑞芳鎮阿美家園為例》。壽豐:東華大學民族發展研究所,碩士論文。 內政部。c1995。〈八十四年臺灣地區都市原住民生活狀況調查報告分析〉(http://www.moi.gov.tw/stat/Survey/survey01.htm)。 彭建文、王世燁。2004。《原住民族住宅問題與政策之研究》。台北:行政院原住民委員會委託研究報告。 施正鋒。2007a。〈台灣民主化過程中的的族群政治〉《台灣民主季刊》4卷,4期,頁177-89。 施正鋒。2007b。〈台灣少數族群的政策探討〉《教育資料與研究專刊》12月,頁59-76。 施正鋒。2005。《台灣原住民族政治與政策》。台北:翰蘆圖書出版公司。 吳堯峰。1989。〈都市山胞政策之回顧與展望〉《思與言》26卷、5期,頁460-78。 無作者。2007。〈立法院第6屆第5會期內政集民族委員會第30次全體委員會會議紀錄〉《立法院公報》51期,頁221-36。 無作者。1999〈大台北地區都市原住民生活世界的歷史回顧座談會紀錄〉《台北文獻》130期,頁1-41。 顏愛靜、楊鴻謙。2000。〈都市原住民住宅問題之探討〉收於陳欣蘭(編)《都市原住民族群與住宅問題研討會論文集》頁129-58。台北:台北市政府原住民事務委員會。 楊士範。2006。《阿美族都市新家園──近五十年的台北縣原住民都市社區打造史研究》。台北:唐山。 楊士範。2005。《礦坑、海洋與鷹架──近五十年的台北縣都市原住民底層勞工史研究》。台北:唐山。 Castles, Stephen, and Mark J. Miller. 1998. The Age of Migration. 2nd ed. London: Macmillan. Frideres, James S., and René R. Gadacz. 2005. Aboriginal Peoples in Canada, 7th ed. Toronto: Pearson Prentice Hall. Gale, Fay. 1972. Urban Aborigines. Canberra: Australian National University. Gonzales, Angela A. 2001. “Urban (Trans)Formation: Changes in the Meaning and Use of American Indian Identity,” in Susan Lobo, and Kurt Peters, eds. American Indians and the Urban Experience, pp. 169-85. Walnut Creek, Calif.: Altamira Press. Jones, Huw. 1990. Population Geography. 2nd ed. London: Paul Chapman. Kymlicka, Will. 1995. Multicultural Citizenship. Oxford: Clarendon Press. Lobo, Susan. 2001. “Is Urban a Person or a Place? Characteristics of Urban Indian Country,” in Susan Lobo, and Kurt Peters, eds. American Indians and the Urban Experience, pp. 73-84. Walnut Creek, Calif.: Altamira Press. Peters, Evelyn J. n.d. “Self-Government for Aboriginal People in Urban Areas: A Literature Review and Suggestions for Research.” (http://www.brandonu.ca/ Library/CJNS/12.1/peters.pdf) Silver, Jim. 2006. In Their Own Voices: Building Urban Aboriginal Communities. Halifax: Fernwood. Straus, Terry, and Debra Valentino. 2001. “Retribalization in Urban Indian Communities,” in Susan Lobo, and Kurt Peters, eds. American Indians and the Urban Experience, pp. 85-94. Walnut Creek, Calif.: Altamira Press. Wherrett, Jill, and Douglas Brown. 1995. “Models for Aboriginal Government in Urban Areas,” in Evelyn J. Peters, ed. Aboriginal Self-Government in Urban Areas, pp. 83-110. Kingston, Ont.: Institute of Intergovernmental relations, Queen’s University. * 發表於中華民國原住民知識經濟發展協會主辦「都市原住民的政策與實務論壇」,台北,台灣大學社會科學院,國際會議廳,2008/5/23。 [1] 噶瑪蘭族為特例,是由具有原住民身分者更改族名而來。 [2] 桃園縣高達85%。見立委吳志揚在立法院內政及民族委員會的發言紀錄(2007/6/4)(無作者,2007:232)。 [3] 譬如林瑞華(2006)、無作者(1999)。參見Gale(1972)。 [4] 筆者(施正鋒,2005)的《台灣原住民族政治與政策》也沒有提及都市原住民。 [5] 請比較彭建文與王世燁(2007:6-7)的分法。 [6] 阿美族總人口數為148.328,扣掉花東地區77.207人(原住民族委員會,2004:頁56、表3-2),初估都會區的人數為71,121,高達48%。 [7] 請比較《95年原住民就業狀況調查報告》(行政院原住民委員會,2007:14、表3-5)。 [8] 稍後稱為『台灣省原住民社會發展方案』 [9] 見http://www.pts.org.tw/~abori/law/twd0.html。 [10] 見 Gonzales(2001)對於本質主義的駁斥。 [11] 或稱為「社區」。

|