北愛爾蘭的和平*

施正鋒

淡江大學公共行政學系副教授

On

one issue in particular my views have remained constant throughout my

life, that is, the futility of attempting to achieve Irish political unity

by force or by constraint, or otherwise than with the free consent of a

majority of the people of Northern Ireland.

前愛爾蘭總理 (1982-87) Garrett FitzGerald (1993: 189)

壹、前言

自從1969年的北愛爾蘭「動亂」(the Trouble) 以來,在30年的內戰中,超過3,600人喪生、30,000人受傷 (O’Leary and McGarry, 1996: 8-9)[1]。自從1985年英國與愛爾蘭簽署『英愛協定』(Anglo-Irish Agreement 1985),經過十來年的長期努力,北愛爾蘭、英國、以及愛爾蘭三方終於在1998年簽署『北愛爾蘭和平協定』(Northern Ireland Peace Agreement 1998),並且在隨後的公民投票中,分別獲得71.12%北愛選民、以及94.4%愛爾蘭選民支持[2]。英國國會在1998年通過『人權法案』(Human Rights Act 1998)、以及『北愛爾蘭法』(Northern Ireland Act 1998) 來落實和平協定。和平的兩大功臣John Hume[3]、以及David Trimble[4]也於同年獲得諾貝爾和平獎。

在本研究裡,我們將先介紹北愛爾蘭的歷史發展、以及社會分歧的層面;其次,我們將族群和解的概念架構運用到北愛;再來,我們將考察『和平協定』如何安排國家定位的妥協;在結語之前,我們會述及美國所扮演的角色。

貳、北愛爾蘭的歷史發展、以及社會分歧

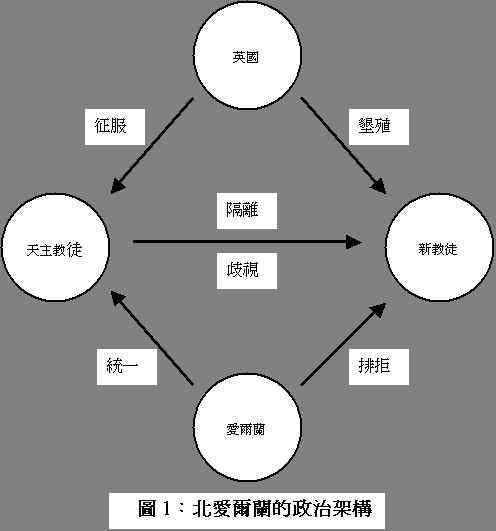

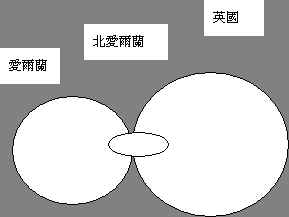

北愛爾蘭是典型的「墾殖社會」(setter’s society[1])(圖1),目前是英國的一部份,也是傳統愛爾蘭Ulster省的一部分。愛爾蘭的原住民族是屬於Celts 的愛爾蘭人,卻因為英國的建國 (state-building) 過程中的領土擴張而被征服。愛爾蘭雖然早在1169年就首度遭到Anglo-Normans入侵,不過,一直要到英王亨利八世[2] (Henry VIII) 時才被在君臨 (1541年);信奉新教的英王發現愛爾蘭人拒絕皈依,在安全的考量下,決定徵招信奉新教的低地蘇格蘭人、英格蘭人前往墾殖 (1609年)(Farren and Mulvihill, 2000: 3; O’Leary and McGarry, 1996: 55)。由於愛爾蘭人的抗拒,克倫威爾 (Oliver Cromwell)、以及威廉三世 (William III或是 William of Orange) 在17世紀出兵作「再征服」,並且將大量的土地分封給外來的墾殖者 (settlers)、以及軍人,特別是最肥沃的土地,讓大多數的愛爾蘭人失去耕地[3]。英國在1921年同意愛爾蘭進行「分治」(partition),讓西/南方的26個郡成立「愛爾蘭自由邦[4]」(Irish Free State),北方的6 個郡繼則續留在聯合王國 (United Kingdom) 裡面,有自己的內閣制區域政府 (Stormont),由新教徒依多數決所控制。英國在1972年因為北愛爾蘭動亂而開始接管 (direct rule),由倫敦任命「北愛國務卿[5]」;1998年『北愛爾蘭和平協定』以來,嘗試的是權利分享政府。

當前北愛爾蘭的人口約一百六十九萬人[6],他們的族群結構大致是以天主教徒、以及新教徒[7]作為分歧的界線[8],人口比率分別是45%:51%[9];天主教徒主要分布在邊陲的西部,新教徒則以貝爾法斯特為中心的都會區 (Doherty, 1996: 201)。根據『北愛爾蘭和平協定』,每個北愛爾蘭議員在選上後必須登錄自己的認同是民族主義者、聯合主義者、還是其他,以便計算法案的通過是否符合「同步共識」(parallel)、還是「特別多數」(special majority)(Strand one-5 & 6);根據當地人的說法,即使是無神論者也要區分到底是屬於天主教徒、還是新教徒,可見宗教標籤代表的是族群認同 (Rose, 1976: 13)。

北愛爾蘭的天主教徒是愛爾蘭人的後裔,他們自認為是本地人

(natives);新教徒則是隨著英國征服愛爾蘭而來的墾殖者後裔,既然新教徒都是在北愛爾蘭土生土長,已經很難將他們視為外來者。照說,愛爾蘭人與蘇格蘭人有地緣關係、歷史淵源、語言文化相近[10],不過,愛爾蘭人在被英國人征服後,整個社會崩解、貴族精英潰散遠走歐陸,只剩下天主教會還能苟延殘喘,特別是開辦教會學校,宗教成為惟一扮演維繫命脈角色的社會機制,因宗教差異因而被當作族群辨識標記、以及以夷制夷(天主教徒vs. 長老會新教徒)的工具,終於造成民族認同也南轅北轍,到十九世紀中,兩個族群已經涇渭分明

(Arthur, 1980: 2-3; Gallagher, n.d.)。因此,我們必須提醒讀者,北愛爾蘭的族群衝突並不是因為教義差異而導致的宗教衝突。

就民族/國家認同 (national identity) 而言,根據1991年的一項民調,北愛爾蘭的天主教徒多自認為是愛爾蘭人(60%),27%認為自己是北愛爾蘭人 (25% Northern Irish、2% Ulster),只有8%自認為英國人;相對地,三分之二的新教徒認為自己是英國人,四分之一自認為北愛爾蘭人 (Ulster或Northern Irish),只有3%承認自己是愛爾蘭人 (Ruane and Todd, 1996: 71, 57-60)。一直到1920年為止,天主教徒的民族認同則一直是「是愛爾蘭人、不是英國人」,相對地,新教徒還多少會自認為「既是愛爾蘭人、也是英國人」;不過,隨著南北愛爾蘭在1921年分治,新教徒就開始顯得相當不願意承認自己是愛爾蘭人,頂多是「北愛爾蘭人」[11];其實,他們的「英國人」身分在戰後也不太得到英國本土的迴響,兩面不是人。因此,與其說「新教徒vs. 天主教徒」是宗教信仰的差異,不如說是世俗的族群認同、或是政治(民族/國家)認同 (Morrow, 1996: 194)。

語言也是北愛族群/民族認同差異的指標之一。根據1991年的人口普查,目前北愛爾蘭會說愛爾蘭語的人數只有131,974,約8.8%,特別是在南區、以及西區,不過,人數最多的還是在貝爾法斯特,有27,430人,其次是在第二大都會區Derry,有9,731人[12]。進一步考察會說愛爾蘭語的個人特色,89.4%是天主教徒 (Chriost, 2000a: Table 4),可見語言與族群認同/宗教信仰的相關;也就是說,雖然天主教徒不一定會講愛爾蘭語,不過,會講愛爾蘭語的人有很大的可能是天主教徒[13]。

一直到十九世紀為止,愛爾蘭語被當作是當地叛亂份子的所使用的語言,英國費盡心思加以打壓、查禁 (Sutherland, 2000: 7)。一直到1713年為止,愛爾蘭人大致被全盤同化,只剩不識字的鄉下人還會說「方言」。英國於1831年在愛爾蘭設立所謂的「國民學校」(national school),使用英文教學;學校不教愛爾蘭語,學生如果用愛爾蘭語交談,會被老師嘲笑、羞辱、處罰,這種作法一直延續到二十世紀初期為止 (Ó Riagáin, 2002)。不過,在十九世紀下半葉,天主教士受到西歐的啟蒙運動、以及日爾曼的浪漫式民族主義 (romantic nationalism) 影響,相信文化差異是獨立運動的利器,因而開始著手語言的自我保護;然而,對於支配政治的新教徒來說,愛爾蘭語幾乎就是天主教、或是愛爾蘭民族主義的同義字,心生恐懼而加緊壓制,造成兩極化 (Andrews, 2000)。其實,會不會說愛爾蘭語、或是支持愛爾蘭語,與國家定位/民族認同、甚至於政治衝突的關係,並沒有表面上看來直接[14]。

![]()

![]()

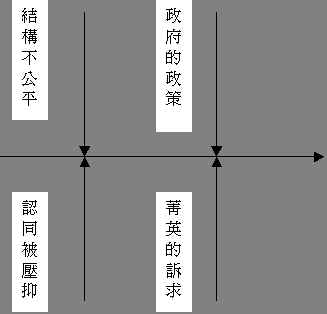

圖2:族群衝突的概念架構

我們先前曾經描述過族群衝突的概念架構(圖2),也就是說,一個社會的多元族群 (ethnic diversity) 並不一定 (deterministic) 會導致政治衝突、甚至於兵戎相見;其實,最主要的獨立變數是政治/經濟/社會結構是否平等、以及被支配族群的集體認同是否被壓制;此外,政府的相關政策(譬如用人、就業、或是福利分配)、或是族群菁英的相對訴求,扮演的是中介變數的角色,可能強化原本的族群齟齬(譬如族群化的國家),也有可能降低其原有的張力(施正鋒,1998)。

在英國統治愛爾蘭的幾百年間,帝國主義者(英國)與墾殖者(新教徒)形成共生的關係,也就是說,英國必須仰賴新教徒來統治殖民地的天主教徒(愛爾蘭人),相對地,新教徒必須依賴英國來捍衛既得的特權、以及利益,以防止虎視眈眈、誓言復國的愛爾蘭人。因此,宗教差異雖然不過是結構性不平等的印記,卻又是族群認同的基礎,彼此相互強化。

特別是在1921-1972年之間的北愛爾蘭政府長期由新教徒所控制[1],對於天主教徒在政治參與、教育、以及就業上百般歧視,加上文化認同上的壓制,因而強化了原本彼此在國家定位、以及國家認同的歧異。Gallagher (n.d.) 把一直到1972年為止的北愛政府的文化政策歸納成三大特色:(一)既不想收攬天主教徒的心,也不想改變他們的信仰;(二)雖然不會禁止天主教徒的文化表現,但是不准其出現在公共場所,譬如禁止用愛爾蘭語當街道名稱[2];以及(三)刻意扶植新教徒的單一文化特色。我們可以看出來,北愛政府採取的是排他性的族群化政策,除了利益上的分配不公,甚至於將新教徒的政治支配貫徹在文化上的表現,自然會引起天主教徒的強烈反彈,讓愛爾蘭共和軍 (Irish Republican Army, 簡寫為IRA) 有理由以直接暴力來對抗結構性暴力。![]()

![]()

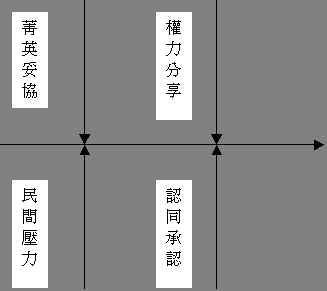

圖3族群和解的概念架構

在這裡,我們另外提出一個族群和平的概念架構(圖3),也就是強調族群菁英的妥協意願,再加上民間要求和平/和解的壓力,進而在政治安排上採取權力分享,特別是「協和式民主」(consociational democracy) 公式,加上國家/政府對於各族群的集體認同能採取包容、開放的態度,族群間的緊張或可取得舒緩,彼此的齟齬也有可能獲得調解 (management)、甚至於化解 (resolution)。[1]

在1970年代,英國一面力促北愛作政治妥協,同時出兵掃蕩IRA,卻始終是徒勞無功[2]。在過去,光是靠政府分別對於兩個族群的文化活動挹注、忽略彼此的政治權力失衡,只會更加強化原本的隔閡;在1980年代,主事者才漸漸體會到認同政治議題的重要性,也就是在用心著手致力於改善族群關係之際,開始覺得有必要將文化差異加以「正當化」,也就是承認族群間存在差異的事實,不再限制天主教徒的文化表現。此時,改弦更張的族群政策有三個特色:鼓勵雙方接觸、鼓勵對於多元文化的包容、以及促進機會均等 (Gallagher, n.d.)。在1985年簽訂的『英愛協定』當中,雙方同意為了調和 (accommodation) 北愛爾蘭兩個族群的權利、認同,保障其人權[3],以及避免歧視而作共同努力 (4-a-i、5-a)。譬如說,語言議題在1980年代末期開始被納入更為宏觀的政治脈絡去考量,也就是說,語言政策的目標不再是單純的文化資產保存,而是被寄望能發揮化解政治衝突(包括社會、經濟歧視)的功能 (Chriost, 2000a; Chríost, 2000b)。

隨著北愛爾蘭的和解腳步在1990年代加速[4],英國與愛爾蘭政府終於在1995年簽署『新架構協定』(New Framework for Agreement 1995),同意合作的四個原則,包括自決、被統治者的同意、民主及和平的途徑,尊重、以及保障兩個族群的權利及認同,以及促成「平等尊重」(parity of esteem)。雙方在1998年簽定的『北愛爾蘭和平協定』中同意將這些精神進一步法制化,也就是夥伴關係、機會平等、不受歧視、以及相互尊重彼此的認同。

『和平協定』的政治安排採取「協和式民主[5]」的精神,也就是服膺Arend Lijphart (1997) 的四個要件:大聯合政府 (grand coalition)、相互否決 (mutual veto)/同步多數 (concurrent majority)、比例原則 (proportionality)、以及高度自主 (segmental autonomy)。除了自主會稍後在國家定位討論,制度上的安排如下:

(一)大聯合政府的精神表現在行政首長有兩人,由議會的最大黨擔任首席部長 (First Minister),而副首席部長 (Deputy First Minister) 必須由相對族群的最大黨出任,兩人共同主導行政委員會(Executive Committee,即內閣);部長則根據各黨在議會的實力來分配,因此,這是跨黨派/跨族群的政府。

(二)相互否決/同步多數原則的表現是透過「同步同意」(parallel consent,也就是出席議會投票者的過半數,加上兩個族群所屬議員的都要過半數)、或是「加權多數」(weighted majority,也就是出席議會投票者的60%,加上兩個族群所屬議員的都要有40%)。

(三)比例原則首先運用在立法議會 (Legislative Assembly) 108位議員的選舉,也就是以單一讓度式的比例代表制 (proportional representation, single transferable vote) 的方式,由18個6人選區產生。議會內部的委員會正副主席、以及成員,也必須根據政黨比例分配。

我們注意到社會運動團體/非政府組織 (nongovernmental organizations,即NGOs) 在北愛爾蘭和平過程中的重要角色,特別是他們強調以參與式的民主來達成社會改造的目標。北愛的民權運動始於1960年代中期,原本是抗議政府對於國宅分配的不公,進而擴及就業歧視、以及選舉法規的扭曲,特別是在1968年發動街頭抗議。不過,新教徒認為這些示威行動只不過是裹著民權外衣的天主教徒技倆,因而發動反制行動,選擇在英國挫敗愛爾蘭的日子大肆紀念,尤其是刻意舉辦遊行穿過天主教徒居住區;雙方終於流血街頭,並招致北愛政府/英軍的鎮壓。此時,愛爾蘭共和軍的游擊策略死灰復燃、四處放置炸彈,相對地,新教徒也組半軍事的民兵團體,恣意射殺對方,英國終於在1969年派軍介入;不過,由於英軍在1972年初開槍殺死14名民權運動遊行群眾[6],稍後卻被判無罪,益加讓天主教徒認為司法偏袒新教徒。一向視若無睹的英國政府,終於在1972年以北愛事務大臣[7]接管北愛政府。

當政治人物束手無策之際,以中產階級為主的民權運動開始展開地方社區的延伸,特別是培養新一代的社區領袖,並思考可能突破困境的出路,為下一波的社會改造 (social transformation) 作準備[8]。雖然衝突與暴力往往會掩蓋和平對話的呼聲,卻有不少和平團體出現,譬如「人民和平[9]」(Peace People) 在1976年幾次成功動員和平遊行;不過,在激情過後,和平工作的重點除了在撫慰面對暴力的心靈以外,更重要的是舉辦小型的跨族群工作坊,讓彼此了解對方、以及學習相互尊重,特別是學校平日、或是暑假舉辦的各種課程、活動、營隊。此外,個別教會也會不時向政客、或是民兵團體表達終結暴力的期待;商會、以及工會也逐漸體會和解才有助於經濟復甦;當然,學者以適時提供和平學的專業意見。不過,政治人物多半對於這些民間社會 (civil society) 的用心嗤之以鼻,認為他們只不過是政治上的不沾鍋,因此,彼此並沒有多大的互動。儘管如此,英國政府在1990年代初期改先弦更張,設立「族群關係理事會[10]」來鼓勵地方政府舉辦相關活動。此外,一些有名望的愛爾蘭人、英國人組成了「Initiative ‘92」的民間組織,鼓勵社區團體討論北愛爾蘭的未來走向,影響所及,百姓對於自己能有的貢獻逐漸有自信、也比較願意對於政治和解表達看法。 (MaCartney, 1999)

社會運動團體/非政府組織對於北愛爾蘭和平的直接貢獻到底有多大,還是有必要作深入研究、評估 (MaCartney, 1999);不過Cochrane (2001: 152) 指出,他們最大的貢獻在於主導政治辯論、以及引入包容的哲學。大體而言,民間社會除了進行左右輿論、影響決策的工作以外,還扮演族群間的調人 (good officers) 角色,譬如傳達訊息、幫助雙方會面、甚或協助政治團體評估其策略、或是目標;在個人方面,牧師、神父、學者、以及社區工作者特別獲得倚重。這些努力未必有媒體效應,尤其是幕後的工作,不過,他們對於安撫徬徨無助的民心、以及鼓勵漸進式的社會改造,功不可沒。(MaCartney, 1999)

肆、國家定位的妥協

如前所述,宗教信仰在北愛爾蘭又與國家定位、以及國家認同、甚至於社會經濟地位高度相關,也就是相互強化的二分法[11]

(Morrow, 1996: 196):

天主教徒=民族主義者=愛爾蘭人

新教徒=聯合主義者=英國人

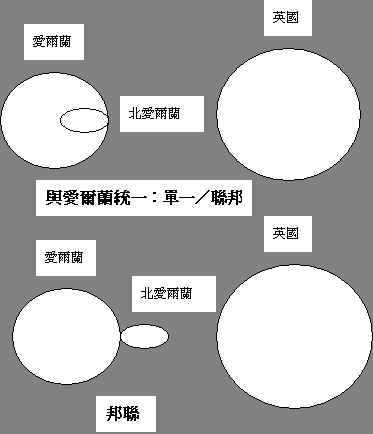

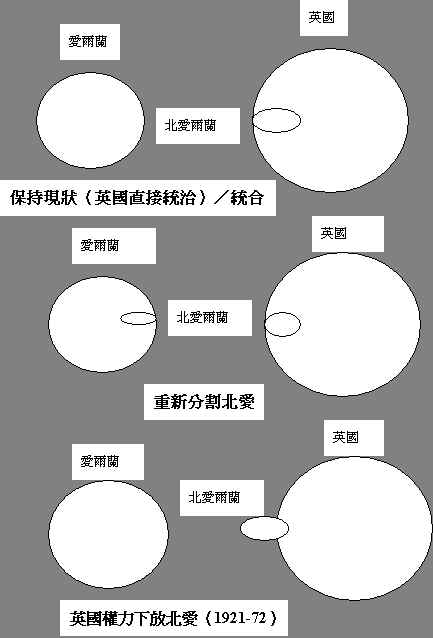

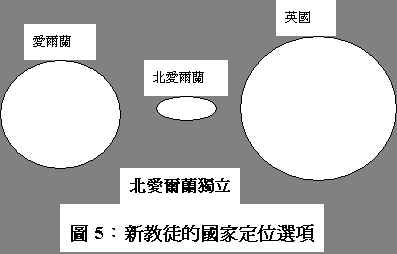

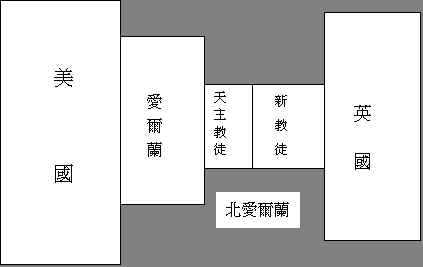

大體而言,天主教徒的民族認同比新教徒來得清楚,認為北愛爾蘭的癥結在國家定位,相對地,新教徒則認為宗教才是主因,也就是他們對於天主教的排拒。民族認同的差異反映在他們對於國家定位的看法分歧 (Rose, 1976: 1-14, 10-11)。具體而言,天主教徒大多支持北愛爾蘭應該與愛爾蘭共和國統一,這種政治立場被稱為「[愛爾蘭] 民族主義者」(Nationalist);可能的政治安排包括單一體制 (unitary system)、聯邦體制 (federation)、或至少是鬆散的邦聯關係 (confederation)(見圖4)。相對地,新教徒則多主張留在英國(聯合王國,亦即United Kingdom),因此稱為「聯合主義者」(Unionist)[1];可能的選項則包括保直英國直接統治、或採取某種形式的「統合」(integration),重新調整北愛的疆域、讓天主教徒與愛爾蘭統一,恢復英國將權力下放北愛 (devolution)、或是乾脆讓北愛爾蘭獨立建國(圖5)。如果按照我們習慣的用語來看,兩邊都是所謂的「統派」,只不過彼此想要結合的對象不同。

在1985 年簽訂的『英愛協定』中,愛爾蘭正式承認北愛爾蘭人(實質上是新教徒)有權決定自己的去留,也就是「未經北愛多數公民的同意,其在英國憲法中的地位不能變更」;相對地,愛爾蘭從此取得北愛爾蘭政治安排的某種諮商地位[2]。在英國保有北愛爾蘭主權的情況下,該協定在聯合國取得登錄,並且獲得美國、加拿大、澳洲、以及紐西蘭等國的背書,也就是提供北愛經濟援助作交換 (Byrne, 2000: 11-12)。從此,英愛兩國必須攜手為北愛的和平合作;至少,英國被迫要開始有明確的北愛政策 (Mac Ginty, 1998)。

此後,英國與愛爾蘭一方面試圖說服北愛各大政黨參與政治協商,另一方面是加緊安全措施來壓制極端份子。雙方在1990年代初其舉行的「會前會」中,體會到真正的和解必須處理「全盤關係」(totality of relationships),也就是日後所謂的「三大支柱」(three strands):支柱一有關北愛爾蘭內部關係、支柱二有關北愛與愛爾蘭的關係、支柱三有關英國與愛爾蘭的關係。

英國首相梅傑 (John Major, 1971-97) 與愛爾蘭總理雷諾之 (Albert Reynolds, 1992-94) 終於在1993年公佈『唐寧街宣言』,英相宣示「英國在北愛並沒有自私的戰略、或是經濟利益」,而愛爾蘭總理也同意未得北愛人民多數的同意,不會去強制進行愛爾蘭的統一工作。更重要的是一段「只有愛爾蘭人能決定他們的自決權」,讓愛爾蘭共和軍決定在1994年實施停火,新教徒民兵組織也隨著宣佈停火。這種氣氛進而加速和談的腳步,為1995年的英愛共同文件『新架構協定』、以及英國的『北愛責任政府架構』鋪路,從此,和平的潮流在也擋不住了。隨著英國工黨政府在1997年上台,多邊和談的腳步加速,決定將過去視為異端的新芬黨[3] (Sinn Féin) 納入談判。8個北愛政黨、英愛政府終於在1998年簽署『和平協定』。

英愛雙方對於北愛的國家定位採取開放的態度。首先,在承認北愛當前的管轄權屬於英國的前提下,愛爾蘭同意修訂其憲法(第2、3條)對於北愛領土所有權的條款,讓新教徒不會產生被出賣的疑懼。其次,雙方政府同意北愛公民可以選擇其國民身分為英國人、愛爾蘭人、或是雙重國籍。對於天主教徒、以及愛爾蘭來說,未來如果北愛要與愛爾蘭統一,必須經過雙方人民的同意(包括必須取得北愛多數人的首肯),更重要的是英國承認雙邊的愛爾蘭人有民族自決權。

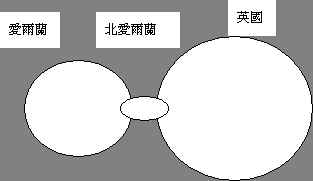

根據上面的基本原則,『和平協定』對於國家定位作了某種英愛共管(圖6):

(一)北愛與英國建立某種「聯邦式的地方分權」(federal devolution)/「分權式聯邦」(devolutional federation) 的雙層 (two-tier) 政府關係,讓北愛政府有相當的行政、以及立法權,包括財政、經濟、農業、教育、以及社福政策,而英國國會保留司法、以及警察權,同時,英國首相繼續任命北愛事務大臣。根據O’Leary (2001a: 63),北愛的權力大於蘇格蘭、或是威爾斯的分權議會,因為『和平協定』為英、愛之間的國際條約,英國國會不至於恣意片面剝奪北愛的自治權。

英愛合作權力下放北愛

1998和平協定的安排

英愛直接統治北愛

圖6:英愛共管北愛的可能安排

(二)北愛與愛爾蘭建立邦聯關係,也就是透過論壇式的「北南部長理事會」(North-South Ministerial Council ),雙方就攸關全島性的事務定期磋商;目前,理事會下面設有6個「北南執行單位」(North-South Implementation Bodies),包括水利交通、食物安全、貿易發展、歐盟計劃、語言復甦等。

(三)愛爾蘭與英國成立「東西理事會」(East-West Council),除了英、愛的代表外,北愛、蘇格蘭、威爾斯、曼島 (Isle Man)、海峽群島 (Channel Islands) 都要派人與會;雙方合作的議題包括交通、農業、環保、文化等等。

伍、美國的影響

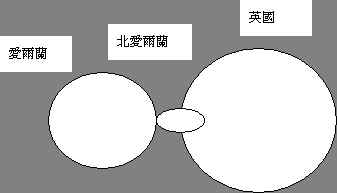

族群糾葛之所以治絲而棼,主要是因為族群往往有跨越國界的關係[1],特別是國界外有族人 (co-nationals) 建立的國家之際,往往會爆發「巨鄰併發症[2]」(big neighbor syndrome),難免演變成雙方都認為自己是少數族群的情況。表面看來,新教徒是北愛爾蘭的多數/支配性族群、天主教徒是少數/被支配族群[3];然而,面對人口相對多數的愛爾蘭,新教徒則有隨時被政治併吞、或是被強迫同化/背教的焦慮[4];不過,就整個愛爾蘭(包括天主教徒、以及愛爾蘭人)來說,英國帝國主義的陰影歷歷在目,自然對於英國背後的歐陸[5]、或是美國有較正面的期待(圖7)。

不過,外部勢力可能介入國內的族群紛爭、甚至於惡化原本的族群衝突;然而,外國野可以進行第三者介入 (third party intervention)、「外部和平確保者」(external ethno-guarantor) 的角色 (Byrne, 2000)。在這裡,美國適時發揮了北愛和平的觸媒功能,一方面敦促英國改善北愛的不公平結構,另一方面對愛爾蘭曉以大義、促其同意讓北愛爾蘭人自行決定其政治前途。

圖7:北愛爾蘭和解的國際脈絡

根據1980年的人口普查,美國境內有43,700,000人自認為是愛爾蘭裔美國人 (Irish-Americans)(Arthur, 2000: 136),不過,他們並非一開頭就關心北愛爾蘭的動亂。譬如海外愛美人組織Irish Northern Aid (NORAID) 在1970年成立,關心的是如何幫助北愛天主教徒政治犯的家族。另外,Irish National Caucus (INC) 成立於1974年,比較專注遊說美國政府介入北愛的衝突。儘管如此,由於英國在冷戰時期是美國在歐洲的忠實盟邦,彼此保有「特殊的關係」(special relations),國務院一直不願意插手;不過,INC倒是成功地說服不少州政府、以及地方政府接受所謂的「MacBride Principles」,約束美國公司在北愛爾蘭從事投資之際能矯正當地的就業歧視 (Guelke, 2001: 253; Ruane and Todd, 1996: 274)。

由於愛裔美國人的社會經濟地位逐漸提高,進而能左右總統大選的輸贏,他們因而能發揮遊說美國外交的功能。他們最大的外交突破是卡特總統在1977年針對北愛爾蘭議題發表破天荒的聲明,要求英國讓愛爾蘭參與北愛爭議的解決,同時答應經援和平的北愛;這是所謂愛爾蘭裔「四騎士[1]」的功勞。同樣地,雷根總統儘管在福島戰爭支持英國,也不得不相英國施加壓力,要求讓愛爾蘭對於北愛發展有介入的正當性,終於有1985年的『英愛協定』。真正積極讓美國介入北愛衝突的是「Americans for a New Irish Agenda」(ANIA),他們在1992年的總統大選中提出一系列要求,並且獲得民主黨候選人克林頓的首肯,從此打破英國對於美國的愛爾蘭政策的獨占。克林頓總統除了本人兩度走訪北愛 (1995、1998),更任命前參議員George Mitchel為和平特使,領銜一個「International Body on Arms Decommissioning」來進行穿梭斡旋、謀求各方都能接受的政治公式。Mitchel將達成和平協定的訂在1998年4月9日子夜,終於逼迫各方在次日中午達成協定。(Guelke, 2001: 253-56; Ruane and Todd, 1996: 275-79)

值得一提的是,愛裔美國人團體不只對美國政府進行遊說,也力促北愛天主教徒民族主義者採取非暴力的政治途徑,以便取得參與和解的正當性 (Ruane and Todd, 1996: 278);他們並且進一步提供化解衝突的專業意見,私底下舉辦工作坊,成功營建和解的氣氛、以及信心 (MacCartney, 1997)。

陸、結語

北愛爾蘭在1970、以及1980-1990年代分別進行和解,最大的差別在於前者著重權力的分配,後者則除了兼顧語言的公平性、以及對於族群認同的尊重,更嘗試去建立彼此的關係

(Wolff, 2001)。當然,愛爾蘭對於北愛爾蘭領土的讓步,也是此回和談有重大突破的關鍵

(Wilford, 2001: 5)。此外,兩個陣營內部能先自己取得整合,特別是溫和派願意向激進派招手,和談才不會因為後者的杯葛而破局。另外,O’Malley

(2001) 則指出,南非的和解對於IRA放棄武力鬥爭,有很大的示範效果。

根據Ruth Weiss (2000: 9) 的觀察,族群衝突的化解必須建立在信任感,而信任感必須經過一段時間才能發展出來,因為冥頑的偏見不是短期間能消除的;不過,她從北愛爾蘭的經驗告訴我們,透過耐性、以及領導者的技巧,信任感是可以逐漸培養──先由調解者與衝突者著手,待時機成熟,再由衝突的雙方直接接觸。對於台灣來說,和平學者的責任、以及方向是相當清楚的。

相關文件(依時間先後)

Sunningale Agreement 1973.

(http://cain.ulst.ac.uk/events/sunningdale/agreement.

htm)

Anglo-Irish Agreement 1985(又稱為Hillsborough

Agreement).

(http://www.

homesteader.com/agreement.htm)

European Charter for Regional or Minority languages 1992. (http://www.coe.fr/eng/ legaltxt/148e.htm)

Downing Street Declaration 1993.

(http://old.emigrant.ie/emigrant/historic/peace.

htm)

New Framework for Agreement 1995.

(http://www.irlgov.ie/iveagah/angloirish/

frameworkdocument/default.htm)

A Framework for Accountable Government in Northern Ireland 1995. (http://www2. nio.giv.uk/framwork.htm)

Framework Convention for the Protection of

National Minorities 1995.

(http://www. coe.fr/eng/legaltxt/157e.htm)

Northern Ireland Act 1996. (http://cain.ulst.ac.uk/events/peace/docs/ac290496.htm)

Northern Ireland Peace

Agreement 1998 (又稱為Belfast

Agreement、或Good

Friday Agreement).(http://www.irish-times.com/irish-times/paper/1998/0410/agreement.

html、或http://www.nio.gov.uk/issues/agreement.htm)

Human Rights Act 1998. (http://www.hmso.gov.hk/acts/acts1998/19980042.htm)

Northern Ireland Act 1998. (http://www.hmso.gov.uk/acts/acts1998/19980047.htm)

參考文獻

施正鋒。2002。〈建構台灣政治史的嘗試──由 creole 到 mestizo 的墾殖社會〉收於台灣歷史學會編《邁向21世紀的台灣歷史學論文集》頁241-71。板橋:稻鄉。

施正鋒。1998。〈少數族群與國家〉《族群與民族主義──集體認同的政治分析》頁1-37。台北:前衛。

Andrews, Liam. 2000. “Northern Nationalists and the Politics of the Irish Language: The Historical Background,” in John J. Kirk, and Dónall P. Ó Baoill, eds. Language and Politics: Northern Ireland, the Republic of Ireland, and Scotland, pp. 43-63. Belfast: Queen’s University Belfast, Cló Ollscoil na Banríona.

Arthur, Paul. 2000. Special Relationships: Britain, Ireland and the Northern Ireland Problem. Belfast: Blackstaff Press.

Arthur, Paul. 1980. Government and Politics of Northern Ireland. Burnt Mill, Harlow, Essex: Legman.

Bloomfield, David. 1998. Political Dialogue in Northern Ireland; The Brook Initiative, 1989-92. Hampshire: Macmillan Press.

Byrne, Sean. 2001. “Consociational and Civic Society Approaches to Peacebuilding in Northern Ireland.” Journal of Peace Research, Vol. 38, No. 3, pp. 327-52.

Byrne, Sean. 2000. “Power Politics as Usual in Cyprus and Northern Ireland; Divided Island and the Roles of External Ethno-guarantors.” Nationalism and Ethnic Politics, Vol. 6, No. 1, pp. 1-23.

CAIN. 2002. “Background Information on Northern Ireland Society -- Population and Vital Statistics.” (http://cain.ulst.ac.uk/ni/popul.htm)

Chriost, D. MacGiolla. 2000a. “The Irish Language and Current Policy in Northern Ireland.” Irish Studies Review, Vol. 8, No. 1. (EBSCOHost)

Chríost, Diarmait MacGiolla.

2000b. “Planning

Issues for Irish Language Policy: ‘An Foras Teanga’ and

‘Fiontair Teanga’.”

(http://cain.ulst.ac.uk/issues/

languages/macgiollachriost00.htm)

Clayton, Pamela.

1996. Enemies

and Passing Friends: Settler Ideologies in Twentieth Century Ulster.

London: Pluto Press.

Cochrane, Feargal.

2001. “Unsung

Heroes? The Role of Peace and Conflict Resolution Organizations in

the Northern Ireland Conflict,” in John McGarry, ed. Northern

Ireland and the Divided World: Post-Agreement Northern Ireland in

Comparative Perspective, pp. 137-56.

Oxford: Oxford University Press.

Cowell, David, and Kimberly

Cowell. 1999. “Human Rights as Conflict Management: The Unionist Use of

Human Rights Language in Northern Ireland.”

Nationalism and Ethnic Politics, Vol. 5, No. 1, pp.

1-28.

Cunningham, Michael. 2001. British Government Policy in Northern Ireland. Manchester: Manchester University Press.

Dixon,

Paul. 1997.

“Consociationalism and the Northern Ireland Peace Process:

The Glass Half Full or Half Empty?”

Nationalism and Ethnic Politics, Vol. 3, No. 3, pp.

20-36.

Doherty, Paul. 1996. “The Numbers Game: The Demographic Context of Politics,” in Arthur Aughey, and Duncan Morrow, eds. Northern Ireland Politics, pp. 199-209. London: Longman.

Dutter, Lee E. 1980. “Northern Ireland and Theories of Ethnic Politics.” Journal of Conflict Resolution, Vol. 24, No. 4, pp. 613-40.

Farre, Sean, and Robert F. Mulvihill. 2000. Paths to a Settlement in Northern Ireland. Bickinghamshire: Colin Smythe.

FitzGerald, Garret. 1993. “The Origins and Rationale of the Anglo-Irish Agreement of 1985,” in Dermot Keogh, and Michael H. Haltzzel, eds. Northern Ireland and the Politics of Reconciliation, pp. 189-202. Cambridge: Cambridge University Press.

Frensley, Nathalie J. 1998. “Ratification Processes and Conflict Termination.” Journal of Peace Research, Vol. 35, No. 2, pp. 167-91.

Guelke, Adrian. 2001. “International Dimensions of the Belfast Agreement,” in Rick Wilford, ed. Aspects of the Belfast Agreement, pp. 245-63. Oxford: Oxford University Press.

Gallagher, Tony. n.d. “Culture and Conflict in Northern Ireland.” (http:// www.coe.int/T/E/Cultural_Co-operation/Culture/Other_projects/Intercultural_Dualogues_a…)

Hennessey, Thomas. 1997. A History of Northern Ireland. New York: St. Martin’s Press.

Kennedy-Pipe, Caroline.

1997. The

Origins of the Present Troubles in Northern Ireland.

London: Longman.

Lijphart, Arend. 1977. Democracy in Plural Societies: A Comparative Exploration. New Haven, Conn.: Yale University Press.

MaCartney, Clem. 1999. “The Role of Civil Society.” Accord: An International Review of Peace Initiatives, No. 8. (http://www.c-r.org/accord/accord8/ therole.htm)

McCoy, Gordon. 1997.

“Protestant Learners of Irish in Northern Ireland,” in

Aodán Mac Póilin, ed. The Irish Language

in Northern Ireland. (http://

cain.ulst.ac.uk/issues/language/macoy97.htm)

McGarry, John.

2001. “Introduction:

The Comparable Northern Ireland,” in John McGarry, ed. Northern

Ireland and the Divided World: Post-Agreement Northern Ireland in

Comparative Perspective, pp. 1-33.

Oxford: Oxford University Press.

Mac Ginty, Roger.

1998. “The

Irish Peace Process – Background Briefing.”

(http://cain.ulst.ac.uk/events/peace/bac.htm)

Morrow, Duncan. 1996. “Churches, Society and Conflict in Northern Ireland,” in Arthur Aughey, and Duncan Morrow, eds. Northern Ireland Politics, pp. 190-98. London: Longman.

Navaratna-Bandara, Abeysinghe M. 1995. The Management of Ethnic Secessionist Conflict: The Big Neighbor Syndrome. Adlershot, England: Dartmouth.

Northern Ireland

Office. 1995.

“Northern Ireland: The Background and the Facts.” (http://www2.nio.gov.uk/nibf.htm)

O’Leary, Brendan.

2001a. “Comparative

Political Science and the British-Irish Agreement,” in

John McGarry, ed. Northern Ireland and the Divided World:

Post-Agreement Northern Ireland in Comparative Perspective, pp.

53-88. Oxford: Oxford

University Press.

O’Leary, Brendan.

2001b. “The

Character of the 1998 Agreement: Results and Prospects,” in Rick

Wilford, ed. Aspects of the Belfast Agreement, pp. 49-83.

Oxford: Oxford University Press.

O’Leary, Brendan, and John McGarry. 1996. The Politics of Antagonism: Understanding Northern Ireland. 2nd ed. London: Athlone Press.

O’Malley, Padraig.

2001. “Northern

Ireland and South Africa: ‘Hope and History at a Crossroads,” in

John McGarry, ed. Northern Ireland and the Divided World:

Post-Agreement Northern Ireland in Comparative Perspective, pp.

276-308. Oxford: Oxford

University Press.

Ó Riagáin, Dónall. 2002. “Irish – Official Yet Lesser Used.” Paper presented at the World Congress on Language Policies, Barcelona, 18-20 April. (http:// www.linguapax.org/congres/taller/taller3/article21_ang.html)

“Political

Demography in Northern Ireland.”

c. 2001. (http://www.geocities.com/

pdni/demog.htm)

Porter,

Norman. 1998.

Rethinking Unionism: An Alternative Vision for Northern

Ireland. Belfast:

Blackstaff Press.

Roe,

Micheal D., William Pegg, Kim Hodges, and Rebecca A. Trimm.

1999. “Forgiving the Other Side: Social Identity and Ethnic

Memories in Northern Ireland,” in John P. Harrington, and

Elizabeth J. Mitchell, eds. Politics and Performance in

Contemporary Northern Ireland, pp. 122-56.

Manchester: University of Manchester Press.

Rose, Richard. 1976. Northern Ireland: Time of Choice. Washington, D.C.: American Enterprise Institute of Public Policy Research.

Ruane, Joseph, and Jennifer Todd. 1996. The Dynamics of Conflict in Northern Ireland: Power, Conflict and Emancipation. Cambridge: Cambridge University Press.

Rybar, Jan. 1996. “The Peace Process in Northern Ireland.” Dissertation for the Universities of Glasgow and Stratchclyde (http://www2.arts.gla.ac.uk/Slavonic/ staff/titl.htm)

Straunton, Enda. 2001. The Nationalists of Northern Ireland. Dublin: Columba Press.

Sutherland, Margaret B. 2000. “Problems of Diversity in Policy and Practice: Celtic Languages in the United Kingdom.” Comparative Education, Vol. 36, No. 2. (EBSCOHost)

Taylor, Rupert. 2001. “Northern Ireland: Consociation or Social Transformation?” in John McGarry, ed. Northern Ireland and the Divided World: Post-Agreement Northern Ireland in Comparative Perspective, pp. 36-52. Oxford: Oxford University Press.

Weiss, Ruth. 2000. Peace in Their Time: War and Peace in Ireland and South Africa. London: I.B. Tauris.

Whyte, John. 1993. “Dynamics of Social and Political Change in Northern Ireland,” in Dermot Keogh, and Michael H. Haltzzel, eds. Northern Ireland and the Politics of Reconciliation, pp. 103-16. Cambridge: Cambridge University Press.

Wilford, Rick. 2001. “Aspects of the Belfast Agreement: Introduction,” in Rick Wilford, ed. Aspects of the Belfast Agreement, pp. 1-10. Oxford: Oxford University Press.

Wolff. Stefan. 2001. “Context and Content: Sunningdale and Belfast Compared,” in Rick Wilford, ed. Aspects of the Belfast Agreement, pp. 11-27. Oxford: Oxford University Press.

[1] 民主黨的參議員甘迺迪、莫乃漢 (Patrick Monyhan)、眾院議長歐尼爾 (Tip’ O’Neill)、以及紐約州長Hugh Carey;他們的立場比較接近愛爾蘭,因此,有制衡NORAID以及INC的作用 (Ruane and Todd, 1996: 275)。

[1] 施正鋒 (1998: 15-17) 分為「口袋狀」(enclave)、「無祖國」(stateless)、以及「孤兒」三種模式。

[2] 見Navaratna-Bandara (1995)、以及施正鋒 (1998: 7-9) 的討論。

[3] 見及施正鋒 (1998:5-6) majority/dominant group、以及minority/subordinate group 的釐清。

[4] 愛爾蘭在1992年的人口有3,503,000 (Northern Ireland Office, 1995);參見Whyte (1993: 103)。

[5] 有關歐盟 (European Union) 對於北愛和平的貢獻,見Ruane以及Todd (1996: 279-88)。

[1] 有些作者會用「民族主義者/天主教徒」(Nationalist Catholic)、以及「聯合主義者/新教徒」(Unionist Protestant) 分別稱呼他們。有關其理念發展,見Straunton (2001)、以及Porter (1998)。

[2] 也就是所謂的「愛爾蘭層面」(Irish dimension)。

[3] 新芬黨原本並不承認北愛爾蘭存在的正當性。

[1] 對於相關理論的檢討,見McGarry (2001)、Byrne (2001)、Frensley (1998)、以及Dutter (1980)。

[2] 有關英國派兵北愛爾蘭的前因後果,見Kennedy-Pipe (1997)。

[3] 參見Cowell與Cowell (1999) 對於人權保障與調解衝突的看法。

[4] 有關此時期的和談,見Bloomfield (1998)、以及Rybar (1996)。。

[5] 見O’Leary (2001a、2001b) 對於『和平協定』當中的協和式民主成份的分析;參見Dixon (1997)、Byrne (2001)、以及Taylor (2001) 對於『和平協定』在北愛爾蘭的適用性的批判。

[6] 稱為「血腥的星期日」(Bloody Sunday)。

[7] 北愛事務大臣為英國內閣成員,其下有「北愛辦公室」(Northern Ireland Office)。

[8] 根據Taylor (2001: 43),在這段期間,一些北愛菁英選擇參與社會改造、不願參政。

[9] 創辦人為Mairead Corrigan以及Betty Williams;兩人後來同時獲得諾貝爾和平獎。

[10] Community Relations Council。

[11] 事實上,學者在研究民族主義、以及聯合主義選民之際,還是習於用天主教徒、以及新教徒作人數的指標 (Doherty, 1996: 206)。

[1] 有關這段時期的發展,見Hennessey (1997)、O’Leary與McGarry (1996)、以及 Rose (1976)。

[2] 根據1949年通過的『公共衛生暨地方政府法』(Gallagher, n.d.)。

[1] 見Clayton (1996)、以及施正鋒 (2002)。

[2] 亨利八世與羅馬教廷決裂。

[3] 天主教徒在1641年仍保有61%的土地,到了1776年,只剩5% (Farren and Mulvihill: 2000: 3)。

[4] 性質是英國的「自治領」(self-governing dominion)。他們在1949年成立愛爾蘭共和國 (Republic of Ireland或 Eire),脫離大英國協。

[5] Secretary of State for Northern Ireland、或譯為北愛事務大臣。

[6]

最近一次的人口普查在2001年完成,不過資料尚未對外公佈;根據上一次的人口普查(1991年),人口約一百五十八萬人

(http://www.geocities.com/pdni/demog.html)。根據1998年的估計是1,688,600

(CAIN, 2002)。

[7] 以長老教會、聖公會(愛爾蘭教會)人數最多,其次是美以美教會、以及浸信會。Morrow (1996: 193) 注意到,聖公會在其他國家,比較接近天主教,在北愛爾蘭則屬於新教。

[8] 此外,北愛爾蘭還有一些少數族群,分別是華人3,125-5,125人、印度人1,050人、巴基斯坦人641人、Traveller 1,366人、以及其他 88人 (http://www.community-relations.org.uk/progs/train/ res_eth.htm)。

[9] 這是根據1991年人口普查推算出來的、而且調整過「不願回答者」的數字;1991年人口普查的百分比為38.4:50.6%。見“Political Demography in Northern Ireland.” (2001) 對於「不願說」(杯葛)、或是「不敢說」的詳細討論。見Doherty (1996: 201) 溯自1861年的人口比。

[10] 愛爾蘭語是一種Q-Celtic語 (或是Goidelic),與蘇格蘭的蓋爾語 (Scottish Gaelic)、曼島 (Isle of Man) 的蓋爾語相近,與三種P-Celtic 語關係較遠,也就是威爾斯語、康瓦爾語 (Cornish)、以及不利塔尼亞語 (Breton) (Ó Riagáin, 2002)。

[11] 在1968年,仍有20﹪的新教徒自認為愛爾蘭人,到了1991年,數目降為3%,自認為北愛爾蘭人的人數也由32%下降為四分之一 (Ruane and Todd, 1996: 59-60);參見Roe等人 (1999: 132)。

[12] 在一些「地方政府區域」(Local Government District, LGD),會講愛爾蘭語的人超過30%、甚至於一半以上 (Chriost, 2000a)。值得注意的是在這些會講愛爾蘭語的人當中,44歲以下的人佔了78.1%,45歲以上的人只佔了21.8%,會說寫的有59.9%,只會說的佔34.4,可見愛爾蘭語的復育有相當的成就 (Chriost, 2000a: Tables 1, 2)。細究那些會講愛爾蘭語者的社會經濟背景,31.8%從事管理、或是科技的職業,33.8%擔任非手工的技術人員,不一定是低所得、或是不識字的鄉下人 (Chriost, 2000a: Tables 3)。

[13] 此外,天主教徒普遍對於公領域的雙語(愛爾蘭語/英語)相當支持,譬如一般場所72.5%、上班地方60.0%,而新教徒的支持率分別是30.0%、13.3%;至於私領域的雙語,天主教徒贊成的高達90.0%,新教徒只有63.3% (Chriost, 2000a: Tables 5)。

[14] 也就是說,對於那些不會說愛爾蘭語者的人來說,他們的「天主教族群/愛爾蘭民族認同」,不一定比那些會講愛爾蘭語者來得低;事實上,有23%的新教徒認為中學應該有愛爾蘭語言、文化的課程 (Chriost,2000a)。當然有些民族主義者相信愛爾蘭語可以跨越族群間的鴻溝,也就是即使無法使新教徒改變宗教信仰,卻可以改變他們的國家認同 (McCoy, 1997)。儘管如此,那些願意學習愛爾蘭語的人的新教徒,可能只是想想透過語言/文化,來確認自己在愛爾蘭這塊土地的定位,也就是「北愛爾蘭人」的認同,而非表示支持愛爾蘭民族主義 (Chriost, 2000a)。

[1] 北愛爾蘭的政治暴力方式包狙擊、暗殺、汽車炸彈、汽油彈、人肉炸彈;在受害者中間,一般的老百姓佔了一半以上;如果以人口比賴來算,英國應該有100,000人死亡,美國則相對地會有500,000人喪命,比在越戰中犧牲的人數還高 (O’Leary and McGarry, 1996: 34-37, 12)。

[2] 見http://cain.ulst.ac.uk/issues/politics/election/ref1998.htm。

[3] 社會民主暨勞工黨 (Social Democratic and Labour Party,簡寫SDLP) 的領袖。