|

||||||||

|

所謂的「民族」(nation),是一群人相信自己具有共同的特徵(血緣、語言、宗教、或是文化)、或是歷史/經驗/記憶,而且福禍與共,更重要的是,彼此的集體福祉必須透過「國家」(state)的享有才能獲得保障。這種信念稱為「民族主義」(nationalism),而這種國家稱為「民族國家」(nation-state),有別於傳統的「王朝國家」(dynastic state)。 民族主義的濫觴是法國大革命,用來推翻封建的專制王朝,把國家的正當性建立在老百姓,也就是「主權在民」(people’s sovereignty)的理念。在這裡,國家主權的所有者並非鬆散的老百姓,而是想要生活在同一個國家、具有凝聚力的想像共同體(imagined community),而最獨一無二的實踐方式就是「民族自決」(national self-determination)。 聯合國在1966年通過的『公民與政治權利國際公約』及『經濟社會文化權利國際公約』,開宗明義揭櫫「所有的民族都有自決權」(All peoples have the

right of self-determination.),也就是可以自由決定自己的政治地位、以及經濟社會文化上的發展。當然,對於自決的主體、以及事項,強權之間仍有爭議。不過,由於「人權保障高於領土完整」的規範漸為國際社會接受,特別是美國與歐盟主導承認柯索沃獨立,確認民族自決權的普世價值。 發展 台灣是一個典型的「墾殖社會」(settlers’ society),也就是由漢人墾殖者、以及南島原住民族共同組成。在四百年的開發過程,大部分位於西部大平原的平埔族與漢人融合,也就目前福佬人及客家人的一部分血緣文化。一開頭,台灣民族主義就是由這些自認為是土生土長的漢人後裔所推動的「土生仔民族主義」(creole

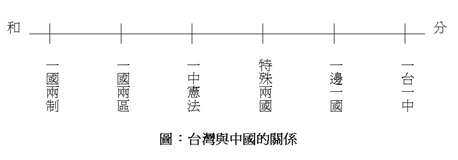

nationalism),一方面排拒外來政權的統治、另一方面想要建立自己的國家,也就是「台灣人要出頭天」的殷切期待。 如果從清治時期的「三年一小反、五年一大亂」來看,譬如朱一貴事件(1720-21)、林爽文事件(1787-88)、以及來戴潮春事件(1861-65),雖然打著反清復明的旗號,基本上是官逼民反的「初期抗爭」(primary resistance),只能算是前民族主義的蘊釀,包括荷治時期的郭懷一事件(1652)亦是。中國甲午戰敗,把台灣割讓日本,「男無情、女無義」的污名化,給台灣人烙上孤兒的印記。 具有現代義的台灣民族主義是在日治時期萌芽的,也就是在異族統治下的台灣人,特別是面對差別待遇的知識份子。在一次世界大戰後,受到美國總統威爾遜『十四點計畫』的民族自決理念感召,加上韓國的三一獨立運動影響,開始苦思出路。在「噍吧哖事件」(1915)之後,武裝抗暴結束,轉進為「廢除六三法運動」、以及「台灣議會設置請願運動」,這時期的重點是要求落實「一視同仁」、以及「內台平等」。不過,這頂多只是梁啟超向林獻堂所建議的愛爾蘭自治運動。 真正讓台灣人決心擺脫中國羈絆的,是戰後國民黨政權的移入。原本企盼終於能夠回到祖國的懷抱,然而,「狗去豬來」,只是統治階層換了人,以致於「當家作主」的美夢幻滅,讓台灣人終於領悟到,除非有自己親手建立的國家,永遠都要當人家的二等公民。在高度的相對剝奪感之下,終於爆發「二二八事件」,不幸讓省籍之間劃下一道很難縫合的鴻溝。 在蔣氏政權的高壓統治下,異議份子被隔離於火燒島(綠島)。還好,台灣人在日本、以及美國的留學生展開學生運動,配合島內黨外運動,尤其是省議會的「五龍一鳳」,台灣獨立運動逐漸成長。主導「自救事件」(1964)的彭明敏教授於1970年兔脫海外,終於讓兩股勢力正式匯合,而1979年先鎮後暴的「美麗島事件」爆發,更是進一步讓台獨運動與民主運動揉合交織。 由於言論自由的鉗制,在島內的選舉只能採用自決的訴求,而由台灣基督長老教會為了抗議國民黨對於本土宗教的打壓,在北美洲發起「台灣基督徒自決運動」,兩者遙相呼應,泰雅語以及台語聖經隨後相繼遭到沒收,擴大非武力抗爭的社會支持。民主進步黨在1986年成立,象徵著體制內政治運動的確立,也就是選舉路線與社會運動的交叉運用。 在這同時,李登輝無預警於1988年接任總統,積極展開本土化、以及民主化的努力,透過憲法增修條文的方式,著手國會全面改選、以及總統直選。雖然他對於台獨敬謝不敏,不過,一句「生為台灣人的悲哀」,道盡台灣人作為「生命共同體」的集體經驗,與彭明敏的「命運共同體」異曲同工。在他任內,由「中華民國」、「中華民國在台灣」、「台灣中華民國」、到「兩國論」,就是如假包換的台灣民族主義者。 現況 民進黨在2000年上台,國事如麻、百廢待舉,囿於朝小野大、投鼠忌器,只能委婉進行教育本土化;可惜,內閣更易頻繁、部會首長五日京兆,未能馴服官僚體系,終究父子騎驢。等到想要認真推動加入聯合國、以及正名制憲,南柯一夢,陳水扁總統已經深陷國務機要費漩渦,統治的正當性迭遭挑戰,先前喊出的「一邊一國」(2002)成為空谷足音,甚至於淪為選舉的口號。 民進黨在2000年通過『台灣前途決議文』,主張「台灣是一個主權獨立的國家」、固然「依目前憲法稱為中華民國」卻「與中華人民共和國互不相屬」,大體是借殼上市。接著在2007年吸納李登輝的看法,通過『正常國家決議文』,認為只剩下正名、制憲、以及加入聯合國。只不過,不知會不會因為貪惰而弄假成真。 包括中國的「一國兩制」、以及國民黨的「一國兩府」,都是接受「一個中國」;李登輝的「特殊國與國關係」,可以算是廣義的「兩個中國」主張;陳水扁的「一邊一國」,基本上是「兩個華人國家」的說法,大體還是落於「兩個中國」的範疇,與傳統獨派的「一台一中」還是有一些距離。蔡英文的「台灣就是中華民國、中華民國就是台灣」,大體介於「兩國論」、以及「一邊一國」之間,也是不脫「兩個中國」的思維;至於謝長廷的「一中憲法」,更是向國民黨靠攏。

挑戰 在一次大戰後,民族自決是用來瓦解戰敗國,譬如奧匈帝國、以及鄂圖曼土耳其;不過,二次大戰後,殖民地紛紛獨立。冷戰結束後,隨著蘇聯、以及南斯拉夫等國家的解體,除了原住民族的自治,多元族群國家必須面對組成單位和平分離的要求,包括魁北克、蘇格蘭、以及巴斯克。 在國內,老百姓因為嫌惡過去的三民主義教條,對於民族主義有所保留;其實,不喜歡中國民族主義對於台灣的覬覦,未必就要否定我們自己的台灣民族主義。另外,或許也因為戰前德國的擴張性民族主義、以及冷戰後塞爾維亞的族群式民族主義,本土派卻步,多認為主張民主就好、不要提民族主義。 目前,只有史明公開高舉台灣民族主義,數十年如一日,而台灣獨立建國聯盟的前主席黃昭堂為了避免誤解,乾脆用「台灣那想那利斯文」一詞(近年則有台灣民族同盟的組織出現)。不過,由近年的民意調查結果來看,年輕一軰自認為是台灣人的越來越多、而認同自己是中國人的越來越少,不願意被中國統治的人是絕對多數。這或許與李登輝總統任內所推動的本土化教育有關,也有可能對於中國在1995-96年文攻武赫的反彈,當然,也有可能因為雙邊人民接觸頻繁,讓大家發現彼此的差異相當大。 台灣民族運動的最終目標,是要建立一個台灣人所擁有的法理(de

jure)獨立國家,能在國際舞台與所有國家平起平坐。要將目前的事實(de

facto)獨立提升為法理獨立,最大的阻礙是國際強權的制約,特別是中國。由於中國過去遭受百年屈辱,加上共產黨的統治正當性薄弱,不願意有任何領土上的讓步,這是可以理解的。美國在冷戰結束後儼然獨霸,不過,面對中國的崛起左顧右盼,希望台灣稍安勿躁。問題是,隨著台灣的民主化,美國不能老是阻礙台灣「轉大人」。 即使美、中之間終將不須一戰、以及民主化的中國不想併吞台灣,台灣人還是必須要思考:作為中國的經濟扈從,台灣的土地房屋所有權逐漸流失給啊六仔,台灣人只能認命地當地下老闆的員工,賺點服務業的微薄利頭;即使加入聯合國,不管是中國的特區香港、還是美國的屬地關島,卻還是要向朝貢王朝屈服、仰人鼻息、當人家的小三,也是沒有尊嚴可言。 其實,國際社會對於台灣的熱絡停留在經濟事務,有相當的原因是我們自己內部沒有共識。多元族群國家未必不能長治久安,美國、以及瑞士是最佳的典範,當然,重點是如何說服大家願意安居樂業在同一個國家。如果二二八的齟齬終於能化解,結構性的不公平還是有待改弦更張。國民黨當年避秦台灣,安置外省族群於公家機構,這是歷史的不得已;然而,如果任憑不合時宜的國家資源分配方式就地合法,只會延續原來的差別待遇,甚至於造成世襲制度。 即使外部的壓力暫難克服,眼前至少可以共同戮力制度的建構。當前的中華民國體制有其時空上的背景,未必能完全適用台灣、甚至於窒礙難行之處甚夥。實事求是,如果大家願意把台灣當作安身立命的家,當然不希望只是一個逃難的居所,就應該有重新打造通盤國家機器的企圖心,包括合宜的政治、經濟、社會、以及文化制度,不要老是頭痛醫頭、腳痛醫腳。 總之,台灣民族運動有三大任務,包括國家的締造(state-making)、民族的塑造(nation-building)、以及國家的打造(state-building),也就是說,我們要同時追求台灣的國家獨立、處理族群分歧、以及建構國家機器。如果前者是長期的目標,短期內可以專注後兩者;我們甚至於認為,透過制度的設計,即使必須經過一番吵架,至少也可以學習如何相處,或許可以促進彼此之間的了解。 後語:相關名詞的釋意 有關於民族、民族主義、民族運動、以及民族國家,國內有人譯為國族、國族主義、國族運動、以及國民國家。這樣的作法,或許是想要避免原生的漢民族血緣關係聯想,也就是認為民族有族群這個概念的絃外之音(包括中研院民族所、政治大學民族系的用法)。以國族一詞來看,把國與族連接在一起,大致上抓住nation與state不可分離的意思。 然而,這四個概念不可分開討論。顧名思義,nation-state是指nation’s

state、或是national state,意思是說這個國家屬於民族,不再屬於王朝。當我們規規矩矩使用nation來描述state,意味著國家是因為民族而存在的,如此一來,我們才有效忠這個國家的義務;也就是說,不是任何的國家都要死心蹋地去愛,如果別人硬生生加在身上的國家,我們有義務去推翻。 如果我們進一步把nation翻譯成國族,進而運用到nation-state,必須譯成國族國家,就會發生循環定義的問題。也就是說,這種nation的屬性原本是由nation而來的,而nation的字面又要靠state來定義,那麼就實質上把兩者當作同義字。然而,nation是一個主體,而state是負載者,可以相提並論、卻不可混為一談。 另外一個相關名詞是national

identity,如果為了一致性,應該是譯為民族認同,不過,也有國族認同、或是國家認同的用法。問題是,在國際關係上,也有state identity、或是state’s

identity的概念,意思是說一個國家在國際舞台上的自我定位,如果我們接受national identity是國家認同,那麼,又要如何來翻譯state identity? *

引言於新境界文教基金會民主憲政政策小組,2012/11/15。 |