|

政治菁英與一般民眾對「和平穩定架構」*

|

||

|

施正鋒 淡江大學公共行政學系暨公共政策研究所教授 |

||

|

壹、前言 所謂的「和平穩定的互動架構」,是陳水扁(2003)總統在2003年的元旦文告中正式提出的;一年後,在「中」外記者會上,總統對於這個概念提出完整的想法(陳水扁,2004)。今年,在最新版的《國家安全報告》(國家安全會議,2006)裡頭,「和平穩定互動架構」再度成為焦點。由此可見,在陳總統的國家安全的大戰略中,這是中國政策的基本軸線。 陳水扁總統本人(2004)、以及負責中國政策的行政院大陸委員會(2004)對於建構中的「和平穩定互動架構」已有詳細的說明,希望依據「一個原則、四大議題」來與中國進行正式談判,也就是確立和平原則、建立協商機制、對等互惠交往、建構政治關係、以及防止軍事衝突,以期待雙邊簽訂協議、達成彼此關係正常化。 儘管如此,各方對於這樣的構思,仍有南轅北轍的詮釋。對於中國來說,這是民進黨政府為了因應2004年總統大選所提出的競選口號,是前總統李登輝的「兩國論」的舊酒新瓶,是「兩國的」架構、而非「兩岸的」和平架構,甚直於,就是「台獨架構」(彭維學,2004)。相對地,台灣本土派對於這樣的提法戒慎小心,認為在彼此的目標互不相容的情況下,即使雙邊恢復談判,也是徒勞無功(自由時報,2004)。 我們以為,就短期期而言,「和平互動架構」雖然是在大選前提出來的,然而,由於陳總統在選後的一再闡釋,也可說是因應中國的「和平崛起」、或是『反分裂國家法』的一種反制。長期而言,由於陳總統一向主張與中國簽訂和平協定,特別是由陳總統所提的以色列與埃及在1978年簽訂的『大衛營協定』(Camp David Accords:

A Framework for Peace)來看[1],「和平互動架構」也可以視為這種期待的具體表現。 我們如果由『大衛營協定』的內容來看,其實就是在美國克林頓總統時期,為親中國的所謂美國紅軍[2]所倡議的「中程協議」(interim agreement)、或是「暫時協定」(modus vivendi),具體而言,就是雙邊在達成中程、或是長程的全盤性協議之前,暫時性的有限架構協定(framework agreement)[3]。 在李登輝總統時期,由於被認為有逼迫台、中談判的嫌疑,並且有違雷根總統當年的『六大保證』,因此被台灣官方嗤之以鼻。在民進黨執政以後,經過改頭換面,協定適用的期限拉長,又再度浮現,陸委會主委吳釗燮也一度表示樂觀其成(Wu, 2005)。連國民黨主席馬英九在今年訪問英國、美國之際所提的主張(Ma,

2006;王寓中,2006),也不脫類似的暫時協定框架,只不過,吳釗燮主委此時認為小布希政府不會接受(Chang, 2006)。 撇開「和平穩定架構」與「中程協議」、或是「暫時協定」在名稱上的不同不說,也不去探討美國、或是中國是否會接受,我們必須先探討究竟甚麼是「國家利益」、甚至於甚麼是「國家」。在國家認同分歧、國家定位沒有共識的情況下,如何與挑戰我國主權的敵國進行談判?又如何尋求友善國家的支持? 貳、朝野對立與兩岸關係 自解嚴以來,政治場域的分歧大致上表現在政黨認同(藍vs.綠)的競爭,不過,又大略與選民在族群認同(外省人vs.

本省人)、國家認同(中國人vs. 台灣人)、以及國家定位(統一vs.

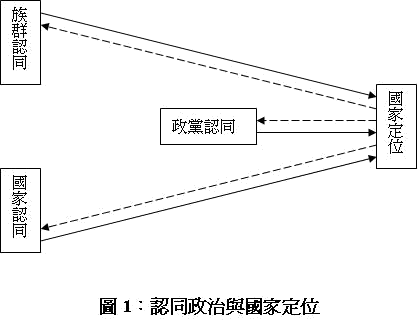

獨立)等三個軸線的差異重疊(coterminous)。表面上,應該是心理層面的認同(政黨、族群、國家)影響政治態度究(統獨)(圖1的實線),然而,竟何者是因(獨立變數),何者是果(應變數),也很難論斷;畢竟,統獨的議題也有可能用來強化支持者的認同(圖1的虛線),特別是對於選民的政黨認同而言,如果不涉及族群認同、或是國家認同的話,是比較可以經過後天自我選擇而取得的;相較之下,不管是族群認同、還是國家認同,儘管可能因為本身的抉擇而確立,不過,大體還是根據父母(特別是父系社會的父親)的認同想像而來的。

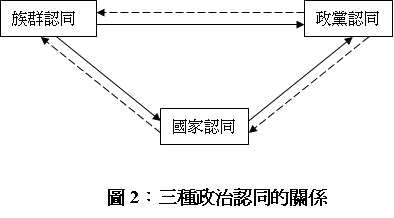

我們如果暫且不論族群認同、國家認同、以及政黨認同之間的關係(也就是圖1的左半部),是否有可能切斷(或至少淡化)這三種認同與國家定位的關係?首先,是否有可能將政黨認同與國家定位脫鉤?除非是法律明文禁止政黨將國家定位列為政綱、或是競選宣言,否則,在民主政治下,政黨勢必會想辦法嘗試在不同層面作最大的擴張,尤其是對於立委選而言,政黨往往為了與立場相近的友黨競爭,不能不突顯自己在意識形態上的堅持,因此,國家定位的光譜會分散得比較廣泛。此時,只要不是全部國會席次採取政黨比例制(或是政黨比例的百分比不要太高),兩極的拉扯效應該會比較小;即使在不同光譜兩端的政黨因此比較有生存的機會,然而,只要不各自發展為大黨、造成雙峰較勁的分佈狀態,只要還有其他軸線上的議題,,國家定位大致不會發展為政治競逐的主軸。 如果是在總統選舉之下,長期而言,如果逐漸聚合為兩大陣營的情況下,候選人終究還是會選擇某一個軸線來對決;此時,如果國家定位被視為最重要的議題,很難想像政黨、或是候選人會選擇退縮(淡化)。如果就選民意向的分佈來看,在單峰的情況下,候選人想樣捕捉所謂的中間選民(median voter),應該不會主動打國家定位牌,除非他/她自信可以開創雙峰的局面;大體而言,我們看到的政治人物是隨著民意走,不敢主動去碰觸(變動)選民的立場。相對之下,如果民意呈現雙峰式的分佈,候選人有絕對的誘因去突顯國家定位的差異,也就是說,刻意造成政黨認同與國家定位的相互強化,甚至於刻意以國家定位來定義族群認同、以及/或是國家認同。 在總統直選以來,在假設選民的意向為單峰分佈的情況下,總統候選人的國家定位暫時趨同(converged);因此,我們可以看到陳水扁總統的「和平穩定架構」與國民黨主席馬英九的「暫時協定」,就簽訂和平協定的意圖來看,並沒有很大的差別。然而,就長期而言,究竟選民的國家定位是否會維持單峰,特別是在朝野對立的氛圍下?朝野政黨會不會為了作有效的市場分隔,而斷然改為採行離心式(centrifugal)的競選訴求?也許我們無力阻止政黨以國家定位來定義政黨認同,不過,我們可以讓國家定位對於族群認同、以及國家認同的影響降到最低的程度,也就是說,想辦法不要讓國家定位成為構成族群認同、以及/或是國家認同的要素;因此,我們有必要進一步探討群認同、國家認同、以及政黨認同之間的關係。 參、政府的作為 就實證而言,族群認同、以及國家認同與政黨認同一直是高度相關的,也就是說,一個人的族群認同、以及國家認同往往會左右其政黨認同的傾向(圖2的實線);相對之下,就理論而言,政黨或許不願意公開自我定義為族群政黨(尤其是對於相對上人口比例較小的族群),不過,對於政黨來說,國家認同依然是重要的選舉動員面向。因此,我們唯一比較能寄望的,就是如何降低族群認同與國家認同之間的關係。

從實證來看,選民的族群認同,往往是判斷其國家認同為何的一個相當方便的預期變數(predictor),理由很簡單,因為兩者高度相關;不過,究竟兩者的因果關係是甚麼,還有待深入探究。就理論上來看,有關認同產生的解釋,大致可以歸納為原生論(primordialism)、結構論(structuralism)、以及建構論(constructivism),而族群認同應該是比較帶有原生上的性質,相對上,國家認同是二階式(second-order)的、後天的、引申式(derived)的認同;換句話說,族群認同是先天上比較難以變動,而國家認同是相對上可以經過選擇而變動,甚至於是可以操弄的。 不過,就目前社會科學對於認同的認識來看,大致上是以建構論為主流,也就是說,不僅是國家認同是建構出來的,連族群認同、甚至於種族/膚色的差異,都可以經過人為建構而成的;既然如此,族群認同就不會比國家認同來得更加一成不變。在這樣的了解下,政治勢力或許不方便直接塑造族群的政黨性,卻可以間接透過國家認同的掛勾,與族群認同連結在一起(圖2的虛線)。 坦承而言,一般而言,雖然族群認同大致上是建立在一些客觀上觀察得到的共同的特徵,包括血緣、語言、宗教、生活習慣、或是文化傳統,不過,更重要的是成員對於這些特色的主觀認知,而這些認知往往是高度選擇性的,相對之下,上述族群血緣文化指標的可信度,如果未經國家的制度化(譬如身分註記),其實是相當不穩定的。因此,對於族群的集體認同而言,共同享有的集體記憶/失憶、經驗、甚至於歷史,雖然看來是比較抽象,卻是更具有凝聚族群認同/族群意識的力量;而由父祖繼承而來的國家認同,雖非隱藏在基因(不管是DNA、或是HLA)裡頭,比起族群的文化指標,其實是更具有影響力。 如果說我們一時無法阻斷族群認同與國家認同之間的關聯,而國家又不該、或是不方便介入族群認同的形塑(更不用說政黨認同),那麼,對於國家認同,我們與其諱疾忌醫,不如鼓勵國人公開討論,先讓大家了解,彼此在國家認同上是有差異的,然而,再嘗試看是否有尋求共識的可能。當然,政治人物一定會擔心執政黨是否會透過教育,來推動對自己有利的國家認同,因此,適度的開放教材的多元(不管是內部、還是外部多元),還是有助於社會的建設性對話的。 就長期而言,如果國家認同的分歧是無法消彌的事實[4],此時,我們希望族群認同與國家認同能夠相互切割(cross-cutting),也就是說,同樣族群的人可能會有不同的國家認同,如此一來,政黨就比較難順勢推波助瀾、運用族群認同與國家認同相互強化作用,同時,國家定位的選項也相對地會獨立於前述三種認同。那麼,接下來的挑戰是,如何讓族群認同與國家認同相互切割? 肆、學術界的角色 有關於學術界可以扮演的角色,可以從研究、以及參與兩個層面來看。首先,就研究而言,國內學者對於和平研究(Peace Studies)生疏;如果我們能了解相關的概念、理論、以及規範,才能追求真正的和平。譬如說,到目前為止,大部分的政治人物想到和平,就是與非戰劃上等號,如此一來,和平被當作是失敗主義、或是懦弱的表現,當然就不會引起國人的共鳴。事實上,不管是視為途徑、還是當作目標,和平除了可以使用傳統的負面方式定義為「消除直接暴力」,也就是沒有戰爭流血,更可以使用正面的方式定義為「消除結構性暴力」,也就是沒有支配、剝奪、以及壓榨的關係。了解了和平的意義,才有可能進一步分析暴力的來源、以及獲致和平的途徑。

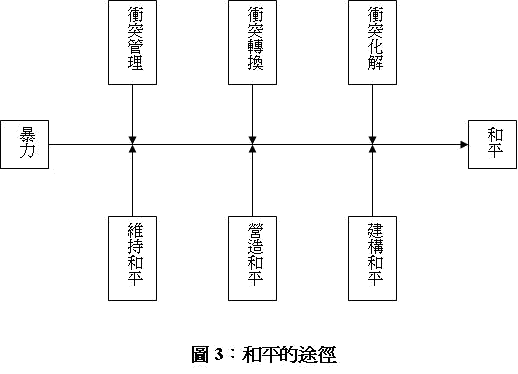

譬如說由暴力到和平,我們可以採取「維持和平」(peace-keeping)、「營造和平」(peace-making)、以及「建構和平」(peace-building)三種途徑(圖3);而這些途徑恰好與國際關係的三大學派遙相呼應。首先,從「現實主義」的觀點來看,和平的最佳保障就是透過軍力/實力來防止衝突的發生,也就是嚇阻;萬一衝突發生,現實主義者的對策是消極地派遣維持和平的部隊,起碼能立即終止戰爭、或是防止交戰的雙方擴大爭端,進一步期待能恢復衝突前的非戰狀態,甚至於不惜使用武力來強制執行和平,譬如「人道干預」、或是「預防性外交」。然而,如果從「理想主義」的觀點來看,不管是透過衝突的雙方、還是第三者,和平必須主動去營造而來,想辦法讓彼此以某種操作方式(modus operandi)來達成某種暫時協定。終究,從「建構主義」的觀點來看,真的要長治久安,就必須積極去探究深層的衝突根源,並且嘗試著去重新建立彼此長期的關係。 在台灣,儘管「台灣人權、和平、發展教育聯盟[5]」在2001年底成立,每年舉辦「和平學研討會[6]」,不過,學者對於和平研究還是在摸索之中;儘管學者建議大學成立相關的科系、學程、還是研究中心,然而,還是停留在倡議的階段。相對之下,中國南京大學在英國學者的幫助之下,已經陸續成立相關機構、並出版專書,可以說領先我國。[7] 在短期之內,有關政府單位應該立即著手資源整合的工作,先把相關機構(中央研究院、大學、智庫)的學者結合起來,一方面以國科會的集體計畫進行串聯,一方面以學術研討會、以及學術刊物作交流的平台,以超越目前荒島式、即興式的研究。同時,教育部應該將和平研究作為留學考試的重點科目,積極鼓勵相關學科的學者到外國進修(包括北愛爾蘭、以色列、波斯尼亞、塞浦路斯、以及南非)、或是參加國際學術研討會(譬如International Peace

Research Association的雙年會),並且邀請著名的學者前來講學,以便加速和平研究在國內的移植、以及發展。 就中期而言,我們應該儘快成立跨領域的和平研究中心、學程、課程、系所、學院、甚至於大學:對內而言,讓國內的百姓了解和平的真諦、以及途徑;對外而言,讓台灣成為國際和平研究的發聲中心之一。在這樣的條件下,我們才真正有辦法提出讓國人可以接受的和平穩定架構協定草案。當然,長期而言,除了國內的政治齟齬,我們希望能鑽研台灣與中國糾葛的根源、並提出化解彼此衝突的根本之道。 除了研究,學者也可以扮演面對面接觸的促進者(facilitator)。在過去,國內學者嘗試著以二軌的方式與中國交流,或許囿於中國所制約的框架,難有實質的突破。雖然就二階競局而言,究竟要先內後外、還是先外後內,並沒有一定的章法;不過,反躬自省,如果我們內部都無法和顏悅色對話,又如何奢求對外立場的共識? 如果政黨之間因為選舉的壓力,以致於一時尚難和解,而國人又不習慣以族群作為政治組合的單位,那麼,何妨由學者進行國內自己的二軌接觸,也就是說,在非政府組織的幫助之下,以專業人士的角色嘗試John Burton(1996)式的「問題解決工作坊」(problem solving

workshop),在不受外部壓力(官方、媒體、輿論)的某個避境場所,探索內部衝突的根源何在,然後,才有可能釐出真正的化解之道。 參考文獻 陳水扁。2004。〈陳總統就建立兩岸「和平穩定的互動架構」及三二0和平公投中外記者會實錄〉。2月3日(http://www.mac.gov.tw/big5/mlpolicy/mp9302/mp17.htm)。 陳水扁。2003。〈總統主持中華民國九十二年開國紀念典禮暨元旦團拜致詞〉。1月1日(http://www.president.gov.tw/php-bin/prez/showspeak.php4?issueDate=&issueYY=92&issueMM=1&issueDD=1&title=&content=&_section=4&_pieceLen=50&_orderBy=issueDate%2Crid&_desc=1&_recNo=3)。 自由時報。2004。〈反對某些政黨附和中國策動反公投影響總統大選—對陳總統所提兩岸和平穩定架構不可懷抱幻想〉。2月4日(http://www.libertytimes.com.tw/2004/new/

feb/4/today-s1.htm)。 國家安全會議。《2006國家安全報告》。台北:總統府。 行政院大陸委員會。2004。〈兩岸簽署【和平穩定互動架構協議】說明〉。2月6日(http:// www.mac.gov.tw/big5/mlpolicy/930206.htm)。 彭維學。2004。〈“和平互動架構”實質是“台獨架構”〉。2月19日(http://tw.people.com. cn/BIG5/14811/14869/2347447.html)。 王寓中。2006。〈台灣國際參與,馬提暫行架構〉《自由時報》。3月23日(http://www.

libertytimes.com.tw/2006/new/mar/23/today-p2.htm#)。 Boyle, Francis A. 2000. “The Interim Agreement and

International Law.” Arab Studies Quarterly, Vol. 22, No, 3 (http://www.findarticles.com/p/articles/mi_m2501/is_3_22/

ai_66938021). Brown, Davis G. 2005. “An Interim Agreement.” American

Foreign Policy Interests, Vol. 27, No. 4, pp. 259-63. Burton, John W. 1996. Conflict

Resolution: Its language and Processes. Lanham, Md.: Scarecrow

Press. Chang Yun-ping. 2006. “MAC

Chair Faults Ma’s ‘modus vivendi’ Proposal.” Taipei Times, March

29 (http://www.taipeitimes.com/News/taiwan/archives/2006/03/29/

2003299815/print). Liberthal,

Kenneth. 2005. “Preventing a War over Taiwan.” Foreign

Affairs, Vol. 84, No. 2, pp. 53-63. Ma, Ying-jeou. 2006.

“Bridging the Divided: A Vision for Peace in East Asia.” February 13 (http://www.npf.org.tw/Symposium/s95/950213-KMT-English.htm). Myers, Denys P. 1957. “The Names and Scope of

Treaties.” American Journal of International Law, Vol. 51, No.

3, pp. 574-605. Wu, Tiffany. 2005. “Interview: Taiwan Supports

Interim Pact with China.” Yahoo! India News, February 24 (http://in.news.yahoo.com/050224/137/2jt9u.html). * 歐亞基金會「兩岸和平穩定互動架構」專案研究邀請撰稿,2006/11/30。前言以〈「和平穩定架構」與國家利益〉引言於「兩岸和平穩定發展架構與我國家利益座談會」,台北,歐亞基金會,2006/11/21。 [1] 見http://www.jimmycarterlibrary.org/documents/campdavid/accords.phtml。類似的協定有英國與愛爾蘭在1995年簽定的『新架構協定』(New Framework for Agreement,見http://www.irlgov.ie/iveagah/angloirish/

frameworkdocument/default.htm)、以色列與巴勒斯在1995年簽定的『以巴中程協議』(Israel-Palestinian Interim Agreement on the West Bank and Gaza

Strip,又稱為Oslo 2,見http://www.jewishvirtuallibrary.

org/jsource/Peace/interimtoc.html)、 [2] 包括Harry

Harding、David

M. Lampton、Kenneth Lieberthal、以及Stanley Roth,特別是Lieberthal(2005)。參見Brown(2005)。 [3] 有關國際條約的一般性討論,見Myers(1957)。有關保留的觀點,見Boyle(2000)。 [4] 也不一定如此。譬如說,國人的「王建民現象」是否有可能擴散,將運動與國家認同結合起來? [5] 見其網站http://peace.ls.fju.edu.tw/old/RPDEC.htm。 [6] 有關歷年舉辦的研討會,見http://www.peace.org.tw/edu/conference/2003/2003_activity.htm。 [7] 參見《南京大学学报》(2006/1/10)的報導。 |