|

憲政改革理念簡介*

|

||

|

施正鋒 淡江大學公共行政學系暨公共政策研究所教授 |

||

|

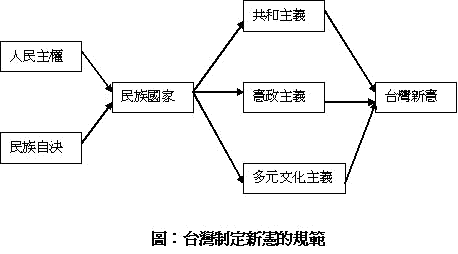

有關於台灣制定新憲法,大致可以從其正當性、以及必要性(可欲性)兩個層面來看。就正當性而言,『中華民國憲法』是戰後前來的中國國民黨外來政權硬塞給台灣人的,因此,不管實質內涵是否適合當前台灣民主體制運作,總是不符Westphalia 條約(1648)以來的普世價值,國家主權屬於老百姓、必須經過「人民同意」(consent of the people),也就是「人民主權/主權在民」(people’s sovereignty、popular sovereignty),是將人民由君王的臣民(subject)提昇為國家的公民(citizen),用來掙脫決對王朝加在百姓身上的枷鎖,也就是民主政治的先聲。 不過,人民主權雖然也有對外宣示的作用,也就是主權國家(sovereign state)平等的意思,出發點是挑戰君主王朝對於國家主權的所有權。一直要等到「民族自決權」(national self-determination)的理念在19世紀出現,也就是所有民族(nation)都有權利決定自己在政治、經濟、社會、文化上的安排,以擺脫外族的殖民、統治、或是支配。在過去,移植台灣的中華民國政府是一個無法回去祖國的失根政權;現在,雖然經過前總統李登輝的本土化、以及意欲將中華民國體制馴化的民進黨的陳水扁政府,畢竟還是借殼上市,而制定台灣新憲法就是台灣人向世人展現行使自決權決心的最便捷的指標。 再來,就新憲的必要性而言,如果我們要將人民主權、以及民族自決權具體實現,必須透過現代「民族國家/國民國家」(nation-state)的建構,將憲法作為台灣所有住民團結的象徵,也就是以憲法來凝聚我們的「民族認同/國家認同」(national identity)。此時,制憲必須超越對外宣示的階段,還必須兼顧對內多元族群的整合,因此,要同時考量制憲的程序、以及內容能否被大家接受。如此以來,除了傳統的「憲政主義」(constitutionalism)原則以外,也就是以憲法來保障人民的自由/權利不被國家/政府壓制,還必須強調「多元文化主義」(multiculturalism)的精神如何具體反映在憲法裡頭,也就是承認彼此在認同上的差異,更重要的是,我們還要揭櫫「共和主義」(republicanism),也就是在制定新憲的過程,作為公民的每一個人,應該有義務參與新憲法的制定,如此進行的「審議式民主」(deliberative democracy),才能避免民主淪為投票主義、或是讓少數族群擔憂多數暴力。 真正能把上述制定新憲的正當性(人民主權、民族自決權)、以及必要性(憲政主義、多元文化主義、共和主義)結合的(見圖),就是兩千三百萬的台灣住民是否想要生活在同一個國家之下?台灣新憲將是回答這個問題的試金石。

徘徊於修憲與制憲中的台灣新憲 為了要在2004年的立委選舉中,明確切割藍綠陣營的界線,不讓所謂的中間選民有太大的猶豫空間,陳水扁總統對於制定新憲的承諾似乎是越來越明確,甚至於連時程都已經敲定。不過,相較於泛藍的修憲立場、以及前總統李登輝的制憲主張,阿扁還是維持一貫的「新中間路線」,也就是「大幅修憲等於制憲」,既要深入淺藍的本土地盤、又要固守深綠的獨派堡壘。 民主化是否一定要伴隨著新憲的制定,政治學裡有關民主鞏固的文獻並沒有定論。然而,就後共產的二十多個歐亞國家來看,除了俄羅斯、以及南斯拉夫以外,大致先後制定了新憲,一方面是掌握稍縱即逝的「制憲時刻」,趁機宣示除舊佈新的決心,另一方面是舊威權體制的確有窒礙難行的地方。 回顧李登輝總統任內所進行的憲政改革,大體是為了民主轉型所作的權力轉移,包括國會改選、以及總統直選,並未觸及憲政體制的建構。雖然如此分期付款式的憲改未必只是即興,卻難免為了遷就政治現實而有太多的操作性妥協,特別是當年的民進黨內獲勝聯盟只圖以在野立場分享權力,並未有長治久安的全盤式思考,造成現行的九七體制左支右絀。 如果未來台灣的憲法真的能算是屬於台灣兩千參百萬人所有,必須至少符合兩個條件,也就是必須由我們自己來制定、以及為了我們所制定;前者有對外宣示的象徵意義,後者則是針對內部的政治整合而努力,分別代表台灣制憲的正當性、以及必要性。 從「人民自決/民族自決」的原則來看,所有的人都有權利決定自己在政治、經濟、社會、以及文化上的安排,那麼,目前的國家體制畢竟是國民黨政權於戰後所硬加移植,並沒有獲得台灣人的同意。儘管民進黨政府嘗試著將中華民國體制加以馴化,畢竟還是借殼上市罷了,因此,不管中華民國憲法的實質內涵是否合宜,制定新憲就是台灣人要向世人展現想要有自己國家的決心,並且要以國家的重新定義來確定台灣的主權歸屬。 由此來看,面對美國向阿扁提出是否違背「四不一沒有」的質疑,他僅以「小孩子穿大人的衣服」的選舉語言來應付,頂多點出當年中華民國憲法是為了全中國的人民所設計,只是可能在時空上不太適合當前台灣的民主運作,卻未理直氣壯說明制憲的正當性。 就必要性而言,除了釐清憲政體制的走向以外,新憲更可以用來凝聚台灣住民「國家認同/民族認同」,也就是以制憲的程序、以及內容來從事多元族群的整合,讓大家來參與國家的建構。當然,最大的前提是大家是否有意願生活在同一個國度之下,否則,其他一切都是白說的。

憲改想像的迷思 任務型國民大會代表的選舉(2005),以便複決2004年立法院匆匆通過的修憲案。然而,根據選前不到一個月的民意調查結果顯示,竟有過半的選民不知道有這一回事;更令人擔憂的是,既然此回國代選舉改採選黨不選人,卻有高達八成的受訪者並不清楚政黨的憲改立場,那麼,究竟要老百姓如何投下神聖的一票? 照說,憲改除了有化解當前憲政體制窒礙難行困境的必要性以外,更重要的是,要透過人民參與的過程,想辦法凝聚國民意識,讓原本是鬆散的一群人,願意結晶成為相信此此是福禍與共的共同體。可惜,在朝野兩大黨急欲以國會改造之名、來達到聯合壟斷政黨政治之時,支持者並不被允許有想像的空間。 其實,民間團體本應該有振聾發瞶的社會責任,大部分的人卻在歷史的緊要關頭,以直覺來應付了事。首先,對於一些強調將憲改當作運動的團體來說,憲法的內容並不重要,重要的是要讓人民了解制憲、以及正名的重要性,因此,憲政體制的內容就不用過於重視;問題是,如果沒有好的產品,一流的行銷也不過是騙人的技倆。更何況,所謂的運動並非等同於大規模的街頭動員,而是要大家真正能體會憲改的癥結、以及迫切性,否則,除了政黨對於護盤的工具性考量以外,百姓怎麼會對於憲法有刻骨銘心的情感? 去年,前民進黨主席林義雄,以「誠信」要求各黨實踐上屆立委選舉的「國會減半」諾言,也讓社運界找到思考怠惰的藉口。原本,國會席次越少、對於大黨越是有利,民進黨與國民黨自見獵心喜,自是從善如流;台聯黨與親民黨選前不敢背著反改革的惡名,立委選後才來發聲,卻又被懷疑只是著眼於自己的生存,似乎又缺乏激起討論風潮的正當性。 如果要以憲改來帶動國會改造,至少要兼顧立法效率、以及國會的代表性兩大目標。儘管社會普遍認為國會是國家亂源之一,不過,除了媒體所呈現的印象式評價,病痾何在,尚未有較持平而全盤性的論斷。因此,一旦國會的席次減半,很難保證不會劣幣除良幣的情況出現,而立委的問政品質、或是出席率,也沒有自動會提高的道理。至於委員會的運作會,恐怕會人數不足運用而左支右絀、更不用說專業化的培養。更弔詭的是,雖然我們不滿意立法院的表現,卻又無形中賦予加倍個別委員的權力,邏輯何在? 同樣令人質疑的是,在未經充分討論的情形下,政黨要求以包裹表決的方式來通過憲改提案,那麼,在複決權被實質剝奪的情形下,國大只不過是立法院的圖章罷了。乾脆政黨協商算了,頂多挑燈月戰一個晚上就可以完工,又何必勞民傷財開議一個月? 令人納悶的是,既然陳水扁總統答應在明年作全盤的憲改工程,那麼,除了廢國大以鞏固立法院、以及剝奪選民創制權的公投以外,究竟此回修憲的意義何在?最令人擔憂的是,當社運人士被納入政黨代表之際,民間的自主聲音又安在?

政客、聖人、以及學者 這一次任務型國民大會代表選舉,民進黨與國民黨勢如破竹,除了有程序上的優勢,多少要歸功核四公投「誠信立國」的訴求。相對地,儘管台聯黨與親民黨對於修憲結果將會封殺小黨生存空間的擔憂,比起兩大黨挾著國會減半、以及單一選區的結構性優勢而好整以暇,絕對不會來得更為自私,卻因為被懷疑背信而啞巴吃黃蓮。 陳水扁總統先前送了「真誠」兩字給親民黨主席宋楚瑜,表達自己對於扁宋會的真心誠意相待;原本,親民黨立委主張將這幅墨寶轉送給中國領導者胡錦濤,誰知,阿扁自己沒多久就譏諷制憲正名的主張是自欺欺人,彷彿是承認自己是真小人、而非偽君子。 所謂的偽君子,是指說一套、作一套、卻又必須道貌岸然地佯裝為真正的改革者。對於道德上的理想主義者來說,這種出賣對方信任感的做法,是必須加以撻伐的;相對地,現實主義者會犬儒式地提出「政治不過是高明騙術」的無奈,只能強化老百姓對於政治的嫌惡。 其實,在爾虞我詐的政治競爭中,政治哲學家認為撒點小謊是可以接受的。首先,如果面對強勢的敵人,對方如果沒有妥協讓步的空間,我們自然沒有必要宋襄公,把自己的底牌都掀開來了,因此,虛與尾蛇是必要的。除了防衛性的欺敵戰術考量以外,任何不傷大雅的外交辭令,只不過用來掩飾不想讓對方難堪的客套話,原本就沒有履行承諾的意圖,大家也不必太當真。 至於政治上的合縱連橫,本質就是一種討價還價的遊戲,老謀深算的政客自然會錙銖必較,西方人說,被騙一次是對方的錯、被騙兩次就是自己太笨了。台獨聯盟主席黃昭堂先前表示已經連續被陳水扁騙了三次,憤而辭去國策顧問一職,此回選舉,卻又再度公開對阿扁背書,相信此回修憲就是制憲,這種帶著高度日本式腹語的溝通方式,恐非凡人所能了解。 真正在道德上必須加以深思的情況,是在面對非親非故的選民之際,如果無法在短期內曉以大義,權宜之計是想辦法讓對方能信任自己是有理想、有原則的人,譬如道德情操、宗教信仰、或是族群認同。問題是,究竟是選民無力、或沒有意願作政治判斷,還是政治人物不希望支持者有太多的自主思想?從「審議視民主」(deliberative democracy)的觀點來看,應該要怪菁英吃定百姓的牧民心態,不肯給人民有成長的機會結構。 對於一般人來說,究竟政治人物是為了國家利益、還是個人功名,在扮演馬基維里式的狐狸,民眾無從得知。所謂「可以做、不可以說」的無奈,畢竟不是民主政治的常態。可惜的是,面對言行不一、道德破產的諸多政黨,林義雄的誠信卻是充滿高度選擇性,也就是堅持大多數學者在專業上認為不可行的「國會減半」口號,而擇善固執的惡果卻必須由全體社會來承擔,令人匪夷所思。即便是聖人殺人,罪惡不會比政客來得輕。

假內行誑真外行的修憲程序 有關這次第七回修憲,原本勢不兩立的民進黨與國民黨,此回聯手取下國民大會總數300席中的244席,因此,儘管朝野政黨協商通過的國大職權行使法將修憲門檻設為四分之三,應該還是可以順利複決去年經過立委所通過的修憲案。然而,不少人擔心,如果兩大黨有19位國大跑票,修憲案就過不了關,因此堅持採取二分之一的門檻。 其實,究竟要採取多高的門檻,主要決定於該國的憲政傳統。一般而言,屬於不成文法、或是沒有嚴重社會分歧的國家,譬如英國、紐西蘭、或是以色列,憲政法案只要國會的多數決即可;相對地,如果是有族群分歧、或是採取聯邦制的國家,為了要安撫少數族群、取得共識,往往會有超級多數的規定,也就是少數否決的機制,譬如南非、或是美國。 大多數民主國家的修憲工程慎重其事,要不採取兩階段(先國會、後公投)、就是兩機關(雙國會)的過程。中華民國憲法的修憲方式有二,過去六次都是由國大單獨修憲,當然,也可以先由立法院提案、再交給國大複決,也就是兩機關修憲。為了要將國大的複決權轉為公民複決,也就是兩階段修憲,第六回修憲廢掉國大單獨修憲的管道,限定國大只能複決此番的自廢武功案。 然而,當時的條文雖然明確規定國大複決領土變更案、以及彈劾正副總統的方式,卻未規定修憲案的同意門檻。既然沒有規範,很可能就是有留待再議的伏筆,豈有便宜行事、堅持以一般法案二分之一議決的道理?中選會、以及一些憲改人士主張,即便是沒有國大職權法,也有國大組織法可以適用,問題是,後者也是刻意排除修憲案的議決方法,這些人豈可為了達成修憲而不擇手段、作選擇性的詮釋? 即便是硬將要國大的兩機關複決解釋為兩階段公投複決,那麼,除了二分之一的門檻以外,不要忘了,各國為了提高公民的參與、以及修憲案的正當性,多半會有投票率的最低標準,而我們的公投法也有明文規定,也就是投票人數必須達到全國具有投票權人數的一半。此回國大選舉的投票率不到四分之一,比一般令人詬病的民調更具抽樣偏差,竟然可以決定國家根本大法的變更,那些倡議社會改革的良心,豈可視而不見? 由於中選會在國大的選票上越俎代庖印上贊成、或是反對,有人進而指鹿為馬說這就是美國總統選舉人團命令委任(mandate)的概念。其實,不管是依據選區、還是政黨比例所選出來的民代,政治哲學家對於他們到底是沒有自主性的代表(delegate)、還是具有良知良能的自由委任(trusteeship),並沒有定論,因此,如果投票與政黨相悖,只能以開除黨籍來約束。哪有為了降低過關的難度,硬要將廢票剔除、以便降低計算門檻百分比的分母的道理? 我們聽社運者提出語焉不詳的「違憲」、或是「違反憲政原理」指控,也不過是一堆把常識當知識用的假內行、認真地在欺騙老實的真外行罷了。

常識治國的邪惡 經過此回修憲以後,未來的修憲必須經過公民投票複決,也就是必須所有的選舉人的二分之一支持,修憲案才能通過,輿論紛紛表示門檻過高。政治人物譁眾取寵也就罷了,媒體人云己云也是司空見慣,社運人士一知不解也不是新鮮事,而專家學者阿諛附和,顯現的是社會菁英對於追求理性的不耐煩。 就民主國家的修憲過程而言,程序正義的重要性並不亞於實質的憲改內容,憲改的機制一定會比一般國會所上的通過法案的要求來得嚴格,特別是內部有相當社會分歧的國家,因此,除了國會的特別多數議決以外,還會加上公民複決、或是州議會的複決,譬如: 瑞典的修憲案算是比較簡單,不過,必須經過連續兩屆國會同意才有效,也就是中間必須間隔著一次國會改選。愛爾蘭的修憲案要先經兩院通過,再交予公民投票複決、過半通過。日本的修憲案要先經兩院的各自三分之二通過,再經過公投複決。西班牙的重大修憲案要先經兩院的各自三分之二通過,再經過公投複決、過半通過。法國的先憲案可以先經兩院過半通過、再加上公投複決,或是獲得兩院聯席會議的五分之三支持。 丹麥的修憲案經國會通過後,公投複決必須投票率乘以支持率超過百分之四十才有效。義大利的修憲案可以經兩院各自三分之二通過,或是兩院各自獲的過半支持、再經過公投複決,這時候,必須有過半的選民贊成才有效。澳洲的修憲案必須先分別經過聯邦參眾兩院的絕對多數通過,才能交付公民複決。公投門檻相當複雜,必須在六個省的過半省份(也就是至少四個省)都獲得過半省民支持,而且贊成票必須超過選民總數的一半。 加拿大的修憲案必須先經過聯邦議會通過,再來必須獲得三分之二以上(也就是七個)的省議會同意,此外,這些贊成修憲省份的人口加總必須佔全國過半人口。有些特別的修憲案還必須所有十個省議會同意才有效,譬如官方語言、以及修憲程序的變更。 瑞士的修憲案不只是要獲得公投過半票數,而且必須在過半的邦都獲得過半選民支持。也因此,百分之二十的人可以否決百分之八十的人所支持的修憲案。美國的修憲案可以由參眾兩院的各自三分之二提案、或是在三分之二州議會要求下召開修憲會議來提案,再來,必須獲得四分之三的州議會、或是州修憲會議贊成,才算有有效。因此,只要人口較少的州結合起來,也就是百分之五的人口就可以否決修憲案。 我們可以看到,公投一方面可以展現民氣,另一方,面高門檻其實是一種遏止盲目熱情的冷卻劑。另外,德國的修憲案並不需要經公投,恐怕是擔心戰前政客濫用公投的惡夢再現。同樣地,社會二元對立的比利時、以及荷蘭,對於修憲公投也是敬而遠之。 所謂的自由,不只是要抵抗威權統治、更要拒絕思想上的禁錮。可惜,在這次修憲的過程,我們看到的卻是對於知識的高度敵意。

國家認同與憲政改革 如果要用一句話來說明台灣近年來的民主發展,「政治運作憲政化、憲政運作政治化」應該是相當貼切的描述,也就是說,一方面,習於傾軋的朝野政黨老是要逼大法官會議表態,另一方面,政治人物則毫不靦腆地一再把憲政改造當作政治鬥爭的另一個場域,甚至於是你死我活、不戰而勝的會前賽。 當陳水扁總統聲嘶力竭喊出「大中國意識型態混淆台灣國家的定位與認同,延宕、阻礙台灣民主憲政的發展」之際,也就無法不令人擔心所謂的「二階段憲改」過程,將可能會重蹈上回第一階段覆轍,以國會改造的大帽子來壓制要求理性審議的聲音,只不過,此次連鎖的工具已經提升到國家認同的層次。 就象徵意義而言,國家認同的差異確實是會影響憲政改革的立場,特別是對於五權憲法有相當情感的人來說,任何對於中華民國憲法文本的更動,幾乎就是數典忘祖的行為,因此,才會有目前以增修條文方式來進行迂迴憲改的窘境。相對地,對於中華民國體制深痛惡絕的人來說,即使不能光明正大推出台灣共和國憲法,短期內如果能廢掉監察院、或是考試院,至少也能獲得一些快感,這也是為甚麼民進黨要津津樂道此番廢了國大。 問題是,國家認同並非天生不變的,而是可以透過對話來尋求未來的共享,否則,如果在民主被庸俗地定義為多數決的情況下,不僅是憲政制度而已,少數族群對於國家定位將無法置喙,注定不是被迫順服、就是揭竿而起,怎麼有可能產生共同體的感覺、或是同胞愛?因此,作為國家的最高領導者,阿扁應該進一步思考為何國家內部的集體認同有所分歧,以及如何因勢利導、建構共同的國家認同。 一般而言,憲改的實質內容不外乎國號/領土、憲政體制、以及人權保障。前者涉及國家肇建(state-making)的挑戰,也就是所謂的國家統獨定位,除了內部仍有相當的爭議,也涉及與政治中國的互動;而後兩者則攸關國家打造(state-building)的課題,也就是政府部門之間權力關係的釐清、以及人民基本權利的保障,儘管這些並非沒有爭議,卻也不能坐視不顧。 如果說憲法的書寫代表著國家認同的凝聚,也就是政治學上所謂的的民族塑造(nation-building),那麼,憲改程序所蘊含的政治原則、以及民主規範,絕對不會比憲改的內容來得次要。因此,究竟兩者的優先順序為何、是否一定要齊頭並進,也就是所謂的漸進的、或是全盤的憲改途徑,都必須要進行公開辯論,不能又以包裹表決的技術性合法來壓制民主正當性,否則,憲政改革不僅無法成為推動國家整合的助力,反而會惡化原本就相互競爭的國家認同觀。 其實,起碼的憲政爭議是有利民主文化的培養,而浮面的政治依順反而是威權政權的溫床。土耳其國父凱末爾說:「快樂是指可以自稱為土耳其人者」,那麼,政治人物還是讓百姓快樂一點,不要動不動就要他人在國家認同上表態交心。

參考文獻 Barber, Sotirios A., and Robert P. George, eds. 2001. Constitutional Politics: Essays on Constitution Making, Maintenance, and Change. Princeton: Princeton University Press. Butler, David, and Austin Ranney, eds. 1994. Referendums around the World: The Growing Use of Direct Democracy. Washington, D.C.: AEI Press. Dowding, Keith, Robert E. Goodin, and Carole Pateman, eds. 2004. Justice and Democarcy. Cambridge: Cambridge University Press. Hart, Vivien, and Shannon C. Stimson, eds. 1993. Writing a National Identity: Political, Economic and Cultural Perspectives on the Written Constitution. Manchester: Manchester University Press. Levin, Daniel Lessard. 1999. Representing Popular Sovereignty: The Constitution in American Political Culture. Albany: State University of New York Press. Levinson, Sanford, ed. 1995. Responding to Imperfection: The Theory and Practice of Constitutional Amendment. Princeton: Princeton University Press. * 講座於內政部警政署警察機械修理場「憲法公民教育講座」,台北,2006/3/23。先前講座於台灣銀行主辦「第72期銀行法務訓練班」,台北,台灣銀行行員訓練所,2006/3/6-10;專題演講於行政院主計處電子處理資料中心,2005/12/29;講座於「管理研習營60期」,台北,公務人力發展中心,2005/11/18。內文原先分別發表於群策會舉辦「台灣新憲法國際研討會」,台北,圓山大飯店,2004/11/27-28;《中國時報》2004/12/6、2005/4/18、5/16、5/30、6/13、6/27。 |