|

||||||||

|

施正鋒 淡江大學公共行政學系暨公共政策研究所教授 |

||||||||

|

|

||||||||

|

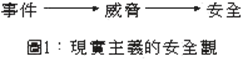

前言 政治學者在過去認為,個體的行動決定於其對利益的定義、以及其所擁有的權力大小。然而,在冷戰結束以來,由於意識型態之爭衰退,學者逐漸發現個體的認同對於政治行動的影響不可忽視。具體而言,認同不僅是一種權利,它也左右個體對本身利益的認知,進而左右著人們的行動;甚至於,對於認同的接受、排拒、或是錯誤認知,就是權力的來源。從國家安全的角度來看,國家認同[1]決定我們如何來定義國家利益、以及對於國家所構成的威脅,因此,我們可以說,認同是安全的基礎。 認同政治 (identity politics) 的重要性在台灣開始浮上檯面,大致是與民主化的過程同時伴隨出現。台灣人民的認同在戰後長期受到威權體制桎梏凍結,在解嚴後驟然獲得鬆綁而尋求停泊。我們可以發現,國家認同、族群認同、以及政黨認同有某種程度的相互糾纏,不僅是左右著選民的投票行為,也連帶著影響國家的定位及對外政策,甚至於導致族群間的張力,進而決定著國人得來不易的民主是否能進一步獲得鞏固、以及台灣的國家安全能否獲得確保。 戰後以來,中華民國在台灣取得領土的固著,原本的政治支配關係逐漸隨民主化調整,政權也大致可以在總統直選後取得正當性,只不過,國家認同仍懸而未決。對台灣的所有住民來說,安全的最大威脅來自中華人民共和國,這應該是最基本的共識。追根究底,除了有「外省族群」在國共鬥爭中家園被毀、親人被清算鬥爭的誓不兩立仇恨外,也有在冷戰時期與美國作被動式結盟而養成的黑白分明反共思想,更有在建構現代化民主國家過程遭受打壓所產生的同仇敵愾。 長期以來,台灣人民面對中華人民共和國的戰爭威脅,在中華民國政府在台灣的統治下,逐漸接受某種混合的「中華民國在台灣人」,也就是既為中國人(文化上的華人、血緣上的漢人、政治上的中華民國國民)、同時也是台灣人(台灣的住民)。至於政治菁英,他們對於台灣目前的國際地位、以及台灣與中國的定位仍有歧見,特別是在政治中國在軍事、外交、經濟、文化、以及教育方面的威脅利誘,也再再造成台灣人民在尋求自我定位的路程中徘徊徬徨。 原本,國家認同困擾並不一定會造成國家安全上的擔憂,只不過,當外部的威脅一再挑戰國家存在的正當性之際,認同危機勢必構成內部對於國家利益、國家安全在認知上的分歧。因此,我們若要化解政治中國的威脅,台灣必須先建構自己的國家認同,也就是了解自己與他者之間的異同、以及確認彼此的敵友關係,如此一來,在確立了自我的定位以後,才有可能說服國際社會接受。 國家認同與民族認同 就一般人的了解,「國家認同」是一個人的特質,譬如說「這個人缺乏國家認同」、或是「這個人的國家認同有問題」;那麼,究竟個人的國家認同是如何養成的?甚麼是恰當的國家認同?如果說國家認同是一種自我認同(self-identity)的話,這不只是個人的認同而已,更是一種集體認同(collective identity);更基本的問題是,究竟國家認同為何物? 就政治學、或是社會科學來說,national identity大概是相近的概念,意思是nation’s

identity、或是the identity of nation,是指一個nation的特質。那麼,甚麼是nation?簡而言之,這是指一群認為福禍與共、想要生活在同一個國家的人。一般將之翻譯為「民族」,不過,有些人為了要表達隱含的國家關聯(denotation)、而且要避免原生的血緣絃外之音(connotation),主張改稱為「國族」。 不過,由nation所建立的國家稱為nation-state、national state、或是nation’s

state,翻譯上就會衍生聱牙的「國族(的)國家」;同樣地,national identity必須譯為「國族認同」。我們以為,國族這個概念不免有「由國家而來的族」,也就是由state到nation,用來和家族、族群、以及民族(漢民族)區隔;然而,就nationalism(民族主義、或是國族主義?)的精神來看,是指這群想要生活在一起的人,有權利擁有共同的一個國家,也就是由nation到state。也因此,有人逕自將national identity譯為「國家認同」。 其實,在政治學上又有state identity、state’s

identity或是identity of the

state的用法,顧名思義,是指「國家的認同」,也就是一個國家的自我定位、以及他人對於這個國家的看法。我們可以看到,這是指一個國家的特質,與先前所提的nation的特質卻是迥然不同。複雜的是,國家認同又往往被解釋為「對於國家的認同」(identify with the

state),儼然國家才是主體、而個人只是隸屬於國家的個體,違反國家是因為人而結合的真諦,也不符「自我」認同所強調的自我意識(self

consciousness)。 我們會發現,目前台灣所面對的國家定位、以及族群分歧等盤根錯節的議題,或許有幾分悠關state identity,不過,更基本的應該是national identity,也就是台灣的住民是否有意願生活在一起、共同組成一個現代國家。我們以為,在社會上對於漢字翻譯尚未達成約定俗成之前,沒有必要為了要規避一般人尚未熟悉的nation概念,自我陷入文字障,硬生生將兩個不同的概念作相同的翻譯。換句話說,何不大膽使用「民族」、「民族主義」、以及「民族認同」等用詞? 進一步來看,究竟「民族認同/國家認同」是如何產生的?就理論上來看,有原生論、結構論、以及建構論三種解釋。原生論(primordialism)是指認同來自於共同的血緣、語言、宗教、或是文化等本質(essence),因而是生下來就決定的,並不容許個人有自我選擇的空間;而結構論(structuralism)強調的是認同如何在不平等的結構下凝聚而成,因此,被動、外塑的成分多於自我反思;相對地,建構論(contructuralism)則主張認同是經過自我選擇而建構的、甚至於是一種集體的想像。 由於台灣是一個墾殖社會(setter society),也就是除了原住民以外,還有不請自來的墾殖者、以及不同梯次的移民者,自然會有多元的民族認同/國家認同;即便是大家願意生活在一起,各族群對於這個國家不一定會有全然相同的想像。 如果我們想要建構一個多元族群的民族國家,在多元文化主義(multiculturalism)的理想之下,儘管大家有不同的民族認同/國家認同(不管內容為何),起碼的尊重是必要的起步;如果我們能嘗試著去了解對方,將心比心,或許彼此在未來仍有接受對方的可能。 國家認同與國家安全的關係 根據傳統現實主義以國家為中心的思維,國家就是安全的主體,因此,安全的目標就是要如何確保國家安全,以對抗外來的威脅;在國際體系是無政府的狀態下,國家想要尋求自保,就必須仰賴軍事力量。在這樣的架構下,安全的程度是以國家之間的相對軍事力量來衡量的。我們可以將這種構思整理為圖1。

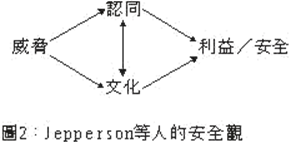

Jepperson 等人 (1996: 52-53) 從新自由主義 (neo-liberalism) 著手,認為上述現實主義的架構過於簡約,因此在威脅、以及安全之間帶入了兩個「社會因素」:國家認同、以及規範/文化。他們主張,一個事件是否構成威脅,一定要先經過認知上的定義,才能決定國家的利益何在、以及安全上的考量為何,如此一來,進一步採取的安全政策、及行動才有意義。值得注意的是,他們以為認同與文化是相互建構的,也就是說,除了國家認同會影響規範/文化,文化也會決定認同的塑造。我們可以將他們的概念架構整理為圖2。

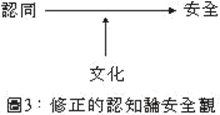

Wendt (1994) 與 Campbell (1998) 採取類似的認知觀點,同意國家安全決定於集體認同,尤其是在國家內部的成員對國家認同有不同的認知之際。不過,相較於前者,他們觀察的重點是在認同,而不在於規範、或文化。根據Katzenstein (1996: 19-22) 的詮釋,規範及文化其實只能算是安全政策的脈絡,可見,Jepperson 等人 (1996) 真正引入的獨立變數是認同,因此我們將圖2修正為圖3。

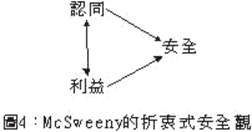

McSweeny

(1999: 214) 同樣地對於盛行一時的結構性現實主義提出挑戰,認為行為者 (agent) 雖然可能受限於歷史、無知、或是國際權力結構(不管是軍事、還是經濟),然而,我們即使沒有能力改變基本結構,但至少還有選擇接受、或是拒絕的機會。不過,他又認為Wendt (1994) 與 Campbell (1998) 太過於誇大認知的解釋效力(不管是認同、還是文化因素),因此主張應該還要帶入國家的利益考量(頁135)。相對地,對他來說 (頁167-72、195),新功能主義 (neo-functionalism) 雖然提及利益的考量會影響我們如何選擇認同,然而,這畢竟只是機會而已,並不是大家都會接受「誘惑性的陷阱」。總而言之,他覺得認知途徑、及以新功能主義為出發點的利益途徑雖然企圖超越現實主義,然而卻都過於極端,因此採取折衷式的觀點,主張認同與利益相互建構、進而決定安全的認知 (頁132),也就是「安全決定於我們如何選擇自己的認同、以及利益」(頁214)。我們將它們的關係繪為圖4。

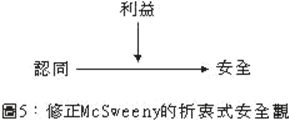

我們同意McSweeny (1999: 398) 的觀點:認同是利益、以及安全的基礎。不過,對於利益如何反過來影響認同的選擇,則有相當的保留,畢竟,北愛爾蘭、及歐盟的因果的圖像,並不一定放諸四海皆準。我們以為,利益的選擇頂多是認同與安全之間的中介變數,只有促進、或舒緩兩者的關係,並非獨立變數。我們繪圖如圖5。

族群認同與國家認同 即使我們暫且將來自外部的安全威脅放到一邊,內部的國家安全威脅主要來自不確定的集體認同,也就是當國內無法達成起碼的整合之際,成員會問:要捍衛誰的安全?這是誰的國家?甚至於,哪一個國家?換句話說,要先決定國家認同,才能決定國家安全。譬如說,認為台灣應該與中國結合的人,並不會認為中國併吞台灣有甚麼錯。 一般人會以為,國家的存在是為了要保障認同,彷彿認同是至高無上的。然而,如前所言,國家認同雖然會受到外在力量所限制(壓制、或誘惑),卻絕對不是預先能決定的,而必須由國家內部去辯論來尋求共識,尤其是在多元族群的台灣。眾所週知,在過去十年來,族群認同與國家/民族認同有相當程度的聚合,進而左右著對國家定位的傾向。具體而言,本省人會傾向於自認為是台灣人,並且對政治、或經濟統合採取較保留的立場;相對的,外省人對於中國人的認同比較可以不加思索地接受,對於中國比較有感情上的眷念、甚至於接受某種形式的結合。 其實,國家認同與族群認同的關係是雙向的,也就是說,國家認同也會反過來強化族群認同。譬如說,中國牌可以被援引來保衛族群的集體認同、以及談判權力分配的籌碼,卻不一定代表整個族群急欲與中國結合,甚至於主張統一的政治菁英亦然。同樣地,某些本省籍族群政治人物可以輕易地指控對方為吳三桂、施琅,特別是選舉時刻,卻不必然表示他們為台獨運動的真實信徒;在過去,他們即使沒有社會主義或統一的思想,卻很容易被荒謬地打為「三合一」的內部敵人,現在,更容易將外省籍的政治對手戴上統派的帽子。 就是因為族群認同與國家認同的高度相關,不管是掌有國家機器、或是在野的族群菁英,往往為了一己的政治利益,很難抵抗把國家認同當作工具的誘惑,不惜以國家安全的藉口來鞏固政權、或是進行奪權。我們如果把相同的政治運作轉移到國際場景,要是政治人物把國家認同為商品,當然就不排除視對方的出價來決定要如何來重新定義認同。我們當然不能假設族群菁英與群眾的目標都是不一致的;很可惜,人們很難分辨認同論述者為自私的政治「尋租者」、還是無私的「道德企業家」。 從政治發展的角度來看,族群衝突勢必會挑戰到政府的正當性,使台灣民主鞏固的任務倍加艱難;從經濟發展來著眼,政局不穩一定會使外資、或旅遊卻步;從外交拓展作考量,如果台灣予人歧視少數族群的負面印象,國際社會很難伸出援手;從國家安全的顧慮來看,內爭恰好給俟隙的外敵介入的機會,侵犯國家主權。如果衡量西太平洋的區域安全,台灣的動亂不可避免將威脅國際秩序。 如前所言,國家認同不免受到外來因素而加緊凝聚、或造成分歧。特別是對於準國家而言,國家主權的挑戰、或是國家安全的威脅,往往來自外部,而非百姓。對於中國來說,台灣的分離是帝國主義者的陰謀,故意要分裂中國、使中國積弱不振;因此,中國否定台灣住民有自決權、否定台灣有國家主權。在這樣的認知下,為了要達成政治統一,一方面以血濃於水動之以情、施加經濟利益的誘惑,另一方面又以軍事威脅來強制安排「一國兩制」。 原本,不論是個人、還是集體認同,都可以根據情境的變動來調整,然而,一旦認同被本質化以後,認同的凍結將被等同於群體存活的指標,那就很難找出妥協的空間。根據「多元文化主義」的精神,一個人可以同時有多重認同,尤其是國家認同與族群認同為上下位階,應該是可以相互包容,只要前者不是根據多數/支配族群的意願來定義、而且後者的特色保證不被打壓。然而,當族群認同是建立在特定國家認同/定位之際,勢必有兩種(或以上)國家認同,譬如追求獨立的魁北克人認同與加拿大國家認同(聯邦)是相互排斥的。 同樣的,如果外省族群認為當中國人就是其族群認同最重要的基礎、不可動搖,誓言要國家保障其獨特的集體認同,即使中國沒有運用政經誘因來推波助瀾,我們也必須審慎考察,而非一味加以譴責,畢竟,國家認同、政治立場、或是意識型態沒有對錯,只有選擇的過程是否合理。如果我們同意,過去動員戡亂時期對異議思想的打壓,是違反民主原則的話,當然,現在就不應該重蹈覆轍。 台灣認同與中國認同 中國認同與台灣認同可以相容嗎?如果前者是國家認同、後者是地方認同,那是上下位階的關係,也就是在國家定位上,台灣要臣服於台灣、要接受地方政府的地位,也就是接受「一國兩制」的公式;大部分的台灣住民應該不會接受這種詮釋。再來,如果兩者兩者都是國家認同呢?也就是接受雙重效忠的可能性如何?其實,近年來,國人取得雙重國籍者日盛,而且在全球化的發展之下,「離散」(diasporas) 的情況普遍,也就是居於異鄉、卻關心家鄉的安危;如果我們願意接納海外鮭魚返鄉,甚至於企業界主張引入對岸的高科技人才,卻擔憂「中國離散者」(Chinese diasporas),原因何在?最大的隱憂是中國與台灣敵對;如果將來兩者的關係有如台、美間一般水乳交融,那就令當別論。 最後可能一種是折衷式的思考,也就是視中國認同為文化認同、視台灣認同為政治認同。如此,「中國」(China) 代表的是文化、歷史、血緣上的中國,也就是國際上「華人」(Chinese) 的意思;陳水扁總統目前對台灣的定就是「華人國家」。不過,這種構思必須先取得原住民的諒解,畢竟,並非所有的台灣住民來自中國大陸、或是對非原住民的故國有感情上的羈絆。或曰台灣的人口組成以主觀上自認為是所謂的「漢人」為主,並無大礙;然而,由諸如澳洲、紐西蘭、及加拿大等墾殖國家 (settlers’ state) 的發展趨勢來看,即使人口再多,以任何單一族群的文化來定義國家認同,都是對少數族群的不尊重。 我們可以看出來,台灣人民的國家認同迄今仍然遲遲無法獲得昇華,最主要的原因,是因為人們無法與歷史、以及文化上的中國作割捨。其實,一群人的國家認同並非源於血緣、語言、或是宗教關係,而是基於彼此是否有共同的記憶、是否希望共同生活在一個國家;套用Benedict Anderson的用字,也就是一個「想像的共同體」(imagined community)的建構。 如果我們將國家認同的定義,解釋為老百姓想要維持我們自己的生活方式、反對接受中華人民共和國的統治,那麼,至少就短期而言,台灣的國家認同應該是有起碼的共識。然而,就長期而言,究竟台灣與中國要作何種的政治定位,還是要取決於台灣人民要如何來構思台灣認同與中國認同的關係。就邏輯上的可能而言,有三種可能的安排方式。 首先,相互從屬是階層式的關係來看(圖6),是將中國認同當作是上位、而台灣認同是下位的概念,因此,台灣認同必須向中國認同臣屬。在這種架構之下,中國認同才是全國性的認同,而台灣認同只是地區性的認同,甚至於在以台北為中心的台灣地方認同下,台灣其實就被蒸發掉了。中國的領導者自然是歡迎這種籓屬式的台灣認同,也就是說,他們可以口頭上宣稱熱愛台灣這塊土地,然而,心中真正盤算的是如何讓台灣的老百姓如何效忠的政治中國。

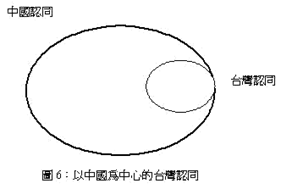

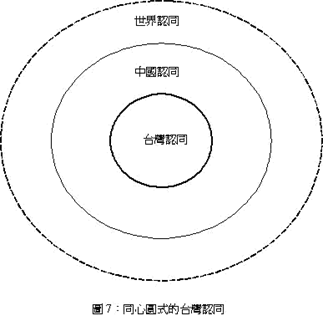

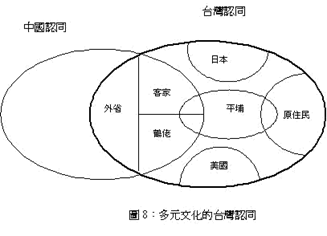

第二種思維是以同心圓、或是洋蔥等具象方式,來描繪台灣與中國的關係(圖7),也就是把台灣放在最中心、外面有中國、最外層則是世界,譬如說「立足台灣、胸懷中國、放眼天下」,宛如俄羅斯娃娃一般,大概是要用世界來沖淡中國所帶來的歷史、地理、政治、經濟、甚或是文化上的沉重壓力。我們在這裡可以看到,台灣認同是被當做最重要的核心認同,而中國認同是外延第二認同,不過,終究,還有追求人性尊嚴、以世界和平的最高胸懷,特別是在全球化的情況下。 最後,在相互切割的模式裡(圖8),台灣認同與中國認同雖然有相當的交集,特別在歷史、語言、以及文化色彩上,兩者卻未必等同。我們在進行共同體想像的過程中,台灣人民在選擇接納局部的中國認同之際,也能保有台灣自己特有的認同特色,這是歷史發展而來的,沒有他者可以取代。就文化上而言,這是一種開放的多元文化構思,沒有所謂的主從關係;如果台灣認同、以及中國認認同都是國家認同,終將面對效忠優先順序的抉擇,此時,彼此的文化交集越是擴大,反而是台灣內部國家認同焦慮的來源。

我們以為,凝聚台灣國家認同的關鍵在於台灣人民是否想要與對岸的「大陸同胞」組成一個國家,也就是彼此是否同屬一個 [政治] 民族。如果大多數人的答案是肯定的話,就表示他們認為,「台胞」與「陸胞」不只享有共同的過去(歷史記憶),並且在現在擁有共同的利益、面對共同的威脅 (日本、及/或美國?),更要共同開創美好的未來,包括政治制度、社會結構、經濟安排、以及文化價值。然而,這些共同想像的基礎何在?究竟是過去的緬懷、現在的享受、還是未來的期待比較重要?如果大家珍惜經濟發展、民主化的成果的話,這些都要出生、成長在台灣的所有住民共同決定。 總之,台灣前途議題的討論是可以開放的,然而,決策的過程一定要先由內部取得遊戲規則的共識,譬如非暴力、尊重少數(甚或少數否決),而非廉價而僵硬的投票主義。 * 講座於教育部軍訓教官班九十五年第一梯次(71期)職前講習,豐原,中等教師研習會,2006/1/17。部分先前曾引言於外交部研究設計委員會主辦「從國家認同思考政府政策與國家安全的關係座談會」,台北,外交部,2005/8/11;取自施正鋒,《台灣民族主義》(2003,台北,前衛出版社),頁148-51、158-64;注釋略。部分則出自施正鋒,〈多元文化主義之下的民族認同與國家認同〉,收於施正鋒(編)《台灣國家認同》,頁iii-v(2005,台北:國家展望基金會)。 [1] 又稱為國家意識、或是民族意識,英文都是national

consciousness。 |