|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

施正鋒 淡江大學公共行政學系暨公共政策研究所教授 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

台灣是一個典型的「墾殖社會」(settlers’ society)[1],除了有「原住民族」(indigenous peoples)以外,還有先後以自願/非自願方式前來的漢人、以及新近的婚姻移民(marriage migrant)。儘管台灣原住民的起源在學術上尚無定論[2],不過,當前國際上對於「原住民」的定義並非以漢字望文生義解釋為「原先的住民」(first/original

inhabitant),而是指就記憶所及,墾殖者前來之前就已經居住於此者[3]。 自來,『中華民國憲法』只有「邊疆民族」的概念,也就是指漢人以外的「少數民族」(national minority),並沒有提到「族群」(ethnic group),更不用說原住民。在過去幾百年來,原住民是漢人眼中他者化的「番」,包括清治時代的「生番」/熟番」、以及日治時代的「高砂族/平埔族」;戰後,國民黨政府改稱為「山地同胞」,民間則稱為「山地人」。二十年來,原住民權利運動所追求的三大目標包括正名、自治、以及還我土地。經過原住民權利運動者的十年努力,1994年的第三次修憲增修條文才將被污名化的山地同胞一詞正名為原住民;由於國民黨政府在第三屆立委選舉(1995)的席次實質不過半,經過原住民立委作跨越政黨的努力,終於有中央部會級的「原住民委員會[4]」成立(1996)。 陳水扁總統在2000年總統大選之前,除了提出『原住民族政策白皮書』,還與原運朋友簽定了『原住民族與台灣政府新的夥伴關係』,選後又簽了一紙『原住民族與台灣政府新的夥伴關係再肯認協定』(2002);在2004年連任總統之後,他又進一步宣示,在未來台灣的2006新憲法之中,將設立原住民族專章。從歷史脈絡來看,陳總統的承諾大致不脫原運自來的主張。 其實,原住民立委蔡中涵[5]在1999-2000年之間,也透過『台灣原住民族基本法草案』的擬定,與學者作了相當程度的意見整合。不過,由於朝小野大的困境,民進黨政府在首度執政之後,雖然總統府人權諮詢小組對於成立原住民自治區表達關注(2001),終究未能將順利推動『原住民族自治區法草案』[6]。原住民族委員會為了配合陳水扁總統的誓言,在2004年特別成立了一個「憲法原住民族政策制憲推動小組[7]」,邀請學者針對相關的議題撰寫論文,並邀請原住民各級行政人員、原運人士、以及研究生進行對話。最令人振奮的是,立法院在今年初(1/21)三讀通過『原住民族基本法』(見附錄)。 聯合國『原住民權利宣言草案』中的原住民族權利 我們如果由Will Kymlicka

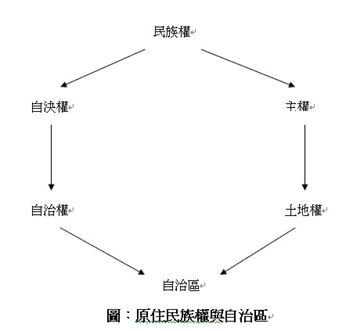

(1995) 著手,可以看到他將「少數族群權利」(minority rights)[8]分為文化權、自治權、以及政治參與權三大類,原住民權利大致可以涵括在內;國家之所以要保障少數族群權利,主要的目的是用來確保其社會地位的平等[9],也就是一方面要防止其繼續遭受污名化,另一方面還要補償其自來所遭受的不公平待遇(Kymlicka and Norman, 2000: 33)。 不過,原住民並非一般的少數族群,因此,國際法學者[10]傾向於視原住民權利為「特別的」(sui generis)權利(Kingsbury, 2002)。我們根據聯合國『原住民權利宣言草案』(1995)[11],可以把原住民的權利概分為生存權(第6條)及平等權兩大類:生存權關切的是如何保障原住民起碼的生存,而平等權則要積極地推動原住民的權利,包括為公民權(第2、5條)[12]、以及集體權,而集體權又包含認同權(第8條)、自決權(第3條、第7部分)、文化權(第7條、第3、4部分)、財產權(第6部分)、以及補償權(第27條)。我們可以看到,大致上是以集體權的推動為主軸。 我們以為,原住民權利的重心在既有的(inherent)主權、自決權、以及自治權,彼此位階上不同(見圖);設置自治區其實是「引申而來」(derived) 的權利,而自治區的實現要建立在土地權上面。首先,原住民要求自治的正當性來自於自決權;只要我們承認原住民是「民族」(不管是nation、還是peoples),就要接受原住民享有「民族自決權」(right to national

self-determination)。原住民在行使自決權之際,有可能要求政治分離,也有可能接受文化整合、或同化;在光譜上的這兩個極端中間,原住民也有可能有條件地接受不同形式的自治,仍有極大的空間(Kymlicka, 1998)。當然,不免有人質疑,萬一原住民選擇分離主義,是否會破壞漢人國家的領土完整?我們以為,就是因為可能會有無法估計的重大的影響,漢人更應該用心思考如何說服原住民接受這個國家,尤其是在集體權上的讓步。 比土地權位階更高的是「原住民主權」(indigenous

sovereignty)。從國際法的規範來看,當異族來到之際,台灣並非「無主之地」(terra nullius);其實,原住民也從未放棄其主權,而是墾殖者的「國家主權」(state

sovereignty) 侵犯了原住民的原本擁有的主權。 長遠來看,原住民若要真正體現自己的主權,終究要回歸對土地的掌控;土地權的訴求是原住民在討回自己的財產,而不是在向漢人「要東西」。過去有關原住民土地流失、或被強行徵收,都牽涉到土地權的取回、或賠償,原住民與漢人雙方最後還是要作真誠的對話。即使我們不去追究平埔族土地被巧取豪奪、也不去考慮平地原住民族、或是都會區原住民的土地所有,至少也要就地合法目前所謂的「山地保留地」。

台灣原住民人權的實踐 我們在先前的研究裡頭(施正鋒等人,2004),我們根據『經濟、社會暨文化權利國際規約』(1966),歸納出經濟、社會、以及文教等三個個人權面向,又由聯合國『原住民權利宣言草案』推敲出認同、自決、文化、財產、司法、政治、以及補償等七個集體權的面向,進而又各自為每個面向找出適當的操作性標準,分別考察了台灣、美國、澳洲、紐西蘭、以及加拿大等五國的原住民人權實踐的情況。 我們由表可以看到,就原住民的個人權指標來看,依序是美國35分、紐西蘭31分、加拿大30分、台灣24分、以及澳洲16分,不過,這些只有相對的優劣差別;我們如果進一步將上述指標換算為指數,也就是將各國的指標除以最高的極限45分,可以得到具有絕對意義的百分比,也就是美國75分、紐西蘭69分、加拿大67分、台灣53分、以及澳洲36分。大體來看,前三個國家的原住民個人權指標得分相差不多,台灣在及格邊緣,而澳洲落後。 表:各國原住民個人權及集體權指標及指數比較

我們同樣是由表來看各國原住民的集體權表現,依序是依序是紐西蘭17分、加拿大16分、美國15分、澳洲11分、以及台灣4分;我們接著將各國的集體權指標除以21,換算出各國的原住民集體權指數,分別是紐西蘭81分、加拿大76分、美國71分、澳洲52分、以及台灣19分。我們可以看到,紐西蘭、加拿大、以及美國還是遙遙領先,澳洲在及格邊緣掙扎,而台灣在原住民集體權方面的表現還是殿後。 整體而言,我們可以看到,台灣在原住民個人權、以及集體權都遠落後於紐西蘭、美國、以及加拿大,甚至於還輸給澳洲。台灣在個人權方面,經濟權是唯一可以他國相比的項目,不過,我們懷疑是否因為台灣計算失業率、或是勞動參與率的方式,與其他國家有不同的標準。即使是在社會人權方面,台灣雖然贏過澳洲,卻遠落後於他國。在文教人權這個面向,我們的與澳洲、紐西蘭、以及加拿大的差距不多,不過,還是有滿分的美國值得我們學習,特別是原住民只有初等教育的百分比過高(62%)。 在集體權方面,台灣只有在政治權可以勉強與其他國家相比,這要歸功於立委選舉的原住民保障制度、以及原民會的存在;如果原民會在政府改造的呼聲中被裁併,將會淪為跟澳洲一樣。再來,台灣在認同權面向得分,是因為憲法增修條文提到原住民,由此來看,憲法對於原住民的保障,有助於呈現政府對於原住民人權的努力。同樣地,台灣在補償權得分,是因為對於原住民在入學、以及就業上的保障,因此,政府千萬不可輕言廢除,以免打消政府歷年來對於實踐原住民權利努力。 憲法中的原住民族專章 就墾殖國家與原住民族重新定位夥伴關係的途徑來看,大致有先透過宣示(美國[13])、簽定條約(紐西蘭[14])、入憲(加拿大)、或是判決(澳洲[15])的方式,再以立法的方式來落實。加拿大在1982年的『憲政法案』(Constitution Act, 1982)當中確認原住民族的集體權: The existing aboriginal and

treaty rights of the Aboriginal peoples of Canada are hereby recognized and

affirmed.

拉丁美洲國家在1980年代末期開始進入民主化,已經有11個國家以憲法條文來表達對於原住民族權利的保障[16];在北歐的芬蘭(1999)、挪威(1995)、以及瑞典(1998)三國,也在憲法中保障沙米人(Sami)的權利[17]。另外,紐西蘭、以及澳洲在近年來積極推動新憲,也認真考慮如何將原權入憲,特別是在澳洲,他們把原權入憲當作是與原住民進行歷史和解的關鍵(Wickliffe & Dockson, 2001)。 就象徵意義來看,原住民權入憲代表著國家要與原住民重新建構這個國家的決心;此外,在憲法中承認原住民權利,也是一種最終的保障,以免非原住民社會以人數上的優勢來主導立法,通過不利原住民的法案[18];再來,這也同時表達政府未來如何施政的願景,以提高原住民族的整體地位;最後,光是對於這個議題的討論,也可以提高百姓對於原權的關心、並且促進原住民與非原住民菁英之間的對話,培養彼此的共同體的感覺(Jull,

1998: 13-15)。 海外的台灣獨立建國運動者早先就強調原住民對於台灣新國家的意義,許世楷的『台灣共和國憲法草案』在前言特別描述到「我們的馬來玻里尼西亞語系祖先,過去在台灣的原野自由、和平地生活著」,而黃昭堂的『台灣共和國憲法草案』也建議在內閣中設置「原住民部」。民進黨以社會運動起家,把支持原住民運動當作是義不容辭的任務,1991年舉行的人民制憲會議通過『台灣憲法草案』,裡頭特別設有「原住民族專章」。在台灣獨立建國聯盟於1990年代初期鮭魚返鄉枝後,兩股理念匯合,在1994年舉行的第二次台灣人民制憲會議中通過『台灣共和國憲法草案』,再度確認「原住民族專章」。[19] 原住民族委員會的憲法原住民族政策制憲推動小組在半年內的24次小組會議中,討論的重心包括原住民權利的正當性(主權、自決權、自治權)、入憲的必要性、以及自治制度的設計,終於提出原住民族憲法專章草案(2004/11/16)。我們可以看到,該草案大致是以聯合國『原住民權利宣言草案』為基礎,強調原住民族的集體權,再加上政治參與的保障。 其他部會的配合 儘管有陳水扁總統的快人快語,原住民仍然不免懷疑,到底白浪的總統是否要玩真的,屆時又下詔罪己為「自欺欺人」?民進黨會不會在執政後反悔在野時對原住民的承諾為「國王的新衣」?從代議式民主的規範來看,選舉的承諾雖無法律的約束力,卻也不是選贏以後就可以做選擇性失憶的,畢竟,政見是政黨政治的命脈,除非政治人物只考慮到自己的生命週期,否則,不要說是有理想的政黨,一般有理性思維的政黨,至少在口頭上也要應付了事。 坦承而言,其他行政部門迄今對於總統的原住民政策似乎仍然是一之半解。譬如立法院在二○○三年中的臨時會通過『自由貿易港區設置管理條例』規定必須雇用至少5%的原住民,幕後推動的前經建會副主委何美玥就理直氣壯地認為窒礙難行,理由是「原住民聚集地多半都在山區原民鄉鎮」。殊不知,原住民目前住在都會區的就佔了34.1%,而阿美族就有40.0%住在非原住民地區,負責全國人力規劃的部會首長,竟然對於原住民的勞力分佈視而不見?

立法院在過年前通過『原住民族基本法』,作為政府未來原住民政策的指導原則。行政院發言人卓榮泰立即氣急敗壞地表示,這是原住民籍立委「加碼」的結果,除了工作權保障違反憲法上各族平等的精神、也與行政院規劃中的『國土復育條例草案』牴觸;話還沒說完,他表示,經過與總統府的協商,為了避免破壞朝野和解的氣氛,才勉強同意不覆議。 行政院這種損人不利己的做法,除了說是向企業界作何美玥式的表態以外,擺明了是毫無自信地把原住民當作在野黨的萬年選民,同時也把自己的定位排除在全民政府之外,更是連一點客套的場面話也吝於給予,幾乎是當年民進黨秘書長吳乃仁「放棄客家選票」的翻版。何美玥至少還會推託為「找不到原住民」,而卓榮泰則毫無修飾地祭出公平的大旗,無視國家必須積極培育弱勢族群就業能力、以及排除其就業障礙責任,應該是傲慢的成分大於無知吧?[20] 同樣地,民進黨團對於經建會副主委張景森橫柴入灶的『國土復育條例草案』頭痛不已,行政院理應虛心強化黨內兩院的協調、甚至於徵詢原住民族委員會的意見[21],豈有一意孤行,要以行政院規畫中的草案來挑戰立法院剛通過的法案的道理?如果說政黨之間需要和解,原漢之間就不用進行歷史和解?此時此刻,法律出身的行政院長謝長廷,在這嚴寒的冬天,應該不是只會和原住民兒童吹吹陶笛、嘴巴說說溫暖與關懷吧?

總之,除了語言消失、或是文化滅絕,諸如美國印地安人、或是澳洲塔斯馬尼亞人被屠殺的情況,或許不會出現在台灣。然而,當我們看到經建會於災後對於原住民地區幾近於封山的作法,其實就是不人道的經濟性滅種。拋開歷史補償不說,政府是否要為當年鼓勵原住民種植高山經濟蔬果的政策負責?既然有如此傲慢的白浪(歹人)菁英,難怪原住民會懷疑漢人政府是否會食言而肥。 參考文獻 Anaya, S. James.

1996. Indigenous Peoples in International Law. New

York: Oxford University Press. Jull, Peter. 2002. “Constitutional Work in

Progress: Reconciliation and Renewal in Indigenous Australian and the World.” (pdf) Keal, Paul.

2003. European Conquest and the Rights of Indigenous Peoples:

The Moral Backwardness of International Societies. Cambridge:

Cambridge University Press. Kingsbury, Benedict.

2002. “Reconciling Five

Competing Conceptual Structures of Indigenous Peoples’ Claims in International and

Comparative Law.” New

York University Journal of International Law and Politics, Vol. 34, pp.

189-250. (pdf) Kymlicka, Will.

1995. Multicultural Citizenship. Oxford: Clarendon

Press. Kymlicka, Will.

1998. Finding Our Way: Rethinking Ethnocultural

Relations in Canada. Don Mills, Ont.: Clarendon Press. Kymlick, Will, and Wayne

Norman. 2000. “Citizenship in

Culturally Divided Societies: Issues, Contexts, Concept,” in Will Kymlicka, and Wayne Norman, eds. Citizenship

in Divided Societies, pp. 1-41. Oxford: Oxford University. Mendoza, Carlos. n.d. “Indigenous

Struggles for Political Recognition and Participation in Guatemala: Long Walk

to Democratic Consolidation.” (pdf) Oam, Gatjil Djerrkura.

1999. “Indigenous Peoples,

Constitutions and Treaties.” Paper presented at

the Dialogue on Indigenous Rights in the Commonwealth, London, July 23. Pritchard, Sarah, ed.

1998. Indigenous Peoples, the United Nations and Human Rights.

Annandale, NSW: Federation Press. Pyle, Andrew, ed.

1995. Group Rights: Perspectives since 1900. Bristol:

Thoemmes Press. Shapiro, Ian, and Will Kymlicka, eds. 1997. Ethnicity and

Groups Rights. New York: New York University Press. Thornberry, Patrick.

1991. International Law and the Rights of Minorities.

Oxford: Clarendon Press. Tully, James. 2000.

“A Just Relationship between Aboriginal and Non-Aboriginal Peoples of

Canada,” in Curtis Cook, and Juan D. Lindau,

eds. Aboriginal Rights and Self-Government, pp. 39-71.

Montreal: McGill_Queen’s University Press. Van Cott,

Donnal Lee. n.d.

“Latin American Constitutions and Indigenous Peoples.”

(http://web.utk.edu/~dvancott/constitu.html) Wickliffe, Caren,

and Matiu Dockson.

2001. “Maori Development in

a Global Society: Options for Constitutional Change.” Paper presented at the

Indigenous Rights in the Commonwealth, South Pacific Regional Expert Meeting,

Nadi, Fiji, October 15-16. 張中復(主持)。2002。《台灣原住民人權指標與外國比較研究》。台北:行政院原住民委員會。 施正鋒。2005。《台灣原住民族政治與政策》。台中:新新台灣文化教育基金會/台北:翰蘆。 施正鋒(主持)。2004。《各國原住民人權指數之比較研究》。台北:行政院原住民族委員會。 施正鋒(編)。1995。《台灣憲政主義》。台北:前衛。 *

引言於台灣原住民族永續發展協會舉辦「回顧與展望:原住民族基本法研討會」,台北,台灣大學工學院綜合大樓國際會議廳,2005/3/13。本文部分以〈原住民族政策的定位〉引言於台灣大學政治學系舉辦「議題與視野公共事務論壇」,台北,台大社會科學院第一會議室,2005/1/8;以〈民進黨的原住民政策〉刊於《中國時報》2005/2/21;以及施正鋒(2004)。 [1] 我們熟悉的墾殖社會包括美國、澳洲、紐西蘭、以及加拿大。 [2] 在早期,學術界將台灣原住民歸為玻里尼西亞系 (Polynesian-Malaysian),近年來則改用範圍較廣的南島民族(Austronesian)。 [3] 請參考Keal

(2003) 的討論。 [4] 現在的正式名稱為「原住民族委員會」。 [5] 過去無黨籍,現加入親民黨。 [6] 原先的版本為『原住民族自治法草案』。 [7] 召集人為原民會富主委鄭天財,筆者忝為副召集人。 [8] 也就是「少數族群」(ethnic

minorities)的「集體權」(collective rights、group

rights)。有關於集體權的一般理論,見Pyle(1995)、以及Shapiro與Kymlicka(1997)。 [9] 當然,Kymlicka (1995:

107-30)另外還提到其他兩種正當性:歷史協定、以及多元文化的價值。參見James

Tully(2000)從自由式民主的觀點來看原住民的自治權。 [10] 有關於國際法學者對於原住民權利的關注,參見Thornberry(1991)、Anaya(1996)、以及Pritchard(1998)。 [11] United

Nations Draft Declaration on the Rights of Indigenous

Peoples, 1995 (http://www.usask.ca/

nativelaw/ddir.htm)。參見施正鋒(2005)。 [12] 也就是如何確保原住民的個人權利不被歧視。 [13] 美國總統柯林頓在1994年與印地安人及阿拉斯加土著部落領袖歷史性會面談話(President

Clinton’s

Remarks in Historical Meeting with American Indian and Alaska Native Tribal

Leaders, 1994)。 [14]『外坦吉條約』(Treaty of Waitangi,

1840)、以及『外坦吉條約法』(Treaty

of Waitangi Act, 1975)。 [15]『瑪莫案第一號』(Mabo

No. 1, 1988)、以及『瑪莫案第二號』(Mabo

No. 2, 1992.)。 [16] 包括阿根廷(1994)、玻利維亞(1994)、巴西(1988)、哥倫比亞(1991)、厄瓜多爾(1998)、瓜地馬拉(1985)、墨西哥(1992)、尼加拉瓜(1987)、巴拿馬(1994)、巴拉圭(1992)、祕魯(1993)、以及委內瑞拉(1999)等國;見Van

Cott(n.d.)、以及Mendoza(n.d.)。 [17] 見http://www.abo.fi/instut/ESC-files/kap5.htm。 [18] 譬如說研考會在2004年提出政府改造案,以效率為由力主廢除原民會,可能是忽略倒兩次民間制憲會議所提憲法草案原住民專章中所揭櫫的「中央政府應設立掌理原住民族事務之專責機構」。澳洲國會在1998年對於『原住民土地法』(1993)提出歧視性的修正案,也讓原住民深深體會到,如果沒有憲法上的保障,原住民的權利是隨時可以被剝奪的(Oam,

1999: 11)。 [19] 有關這些憲法草案,見施正鋒(1995)。 [20] 有關於國家對於少數族群的「優惠待遇」、以及「積極行動」做法的政治哲學基礎,見施正鋒(2005)。 [21] 根據張景森副主委的說法:「原民會總共參加二十次會議,草案審查最後一天,主持會議之政委公開問原民會的處長是否對條例感到滿意,得到的是肯定的答案!」 |