|

||||||||

|

�Ѥ@���j�Ե�����G���j���z�o�A�����j���t�ߥD�q�A�o�ɭԪ��j�Բ��O�½ì��w�j���A�̥~��Ѯ��x�Ӿ��d�I���d���A�n�O���u�Q��}�A�ĤG�h�O���j���������ó����A�U�@�ĤH�W���A�N�����j�W�Ұʭ����x�ӹx�ܡC�w����b1938�~�K�֧]���a�Q�A���ۦb��ѳz�L�y�}���¨�w�z���o���JĬ�x�w�a�ϡ]Sudetenland�^�A��Ӱ��ܦb���~3�맹���]�U���J�C�רs�A�w��b1939�~9��1 ��J�I�i���A�G���j�ԥ��������C ���ɡA�����ߪ��O�İ�e�өԤB���w���o�ŭx��a�B�i�ӦM�Τڮ����B�e�A����o�˪���ڱ��աA�T�s�Q��ù�����`���]Franklin D. Roosevelt, 1933-45�^�b1941�~�i�}�������ƾԡA�V�O���x�P���x�}�l�����s���Ԫ��p�e�A�N�x�ƬF���Ѭ��w�j�������ýվ㬰��b�y�����áC����P�^�ꪺ�ѿѦb1941�~�K��ة����ӫ�ij�A�U�@����ѾԡA���x�����n�ؼЬO���Ѽw��A�ѤU���귽�~�ΨӨ���饻�i�x�Ǥӥ��v���̲ר��u�A���Դ��[�ЮL�¦i�Фڮ����C �饻�@�V���̤���B�ΪF�n�Ȫ��귽�A�ؼЬO�إߤ饻�Ҥ�t���j�F�Ȧ@�a��A�J�M�w�g���ᥴ�Ѥ���]1895�^�B�ΫXù���]1905�^�A�ߦ���O�q���@�𪺬O����C����@�}�Y�H�j�������A�Ĩ��k�t���A�סA����@���j���z�o�A��饻����ñ�F�y����・�ۨ�w�z�]1905�^�B�y����・�|�S��w�z�]1908�^�B�H�Ρy�Ũ�・�ۤ���w�z�]1917�^�A�A�O�w���ߡB�ۧڦw���C �����饻�V�p���@�B���O�n�u�L�¦i���ӥ��vĥ���A�Ӧ�����f���q���ŭx��a�h�i�H���_�饻���g�P�F�L�s�q���pô�A�o��ө����C���饻�B�o��C�]���Ǥ饻���~���@�ԭp�e�O����ŧ�ï]��A���ۮ��U����b���q�B�§J�q�]Wake Island�^�A�A�ӧ������A������x�ӥ��vĥ�����ȡA��x�n��H�v�ܨ�����a�b�F�n�Ȫ��ޥ��a�C���ɡA�饻�i�H�b���B�n�ӥ��v�q���c�v�n��A�Ѥd�q�s�q�B�§J�q�B�����ȯǸs�q�]���q�B�Υ_�����ȯǸs�q�^�B���к��s�q�B��[ù�L�s�q�]�K�Jù������p���B�Ω��[�^�[�_�@�����u�C�A���詵����s�X���ȡB���_����P�D�w���pô�A�N�i�H�n�A�F�L�s�q�B���ӨȡB����B�νq�l�A���ɡA����N�u�n�ĨĦañ�q�M�������C

�ӷ��GGeorge Glazer

Gallery. 2018. ��Map, World, Flight Routes, Japanese

Mollweide-Projection Aviation, Vintage Print, 1930.�� (https://www.georgeglazer.com/wpmain/product/map-world-flight-routes-japanese-mollweide-projection-aviation-game-1930/)

(2018/9/10)�C

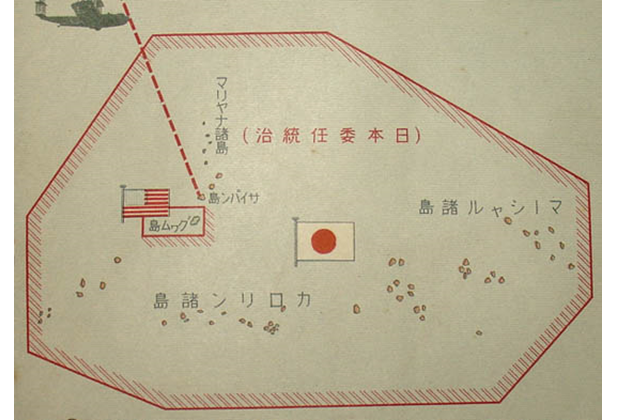

��1�G�饻�@���ԫ�b�ӥ��v���e���a �@����G���j���z�o�e�A����쥻�O�饻�̥D�n�����ݡB�έ�o�ѵ��̡A��F1941�~7��A���F�K��饻���X�i�A�ש�h�U�M�߹�I�T�B�C�饻�b12��7���ŧ�L�¦i�ï]��A���Ь���ӥ��vĥ���A�X�ѫ�A�w��B�θq�j�Q�����žԡA���ꭺ�ץ����P�������@�ԡC����ù�����`�έn�D��|���v�ߧY�i�}�j�W���X�i�x�ơA�o�O�C�~���f�B�D�T�~����C�W�A�ӥ��v�Ԫ��O�H���x���D���Ԫ��A���x�u����T�����@�귽��b�ӥ��v�Ԫ��A�ר�O���곡�p�H��ť�ĥ���D�O�������S�����C

�ӷ��GWikipedia. 2018. ��Japan during World War II.�� (https://en.wikipedia.org/wiki/Japan_during_World_War_II) (2018/9/10)�C

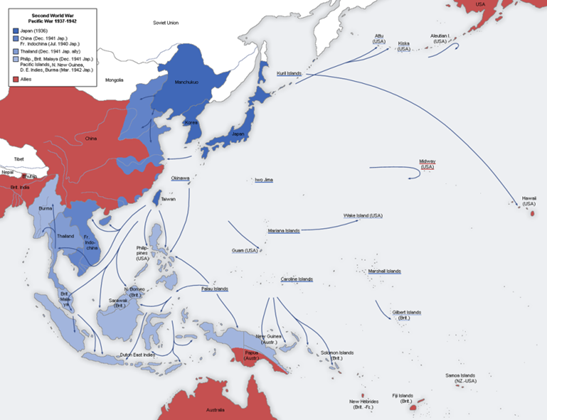

��2�G�饻�G���j�Ԧb�ӥ��v���X�i �饻�b�ӥ��v���Ԫ��i�H�����T�Ӷ��q�A�b�@�}�Y���b�~�զp�}�ˡA�ĤG�~�H��ť�ĥ������B�n�ӥ��v�A��̫�h�Q���^�Y�Ĩ��u�աC���F��ܤ饻����աA������x�D�i�V�L���ӥ��v�A�����P��誺ĥ����M�F�۹�a���x�h�{���רs�L�k�u������A��ij���p�h�^���Դ��[�ЮL�¦i�Фڮ������u�A�i�H�ݥX�O�H�ڬw�Գ������ߡC ���A�饻���b1940�~9��i�x�k�ݤ��n�b�q�A��F1941�~12���ŧ�L�¦i�ï]�A���U�P�B��������B����B����B�s�[�Y�B�ΰ��ӨȡA����1942�~3��S����q�l�B�β��ݪF�L�s�q�]�L���^�A�Ұꪩ�Ϥj�P���ΡC�ѩ���x�ӥ��vĥ�����СB�p�W�Ҫ��Ȭwĥ���L�O���x���q�A����b1942�~5�륢�u�A���u�����J����N�x�L�`�^�R��i�D�w�C�j���J�M�ߤ��b�j�A�Q�p�̮��ѬO�i�H�z�Ѫ��C

*�m�����n 2018/09/10�C |

�@