|

||||||||

|

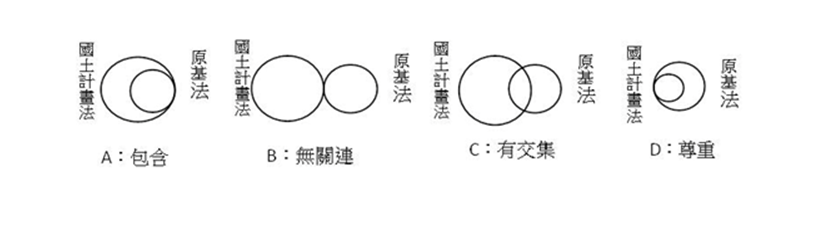

立法院在去年底通過『國土計畫法』,由於這是大家期待已久的國土規劃基本大法,輿論媒體大致予以好評。只不過,從原住民族權利保障的角度來看,『原住民族基本法』(2005)立法十年,相關日出法規望穿秋水,與之抵觸的落日條款廢修則裹足不前,不免令人擔憂會不會給原住民族多了一個公公婆婆,特別是原住民族的土地權,更不用說自治區的推動。 戰後,由於政府強調經濟發展,土地被視為資源的來源、或生產的基本要素,土地管理的重點因此擺在開發,目的是為了振興經濟,其他都可以犧牲,包括環境。進入1980年代,國人環保意識逐漸抬頭,有志之士推動國土保護,政府才開始以區域計畫支應;儘管如此,政府往往還是站在開發至上的立場,特別是視土地開發為主要財源的地方政府,毫不靦腆為企業財團開大門。 早先,由於土地使用只有依據『區域計畫法』而來的區域計畫,缺乏全國性的國土計畫,只有拼湊而成的「全國區域計畫」。在1990年代,政府開始草擬『國土發展綜合計畫法』,因為既得利益阻撓而不前;一直要到莫拉克風災(2009)之後,國人深切體會山河破碎,政府下定決心完成立法。 『國土計畫法』開宗明義「為因應氣候變遷,確保國土安全,保育自然環境與人文資產,促進資源與產業合理配置,強化國土整合管理機制,並復育環境敏感與國土破壞地區,追求國家永續發展,特制定本法」,實質的內容在規範「國土計畫」的規劃,包括基本原則、審議核定、計畫內容,比較像是程序性質的法律。而六年後必須提出來的,就是通盤的土地使用藍圖。 就實質面來看,全國土地將依其特色及功能分國土保育地區、海洋資源地區、農業發展地、以及城鄉發展地區(第20條),各有其土地使用原則(第20條)。特別是如果土地被劃為國土保育地區第一類,也就是「具豐富資源、重要生態、珍貴景觀或易致災條件,其環境敏感程度較高之地區」,將「維護自然環境狀態,並禁止或限制其他使用」(第21.1條);另外還有所謂的國土復育促進地區,「應以保育和禁止開發行為及設施之設置為原則」(第35-36條)。 根據『原住民族基本法』(第20條),「政府承認原住民族土地及自然資源權利」,如果原住民族的土地被劃為國土保育地區,土地使用將被限制、甚至於禁止,無異侵犯原住民族的土地權,也違反『聯合國原住民族權利宣言』(Declaration on the

rights of indigenous peoples, 2007)所揭示的原住民族土地、領域、及資源權(rights to their lands,

territories and resources)(第20.1條),以其擁有、使用、開發、以及掌控的權利(第20.1條)。 當然,『國土計畫法』不能說沒有考慮到原住民族,包括「國土規劃涉及原住民族之土地,應尊重及保存其傳統文化、領域及智慧,並建立互利共榮機制」原則(第6.9條)、計畫內容中特定區域「如涉及原住民族土地及海域者,應依原住民族基本法第二十一條規定辦理」(第11條)、規則「涉及原住民族土地及海域之使用管制者,應依原住民族基本法第二十一條規定辦理」(第23條)、以及國土復育促進地區「如涉及原住民族土地,劃定機關應邀請原住民族部落參與計畫之擬定、執行與管理」(第35條),特別是將草案的「得」改為「應」。 然而,純粹就程序而言,從擬訂、審議、到報請行政院核定,只有在劃定特定國土復育促進地區之際,才會邀請原住民族部落參與計畫;至於全國、直轄市、縣市國土計畫,並未明文規定原住民族的參與,換句話說,原住民族只有事後背書的權利。如果以『國土計畫法』草擬的過程來看,儘管有邀請原住民族立委、專家學者、鄉鎮首長召開座談會,應付了事,恐難達成根據兩公約自決權而來的「自由事先知情同意」(free prior informed

consent, FPIC)。 其實,立法院在同一時間通過『原住民族基本法』修訂,賦予原住民族部落公法人地位、增設部落會議,表面上是「促進原住民族部落健全自主發展」,配合原住民族委員會早先所做『部落會議實施要點』的修訂。用心良苦、拐彎抹角,實質上就是要要透過部落會議的召開,來行使『原基法』有關於限制原住民族土地及資源利用、以及設置國家公園等資源治理機關的同意權。台東加路蘭部落墓區強拆、及屏東三地門公墓強遷,殷鑑不遠。 除了土地權,原住民族最關注的應該是『國土計畫法』是否會侵犯到『原基法』所保障的自治權。然而,主事單位認為『國土計畫法』是基於土地資源合理利用之規劃,而『原住民族自治區法』則屬於空間治理單位與行政管轄,兩者並無直接關連,堅持『國土計畫法』並未排除『原基法』。由此可見,政府對於原住民族自治權的理解,還是侷限在所謂的「空間合一」框架。 我們認為,癥結在於『國土計畫法』所要管理或保護的是土地,而『原基法』所要保障的是原住民族,這時候,主政單位有幾種對策。第一種是特別法優於一般法(A),譬如『野生動物保育法』、或是『森林法』優於『原基法』,也因此,『國土計畫法』應該是在『原基法』的上位。第二種看法是兩者沒有關連(B),稍做讓步,然而,明修棧道、暗度陳倉,同意權頂多是亡羊補牢。坦誠而言,兩者背後的假設是物(環境)優於人(原住民族)。 起碼的思維是兩者至少有交集(C),因此,如果『國土計畫法』不能排除原住民族地區的適用,至少也應該跟草擬中的『原住民族自治區法』、以及『原住民族土地及海域法』同步進行。然而,所謂的「先求有、再求好」,相當程度就是先下手為強。制度設計往往會有路徑倚賴(path dependency)效果,一旦上路就很難改弦更張,過渡時期的權宜不免被無限上綱解釋。 如果要實踐轉型正義的政見、尊重『夥伴關係條約』所揭櫫的原住民族主權,就應該探究原住民族土地權的內涵,並且以自治區來加以落實,讓族人發揮傳統的治理智慧、自主決定自己的土地利用(D)。我們知道,『國土計畫法』另外設有所謂的「特定區域」,亦即「指具有特殊自然、經濟、文化或其他性質」之範圍,或可作為原住民族自治區的想像,只不過,並未看到明示或暗示。 議者多年來期待國土規劃、行政區劃、及財政劃撥能通盤考量,而原住民族自治區不僅是行政單位,還要有統籌款,更重要的是還我土地,三者環環相扣、缺一不可。台灣的法制多半師法日本、或德國,如果能參考加拿大及美國的作法、尤其是歷年來的聯邦最高法院判例,或許會有意想不到的想像空間。否則,任憑各種法規淩越『原基法』,蠶食鯨吞原住民族的權利,有違歷史和解的精神。

*《臉書》2016/09/18。 |