|

||||||||

|

一般而言,儘管未必心甘情願,不過,在公共利益的大前提下,老百姓大體可以接受政府徵收人民的財產。問題在於所謂「公共利益/公益」(public interest)的內涵為何,在超越公共建設、或是公共安全的考量,特別是為了振興經濟所做的徵收,如果獲利的是只是少數的廠商、建商、投資客,社會大眾並沒有獲得涓滴(trickle down)、或是外溢(spill over)而來的福利,大家並沒有相當的共識。 由於美國是一個典型的墾殖國家社會(settlers’ society),本身沒有強烈的歷史意識,對於都更比其他歐陸國家有更積極的作為。尤其是在戰後,城市湧進大量外來人口,面對高人口密度的壓力,拆除老舊社區、改建新興住宅成為最便捷的作法。另外,地方政府為了增加財源、提高就業率,也紛紛徵收民地進行土地重劃,推動工商業者進駐,紛爭不斷,只好訴諸司法途徑,官司往往由地方法院、州高院、一路打到聯邦最高法院。 根據美國憲法第五修正案:「除非公正賠償,私有財產不得徵為公共使用」(nor shall private property be taken for public use,

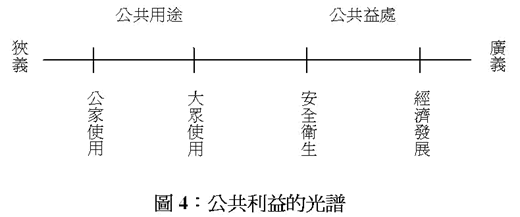

without just compensation.)。這個條款的意思是說,如果政府需要徵收人民的財產,必須予以公正的賠償;然而,這並不意味著只要政府願意花錢,就可以恣意徵收私有財產。楣角在於「公共使用」(public use)如何加以詮釋。 從行政作為、以及司法判例來看,美國政府對於公共使用的解釋,大致有狹義、以及廣義兩種看法(Goho: 2008; Kelly, 2006):前者堅持以最嚴謹的方式定義公共使用,也就是從字面來看,當年開國元勳的原意應該是「被大眾使用」(use by the public)、或者是具有「公共用途」(public purpose);後者則認為可以採取較為寬鬆的作法,只要具有「公共益處」就好,不管是「對大眾有好處」(public benefit)、或是「對大眾有利」(public advantage),不應該過於拘泥文字。我們可以看到,這兩種觀點呈循環倚伏的方式在發展,先緊後鬆,尤其是在戰後,一直被政府作擴張性的解釋;進入二十一世紀,經過充滿爭議性的聯邦最高法院『凱若判例』(Kelo

v. City of New London, 2005),由於民怨沸騰,又回到原先的戒慎小心。 其實,這兩大類還可以再各自細分為兩小類,我們可以使用光譜的方式來呈現(圖4)。首先,公共用途基本上是在指公共設施(public facility)、或是公營事業(public utility)的使用,可以分為「公家使用」(public occupancy)、以及「大眾使用」。前者是指限於公家機構的人員才可以使用,譬如政府機關的建築物、或是禁止民眾入內的公共設施,特別是發電廠、或是軍事用地,也就是「真正的」(actual)公共使用;後者則是指可以開放給大家使用(access to the public

use)的設施,也就是大家都有使用權(right to use),譬如公路、鐵路、體育場、或是醫院,不分公營、還是民營。

再來,就公共益處來看,最常見的是站在公共安全、衛生、甚至於美學的角度,著手「貧民窟的清除」(slum clearance)、或是從事「枯萎的消除」(blight elimination),進行通盤的大規模毀屋造市,也就是都市發展、或是「再發展」(redevelopment)的濫觴。不管是去除對百姓的威脅、還是市容的改善,被認為對整體社會的福祉(social welfare)是有貢獻的。不過,由於原住戶多半無力承購新宅,往往只好在取補償金後認命地搬到都會的其他邊陲地區。 最後一種是以經濟發展為由,從事工商業區的設置、工廠或是公司的擴建、或是單純的增值投資式改建。當然,對於地方政府而言,為了增加稅收/就業的機會而招商,土地重劃與開發是必要的手段,那麼,徵收民地是無可避免的代價。因此,政府不用假藉民宅老舊,只要認為可以提高土地的利用、創造無限的商機,就可以赤裸裸地挪用百姓的土地,公然地進行私有財產權的轉移。即使不涉及政治人物避而不談的政治獻金,政府自我矮化為具有公權力的房屋仲介公司,這種對於公共利益的無限上綱解釋,不只是道德的淪喪,更只會斲喪國家存在的正當性。 *

《臉書》2012/04/23。 |