|

和平研究與和平教育* |

||

|

淡江大學公共行政學系暨公共政策研究所副教授 |

||

|

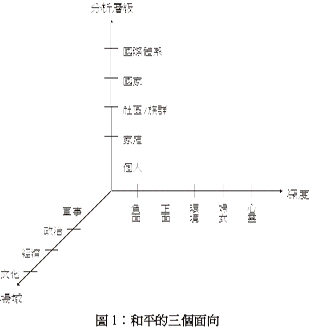

壹、和平的意義 一般人對於「和平」(peace) 這個概念,帶著愛恨交織的態度。就理想的境界 (end state) 而言,和平當然是絕大多數人視為可慾的 (desirable) 的願景。然而,不管就過程、或是手段而言,不免會令人產生錯誤的認知 (misperception),以為和平是懦弱的表現,尤其是在強敵環伺的情況下,任何求和的姿態不禁讓人聯想到二次大戰前夕的「慕尼黑事件」,因而可能會被指控為姑息主義、或綏靖主義 (pacifism)、甚至於是投降主義。 傳統對和平的詮釋,主要是要消弭戰爭、或是暴力。站在目前的角度來看,那些都只能算是消極的、或是「負面的和平」(negative peace)。例如在冷戰時期,雖然美、蘇之間透過恐怖平衡 (balance of terror) 而避免正面衝突,然而,那種長期相互嚇阻的緊張狀態,自難人們取得心靈上的平和;又如長期暴露在暴力威脅、或是在支配關係陰影之下,即使沒有流血、或是抗爭,此時,和平只不過是苟且偷生的同義詞;進一步而言,許多第三世界國家的百姓,連起碼的溫飽都沒有辦法滿足,即使沒有面對赤裸裸的暴力,那種和平,又與茍延殘喘何異? 在這樣的反省下,比較廣義、積極的「正面和平」(positive peace),是要消除「結構性暴力」(structural violence),以社會公義來促進人與人之間的和諧關係,也就是在肯定生命的價值、生命的尊嚴的基本前提下,如何建構一個比較好的社會結構;根據Galtung (1996: 1-3),負面和平屬於治療的性質,而正面和平才能有效預防衝突。另外,Groff與Smoker (1996) 也進一步深化和平的概念,提出人類在環境、婦女、以及心靈上的和平需求。我們綜合上述的概念化,先描繪出和平的第一個面向(圖1:深度)。

再來,如果由和平途徑要解決的對象來看,負面和平要處理的,是眼睛看得到的「直接暴力」(direct violence),譬如因戰爭、或衝突所帶來的傷害、或死亡,而正面和平要解決的是間接的、殺人不見血的結構性暴力,也就是因為政治、經濟、社會、或文化制度所造成的壓迫、剝削、歧視、偏見,以及隨之而來的流亡、貧窮、飢餓、疏離、或自我否定。Galtung (1996) 又由結構暴力抽離出「文化暴力」(cultural violence) 的概念,也就是文化體系所蘊藏的價值觀,往往會被用來合理化直接暴力、以及結構暴力。其實,我們可以把軍事/直接、政治與經濟/間接、以及文化暴力,視為我們可以追求和平的四個場域,由此構成和平的第二個面向(圖1:場域)。 最後,Groff與Smoker (1996: 90) 又將和平分為個人的「內在和平」(inner peace)、以及「外在和平」(outer peace)。其實,這是分析層級的範疇,我們不妨將其化約為個人、家庭、社區/族群、國家、以及國際體系六個層級,用來構成和平的第三個面向(圖1:分析層級)。 總之,和平是多面貌、多層次、以及多場域的概念。不管是正面、還是負面和平,早期比較重視國家之間的和平,然後逐漸向國際體系、以及社區/族群層級擴展,現在則包括家庭和諧、以及個人心靈上的平和。

貳、和平研究的發展 「和平研究」(Peace Studies) 之所以問世,最主要原因在於我們不想要有戰爭。在一般人的想法裡頭,如果不要戰爭,就只好投降了;然而,我們是否有其他的選項?也就是說,在戰爭與投降之間,和平運動者相信有第三條道路,和平研究學者的責任就是試著要去尋找出路。因此,我們可以說,和平研究與和平運動的發展是密不可分。 在第一次世界大戰以後,人類史上第一次有那麼大規模的戰爭出現,經歷恐怖的死亡意象,開始有人認真思考如何消彌戰爭,因而促成和平研究的出現 (Barash, 1991: 25);在第二次世界大戰末期,美國在廣島、以及長崎投下的原子彈造成百姓嚴重傷亡,激發美國人Theodore F. Lentz在成立Peace Research Laboratory。二次戰後,面對美蘇之間的對峙,夾在中間的西歐國家開始興起和平運動,廢武、裁軍、以及建立非核戰區的呼聲強烈,而北歐國家在Johan Galtung的影響下,相繼成立和平研究機構。受到越戰的衝擊,美國學界也開始積極投入和平研究。目前在美國、以及西歐/北歐,大概有兩百多家大專院校開相關的課程。

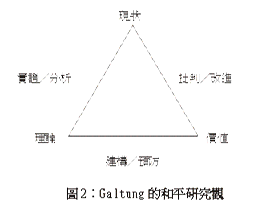

和平研究是一門跨越政治學、社會學、經濟學、人類學、以及心理學等領域的運用學科,期許以科學的方式來研究如何獲致和平。根據Johan Galtung (1996),和平研究學者的角色宛如醫生一般,有診斷、預防、以及醫療三項任務;從知識論的角度來看,就是實證/分析、批判/改進、以及建構/預防。首先,我們必須針對過去已發生的現象作觀察、歸納,也就是作資料蒐集的工作,以便了解甚麼是我們看到的現實;其次,我們必須從事理論的建構,嘗試著去解釋為何會有這些現象出現;最後,我們必須決定甚麼是大家可以接受、或是想要追求的價值觀。進一步來看,實證上的分析是用來結合資料與理論,也就是用資料來檢驗理論的優劣、對錯,並進一步作不斷的修正。批判上的用心是用來結合價值與資料,也就是用價值來判斷現狀的好壞是否符合我們的期待。建構上的努力是用來連結價值與理論,也就是根據理論來決定如何實踐我們的價值 (Galtung, 1996: 9-11)。我們把Galtung的和平研究三角觀點 (頁11),稍加修飾如圖2。 深深受到社會科學在戰後發展的影響,當前和平研究仍有相當的實證主義色彩,採此途徑的學者會盡量避開價值判斷的議題,想辦法要以「客觀的」方法去驗證理論是否與觀察得到的規律、或模式相符。譬如國際和平研究學會 (International Peace Research Association, IPRA) 在1990年代所支持的Journal of Peace Research 就充滿了量化的論文,反映的是政治學界的「政治正確」。這多少又與學者的區域分佈、以及其支配性有相當大的關聯,譬如北美洲 Consortium on Peace Research, Education and Development (COPRED) 的成員多比較習於衝突的實證研究,這種傾向就相當程度表現在其所出版的季刊Peace and Change;又如Journal of Conflict Resolution,比較傾向戰爭、或衝突研究,不能算是和平研究的學術期刊。相對的,European Peace Research Association (EuPRA)、Asia-Pacific Peace Research Association (APPRA)、以及Latin American Council of Peace Research (CLAIP) 成員的研究就比較多元化。不少IPRA的創會和平研究學者不滿意量化的走向,堅持從事對於和平真諦的探究、或是搜尋獲致和平的途徑;他們在IPRA 的人數漸多,在每隔兩年舉辦的大會/學術研討會熱絡參與,論文卻較難獲得JPR的青睞,因此有International Journal of Peace Studies 在1996年問世,並且終於在2003年正式成為IPRA 的學會期刊。 我們細看政治學界裡頭,對於和平議題有涉獵的學者大致是專攻國際關係學門。如果是支持現實主義 (Realism) 者,大多會關注國家安全、或是相關的戰略研究,因此「衝突研究」或「衝突解決」才是主軸;當他們提到和平之際,往往是用「戰爭與和平」,也就是用和平來掩護對戰爭的興趣。如果是服膺理想主義 (Idealism) 者,一定會毫不猶豫自承是和平研究者,而且往往是身體力行的和平運動參與者。兩者雖有名目上的交集,彼此的對話卻不多。 和平研究的最大特色是結合了研究與實踐,因此,熱衷參與和平研究的人並不限於學者;成立於1964年的IPRA,其成員包括不少站在第一線的教育家(中、小學老師)、以及和平運動的推動者,譬如宗教家、藝術家、文學家(特別是詩人)、媒體工作者、甚至於一般的老百姓。不過,學者面對的壓力特別大,因為他們毫不靦腆地承認其學科存在的目的,是為了要追求某個目標,也就是和平,不會忸怩作態,因而往往會被同儕譏為「政治化」、「有意識型態上的立場」、或是「具有規範性偏見」(Goldstein, 2001: 146-47)。特別是在東西冷戰時代的高峰,倡言和平的人難保不被質疑是否為共產陣營的同路人。不過,誠如Barash (1991: 25) 所言,和平學者不用假裝自己是所謂的「中立的」,卻仍然可以合乎科學上的「客觀」標準。 當前和平研究的方向/歧見,主要在和平意義的深化/廣化、以及如何達成和平的境界 (Barash, 1991)。以IPRA內部的十七個學術分組 (commissions) 來看,大致反映成員在研究上的分工;不過,分組的標準並非相互排斥,而且可以依照興趣跨組。「衝突解決暨和平建構」是最大的分組,因為結合了理論與實務,有較大的對話空間;「國內衝突」也有類似的性質,特別是對多元族群國家的關心,尤其是內戰。「東歐」分組關注民主化、以及經濟發展的課題;「全球政治經濟」則著重南北間的差距如何縮短。「國際人權」原本關切第三世界國家的人權問題,目前也把注意力擴及東歐的少數族群;「難民」、「和解」、以及「原住民族權利」則是新成立的相關分組;相對地,「安全暨裁軍」是傳統的領域,在蘇聯解體後已漸次式微。由運動面切入的分組有「和平與生態」、以及「性別與和平」。「和平理論」是跨學科的介面,也是探討領域發展的尖端,現在則細分為「藝術與和平」、「和平文化與傳播」、以及「青少年」。老牌的「非暴力」、以及「和平教育」的成員也不少,反映出大家對於實務的關心。

參、獲致和平的途徑 如何來達成和平?如果從國際關係的學派來看,理想主義者相信可以透過國際制度/機構的設立,鼓勵國家之間相互合作,譬如國際聯盟、以及聯合國;甚至於,有人主張成立世界政府、或是世界性的聯邦體制 (Claude, 1962)。現實主義則者認為,在國際社會呈無政府狀態的情況下,戰爭、以及衝突就像下雨一樣,有時下雨、有時天情,沒有特別的地方,國家能作的就是尋求自保,以武力來進行嚇阻 (Adler & Barnett, 1998)。持建構主義者則強調如何去了解國家認同、國家利益、以及國家安全的形成 (McSweeny, 1999; Katzenstein, 1996)。

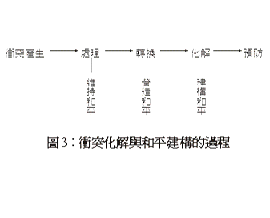

對於和平這個目標的推動,我們可以歸納成三類作法:較保守的目標是如何保持現狀,在衝突發生以後,如何避免近一步惡化,也就是「維持和平」(peace-keeping),或是如何「恢復和平」(peace-restoring);這是要依賴他人來義助,譬如聯合國派軍。主動的作法是要「營造和平」(peace-making),積極降低彼此的敵意,想辦法建立和諧的關係,甚至於不惜改變現狀,全力「建構和平」(peace-building)(圖3)。 我們根據Alger (1999) 的歸納,參酌Jeong (2000) 的詮釋,輔以Barash (1991) 的入門書,再參考Jeong (1999)、以及 Alger (1998) 分別編輯的專書,整理出可以將獲致和平的二十二種途徑。我們稍微修正了Alger (1999: 16, fig. 2) 的鋪陳方式,以「正面和平/負面和平」、以及「政府/民間」兩個軸線,將這些途徑分列在四個象限(圖4)。我們依據發展的時序,將這些途徑臚列如下: 外交談判 (diplomacy、negotiation、bargain、track one diplomacy) 集體安全 (collective security) 和平調解 (peaceful settlement、dispute settlement、conflict resolution) 廢武裁軍 (disarmament/arms control) 功能主義 (functionalism) 自決 (self-determination) 人權 (human rights) 維持和平 (peacekeeping) 經濟發展 (economic development) 經濟平等 (economic equity) 資訊平等 (communication equity) 生態平衡 (ecological balance) 共同財治理 (governance for commons) 人道干預 (humanitarian intervention、peace enforcement) 預防外交 (preventive diplomacy) 軍轉民 (conversion) 防衛性國防 (defensive defense、non-offensive defense、alternative defense) 非暴力 (nonviolence) 公民防衛 (citizen defense、civilian-based defense、non-military defense) 自立自助 (self reliance) 女性觀點 (feminist perspectives) 和平教育 (peace education) 我們從圖4可以看出來,和平途徑的發展,大致是由政府間所追求的負面和平,逐漸轉向為由民間來進行正面和平。不過,當前謀求和平的方式,還是集中在政府的努力;在1990年代,雖然有人道干預、預防外交等新途徑出現,不過,在本質上,還是比較著重在傳統的負面和平(第三象限)。

肆、和平教育 和平教育是指透過教育的方式來傳播和平的理念,也就是說,不只要教育百姓「甚麼是和平」(education about peace),更要知道「如何達成和平」(education for peace) (Brock-Utne, 1996)。和平教育者相信,唯有讓和平的價值觀在學習的過程中內化,特別是由孩童/青年人著手,讓他們體會到和平是好的東西,相信採取和平的手段更是一種積極而勇敢的選擇,進而有態度上的變化,最後才能產生行動上的改變 (Brock-Utne, 1996: 42);近年來,和平教育者又主張,要「透過教育來實踐和平」(peace through education)(Fisk, 1998: 45-47),甚至認為「教育就是和平教育」(Wintersteiner, 2002)。 我們可以說,和平教育是和平研究與和平運動的介面:一方面,和平運動需要和平研究的理論支持,另一方面,和平研究必須透過和平運動來取得驗證 (Boulding, 1987a; Fink, 1980; Abu-Nimer, 2000)。正如和平研究的動力來自和平運動的啟發,和平教育的推展也與和平運動的推動息息相關。Stomfay-Stitz (1994) 把和平教育的發展分為五個階段:十九世紀的萌芽、一次大戰期間被質疑、1920年代轉為地下化、二次大戰後的復甦、以及1970年代開始進入課堂。從十九世紀後半葉起,和平運動者便深信和平教育是獲致和平的關鍵,譬如Jean Macé (1815-94) 說過:「無知是戰爭的根源,如果人們能獲得教育,戰爭將會消失」(Grossi, 2000: 4-5)。這些人一直想要薰陶學生和平的精神,因而特別關心小學老師的養成、以及教科書的改寫,尤其是中瀰漫好戰精神的歷史教科書 (Grossi, 2000: 6-12; Page, 2000)。 到目前為止,和平課程的設計,從扥兒所到成人教育都有 (Chetkow-Yanoov, 1994; Galtung, 1987; Lopez, 1985;)。和平教育的具體內容如下:幫人們了解衝突、暴力、社會公義、以及和平的意義;分析社會結構、政治權力、以及經濟制度的本質;探尋日常生活中的和平之道;發揮想像力來思考可行的和平模式;當然,還要習得如何組織的方式 (Brock-Utne, 2000; Toh, 1997; Boulding, 1987b)。近年來,和平教育的重點在於如何塑造和平文化 (Burke, 2000);聯合國教科文組織 (UNESCO) 在2000年宣佈當年為「國際和平文化年」,並指定未來十年為「世界兒童和平暨非暴力文化十年」,大致是反映這樣的走向。 在IPRA裡頭,和平教育分組 (Peace Education Commission, PEC) 成立於1972年,一開始釋被認為背離和平研究 (Boulding, 1987a)。PEC目前除了有會員通訊Peacebuilding 外,明年還會推出Journal of Peace Education。不過,和平教育學者Betty Reardon 卻自認為同僚是雙重邊緣人 (double marginalization):一方面,和平議題不被政治或是學術論述所重視 (Elias, 1990),另一方面,即使在和平研究圈子裡頭,教育的功能還是被低估 (Wintersteiner, 2002: 25)。Salomon與Nevo (2001) 也不得不坦承,和平教育的研究基礎還不夠深厚;譬如說,即使和平教育能改變人們的態度,果真就能改變他們的舉止嗎 (Harris & McCauley, 2000: 5)?究竟和平教育應該獨立出來,還是與現有的課程/教材結合就好 (Burke, 2000: 15)?究竟和平教育包括人權教育,還是人權教育包含和平教育 (Brock-Utne, 2000)? 進入二十一世紀, Ian Harris (2002) 認為和平教育家仍然面對四大挑戰:(一)如何以和平文化取代戰爭;(二)如何說服決策者、以及教育者把資源投入和平教育;(三)如何以研究來證實對孩童的和平教育真的有效;以及(四)如何發展適用於校園的和平策略。

伍、台灣的實踐 台灣近年來對於和平教育的摸索方興未艾,先有「台灣和平基金會」成立於1997年,經營台北市二二八紀念館三年;繼而設立「和平研究中心」,在2000年舉辦國內拓荒的「和平展望研討會」。輔仁大學也在1997年成立「若望保祿二世和平研究中心」,積極關心人權,除了舉行研討會外,並開辦有關人權課程。成立於1999年的「台灣國家和平安全研究協會」的重心在公民防衛的推動,除了舉辦學術研討會外,目前比較專注加拿大的和平調解訓練課程的引入。成立於2000年的「台灣促進和平基金會」,除了舉辦多采多姿的活動以外,今年將第三度與東吳大學「張佛泉人權研究中心」合作,舉辦第三屆和平學研討會。「台北利氏學社」在其所出版的《台北利氏學社年刊》(Ricci Bulletin)、以及架設的網站「利瑪竇學識資料庫」,也有不少相關和平文化的資料。 台灣目前尚未有和平研究的科系出現;近年來,淡江大學的未來學研究所倡議在教育學院成立「和平教育研究中心」,希望能配合建構中的「和平教育學程」來培育中、小學和平教育的師資(陳建甫,2002)。跨校的「台灣人權、和平、發展教育聯盟」在2001年底成立,期待彼此能在研究、教材、以及師資上相互奧援;由於聯盟的多位成員為總統府人權諮詢小組委員,得以在今年促成國家舉辦和平權研討會。在課程方面,雷敦龢在輔仁大學全人教育中心通識教育開設「和平教育」;台灣大學外文系的葉德蘭開有「Communication for Harmony」的和平研究入門課;筆者應東吳大學政治學系之邀,將會在下學期開設大學部的「和平研究」課程。 在出版品方面,《寫給戰爭叔叔》(今井朝春,1977)大概是台灣最早出現的反戰書籍。在抗爭的年代則有《非暴力鬥爭的110種方法》(徐璐,1987),概取材自Gene Sharp有關非暴力行動的守則 (1973a、1973b)。曾經任職於鄭南榕「時代雜誌社」的江蓋世,在1990年前往英國、印度、以及美國研習非暴力,最後,與王康陸合著《展現民力──非暴力的理論與實踐》(1991)。筆者(孫木加,1993)在1993年譯述了David H. Albert對於非暴力觀念的運用 (1985)。淡江大學曾經邀請IPRA會長Chadwick F. Alger到台灣,並將其演講稿結集出版 (1993)。在這同時,法國學者Charles Zorgbible的 La Paix 也被譯介給國人(陳益群,1994)。在1990年代後期,林哲夫主持的台灣國家和平安全研究協會,開始在其新國防叢書譯介公民防衛的實例 (Miniotaite, 1997; Eglitis, 1997; Holst & Butkevicius, 2001);雷敦龢主事的若望保祿二世和平研究中心也出版和平叢書,特別是對於人權/死刑的關懷。簡錫堦執事的台灣促進和平基金會,在今年開始出版和平叢書。魏明德先在2000年出版了《衝突與和解──締造台灣和平文化》,繼而在次年編出第一本以和平教育為名的書。今年,又有《和平的藝術》(Hopkins, 2003)、以及《非暴力抗爭》(Ackerman & DuVall, 2003) 被譯介給國人。 參考文獻 江蓋世。2001。《非暴力的理論與實踐》。台北:前衛。 江蓋世、王康陸。1991。《展現民力──非暴力的理論與實踐》。台北:前衛。 陳建甫。2002。〈台灣推動和平教育課程之行動策略──美國和平教育歷程、教學課程與活動設計的啟示〉,發表於東吳大學張佛泉人權研究中心主辦「人權教育教學研究研討會」,9月14-15日,台北:東吳大學外雙溪校區。 今井朝春(許潮雄,譯)。1977。《寫給戰爭叔叔》。台北:迅雷。 徐璐(編譯)。1987。《非暴力鬥爭的110種方法》。台北:民進雜誌。 孫木加(譯述)。1993。〈人民的力量──運用非暴力觀念〉《台灣評論》,4、5、6、8、9、10、11期(連載)。 王康陸。2001。《非暴力的方法與實例》。台北:前衛。 魏明德(編)。2001。《和平教育:面對衝突。建立和諧》。台北:光啟文化。 魏明德 (Vermande, Benoît)。2000。《衝突與和解──締造台灣和平文化》。台北:立緒。 Ackermna, Peter, and Jack Duvall(陳信宏,譯)。2003。《非暴力抗爭──一種更強大的力量》(A Force More Powerful: A Century of Nonviolent Conflict)。台北:究竟。 Abu-Nimer, Mohammed. 2000. “Peace Building in Postsettlement: Challenges for Israeli and Palestinian Peace Educators.” Peace and Conflict, Vol. 6, No. 1 (EBSCOhost). Adler, Emanuel, and Michael Barnett. 1998. "Security Communities in Theoretical Perspective," in Emanuel Adler, and Michael Barnett, eds. Security Communities, pp. 3-28. Cambridge: Cambridge University Press. Albert, David H. 1985. People Power: Applying Nonviolent Theory. Philadelphia: New Society Publishers. Alger, Chadwick. 1999. “The Expanding Tool Chest for Peacebuilders,” in Ho-Won Jeong, ed. The New Agenda for Peace Research, pp. 13-42. Aldershot, England: Ashgate. Alger, Chadwick F. ed. 1998. The Future of the Unites Nations System: Potential for the Twenty-first Century. Tokyo: United Nations University Press. Alger, Chadwick. 1996. “Introduction: Reflection on Peace Research Traditions.” International Journal of Peace Studies, Vol. 1, No. 1, pp. 1-4. Alger, Chadwick F. 1993. Peacebuilding in the Post Cold War Ear. Tamkang Chair Lecture Series 102. Barash, David P. 1991. Introduction to Peace Studies. Belmont, Calif.: Wadsworth Publishing Co. Boulding, Elise. 1987a. “Peace Education as Peace Development.” Transnational Associations, No. 6, pp. 321-26. Boulding, Elise. 1987b. “Learning Peace,” in Raimo Vayrynen, ed. The Quest for Peace, pp. 317-29. Beverly Hills: Sage. Brock-Utne, Birgit. 2000. “Peace Education in an Era of Globalization.” Peace Review, Vol. 12, No. 1 (EBSCOhost). Brock-Utne, Birgit. 1996. “The Challenges for Peace Educators at the End of a Millennium.” International Journal of Peace Studies, Vol. 1, No. 1, pp. 37-55. Burke, Megan. 2000. “No Peace without Education: Update on the Hague Appeal for Peace Global Campaign for Peace Education.” Peacebuilding, Vol. 2, No. 4, pp. 1 & 15-16. Burton, John W. 1996. Conflict Resolution: Its Language and Processes. Lanham, Md.: Scarecrow Press. Chetkow-Yanoov. 1994. “Conflict-resolution Skills Can Be Taught.” Peace, Environment and Education, Vol. 5, No. 1, pp. 3-22. Claude, Inins L., Jr. 1962. Power and International Relations. New York: Random House. Eglitis, Olgeerts(林哲夫,譯)。1997。《拉脫維亞的非暴力抗爭》(Nonviolent Action in Latvia)。台北:前衛。 Elias, Robert. 1990. “University Peace Studies.” Peace and Change, Vol. 15, No. 3 (EBSCOhost). Fink, Clinton. 1980. “Peace Education and the Peace Movement since 1815.” Peace and Change, Vol. 6, Nos. 1-2 (EBSCOhost). Fisk, Larry J. 1998. “Underpinning a Peace Studies Future.” Peace Research, Vol. 30, No. 4, pp. 43-55. Galtung, Johan. 1996. Peace by Peaceful Means: Peace and Conflict, Development and Civilization. London: Sage. Galtung, Johan. 1987. “Peace Studies: A Curriculum Proposal.” Transnational Associations, No. 6, pp. 327-30. Galtung, Johan. 1984. There Are Alternatives! Four Roads to Peace and Security. Nottingham, England: Spokesman. Goldstein, Joshua S. 2001. International Relations. 4th ed. New York: Longman. Groff, Linda, and Paul Smoker. 1996. “Spirituality, Religion, Culture, and Peace: Exploring the Foundations for Inner-Outer Peace in the Twenty-First Century.” International Journal of Peace Studies, Vol. 1, No. 1, pp. 57-113. Grossi, Verdiana. 2000. Peace Education: An Historical Overview (1843-1939). Peace Education Miniprints, No. 101. Harris, Ian. 2002. “Challenges for Peace Educators at the Beginning of the 21st Century.” Social Alternatives, Vol. 21, No. 1, pp. 28-31. Harris, Ian, and Clark McCauley. 2000. “International Workshop on Peace Education Research.” Peacebuilding, Vol. 2, No. 5, pp. 3-5. Holst, Johan Jørgern, and Audrius Butkevicius(林哲夫、李崇僖,譯)。2001。《新時代小國的防衛策略》(Civilian-based Defense in a New Ear: Theses on the Defense Strategy of a Small State)。台北:前衛。 Hopkins, Jeffrey, ed. (薛絢,譯)。2003。《和平的藝術》(The Art of Peace)。台北:立緒。 Jeong, Ho-Won. 2000. Peace and Conflict Studies: An Introduction. Aldershot, England: Ashgate. Jeong, Ho-Won, ed. 1999. The New Agenda for Peace Research. Aldershot, England: Ashgate. Katzenstein, Peter J., ed. 1996. The Culture of National Security: Norms and Identity in World Politics. New York: Columbia University Press. Lopez, George A. 1985. “A University Peace Studies Curriculum for the 1990s.” Journal of Peace Research, Vol. 22, No. 2. pp. 117-28. Lund, Michael. 2001. “A Toolbox for Responding to Conflicts and Building Peace,” in Luc Reychler, and Thania Paffenholz, eds. Peace-building: A Field Guide, pp. 16-20. Boulder, Colo.: Lynn Rienner. McSweeny, Bill. 1999. Security, Identity and Interests: A Sociology of International Relations. Cambridge: Cambridge University Press. Miall, Hugh, Oliver Ramsbotham, and Tom Woodhouse. 1999. Contemporary Conflict Resolution. Cambridge, UK: Polity Press. Miniotaite, Grazina(林哲夫,譯)。1997。《立陶宛的非暴力抗爭》(Nonviolent Resistance in Lithuania: A Story of Peaceful Liberation)。台北:前衛。 Page, James S. 2000. “Can History Teach Us Peace?” Peace Review, Vol. 12, No. 3 (EBSCOhost). Rapoport, Anatol. 1992. Peace: An Idea Whose Time Has Come. Ann Arbor, Mich.: University of Michigan Press. Reardon, Betty A. n.d. “The Urgency of Peace Education: The Good News and Bad News.” http://wwwsoc.nii.ac.jp/psaj/enltext/reardon.htm. Reychler, Luc. 2001. “Conceptual Framework,” in Luc Reychler, and Thania Paffenholz, eds. Peace-building: A Field Guide, pp. 3-15. Boulder, Colo.: Lynn Rienner. Salomon, Gavriel, and Baruch Nevo. 2001. “The Dilemmas of Peace Education in Intractable Conflicts.” Palestine-Israel Journal of Politics, Economics and Culture, Vol. 8, No. 3, pp. 64-77. Sharp, Gene. 1973a. The Politics of Nonviolent Action. Part One: Power and Struggle. Boston, Mass.: Porter Sargent Publishers. Sharp, Gene. 1973b. The Politics of Nonviolent Action. Part Two: The Methods of Nonviolent Action. Boston, Mass.: Porter Sargent Publishers. Stomfay-Stitz, Aline M. 1994. “Peace Education for Children: Historical Perspectives.” Peace, Environment and Education, Vol. 5, No. 1, pp. 28-38. Toh, Swee-Hin. 1997. “Education for Peace towards a Millennium of Well-being.” Paper for the Working Document of the International Conference on Culture of Peace and Governance, Maputo, Mozambique, September 1-4. http://www.peace.ca/educationforpeace.htm. Vasquez, John A., and Marie T. Henehan, eds. 1992. The Scientific Study of Peace and War: A Reader. Lanham, Md.: Lexington Books. Wintersteiner, Werner. 2002. “EURED Peace Education Congress.” Peacebuilding, Vol. 3, No.3, pp. 1 & 24-25. Zorgbibe, Charles(陳益群,譯)。1994。《和平》(La Paix)。台北:遠流。 在台灣有人稱為「和平學」,英文又寫為Peace Research。當然,也有人認為Peace Studies只是教學上的科系,而Peace Research才是學術上的學門;見 Reardon (n.d.)。 譬如1960年挪威的Institute for Social Research (International Peace Research Institute Oslo, PRIO的前身)、1962年荷蘭的Polemological Institute、1966年瑞典的Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI)、以及1969年Tampere Peace Research Institute。見Miall等人 (1999: 43-44)。 其實,任教於University of Michigan的Kenneth Boulding在1959年已經設立Center for Research on Conflict Resolution (Miall, et al., 1999: 42)。美國第一間提供和平研究學程的是印第安那州的教會學校Manchester College (1948);在越戰期間,紐約的天主教學校Manhattan College、以及紐約州的Colgate University 先後成立相關科系 (1968、1969)。 其實是美國為主,加拿大有自己的和平研究學會Canadian Peace Research and Education Association (CPREA),並且出版Peace Research: The Canadian Journal of Peace Studies。 由台灣文化學院出版,筆者擔任執行編輯,審稿由George Mason University之Institute for Conflict Analysis and Resolution的Ho-Won Jeong擔綱,目前最新的卷數為第8卷 (2003)。 IPRA的秘書長Katsuya Kodama是日本人,IJPS總編輯Ho-Won Jeong雖任教美國,卻來自韓國,如此的台-韓-日三角安排,反映的是學界南北半球競爭的中道,也就是一方面要排除出錢的工業國家支配,又要同時避免第三世界國家倚多為勝。 見新版的IPRA E-Newsletter (Vol. 2, No. 1, May 2003)。IPRA的網頁為http://www.human.mie-u.ac.jp/ ~peace/about-ipra.htm。 常見的調解方式有派遣調人(good office)、進行調查 (inquiry)、調停 (mediation)、斡旋 (conciliation)、仲裁 (arbitration)、或是司法裁決 (judicial settlement)。 「聯合國NGO世界和平教育者國際協會」(International Association of Educators for World Peace, IAEWP) 台灣總會的網站 (http://210.61.28.221/wppa.main.asp) 也有翻譯了一些總會主席Charles Mercieca的和平論述。宗教刊物《福運雜誌》、以及《琉璃光雜誌》偶而也刊載相關文章。至於「中華民國世界和平教授學會」、或是「世界華人和平協會」的走向不明。立委張旭成的「台灣政經戰略研究文教基金會」亦曾於1999年組團參加海牙國際和平大會。 |