|

台灣的族群政治與民主化* |

||

|

施正鋒 淡江大學公共行政學系暨公共政策研究所教授 |

||

|

Free

institutions are next to impossible in a country made up of different

nationalities. Among a people without fellow-feeling, especially if

they read and speak different languages, the united public opinion, necessary

to the working of representative government, cannot exist. John

Stuart Mill (1958: 230) While it is true

that much of our race-talk does indeed reproduce and reinforce racial

distinctions, silence about race has the same effect, since it does nothing

to disturb our entrenched, racializing habits of thout and action. Daneiel A.

Segal (1998: 52) If a minority,

for instance, comes to see the majority as concerned exclusively for its

good, rather than the whole, they will begin to feel that they are no longer

included in this ‘people.” Then, according to the very logic of

democracy, they are no longer bound by the decisions arrived at without any

concern for them. Charles

Taylor (2001: xiii) 前言 台灣是一個多元族群的社會[1],一般分為原住民族、外省人、客家人、以及福佬人[2]等四大族群[3],近年則有大量的「婚姻移民[4]」現象;就政治層面而言,大致聚焦在原住民族vs.漢人、客家人vs.福佬人、以及外省人vs.本省人等三個軸線(施正鋒,2006、2005、2004)。自從民主化在1980年代進行以來,雖然台灣並未再出現類似二二八般事件的大規模社會衝突[5],然而,有識之士憂心如焚,唯恐族群之間的競爭會擴大為族群暴力,進而危及我們自來對於追求民主所作的努力。 如果我們將「民主化」(democratization) 的過程化約為「自由化」(liberalization)、「民主轉型」(democratic transition)、以及「民主鞏固」(democratic consolidation) 的話,那麼,台灣政治的自由化發軔於蔣經國在1987年宣佈解除戒嚴,結束長達四十年的半軍事統治;李登輝於1988年接任總統,繼而在1990年為國民大會推舉為中華民國第八任總統,民主轉型加速進行,以增修條文的方式修憲,終於在1996年後出現首度總統直選,並促成日後的政權和平轉移;民主進步黨的陳水扁在2000年贏得大選,進入二十一世紀,則要面對民主鞏固的課題。 在威權統治時代,族群之間的分歧暫時受到抑制,然而,一旦解嚴,社會百無禁忌,過去的族群齟齬立即被釋放出來,特別是在總統直選以來,族群儼然成為最方便的政治動員工具。類似的情況也發生在南歐、中南美洲、以及東歐的民主化過程,也就是在民選的新政府在從事經濟發展、進行財富分配之際,還必須防止族群議題的可能糾葛。只不過,台灣的族群認同(尤其是外省人vs.本省人)往往與政黨認同(藍綠對決)、國家認同[6](中國人vs.台灣人)、以及國家定位(統一vs.獨立)相互強化,治絲益棼(施正鋒,2006)。 自來,台灣的政治人物對於族群政治有負面的評價[7],在規範上認為兩者應該切割處理,也就是說,政治力量不應該介入族群事務、以及族群因素不應左右政治運作。在過去,中國國民黨政府高唱「大家都是中國人」,所以,不應該有「省籍觀念」,拒絕承認有「台灣人」存在,顯現對於族群現象的不安。在民進黨執政以後,泛綠陣營的說法是「大家都是台灣人」,不願意接受「外省人」這個名詞;連前總統李登輝也認為「台灣沒有族群問題,只有國家認同的問題」(陳鈺婷,2004),或許是不希望族群分歧凌駕國家認同之上。相對之下,陳水扁總統(2004)倒是認為[8],「當前的台灣社會確實存在認同與族群的嚴肅課題,我們不需要掩飾,更不能夠漠視」;同樣地,民進黨(2004)稍後通過『群多元國家一體決議文』,揭櫫深化黨綱中的多元文化主義主張,「建立各族群相互接納、共同參與建構國家的公民社會」,總算表達正面接受多元族群事實的願意。在最新的《2006國家安全報告》(國家安全會議,2006:63-66),「不安的族群關係」、以及「分歧的國家認同」,被認為是國家安全的內在威脅。 大體而言,族群競爭不外為了政治權力、經濟資源、社會地位、或是文化認同的分配;如果從組合的角度來看,族群可以視為另類的利益團體,那麼,菁英當然也可以化身為捍衛族群利益的最佳代理人。只不過,族群不只是要求起碼的生存權、文化認同的保障、公平的分配、或是增加政治參與的管道,甚至於有可能是想要掌控國家機器,在雙方都認為自己是被支配的情況下,彼此可能都有強烈的相對剝奪感,難免會在各種場域作你死我活的零和思考,連轉型正義的實踐都因為與之相互糾纏而裹足不前,更不用說民主鞏固的努力(施正鋒,2007)。 在民主化文獻當中,早期的研究重心在提煉出一些社會、經濟、或是文化條件,大體認為多元的社會不利民主政治的運作(Dahl,

1992; Lipset, 1960);後期的學者則強調政治菁英的角色[9],比較重視這些人在民主化過程中的妥協傾向,並未特別強調族群結構的負面影響(Gunther,

et al., 1995; O’Donnell & Schmitter,

1986; Stepan, 1986)。就族群政治的文獻來看,其實是,多元族群未必會造成國家的動亂:根據Jack Snyder(2000: 29)的觀察,雖然在民主化的過程中,族群衝突可能會增加,不過就長期而言,民主鞏固其實是可以降低族群衝突的;Rasma Karklins(1994: 25)甚至於認為,多元的社會提供各種不同的制度、以及領導者,反而是有助於民主化的進行。 其實,真正導致導致族群衝突的因素,除了說外國勢力的推波助瀾以外,關鍵是在族群的集體認同是否被壓抑、社會經濟結構是否公平、政府的政策是否大公無私、以及族群菁英是否興風作浪(Esman, 2004; Horowitz,

1985; Shih, 1991; Tellis, et al., 2000; Wimmer, 2002; 施正鋒,2002、1998)。我們綜合一些族群政治學者的看法(Bangura, n.d.; Fennema & Tillie,

2001; McGarry, 2004; Marri,

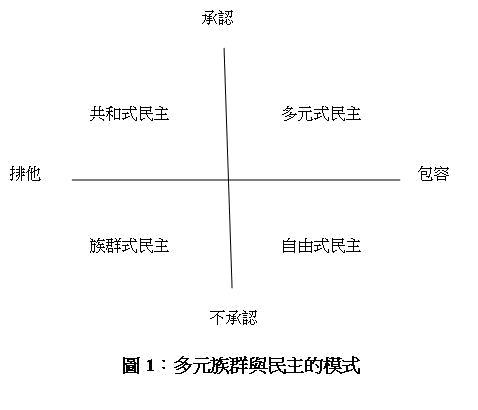

2003; Patrick, 2002; Smooha, 2002; van den Berghe, 2002; Yonah, 2005),以國家到底承認/不承認國內的族群多元現象、以及政府究竟採取包容/排他的途徑兩個面向,將多元族群與民主的關係,歸納成四個(2×2)模式(圖1):

(一)族群式民主(ethnic democracy)是指以某個支配性族群為中心,來進行民族國家的建構,也就是說,這個族群本身就是賦予國家正當化的民族,其他族群則被限制民主的參與,因此,這是一個族群化的國家(ethnicized state),譬如斐濟、以色列、拉脫維亞、立陶宛、以及馬來西亞。 (二)共和式民主(republican democracy)以對土地的愛、對制度的效忠、以及共同的歷史,透過國家的力量,想要將境內的住民/國民塑造為具有責任感的公民,因此,主張對於多元族群採取色盲的態度,甚至於積極地推動同化政策,來建構政治共同體,也就是民族,譬如法國。 (三)自由式民主(liberal democracy)強調保障個人的自由、平等、以及權利,雖然未必會打壓少數族群的文化特色,不過,也不鼓勵族群意識的發展,因此,即使多元族群的差異能被容忍,大致上是被當作點綴用的、或是過渡時期的權宜之際,不能聽任無限制發展,譬如美國。 (四)多元式民主(multicultural

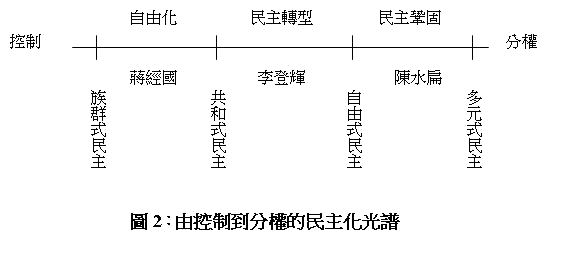

democracy)一方面坦然接受社會的族群多元現象,同時,也願意接納少數族群的文化特色,譬如澳洲、以及英國,甚至於不排除將族群結構加以制度化,以少數族群為政策考量、制度安排、或是分享政治權力的基本單位,譬如比利時、加拿大、紐西蘭、印度、以及瑞士。 我們回顧戰後以來的族群政策,國民黨政權大致是採取共和式民主的外貌,希望能將本地人加以中國化,因此,不僅要消滅半個世紀日本統治的遺跡,還要透過所謂的「國語政策」,想辦法打壓本土三個族群的母語;此外,為了安置跟隨蔣介石而來的外省族群,屬於國家機器的軍公教成為方便的職業隔離場域,分配上的差別待遇,讓本省人強烈感受到日本殖民統治的延續,造成族群間難以跨越的鴻溝。日後,儘管蔣經國拔擢一些本省籍的菁英,卻讓百姓覺得是樣版而沒有好感,因此,即使開始進行自由化,不過,就本質而言,赤裸裸的族群式民主。 在李登輝擔任總統期間(1988-2000),台灣的民主轉型加速進行,由國會全面改選(1992)、直轄市長直選(1994)、到總統職選(1996),至少有形式上的自由式民主實踐,也讓台灣人當家作主的願望漸次達成。原本,『中華民國憲法』雖然有「民族平等」(第5條)、以及「種族平等」(第7條)的文字,並且對於蒙古、西藏、以及邊疆民族的國大代表/立法委員(第26、64條)有保障名額,然而,並無其他具體保障少數族群、或是原住民族權利的條文;一直要到1997年的第四次修憲,才透過增修條文第10條的修訂,出現對於多元文化主義的宣示,開始有多元式民主的嘗試[10]: 國家肯定多元文化,並積極維護發展原住民族語言及文化。 國家應依民族意願,保障原住民族之地位及政治參與,並對其教育文化、交通水利、衛生醫療、經濟土地及社會福利事業予以保障扶助並促其發展,其辦法另以法律訂之。對於金門、馬祖地區人民亦同。 我們如果由控制到權力分享的光譜,可以呈現上述四種民主模式(圖2),由蔣經國、李登輝、到陳水扁,恰好由族群式民主、共和式民主、自由式民主、到多元式民主,而民主化的進行也大致由自由化、民主轉型、到民主鞏固。

在下面,我們將從原住民族、客家人、以及外省人為考察的中心,分別說明相關的族群政治發展,尤其是在政策層面的推動。

原住民族 台灣為原住民族世居之地,然而,由於來自中國的漢語系經濟性、政治性移民在戰爭前後相繼前來,這些在台灣出生的「土生仔」(creoles),或者因為沒有意願、或是無法返回祖國,將台灣變成一個典型的「墾殖社會[11]」(settlers’ society)。在所謂的「開發」過程中,漢人挾其人口、以及生產上的優勢,使得原住民族在自己的土地上逐漸被邊陲化,不只在政治、經濟、社會、及文化淪為弱勢族群,集體認同也遭到嚴重地侵蝕、切割。因此,面對漢人墾殖社會四百年來的侵蝕,原住民族不只是政治上的弱勢族群,更是經濟、文化、及社會層面的被支配者:在資本主義的貨幣經濟操作下,如何逃過破產的命運;在漢人文化的整合壓力之下,如何抗拒同化的壓力;在主流社會的睥睨之下,如何維持起碼的自我尊嚴;在代議式民主的制約下,如何不被投票主義虛無化。 自來,『中華民國憲法』只有「邊疆民族」的概念,也就是指漢人以外的「少數民族」(national minority),並沒有提到「族群」(ethnic group),更不用說原住民。在過去幾百年來,原住民是漢人眼中他者化的「番」,包括清治時代的「生番」/熟番」、以及日治時代的「高砂族/平埔族」;戰後,國民黨政府改稱高砂族為「山地同胞/山胞」,民間則稱為「山地人」。平埔族因為被認為漢化太深而失去山胞的身分,少數具有原住民身分的噶瑪蘭族人,則透過正名/認定的方式於2002年由阿美族分出來。 二十年來,原住民權利運動[12]所追求的三大目標包括正名、自治、以及還我土地。其實,在1991年的第一次修憲增修條文中,「平地山胞」、以及「山地山胞」的字眼已經出現,不過,只是有關國民大會代表(第1條)、立法委員(第2條)、以及監察委員(第3條)的席次。一直要到1994年的三次修憲,增修條文(第10條)才明確地提及原住民的地位: 國家對於自由地區原住民之地位及政治參與,應予保障;對其教育文化、社會福利及經濟事業,應予扶助並促其發展。對於金門、馬祖地區亦同。 我們可以看到,原住民其實是被當作邊遠地區看待,而非因為原住民族的身分取得獨特的(sui generis)權利[13]。日後,由於國民黨政府在第三屆立委選舉(1995)的席次實質不過半,經過原住民立委作跨越政黨的努力,終於有中央部會級的「原住民委員會[14]」成立(1996)。 陳水扁總統在2000年統大選之前,曾經與原住民族簽定了一紙『原住民族與台灣政府新的夥伴關係』(1999/9/10);在他就任總統兩年半以後,各族代表唯恐民進黨政府忘了選前的承諾,又與陳總統簽了一項『原住民族與台灣政府新的夥伴關係再肯認協定』(2002/10/19)。儘管立法院在2005年初(1/21)三讀通過『原住民族基本法』,而當時的行政院長蘇貞昌也在「行政院原住民族基本法推動會」第一次會上裁示,將原住民族土地法規之中央主管機關歸屬原民會,不過,相關的配套法案仍然遙遙無期,特別是『原住民族自區法』、『原住民族土地及海域法』、以及『原住民族地區自然資源共同管理辦法』。 在陳水扁總統連任之後(2004),他又進一步主動宣示,在研議中的台灣新憲,將特別加上前所未有的原住民族專章。行政院原住民族委員會因此召集一個「憲法原住民族政策制憲推動小組,提出『原住民族專章草案』,進而在全國「原住民族頭目長老會議」中(2006),獲得242位來自全國的頭目長老確認;當時的原民會主委瓦歷斯.貝林明白指出,由於當前憲法的條文並不足以保障陳水扁總統所揭示的「準國與國」之間的關係,因此,有必要另外再設原住民族專章。另外,原民會也根據聯合國『原住民族權利宣言草案』,擬出『國家人權法原住民族專章』草案。 就象徵意義來看,如過原住民族的權利保障條文能入憲,代表著國家要與原住民重新建構這個國家的決心;此外,在憲法中承認原住民權利,也是一種最終的保障,以免非原住民社會以人數上的優勢來主導立法,通過不利原住民的法案[15];再來,這也同時表達政府未來如何施政的願景,以提高原住民族的整體地位;最後,光是對於這個議題的討論,也可以提高百姓對於原權的關心、並且促進原住民與非原住民菁英之間的對話,培養彼此的共同體的感覺(Jull,

1998: 13-15)。 大體而言,民進黨政府在實踐原住民族政策之際,最大的阻礙來自相關部會的本位主義,反對的理由不外乎沒聽過、說不通、沒有用、或是不可行。其實,最坦白的說法是認為這些條文很可能會與國家利益衝突,因此,站在國家整體的角度來看,自是不能有所讓步。問題是,這裡所謂的「國家」,到底是代表作為多數的漢人國家、還是真正考慮到所有組成份子的國家?儘管多數決是代議式民主的基本原則,然而,如果長期犧牲原住民族的權利,又如何能讓原住民族衷心認同這個「白浪國家」?如果說,與原住民族專章可以有助於族群之間的和解[16],豈不是有助於實現更崇高的國家利益? 也有人站在環境保護的立場來看,認為一旦把傳統土地歸還原住民族,馬上就會面對珍貴林木被盜伐的問題;事實上,如果造林、水土保持、或是國家公園都交由原住民族/自治區來管理,運用傳統的知識,或許,成果會比現在更好才對。最嚴肅的想法是擔憂原住民族會不會佔據中央山脈、負嵎頑抗,進而造成國家分裂的反效果?我們以為,就是因為統治者向來忽視原住民族的聲音,才會讓原住民族認為這並非自己所選擇的國家;因此,即使這種憂慮真的有可能發生,我們才特別需要透過原住民族憲法專章、人權法專章、以及相關法規的保障,來說服原住民族樂意共同生活在這個國家裡頭。 客家族群 由於歷史的偶然,客家族群的先民集體遷徙台灣稍晚,因此,人數上遠不及大規模移入的福佬人;相較於戰後前來的外省族群,客家人又欠缺國家機器奧援的優勢;再比較屬於南島民族的原住民族,由於客家文化特質歸類為漢民族,因此,客家族群並未特別獲得政府的特別關照。在清治時代,由於閩客之間的集體衝突,除了六堆、以及桃竹苗的客家原鄉以外,居住在福佬人之間的客家人逐漸被同化為福佬客;從日治到戰後,由於統治者採取國語政策,客家族群、福佬人、以及原住民族的母語大量流失;在解嚴之後,即使嚴峻的語言政策稍有鬆弛,不過,由於資本主義的機制以人口結構來進行文化市場的分配,因此,客家族群的生存又一度面臨空前的挑戰。 一般而言,以客家族群最關心的就是文化的保存、以及語言的復育,因為語言文化攸關客家族群的存續;簡而言之,如果沒有與眾不同的客家話來作族群辨識的指標,除了主觀上的集體認同以外,尚難有其他方便的觀察得到的體質、或是文化特徵。此外,在民主化的過程中,客家族群並未感受到明顯的政治參與提升,尤其是在中央政府的客家代表並未有顯著的呈現,因此,在高度期待的情況下,相對剝奪感的萌生在所不免;特別是在地方財政分配失衡的結構下,客家原鄉的經濟發展未必能與都會區齊驅並進,客家族群未必能舒坦接受一般性的城鄉差距解釋。 純粹就法理 (de jure) 層面來看,台灣並無真正直接規定何種語言為「國家語言」(national language)、或是「官方語言」(official language),不過,戰後以來,由於國民黨政府所推行的「國語運動」,就是實際上 (de facto) 以「北京官話/北京話/華語」(Mandarin) 為「國語」。事實上,「國語政策」始於日本人的殖民統治,因此,百年來,本土語言被貶抑為方言,子弟被迫使用統治者的語言接受教育,造成母語嚴重流失,因此,語言平等一直是母語運動者所追求的目標。 在台灣民主化的過程中,儘管統治者的同化政策/國語政策不再肆虐,不過,在資本主義的市場機制支配下,客家話仍然必須面對「國語」、以及福佬話的競爭。如果就台灣的四大族群的「自然語言」(native language)來看,客家話的流失大概只比原住民的族語式微的速度稍緩,前客家委員會主委葉菊蘭曾經做了相當傳神、卻又駭人的比喻:「如果客家文化要送到急診室,原住民文化就是在加護病房急診,連閩南語文化都要排隊掛號。」[17] 當代的客家集體運動發軔於「還我母語運動」,並促成行政院客家委員會的設置[18]。在民進黨政府上台以後,相關部門[19]在多元文化主義的精神下,不僅把語言當作文化資產、也將語言權視為基本人權,客委會首先擬了『語言公平法』草案,再經過教育部國語推行委員會修定為『語言平等法』草案,最後由文化建設委員會整合為『國家語言發展法』草案;近來,客委會另起爐灶,企盼推動『客家語言發展法』,成效有待觀察。在2000年通過的『大眾運輸工具播音語言平等保障法』,規定國內大眾運輸工具的播音,必須加播閩南語、以及客家語,算是客家語言在公共領域跨出第一步。 我們可以看出來,這些草案的基本精神是多元文化主義(施正鋒,2006:159-91),也就是追求各族群的語言文化和平共存,不再獨尊任何單一語言,以免少數族群因為語言而產生相對剝奪感,期望能進一步營造族群和解、甚至於社會整合的機制。就具體條文而言,大家所使用的語言(包括原住民各族語言、客家話、以及福佬話)都是「國家語言」、或是「本國語言」,不再獨尊華語為單一「國語」;至於要採取單一/多重「官方語言」、或是官方語言的內涵/適用範圍,尚未有明顯的共識,特別是本土人士對於「國語」的文化霸權徘徊不去,仍有相當的疑懼。 不過,這樣的出發點仍有待用心將善意傳達出去,以化解少數客家菁英的疑慮,也就是福佬人是否企圖「以平等之名來遂行福佬話獨大」。此外,為了要促進國人作跨族群的溝通,我們終究還是要面對是否要採取單一、還是多元的全國性「共通語言」(general language)的問題。也就是說,在確保了少數族群的語言/文化、以及族群認同以後,除了溝通上的經濟效率考量,我們進一步必須考慮的是國家認同凝聚的問題。至於在少數族群聚居的地方[20],倒是可以入境問俗、因地制宜,以當地的族語設置單一/雙語/三語官方語言。長期而言,我們希望每個人都能先從幼稚園就學會自己的母語,並且能以母語作為接受小學基礎教育的語言,進一步在中學要求每個人再學習至少一種其他族群的語言,以便在最快的將來,大家都至少可以在聽/說的程度,自由地使用各種語言來與他人溝通,不讓語言成為交流的障礙、或是政客操弄的符號。 為了要確保客家的集體認同,除了文物保存、文化發揚、以及語言推廣以外,現代的客家人認同是建立在彼此共同的記憶、或是經驗。因此,客族歷史的重建刻不容緩,特別是先人飄洋過海、披荊斬棘的史詩。更重要的是,這些是所有台灣人的集體資產,而非客家人自己的家內事。政府應該讓客家人有選擇自我認同的機會。或許所謂的外省族群,不願讓過去的籍貫措施帶來歧視,客家人卻有族群人口萎縮的擔憂,因此,在人口普查中,政府應該可以藉此確認客家族群的人口數,至少適當地讓客家文教支出符合人口比例。 外省族群 外省族群是在戰後隨著國民黨來台,不只是單純的移民,而且還可以說是非志願性的政治難民,也因此,對於故土中國有較強烈的戀眷;相較之下,早先來的鶴佬、或是客家族群,大多是自願前來的經濟性移民。戰後,中華民國的中央政府幾乎全數遷台,外省族群多被安置軍公教,以致公家部門的人事安排未盡與族群人口成比例;蔣經國晚年體認到反攻無望,開始選擇拔擢本省菁英,以宣洩族群隱忍已久的不滿。在李登輝總統任內,菁英甄補方式日漸合理;不過,少數過去居優勢的外省菁英有時移事異之嘆,危機感頓萌,乃人之常情。 眾所週知,在過去十年來,族群認同與國家認同有相當程度的聚合,進而左右著對國家走向的定位。具體而言,本省人會傾向於自認為是台灣人,並且對政治、或經濟上的統合採取較保留的立場;相對的,外省人對於中國人的認同比較可以不加思索地接受,對於中國比較有感情上的眷念、甚至於接受某種形式的政治結合。其實,中國牌可以被援引來保衛族群的集體認同、以及談判權力分配的籌碼,卻不一定代表整個族群急欲與中國結合。坦承而言,在「只有國家認同的問題」的論述下,即使終究能釐清台灣與中國的政治統獨糾葛,卻還是未能化解省籍之間的分歧。 為避免任何外省族群有「無立足之地」的認知,外省族群的認同應該受到相當的尊重、就業機會應該受到起碼的保障,進而再求政治權力、以及經濟資源分配的公平。至於國家認同的差異,我們必須指出,外省族群如果對於中國仍有難以割捨的羈絆,乃是人之常情,畢竟,對於一塊土地的感情上眷戀,至少必須經過三代以上,才可能產生土斷。試想,台灣人的祖先當年渡海來台,還不是經過一番掙扎,才終於決定安身立命於此。同樣地,我們再看旅居世界各地的第一代台灣同鄉,還不是關心台灣的政情發展勝於僑居地,又何忍心苛責當年因為國共內戰而被迫離鄉背井的第一代外省族群? 目前的外省人在認同上的選擇是「在台灣的中國人」或「中國人在台灣」,近似於「中華民國在台灣」,似乎對於「新台灣人」有所卻步。不過,當前總統李登輝提出「兩國論」之際,蘇起試圖以「一族兩國」來加以詮釋,這是否只是情感上的牽掛而已?陳水扁政府則似乎是滿足於將台灣定位為「華人國家」 (Chinese state),不過,究竟華人的涵義為何[21]?大體而言,華人可以說是代表的是中華文化、或是中華文明,而中國可以解釋圍代表的是文化、歷史、或是血緣上的中國,也就是「文化中國」,而台灣就是李登輝所謂的「新中原」。因此,這是一種折衷式的思考,也就是視中國認同為文化認同、而台灣認同為政治認同。問題是,華人的英文用字是Chinese,也有「中國的」意思,因此,「華人台灣」(Chinese Taiwan) 卻很有可能被詮釋為「中國所屬的台灣」,這樣的刻意自我模糊,難免被世人詮釋為自我矮化[22]。 近年來,政府雖然廢除了傳統對於身分認同的籍貫措施,改採紀錄出生地的方式,希冀能以土地的認同來擺脫省籍觀念在政治上的再現。如果鄉土代表的是家鄉與土地,那麼,「認識家鄉」或許是培養國家認同的方式之一;然而,到底哪裡是家鄉呢?究竟一個人出生、成長、還是現在居住的地方?如果是出生在外國的小孩,何處是家鄉?如果是老一輩的人,譬如戰前出生在日本、或是中國的人,特別是外省,他們又要如何來決定其家鄉?如果家鄉與國家並不趨同之際,鄉愁與國家認同又如何還區別?此時,應該是由鄉愁決定國家認同,還是由國家認同來設定家鄉的認定?其實,如果外省族群有這樣的困擾,我們著實應該加以正視,或許能經過對話來取得相互了解;畢竟,我們並不能假設這種困擾會隨時間的推移而逐漸消逝,尤其是面對在選舉過程日漸惡化的族群動員。 近年來,民間嘗試進行歷史詮釋,把重點放在二二八事件的元兇,也就是將蔣介石當作整個事件的罪魁禍首。相對地,以馬英九為首的國民黨,則將論述建構在國家暴力,試圖為個人決策脫罪。我們以為,這兩種觀點都不足以道出台灣人的心聲,也無法彌平族群間的齟齬。我們以為,不管是陳儀、還是蔣介石,儘管他們分別是當時在台灣、以及中國的最高領導者,不過,還有更多的幫兇、以及旁觀者,究竟他們當年扮演何種角色,國家應該想辦法釐清他們的責任,然後才有可能進行和解。同樣地,在二二八事件過後,也有太多人是政治經濟結構的受益者,對於這些人,我們也要認真考慮,他們到底是否真的如此無辜? 對於國家暴力的說法,乍看之下,似乎是把二二八事件的根源推給行使暴力的國家,就算了事。問題是,我們必須想清楚,究竟這是誰的國家?如果國家是外來政權硬加在台灣人的身上、甚至於是一個由某個族群所支配的國家,有如以色列之於巴勒斯坦人,那麼,即使這個國家因為民主化而消除直接暴力,卻還把不公平的支配關係套在台灣人的身上,有如枷鎖一般,如此一來,殺人不見血的結構性暴力還是徘徊不去,政權轉移,又有何種意義? 廣義來看,所謂的二二八事件,並非侷限於二萬多名台灣人菁英喪生中國國民黨政權手中,應該還要包含後續為了要遂行高壓統治,打造而成的政治、經濟、社會、以及文化性禁錮;如果我們一天不能粉碎這些不公不義的結構,特別是隱藏在國家機器背後的族群性福利分配,那麼,如果想要凝聚福禍與共的政治共同體,恐怕是緣木求魚。總之,二二八事件絕對不是所謂的「本省人」所專屬的集體記憶,而是所有兩千三百萬人所共同享有的。唯有透過真相的揭露,彼此相互傾聽,才有可能進行真正的和解。如果大家堅持諱疾忌醫,真相不會水落石出,污名不會自然消逝,而和解也不會奇蹟般出現,那麼,社會對立將為無止境地淪為政治鬥爭的溫床。 結語 台灣在尋求民主鞏固之際,必須面對三大挑戰,也就是國家肇建(state-making)、民族塑造(nation-building)、以及國家打造(state-building),也就是國家主權獨立的確立、國民的國家認同的凝聚、以及國家體制/政治制度的建構(施正鋒,2007:151-82)。這三項任務在實踐上卻與族群政治糾結不清,如果不能齊頭並進,民主鞏固的目標恐怕會功虧一簣。 少數族群權利的保障,是實現民主(國內)、以及促進和平(國內、國際)的先決條件;譬如歐洲理事會(Council of Europe)的『保障少數族群架構條約』(Framework Convention

for the Protection of National Minorities, 1995) [23],便把對於少數族群的保護,當作是歐洲穩定、民主安全、以及和平的前提: 一個多元的真正民主社會,不只應該尊重每個少數族群成員的文化、語言、以及宗教認同,更應該要開創妥適的條件,讓這些認同能夠表達、保存、以及發展。 如果族群權利的保障能夠進入研議中的新憲,象徵著國家願意正式承認我們是一個多元族群的社會,並且誓言要以文化發展來保障少數族群的生存,同時,也希望能藉此從事族群之間的歷史和解,進而可以促進整個社會的和平;另一方面,也代表國家終於同意政治規範族群彼此的關係,特別是透過政治參與的保障來表達權力分享,以提高國家體制的正當性,終極而言,將有助於民主制度的鞏固。 參考文獻 陳鈺婷。2004。〈李登輝︰誰再搞選舉爭議、人民就吐口水〉。《自由時報》5/23(http://www.libertytimes.com.tw/2004/new/may/23/today-fo1.htm)(2007/5/1)。 陳水扁。2007。〈總統在「政黨輪替的實踐與展望」系列研討會作總結致詞〉(http://www.president.gov.tw/php-bin/prez/showspeak.php4?_section=4&_recNo=11)(2007/6/7)。 陳水扁。2004。〈中華民國第十一任總統副總統就職慶祝大會致詞〉(http://www.president.gov.tw/php-bin/docset/showspeak.php4)(2007/5/1)。 國家安全會議(編)。2006。《2006國家安全報告》。台北:國家安全會議(http://www.president.gov.tw/download/download.html)。 民進黨。2004。〈群多元國家一體決議文〉(http://www.dpp.org.tw/history/pub/

LIT_6.asp?ctyp=LITERATURE&catid=1742)(2007/5/1)。 內政部。n.d.a。〈九十六年第二週內政統計通報(95年國人結婚之外籍與大陸配偶人數統計)〉(http://www.moi.gov.tw/pda/pda_news_info.asp?NewsId=2584)(2007/5/1)。 內政部。n.d.b。〈民國95年12月戶口統計速報表〉(http://www.ris.gov.tw/ch4/static/

st0-1-9512.xls)(2007/5/1)。 施正鋒。2007。《台灣政治史》。台北:翰蘆。 施正鋒。2006。《台灣族群政治與政策》。台北:翰蘆。 施正鋒。2005。《台灣原住民族政治與政策》。台北:翰蘆 施正鋒。2004。《台灣客家族群政治與政策》。台北:翰蘆。 施正鋒。2002。〈北愛爾蘭的和平〉發表於台灣促進和平文教基金會、東吳大學張佛泉人權研究中心主辦「「第二屆台灣和平學研討會──和平與社會科學的對話」。台北,東吳大學外雙溪國際會議廳,10月24-25日。 施正鋒。1998。《族群與民族主義──集體認同的政治分析》。台北:前衛。 Bangura, Yusuf. n.d. “Ethnicity, Inequality and the Public Sector:

A Comparative Study.” Geneva: United Nations Research Institute for Social

Development. (http://hdr.undp.org/

docs/events/global_forum/2005/papers/Yusuf_Bangura.pdf)

(2007/6/7) Charter of Paris for a New

Europe, 1990.

(http://www.hri.org/docs/Paris90.html)

(2007/6/7) Dahl,

Robert A. 1992. “The Problem of Civic Competence.” Journal

of Democracy, Vol. 3, No. 4, pp. 45-59. Document of the Copenhagen

Meeting of the Conference on the Human Dimension of the CSCE, 1990. (http://www.osce.org/documents/odihr/2006/06/19392_en.pdf

) (2007/6/7) Esman, Milton J. 2004. An

Introduction to Ethnic Conflict. Cambridge: Polity Press. Fennema, Meindert, and Jean Tillie. 2001. “Democratic

Nationalism and Multicultural Democracy.” Paper presented at the Workshop on

“Immigration, Integration and the European Union” sponsored by the ECPR,

Grenoble, April 6-11. Framework

Convention for the Protection of National Minorities, 1995. (http://conventions.

coe.int/treaty/en/Treaties/Html/157.htm) (2007/6/7) Geldenhuys, Deon, and Johann Rossouw. 2001. “The International Protection

of Minority Rights.” Report to F. W. de Klerk Foundation. (http://www.fwdklerk.org.za/ download_docs/01_08_Minority_Rights_Protection_Publ_PDF.pdf)

(2007/6/7) Gunther,

Richard, P. Nikiforos Diamandouros,

and Hans-Jürgen Puhle. 1995. The

Politics of Democratic Consolidation: South Europe in Comparative Perspective.

Baltimore: Johns Hopkins University Press. Horowitz,

Donald L. 1985. Ethnic Groups in Conflict. Berkeley:

University of California Press. Jull,

Peter. 2002. “Constitutional Work in Progress: Reconciliation and

Renewal in Indigenous Australian and the World.”

(http://eprint.uq.edu.au/archive/00000108/01/ jull.pdf) (2007/6/7) Karklins, Rasma. 1994. Ethnopolitics

and Transition to Democracy: The Collapse of the USSR and Latvia.

Washington, D.C.: Woodrow Wilson Center Press. Kingsbury,

Benedict. 2002. “Reconciling Five Competing Conceptual Structures

of Indigenous Peoples’ Claims in International and Comparative Law.” New

York University Journal of International Law and Politics, Vol. 34, No.

1, pp. 189-250. Lipset, Seymour Martin.

1960. Political Man: The Social Bases of Politics. Garden

City, N.Y.: Doubleday & Co. Lustick, Ian S. 1993. Unsettled

States, Disputed Lands: Britain and Ireland, France

and Algeria, Israel and the West Bank-Gaza. Ithaca: Cornell

University Press. McGarry, John.

2004. “Democracy in Divided Societies.” Paper presented at the

International Seminar on “Democracy, Multiculturalism, and Armed Forces: The

Challenge of Human Securities,” La Paz, March 25-26. Marri. Anand R. 2003. “Multicultural Democracy:

Toward a Better Democracy.” International Education, Vol. 14,

No. 3, pp. 263-77. Mill,

John Stuart. 1958. Considerations on Representative Government.

Indianapolis, Ind.: Bobbs-Merrial Co. Oam, Gatjil

Djerrkura. 1999. “Indigenous Peoples,

Constitutions and Treaties.” Paper presented at the Dialogue on Indigenous

Rights in the Commonwealth, London, July 23. O’Donnell,

Guillermo, Philippe C. Schmitter, and Laurence

Whitehead, eds. 1986. Transitions from Authoritarian Rule:

Comparative Perspectives. Baltimore: Johns Hopkins University

Press. Patrick, Morag. 2002. “Perspectives on

Multicultural Democracy.” Ethnicities, Vol. 2, No. 1, pp. 31-51. Segal, Daniel A. 1998. “The Hypervisible and the Masked: Some Thoughts on the Mutual Embeddedness of ‘Race’ and “Class’ in the United States

Now,” in Carol Greenhouse, ed. Democracy and Ethnography: Constructing Identities

in Multicultural Liberal States, pp. 50-60. Albany: State

University of New York Press. Shih, Cheng-Feng.

1991. “A Multivariate Model of Ethnic Diversity and Violent Political

Behavior. ” Ph.D. dissertation. Department of Political Science, the Ohio

State University. Smooha, Sammy. 2002.

“Guest Editor’s Introduction: Types of Democracy and Modes of Conflict

Management in Ethnically Divided Societies.” Nations and Nationalism,

Vol. 8, Pt. 4, pp. 423-31. Snyder, Jack. 2000. From Voting to

Violence: Democratization and Nationalist Conflict. New York: W. W.

Norton & Co. Stepan, Alfred. 1986.

“Paths toward Redemocratization: Theoretical and

Comparative Considerations,” in O’Donnell, Guillermo, Philippe C. Schmitter, and Laurence Whitehead, eds. Transitions

from Authoritarian Rule: Comparative Perspectives, pp. 64-84.

Baltimore: Johns Hopkins University Press. Taylor,

Charles. 2001. “Forward,” in Alain-G. Gagnon, and James Tully,

eds. Multinational Democracy, pp. xiii-xv. Cambridge: Cambridge

University Press. Tellis, Ashley J., Thomas S. Szayna, and James A. Winnefeld.

2000. “The Process Model for Anticipating Ethnic Conflict,” in Thomas

S. Szayna, ed. Identifying Potential

Ethnic Conflict: Application of a Process Model, pp. 17-73. Santa

Monica, Calif.: RAND. Van den Berghe, Pierre.

2002. “Multicultural Democracy: Can It Work?” Nations and

Nationalism, Vol. 8, Pt. 4, pp. 433-49. Weitzer, Ronald.

1990. Transforming Settler States: Communal Conflict and Internal

Security in Northern Ireland and Zimbabwe. Berkeley: University of

California Press. Wimmer, Andreas.

2002. Nationalist Exclusion and Ethnic Conflict: Shadows of

Modernity. Cambridge: Cambridge University Press. Yonah, Yossi.

2005. “Israel as a Multicultural Democracy: Challenges and

Obstacle.” Israel Affairs, Vol. 11, No. 1, pp. 95-116.

* 發表於台灣民主基金會主辦「解嚴二十週年與台灣民主」學術研討會,台北,台大校友會館,2007/7/15。 [1] 由於族群各有自己的母語,因此,我們可以說「多元語言」;由於族群之間的國家認同有所差異,因此,我們也可以稱之為「多元民族」;如果就體質、文化上的差異來看,原住民族屬於南島民族,與漢人迥然不同,因此,未嘗不可稱之為「多元種族」。 [2] 這是客家人所作的他稱,原本有輕蔑的意思,也就是「那些來自福建的傢伙」;有人認為正字為「河洛人」,大有「來自黃河、洛水」的絃外之音,以提高自己為純種漢人的身價。中國國民黨移入台灣以來,為取得同意,逕自稱為閩南人,特別是在公共領域,大致是強調其先人來自中國福建省南部;問題是,來自閩南的人有可能是客家人,特別是漳州人士。過去二十多年來,有人主張借音自稱為「鶴佬人」;民進黨執政以後,教育部國語推行委員會則決議,在對於漢字沒有共識之前,暫時稱為「Holo」。 [3] 其實,各個族群內部的均一程度並非一致的,譬如,廣義的原住民族至少可以再細分為13個民族/族群。外省族群雖然以漢人為主,卻有滿州人、蒙古人、回人、西藏人、以及苗人等等。如果依據語言腔調上的差異,客家人可以區分為海陸、四縣、饒平、大埔、以及詔安;當然,也有所謂南客、以及北客的地域差別。 [4] 正式名稱為「外籍配偶」,到2006年底為止,總人數已高達38.4萬,包括外國籍(35%)、以及中國大陸、港澳地區的配偶(65%)(內政部,n.d.a),快逼近原住民族在同時期的總人數474,919(內政部,n.d.b)。由於外籍配偶的認同大致上是嫁雞隨雞,加上彼此來自不同國度,尚難看出醞釀凝聚一個集體認同的趨向。 [5] 除了五二○農民事件(1988)、以及鄭南榕、詹益樺的自焚(1989),台灣在民主化的過程大致沒有流血。 [6] 也就是「national identity」;比較學術性的翻譯應該是「民族認同」。 [7] Karlins(1994: 4)認為,「族群政治」(ethnopolitics、或是ethnic politics)其實是中性的概念,用來描述有關族群的政治運作。 [8] 不過,在就職七週年之際,陳水扁(2007)總統表示:「今天台灣有許多的問題與矛盾是源於國家認同的分歧,這是過去長期政治的不民主,將一個虛幻的『大中國意識形態』強加在台灣人民身上的結果,這與撕裂族群或省籍矛盾一點都沒有關係。」究竟是他依據主辦單位所準備的講稿宣讀,還是又有不同的看法,一時尚無法判斷。 [9] 包括策略考量、合縱連橫、以及制度擘畫上的協商。 [10] 行政院原住民委員會(1996/12/10)、以及客家委員會(2001/6/14),也是在這樣的紛圍下相繼成立。 [11] 與台灣類似的墾殖社會包括美國、澳洲、紐西蘭、以及加拿大。有關墾殖社會的概念,見Lustick(1993)、以及Weitzer(1990)。在討論《2006國家安全報告》的過程,前原住民族委員會主委瓦歷斯•貝林提出異議,認為台灣並非「移民國家」、而是「墾殖國家」,被接受(國家安全會議,2006:63)。 [12] 「台灣原住民族權利促進會」成立於1984年。 [13] 有關於國際法學者對於原住民特別權利的看法,見Kingsbury(2002)。 [14] 現在的正式名稱為「原住民族委員會」。 [15] 譬如說研考會在2004年提出政府改造案,以效率為由力主廢除原民會,可能是忽略倒兩次民間制憲會議所提憲法草案原住民專章中所揭櫫的「中央政府應設立掌理原住民族事務之專責機構」。澳洲國會在1998年對於『原住民土地法』(1993)提出歧視性的修正案,也讓原住民深深體會到,如果沒有憲法上的保障,原住民的權利是隨時可以被剝奪的(Oam, 1999: 11)。 [16] 當然,與平權會(全台山地鄉平地人權益促進會)的糾葛,最後還是必須由政府出面協調。 [17] 見http://www.ettoday.com/2003/09/25/703-1518631.htm。 [18] 不過,也有客家菁英也不是很贊成客委會的設立,理由大致是客家人並不像原住民一般需要國家的保障,彷彿擔心族人會淪為少數族群的地位,甚至於被污名化為二等公民。 [19] 行政院客家委員會、教育部國語推行委員會、以及文化建設委員會。 [20] 包括客家的桃、竹、苗,以及原住民的55個鄉鎮、或是建構中的自治區。 [21] 在過去,華人 (ethnic Chinese) 出現於華僑 (overseas Chinese) 的用法,也就是指移民而僑居於他國者,譬如華裔美國人 (Chinese-American)在這裡,華人與日爾曼人 (German)、或是安格魯•薩克森人 (Anglo-Saxon) 的用法相法,可以理解為具有共同血緣、或是文化特徵者;也就是說,用來作為族群性 (ethnicity)、或是民族性 (nationality) 的基礎/核心,正如日爾曼人可以分布於德國、奧地利、以及瑞士,而以安格魯•薩克森人為主體的國家也有英國、美國、澳洲、紐西蘭、以及加拿大,那麼,華人也可以說有中國、台灣、以及新加坡三個國家。 [22] 同樣的尷尬出現在奧運模式的「中華台北」(Chinese Taipei),雖然我們可以解釋為「華人的台北」,卻不能阻止中國、或是其他國家詮釋為「中國的台北」,此時,台灣的地位淪為與香港、或是澳門一般。 [23] 參見Geldenhuts 與 Rossouw

(2001)、歐洲安全暨合作會議(Conference on

Security and Cooperation in Europe)的『哥本哈根宣言』(Document of the Copenhagen Meeting of the Conference on

the Human Dimension of the CSCE, 1990) 第30條、以及其『巴黎新歐洲憲章』(Charter of Paris for a New Europe, 1990) 有關Human Dimension部份。 |