|

轉型正義的探討──由分配到認同* |

||

|

施正鋒 淡江大學公共行政學系暨公共政策研究所教授 |

||

|

The assignment

of responsibility is the critical test of the argument for justice. . . . There

can be no justice in war if there are not, ultimately, responsible men and

women. Michael Walzer(1977:

287-88) Each community

has its own mirror telling its own story. Each mirror tells the story

of one community’s moral world, not the story of the entire world or of

humanity as such. Shane

O’Neill(1997:

70) I argue that

where social group differences exist and some groups are privileged while

others are oppressed, social justice requires explicitly acknowledging and attending

to those group differences in order to undermine oppression. Iris

Marion Young(1990: 3) Each person

possesses an inviolability founded on justice that even the welfare of

society as a whole cannot override. For this reason justice denies that

the loss of freedom for some is made right by a greater good shared by

others. John

Rawls(1971: 3-4) 前言 所謂「轉型正義」(transitional justice),是指如何在轉型時期[1]實踐正義(justice in transition)(de Brito, et al., 2001: 2),因此,轉型正義可以說是一種機制、手段、或是過程。狹義來看,轉型正義可以看作在民主轉型(democratic

transformation)的過程中,如何面對過去的威權統治,以達到民主鞏固(democratic

consolidation)的目的。廣義而言,轉型正義可以視為在經歷重大政治變動(political change)之後,如何著手政治正常化,因此,並不只是民主化的課題,還包括國家在發生革命、戰爭/內戰、或是屠殺之後,整個社會如何進行重建的挑戰,甚至於必須面對慰安婦、黑奴、以及原住民族的和解(Barkan, 2000);因此,轉型正義也可以看作是一種追求的境界、或是目標。 就學術的範疇而言,轉型正義包含法學(刑法、人權)、政治哲學(正義論)、以及比較政治學(民主化)等三個專門領域(Posner

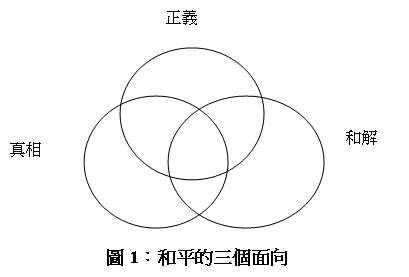

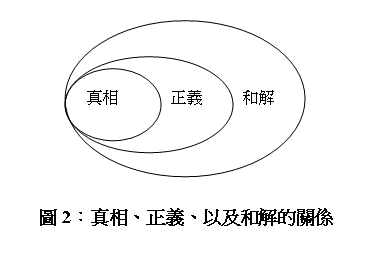

& Vermeule, 2004: 762),甚至於有「轉型學」(transitology)的用法(Sriram, 2005;507)。如果由和平研究的角度出發(Rigby, 2001: 12),轉型正義包含需要真相(need for truth)、追求正義(quest for justice)、以及渴望和解(desire for reconciliation)等三個面向,未必相互排斥(圖 1)。我們甚至於可以說,唯有真相才能有真正的正義、以及唯有正義才能有真正的和解,也就是說,了解真相是伸張正義的必要條件、以及伸張正義是達成和解的必要條件[2](圖2)。

根據Huntington(1991: 114)[3],民主化[4]可以約略歸納為四種模式[5]:(一)由舊政權的菁英主導改革(transformation),譬如西班牙(1975)、智利(1989)、匈牙利(1989)、俄羅斯(1991)、保加利亞(1992);(二)由反對勢力取代舊勢力(replacement)[6],譬如葡萄牙(1974)、希臘(1975)、阿根廷(1983)、立陶宛(1991);(三)朝野合作協商(transplacement),譬如巴西(1985)、烏拉圭(1985)、南韓(1987)、捷克(1989)、東德(1989)、波蘭(1989)、阿爾巴尼亞(1992)、南非(1995);以及(四)外力主導(intervention),譬如二次大戰後的義大利(1944)、德國(1945)、以及日本(1945)。 一般而言,如果民主化是由反對勢力所主導,轉型正義的實踐會比較順利[7],相對地,如果是由舊勢力主導、或是由朝野攜手進行民主化,此時,轉型正義會面對較大的限制(Posner

& Vermeule, 2004: 770)。同樣地,Stacey(2004: 56-57)將民主轉型分為「輕易轉型」(easy transition)、以及「困難轉型」(hard transition)兩大類:前者是指下台的威權者失去權力,特別是對外遭受軍事挫敗的窘境,新政府可以將其以一般罪犯處理;相對地,後者是指當下台者仍保有相當的權力[8],尤其是軍事力量,轉型正義的進行就會相當困難。台灣的模式比較像後者。 如果我們將民主化的過程化約為自由化、民主轉型(狹義)、以及民主鞏固的話,那麼,台灣政治的自由化發軔於蔣經國在1987年宣佈解除戒嚴,結束長達四十年的半軍事統治;李登輝於1988年接任總統,繼而在1990年為國民大會推舉為中華民國第八任總統,民主轉型加速進行[9],終於在1996年後出現首度總統直選,並促成日後的政權和平轉移,不過,轉型正義並不是重點;民進黨籍的陳水扁擔任總統期間(2000-2008),面對的是民主鞏固的挑戰,特別是轉型正義的課題。 我們在下面的討論分為兩大部分,包括對於轉型正義的探討、以及放在台灣的理解。首先,我們先將剖析轉型正義的內涵、以及機制,了解轉型正義的功能,陳述反對轉型正義的觀點,以及探究進行轉型正義的困難。接著,我們將以轉型正義的精神來考察二二八事件的處理,分析台灣族群政治所蘊含的分配、以及認同面向,特別是所謂的「國與政策」,更重要的是說明,即使是在政權轉移、民主進步黨上台以後,中華民國體制如何繼續肆虐我們。 轉型正義的內涵、以及機制

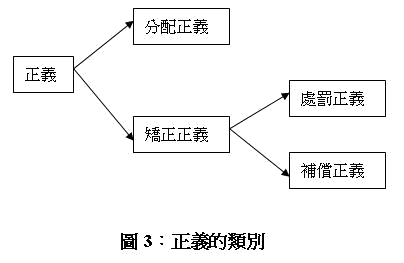

所謂正義/社會公義(social justice),是指社會的基本結構是否公平[10];正義可以說是社會制度的最基本價值(Rawls,

1971: 3、7)。一般而言[11],正義可以分為分配式正義(distributive justice[12])、以及矯正式正義(rectificatory justice[13])(Estrada-Hollenbeck,

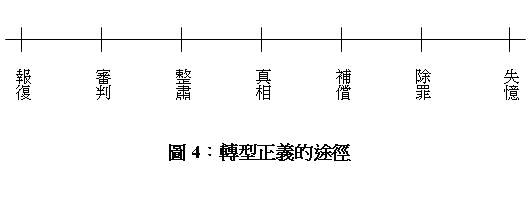

2001; Haldeman, 2006; Roberts, 2002、Velasquez, et al.: 1990):顧名思義,前者是強調責任/義務、或是好處(包括政治權利、經濟資源、社會地位、以及文化認同)的公平分配,甚至於就是狹義地指物質(所得、財富)分配的平等[14],後者則是如何處理過去所犯的錯誤;此外,矯正式正義又可以進一步分為處罰式正義(retributive justice[15])、以及補償式正義(restorative justice[16])兩大類(圖3)。 相對地,所謂不公不義(injustice),是指社會結構在決策、分工、或是文化上,對於成員所造成的壓迫[17](oppression),也就是社會制度如何限制一個人如何行使自決權,包括剝削、邊陲化、逆來順受、文化帝國主義、以及直接暴力等五種形式(Young, 1990)。如果我們將剝削、邊陲化、以及逆來順受視為結構性暴力,將文化帝國主義稱為文化性暴力,再加上直接暴力,那麼,不公不義其實就是和平研究學者所欲消除的所謂暴力,因此,轉型正義可以說是對於和平的追求[18]。 大體可以歸納為針對加害者、受害者[19]、事件、以及制度等幾個面向;我們將轉型正義的途徑以光譜的方式來呈現(圖4)。在此扣除報復[20]、以及失憶[21],我們分別加以說明(Bassiouni, 1996; Benomar, 1993; Offe, 1996:

Rigby, 2001)。

(一)審判(retribution):針對加害者的個人罪行,以司法程序來加以處罰,包括軍事法庭[22]、一般法庭[23](刑法、或是民法)、特別法庭[24]、或是國際法庭[25],以免出現民間採行私刑的方式來加以報復[26]。如果是原本就有相關法律、只是備而不用,那麼,通常必須延長追訴的年限;如果沒有相關的法律,國會必須通過回溯性法律[27]、或是援引國際法。 (二)整肅[28](lustration、purge、disqualification):透過司法、或是行政途徑,特別是「整肅法[29]」(lustration law),進行洗滌式查證,對於集體共犯採取遞奪公權的處分,甚至於將其以不當方式取得的財產加以充公[30]。這是中歐/東歐共產國家在民主化以後,普遍採用的轉型正義模式,包括捷克、德國/東德、以及波蘭所進行的「去共產黨化[31]」(de-communization)。以捷克斯洛伐克為例[32],有9,000個行政、軍事、情治、國營媒體、國營企業、學術、以及司法等公職,禁止任用在過去擔任共產黨的職務、或是與秘密警察合作者(collaborator)(Benomar, 1993: 7; Szczbiak, 2002: 553-54);同樣地,在德國,幾千名前東德的政府官員、法官、警官、學者、以及老師,因為被判定在過去當秘密警察(Stasi)的爪耙仔而去職(Gibney, 1997: 99);在保加利亞,前共黨頭子被禁止任教於大學、或是任職於學術單位(Welsh, 1996)。在俄羅斯,葉爾欽(Boris Yeltsin)以總統的行政命令將共產黨的資產充公,並獲得憲政法庭的支持(Benomar, 1993: 7:)大體而言,這是一種妥協,以交換大規模的起訴。 (三)真相[33]:透過調查的方式,特別是由國人、或是國際人士組成的真相委員會,找出受害者、加害者、以及共犯的身分,同時,讓百姓知道全盤知道,到底有哪些罪行發生、如何計畫/執行、以及受害者及其家庭所承受的傷痛;通常,如果政治人物發現起訴加害者是行不通的話,至少要對受害者有所交代社會,到底那些罪行是如何進行的,也就是說,真相的揭露是走向和解的起碼要求。除了我們耳熟能詳的南非[34],拉丁美洲國家也採取這種妥協的途徑,譬如阿根廷、巴西、智利、以及烏拉圭[35]。不過,也有人批判真相委員會只能提供空洞的正義,頂多只有廉價的和解口號,甚至於就是為了就地合法加害者的罪行所做的假動作(Rigby,

2001: 142; Méndez, 1997: 15)。 (四)補償(reparation、restitution):透過立法的方式,由轉型政權出面,補償受害者因為舊政權的政治迫害所導致的傷害,除了以金錢補償肢體、或是心理的傷害,來包括回復名譽、或是歸還/補償被充公的財產[36]。被國有化的財產歸還,是所有東歐共產國家進行民主化必須面對的課題,以便能儘快配合經濟改革的市場經濟化(Offe, 1996)。不過,金錢的補償有可能會被解釋為收買被害者(Méndez,

1997: 15)。到目前為止,台灣政府所做的轉型正義,主要侷限於補償的機制。 (五)除罪(impunity、amnesty):在轉型政權沒有意願、或是沒有能力起訴加害者的情況下,實質上、或是法理上免除加害者的罪行,尤其是透過特赦的方式[37];尤其是在舊勢力主導民主化的情況下,主政者不可能會下詔罪己,或是軍方尾大不掉,文人政府投鼠忌器、擔心政變發生,只好裝啞作聾,集體逃避追究的責任,譬如西班牙、以及台灣在。Bassiouni(1996: 27)認為,我們對於受害者至少有正義、追念、以及補償的義務[38],因此,除罪的做法不啻是對他們的出賣。 轉型正義的功能 Williams與Scharf(2002)以為轉型正義有五種功能,包括確認個別責任、掙脫舊體制的束縛、正確記載歷史、洗滌受害者、以及嚇阻再犯;Boraine(2006)也認為轉型正義的目標包括追究加害者的責任、還原真相、進行和解、制度改革、以及補償受害者;Teitel(2005)則列舉法治、正當性、自由化、民族塑造、和解、以及化解衝突等目標。我們大體根據Williams與Scharf(2002),歸納如下。 (一)確認個別責任:Williams與Scharf(2002: 16-17)認為,轉型正義的最基本用意是揭露罪行的個別責任,以免讓所有人來承擔責任,尤其是在找出特定的加害者之後,才能避免含混不清的集體罪行,換句話說,要以罪行的個人化,來進行族群的去原罪化;在這裡,不僅是要將下令的元兇繩之以法,還要想辦法釐清行使暴行的加害者,以免讓受害者將責任歸咎給整個族群的人。此外,那些實質上是被政府除罪化而逃過訴究的人,很可能會心存僥倖而大膽再犯、或是干擾和解的進行。 (二)掙脫舊體制的束縛:Williams與Scharf(2002: 17-19)以為,舊政權在進行不公不義的政策之際,往往有其意識形態上的理由,未必是違法的,因此,轉型正義除了說要指出加害者而加以唾棄以外,更重要的是要把不公平的制度上揭發出來,想辦法改弦更張,否則,對於那些透過現有制度而取得既得利益的人而言,不只是會將現有的優勢取得實質的正當化,甚至於有恃無恐而美化其惡行,如此一來,恐怕只會引起更大的反彈;因此,如果為了促成和談而莫名地接受現狀,根本沒有正義可言,並不能真正達成和解。 Harry

Psomiades(Gibney, 1997: 106)描述希臘軍事政權下台後的審判為「脫下超人的衣服」,讓老百姓看出,那些軍事強人其實是小氣而又無能的傢伙。Benomar(1993: 4)認為,唯有透過加害者的處罰,民選的新政權才能夠與過去斷裂,否則,在投鼠忌器的情況下,不只是養癰遺患,連政府的正當性也會大打折扣。Huyse(1995: 55)也認為,拆除獨裁者的雕像、或是攆走加害者,是一種道德洗滌的儀式,可以為道德、以及政治上的文藝復興來鋪路;Teitel(2000: 28)主張處罰有建立社會新秩序的功能,因此,可以說是向前看的。 (三)正確記載歷史:Williams與Scharf(2002: 19-20)引述George Santayana的話,如果說一個社會不能記取歷史、注定就會重蹈覆轍的話,那麼,為了要避免犯同樣的過錯,必須要對那些錯誤作正確的歷史記載;同樣地,紐倫堡大審的首席檢察官、美國聯邦大法官Robert Jackson也認為,對於納粹惡行的詳細紀錄,可以避免未來有人試圖否認這些罪行,甚至於指鹿為馬、將納粹頭頭化妝為殉道者。另外,以紀念碑、博物館、紀念日、或是儀式等非暴力方式來記取過去的教訓,也可以表達受害者的痛苦、沮喪、以及憤怒(Huyse, 1995: 53)。 (四)洗滌受害者:Williams與Scharf(2002: 20-21)以為,和解過程強調對於加害者的處罰,卻往往忽視受害者所遭受的痛苦,憤懣不平的心靈因而無法獲得撫慰,反而會醞釀下一波的衝突,而社會的重建也就遙遙無期,因此,唯有透過政府的正式承認,受害者的創痛才有撫平的可能;他們指出,如果轉型正義只是虛應故事,反而會給受害者更大的傷害,甚至於認為自己只是他人清洗良心的工具。Huyse(1995: 55)也認為,新政府對於受害者有道德上的療傷、以及補償義務,以便重建社會的正義秩序。Russell(2003: 1261)甚至於獨排眾議,以為重開歷史湮沒的檔案,長遠來看,其實是有撫慰傷痛、促進族群和諧的作用。 (五)嚇阻再犯:根據Williams與Scharf(2002: 21-22),轉型正義的起碼本意是透過加害者責任的追究,用來嚇阻潛在的加害者,否則,無異是鼓勵加害者在下回的衝突更加肆無忌憚。Huyse(1995: 56)也認為,如果新政府在上台之後不能果斷處理舊政權的頭頭、以及其爪牙的罪行,不只是這些人會伺機破壞,連一般老百姓也會犬儒般,瞧不起色厲內荏的民選政府,進而打擊政府的正當性。 反對轉型正義的觀點 Ackerman(1992: 69)認為矯正式正義是海市蜃樓,而Offe(1996: 83-85)也提出五種反對處罰式正義的看法,我們大致可以歸納為沒有必要、不可行、伐不來、造成社會分裂、甚至於引起舊勢力的反撲。 (一)沒有必要:Offe(1996: 83-84)認為,反正,受害者一定會使用各種方式來取得公道,因此,一旦過了發洩時期,社會的一切應該趕快回復常態,甚至於,相關的檔案應該付諸一炬;此時,他主張應該以非司法的方式來進行個人、教育、歷史、政治、或是道德上的論述,沒有必要再進行司法訴訟。另外,也有所謂「向前看」的說法,認為處罰於事無補,反對再揭瘡疤,譬如西班牙作家Jorge Semprun說:「如果要過正常的生活,必須忘掉過去,否則,那些被釋放出來的野蛇會毒化我們的公共生活」(Huyse, 1995: 57)。問題是,除非是受害者主動提出這樣的要求,其他人並沒有資格做這樣的建議。 (二)不可行:Ackerman(1992: 87)認為,不管是從正確性、還是效率的角度來看,要把加害者找出來,其實是相當困難的。以德國為例,特別檢察單位有3,400人,其中只有五分之一的人是專業律師;一開頭的四個月,就接到50萬份公家機關人員身家調查的申請書,另外有50萬人則要求調閱自己的檔案,難免有所差錯。此外,由於元兇往往並未親自動手,因此,如果只是起訴被受害者指認出來的從犯,難免有打蒼蠅的嫌疑(Ackerman,

1992: 75-77)。Offe(1996: 84)也認為,處罰式正義只能處理一般違犯人權的事件,其他有關體制性的問題,並不能有效解決,譬如經濟崩解、環境破壞、或是人格扭曲;更何況,嘗試著要將過去與現在一刀兩斷,根本是自欺欺人的,因為有些人可能在新舊政權仍然位居要津,根本是刑不上大夫,如此一來,處罰的儀式只會掩飾這些人與過去的牽連。 (三)伐不來:Offe(1996: 84)以為在威權體制崩解以後,百廢待舉,而司法程序曠日費時,國家應該把精神放在其他更重要的事情上面。譬如在兩德統一以後,有一半的前東德法官、以及檢察官被撤職,還好,有西德的司法人員可以填補空缺,問題是,其他國家未必有這樣的人力資源(Offe, 1996: 95);同樣地,Ackerman(1992: 85)也指出,光是將東德秘密警察檔案的書架橫排成一列,就不止有一百英里,要如何消化這些檔案、判斷其真偽,工程浩大,就成果而言,令人懷疑是否伐得來。 (四)社會分裂:Offe(1996: 84、95-96)覺得,處罰式正義很難不淪為報復性的政治行為,譬如公報私仇、替罪羔羊、或是麥加錫主義式的獵巫,因此,不僅無法療傷止痛,反而會造成新的傷害;最嚴重的是,當加害者在法庭替自己辯護之際,有理說不清,有機會給舊政權粉飾太平,反而會給下一代帶來道德上的困惑。另外,如果轉型正義的實踐有政黨因素作祟、或是與族群分歧糾纏不清,很可能給脆弱的民主政治蒙上不詳的陰影、妨礙社會的重建(Huyse, 1995: 58)。 基本上,這是一種在政治現實的考量下,所提出「道德vs.政治」、「為了和解/和平、不得不犧牲正義」、或是「當下和平、正義未來再說」的偽兩難,因為兩者並不互斥[39];甚至於,不僅受害者的權利被犧牲掉了,連和平也不可能達成,因為,如果沒有正義,豈有和平可言(Bassiouni, 1996: 11-12; Teitel, 2003: 81-85; Williams & Scharf,

2002: 29)。Boraine(2006: 22)就直言,如果每一次提到和解,就是要想盡辦法饒過加害者對於人權的侵犯,那麼,會被人懷疑是否有真正有誠意進行和解;因此,如果國家不願意承認過去的真相、上未上沒有人願意接受責任,那麼,和解只不過是廉價的修辭,要受害者遺忘、或是社會掩飾真相。 (五)舊勢力反撲:Offe(1996: 84)認為最嚴重的後果是舊勢力的復辟,也就是說,即使一時能將元兇下獄、甚至於判死刑,然而,終究很有可能引起其他加害者的反彈;特別是,這些人往往保有軍方、或是情治單位的掌控權,不只是可以干擾司法的進行,甚至於不排除發動政變,得不償失。譬如阿根廷的民選總統Raúl Alfonsín(1983-89)在上台後,除了積極成立真相委員會、公佈真相報告,並試圖將軍事政權的領導者繩之以法,不過在閣員反對、軍方蠢蠢欲動之下,只好草草通過相關法令,規定起訴必須在兩個月內完成、以及免除上校以下者的刑責,繼任的Carlos Menem甚至於赦免所有被判有罪者的刑期(Benomar, 1993: 11-12)。 進行轉型正義的困難 即使我們頗斥了上述反對轉型正義的觀點,卻不得不承認,轉型正義仍然有一些實踐上的困難。 (一)歷史共業:Offe(1996: 84)主張,在過去,大家為了國家機器的運作,或多或少是舊體制的共犯[40],頂多只能算是缺乏道德勇氣、或是機會主義者,因此,真的要追究所有人的責任,其實是相當不公平的;譬如說在二次大戰期間,法國的司法人員幾乎是完全認同維琪政權(Vichy),而東歐的法官也幾乎是共黨秩序的一部分(Gibney, 1997: 94)。捷克前總統Vaclav Havel也有類似的看法:「我們已經習慣極權體制,而且視之為無法改變的事實,因而助其永垂不朽;事實上,我們沒有一個人是單純的受害者,因此,都必須負責。」(Huyse, 1995: 59-60) (二)加害者與幫兇的區別:在共產黨統治之下,整個社會錯亂,不只是人民對國家沒有信任感,連老一般百姓彼此也相互猜忌,因此,向情治單位告密儼然是一種生活方式,連朋友、甚至於情人都不能放過(Gibney, 1997: 95),此時,又如何分辨加害者與幫兇的差別?Benomar(1993: 8)指出,真正大膽挑戰共黨政權的人其實是少之又少,而那些大聲主張處罰害者的人,在過去往往噤若寒蟬。不過,Gibney(1997: 105)倒是認為,如果政府真的是不方便公佈所有幫兇的名字,多少也要讓大家了解共犯是如何進行的、以及欺騙的網絡是多麼廣泛;他甚至於主張,至少應該讓那些既得利益者付出最大的代價。 (三)回溯性處罰[41]:轉型正義所面對的基本法理問題是「nullum crimen

sine lege, nulla poena sine lege」原則(Méndez, 1997: 11),也就是說,「除非刑法有規定,行為不罰;如果法律有規定,應該在犯行之前,否則不罰」;如果舊政權是合法的,當時的法律當然是合理的,譬如說『動員戡亂時期臨時條款[42]』(1948)、或是戒嚴令[43](1949),因此,只要是根據法律所做的行為,即使違反人權,就技術上而言,並沒有違法之虞,會被起訴的將少之又少。不過,根據洛克的說法,即使沒有違犯實證法(positive law),這些行為其實是違反無時不存的自然法(law of nature)(Stacey, 2004: 59-61),也就是Williams等人(2005)所謂的「雖然無罪、卻又不能說是無辜的」。因此,為了要處罰這些人,就必須有回溯性的立法、或是作回溯性的詮釋(ex post facto justice)[44],譬如二次大戰結束以後的比利時、丹麥、法國、荷蘭、以及挪威(Huyse, 1995: 59-60),或是統一後的德國(Wilke, 2002: 2-4)。 (四)追訴年限已過:如果法律沒有問題,只是因為過去沒有執行的條件,然而,現在卻因為追訴年限已過而無可奈何,特別是東歐的共產國家,從正當程序(due process)的角度來看,新政權因此被迫必須延長、或是取消追訴年限[45](Huyse, 1995: 61; Teitel, 2000: 21);譬如在匈牙利國會通過法案,正式將共產時期的謀殺、以及叛國罪的追訴年限解除,理由是說,當時這些人因為政治因素而免於被起訴(Benomar, 1993: 8);包加利亞則在1990年將追訴年限由20年延長為35年(Welsh, 1996);另外,南韓為了起訴前總統全斗煥、以及盧泰愚在光州事件,也將追訴年限延長(Fenwick,

2003: 386)。事實上,聯合國、以及歐洲理事會(Council of Europe)分別在1968年、以及1974年通過不適用追訴年限的規約[46],至少在法理上解決了延時訴訟(delayed litigation)的難題(Bassiouni, 1996: 16; Teitel, 2003: 86)。捷克國會乾脆在1993年立法宣布前共黨政權缺乏正當性(illegitimate),中止1948-89年間的追訴年限(Welsh, 1996)。 轉型正義中的二二八事件 從台灣民族主義的角度來看[47],二二八事件代表著台灣人反抗外來統治的最高潮,特別是面對國民黨政府,讓我們終於體會到,所謂的「同文同種」,並不代表彼此就可以形成一個命運共同體;日後,由冷戰到進入二十一世紀,中國對台灣的長期武力威脅,更讓台灣人對於這個遠親近鄰的深痛惡絶。在過去,中國國民黨政權把二二八事件視為中國共產黨顛覆工作的一部分;相對之下,中國共產黨則認為二二八事件是台灣人民對抗將家政權的努力(張炎憲,2003:3-5)。平心而論,兩者都是站在中國的立場來看這個事件,所以,而二二八事件只不過是國共鬥爭的一個小插曲,完全沒有台灣人的主體性可言。 在李登輝主政期間,由於擔心保守勢力反撲,特別是軍方發動政變的陰影徘徊不去,因此,對於威權時期的轉型正義,僅止於以總統的身分向二二八事件受難家屬道歉(1995/2/28)、以及採取金錢補償的方式[48],對於真相的調查,雖然行政院公佈《二二八事件研究報告》(行政院研究二二八事件小組,1994),也是蜻蜓點水般點到為止;既然當年的行政長官陳儀早已被槍斃,想當然爾,元兇已經伏法,政府沒有偵辦的意願,就不用說要起訴任何加害者。即使行政院將2月28日定為「和平紀念日」(1996/2/28),仍然沒有正義可言。 在陳水扁擔任台北市長期間,將二月二十八日定為紀念假日(1996/2/28),同時將台北市的新公園改名為「二二八和平紀念公園」、在園內豎立「二二八和平紀念碑」,並在次年於園內設立「二二八紀念館」。民進黨執政以來,比較大的突破是財團法人二二八事件紀念基金會公佈的《二二八事件責任歸屬研究報告》(張炎憲,2006),將蔣介石列為元兇;陳水扁總統於二二八事件六十週年之際(2007/2/26),以國家元首的身分,正式將蔣介石歷史定位為元兇(陳水扁,2007): 「二二八事件」真正的意義是:一個外來的獨裁政權對自由民主全面的否定,以及一個黨國威權體制對基本人權徹底的戕害。二二八事件絕對不是部分人士所說的,只是單純的「官逼民反」或「警民衝突」,如果只是「官逼民反」、「警民衝突」,之後就不會有長達38年的軍事戒嚴與獨裁統治。歷史的詮釋有所謂的史觀,將「二二八事件」定位為所謂的「官逼民反」或「警民衝突」,這是為過去的獨裁者粉飾太平,完全是以施暴者與加害者的史觀來詮釋歷史,這是絕大多數台灣人民所不能夠接受與理解的。 過去政府對於「二二八事件」,乃至於整個戒嚴時期相關政治迫害案件的處理,都只看到受難者與受害者,從來都不曾見到有施暴者與加害者,這種消極的處理方式,或許能夠暫時避免社會衝突的發生,但公平與正義將永遠無法獲得伸張,真正的寬恕與和解也永遠不可能實現。 然而,整個二二八事件、以及日後白色恐怖的真相,仍然亟待揭露。 近年來民間、以及政府所嘗試進行歷史的詮釋,把重點放在二二八事件元兇的確認,也就是將蔣介石當作整個事件的罪魁禍首;相對地,以馬英九為首的國民黨,則將論述建構的重心放在國家暴力,可以說是「官逼民反」的委婉修辭,試圖為個人決策脫罪。其實,這兩種觀點都不足以道出台灣人的心聲,也無法彌平族群間的齟齬。 首先,不管是陳儀、還是蔣介石,儘管他們分別是當時在台灣、以及中國的最高領導者,不過,還有更多的幫兇、以及旁觀者,究竟他們當年扮演何種角色,國家應該想辦法釐清他們的責任,然後,才有可能進行和解;同樣地,在二二八事件過後,也有太多人是政治經濟結構的受益者,對於這些人,我們也要認真考慮,他們到底是否真的如此無辜? 此外,國家暴力的說法,大體是企圖把二二八事件的根源推給行使暴力的國家,就算了事。問題是,究竟這是誰的國家?如果國家是外來政權硬加在台灣人的身上、甚至於是一個由某個族群所支配的國家,有如以色列之於巴勒斯坦人,那麼,即使這個國家因為民主化而消除直接暴力,卻還把不公平的支配關係套在台灣人的身上,有如枷鎖一般,如此一來,結構性暴力還是徘徊不去,政權轉移,又有何種意義?因此,廣義來看,所謂的二二八事件,並非侷限於二萬多名台灣人菁英喪生於國民黨政權手中,應該還要包含國民黨後續為了要遂行高壓統治,打造而成的政治、經濟、社會、以及文化性禁錮;如果我們一天不能粉碎這些不公不義的結構,特別是隱藏在國家機器背後的族群性福利分配,那麼,如果想要凝聚福禍與共的政治共同體,恐怕是緣木求魚。 總之,二二八事件絕對不是所謂的「本省人」所專屬的集體記憶,而是所有兩千三百萬人所共同享有的。唯有透過真相的揭露,彼此相互傾聽,才有可能進行真正的和解。如果大家堅持諱疾忌醫,真相不會水落石出,污名不會自然消逝,而和解也不會自動出現,那麼,社會對立將為無止境地淪為政治鬥爭的溫床。 族群政治與分配、及認同 台灣的族群分歧,大致上是沿著外省vs.本省、客家vs.閩南、以及原住民族vs.漢人等三個軸線作區隔[49]。族群之間的競爭,又以省籍關係最為沸騰,尤其是在民主化的過程中,族群認同因為頻繁的選舉而高度動員,讓轉型正義也有本省人要求還我公道的絃外之音;相對地,外省人雖然未必覺得是清算鬥爭、或是抄家滅族,對於轉型正義也有莫可名狀的不安。 戰後,盟軍將台灣交給中國接收,不久,國民黨政權因為在內戰潰敗而轉進台灣,除了將整個中華民國政府遷來,也帶來百萬軍民[50],也就是日後的所謂外省人。為了維持少數統治的優勢,國民黨除了一方面實施軍事戒嚴,另一方面則採取省籍隔離:在政治上,以羈靡地方派系來壓制異議份子,實施中央與地方的垂直分工;在經濟上,除了將外省人安置於軍公教,進行職業上的分工、以及居住上的隔離以外,還透過所謂的經濟改革[51]來打擊剛萌芽的本土中產階級;在文化上,堅持以身籍貫作為族群認同的區隔指標,並且以語言/國語來維持文化優勢;在社會上,讓父母的血緣決定一個人的社會流動,以文官制度來掩飾族群的階層化,更以國家資源來從事不公平的福利分配,巧妙地結合省籍身分與分配制度。 我們進一步歸納上面四個場域的族群支配關係,可以合併為政治經濟結構的不公義、以及社會文化層面的不公義;前者涉及政治權利、以及經濟資源的不公平分配,後者則涉及文化認同、以及社會地位的錯誤承認。Fraser(2003: 12-13、31)認為,兩者是相互強化的,也就是說,不公平政經結構會導致社會文化上的從屬,相對地,社會文化上的支配可以促成政治經濟上的控制。這樣看來,如果光是透過重分配來處理政治經濟的族群失衡,想要消彌族群間在會文化上的上下位階,恐怕是緣木求魚。 當年,國民黨政府為了要把台灣人「中國化」,延續日本殖民體制所謂的「國語政策」,強制推動北京話(Mandarin),禁止學生在學校講包括客家話、福佬話、以及原住民族語言在內的「方言」。當一群人可以不用學習對方的語言,卻在社會通行無阻,另一群人卻必須從小學習對方的語言,否則,就無法往上爬,那就是一種赤裸裸的支配關係。這樣的「獨尊國語」教育政策,除了剝奪小孩子的母語受教權利[52]、妨礙做為公民享有的平等發展權以外,更是一種集體的心理羞辱。 當語言被當作社會流動的起碼資格,不管台灣人是否受過高等教育、專業如又何被肯定,只要不諳新的國語,就注定沒有翻身的機會。由於語言上的差異恰好是省籍差別的最方便指標,因此,語言就是實施職業隔離、垂直分工的最好藉口,由此可見,語言不只是一種能力,更是一種權力的指標。我們因而看到的是一種上下位階的雙言分工(diglossia),統治階層的語言是國家所加持的國家語言、或是官方語言,也是上等社會所誇耀的一種能力,所以,公共場域的語言只能用國語;相對之下,被統治者的母語是方言、或是鄉土語言,是不登大雅之堂的南蠻鴃舌之音。因此,我們可以將國民黨政府的國語政策,解釋為一個外來政權試圖透過語言政策,以達到少數族群支配的目的。 總之,從轉型正義的立場來看,我們有必要回去探究當年制定國語政策的真相,找出應該負責規劃、以及執行的人,一方面,看是否有人願意承認自己為體制的幫兇、或是不經意的受益者,另一方面,由國家出面錯誤的政策,全力補償語言壓迫所造成的母語流失現象,具體的做法包含所有的母語提升為國家語言、並且積極進行復育的工作。 在台灣的中華民國體制 Kuzio(2002: 249-50)把民主化歸類為後威權轉型(authoritarian transformation)、以及後殖民轉型(imperial transformation):前者是指包括南歐、以及拉丁美洲國家在內的單純民主化,頂多還要加上經濟發展的任務;後者則指東歐、甚至於非洲/亞洲國家的民主化,除了經濟發展以外,往往還必須面對多元族群的民族塑造(nation-building)、以及國家機器的打造(state-building)的課題,必須齊頭並進。 我們可以看到,台灣的民主化比較像是後者的模式,轉型正義的進行面臨族群分歧的糾葛,不只有省籍之間的分配問題,也有客家族群的語言剝奪感,甚至於還涉及漢人墾殖者與原住民族的歷史和解,更重要的是如何面對外來統治者所留下來的國家,也就在台灣人「當家作主」之後[53],如何與「中華民國」定位的問題懸而未決,這些都使制度改革的著手難上加難。 從第三波民主化的經驗來看,扣除東德因為共產政權倒台、被西德吞掉(統一),比較像是由外力主導民主化,因而提供最佳的轉型正義契機以外,不管是由舊勢力自行改頭換面、協商轉型、或是由反對力量取而代之,由於舊勢力不可能自行了斷、舊體制不可能自行消去,因此,新政權在上台之後,除了要確保選舉場域獲勝以外,還必須面對如何建立正當性的嚴肅課題。 台灣的民主化大致上是由前李登輝的國民黨政府所主導,在野的民進黨或許是受限於實力不足,只有消極地配合,特別是在國民黨主流派/改革派與非主流派/保守派進行殊死戰之際,適時義助李登輝鞏固政權。也因為如此,當民進黨決定以選舉方式取得政權以後,或許已經淡忘黨外時代「進入體制反體制」的雄心,一旦贏得總統大選,對於「中華民國體制」有愛恨交織的情結,尤其是以為自己是透過『中華民國憲法』、借殼上市而上台的,囿於「當家者不鬧事」的認知,政治改革的推動左支右絀,加上受限於朝小野大的政治現實,對於轉型正義的追求,未免有力不從心之憾。 對於李登輝來說,他最得意的成就是將中華民國「台灣化」,以中華民國的軀殼,結合台灣優先的精神,試圖將外來政權本土化、在地化,也就是「台灣中華民國」;譬如說,他以增修條文的方式,將『中華民國憲法』請上神桌而加以虛無化,從而能進行國會全面改選、以及總統直選。然而,也因為『中華民國憲法』的神格化,繼任者動彈不得,僅能做修修補補的修憲,不能進行通盤而合理的憲政改造工作[54]。 根據民進黨的說法,由「中華民國在中國」(孫中山)、「中華民國到台灣」(蔣中正)、「中華民國在台灣」(李登輝)、到「中華民國是台灣」(陳水扁),剩下來的任務就是形式上的「正名」。其實,國民黨近日試圖將黨綱作「去統納台」的調整,不管是否為了2008年總統大選所作的工具性考量,其論調為「中華民國就是台灣」,可說是與民進黨的看法逐漸趨同。 其實,中華民國不只是名目上的國號而已,還包括成套的政治制度。在威權時代,由軍政、訓政、到憲政時期,『中華民國憲法』仍然是參考用的,不用當真。一直到國務機要費、以及首長特支費等議題一一浮現,沒有想到,甘之如飴的「中華民國體制」,竟然會是一個沼澤、一塊濫田,腳一踏下去就拔不出來,大家才恍然大悟,原來夢寐以求的「中華民國政權」,是殺人不見血的。 其實,『中華民國憲法』的象徵意義是空的,因為,這是一個回不去的流亡政權所硬加在台灣人身上的殖民枷鎖。百姓雖然不甘束手就擒,然而,在政權轉移之後,大家相信「台灣人出頭天」的夢想已經完成,公民參與的熱情僅限於選舉投票。相對地,政治菁英對於這部源自中國、缺乏正當性的憲法,即使體制不清、不符現實,原本只是權宜之計而虛與尾蛇;然而,久居鮑魚之肆、不聞其臭,既然只有取而代之的策略性考量,不管是「第二共和」、還是「第三共和」,不知不覺中,將台灣「中華民國化」,也就是內地化了。 結語 到目前為止,台灣的轉型正義實踐淺嚐即止,最主要的理由是民主化並非由反對力量所主導。回顧當時,民進黨之所以會與國民黨主流派攜手合作打敗非主流派,除了本身實力不夠以外,或許是因為看到李登輝流露王子復仇記般的台灣意識,決定接受他進行以分期付款的方式民主轉型。然而,低成本的民主轉型,卻因為對於舊威權勢力的吞忍,造成轉型正義難以追尋,也給台灣的民主鞏固帶來哈姆雷特般的悲劇陰影。 如果我們想要進行轉型正義,首先,除了要平反二二八事件,還要將威權統治之下的共犯結構揭露出來,否則,當那些白色恐怖的鷹爪、職業學生仍然活躍政壇,甚至於儼然是某些人的救世主,如何讓過去生活於淫威之下的多數百姓心服口服?因此,這不是找出二二八事件元兇、或是補償受難家族就可以化解。 打破族群間的垂直分工、重新建構合理的分配制度,或許可以舒緩族群間的相對剝奪感。然而,更深層的是過去統治者所進行的文化殖民政策,尤其是「國語政策」、以及隨之而來的文化支配,迄今還是以「台客」的面貌在凌辱「本省人」。除非每民都可以以其族群的文化特色為傲,特別是舒坦地在公共領域使用個人的母語,否則,如果還是有人堅持傲慢地以單一族群的認同為國家認同,彼此將很難凝聚願意為對方犧牲的集體認同,不論是生命共同體、還是命運共同體,也不過是虛幻的文宣口號。 當前台灣的政治競爭,不管是國家定位、國家認同、還是制度改革的爭議,無一不與國民黨政權留下來的難題,而且與族群(省籍)間的齟齬相互強化。表面上,政治人物刻意淡化族群的差異、強調國家認同的分歧,卻看不出有化解的努力,甚至於讓人強烈質疑他們還是強要綁架自己的族人。 戰後,國民黨利用經濟改革打擊日治時代新興的台灣人中產階級,另外扶植順民,同時,在經濟發展的過程中,也讓土地改革的受益者有財富劇增的機會,也就是所謂的「田僑仔」。然而,在政權轉移的過程中,外省族群的權貴依然不放棄操弄國家認同的機會,以田單復國的姿態搖旗吶喊,讓中下階層的外省子弟在前面衝撞,卻又任憑他們面對社會可能的排擠。受苦受難的,還是兩個金字塔最底層的人。近日,蔣家第四代的蔣友柏(蔣介石孫蔣孝勇之子)接受訪問,說了一些心裡的話(董成瑜,1997:

75-76): 這幾年我慢慢思考一些事情。我家人曾經迫害台灣人民,後來被逼出去。我們不能總是對以前的光榮無法忘記,無法接受批評,總要有人出來接受這些事情。 或許是嘗試著要跳出歷史的沼泥,值得一些人深省。 不過,轉型正義最困難的地方,還是眾多政治人物對於「中華民國體制」的眷戀。原本只是打算階段性取得「中華民國政權」,伺機變天,卻沒有想到執政有那麼多誘人的好處,尤其是為了贏得選舉不擇手段而無法自拔,彷彿是上癮的毒蟲,竟然要為了利益而捍衛中華民國,把目標矮化為修改「中華民國國號」。當民進黨的公職人員無情地撻伐原住民族運動者,使用的言語宛如過去國民黨打擊反對運動的字眼,我們看到的是一群墮落而無可救藥的偽君子;更令人痛心的是,當眾多的社運份子進入體制服務,為了自己的榮華富貴、討好主子而卑恭屈膝,未能堅持當年的理想,我們看到的是一堆出賣靈魂的天使。 參考文獻 張炎憲。2007。〈二二八平反運動與其歷史意義〉發表於二二八事件紀念基金會主辦「二二八事件60週年國際學術研討會──人權與轉型正義」,台北,國家圖書館國際會議廳,2月26-27日。 張炎憲(編)。2006。《二二八事件責任歸屬研究報告》。台北:二二八事件紀念基金會。 張炎憲。2003。〈二二八事件研究詮釋的總檢討〉發表於二二八事件紀念基金會主辦「二二八事件新史料學術研討會」,台北,國家圖書館國際會議廳,6月28日。 陳水扁。2007。〈總統出席「二二八事件六十週年國際學術研討會-人權與轉型正義」開幕典禮致詞〉2/26(http://www.president.gov.tw/php-bin/docset/showspeak.php4)。 陳志龍。2007。〈由人權與法律角度探討二二八事件究責問題〉發表於二二八事件紀念基金會主辦「二二八事件60週年國際學術研討會──人權與轉型正義」,台北,國家圖書館國際會議廳,2月26-27日。 董成瑜。2005。《面對現實──蔣友柏》《壹週刊》313期,5月24日,頁74-78。 郭冠麟(編)。2006。《從竹籬笆到高樓大廈的故事──國軍眷村發展史》。台北:國防部史政編譯室。 行政院研究二二八事件小組。1994《二二八事件研究報告》台北:時報文化。 施正鋒。2007a。《台灣政治史》。台北:翰蘆。 施正鋒。2007b。〈語言人權〉收於鄭錦全、何大安、蕭素英、江敏華、以及張永利(編)《語言政策的多元文化思考》頁219-227。台北:中央研究院語言研究所。 施正鋒。2006a。《台灣族群政治與政策》。台北:翰蘆。 施正鋒。2006b。〈憲政體制的選擇與憲政改造的過程〉《法政學報》20期,頁57-86。 施正鋒。2003。〈和平學與台灣〉收於雷敦龢(編)《和平學論文集2001》頁3-75。台北:唐山出版社。 吳乃德。2006。〈轉型正義和歷史記憶──台灣民主化的未竟之業〉《思想》2期(http://www.linkingbooks.com.tw/basic/content_default.asp?Productid=57089-02&contentid=7&bookname=%BE%FA%A5v%BBP%B2%7B%B9%EA)。 Ackerman,

Bruce. 1992. The Future of Liberal Revolution. New Haven,

Conn.: Yale University Press. Aguilar,

Paloma. 2001. “Justice, Politics and

Memory in the Spanish Transition,” in Alexander Barahona

de Brito, Carmen González-Enríquez,

and Paloma Aguilar, eds. The Politics of

Memory: Transitional Justice in Democratizing Societies, pp.

92-118. Oxford: Oxford University Press. Baird,

Jay W., ed. 1972. From Nuremberg to My Lai.

Lexington, Mass.: D. C. Heath & Co. Barkan, Elazar.

2000. The Guilty of Nations: Restitution and Negotiating Historical

Injustice. Baltimore: John Hopkins University. Bassiouni, M. Cherif.

1996. “Search for Peace and Achieving Justice: The Need for

Accountability.” Law and Contemporary Problems, Vol. 59, No. 4,

pp. 9-28. Benomar, Jamal. 1993.

“Justice after Transitions.” Journal of Democracy, Vol. 4, No. 1, pp.

3-27. Boraine, Alexander L.

2006. “Transitional Justice: A Holistic Interpretation.” Journal

of International Affairs, Vol. 60, N. 1, pp. 17-27. De

Brito, Alexander Barahona,

Paloma Aguilar, Carmen González-Enríquez.

2001. “Introduction,” in Alexander Barahona

de Brito, Carmen González-Enríquez,

and Paloma Aguilar, eds. The Politics of

Memory: Transitional Justice in Democratizing Societies, pp. 1-39.

Oxford: Oxford University Press. Estrada-Hollenbeck,

Mica. 2001. “The Attainment of Justice through Restoration, Nor

Litigation: The subjective Road to Reconciliation,” in Mohammed Abu-Nimer, ed. Reconciliation, Justice, and Coexistence,

pp. 65-85. Lanham, Md.: Lexington Books. Elster, Jon. 2004. Closing

the Books: Transitional Justice in Historical Perspective.

Cambridge: Cambridge University Press. Fenwick,

Mark. 2003. “Dilemmas of Transitional Justice: Criminal

Prosecutions or Truth Commissions?” Seinan

Law Review, Vol. 35, Nos. 3-4, pp. 1-24. Fraser,

Nancy. 1997. Justice Interruptus:

Critical Reflections on the “Postsocialist”

Condition. New York: Routledge. Fraser,

Nancy. 2003a. “Social Justice in the Age

of Identity Politics: Redistribution, Recognition, and Participation,” in

Nancy Fraser, and Axel Honneth, Redistribution

or Recognition? A Political-Philosophical Exchange, pp. 7-109.

London: Verso. Fraser,

Nancy. 2003b. “Rethinking Recognition:

Overcoming Displacement and Reification in Cultural Politics,” in Barbara

Hobson, ed. Recognition Struggles and Social Movements: Contested

Identities, Agency and Power, pp. 21-32. Cambridge: Cambridge

University Press. Gibney, Mark. 1997.

“Prosecuting Human Rights Violations from a Previous Regime: The East

European Experience.” East European Quarterly, Vol. 31, No. 1, pp.

93-110. González-Enríquez, Carmen. 2001. “De-communization and

Political Justice in Central and Eastern Europe,” in Alexander Barahona de Brito, Carmen

González-Enríquez, and Paloma

Aguilar, eds. The Politics of Memory: Transitional Justice in

Democratizing Societies, pp. 218-47. Oxford: Oxford University

Press. Huntington,

Samuel P. 1991. The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth

Century. Norman: University of Oklahoma Press. Huyse, Luc. 1995.

“Justice after Transition: On the Choices Successor Elites Make in Dealing

with the Past.” Law and Social Inquiry, Vol. 20, No. 1, pp.

51-78. Kuzio, Taras.

2002. “History, Memory and Nation Building in the Post-Soviet Colonial

Space.” Nationalities Papers, Vol. 30, No. 2, pp. 241-64. Lie, Tove

Grete Helga Malmin Binningsbø,

and Scott Gates. 2006. “Post-Conflict Justice and Sustainable

Peace.” Paper presented at the Annual Meeting of the American Political

Science Association, Philadelphia, August 31-September 3. McAdams,

A. James. 2001. Judging the Past in United Germany.

Cambridge: Cambridge University Press. Méndez,

Juan E. 1997. “In Defense of Transitional Justice,” in A. James

McAdams, ed. Transitional Justice and the Rule of Law in New Democracies.

Notre Dame: University of Notre Dame Press. Offe, Claus. 1996. Varieties

of Transitions: The East European and East German Experience.

Oxford: Oxford University Press. O’Neill,

Shane. 1997. Impartiality in Context: Grounding Justice in a

Plural World. Albany: State University of New York. Papadatos, Peter. 1964. The

Eichmann Trial. London: Stevens & Sons. Posner,

Eric A., and Adrian Vermeule. 2004.

“Transitional Justice as Ordinary Justice.” Transitional Justice,

Vol. 17, No. 3, pp. 762-825. Přibáň, Jiří.

2006. “Constitutionality and Retroactivity in Central Europe,” in Transformation:

The Czech Experience, pp. 29-42. Prague: People in Need. Rawls,

John. 1971. A History of Justice. Cambridge, Mass.:

Belknap Press of Harvard University Press. Rigby,

Andrew. 2001. Justice and Reconciliation: After the Violence.

Boulder: Lynne Rienner Publishers. Roberts,

Rodney C. 2002. “Justice and Rectification: A Taxonomy of

Justice,” in Rodney C. Roberts, ed. Injustice and Rectification, pp.

7-28. New York: Peter Lang Publishing. Russell,

Margaret M. 2003. “Cleansing Moments and Retrospective

Justice.” Michigan Law Review, Vol. 101, No. 50, pp. 1225-68. Sanguinetti, Julio Maria.

1991. “Present at the Transition.” Journal of Democracy,

Vol. 2, No. 1, pp. 3-10. Scharf, Michael P., and Paul R.

Williams. 2003. “The Functions of Justice and Anti-Justice in the

Peace-Building Process.” Case Western Reserve Journal of

International Law, Vol. 35, No. 2, pp. 161-90. Schmidtz, David. 2006. Elements

of Justice. Cambridge: Cambridge University Press. Shabas, William A. 2001. An

Introduction to the International Criminal Court. Cambridge:

Cambridge University Press. Sriram, Chandra Lekha.

2005. “Transitional Justice Comes of Age: Enduring Lessons and

Challenges.” Berkeley Journal of International Law, Vol. 23, No.

2, pp. 506-23. Stacey,

Simon. 2004. “A Lockean Approach to

Transitional Justice.” Review of Politics, Vol. 66, No. 1, pp.

55-81. Szczbiak, Aleks.

2002. “Dealing with the Communist Past or the Politics of the Present?

Lustration on Post-Communist Poland.” Europe-Asia Studies, Vol.

54, No. 4, pp. 553-72. Taylor,

Telford. 1992. The Anatomy of the Nuremberg Trial.

Boston: Little, Brown & Co. Teitel, Ruti.

2005. “The Law and Politics of Contemporary Transitional

Justice.” Cornell International Law Journal, Vol. 38, No. 3, pp.

837-62. Teitel, Ruti

G. 2003. “Transitional Justice Genealogy.” Harvard Human

Rights Journal, Vol. 16, pp. 69-94. Teitel, Ruti

G. 2000. Transitional Justice. New York: New York

University Press. Van

der Merwe, Hugo. 2001. “Reconciliation

and Justice in South Africa: Lessons from the TRC’s Community Intervention,”

in Mohammed Abu-Nimer, ed. Reconciliation,

Justice, and Coexistence, pp. 187-207. Lanham, Md.: Lexington

Books. Walzer, Michael. 1992. Just

and Unjust Wars: A Moral Argument with Historical Illustrations, 2nd

ed. New York: Basic Books. Welsh,

Helga A. 1996. “Dealing with the Communist Past: Central and

Eastern European Experiences after 1990.” Europe-Asia Studies,

Vol. 48, No. 3, pp. 413-28 (EBSCOhost). Wilke, Christine. 2002.

“Politics of Transitional Justice: Czech, German, and Hungarian Decisions on ex

post facto Punishment.” Paper presented at the annual meeting of the

American Political Science Association, Boston, August 28. Williams,

Kieran. 2003. “Lustration as the Securitization of Democracy in

Czechoslovakia and the Czech Republic.” Journal of Communist Studies

and Transition Politics, Vol. 19, No. 4, pp. 1-24. Williams,

Kieran, Brigid Fowler, and Aleks

Szczrbiak. 2005. “Explaining Lustration

in Central Europe: A ‘Post-communist Politics’ Approach.” Democratization,

Vol. 12, No. 1, pp. 22-43. Williams,

Paul R., and Michael P. Scharf. 2002. Peace

with Justice: War Crimes and Accountability in the Former Yugoslavia.

Lenham, Md.: Rowman &

Littlefield Publishers. Woozley, Anthony D. 2002.

“Injustice,” in Rodney C. Roberts, ed. Injustice and Rectification,

pp. 31-42. New York: Peter Lang Publishing. Young,

Iris Marion. 1990. Justice and the Politics of Difference.

Princeton: Princeton University Press.

* 發表於台灣歷史學會主辦「戰後資源分配問題學術宜討會」,台北,台灣師範大學綜合大樓國際會議廳,2007/6/10。 [1] 所謂「轉型時期」,當然是指由非民主政權到民主政權,而非單純的政權轉換;見 de Brito等人(2001:

11)。因此,政治轉型時期可以說是實踐轉型正義的契機(Teitel, 2003: 87)。 [2] 換句話說,光有真相並不能保證正義的伸張、以及光有正義並不能保證和解的達成。參考Bassiouni(1996: 18-19)、Teitel(2003: 78-79)、以及Lie等人(2006: 1-4)的討論,特別是後者的實證結果。 [3] 另外,請參考Posner與Vermeule(2004: 769-70)。 [4] 或是鬆散地稱為民主轉型(廣義)。 [5] 究竟南韓、以及南非的民主化屬於舊政權的菁英主導、還是經過朝野合作,仍然有相當的討論空間。 [6] Posner與Vermeule(2004: 772)把美國(1776)的獨立、以及法國(1789)的革命視為反對力量所主導。 [7] 有關於轉型正義實踐的歷史發展三個階段(戰後到冷戰、冷戰結束到二十世紀末、以及二十一世紀)、以及三種形式(戰犯、民族塑造、以及後衝突),見Teitel(2005、2003)。 [8] 尤其是在第一次民主選舉中,如果舊勢力仍能保有相當實力,就有討價還價的籌碼,譬如波蘭(Szczbiak, 2002: 555)。 [9] 有關台灣民主轉型的過程,見施正鋒(2007a)。 [10] 公平(fairness)並不等於齊頭式的平等(equality);見Woozley(2002: 31)。參見Schmidtz(2006)。 [11] 其實,相較於分配正義的重點在於結果,也有所謂的程序正義(procedural justice),強調的是過程的公平。另外,請參考Teutel(2000)分為criminal、historical、reparatory、administrative、以及constitutional justice等五種正義。 [12] 又稱為經濟正義(economic justice)、或是實質正義(substantive justice)。 [13] 或是稱為corrective、commutative justice。 [14] 不管是從自由主義、或是社會主義的角度。 [15] 或是稱為retroactive、criminal、legalistic、punitive justice。 [16] 或稱為restitutive、reparative、compensatory justice。 [17] 至於支配(domination),是指制度對於個人發展的限制(Young, 1990: 37)。 [18] 有關於和平的意義,見施正鋒(2003)。 [19] 其實,除了加害者(包含共犯)、以及受害者,應該還有旁觀者、或是受益者;陳志龍(2007:25-28)將加害者分為首謀/元兇、共同正犯、間接正犯、教唆/幫助者、以及不純正不作為者。Elster(2004: 99: 100)分為加害者(wrongdoer)、受害者、受益者(beneficiary)、幫助受害者(helper)、反抗份子、中立份子、推動轉型正義者(promoter)、以及破壞轉型正義者(wrecker)。 [20] 譬如羅馬尼亞共產頭子Nicolae Ceausescu夫婦倉皇逃跑被捕後,立即被槍斃(1989)。 [21] 譬如先班牙的民主化;見Aguilar(2001)、以及Rigby(2001)。 [22] 譬如針對戰犯的紐倫堡大審(International Military Tribunal

at Nuremberg)、以及東京大審(International

Military Tribunal for the Far East);見Baird(1972)、Taylor(1992)、以及Teitel(2003)。 [23] 譬如以色列在1960-62年對於納粹頭子Adolf Eichmann的審判(Papadatos, 1964)、以及德國統一以後,對於東德頭子的起訴(McAdams, 2001)。 [24] 譬如聯合國針對前南斯拉夫、以及盧安達屠殺的特別法庭International

Criminal Tribunal for Former Yugoslavia(ICTY)、以及International Criminal Tribunal

for Rwanda(ICTR);見Williams與Scharf(2002)。 [25] 聯合國於海牙設立國際罪犯法庭(International

Criminal Court);見Schabas(2001)。 [26] Rigby(2001: 25)稱呼這些獵巫的行動為「自助式的正義」(self-help justice)。 [27] 譬如在二次大戰結束以後,丹麥、荷蘭、以及挪威通過法律,將通敵者、以及拷打者處死(Rigby,

2001: 26)。我們稍後會再討論回溯性處罰。 [28] 近似於Teutel(2000)所謂的「行政正義」;吳乃德(2006)稱之為「除垢」。中國共產黨的用法是「清算鬥爭」,在台灣的反共氛圍下,帶有相當強烈的負面意味。 [29] Szczbiak(2002: 563-64)提出支持整肅法的三種理由:老百姓想知道公職人員的背景、避免權位高的人遭受威脅而危及國家安全、以及以司法的程序來去政治化。參見Williams(2003: 9-12)、以及Williams等人(2005: 27-28)。對於整肅法的批判,Williams(2003: 18-21)。 [30] 由於共產國家採取黨國體制,因此,在民主化的過程中,就出現黨產到底屬於政黨、還是國家的問題(Huntington,

1991: 117)。目前,行政院有『政黨不當取得財產處理條例草案』(http://igpa.nat.gov.tw/ct.asp?

xItem=1152&ctNode=59&mp=1)。 [31] 有關於中歐/東歐國家在民主化過程中所做的去共產黨化,見González-Enríquez(2001)。 [32] 然而,並不適用於捷克斯洛伐克解體後的斯洛伐克(Szczbiak, 2002: 553)。 [33] Teutel(2000)稱之為「歷史正義」。有關真相委員會優缺點的討論,見有Fenwick(2003: 16-21) [34] 見Rigby(2001)、以及van der Merwe(2001)。 [35] 薩爾瓦多、以及括地馬拉的調查委員會,則由聯合國主導(Rigby,

2001: 166-72)。 [36] 在捷克,被稱為「自然補償」(natural restitution);見Teitel(2000: 129)。 [37] 特赦的本質是原諒,因此,是積極的作為;相對地,除罪是免除處罰,除了透過特赦以外,也可以經過消極不作為、或是程序上的障礙(譬如追訴期限),來達到實質上的除罪(Bassiouni, 1996: 19)。另外,威權政權可以在下台前自行特赦、或是與將上台的民主政權進行協商特赦(Huyse, 1995” 52)。烏拉圭則以公投的方式定是否進行特赦(Sanguinetti, 1991: 8-9) [38] 請參考Méndez(1997: 11-12)所列的四種義務,包括處罰加害者、真相、補償、以及確保加害者不能繼續待在情治/法治單位。 [39] 也就是說,兩者並非在同一個光譜上,而是不同的面向,因此,可以同時兼備。參見Teitel(2000: 51-52)對於此兩難的討論。 [40] Teitel(2000: 51-52)稱之為「coauthorship theory」。 [41] 有關於回溯性處罰的憲政考慮,見Přibáň(2006)。 [42] 一直到李登輝擔任總統時期(1991),『動員戡亂時期臨時條款』(1948)、『懲治叛亂條例』(1949)、以及『戡亂時期檢肅匪諜條例』(1950)才被廢止。 [43] 蔣經國在1987年宣布解除戒嚴。 [44] 除了原有的『冤獄賠償法』(1959)以外,我們目前所通過的相關法律,都是侷限於補償性質,譬如『戒嚴時期人民受損權利回復條例』(1995)、以及『二二八事件處理及補償條例』(1995)。 [45] 也就是「statutes limitations」;參見『刑法』(11章、時效)。 [46] 分別是Convention on the

Non-Applicability of Statutory Limitations to War Crimes and Crimes Against

Humanity、以及European Convention

on the Non-Applicability of Statutory Limitations to Crimes against Humanity

and War Crimes。 [47] 見張炎憲(2007)從「平反運動」的觀點來看二二八事件。 [48] 立法院於同一年通過『二二八事件受難者補償條例』,行政院二二八事件基金會於次年成立。 [49] 有關台灣族群政治,見施正鋒(2006a)。 [50] 在1949-51年之間,來台的部隊約60萬人,眷屬約15萬人;見郭冠麟(2006:)。 [51] 包括三七五減租、耕者有其田、以及幣制改革。 [52] 有關語言人權的討論,見施正鋒(2007b)。 [53] 究竟是指李登輝在1988年就任總統、2000年選上總統、還民進黨在2000年主政,仍有很大的爭議。 [54] 有關幾次修憲的觀察,見施正鋒(2006b)。 |