|

民主化與國家認同* |

||

|

施正鋒 淡江大學公共行政學系暨公共政策研究所教授 |

||

|

壹、國家認同的釋意 我們一般所謂的「國家認同」,表面上是不言自明,其實是一個「本質上眾說紛紜的概念」(essentially

contested concept),既歧義(ambiguous)、又含混(vague)。首先,這個概念之所以歧義,是因為就字面的意思來看,它似乎是在指涉著「國家的認同」(the

state’s identity、或the identity of the

state),也就是指一個國家的特色之一。然而,如果我們由國人的約定俗成來看,不管是老百姓、菁英、媒體、還是學者的用法,事實上是將其當作「national identity」這個概念的漢字翻譯, 也就是「the

nation’s identity」(或是the

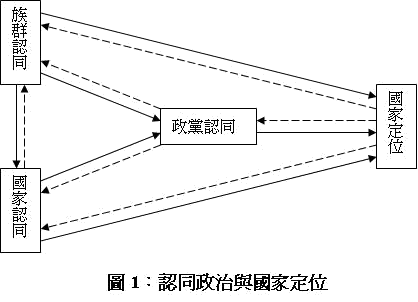

identity of the nation);問題是,我們對於如何翻譯「nation」沒有共識[1](不管是民族、國族),將就使用「國家認同」這個似是而非的名詞。如此一來,造成將「nation」與「state」混為一談(conflated)。 如果我們同意將「nation」翻譯為「民族」,那麼,「national identity」應該譯為「民族認同」;相對地,如果「nation」譯為「國族」,那麼,「national identity」應該譯為「國族認同」。如此一來,「nation-state」(或是national state)就要譯為「國族國家」;問題是,原本nation是用來修飾state的,本身的漢字又是使用「國」來界定這種「族」,豈不是犯了邏輯上循環定義的謬誤?當然,也有人因此主張將「nation-state」譯為「國民國家」,也就是將「nation」譯為「國民」,那麼,「national identity」就該譯為「國民認同」;儘管如此,還是透過「國」來界定這種「民」,那麼,「國民國家」還是有循環定義的嫌疑。 如果我們暫時同意「國家認同」是指上述第二種意義,我們在使用之際(不管是書寫、還是閱讀),還是必須釐清其適用的分析層級(level of analysis),因為國家認同可以用來描述個人、或是一群人(包括族群、或是全體國民/住民)的集體特質,也就是說,國家認同可以是指個人的認同、也可以是指集體認同。雖然個人可以選擇自己的集體認同歸屬,然而,個人的認同往往是因為集體/共同體的成員身分而取得的;也因此,當不同的族群對於國家認同有不同、甚至於相互競爭的想像之際,作為既是族群成員、又是國家成員的個人,本身或許未必會產生上下位階的認同不一致(dissonance)困境,然而,除非我們將國家認同的內涵矮化為族群的「文化認同」(cultural identity),國家整體勢必要面對如何協調國民/族群對於國家定位看法分歧的難題。 貳、民主化過程中的認同政治 在威權體制、或是極權統治之下,尤其是以單一族群來定義國家的所謂「族群國家[2]」(ethnic state),多元族群的文化特色是被認為有礙國家團結的,因此,面對以同化政策為主軸的排他性文化、以及教育措施,少數族群往往被迫將自己的集體認同加以壓抑而隱形人化,儼然瀕臨文化滅絕的命運。然而,伴隨著政治的自由化,由於少數族群權利(minority rights)的保障被認為識民主化的重要指標之一,少數族群開始比較有合理的機會結構,來要求國家對於政治權利、經濟資源、社會地位、以及文化認同進行公平的分配,特別是透過如何政治制度上的程序、或是實質保障,讓少數族群覺得自己也是這個國家平等的成員之一,而非被支配的二等公民。 對於拉丁美洲國家而言,伴隨民主化而來的是經濟成長、以及財富分配的努力,至於中歐/東歐國家,還要加上對於少數族群權利的保障;不管如何,這些國家大多不用擔心來自外部的國家安全威脅。相對之下,台灣在進行民主化的過程中,除了有擺脫國民黨威權統治、建立民主體制的任務以外,還有對內面對如何整合多元族群的挑戰,以及對外面對如何確立國家主權的課題;尤其是在國家認同、族群認同(ethnic identity)、以及政黨認同(party identification)高度聚合(converged)的情況下,又面臨中國併吞的野心,不只是國人對於國家的前途定位仍有相當的歧見,連民主鞏固的目標也恐難達成。 台灣是一個典型的墾殖社會(setter society),也就是說,在漢人墾殖者尚未前來之前,已經有原住民族(indigenous peoples)安身立命於此;戰後,國民黨政權又將中華民國政府移植台灣,大規模帶來新的一批移民,也就是所謂的外省人[3];此外,早期漢人墾殖者又因為歷史、語言、以及文化上的差異,又分為客家人、以及福佬人[4]。因此,迄今為止,台灣的族群分歧至少可以在原住民vs.漢人(本省人+客家人+福佬人)、外省人vs.本省人(原住民+客家人+福佬人)、以及客家人vs.福佬人三個軸線。就名目上而言,台灣的族群大致上可以歸納為原住民、外省人、客家人、以及福佬人等四大族群;至於所謂的「婚姻移民」、或是「外籍新娘/女婿」,由於來源並非單一,是否已經形成單一族群,因此,新移民vs.本地人(外省人+原住民+客家人+福佬人)的分歧是否成形,仍有待觀察。 如果就外省人vs.本省人的二分法來看,兩者的族群認同、政黨認同、國家認同、以及國家定位大體是高度相關的,也就是說,外省族群比較傾向於支持泛藍政黨、認為自己是中國人、以及贊成與中國統一;相對之下,本省人會比較傾向於支持泛綠政黨、認為自己是台灣人、以及贊成台灣獨立。如果以外省人、客家人、以及福佬人等三個族群來看[5],客家人的認同/意向恰好大致介於外省人、以及福佬人之間。 在一個多元族群國家裡頭,族群之間為了捍衛各自的集體福祉而有所競爭,進而與政黨政治作不同形式的結盟,應該是民主政治的正常現象。除了說根據憲政主義(constitutionalism)來保障個人的權利,只要國家能夠在多元文化主義(multiculturalism)的精神下,承認族群的文化差異、保障族群的集體權利,也就是說「同中存異」,並能服膺共和主義(republicanism)來塑造公民意識,也就是「異中求同」,多元族群的現象應該是國家的資產,未必會造成你死我活般的政治對立僵局。 參、國家認同與國家定位 然而,當族群認同、政黨認同、以及國家認同相互強化、進而左右選民的國家定位之際(圖1),不免會將國內政治外溢(spill-over)到涉外關係,而外交政策/國家定位也有可能回過頭來形塑族群認同、政黨認同、以及國家認同的建構,甚至於,外部的力量也會藉機影響內部的認同政治。假設我們無法/不應禁止政黨將族群認同、國家認同、或是國家定位的訴求作為政黨認同的構成份子,那麼,我們是否有可能降低族群認同與國家認同之間的關係,進而減緩族群認同、以及國家認同對於國家定位的制約?

就理論上來看,有關認同產生的解釋,大致可以歸納為原生論(primordialism)、結構論(structuralism)、以及建構論(constructivism),而族群認同應該是比較帶有原生上的性質,相對上,國家認同是二階式(second-order)的、後天的、引申式(derived)的認同;換句話說,族群認同是先天上比較難以變動,而國家認同是相對上可以經過選擇而變動,甚至於是可以操弄的。只要我們能消彌國家制度中的不平等結構,應該是有機會凝聚彼此的共同體意識。 如果我們一時無法阻斷族群認同與國家認同之間的關聯,而國家又不該、或是不方便介入族群認同的形塑,那麼,對於國家認同,我們與其諱疾忌醫,不如鼓勵國人公開討論,先讓大家了解,彼此在國家認同上是有差異的,然而,再嘗試看是否有尋求共識的可能。當然,政治人物一定會擔心執政黨是否會透過教育,來推動對自己有利的國家認同,因此,適度的開放教材的多元,還是有助於社會的建設性對話的。 就長期而言,如果國家認同的分歧是無法消彌的事實,此時,我們希望族群認同與國家認同能夠相互切割(cross-cutting),也就是說,同樣族群的人可能會有不同的國家認同,如此一來,政黨就比較難順勢推波助瀾、運用族群認同與國家認同相互強化作用,同時,國家定位的選項也相對地會獨立於前述三種認同。那麼,接下來的挑戰是,如何讓族群認同與國家認同相互切割? |