|

各國憲法中的原住民族條款* |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

施正鋒 淡江大學公共行政學系暨公共政策研究所教授 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

The

legitimacy of state is measures in international fora

against their own constitutions as well as international norms, particularly

with respect to how they treat their most vulnerable groups. Thus, the

decision to provide unprecedented recognition and rights to indigenous

peoples is part of a larger effort to store state legitimacy at home and

abroad. Donna

Lee van Cott(2000:

6) 壹、前言 陳水扁總統在2000年統大選之前,曾經與原住民族簽定了一紙『原住民族與台灣政府新的夥伴關係』(1999/9/10);在他就任總統兩年半以後,各族代表唯恐民進黨政府忘了選前的承諾,又與陳總統簽了一項『原住民族與台灣政府新的夥伴關係再肯認協定』(2002/10/19);在陳總統連任之後,他又進一步主動宣示,在研議中的台灣新憲,將特別加上前所未有的原住民族專章。行政院原住民族委員會因此召集原運人士、專家學者、原住民各級行政人員、以及研究生,成立了一個「憲法原住民族政策制憲推動小組[1]」,終於提出『原住民族專章草案』[2]。這項專章草案,更在今年首次舉行的全國「原住民族頭目長老會議」中,獲得242位來自全國的頭目長老確認;原民會主委瓦歷斯.貝林明白指出,陳水扁總統所揭示的「準國與國」之間的關係,當前憲法的條文並不足以保障,因此,並須另外再設應設有原住民族專章[3]。 到目前為止,在我們所參與的比較具有學術味道的相關討論會議當中[4],包括台灣憲政研究中心[5]的「第十次會議」(2004/7/22)、台灣大學政治學系[6]的兩次「議題與視野公共事務論壇」(2005/1/8、4/16)、台灣智庫[7]的「憲政改革與原住民族發展論壇」(2005/10/23)、21世紀憲改聯盟[8]的「第五場憲改俱樂部:山豬飛魚的多元文化與憲法」(2005/11/10)、以及民進黨憲政改造研議小組[9]「人民權利組[10]及政府體制組聯合會議」(2006/8/29)。我們綜合非原住民專家學者、或是民意代表的反對看法,由無知到無心,可以使用光譜的方式陳列出來(圖1):

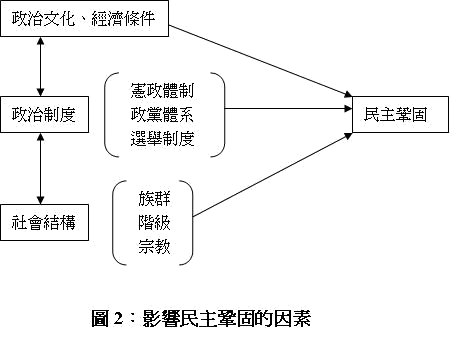

首先,最委婉的「沒聽過」說法是,「怎麼沒有聽說過憲法有為特別位原住民設立專章者」,也就是說,「有其他國家有採用過這樣的做法嗎」? 對於這樣的質疑,我們可以馬上做的努力是蒐集其他墾殖國家(setters’ state)的憲法,證明說,我們並非平空杜撰,這也是本文的主要用意之一。 接下來,有兩種「說不通」的表達方式。第一種是認為這在學理上站不住腳[11],也就是說,根據他們的憲法常識,沒有辦法理解為何原住民族有這樣的訴求。如此的反應,有可能是隔行如隔山,因為,即使是法政學者,未必對於國際上有關原住民族權利的發展有所涉獵、更不用說嫻熟相關的文獻,如果對於憲法的認識還停留在大學的入門階段,當然也不能奢求他們在第一次接觸就能接受;因此,只要對方願意傾聽,我們必須持續論述、以及對話。 而第二種說法比較老實,也就是說,他們認為憲法應該列舉原則性的條文就好,不應該過於詳細,否則,在修憲日益困難的情況下[12],大家競相額外加掛條文,未來很有可能自綁手腳,因此,他們建議,如果能夠使用法律解決,就沒有必要動用到憲法的位階。這當然是合理的擔憂,然而,站在原住民族的立場來看,畢竟憲法的保障比較穩當,要不然,即使相關條文可以以法律方式處理,不過,在國會合縱連橫之下,相關法律比較容易被廢修,萬一功虧一簣,一切心血恐怕就要付諸流水了。事實上,並非所有國家都有原住民族,若是考慮到多元族群國家對於少數族群/原住民族的和解,憲法保障還是主流的做法[13]。 再來是「沒有用」的說法,大體上是認為原住民族比較關心的是如何提升社會經濟條件,因此,原住民族權利入憲其實是沒有對症下藥。基本上,這是停留在恩寵/照顧(patronization)的出發點,認為原住民族必須由國家來照顧,而憲法層次的訴求是打高空、於事無補;問題是,如果不從憲法根本解決原住民族在結構上所面對的限制,國家的決策並不一定為以保障原住民族的權利為中心,那麼,原住民族就永遠只能仰賴非原住民族位主體的國家施些小惠(tokenism),絕不會有自主決策的機會。 至於所謂「不可行」的說辭,就是認為原住民族沒有能力、或是沒有意願去追求自己的權利保障,因此,即使國家使用憲法條文來保障,雖然是用心良苦,不過,事實上是行不通的;換句話說,即使陳水扁總統的出發點是好的,但真正要實行起來,反而可能會讓原住民族幻滅,反而是害了原住民族,因此,如果是真的為原住民族好,應該要「脫掉國王的新衣」才對。這樣的假設,當然是充滿著漢人的沙文主義,也就是說,他們並不了解,原住民族或許會有傾向於表達消極的態度,主要的理由是因為長期被支配而內化;事實上,憲法專章正是歷年來原住民族運動的精髓,不正就是表達原住民族的殷切期待嗎? 最後,最坦白的說法是認為這些條文很可能會與國家利益衝突,因此,站在國家整體的角度來看,自是不能有所讓步。問題是,這裡所謂的「國家」,到底是代表作為多數的漢人國家、還是真正考慮到所有組成份子的國家?儘管多數決是代議式民主的基本原則,然而,如果長期犧牲原住民族的權利,又如何能讓原住民族衷心認同這個「白浪國家」?如果說,與原住民族專章可以有助於族群之間的和解[14],豈不是有助於實現更崇高的國家利益?也有人站在環境保護的立場來看,認為一旦把傳統土地歸還原住民族,馬上就會面對珍貴林木被盜伐的問題;事實上,如果造林、水土保持、或是國家公園都交由原住民族/自治區來管理,運用傳統的知識,或許,成果會比現在更好才對。 最嚴肅的想法是擔憂原住民族會不會佔據中央山脈、負嵎頑抗,進而造成國家分裂的反效果?我們以為,就是因為統治者向來忽視原住民族的聲音,才會讓原住民族認為這並非自己所選擇的國家;因此,即使這種憂慮真的有可能發生,我們才特別需要透過憲法專章的保障,來說服原住民族樂意共同生活在這個國家裡頭。 在下面,我們將先探討憲法置入原住民族條款的意義;接著,我們要考察墾殖國家的做法,尤其是拉丁美洲國家的憲改,包括原住民族權利入憲的方式、以及條款的比較;在提出結語之前,我們要檢視這些國家的原住民族團體如何推動這項工作,在這裡,觀察的重點包括國際規約的規範、鄰國的原運示範效果、如何與重要政治勢力進行結盟等因素。 貳、憲法原住民族條款的意義 在民主化的脈絡之下,影響民主鞏固的因素大致可以分為三大類(圖2),包括政治文化、經濟條件、社會結構、以及政治制度[15]。根據傳統的民主化文獻,有利於民主化的政治文化包括包容、以及妥協的文化素養,一般而言,是比較不容易在短期內培養而成,也因此,多少有點必須耐心等待、才能達到歐美民主社會的境界,當然,也就隱含其他國家要民主化過程幾乎是遙不可及;另外,也有人主張民主制度必須有相當的經濟條件,也就是起碼的國民所得水準,因此,建議先進行經濟發展,讓大環境改變、再來追求民主化。相對地,被認為不利於民主化的社會結構包含族群、階級、或是宗教上的分歧,也就是說,一個國家有這些社會分歧,就被假設是先天注定(deterministic)很難進入民主鞏固。總之,如果根據文化、以及經濟的先決條件(prerequisite)來看,民主化必須讓時間來解決;如果根據社會結構的配置來看,社會分歧是不利民主化的障礙,甚至於暗示如果要獲致民主化,恐怕必須先想辦法加以消彌。

根據「新制度論[16]」(New Institutionalism),制度不只是侷限政治人物的框架,而且來可以提供誘因,鼓勵政治人物採取利己的行動;因此,相較之下,精心的政治制度設計,應該是比較可行的途徑。相較於上述非制度的因素,政治學者會告訴我們,唯有政治制度(包括憲政體制、政黨體系、以及選舉制度)是比較可以人為擘畫(crafting),在預見的時間範圍內有助於民主化;事實上,雖然政治文化、經濟條件、以及社會結構會左右政治制度的安排,然而,政治制度也有相當的可能會強化政治文化、以及經濟條件的有利因素,同時也會減弱社會結構的不利條件,進而發揮對於民主發展的正面影響。

根據「新憲政主義」(New

Constitutionalism),憲政體制不只是在程序上透過制度的安排,來限制政府權力對於人民權利的支配,而且是在實質上,要去解決一些問題、或是實踐一些理念(Elkin & Soltan, 1993),譬如建立國家的正當性、形塑具有政治能力的公民、或是凝聚國民的民族/國家認同(national identity)。就象徵意義而言,原權入憲(constitutional

codification)代表著國家要與原住民族重新建立關係的決心,透過憲政變遷(constitutional

transformation)的契機,非原住民對於不請自來的外來政權的吸納表達歉意,並且誓願彼此從此要共同建構這個國家;再來,在憲法中承認原住民族的權利,也是一種最終的保障,以免非原住民試圖以人數上的優勢來主導國會立法,通過任何不利於原住民族的法案[17];當然,這也是政府表達未來施政願景,以提高原住民族社會地位、改善原住民族生活條件的契機;最後,光是對於這個憲政議題的討論,也可以提高一般百姓對於原權的關心、促進原住民族與非原住民菁英之間的對話,進而培養彼此命運/生命共同體的感覺(Jull,

1998: 13-15)。 我們以為,台灣在嘗試著將一個以漢人為主的社會轉變為多元族群的「民族國家」(nation-state)的過程中,除了說要面對如何切斷與中國的政治支配、經濟倚賴、以及文化羈絆關係的課題,一方面又要從事新移民(immigrants)的本土化(naturalization),更要尋求與原住民進行歷史和解(historical

reconciliation)。如果不能透過制定新憲的機會,承認原住民族的認同差異、以及保障原住民族的集體權利,尤其是提高原住民族的政治代表性/參與,那麼,不只是國家的正當性仍有缺憾,也不能期待原住民族對於這個國家產生刻骨銘心一般的效忠感。 參、各國的做法 就內部有原住民族的墾殖社會而言,國家尋求與原住民族重新定位,大致有透過宣示(美國[18])、簽定條約(紐西蘭[19])、列入憲法(加拿大)、以及法院判決(澳洲[20])等四種途徑,再透過政治運作,最後以立法的方式來落實。以憲法來確認原住民族集體權的做法,以加拿大的『1982憲政法案[21]』(Constitution Act, 1982)最為明確: The existing

aboriginal and treaty rights of the Aboriginal peoples of Canada are hereby

recognized and affirmed。 拉丁美洲國家在1980年代末期以來,開始展開民主化,已經有11個國家以憲法條文來表達對於原住民族權利的保障,包括阿根廷(1994)、玻利維亞(1994)、巴西(1988)、哥倫比亞(1991)、厄瓜多爾(1998)、瓜地馬拉(1985)、墨西哥(1992)、尼加拉瓜(1987)、巴拿馬(1994)、巴拉圭(1992)、祕魯(1993)、以及委內瑞拉(1999)等國[22](Van Cott, n.d.; 2005; Mendoza, n.d.)。而在北歐的芬蘭(1995)、挪威(1988)、以及瑞典[23](1998)三國,也分別在憲法中加上保障沙米人(Sami)權利的條款。 澳洲最早在『1900年憲政法』(Constitution Act, 1900)就有提到原住民,不過,目的是在排除原住民的適用。直到1967年,經過修憲案的公民投票,才把原先憲法中對原住民歧視的條文(51、127)刪除;不過,也因此將原住民一詞正式由澳洲憲法中移走。澳洲近年來積極推動新憲,也認真考慮如何將原權入憲,不過,在

1992年的修憲公投,將原住民放在憲法前言的主張未能過關(n.a., 1997; Wickliffe

& Dockson, 2001)。 由於紐西蘭的憲法屬於不成文憲法[24],英王與毛利人在1840年簽訂的『外坦吉條約』,被認為具有憲法、或是更高的位階,可以說是最早保障原住民族權利的憲政安排;事實上,紐西蘭國會在1975年通過『外坦吉條約法』(Treaty of Waitangi

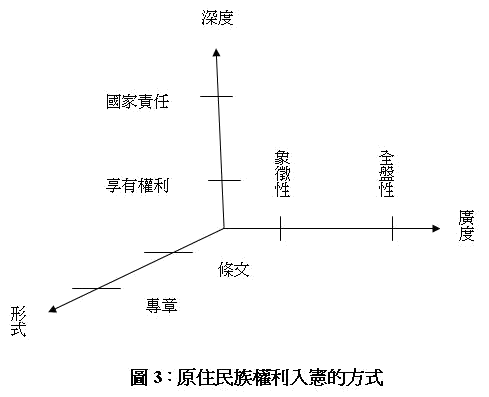

Act, 1975)加以確認,也可以算是憲法的一部分。 大體而言,憲法中的原住民族條款可以由三個面向來看(圖3):

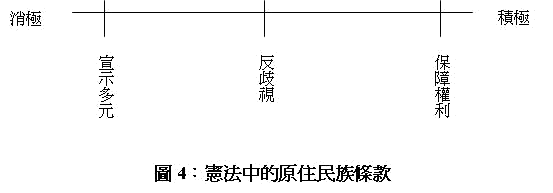

首先,就廣度而言,我們可以只做象徵性的陳述[25],譬如說,宣示這是一個多元族群的國家(譬如委內瑞拉)、或是籠統地承認原住民族既有的權利(譬如加拿大),也可以進一步作比較詳細的規範;就深度而言,我們可以消極列舉原住民族的權利,也可以積極規範國家的責任;就形式而言,我們可以使用條文來表達對於各種原住民族權利的保障,也可以將所有條文集中為原住民族權利的專章。 我們進而將憲法中有關原住民族權利的實質條文,大概歸納為三大類,也就是宣示多元族群、反歧視原則、以及權利保障。首先,如果是在憲法隱約提到原住民族,通常是在作歷史定位的努力,宣示國家/民族的組成是多元的,也因此隱含著[26],從此原住民族就不再是一個被視而不見的隱形人。再來,大部份國家的憲法裡頭都有反歧視/平等條款不過,大致只是針對原住民族、其他少數族群、階級、性別、或是宗教,作一般性的規範,未必是直接觸及原住民族[27]。最後,至於各國憲法對於原住民族權利保障,大致上是已條文作正面列舉[28],包括認同權、司法權、財產權/土地權、文化權/語言權[29]、教育權、政治參與權、以及自治權。

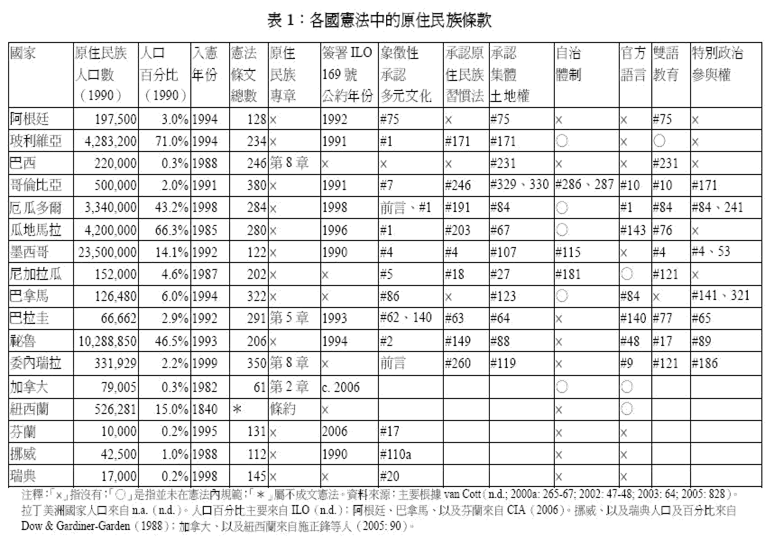

具體而言,以原住民族權利入憲最積極的拉丁美洲國家來看[30](表1),除了在憲法前言、或是條文中象徵性表示承認多元文化以外(譬如厄瓜多爾、以及委內瑞拉),主要的條文是承認原住民族的習慣法(customary law)、集體土地權[31]/財產權、官方語言地位、提供雙語教育、以及特別的政治參與方式,另外,也有幾個國家在憲法中提及原住民族的自治(包括哥倫比亞、墨西哥、以及尼加拉瓜)[32]。

就形式上而言,最特別的是巴西、巴拉圭、以及委內瑞拉,對於原住民族權利的保障是以憲法專章(chapter、或是加拿大用part)的方式來安排;厄瓜多爾、以及巴拿馬雖未使用專章,不過,相關條文四處可見,在規模上可以算是專章了;同樣地,雖然墨西哥憲法在形式上只有幾條直接觸及原住民族權利,不過,光是第二條,巨細靡遺,在實質上應該算是有專章的規模了。當然,如果就憲法實質內容而言,條款四散未必就表示對於原住民族權利的保障不足。不過,我們可以這樣說,如果有形式上的專章,大體是會伴隨實質的權利保障條款;事實上,加拿大的原住民族憲法專章,也只不過是兩條而已。相較之下,北歐芬蘭、挪威、以及瑞典三國的憲法,都只有蜻蜓點水般的單一條款,在權利保障之際,必須仰賴較為擴張性的詮釋。 比較特別的對於原住民族政治參與的保障,尤其是國會,譬如說,哥倫比亞在1991年修憲,在現有的100席參議員以外,另外增加二席保障名額給原住民族代表;另外,在眾議院方面,也保留五席給原住民族、非洲裔、以及海外僑民。委內瑞拉在1999年修憲,也保留三席給原住民族(van Cott, 2005: 829)。我們發現,幾乎所有的拉丁美洲國家的憲法,都有提到原住民族對於傳統土地/財產的集體所有權,或許是接受土地與原住民族的文化/認同分不開來。另外,自然資源之前必須向原住民族諮詢的規定,也是相當先進。當然,最突出的是墨西哥憲法提到自決的概念,不過,似乎是將自決以自治的方式來解釋。

肆、原住民族權利入憲的推動 目前,拉丁美洲的原住民族人口大約有4,000萬人,約佔這些國家總人口的10%(van Cott, 2005: 826),不過,在玻利維亞(71.0%)、瓜地馬拉(66.3%)、祕魯(46.5%)、以及厄瓜多爾(43.2%),佔有相當比例;即使在墨西哥,雖然原住民族只佔14.1%,實質人口數卻高達2,350萬(見表1)。這些國家大致是源自前西班牙殖民地而成的墾殖國[33],這裡的印地安人與台灣的原住民族命運相仿,面對軍事征服、土地開發、以及強迫同化的遭遇,語言、文化消失殆盡;當這些國家在19世紀紛紛獨立,然而,在本質上仍然是由白人的後裔(criollos、creole)所支配,原住民族還是飽受不公平的待遇。 原本,拉丁美洲國家在憲法上多少還會提及原住民族,然而,這些國家在19世紀末、以及20世紀初進行所謂的自由改革(Liberal reforms),乾脆一筆勾銷,同時,原住民族賴以滋養的集體擁有土地大多被瓜分肢解;在1930年代,這些國家採取所謂的「本土化」(indigenist)政策,強調以西班牙語教學、以及「整合」原住民族的獨特文化,嚴重打擊原住民族的文化認同;一直要到1960、1970年代出現農民改革運動,原住民族重新才以農民(campensinos)的身分出現;從1979年起,這些國家重返文人統治,才陸續承認原住民族的語言、以及文化權(van

Cott, 2000a: 15; 2000b: 42; 2005: 827)。在1990年代初期,這些民主轉型的國家持續面對正當性被質疑、以及無力治理的危機,特別是原住民族因為政治代表/參與不足,長期被排除在決策過程之外,因此,在人民要求改革的情況下,政治菁英試圖透過憲政轉型的努力,一方面想要透過政治、經濟改造來提高政府效能,另一方面想要透過人權保障來洗清污名,同時也想辦法要「友善地清理過去」(friendly liquidation

of the past),來提高國家的正當性(van

Cott, 2005: 827; 2000a)[34]。 在這些國家裡頭,原住民族的社會運動在1960、1970年代嶄露頭角,要求雙語教育、以及集體的土地所有權,並在1980年代因為累積實力而逐漸被接受,甚至於在玻利維亞、智利、哥倫比亞、厄瓜多爾、以及墨西哥等國,儼然成為一股重要的政治力量;在1990年代,由於各國的原住民族權利運動,不論是在政治組織、還是在動員上,已經有相當可觀的發展,再加上跨國的原住民族運動相互奧援,終於匯成不可撼動的自決呼聲,也就是要求有權決定自己在文化發展、生產模式、以及政治組織上的方式,並且成功地將這些訴求化為憲政轉型的討論議題(van

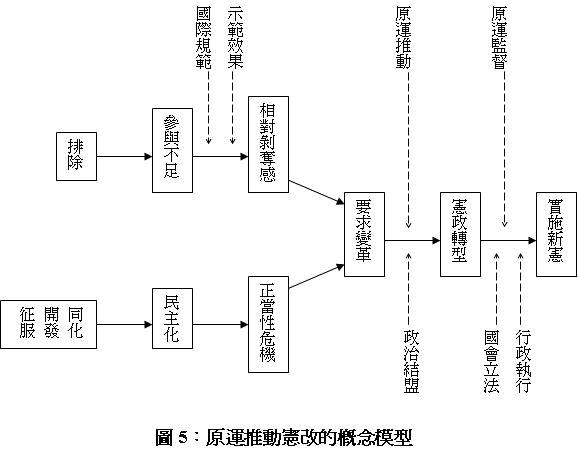

Coott, 2005: 826-27)。 我們把原住民族推動原住民族權利的概念架構[35],鋪陳如下(圖5):

首先,在外來統治者採取征服、開發、以及同化等措施以後,原住民族實質上是被排除在政府的決策之外﹔在參與不足的情況下,原住民族產生嚴重的相對剝奪感,特別是保障原住民族權利的規範在國際上逐漸被接受以後、加上有些國家開始把國際法加以國內法化,更突顯本國憲政、法規的不足。此時,政治人物面對如何在民主化過程中建立國家正當性的跳戰,民心思變,原住民族運動適時推波助瀾,彼此相互結盟,配合憲政轉型的契機,終於能夠順利將原住民族權利的條款放入新憲裡頭。 Van

Cott(2003: 61)特別注意到兩股來自外部對於原住民族權利運動的助力。首先是國際勞工組織(International Labor

Organization,簡寫為ILO)在1989年通過的『國際勞工組織原住暨部落民族條約』(Convention

Concerning Indigenous and Tribal Peoples in Independent Countries, 1989,簡稱為ILO Convention 169)。先前,國際勞工組織在1957年通過『原住暨部落人口條約』(Convention

Concerning the Protection and Integration of Indigenous and Other Tribal and

Semi-Tribal Populations in Independent Countries,簡稱為ILO Convention 107),首次有國際規約關心原住民的土地權;不過,由於該條約的著眼點在如何「整合」、或「融合」原住民,飽受原住民族權利運動者的抨擊。國際勞工組織從善如流,終於提出修正的『169號公約』,除了以明確的「民族」取代含糊的「人口」,象徵著以原住民族的集體權取代個人的權利,同時強調諮商、以及參與,並增加對礦場、以及天然資源開採的關注。在拉丁美洲,墨西哥率先在1990年簽署,緊接著哥倫比亞(1991)、玻利維亞(1991)、阿根廷(1992)、巴拉圭(1993)、祕魯(1994)、瓜地馬拉(1996)、以及厄瓜多爾(1998)也相繼簽署(見表1),因此,各國有義務保障在規約規範下的原住民族權利。對於原住民族運動團體來說,這個規約對外可以突顯政府所做的不足,同時,對內也用來動員自己的族人(van

Cott, 2000a: 262-63)。 再來,是來自鄰國原住民族運動的經驗分享、以及示範效果(cross-border

diffusion effect),譬如委內瑞拉的原住民族領袖,便一直在研究玻利維亞、巴西、哥倫比亞、厄瓜多爾、以及巴拉圭等國的原權入憲過程,並邀請這些國家的原住民族菁英來分享經驗;事實上,在修憲的過程中,委內瑞拉的外交部長援引玻利維亞、厄瓜多爾、以及祕魯的經驗,安撫國人,為在憲法裡頭保障原住民族權利的主張聲援,特別是將印地安人視為「民族」(people),認為並不會危及國家的領土完整、或是造成分離主義(van

Cott, 2003: 51、59-61)。 此外,除了說與其他人權運動(婦女權利、環境保護)、或是教會作策略性的結盟以外,原住民族運動與政治菁英的結盟更是關鍵的因素;對他們來說,民主化是原住民族達成自治的手段之一,因此,願意和非原住民菁英作政治結盟。譬如在委內瑞拉,原住民族運同團體在1999年總統大選支持Hugo Chávez,因此,在次年舉行的憲政會議(constituent assembly)上,Chávez史無前例依約開放三個席次給原住民族參選(總席次131);在會議召開期間,原住民族權利委員會完全由原住民族代表所主導,除了邀請學者、以及原住民族領袖參加分組會議,並且深入邊遠的原住民族地區進行宣導;此外,原住民族憲政代表除了川傳統服飾發言以引起媒體注意以外,還要從事大眾教育、以及外部施壓的工作(van Cott, 2003: 54-59)。大體而言,我們可以看到,除了原住民族菁英必須長期在草根/部落從事深耕的努力,還要學習如何與掌有最高政治權力者結盟,特別是在總統大選之前/之際,比較可以獲得最有效的原權入憲效果[36]。 不過,原住民族權利的入憲,只能算是成功的第一步,因為,相關的配套法規,還要看國會是否願意積極配合;譬如說,委內瑞拉針對原住民族傳統領域[37]的劃分,為了避免重蹈玻利維亞、以及哥倫比亞延宕的覆轍,特地在修憲的時候加上過渡條款,也就是在兩年內必須限時完成(van

Cott, 2003: 65)。同樣地,在行政機關執行相關政策的時候,除了國會、或是監察機構以外,也必須有原運人士進行的監督,否則,不會有其他非原住民族國會議員、社運團體、或是學者專家主動出面關心。 伍、結語 從1990年代以來,不管是墾殖國家、還是多元族群國家,以憲法條款來保障原住民族、或是少數族群的權利,幾乎是這些國家民主化的指標之一,也就是說,代表國家在尊重多元族群的前提下,願意重新建構彼此的關係。特別是對於墾殖者而言,為了要與原住民族進行歷史和解,要讓原住民族成為構成國家的主體、而非可有可無的客體,就必須承認原住民族的認同,也是國家認同不可或缺的一部分;而原住民族權利保障入憲,代表的是一種善意的態度、以及祈求諒解的決心。 台灣原住民(族)權利促進會在1984年成立,提出『台灣原住民族權利宣言[38]』,一直到人民制憲會議所提出的『台灣憲法草案』(1991)、以及第二次台灣人民制憲會議所提出的『台灣共和國憲法草案』(1994),都有原住民族專章。在2000年的總統大選,原運先驅者與民進黨總統候選人陳水扁結盟,並且一再獲得保證。不過,在2005年進行的第七次憲改,執政的民進黨與最大的在野黨國民黨攜手合作,在黨紀處分的威脅下,並不能讓原住民族任務型國民大會代表[39]有所著墨的空間。 回顧1994年的第三次憲改,國大將憲法增修條文裡頭的「山胞」改為「原住民」,以及1997年的第四次憲改,國大將憲法增修條文的「原住民」修為「原住民族」,同樣地,在人數懸殊的情況下,原住民族立法委員可以異軍突起,促成行政院原住民(族)委員會(1995)、以及通過『原住民族基本法』(2004)相較之下,因為政黨曲解政黨代表的意義,原住民族國大代表可以說是被政黨綁架、不能有所表現。 針對陳水扁總統的原住民族憲法專章承諾,原民會表現得最為積極,並早在2005年正式呈現『原住民族專章草案』(憲法原住民族政策制憲推動小組,2005)。至於民間方面,根據21世紀憲改聯盟(2006)所提出的憲改版本[40],採取的是分章打散的方式,也就是放在人權(第40條、原住民權)、國家/國會(第69-72條、參議院)、以及中央與地方關係(第118條、自治權)。大致上,主事者是希望透過參議院的設置,來保障原住民族的權利[41];然而,原住民族在國會的參與,並不能涵蓋關鍵的原權保障。 在政黨方面,根據台聯政策會(2006)草擬的『台灣團結聯盟版台灣憲法草案』,只有象徵性提及台灣現有住民包括原住民等四個族群、以及使用母語、自我命名、以及文化發展權(第23條),基本上,是把重點放在內閣制、或是總統制的選擇。 至於執政的民進黨,民進黨憲政改造研議小組下面設有人民權利組,負責原住民族權利條文。根據民進黨中央黨部政策委員會(2006)所提的『民進黨憲改草案』,經過內部協調,終於在形式上彙整成專章(第13.1章),總共有5條,包含原住民族地位保障(第168條)、自治以及特殊法制(第168.1條)、司法扶助與語言保障(第168.2條)、歧視支罰責(第168.3條)、以及成立特別基金(第168.4條)。大體而言,主事者對於原住民族主權的概念有所疑慮,同時,也認為土地補償會引起爭端[42]。最後的妥協[43],「其 [原住民族] 主權地位」修訂為「原住民族權」,並加上「國家語原住民族應建立夥伴關係」等字眼;有關傳統土地等集體權利的「合理賠償獲補償」,改變文字為「國家應依法律成立特別基金」。坦承而言,彼此的想法仍有相當大的差距,並未真正對話。 我們可以看到,原運者在推動原住民族權利入憲的過程,必須同時在三個不同層級的場域進行折衝,包括國際/鄰國、國家、以及泛原住民族運動/族人。事實上,不論是從事草根動員、對政治人物進行遊說、或是在修憲議會上的辯論,除了組織族人的能力、以及吸引媒體注意的竅門,對於原權發展的知識、以及政治妥協的手腕,仍然是原住民族運動者不可缺少的訓練。比令人憂心的是,在原運人士紛紛走入體制之後,原運團體似乎兵是疲馬倦,原權入憲的工作究竟要由誰來推動呢?由立委組成的原住民問政會、還是台灣原住民教授學會? 附錄一、各國憲法族群關係條款

參考文獻 21世紀憲改聯盟。2006。《憲法──21世紀憲改聯盟憲改版本》(第二版)。台北:21世紀憲改聯盟。 中央選舉委員會。2005。〈中央選舉委員會第三四六次會議紀錄〉(http://www.cec.gov.tw/

record/346%E7%B4%80%E9%8C%84.doc)。 李心怡。2004。〈制憲運動由下而上、總統的頭家動起來!〉《新台灣新聞週刊》431期,6月29日(http://www.newtaiwan.com.tw/bulletinview.jsp?period=431&bulletinid=

17986)。 民進黨中央黨部政策委員會。2006。〈民進黨憲改草案〉收於《台灣憲政的困境與重生──總統制與內閣制的抉擇》(研討會論文集)頁72-107。台北:民進黨中央黨部政策委員會。 憲法原住民族政策制憲推動小組(編)。2005。《憲法原住民族專章會議實錄》。台北:行政院原住民族委員會。 施正鋒。2006。〈建構台灣客家文化發展基礎〉政策研究報告。台北:行政院客家委員會。 施正鋒。2005。《台灣原住民族政治與政策》。台北:翰蘆圖書出版公司。 施正鋒。2002。〈台灣民主化的挑戰──國家肇建、民族塑造、以及國家打造〉發表於歐洲聯盟研究協會主辦「從歐洲反思台灣──在民主的元素中,探索台灣主體性的發展」。台北,台灣國際專利法律事務所國際會議廳,11月16日。 施正鋒。1999。《台灣政治建構》。台北:前衛。 施正鋒。1998。《族群與民族主義──集體認同的政治分析》。台北:前衛。 台聯政策會。2006。《台灣團結聯盟版台灣憲法草案》。台北:台灣團結聯盟。 伊凡諾幹。2006。〈伊凡諾幹委員憲改版本〉(初版)引言於「研商憲法原住民族專章會議」。台北:行政院原住民族委員會。8月30日。 Central Intelligence Agency. 2006. The World Factbook. (https://www.cia.gov/cia/

publications/factbook/index.html) Dow,

Coral, and John Gardiner-Garden. 1998. “Indigenous

Affairs in Australia, New Zealand, Canada, United States of America, Norway

and Sweden.” (http://www.aph.gov.au/

LIBRARY/pubs/bp/1997-98/98bp15.htm) Elkin, Stephen L., and Karol Edward Soltan,

eds. 1993. A New Constitutionalism: Designing Political

Institutions for a Good Society. Chicago: University of Chicago

Press. International Labour

Organization. n.d. “Indigenous Peoples

in Latin America.” (http:// www.ilo.org/public/english/region/ampro/mdtsanjose/indigennous/cuadro.htm) Jull,

Peter. 2002. “Constitutional Work in Progress: Reconciliation and

Renewal in Indigenous Australian and the World.” (pdf) Maybury-Lewis, David, ed.

2002. The Politics of Ethnicity: Indigenous Peoples in Latin American

States. Cambridge, Mass.: David Rockefeller Center for Latin

American Studies, Harvard University. Mendoza,

Carlos. n.d. “Indigenous Struggles for

Political Recognition and Participation in Guatemala: Long Walk to Democratic

Consolidation.” (pdf) n.a. 1997. “Indigenous

Peoples and the Constitution.” (http://www.austlii.edu.au/ au/special/rsjproject/rsjlibrary/car/issues_paper97/issues.htm) n.a. n.d. “What Is the Indian Population of México?” (http://www.public.iastate.edu/ ~rjsalvad/scmfaq/indpop.html) Oam, Gatjil

Djerrkura. 1999. “Indigenous Peoples,

Constitutions and Treaties.” Paper presented at Dialogue on Indigenous Rights

in the Commonwealth, London, July 23. Orren, Karen, and Stephen Skowronek. 1995. “Order and Time in

Institutional Study: A Brief for the Historical Approach,” in James Farr,

John S. Dryzek, and Stephen T. Leonard, eds. Political

Science in History: Research Programs and Political Traditions, pp.

296-317. Cambridge: Cambridge University Press. Robertson,

David Brian. 1994. “Politics and the Past: History, Behavioralism, and the Return of Institutionalism in

American Political Science,” in Eric H. Monkkonen, Engaging

the Past: The Uses of History across the Social Sciences, pp.

113-53. Durham, N.C.: Duke University Press. Sieder, Rachel, ed. Multiculturalism

in Latin America: Indigenous Rights, Diversity and Democracy. Houndmills, Basingstoke, Hampshire: Palgrave Macmillan. Van

Cott, Donna Lee. 2005. “Building

Inclusive Democracies: Indigenous Peoples and Ethnic Minorities in Latin

America.” Democratization, Vol. 12, No. 5, pp. 820-37. Van

Cott, Donna Lee. 2003. “Andean

Indigenous Movements and Constitutional Transformation: Venezuela in

Comparative Perspective.” Latin American Perspectives, Vol. 30,

no. 1, pp. 49-69. Van

Cott, Donna Lee. 2000a.

The Friendly Liquidation of the Past: The Politics of

Diversity in Latin America. Pittsburgh: University of Pittsburgh

Press. Van

Cott, Donna Lee. 2000b.

“Latin America: Constitutional Reform and Ethnic Right.” Parliamentary

Affairs, Vol. 53, No. 1, pp. 41-54. Van

Cott, Donna Lee. n.d.

“Latin American Constitutions and Indigenous Peoples.”

(http://web.utk.edu/~dvancott/constitu.html) Wickliffe,

Caren, and Matiu Dockson. 2001. “Maori Development in a Global

Society: Options for Constitutional Change.” Paper presented at Indigenous

Rights in the Commonwealth, South Pacific Regional Expert Meeting, Nadi, Fiji, October 15-16.

* 發表於行政院原住民族委員會主辦、美化環境基金會承辦「國中有國──憲法原住民族專章學術研討會」,台北,台灣大學社會科學院法學院國際會議廳,2006/11/18。 [1] 召集人為原民會副主委鄭天財,筆者忝為副召集人,而主要的撰稿人包括林淑雅、劉士豪、浦忠勝、胡慶山、高德義、林長振、林益仁、以及紀舜傑;見憲法原住民族政策制憲推動小組(2005)。 [2] 有關草擬的過程,見憲法原住民族政策制憲推動小組(2005)所編輯的實錄。 [3] 見《自由時報》2006/6/27(http://www.libertytimes.com.tw/2006/new/jun/28/today-p4.htm)。 [4] 我們這裡提到的,並不包括原住民族團體所舉辦的各種會議。 [5] 由許世楷在出使日本之前,於2004年推動、並擔任召集人;目前似乎停止運作;參見李心怡(2004)。 [6] 兩次會議主要推動人應該是該系黃錦堂教授、以及/或趙永茂教授。 [7] 負責人是台灣智庫法政部副主任曾建元。 [8] 聯盟總召集人為洪裕宏,論述資料組召集人為陳慈陽,執行委員有台灣原住民族政策協會理事、賽夏民族議會自治籌備委員會副總召集人趙一先(http://www.21cra.org.tw/read.php?id=273)。 [9] 其實,筆者只是總統制版的成員。 [10] 該組的召集人為顧立雄、周清玉、蔡憲浩,成員有陳慈楊(基本權)、趙永清、田秋瑾(環境保護)、王榮璋(社會福利)、黃淑英(婦女保障)、吳明敏(農業發展)、王塗發(產業經濟)、盧天麟(勞工)、以及陳秀惠(原住民)。基本上,是以民進黨不分區立委為主。 [11] 有學者雖然加上修飾詞「幾乎」,事實上,也就是認為「聽不懂」。 [12] 根據第七次憲法增修條文(2005),未來修憲必須經立法委員1/4提議,3/4出席,以及3/4出席委員同意憲法修正案,再經公民複決;複決修憲案,有效同意票必須超過選舉人總數過半。 [13] 見附錄一。 [14] 當然,與平權會(全台山地鄉平地人權益促進會))的糾葛,最後還是必須由政府出面協調。 [15] 這部分的討論、以及相關文獻,見施正鋒(2002)。 [16] 有關於新制度論與舊制度論的差別,見Orren與Skowronek(1995)、以及Robertson(1994)。 [17] 譬如澳洲國會在1998年對於『原住民土地法』(1993)提出歧視性的修正案,讓原住民深深體會到,如果沒有憲法上的保障,原住民的權利是隨時可以被剝奪的(Oam, 1999: 11)。 [18] 譬如柯林頓總統1994年與美國印地安人及阿拉斯加土著部落領袖歷史性會面談話(President Clinton’s

Remarks in Historical Meeting with American Indian and Alaska Native Tribal

Leaders, 1994)。美國憲法雖然有提及原住民族,基本上是賦予國會管制與「印地安部落」的商業(第一條第八款)。 [19] 由於紐西蘭的憲法屬於不成文法,『外坦吉條約』(Treaty of Waitangi,

1840),可以說是憲法的一部分。 [20]『瑪莫案第一號』(Mabo No. 1, 1988)、以及『瑪莫案第二號』(Mabo No. 2, 1992.)。 [21] 加拿大的憲法屬於不成文憲法,包含兩部分,除了『1982憲政法案』,還有『1867憲政法案』;見http://laws.justice.gc.ca/en/const/index.html。另為,該條款並將加拿大的原住民族分為印地安人、Inuit、以及Métis三大民族。 [22] 哥斯大黎加、以及宏都拉斯不承認境內有原住民族,不過,卻分別在1993、1995年簽署『國際勞工組織169號公約』。 [23] 瑞典的憲法包括The

Instrument of Government、The Act of Succession、The Freedom of the Press Act、以及The

Fundamental Law on Freedom of Expression等四部基本法,也可以說是屬於不成文憲法;這裡所指的憲法,就是The

Instrument of Government。 [24] 包括『外坦吉條約』、『人權法案』(Bill of Rights Act

1984)、以及『1986憲政法』(Constitutional Act 1986)等基本法。 [25] 通常是放在前言、或是比較前面的條款。 [26] 不過,也因為是隱含,未必會直接提及原住民族;因此,除非後面緊接著有其他相關條文,否則,很可能流於空談。 [27] 這樣的安排,最大的陷阱是將原住民族與其他弱勢者並列;在國家字元有限的情況下,原住民族的權利保障可能會被認為比較不迫切而擱置、甚至於犧牲。 [28] 我們先前整理『聯合國原住民權利宣言草案』(1995)所宣示的原住民族集體權,包括認同權、自決權、文化權、財產權、以及補償權(施正鋒,2005:34)。 [29] 包括被列為國家語言/官方語言、雙語教育、甚至於母語受教。 [30] 不包括薩爾瓦多、宏都拉斯、以及烏拉圭;智利、以及哥斯大黎加採用立法;蓋亞那則在研議當中。 [31] 正確的用字是resguardos(community held lands);見van Cott(2002: 49)。 [32] 加拿大的『1982憲政法案』在第二部分(章)就提及原住民族的權利。 [33] 巴西原屬葡萄牙,貝里斯(1992)、以及蓋亞那(1966)原屬英國,蘇利南(1975)原屬荷蘭;後三者在二次大戰後才獨立(括號違建國年份)。有關這些國家的本質,見施正鋒(1998:

251-59) [34] 有關原住民族與國家的關係,見Sieder(2002)、Maybury-Lewis(2002)、以及Wade(1997)。 [35] 請參考施正鋒(1999: 197-98)的「選舉制度興革概念架構」、以及van Cott(2000a:

19-35)的「三階段憲政轉型模型」。 [36] 有關玻利維亞、哥倫比亞、以及厄瓜多等國原住民族權利運動的入憲政治運作,見van Cott(2000a;

2002)。 [37] 玻利維亞在1994年修憲時,原住民族代表主張用「territory」,不被接受,最後定稿的用字是「original community

lands」(van Cott, 2003: 63)。 [38] 宣言共有17條,見http://web.my8d.net/m5a07/volem003/nowadays3.htm。 [39] 在300名任務型國大代表當中,具有原住民族身分的有13名(4.3%),包括民主進步黨的高萬金、鴻義章、高振蕙、打赫史達印改擺刨、楊智偉、夷將•拔路兒、曾智勇;中國國民黨的華加志、馬賴•古麥、張政治、陳德福;台灣團結聯盟的陳世章;張亞中等150人聯盟的史亞山。 [40] 考試委員伊凡諾幹(2006)針對這個草案,以原住民族觀點,提出相當詳細的條文修訂建議。 [41] 根據參與者劉士豪教授的說法,他原本提出8條建議條文;發言於「研商憲法原住民族專章會議」,政院原民會,2006/8/30。 [42] 在討論的過程(2006/8/29),平埔族也被引入;根據筆者與會的紀錄。 [43] 由陳明通教授與原住民不分區立委陳秀惠協商文字修改。 |