|

�@ �Ȯa��s�����* |

||

|

�@ �I���W** �H���j�Ǥ��@��F�Ǩt�[���@�F����s�ұб� |

||

|

�K�n

�b�o�g�פ���Y�A�ڭ̭����N�Q�Ȯa��s�����n�ʡA�]�N�O���A�Ȯa��s�쩳�n��t�ƻ�A���ۡA�ڭ̱N�q�dzN���B�Ш|���c�B�H�Ϊ��|�A�ȤT�Ө��סA���O���Q�Ȯa��s���w��A�̫�A���̱N�˵����e�Ȯa��s�ҭ��諸�x�ҡA�ù��ի�ij���ӥi�檺��V�C Reflections on Hakka StudiesCheng-Feng

Shih, Ph.D. Professor, Department of Public

Administration and Institute of Public Policy, Tamkang

University, Tamsui AbstractWe

will firstly look into the rationales why the field of Hakka Studies has been

justified. In the bulk of this paper, we will seek to delineate what

are required fir Hakka Studies as an academic discipline, educational

institutions, and social service for the Hakka. Finally, we will then

scrutinize what barriers it has encountered so far, and seek to provide for

some suggestions for its further development. �@ Therefore, the

establishment of Black Studies is not an end itself but a means to a larger,

more important end. Boniface

I. Obichere�]Ford, 1973: 11�^ When an Indian

breathes, it��s politics. Cindy

Gilday�]Benton-Banai, 2000:

23�^ To remain impartial

in the educational arena is to allow the current partiality to whiteness to

fester. Nathan

Hare�]1971: 3�^ If it is true as

Professor Vine Delorai, that consummate Sioux Indian scholar has said in his

latest essay, ��The most important question that an Indian student can ask

him/her self, is what I am learning useful to Indians?�� (and I believe

it to be), it is even more true that Indian intellectuals must ask, ��is

what I am teaching and writing and researching of value to the continuation

of the Indian Nations of America?�� Elizabeth Cook-Lynn�]1991:

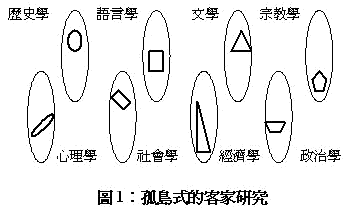

13�^ ���B�e�� �u�Ȯa��s�v�]Hakka Studies�^�i�H���O�x�W�Ȯa�B�ʥ�1980�~�N�o�b�H�ӡA�b1990�~�N�l�ͦӨӪ��@���Ǭ�A�i�Ӧb2000�~�N�}�l�i�J��פƪ����q�A�]�N�O�����j�ǫȮa�ǰ|�]2003�^�B��q�j�ǫȮa��ƾǰ|�]2004�^�B�H���p�X�j�ǫȮa�ǰ|�]2004�^�������P�ۥ��C�M�ӡA�ֽ��s���O�_�����n�]�߫Ȯa�ǰ|�B�H�ά����Ȯa��s���t�ҡA���M�|�����즳���}���j�P�Ϲ��n���A�M�ӡA�dzN�ɤ@�����������_������A�Ʀܩ�A�Ȯa�^�]���������٦P���ʪ̪��W�ߩt�ڡC���ަp���A�w�g��J�o����s���Ǫ̡A���U���ϩR�O�p�����@�Ӹ�V�Ǭ쪺�u�Ȯa��s�v�A���鴣�@���@���o�i���ƪ��u�Ȯa���v�]Hakkalogy�^�C �p�G�ڭ̱q���H����|��Ǫ��u�ڸs��s�v�]Ethnic Studies�^�o�ӻ��ӬݡA���ެO�u�¤H��s�v�]Black Studies�^�B�u�ԤB�Ǭ�s�v�]Latino Studies�^�B�άO�u�������s�v�]Native Studies�^�A��_���j�P�O�b1960�~�N��������|�̰ʡA�b���|�B�ʭ��_���餧�ڡA���F�^�����|�j����������ݡA�j�ǯɯɳ]��������t�A�@�譱�q�Ƭ����dzN��s�A�@�譱�i��Ш|�һX�A�]���A�����L�u���dzN�ӾdzN�v���u�¡v�Ǭ�Ө��A�N��s�B�оǡB�H�ΪA�ȳo�T���j�DZЮv���ѳd�Ө��A�o�ǾǪ̩Ӿ�ۤ�L�H�����|�A�ȳd���A�Ʀܩɭn�Q�X�����M�~���P����áA�s����������s�O�_���u�dzN�v�B�H�Φۤv�O�_�u���F�v�A�ȡv�C�b�ۦP���ߵ��U�A�p��T�ߡu�Ȯa��s�v���ۧکw��A�۵M�O�褣�e�w�����D�C ���M�u�Ȯa��s�v���̰��ȬO���Ȯa�ڸs�F�Ѧۤv�A�M�ӡA�u�Ȯa��s�v�ëD���M�`��Ȯa�����A�]�N�O���A�ڭ̩ڵ��Ĩ��M�_�ƥL�B�άO�����ۦu���~�|�A�ӬO�����j���e�Ǧʤt����h�A���O�غc�Ȯa�H�P��L�ڸs�M�Ӧ@�s�����Y�F�]���A���Ȯa�D�骺���h�A���O�إߦb��R���������A�Ʀܩ�n���N�Ѧa�M�D�P��a�X�z���w��A���Ȯa�H�����o�Ӧh���ڸs��a�������i�ίʪ��c���n���C�]���A�u�Ȯa��s�v���ĤG�ӥ��ȡA�O�Q��k����L�ڸs�B�H�ΰ�a�F�ѫȮa�ڸs�C�p�G�i�@�B�Ѥ�Ƹ겣�����רӬݡA�W�@�L�G���u�Ȯa��s�v�A�N�i�^�m�H���̬öQ�����Ѳֿn�C �b�o�˪��{�ѤU�A�u�Ȯa��s�v���u�O���߬�dz��y���@���dzN���A�]�O�@�Ӵ��ѽ��v�]empowerment�^�������@�ӱШ|���c�A��O�@�ǧe�{�Ȯa�ڸs�{�P������ҵ{�B�ڸs��ܪ��¡B�H�γW����a�F�����ۥD����C�b�U���A�ڭ̱N���O�q�dzN���B�Ш|���c�B�H�Ϊ��|�A�ȤT�ӭ��V�A�����u�Ȯa��s�v�����[�C �L�B�dzN��� ���b�H�Ȯa����s�D�骺�߳��ӬݡA�Y�n�ɩw�u�Ȯa��s�v����H�]object�^�A�ե��n�]�t���v�]�O�СB�g��^�B��ơ]�y���B�v�СB��ǡB���N�B�߫U���ͬ��覡�^�B��ס]�F�v�B�g�١B���|�^�B�{�P�B�߲z�]�L�Y�B���ȡB�@���[�B���ǡ^�B�H�ΰ^�m�A�]�N�O�e�ǥ���㦳�Ȯa�g�窺�D�D�A�p���@�ӡA�~���i�৹��a�]holistic�^�e�{�Ȯa�ڸs�������C ���L�A���p��L���쪺�Ǭ�AĴ�p���u�M����s�v�]Peace Studies�^�B�u���k��s�v�]Woman Studies�^�B�άO�U�ءu�ϰ��s�v�]Area Studies�^�A�u�Ȯa��s�v���i��Q����DzΪ��H��B�άO���|�Ǭ�Ҳ[�\�A���ɡA�u�Ȯa��s�v�p���֦��DzξǬ쪺�S���M���B�o�S�P�ɯ�����������ۥD�ʡH�Ĥ@�ؤ覡�O�N�W�z�D�D�����b�U�ӻ����Y�]��1�^�AĴ�p���v�ǡB�y���ǡB��ǡB�v�оǡB�F�v�ǡB�g�پǡB���|�ǡB�άO�߲z�ǡA�A���ձN�U�ӻ�쪺�Ȯa��s���O�[�`�_�ӡC

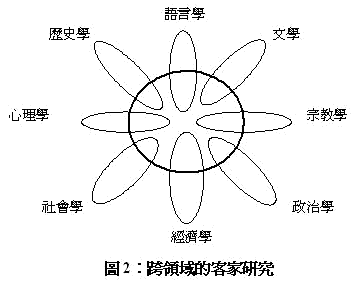

���D�O�A�U���쥻���ۤv����s���ߡA�Y�ϯ�A�Ǫ��@�N�N�Ȯa�C����s��H�A�o�n���糧��b�z�סB�H�Τ�k�W���]���A�λ������O�_���ѥ|���ҷǡA���ɡA�Y�Ϧb�U��줹�\�U�ҧ������Ȯa��s�A���ȱN���p�L�v�����t�q�A���h�u����h�����]multidisciplinary�^���Ǫ̦@�����|�A��X���u�@�۷��}�d�A�N���p�ݯʪ����ϹC���A���Ѫ��ֿn�۷��x���C �۹�a�A�p�G�n�@�u���������]interdisciplinary�^��s�A������u�Ȯa��s�v�������@�@�ӡu�M�~���v�]discipline�^�A�Ө�L�����u���O�Ȯa��s�̪��@�����h���u�M���v�]subject area of

specialty�^�]��2�^�F���ɡA�b�E�J������s���V�U�A�~���i�ಣ�;�X�ʪ���s�涰�CĴ�p���A�@�W�M���O�벼�欰���F�v�Ǫ̡A�o���L�γ\�|���K�ҹ�Ȯa�ڸs���벼�欰�A���L�A�X�o�I�h�b�O�b�i���e���R���ڡA�ӫȮa�u�O�˵����ڸs���V���@���W�ةʼƭȡA�λ��A�٦���L�P�˭��n�����V�����[��B�άO����F�۹�a�A�@�ӥH�Ȯa�F�v�欰�C����s���ߪ��Ǫ̡A���F��������ƬF�v�Ǫ���¦�V�m�A���w�|�N�Ȯa�[�I���@���J���D�b�A�Ө�L�ڸs�B�Ϊ̬O���������F�v�Ҧ��A�u��Ψӷ��@��ӲաA���y�ܻ��A�Ȯa�]�����ӬO�Q���@�W���ܼơ]independent variable�^�A���藍��û��Q�����i���B�i�L�������ܼơ]intervening variable�^�Ӥw�C

�H�ثe�ͤ��ݵo����ϭ����ӻ��A�g�L�ĤC���˪k�ץ�����ס]2005�^�A�]�N�O�ҿת��u��|��b�v�A�Y�N�b2007�~�|�檺�ĤC���ߪk�e�����|�A���F��|�u����225�@�113�u�A�ϰ���|�N�����אּ��@��ϡ]�۹�h�ƨM�^�A�b�o�˪����|��פU�A�Ȯa�^�@�A�~�ߥ��ӫȮa�ڸs�ѻP����ʨưȪ��Ŷ��|�Q�j�T���Y�C�M�ӡA���������|�ҩe�U�i���ϳW�����Ǫ̨ӻ��A��a���ӬO�j���L�p���A�Ө�ת��]�p�]���ӬO�⪼���A�]���A�S�����n�S�O�Ҽ{�Ȯa�ڸs���ݨD�F�M�ӡA�F�v���ǡ��F�v�z�|�i�D�ڭּ̤Ʊڸs�N���ʡ]minority�^����a�����ʪ��N�q�A�P�ɡA�]���w���ڸs�Ĭ�]conflict prevention�^���n���@�ΡA�]���A�D�Ȯa��s�Ǫ̪����Ӥ����A���F���i��O�H�@��ƨӱ����ۤv���F��D�q�H�~�A�]���i��O�������Ȯa���Ѥ����A�S�����쪺����D�q�A���@�N�����U�ݡB�άO�Ĩ����쪺�X�@�A���M�N�K���F���K�y��ƪ����|�A��s���G���|���q��ڸs���Y���M�ӵo�i�C �۹�a�A�D�H���p�D�v�A�Ȯa��s�Ǫ̷��M���|�����Ӧ��o�˪��D�[�ʰj�סA���L�A���ɡA�̤j���D�ԬO�����������M�����Ү�滛�AĴ�p����F�v�ǡB�άO���|��סF�Y�Ϧo���L�����ܼ��S�w���D�D�A���L�A�u�n��ƥR�����F�v�ǰ�¦�V�m�A�]�A��ǭ��ǡB��s��k�B�H�ΰz�סA�n�z�L�{�������m�n��J�ǡA�ëD�����i�ΡC���M�A�b�u�Ȯa��s�v��Ъ�����A���K�n�V�ݩ�Dzλ�쪺�F�v�ǬɨӭɱN�A�߱��������]guru�^���Ǫ̧�J�A�q�Ƴ��w��¦�B�H�ζ}�ݻ�쪺�u�@�F�b�l�D���d�T���L��ɴ��A�H�ץͩ^�m�dzN���ӷ~���Ȯa��s�͡A�ե��n�ܤ֨��o�Dzλ�쪺�ƭס]minor�^�A�~����O�b�ۥߪ��ᤧ��A����Dzλ��P�u�Ȯa��s�v���s���y�����ȡC ���L�A��ڥ������D�O�A�s���u�Ȯa��s�v�i�H���@�@���M�����ܡH��i�@�B���A�쩳�u�Ȯa��s�v�n�p��~�ন���@�ӾǬ�H�ҿת��u�dzN���v�]academic discipline�^�A�i�H���T�ةw�q�G�����A���i�H���O�@�����N�]art�^�B�άO�����]craft�^�A���t�ۥ������v�����F�A�ӡA�o�i�H�N���@�اӷ~�]vocation�^�B�άO�I��]calling�^�A���F���D�������ʽ�A�٦��R�����^�m�N��F�̫�A���N���ۤ@�رM�~�]profession�^�A�i�H���O����Ǫ��Ѫ��H���]Goodin &

Klingemann, 1996: 4-5�^�C�p�G�H�M�~�����רӬݡA�C�ӾdzN����������ۤv���P���M�~�n�D�A���F�_�X���M�~�۲z�B���|�d���B�H�ά�s��O�H�~�]Goodin &

Klingemann, 1996: 6�^�A�٭n�]�A�������@�P���߳��B���䷧���B�֤߽��D�B�D�n�z�סB��s��k�B�H�έ��j�D�ԡ]Karenga, 1993: xv;

Anderson, 1990: 2�^�C �ѩ�Ȯa�ǰ|�O�b�u�Ȯa��s�v�������e�N�w�g�]�ߡA�]���A��쪺�o�i���o�b�N���e�i�����A���_�a�i��ۧکw�q�B�H�νվ�A�S�O�O�����B���D�B�z�סB�H�Τ�k�C�p�G�ڭ̼ȥB�N�u�Ȯa��s�v�w�q���u���t�Φa��s��ئ]���A�b��ر��U�A�|�p��v�T�Ȯa�ڸs�v�A����A�ڭ̦ܤ֥����b�߳�����B���@�ѡC �N�߳��Ө��A�ڭ̥H���A�u�Ȯa��s�v���ӬO�u�H�Ȯa�����ߡv�]Hakka-centered�B�άOHakkacentric�^���Ǭ�A�]�N�O�j�եH�Ȯa���[�I�A�ӧe�{�Ȯa�ζH�B�H�θ����Ȯa�g��F�P�ɡA�ڭ̧Ʊ�H��P���A�סA���F�n�ȥ����v�ݾl���t���誩�L�H�A�٭n�b�F�Ѧۧڪ��L�{���A���յۥh��������Ȯa�H���{�P�F�̫�A�ڭ̧Ʊ������B���V�X�Ȯa�ڸs�ҥ��ߪ��N�ѧκA�]�άO�z���^�A�H�O�٫Ȯa�ڸs���s���v�Q�]group rights�^�B�H�α��ʫȮa�H������֬�C �o�˪��~�|���[�c�A�I����O���t�۴X�������۩������]�C�����A���b�T�߫Ȯa�ڸs�s�b���j�e���U�A�Ȯa�g�禳��dzN��s�W�����ȡF���ۡA�Ȯa�g��i�H�ϥά�Ǫ��覡�Ӭ�s�A�]�A���T���y�z�B�X�z�������B�H�Φ��Ī��B��F�̫�A���O�q�ڸs���Y�B�٬O��a���骺�߳��ӬݡA�ڭ̬۫H�Ȯa�g�禳�䥿�����^�m�A�ר�O�b�����F�����W���W�C ���A�N�F�v���Ǫ��h���Ӭݡu�H�Ȯa�����ߡv�A�ڭ̭����n�G�_�ڵ����Ȯa�ڸs�ҥ[�������B�[���B�άO�t�O�ݹJ�A���ެO���v�����B�٬O�s�@���F�ڭ̤]���M�Ϲ����Φ����P�ƬF���B�άO�ĦX���I�A���ެO�j�O�G���B�٬O�`�`�����A�]���ެO�Q�������B�٬O�D�ʿ�ܡF�ڭ̧�n�j�P�D�i��a���ּƱڸs�v�Q���O�١A���ެO�F�v�B�g�١B���|�B�٬O��Ƽh���C �ѡB�Ш|���c �u�Ȯa��s�v�@���Ш|���c�A�i�H�q��F��´�B�v��u���B�оǥλy�B�H�νҵ{�w�Ƶ��X�Ӽh���Ӧҹ�C�����A�N�u�Ȯa��s�v�w���ߩR����F��´�Ө��A�N��פơ]institutionalization�^�����ФW�Ӭݡ]Champagne & Stauss, 2002:

3-6�^�A�i�H�ѦۥD�ʳ̰����Ȯa�j�M�|���A���i���X�j�Ǹ��Y���Ȯa�ǰ|�A�άO���X������@�t�ҡB�ǵ{�B�άO��s���ߡA���@�Ө��]��3�^�C�N�Ȯa�j�ǦӨ��A�ѩ�v�ͳ��O�ѫȮa�H�Һc���B�άO�H�Ȯa�H���D��A�dzN�W���M�|�H�u�Ȯa��s�v�����ߡA�z�פW�ݨӡA�դ��������դ�ջڪ������X�e���F���A�v��B�H�νҵ{���w�Ƭ۹�W�|����X�z�A���|���]�H�}�ҡB�άO�ѻݤ��Ū��������p�C���L�A�p�G�v���Y�歭��b�Ȯa�����A���ȷ|���ڸs�j�����ĪG�A�]���A�u�n���l�`�Ȯa�D��ʪ���h�U�A�����A�}��W�B�A�i�H�N�D�Ȯa�v�͵����ڸs������IJ�������C

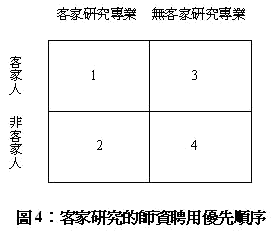

�ĤG�ئw�ƬO�Y�p�d��A�b�{�����j�Dzz�Y�t�~���߫Ȯa�ǰ|�C�ѩ�O�|�Ū��s��A�t�Ҥ����ۦ��@��A�v��B�ҵ{�W�i�H���q���L�F���~�A�u�n�������Dzλ�줣�n�ۮt�Ӥj�A�]����X��s���Ŷ��C�̭��n���O�A�ѩ��㦳�۷��{�ת��W�ҡA�|���n�b�հȷ|ij�W�����g�O�ɧU�B�H�ƭ��B�B�άO�w��Ŷ��A�٬O�i�H�C�b���l�C���L�A�p�G�ǰ|�O�ѭ쥻���t�ҡB��s���ߡB�άO�@�P��ء��q�ѱШ|�����X�s�ӨӡA�i��|������{�����v��ӥX�{�]�H�]�ƪ����p�A�i�ӳy���L�k�u����M�~�H�諸�~�ҡC���Y�������p�A�O�j�Ǧp�G���w�n�ߡA�u�O���̬������i��Ѻ�`���w��س]�A�{���]�F�M�|�B�]���F�q�A�p���@�ӡA�Ȯa�ǰ|�N�u���L�O�u�����L���]���F�@���~�Ӱ]���_���A�Ȯa�ǰ|�_���դ����t���^�l�A�Ʀܩ�i��Q�����૬�����|��ǰ|�C �ĤT�ر��p�O�]�߫Ȯa��s���ߡB�Ȯa��s�ǵ{�B�άO�Ȯa��s�t�ҡA�i�H���O�@��j�ǹ��h����ƥD�q���_�X�^���A�i�H���Ȯa�B�H�ΫD�Ȯa�ǥ;DZo�Ȯa�g��C�@��Ө��A�Ȯa��s���ߥi�H��O�w�]�Ȯa��s�t�Ҫ��v�y���D�A�q�`�u��²�檺��s�H���A�S����O�}�]�ҵ{�C����A�Ǯեi�H���b�Dzλ��A�ն}�X���a���Ȯa�������ҵ{�AĴ�p���v�ǡB�y���ǡB�H���ǡB�άO���|�ǡA�榳�l�O�A�γ\�i�H���ո�t���Ȯa��s�ǵ{�A�S�O�O�b���ǥͻݨD�����p�U�F�o�˪��ǵ{�A�i�H�Ȯɩ}�N�b��@�t�Ҥ��U�A�]�i�H�b�ǰ|���U�B�@�F���v��B�H�ξǥͳ����۷��ӷ�����A�W�ߪ��t�ҴN����릨�B�I�����X�C���L�A�Y�ϫȮa�t�Ҥ��A�H�H�X�U�A��_�Ȯa�ǰ|�A�b���ѤW�٬O���դ��v�����H���A���D�O���Ӧۮե~���T�w�����A�~�|�Q�������ج۬ݪ��������C ������u�Ȯa��s�v�Юv�B�άO��s�H�����u�ΡA�s���n��Ʀ�ذ_�X������H�ڭ̥i�H�q�Ȯa�����B�H�αM�~��O��ӭ��V�ӫ�ҡ]��4�^�C�����A�ѩ�C�ӱڸs�����ۤv�W�S�����v�g��A�o�O�L�H�L�k���N���A�]���A�b�z�Q�����p�U�A���ӬO�ѫȮa�Ǫ̨Ӿ���C�ĤG�ӭ��V�O�q�ƫȮa��s���M�~��O�A�i�H�[����Х]�A�O�_�b�Dzλ�챵���Y�檺�dzN�V�m�B�ӳդh�פ�O�_�P�Ȯa��s�����B�Ϊ̬O�_���L��������s�C�N�z�פW�ӬݡA�dzN�V�m���ӬO�_�X���n�D�A�_�h�A�O�S����k�t��W�߬�s���d���F���D�O�A����O�����N�����N�@�i��Ȯa��s�A�]�N�O���A�p�G�u�O�@�Ӿ��|�D�q�̡A�o���L���L��O�����o��¾�B�A�������P��b�Dzλ�����o�Ǧ쪺�t�ҡA���M����H����u�Ȯa��s�v���O�P�u�A�]���A�s���ӽЪ̪��Ǧ�פ�B�άO��s�p�e�O�_�����A�ܤ֥i�H��窥�O�_����s�ʾ��Ȯa�C

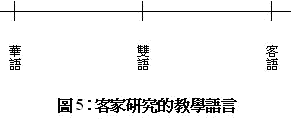

�ھڤW�����Q�סA�̨Ϊ��Ȯa��s�����ӬO�P�ɨ�ƫȮa�����B�S�O�㦳�Ȯa��s�M�~��O�̡F�۹�a�A�̤��A�����H��O�J�D�Ȯa�H�B�P�ɤS�ʥF��s��O�̡C���D�O�A�b�Ĩ��ץh�k�i��z�蠟��A�ڭ̭��諸�D�ԴN�O�u����vs.�M�~�v����ܡA�]�N�O�A�쩳���M�~��O���D�Ȯa��s�̡B�٬O�S���M�~�g�窺�Ȯa�H�A��̥i�H�C���u���Ҽ{�H��h�W�A�ڭ̻{���M�~��O���g�����ӬO��Ȯa�������n�A�]���A���D�O�@���n�ժ����U���~�̡B�άO�����H�h�A�_�h�A�b�@�ӷs�Ъ��dzN���A�n�P�ɰV�m�@�ӷs�H�B�o�S���ݦo���L�q�ƱоǬ�s�A�X�G�O��n�������F�]���A���D���b�j�dz����I�����о����O�A���ӧ�o�˪��ůʼȮɫO�d�A���h�u���@�ӭݥ������v�C �M�h�A�u�Τ@�W�㦳�M�~��O���D�Ȯa��s�̡A�ëD�����S�����I�C�����A�ڭ̾�ߪ��٬O�u�ഫ�̡v�]convert�^�A�]�N�O���A�b�H�B��ƪ����p�U�A���n�u�Ȯa��s�v������ǡA�ե����H�b�Dzλ���ܫȮaij�D�@���Ǧ�פ媺�D���A�]���H�γ\�u�O���F�ӽЬ�s�p�e�h�@���D�ӵy�@�վ�A���ެO���o�Ǧ줧�e�B�άO����i�浦������V�A�ڭ̵L�k�O�Ҧo���L�O�_�@�N��@�������ߤO�O�d���u�Ȯa��s�v�C�ڭ̥H���A���F���z�L�u�����e�����ͨӮǺV�����H�~�A�ߤ@�వ���N�O�u���᪺�w����Ų�AĴ�p���A�������w���۷���v����s�����Φb�u�Ȯa��s�v�F���A�Y�ϬO�@�Ө㦳�M�~��O���Ȯa��s�̡A�ڭ̤]�������ݦo���L�J��H��A�|�p��M�w���s��O���t�����Dzλ��B�H�Ρu�Ȯa��s�v�C ���A���ެO�_�㦳�Ȯa�����A�̧x�����٬O�p�����Ȯa��s�̨㦳�Ȯa���u�ӷP�סv�]sensitivity�^�A�]�N�O���A�p�����|��Ȯa�ڸs�b�E�p�x�W���L�{���A�b�ʥF�{�N��a�O�٪����p�U�A�p�����e���D���w���ߩR�C�@�Ӹg�L�M�~�V�m���Ȯa��s�̡A�]�\��Ƭ��������ѡB�q�ƹL��������s�B�]���j�P���J���ʾ��A�M�ӡA�u�n�o���L�L�k���o�Ȯa���P�z�ߡ]empathy�^�A����A���X�Ӫ���s���G�B�άO�F����ij�A�Y�D�B�����v�A�����i�ण�ūȮa�ڸs���ݭn�A�Ʀܩ�P�Ȯa�ڸs���Q�q���D�ӹ��C�ڭ̥H���A�p���[��u���e�ѻP�M�~�u�Ȯa��s�v���骺�g���B�H�ΧV�O�i��u���᪺�P�����|�ơA�γ\���ҧU�q�C �̫�A�쩳�Ȯa��s�Ǫ̬O�_�@�w�n���o�Ȯa�ܡH�H�dzN��s���зǨӬݡA�p�G�@�ӱq�ưϰ��s���H�S�����a�y����O�A�ե��b�Ĥ@����m�����o�W�����ê�A�Y�ϬO�����ƪ�½Ķ�]�I���U�A���K����k�ҡF�ר�O�b�i��Ĥ@�u����s���ڡA�ե��n�����Ķ�H���B�άO��ƴ��Ѫ̡A���K���j�u�k�o���ʾѡC�]���A�Y�Ϥ���ƫȮa�����A�_�X���Ȼy��O�O���n���A���D�O�o���L�Ҷi�檺��s���αq�ƥг��լd�B�άO�P�Ȯa�H��������ܡC �ܩ�оǤ譱�A�N������j���Q�תŶ��A�S�O�O�j�dz����ҵ{�A�N���ЦӨ��A�i�H�ѳ̷��ݪ��W�L�ػy���_�ʸܡA���i��ػy�P�Ȼy�åΡA���Q������ĥΫȻy�]��5�^�C���M�ڭ̨èS���k�w����a�y���B�άO�x��y�A���L�A�ԫ�H�ӡA�ػy�o�O��誺�u��y�v�A�Ш|���Ʀܩ@�ӱ`�]���u��y����e���|�v�A�]�]���A�ػy�Q���@�оǻy���A�ܤֳQ��áF�Y�Ϫ�~�Ӧb����p�Ǧ��ҿת��u�m�g�y���v�оǡA�M�ӡA�C�g�u���@�`�ҵ����G�ơA�M�����~�B��ƵL�ɡC �M�ӡA�q��ڤH�v����y�Ӭݡ]�I���W�A2004�^�A���y���ЬO���H�v�A�S�O�O���ּƱڸs�Ө��A�y���N�O��ô�ڸs�R�ߤ��i�ʤ֪��n���C�S�O�O���Ȯa�ڸs�Ө��A�y���O�w�q�Ȯa�{�P�̬��K�������[����A�]���A���[�H�ӡA�u�٧ڥ��y�v�@���O�Ȯa�B�ʳ̭��n���D�D�F���A���ѫȻy���ҥH�|��s�A�i�H�j�P�k�S�Ϊv�̦b�ʦ~�өұĨ����u��y�F���v�C�b�o�˪��j���Ҥ��U�A�H�Ȯa�ܨӶi��D�y���Ȯa��s�ҵ{���оǡA���M����ٱo�W���O�½ëȮa�{�P���̫���S�A���L�A�ܤ֥i�H��Ӫ��Ȯa�^�A��y�t�@�ӫD�ͬ��Ȯa�ܪ��Ŷ��A�]�N�O���A�Ȼy�]�i�H�@���Ш|����ǥγ~���y���F���D�Ȯa�ǥͨӻ��A�ר�O�Ӧ۫D�Ȯa��m�a�Ϫ̡A���F���P�żƪ��Ȯa�y���ҵ{�H�~�A�o�Ǥ]�i�H���@�Dz߫Ȯa�ܪ��i���B�νҵ{�C ���L�A�Y�Ҽ{��ëD�Ҧ����v�ͳ����ګȮa�ܡA�ܤ֦b�{���q�A�i�H�ĥΫȡ������y���覡�оǡC�j��Ө��A���y�]bilingualism�^���T�ؤ覡�A�Ĥ@�جO�ĥΧ{���ҿת��u�۵M�y�v�覡�A�]�N�O�b�Ұ�W�H�ػy���оǥD��A�A�A�צa�ﴡ�Ȯa���J�A�ר�O���D�Ȯa�ǥͦӨ��A�γ\�i�H���`�Ǻ��i���νw�B�աA������|���ͻq�����e���Pı�F���L�A�o�زV�f�����y�о����K�|���ǥͦ��u���������v�]diglossia�^���{���A�]�N�O���A�~�H���ػy�~�O�D�n���y���A�ӫȻy�u��@�����n�j�������U�ʻy���A�]���A�o�����y�ҵ{���ӥu�O�J���ҵ{�B�άO�L��ʪ����k�C �ĤG�����y�оǬO�H��t�@���������d��A�]�N�O���A���F�Y�ǽҵ{�H�ػy�оǥH�~�A�S�O�O�s�ͪ������A��L���~�Ū��ҵ{�����ĥΫȮa�оǡC�o�˪��w�Ƥ覡�A�̤j���u�I�N�O���y�ǥ;��֦b�~��������o�Ȼy��O���˩w�A�p���@�ӡA���ǥͲ��~���ڡA�N�i�H�P�ɨ�Ƭ۷����Ȼy��O�C���L�A���D�Юv�]���������y���˩w�n�D�A�_�h�A���ګȻy���Юv�N�û��u����Ъ�Žҵ{�C���M�A�o�˪����y�оǥ����إߦb�@�Ӱ��]�A�]�N�O�y����O�������W���ݨD�A�_�h�A���ȥu�����Ӷi�@�B�q�Ƭ�s�̡B�άO���۷��ϩR�P�̡A�_�h�A���ȩۥͤ����C �ĤT�جO�Ĩ��������y�оǪ��覡�A�]�N�O���A�o�O����ʪ���ҡA�P�@�ؽҵ{�P�ɶ}�]�Ȼy�B�H�εػy���Z�šA���ǥͦ���ת��ۥѡC�����A�o�����b�v�꦳�۷��W�Ҫ����p�U�A�~���i��p�����צa�}�ҡA�]���A���D�O�@�ұM�����Ȯa�j�ǡB�άO��¦�ҵ{�A�@��Ȯa�ǰ|���ȬO�ߦ��l�ӤO�����C���~�A�Y�ϥ���ҵ{�}�o�X�ӡA���D���S�O�����]�B�άO��ҤH�ƪ�����A�_�h�A�p��ǥ����Ȼy�оǽҵ{�A�N�O�ҵ{�W�����@�j�D�ԡC �����ӬݡA�Ȯa�j�����ӬO�n���l�D���ؼСA�_�h�A�b�ثe�H�z�u��Ǫ����覡�ӦҮ֤H����|��Ǫ��x�ҤU�A�Ǫ̩������F�ɵ��ӳQ���i��������o�q�Ƶ�Ų����s�A���o���N�פ�g�@��V�վ㬰���Z�W�CSCI�]Science Citation Index�B��Ǥޤ�����^�BSSCI�]Social Sciences Citation Index�B���|��Ǥޤ�����^�BEI�]Engineer Information�B�u�{���ޡ^�BA&HCI�]Arts and Humanities Citation

Index�B���N�P�H��ޥί����^�BTSSCI�]Taiwan Social Science Citation

Index�B�O�W���|��Ǥޤ�����^���dzN���Z�A�Ȯa�ǰ|���t�Ҫ���s�ե��n�����o�Ǿ��c���즨�ߪ��v���C�Y�ϨS���o�˪����O�A�Ȯa��s�Ǫ̤]�n���ɾD��Dzλ�쪺��áB�άO���b�A�Ʊ�N�ۤv����s�ɦV�u�D�y�v�A�]���A�ߦ��b�W�ߦۥD���Ȯa�j�ǡB�άO�Ȯa�ǰ|���|�����j�ժ��@�����U�A�_�h�A�Ȯa��s�Ǫ̪��ɵ��L�{�@�w�|����T��C �v�B���|�A�� �Ȯa��s�̥����M���a�ۧڦa��A�ѩ�u�Ȯa��s�v�����O�Ȯa�B�ʪ��A�͡A�]���A���F����s�B�оǵ��dzN�d���H�~�A�٦��@�����Ѥ��l�����|�A�ȸq�ȡA�_�h�A�N�u���L�O�Q�ҿץD�y���|�Үج[���j�ǧl�Ǫ��˪O�}�F�C�N�u�Ȯa��s�v���ؼЦӨ��A�ڭ̥i�H�ѫȮa�ڸs�B�ڸs���Y�B�H�ΰ�a�T�ӭ��V�Ӧҹ���ȡA�]�N�O�Ȯa�ڸs�ۧڻ{�P���غc�B�P��L�ڸs�i��ﵥ�����ʡB�H�λP��a���X�z�w��C���F���@�����i�Ȯa�^���n�x�B�H�ξ���Ȯa�ڸs����ޥH�~�A�u�Ȯa��s�v�]�i�H�@���ڸs������ܪ��¡A���~�A�٥i�H�ۥD�a�ɩw��a������C �����A���Ȯa�ڸs�����Ө��A�u�Ȯa��s�v���̰n�D�A�N�O�p�����Ȯa�ڸs�F�Ѧۤv�B���s�e�{�ۧڡC�ڭ����ӥi�H�P�N�A�b���������v���Ҥ��U�A�Ȯa�H�b�x�W���o�i���䧢�V���߸����{�A�S�O�O�b����H�Ƹ��h���ԫn�H�B�H�αj���k�]�]ascribed�^�S�����@�ơ]homogenized�^���F�v��ơA�Y�������P���B�A���N�O����䶫�ơB�άO�ۧ����ΤơA�S�O�O�~�|�Ϫ��^�F�Y�Ϥ@�V��@�W�ߪ��Ȯa��m�]��˭]�B����^�A�H�۫��m�t�Z���Ԫ�A�~�Ӫ�������ۦa�R�E�۩T����쪺�w���P�C�`���A�Ȯa�H������{�P���ﭫ�s�Q�������D�AĴ�p���G�s���Ȯa�{�P�O�p�͡B�����B�άO�o�i�H�Ȯa�g�禳��S�O���B�H�@���Ȯa�H���Pı�O�ƻ�H�Ȯa�N�ѬO�p�ͪ��H�Ȯa�����O�p����o���H�Ȯa�L�Y�����جD�ԡH�H�ΫȮa�H�i�H�����˪��վA�H �u�Ȯa��s�v���F���߫Ȯa�ڸs�������ۧکw�q�A�]�n���h�Ȯa�H�P��L�T�ӱڸs����IJ�A�p������Y�ص{�ת��t���ɽu�AĴ�p���G�Ȯa�ڸs�b�������ڸs���c���A�s���v�O���Y�p��H�Ȯa�ڸs�s���n��t�W���䨭�B���۷��͡B�٬O����̪�����H�Ȯa�ڸs�P��L�ڸs�����ʡA�s���O���ɡB�٬O�����H�Ȯa�ڸs�P��L�ڸs�������A�s���O�n�����T�w���Ҧ��B�٬O�n��ij�D�@��ܩʪ����ʽվ�H�o�ص����O�n���w�b�^�B�s���B�٬O�����h���H�s���x�W�Ȯa�H���ڸs�g��A�P���~�x�W�Ȯa�H���P�H�P����B�F�n�ȡB�άO�@�ɨ�L�U�a���Ȯa�H�O�H ���M�A�u�Ȯa��s�v�٭n�z�L�ڸs�F�����W�e�A���ڸs�P��a���������Y���X�ب��A���ɡA�������w�줣�u�O�������Ȯa�ڸs���N���H�B�άO�ڸs�����թM���ĤT�̡A�Ʀܩ�n���ɬ���a�F���D�ɪ̡AĴ�p���G�s����a�O��t�ʱڸs���u��B���[�����P�B�٬O���Ѥ����C���W�h���ۥD����H��a���ڸs���Y�O�n����۵M�B�٬O�n�������J�H�s���o�O�@�ӳ�@��ơB����ơB�Ѥ�ơB�٬O�h����ƪ���a�H�s���o�O�@�ӵؤH���~�H����H�]Chinese�^���D����a�B�n�q���ڡ]Austronesian�^���D����a�B�٬O��̤@�˭��n�������ڰ�a�H�o�O�@�ӭ�����ڡ]indigenous peoples�^��a�B���ޡ]settler�^��a�B�٬O�����]immigrant�^��a�H��a���ӵL���ڸs���t���B�٬O�����[�H�ӻ{�H�ڸs�������t�����ӬO�v�����u�B�٬O��פƤ���n�H��a���Ӱl�D�ڸs�������ĦX�B�٬O�M�ӡ��M���H�p�G�n�i��M�ѡA���L�h�������q���ڸs�����A�O�n�Ĩ���ѡB�H�ơB�٬O���諸�A�סH��a���Ӯ����Ķi��Ϫ[���B�٬O�n���a�O�٤ּƱڸs���v�Q�]minority rights�^�H�s���֤~�O�ּƱڸs�]ethnic minority�^�H�O�_�n�]�w��a�y���B�x��y���B�άO�q�λy���H ��B���y �p�G���u�Ȯa��s�v�O�{�N�Ȯa�B�ʩҶʥ͡A�Ӳ{�����Ȯa�ǰ|�O�F�v�H�����F���A����A�@���u�Ȯa��s�v���s���@���l�A�ڭ̪��d��������ӤH�M�~����i�B�άO�º�dzN��쪺�إߡA�ӬO�٭n���ۨ}���ӱq�ƫ�Q�һX�u�@�B�H�ΰ��i�㦳�Ȯa�믫�����ѥ��l�F�]���A�ڭ̨ä��������Ȯa�{�H����������y�z�A�٭n���եh�����쩳�O���Ǧ]���غc�Ӧ����A�n�h���R�Ȯa�{�P�p��v�T�Ȯa�ڸs������欰�A��n�w��Ȯa�ڸs�B�ڸs���Y�B�H�ΰ�a�w��A���X���Ī��F���ب��C �p�G���H�]���Ȯa��s�̰��۩�p�������|���h�A�i�ӳQ�����o�O�u�F�v���T�v�A���n����o�Ǥ����H���Ϥ��̧@���dzN�^���ƺC�F�p�G�o�ǤH���l�̯u����ߪ��A�O�Ȯa��s�̥��}�{�������ê����c�ʡB�Ʀܩ��ƩʼɤO�A����A�L�̤��ȬO�L�d�����[�̡B�άO���g�N�����q�̡A�ӥB�O�o�ؤ�t���Y���W�N�����B�Ʀܩ�O�c�N���[�`�̡C �ƹ�W�A�ھ�Garza�]1999�^�����꾥����Ǭ�s���ҹ�A�ּƱڸs�Ǫ̡]minority scholars�^����s�A�å��]���ۨ����F�v�H���B�άO���ڸs�����h�Ӧ��Ҵ�l�A�]���A�ҿסu�������[�B�Y�ԡv���C���A�u�|��ê�~����������DZq�ƾ�����Ǭ�s�CLowy�]1995�^�Ʀܩ�D�i�A�쥻�o�DZڸs��s���c���]�ߡA���F�����ѤW�����ȡA�F�v�W������d���C �ھ�Australian

Vice-Chancellors�� Committee�]2001�^�A�D�w���j�ǴX�G��������������ڪ��оǬ�s���A�ӭ�����ڡ]Aboriginal and Torres Strait Islander�^�u���F�D�w�`�H�f��2.1%�]Australian Bureau

of Statistics, 1998�^�C�۸����U�A�x�W�Ȯa�ڸs���H�f�ܤ֦��F�`�H�f��12.6%�]����s�A2004�^�A�]���A���O���Ȯa�ڸs�ӻ��A�{�����Ȯa��s�ǰ|���t�ҡ����ߡA��M�����F�p�G�H�ڸs�M�Ӫ��[�I�ӬݡA���D�Ȯa�H�����|�F�ѫȮa�ڸs�A�F�����ӦҼ{�A�W�[�Q���������Ȯa��s���c�C �@ �ѦҤ��m �m���Ȯa�F���n�Cc. 2000�C�L�X���B�G����Ȯa�`���C �i���w�C2004�C�q�Ȯa��s�P�Ȯa�ǡr��Ū��x�W�Ȯa��s�Ƿ|���߮y�ͷ|�u�ڦV�ȾǤ����G�Ȯa�Ǭ�s���^�U�P�i��v�A�x�_�A�x�W�j�Ǫk�ǰ|��ڷ|ij�U�A2��14��C ���B�ɡC1991�C�q�Ȯa�Ǭ�s�ɽסr����}�����s�m�r�ީ�ڸs�M�{�ꤧ���G�Ȯa���|�P��ơn��10-15�C�x�_�G�����ѧ��C ���^���C2004�C�q�ڦV�Ȯa�Ǥ����G�Ȯa�ڸs�v���^�U�P�i��r��Ū��x�W�Ȯa��s�Ƿ|���߮y�ͷ|�u�ڦV�ȾǤ����G�Ȯa�Ǭ�s���^�U�P�i��v�A�x�_�A�x�W�j�Ǫk�ǰ|��ڷ|ij�U�A2��14��C �L���C2004�C�q�Ȯa�Ǭ�s�v���w�w�Ȯa�Ǫ����P�o�i�n�o������F�|�Ȯa�e���|�D��u2004�Ȯa���ѽ¡v�A�x�_�A������N���A12��19��C �I���W�C2004�C�m�x�W�Ȯa�ڸs�F�v�P�F���n�C�x�_�G��Ī�ϮѥX�����q�C �����ʡCn.d.�C�q�Ȯa�Ǫ��w�q����ij�r�]pdf�^�C ����s�C2004�C�m����Ȯa�H�f��¦��ƽլd��s�n�C�x�_�G��F�|�Ȯa�e���|�]http://www.

hakka.gov.tw/ct.asp?xItem=6918&CtNode=518&mp=298&ps=�^�C Anderson,

Talmadge. 1990. ��Black Studies: Overview and Theoretical

Perspective,�� in Talmadge Anderson, ed. Black Studies: Theory, Method, and

Cultural Perspectives, pp. 1-10. Pullman, Wash.: Washington State

University Press. Australian Bureau of Statistics. 1998. ��2034.0 -

Census of Population and Housing: Aboriginal and Torres Strait Islander

People, Australia, 1996.�� (http://www.abs.gov.au/

Ausstats/abs@.nsf/7d12b0f6763c78caca257061001cc588/c159fa62a2e98d2fca2568a9001393e4!OpenDocument) Australian Vice-Chancellors�� Committee. 2001. Indigenous

Culture in Higher Education. Council of Australia��s University

Presidents (http://www.avcc.edu.au/content.asp?

page=/policies_ programs/indigenous/ index.htm). Champagne,

Duane. 1996. ��American Indian Studies Is for Everyone.�� American

Indian Quarterly, Vol. 20, No. 1, pp. 77-82. Champagne,

Duane, and Jay Stauss. 2002. ��Introduction: Defining Indian

Studies through Stories and Nation Building,�� in Duane Champagne, and Jay

Stauss, eds. Native American Studies in Higher Education: Models for

Collaboration between Universities and Indigenous Nations, pp.

1-15. Walnut Creek, Calif.: Altamira Press. Cook-Lynn,

Elizabeth. 1991. ��The Radical Conscience in Native American

Studies.�� Wicazo Sa Review, Vol. 7, No. 2, pp. 9-13. Duran,

Livie Isaro, and H. Russell Bernard, eds. 1973. Introduction

of Chicano Studies. New York: Macmillan. Ford,

Nick Aaron. 1973. Black Studies: Threat or Challenge?

Port Washington, N.Y.: Kennikat Press. Goodin,

Robert E., and Hans-Dieter Klingemann, 1996. ��Political Science: The

Discipline,�� in Robert E. Goodin, and Hans-Dieter Klingemann, eds. A

New Handbook of Political Science, pp. 3-49. Oxford: Oxford

University Press. Garcia,

John A. 1997. ��Latino Studies and Political Science: Politics and

Power Perspectives for Latino Communities and Its Impact on the Discipline.�� JSRI

Occasional Paper, No. 34. Garza,

Hisauro. 1999. ��Objectivity, Scholarship, and Advocacy: The

Chicano/Latino Scholar in America.�� JSRI Occasional Paper, No. 58. Hare,

Nathan. 1771. ��What Should Be the Role of Afro-American Education

in the Undergraduate Curriculum,�� in John W. Blassingame, ed. New

Perspectives on Black Studies, pp. 3-15. Urbana, Ill.: University

of Illinois Press. Karenga,

Maulana. 1993. Introduction to Black Studies. Los

Angel: University of Sankore Press. Kershaw,

Terry. 1990. ��The Emerging Paradigm in Black Studies,�� in

Anderson Talmadge, ed. Black Studies: Theory, Method, and Cultural

Perspectives, pp. 17-24. Pullman, Wash.: Washington State University

Press. Kulchyski,

Peter. 2000. ��What Ia Native Studies,�� in Ron F. Laliberte,

Priscilla Settee, James B. Waldram, Rob Innes, Brenda Macdougall, Lesley

MaBain, and F. Laurie Barron, eds. Expressions in Canadian Native Studies,

pp 13-26. Saskatoon, Sask.: University Extension Press. Lowy,

Richard F. 1995. ��Eurocentrism, Ethnic Studies, and the New World

Order: Toward a Critical Paradigm.�� Journal of Black Studies,

Vol. 25, No. 6, pp. 712-36. Morrison,

Dane, ed. 1997. American Indian Studies: An Interdisciplinary

Approach to Contemporary Issues. New York: Peter Lang. Poblete,

Juan, ed. 2003. Critical Latin American and Latino Studies.

Minneapolis: University of Minnesota Press. Price,

John A. 1978. Native Studies: American and Canadian Indians.

Toronto: McGraw-Hill Pyerson. Robinson,

Armstead L., Craig C. Foster, and Donald H. Ogilvie, eds. 1969. Black

Studies in the University: A Symposium. New Haven: Yale University

Press. Rosaldo,

Renato. 1985. ��Chicano Studies, 1970-1984.�� Annual Review

of Anthropology, Vol. 14, pp. 405-27. Yang,

Philip Q. 2000. Ethnic Studies: Issues and Approaches.

Albany: State University of New York Press. * �o�����j�ǫȮa�ǰ|�|��u�Ĥ@���x�W�Ȯa��s��ڬ�Q�|�w�w���y�����U���Ȯa�P�a����|�v�A�x�_�A��ڷ|ij���ߡA2006/10/29-30�C ** 10699�x�_���l�F�H�c26��447���Fcfshih@mailtku.edu.tw�C �����v�d�j�ǡ]2004�^�B�H�Ϋ̪F�Ш|�j�ǡ]2004�^���O�]���Ȯa��Ƭ�s�ҡC���\�j�ǡ]2003�^�B�}�n�z�ǰ|�]2004�^�B�H�ΥȮN�j�ǡ]2005�^�]���Ȯa��s���ߡC���������c�����M�N�ǰ|�Ȯa���Ϭ�s���ߡ]2003�B��٫Ȯa��s���ߡ^�B�̪F�Ȯa�j�ǫȮa���~��s���ߡ]2004�^�B���^��ޤj�ǫȮa���d��s���ߡ]2005�^�B�H�Ω��s��ޤj�ǫȮa��Ƭ�s���ߡ]2000�^�C�t�~�A���s��Ǥj�ǥx�W�y��Ǩt�]���Ȼy�աB�H�ΰ�߷s�˱Ш|�j�ǥx�W�y���P�y��Ш|��s�ҳ]���x�W�Ȯa�y�աC Ĵ�p�����j�dzq�ѱШ|���߱б¶��������A�u���j�S�����|��ǰ|�A�Ȯa�����v��]���R���A�N�]�߫Ȯa�ǰ|�A�O�F�v�䲼�z�w�Ш|�F���v�]�m�p�X���n2003/11/20�^�C �����u�Ȯa�ǡv���Q�סA���i���w�]2004�^�B���B�ɡ]1991�^�B���^���]2004�^�B�L���]2004�^�B�H�η����ʡ]n.d.�^�C �S�٬��u������Ǭ�s�v�]Chicano Studies�^�F��Duran�PBernard�]1973�^�BGarcia�]1997�^�BPoblete�]2003�^�B�H��Rosaldo�]1985�^�C Ĵ�p�����j�ǫȮa�ǰ|���ߪ��v�����u���i�����dzN��s�P�оǤH�~�B�`�ƫȮa�ǰ�¦�P�Ȯa��s�v�F��http://hakka.ncu.edu.tw/hakka/modules/xt_conteudo/?id=3�C�ӥ�q�j�ǫȮa��ƾǰ|���ؼЦ��G�����n���A���F���ܡu���s�Ȯa�y���Τ�ơA�P�i�����P����o�i���Ȯa��ƥͺA�v�H�~�A�ٴ��\�u�P�i�Ȯa�ڸs�P�ꤺ��L�ڸs�Ʀܥ��y��L�a�ϫȮa���s���}�ʷ��q�pô�A�H�i�@�B�إߦX�@������Y�A���Ȯa��ƫO�s�αڸs�믫�ĦX�@�P�V�O�v�F��http://hakka.nctu.edu.tw/Hakka-A-webpage/hakka_B_002.htm�C |