|

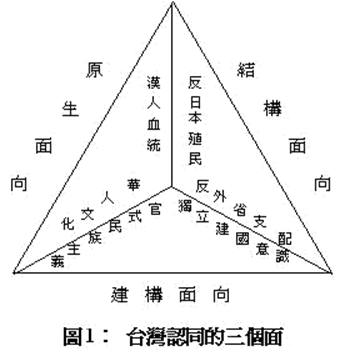

在我們的想像中,認同是高度流動的,可以因為情境(contingency)的變動而有所調整。因此,在不同的歷史脈絡(context)之下,台灣認同可能會有不同的呈現(representation)。先前,我們曾經以原生、結構、以及建構三個層面,來解構台灣人在認同上的呈現(施正鋒,1999:4),也就是漢人血統主義/華人文化主義、反日本殖民主義/反外省人族群主義、以及官式民族主義/獨立建國意識(圖1)。儘管我們當時嘗試著以多面向的途徑來觀察台灣人的認同,不過,在每個面向,我們還是以二元對立(binary)的方式來分析自我(self)與他者(other)之間的差異,在無意之中,我們卻把自我內部的多元成分加以同質化/均一化(homogenized)了,也因此,難免將少數族群可能存在的特色淡化、甚至於虛無化,特別是位於邊陲地帶(marginalized)的混合(hybridized)認同(Powell, 1997)。

由於台灣是一個多元族群的國家(施正鋒,2006)在反對使用任何霸權來建構台灣認同的同時,我們有必要進一步分別檢視這三個層面。對於原生面向的台灣認同,我們的重心在血緣、文化與認同的關係,特別是本省人與外省人通婚之中的原住民與外省人的通婚;針對結構面向,我們考察的切入點集中在結構性不平等與族群/民族認同之間的關係;就建構面而言,我們將分別以三種不同的模式來觀察。

壹、虛幻的原生性認同

根據「原生論」的說法,集體認同是建立在某些無可抹滅的核心(core),特別是共同的血緣、文化特徵(譬如語言、宗教、傳統)、或是體質特色(譬如膚色、髮色、基因),因此,如果要定義一個族群、或是民族,或是說想要證明它們的存在,就一定要把這些原本就存在的一些本質(essence)找出來,因此,這種觀點又被稱為「本質論」(essentialism)。基於對於實證主義(positivism)對於科學哲學的信念,學者相信自己的責任就是要「中立地」把這些「客觀上」觀察得到的「歸類式」(ascriptive)指標、或是隱藏在基因的符碼,戮力地去挖掘出來,彷彿,如果沒有一點具體的原生基礎,認同的真實性(authenticity)就無法獲得確認。

在這樣的理解之下,就是要把社會現象當作自然現象處理,如果科技知識無法把想像中的血緣與體質之間的關係串聯在一起,集體認同就必須強調文化特質的呈現,尤其是對於族群認同的確認而言。因此,我們可以看到,對於族群語言凋零而憂心不已的客家菁英,基於已經看不到「福佬客」有可能重新擁抱客家認同的現實,除了要想辦法提高客家話在公共場域的能見度,包括公家機關、教育機構、以及媒體呈現,甚至於費盡心思去發明傳統(invented tradition),譬如說移植中國的擂茶而加以商業化,企盼能透過擴大與他者的文化差異來鞏固自己的認同。其實,不管台灣客家族群是否有製作擂茶的傳統,這並不重要,關鍵是在客家自我認同的參考架構中,最重要的他者(significant

other)福佬人並無擂茶的習俗,因此,至少可以豎起一道族群間有形的文化界線。同樣地,當一些原住民菁英要求國家以語言能力的認證,來作為原住民族升學優惠的先決條件,多少也希望能挽救日見流失的族語,期待原生性的文化特徵是捍衛族群界線的最後一道堡壘。

對於戰後來自中國各省的外省族群來說,儘管彼此在血緣、文化上可能有漢、滿、蒙、回、藏、苗等等的差別,不過,由於官方的省籍註記傳統作法,有意、或無意把逃離中國的集體記憶凍結起來,又加上若無似有的職業(軍公教)、以及居住(眷區)的實質隔離(segregation),泛外省族群認同大致可以獲得國家體制的確保。尤其是在國語政策之下,北京話/華語不只是個人垂直流動(往上爬)的保證,更是一種比籍貫更為方便的族群辨識線索,特別是在進行跨省的族群內婚(endogamy)情況下,父母在原鄉的母語原本就很難傳承,因此,國民黨政府所建構的「標準的國語」,儼然成為外省人捍衛族群認同的第一道防線。對於一些識時務為俊傑的本省菁英來說,如果要想在國民黨體制之下出人頭地,除了多此一舉標榜自己的祖籍是福建、或是廣東以外,再不就是要跪拜外省權貴為義父母,或是乾脆委身嫁娶其子女來作血脈交流,不過,最便捷的終南之道還是要通曉鴃舌之語;相對之下,有意識的台灣青年,即使有能力捲舌講「中國話」,除了說不願意在精神上屈服這種「垂直雙言」(diglossia)以外,更是要抗議外來統治者所延續的內部殖民式(internal

colonialism)差別待遇。

在原生思維的制約下,如果說本省籍的女婿對於外省族群整體不能有所立即的助益,本省籍的母大舅卻是出乎意料之外的提供遲來救贖可能。在過去,文成公主的和番政策是用來羈靡非漢的蠻夷之邦,因此,通婚多少意味著暫時和解的姿態,譬如,國民黨民眾服務站的幹部刻意婚娶民住民的貴族;然而,當異族通婚呈現不對稱的型態之際,也就是清一色由本省女性下嫁外省男人,很難不被解釋為是另一種支配的關係。不過,如果從早期漢人與平埔族之間的通婚來看,在外省族群性別分配失衡的行況下,採取族群外婚(exogamy)大體是自然的趨勢;只不過,在嫁雞隨雞的傳統下,本省籍的媽媽幾乎是形同隱形人一般,根本不可能會被鼓勵保有原屬族群的特質。在這裡,我們可以看到,如果原生論要能適用於跨族通婚的話,文化層面的同化似乎是遠重於血緣/體質上的混血,也就是說,即使第二代只有一半的外省血統,然而,一旦經過單一文化的洗禮,特別是生活在自我封閉的眷區環境,主觀上的認同立即躍升為居於上位的外省認同。

在諸多的通婚模式中,外省老兵與原住民族的通婚屬於邊陲中的邊陲,因為兩者是兩邊最為弱勢的成員。當老榮民逐漸凋零逝去之際,原住民族菁英適時對於孤兒寡母伸出援手,也就是願意放寬原住民族身分認定的標準,接納只有一半血統的外省子弟,分享國家對於原住民族的優惠措施,包括聯考加分、以及公職選舉的身分限制。然而,隨著這些所謂的「一胞半」(外省與原住民通婚的後裔)開始屆齡高中、大學聯考,不僅排擠到原有原住民的入學機會,也讓一些非原住民開始質疑原住民族優惠制度的正當性,也有些學校開始作程序上的限制。究竟一胞半是外省人、原住民、還是其他組合的認同?目前,原住民採取開放的方式,也就是只要對方更改姓名、冠上母姓,就代表願意接受重返母系族群的洗禮;其實,當我們看到原住民在影劇圈發跡,雖然一開頭未必揭露其原住民身分,不過,多少也反映出手足之情。令人不安的是,如果原住民身分只是代表著短暫的策略性調整,原住民的片面善意很可能帶來難以預測的影響。

以立法委員高金素梅為例,即使有原住民族身分所帶來的保障名額,如非外省族群的奧援,恐難在諸多泰雅族男性候選人的夾殺中突圍。在民進黨執政以來,由於昔日的原住民權利運動者紛紛進入體制服務,社會運動路線頓時退卻,她的言論適時填補異議的真空。不過,當她一在以原住民身分主打日本殖民議題之際,譬如慰安婦、或是烏來的高砂義勇軍紀念碑,很難不被認為是站在外省族群的立場、來看中日戰爭中的歷史傷痕。誠然,外省族群仍然無法忘懷南京大屠殺的記憶,而包括原住民在內的所有本省人,對於日本的殖民統治也有愛恨交織的情愫,特別是在太平洋戰爭擔任軍伕的意義,這是國家必須想辦法去調解的分歧。然而,當她硬要將外省觀點定位為國家觀點之際,反而造成「非原住民本省人」對原住民的政治誤解加深,也就是懊惱為何原住民只會支持泛藍/國民黨,原本因為文化沙文主義所帶來的偏見因而治絲而棼。此時,由「瓜兵」(官兵)到「民國」,在歷史停格之際,原住民族彷彿是朝野鬥爭當中的人質,永遠要被「白浪」(歹人)雙方逼迫交心表態。

其實,原生論的背後隱藏著兩項未經證實的假說:如果原生性指標的相似點越多,彼此的認同越為相近;相對地,如果兩者的原生性差異越多,彼此在認同上的距離越遠。這樣的推斷,大體與傳統「非我族類、其心必異」的想法相近。然而,有關集體認同的文獻可以提供無數的證據,說明這兩個想當然爾的隱性原生式信念是禁不起考驗的,譬如說安格魯•薩克森人可以至少有英國、美國、加拿大、澳洲、以及紐西蘭等五個國家,彼此的民族認同並不相同,也沒有明顯想要生活在同一個國家的期待;同樣地,日爾曼人也至少分布在德國、奧地利、以及瑞士三個國家,並沒有統一的問題;又如,阿拉伯人就有22個國家。相對地,瑞士、比利時、以及美國等多元族群國家,即使內部有不同程度的族群齟齬,內部並沒有民族認同的差異。換句話說,原生的同質性並非凝聚民族認同的充分條件、更不是必要條件;同樣地,原生的異質性並非民族認同歧異的充分條件、也不是必要條件。

貳、不確定的結構性認同

根據「結構論」的說法,一群具有共同文化特徵的人未必會形成共同意識;只有當這些人膚受到彼此有相同的際遇,特別是面對不公平的政治、經濟、社會、以及/或文化結構,感受到權利、資源、地位、以及/或價值分配的失衡,大家才會凝聚共同的認同──不管是族群認同(ethnic identity)、還是民族認同(national identity)。我們可以看到,結構論的基本論述是族群差異與差別待遇相接(coterminous)而相互強化(reinforcing),因此,在族群菁英的動員之下,群眾才體會到集體的福祉被「族群化的國家」(ethnicized

state)剝奪,族群意識逐漸覺醒,終於提升為民族意識。

在台灣人的民族運動論述中,最常見的基本主軸是強調台灣人(漢人為主體)如何在四百年來受到外來政權統治,因此,所謂「三年一小反、五年一大亂」的說法,除了表示台灣人民性強悍以外,更是用來表達對於外來統治者的正當性最強烈的抗議,也就是說,這塊土地是「六死三留一回頭」渡過黑水溝的先民,避過番人出草、千辛萬苦所開墾出來的,官府憑甚麼前來坐收其成?因此,與第三世界國家的民族運動相同,抗爭(primary resistance)就是台灣人民族認同萌芽的先聲,要擺脫殖民地的地位,建立自己的國家。事實上,當年日本如果能公平對待「本島人」、而且在太平洋戰爭中戰勝,那麼,台灣人會堅持要求回歸祖國?同樣地,如果國民黨的陳儀行政長官府能降低接收的貪婪姿態、退守台灣的中華民國政府能善待台灣人,那麼,台灣人菁英會想到要追求獨立建國?

其實,如果只是單純的支配(domination)關係,那麼,台灣人的抗爭就與中國傳統的農人抗暴、或是西方國家的工人革命相仿,也就是說,這只是階級革命、絕非民族革命。因此,我們這時候必須進一步檢視,究竟「外來政權」(alien regime)所指涉的外來者、或是外人是誰?從黨外運動開始到現在,大家比較有共識的外來統治者是指荷蘭、西班牙、以及日本,也就是說包括西洋人、以及東洋人在內的殖民統治,因此,站在中國的歷史脈絡來看,這些政權是「竊據」台灣,特別是與戰後國民黨政權交替的日本統治時期,一向被貶為「日據時代」。到目前為止,支配者與被支配的台灣人之間的差異,至少可以說是在種族上(racial)的不同,也就是白種人支配黃種人。當然,我們也可以說,這裡也有不免隱含著滿清中國被洋人瓜分的框架,也就是說,台灣是夾在兩者對抗之中的爼中肉、任人宰割。

不過,滿清政府有時也被視為外來政權,尤其是從「反清復明」的脈絡來看;既然明鄭是正統,那麼,加以收服的清朝當然是異族王朝,因此,從朱一貴事件(1721)、林爽文事件(1786)、到戴潮春事件(1862),從乙未戰爭(1895)到噍吧哖事件(1915),都可以說是以漢人為中心來看統治者是否為外來者,也就是,滿洲人與日本人都是非漢的異族(更不用說荷西等紅毛番)。就歷史來看,當年明鄭談判降清的條件(楊碧川,1987:33-36),剃髮結辫關鍵著是否順服的文化象徵,而早期民間的喪葬儀式也殘留心向明庭的遺志。在這樣的理解下,當代人對於滿清的排拒,有可能是要找回漢人統治中國的正統,因此,與標榜「驅逐韃虜、恢復中華」的興中會、同盟會的看法相去不遠。戰後,國民黨接管台灣,簞食壺漿迎接王師,應該就是出自於這種單純的「同文同種」的原生認同感。

然而,為何在清兵入關(1644)、台灣歸清(1683)已經有兩百多年之後,滿清政府還會被當作異族統治?極有可能是台灣人怨懟滿清在甲午戰敗(1894)而於『馬關條約』(1895)割讓台灣,新仇舊恨交織,在徬徨無助的孤兒意識當中,重新燃起滿洲人是異族的想法,因此,想要把台灣當作是漢人的另外一個世外桃源;由此來看,持這種看法的人,對於肇建中華民國(1911)的孫中山所揭櫫的中華民族主義(Chinese Nationalism),未必就是茍同。我們猜想,這樣的認同轉折,應該是在二二八事件之後才成為論述的主流,因為,即使唐景崧等人打著藍地黃虎旗成立「台灣民主國」(1895),旗號還是「永清」,也就是還沒有/不敢有另起爐灶的獨立自主意識(黃昭堂,1993:218-21)。

一直要到二二八事件(1947)爆發,台灣人才被迫思考,為何朝思暮想的祖國,竟然會比殖民統治者還要來得凶殘?如果說充當日本人走狗的「三腳仔」令人鄙夷,那麼,來自唐山的遠親仗勢著手中所握的槍砲、恣意魚肉凌遲台灣的「同胞」,豈不更令人深惡痛覺嗎?因此,當民間所流行傳的非人化口訣「狗去豬來」、當「外省人」開始被視為「中國仔」之際,醞釀的就是要如何掙脫原生的漢人羈絆,台灣人半世紀來的單相思,終於在白色恐怖中幻滅──原來,被生父母棄養出賣的「亞細亞的孤兒」,即使再如何委曲求全,還是被當作隨時可以轉手讓渡的「新婦仔」、甚或是永遠被視為外人的「查某女間仔」。

當年,中國國民黨在內戰中敗給中國共產黨、被迫流亡台灣(1949),除了對外要面對毛澤東「武力解放台灣」的威脅,另一方面又要面臨本地人無言的抗議,其中,最大的挑戰是如何安置百萬軍民,因此,最便捷的安身立命之處就是軍方、公家機構、以及教育文化單位。然而,在國家的庇佑之下,「外省人」享有非常的優惠待遇,與日治時代在台灣的「內地人」(日本人)一樣,而「本省人」儘管再如何力爭上游,也逃不過「本島人」作為「清國奴」的本質宿命。因此,即使先前沒有爆發二二八事件,即使沒有陳儀、或是蔣介石等政治/軍事元兇,整個社會所瀰漫的結構性的不平等,不管是國家暴力、還是官逼民反,終將凌駕相仿的原生性特徵。

如果說日本殖民統治的「皇民化運動」之下,「內台共學」、以及「日台一體」是騙人的幌子,那麼,國民黨政權的黨國體制(party-state),其實是以「反共抗俄」來遂行其一黨專政、以「動員戡亂」來合理化其少數統治。因此,二二八事件只不過是台灣人在認同上轉變的觸媒而已,真正令人無法忍受的是制度化的垂直涵化(acculturation)關係,也就是說,國民黨一方面要透過教育、文化、傳播等國家機器的工具,想盡辦法來將精神上被日本人污染的台灣人加以「中國化」,另一方面,卻又透過文化覇權的洗腦,挖空心思讓台灣人相信,自己的本質是次等的、粗俗的,如此一來,這些被禁錮的心靈才會不得不自縛雙手、認命地繼續沉淪下去。

作為一個從未志願參加、卻又被認為是擊敗的民族,台灣人在每年的光復節一再地被提醒著自己的羞辱,因此,必須思考「作為台灣人e悲哀」的意義。此時,台灣人要對抗的中華民國「國軍」,不管是解釋為「國家的軍隊」、還是「國民黨的黨軍」,其實是與清朝「官兵」如出一轍,都不過是外來統治者的支配工具。或許,「台灣人bey [想要] 出頭天」的誓願,不只是要求一視同仁,而是「台灣人bey當家作主」;因此,在問自己「這是誰的國家?」「這個國家值得我們效忠嗎?」之際,答案越來越清楚,就是要在自己的國家裡頭、做自己的主人。

有人主張將支配與族群脫鉤,或許能因此降低族群差別的政治性,也就可以減緩政治人物的操弄。譬如對於二二八事件的詮釋,在馬英九陸續提出國家暴力/官逼民反的觀點之後,黃昭堂、林義雄等人似乎有附和讚揚之聲。根據政治學上的理論,光就國家政策的建議來看,如果能讓階級與族群相互切割(cross-cutting),或許能預防被支配者將不公平的措施視為集體命運而訴諸族群意識的凝聚(solidarity)。問題是,當牽涉到歷史意識(historical

consciousness)的辨識之際,如果只有不被承認的集體受害者(victim)、平凡的旁觀者(bystander)、以及寂靜的受益者(beneficiary),卻沒有謙卑的加害者(perpetrator),這種去脈絡化的和解,要如何一筆勾銷已經因為歷史事件而形成的族群差異、甚至於民族差異?不管是官逼民反/民逼官反、還是先鎮後暴/先暴後鎮,是否因為彼此早已心存非我族類,因而才會有鎮壓/抗爭?即使不看過去,面對族群對於國家定位的分歧,公平的福利分配就能有效安撫意識上的歸屬?此外,如果中國誘之以經濟利潤的分享,台灣人在政治層面的自主嚮往是否能因此就被凌越?

如果時光倒流,當初若不是日本戰敗投降,若不是麥克阿瑟將軍派遣國民政府來替盟軍接管台灣,若不是有中國內戰所帶來的激劇社會經濟變動,若不是顢酣無能的國民黨囿於一己之私,若不是韓戰爆發,台灣人將會面對怎樣的選擇?也許是在日本的統治下,像沖繩人一般,無奈地當日本人;也許命運像是美西戰爭以後的西班牙殖民地,徘徊於獨立的菲律賓、美國的屬地(殖民地)波多黎各及關島、或是被打壓的古巴;或許「重回祖國的懷抱」,安分的作「一國兩制」安排之下的香港、澳門、或是海南島,從此斷絕脫離中國的念頭?問題是,在中國的軍事威脅、政治打壓、以及外交封鎖之下,模糊不清的唐山記憶早就淪為張牙舞爪的夜魔;有朝一日,如果中國兵臨台灣,將是另一個外來政權。然則,如果美國堅持台灣自足於『台灣關係法』(1979)之下、動彈不得的「不統不獨」現狀,如果美國成為台灣自主的絆腳石,是否也是外來政權?

參、爭辯中的建構性認同

我們究竟可以如何以「建構論」的觀點來看台灣人的民族認同?如果我們考察拉丁美洲民族運動的經驗,大致可以將其民族塑造歸類為三種模式:土生仔(creole)、混血(mestizo)、以及土著(indigenism、indigenista)。首先,土生仔式的民族運動是由白人墾殖者的後裔所推動,這是一種三叉式的任務,一方面要擺脫那些被稱為半島人(peninsulars)的征服者的政治支配,另一方面要切斷與祖國西班牙的臍帶,同時,又要在墾殖社會肇建嶄新的民族國家。再來,混血式的民族運動是對於前者的純種白人血統提出反省,務實地承認墾殖者與原著地印地安人有所通婚、文化上也有相當程度的混合(hybridity),因此,正可以建構足以與西班牙以及土著區隔的國家。最後,土著式民族運動是嘗試著要去面對墾殖社會的外來性格,思考以本土化來建立國家的正當性。

如果我們將前面所觀察到的模式,運用到美國、澳洲、紐西蘭、以及加拿大等墾殖國家來看,大致是以安格魯•薩克森文化作為主體,也就是白人土生仔的民族認同。不過,由於移民政策帶來的多元族群現象、以及思考如何與原住民族和解,除了美國還是堅持所謂公民式的民族主義以外,加拿大與澳洲至少已經在口頭上宣示本身是多元文化的國家,至於紐西蘭,由於毛利人的人數佔了總人口的百分之十左右,在形式上比像是雙民族組成的國家。

我們先前曾經建構一個墾殖社會政治發展的概念架構(施正鋒,2003:4-9),認為台灣與前述墾殖社會所面對的課題大體相仿,也就是墾殖者的後裔(包括福佬人、以及客家人)必須面臨雙面的挑戰:對外如何抗拒祖國、以及帝國主義者的吸納,對內如何正視原住民、以及新移民(包括外省人、以及婚姻移民)。在這樣的脈絡下,除了說主張與中國統一的看法以外,我們大致也觀察到土生仔、混血、以及土著等三種台灣認同的建構論述。

首先,從李登輝的「新中原」論述到陳水扁的「華人國家」說法,可以說是一種土生仔的民族認同關,基本上是無法擺脫台灣人對於漢人血統、以及華人文化的原生束縛,特別是當國家所承認的原住民族只占總人口不到百分之二之際,民族認同的主體就是主觀上自認為是漢人、已經是土生土長(natives)的墾殖者後裔;因此,不管是楊西崑的「中華台灣共和國」(Chinese Republic of Taiwan)、還是雷震的「中華台灣民主國」(Democratic State of China-Taiwan)(鄭欽仁,2002),還是脫離不了以華人中心的國家構思。

既然是以所謂的漢人作為認同的核心,洋人(荷、西、日)、以及滿清人異族當然是被當做外來統治者,而明鄭則要被視為漢人的正統。然而,如果考慮鄭氏王朝對於原住民族嚴苛的徭役賦稅(史明,1980:107),這個漢人王朝應該也是外來政權;事實上,對於原住民族來說,不管遷徙台灣的先後,所有的漢人都是「歹人」(壞人)。因此,漢人政府可以接受原住民族對抗日本「理蕃」的「牡丹社事件」(1874)、「七腳川事件」(1908)、「李棟山事件」(1912)、「太魯閣事件」(1913)、「大分事件」(1915)以及「霧社事件」(1930),至於清朝厲行「開山撫番」所發生的「大港口事件」(1877)、或是「加禮宛事件」(1878),卻是尷尬而難以面對。

再來,廖文毅在戰後所提出來的「混血論」,顧名思義,可以算是混血式的民族認同關,也就是結合漢人、原住民(高砂族)、荷蘭人、西班牙人、甚至於日本人而成為Formosans,這是台灣人嘗試要與中國切割的原生式初試啼聲。不過,或許由於漢人對於「雜種」的鄙視,這種帶有美國民族大鎔爐色彩的民族論述並不被接受。簡管如此,民間所流傳的「有唐山公、沒唐山媽」說法,一直對本土派學者提供無限的想像,彷彿是要追求那西方人在北美洲所想像的「高貴的野蠻人」意象,因此,對於平埔族的研究方興未艾;除了文史學者的歷史重建以外,更有醫學專家試著要以科學的證據,用來證實單身的漢人墾殖者(羅漢腳)與平埔族大量通婚的史實,以對抗政治中國所用的「血濃於水」民族大義。

儘管這種混血論多少還原了台灣人母系先祖、自來被漢人社會刻意模糊的歷史正義,不過,這是一把雙刃的刀,也就是說,在使用原生的平埔族血統來區隔中國之際,卻無法讓戰後前來台灣的外省族群有機會重返歷史,也就是說,除了噶瑪蘭人以外,當平埔族已經大致消聲匿跡之際,戰後才遷徙台灣的外省族群並沒有機會與之通婚,是否因此就永遠無法取得作為台灣人「混血」的「純度」?同樣的進出歷史的困窘,也出現在1990年代大量移入的婚姻移民的身上,也就是說,她/他既然們無法參與台灣開發史的「民族融合」工程,難道,她/他們的認同就會比較不真確嗎?

其實,混血論還有另一種形式,也就是強調台灣漢人的祖先來自中國福建、以及廣東,因此,在本質上帶有百越的血統;除了基因上的證據(HLA)以外,論者甚至於會指出,「閩南」一詞不就是「南蠻」的同音轉用?然則,持混血論者必須說明,在接受來自東南亞的婚姻移民的血緣以後,為何在接受歸化的同時,尚未見到大方接受這些新移民帶來新文化的推動?也就是說,如果「脫漢」民族工程包括血緣、語言、以及文化的稀釋工作,除了新近來自中國的配偶以外,南洋的配偶不是更能帶來更多的非漢原生文化成分?

最後,有歸於土著式的民族認同觀,大概可以分為原住民族、以及平埔族兩大類。首先,一直要到原住民權利運動在1980年代挑戰「吳鳳事件」(1769)的神話,開始意味著原住民族並不甘心永遠被視為書寫台灣歷史的客體。對於具有原住民族身分的菁英來說,戰後以來的原住民族運動,除了要取得作為「原住民族」(Indigenous Peoples)的獨一無二地位以外,最重要的課題就是如何以民族自治來取回土地;在這樣的了解下,原住民族不再滿足於恩寵式的福利照顧,而是端賴漢人政府對於原住民族權利保障的誠意,再來決定是否要承認漢人國家存在的正當性。其實,就當前國際法的潮流來看,當年被征服的原住民族從未放棄過其主權,因此,墾殖國家不能繼續沿用「無主之地」(terra nullius)合理化其統治(施正鋒,2005),而必須另外尋求與原住民族作歷史和解,特別是如何在「民族國家」(nation-state)的架構下,建立一種「民族對民族」(nation to nation)的夥伴關係。不過,這只是漢人國家在多元文化主義之下,必須適應(accommodate)、或是處理(manage)的一種訴求,並不表示所謂的主流社會願意把台灣定義成為一個原住民族/南島民族為主體的國家,譬如像菲律賓、印尼、或是馬來西亞一樣。

要求「番回歷史」的平埔族運動(陳逸君,2002),可以視為另一種型態的土著式民族認同。然而,竟孕育中的平埔族集體認同,究竟代表著甚麼樣的意義?在台灣歷史上,平埔族人被當作「熟番」,不過,在「由生番、化番、熟番、到漢人」的同化過程中,戰後因為被國民政府認為漢化太深而剝奪登記為「山地同胞」的機會(施正鋒,2004)。受到原住民族權利運動的鼓舞,少數平埔族菁英開始倡議恢復「番仔」的身分;一直到前總統李登輝在1994年接見原住民12族代表組成的宣達團,當時的總統府秘書長蔣彥士竟然一臉狐疑反應道:「台灣有平埔族嗎?」(《自立早報》1994/6/24)。

雖然平埔族人自我認定為原住民族,然而,對於這些「作人」(當人、變成人)已經很久的族群,現時擁有原住民族身分的「高山族/生番」,卻未必張臂擁抱,這裡,除了有社會福利排擠效應的擔心,多少也源於國人對於除群認同的原生性特質有根深蒂固的信賴,因此,原住民族對於這些在觀察得到的文化特徵迥異的遠親,總是有幾分陌生、甚至於疏離,也就是說,這些人看起來不就是閩南人嗎?不過,即使這些人在外觀上比「一胞半」更「不像」原住民,如果他們有更強的原住民族意識,而且也願意放棄個人根據原住民族身分而來的優惠,原住民要如何來回應?一旦身分認定的門戶洞開,百分之八十五以上的台灣人口被列為原住民、台灣自我定位為南島民族的國家,那麼,原住民的意義又是甚麼?

肆、結語

當原住民族強調其南島民族(Austronesian)的語言根源,或許是要彰顯原生文化、甚至於血緣上的差異,也有可能企盼「族人」的奧援,特別是在國際組織上的參與;至於「蘭 [嶼] 巴 [丹] 共和國」的提法,隱含的就是由文化到政治結合的期待。同樣地,客家族群有時會強調八千萬客家人遍佈世界五大洲,然而,超越共同語言、文化所帶來的親切感(affinity)以後,進一步的訊息並不清楚;除了說要對內提醒自己、或是福佬人,客家人並非少數族群(ethnic minority)以外,也有透過對外的客家鄉親連結、打破中國外交封鎖的積極意義,不過,當立即原鄉的定義有別之際,也就是台灣桃竹苗六推、以及中國粵東閩西的差異,親疏立判。如果光憑語言作為認同的指標,福佬人也必須面對相同的困惑,也就是說,除了語言、文化、血緣的近似性,是否就必須與中國的閩南人、或是東南亞福建人做進一步的結合?

對於台灣是否已經獨立,一般的說法是分為實質(de facto)、以及法理(de jure)獨立;對於執政的民進黨來說,台灣已經獨立,只差名目上的(nominal)國號的改變而已。有人為了表示向中國表達善意,主張未嘗不可在台灣前面加一個文化性的形容詞中華、或是華人,譬如Chinese

Taiwan、或是 Chinese Republic of Taiwan,也就是「華人台灣」、或是「中華台灣」,有點「前南斯拉夫 [的] 馬其頓共和國」(Former

Yugoslav Republic of Macedonia)的做法。問題是Chinese還有英文文法上所有格的意思,也就是「中國的台灣」、或是「中屬台灣」;試想墨西哥人會喜歡自己的國家被稱為「西班牙的墨西哥」(Spanish Mexico)、美國人會高興還被稱為「英屬美洲」(British

America)嗎?由此可見,原生式的文化認同想法依然是徘徊不去。

曾幾何時,身分證上籍貫登錄改為出生地,有些外省子弟卻努力地操著稍嫌誇張的「台灣國語」,大概不是要學綜藝節目訕笑自來鄙視的「土台客」,而是選擇要隱藏其族群認同,背後的理由,應該是擔心在職場因為認出被污名化的身分而遭到歧視。然而,如果台灣認同的凝聚是要建立在特定族群的自我設限,特別是原生的特色,那麼,這也是另類的結構性性支配;如果鄉愁般的集體記憶也要被強迫消除,這種拒絕承認的文化性暴力,當然不會比直接暴力更為仁慈。不過,對於本省人來說,面對外省族群倚仗歷史支配所帶來的偏見、或是優越感,也就是後覇權的肆虐,這種文化性的暴力,豈不也是支配關係殘留的跡象?

曾幾何時,在取而代之的邏輯之下,政黨輪替只是反映出改朝換代(regime

change)的想法,也就是終止國民黨/外省族群的少數統治,也因此,台灣的民主化只是中國五千年歷史的一個插曲而已,而二二八事件已只不過是諸如揚州大屠殺一般的小注釋。在這樣的思考架構之下,陳水扁所作的「中華民國到台灣、中華民國在台灣、中華民國是台灣」序列發展論述,也就是由蔣家父子政權、李登輝政府、到陳水扁政府的一脈相傳,頂多只是一個偏安的政權,也就是如何庇祐於中華民國體制,當然就不會有長治久安的制度擘畫。如果說李登輝總統任內的修憲是透過權力的轉移來帶動民主轉型,那麼,民進黨政府迄今與國民黨聯手進行的修憲,只不過是藉著改革之名來遂行聯合壟斷之實。如果說李登輝將「中華民國台灣化」,陳水扁則是淪為「台灣中華民國化」。

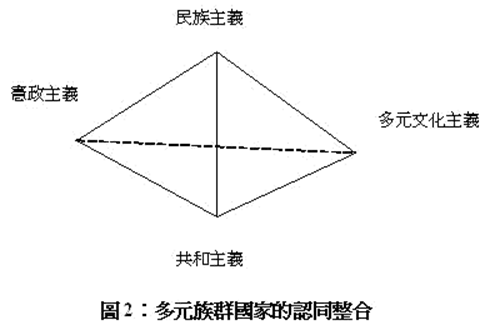

在我們的想像中(施正鋒,2006:29-36),在這一個多元族群、甚至於是多元民族的墾殖社會,如果要凝聚出生死與共的台灣民族認同,必須在原生面向符合多元文化主義,也就是每個族群的文化特色都是一樣地;必須在結構面向依據憲政主義/自由主義,也就是保障每個人的自由;必須在建構面向要求共和主義的實踐,也就是公民必須參與審議民主的過程。最後,總其成的是台灣的民族主義,也就是生活在一起的意願。

參考文獻

鄭欽仁。2002。〈台灣三十年來的正名運動──體制內改革的瓶頸〉(http://www.

taiwannation.org.tw/forum/chengkj.htm)。

鄭尹真。2004。〈NGO-全球公民運動〉《破》復刊315期(http://publish.pots.com.tw/ Chinese/CoverStory/2004/06/29/315_cover1/)。

陳士章(布達兒)。2005。〈台大醫科與原住民生〉《自由時報》8月11日(http://www.

libertytimes.com.tw/2005/new/aug/11/today-o5.htm)。

陳逸君。2002。〈「番」回歷史,重構族群尊嚴〉《研究與動態》6期(http://www.dyu. edu.tw/~cd9000/6_7/6_7_7.doc)。

莊萬壽。1995。〈何妨讓蘭嶼獨立?多元民族與民族獨立之省思〉《自由時報》7月12日(http://taup.yam.org.tw/comm/comm9509/tpdc5926.html)。

戴寶村。2006。〈從台灣諺語觀察台灣歷史〉《台灣的歷史鏡與窗》(二版)頁416-27。台北:國家展望文教基金會。

夏曉鵑。2003。〈從全球化下新女性移民人權反思多元文化政策〉《女性電子報》157期(http://forum.yam.org.tw/bongchhi/old/light/light155-3.htm)。

高格孚。2004。〈從國界的角度看台灣制憲的爭論〉(http://advocates.tomeet.biz/wooooa/

front/bin/ptdetail.phtml?Part=seminar11&PreView=1)。

許世楷。2006。《日本統治下的台灣》。台北:玉山社。

藍博洲。n.d.。〈五○年代白色恐怖下的原住民戰歌〉。《原住民族月刊》3期(http://web.

my8d.net/m5a07/volem003/history.htm)。

李筱峰。n.d.。〈台灣戒嚴時期政治案件的類型〉(http://www.e-e.idv.tw/jimlee/lee-9.doc)。

李筱峰。2003。〈台灣國號的第二志願〉《中國時報》7月14日(http://www.jimlee. idv.tw/art_02_103.htm)。

林媽利。2001。〈從組織抗原推論閩南人及客家人,所謂「台灣人」的來源〉《共和國》19期,頁10-16。

黃昭堂。1993。《台灣民主國之研究》。台北:現代學術研究基金會。

史明。1980。《台灣人四百年史》。San Jose, Calif.: 蓬島文化。

施正鋒。2006。《台灣族群政治與政策》。台中:新新台灣文化教育基金會/台北:翰蘆圖書出版公司。

施正鋒。2005。〈原住民族的主權〉發表於台灣師範大學地理系區域研究中心主辦「第九屆台灣地理學術研討會」,台北,台灣師範大學綜合大樓國際會議廳,11月11-12日(http://mail.tku.edu.tw/cfshih/seminar/20051111.htm)。

施正鋒。2004。〈噶瑪蘭族人的身份認同〉發表於宜蘭縣史館主辦「宜蘭研究第六屆學術研討會──族群與文化」,宜蘭,宜蘭縣史館,10月16-17日。

施正鋒。2000。〈台灣人的國家認同〉《台灣人的民族認同》頁1-40。台北:前衛。

施正鋒。1999。〈台灣意識的探索〉《台灣政治建構》頁1-39。台北︰前衛。

王育德。n.d.。《苦悶的台灣》。台北:自由時代。

伊梵。n.d.。〈兩岸統一與原住民翻身,但看宋楚瑜〉《台灣原住民月刊》2期(http://www.

kgu.com.tw/minority/per/02/no02_56.htm)。

亞力克。n.d.。〈中國少數民族區域自治的見證〉《原住民族月刊》14期(http://web.my8d.

net/m5a07/volem014/china1.htm#top)。

楊碧川。1987。《簡明台灣史》。高雄:第一。

尤哈尼•伊斯卡卡夫特。2004。〈從歷史正義論平埔族群的原住民身分與定位〉(http://www.

president.gov.tw/1_structure/famous/column/937_yhm.html)。

舞賽。2004。〈原運20年(上)〉《台灣立報》12月21日(http://publish.lihpao.com/

Aborigines/ 2004/12/21/04j12202/)。

Anderson,

Benedict. 1991. Imagined Communities: Reflections in the

Origin and Spread of Nationalism. rev.

ed. London: Verso.

Barth, Fredrik,

ed. 1969. Ethnic Groups and Boundaries: The Social

Organization of Culture Difference. Long Grove, Ill.: Waveland

Press.

Dikötter, Frank. 192. The Discourse of Race in Modern

China. Stanford: Sanford University Press.

Dittmer, Lowell,

and Samuel S. Kim. 1993. China’s Quest for National Identity.

Ithaca: Cornell University Press.

Esman,

Milton. 1994. Ethnic Politics. Ithaca: Cornell

University Press.

Esteva-Fabregat, Claudio. 1995. Mastizaje

in Ibero-America. Tucson: University of

Arizona Press.

Fraser, Nancy, and

Axel Honneth. 2003. Redistribution

or Recognition: A Political- Philosophical Exchange. London:

Verso.

Hector,

Michael. 1975. Internal Colonialism: The Celtic Fringe in

British National Development, 1536-1966. Berkeley: University of

California Press.

Isaacs, Harold

R. 1975. Idols of the Tribe: Group Identity and Political

Change. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.

Knight, Alan.

1990. “Racism. Revolution and Indigenismo, 1990-1940,” in Ruchard Graham, ed. The

Idea of Race in Latin America, 1870-1940, pp. 71-113. Austin:

University of Texas Press.

Laitinen, Kauko. 1990. Chinese

Nationalism in the Late Qing Dynasty: Xhang Binglin as an Anti-Manchu Propagandist.

London: Curzon Press.

Le Vine, Victor

T. 1997. “Conceptualizing ‘Ethnicity’ and ‘Ethnic

Conflict’: A Controversy Revisited.” Studies in Comparative International Development.

Vol. 32, No. 2 (EBSCOhost Full Display).

Powell, Timothy

B. 1997. “Introduction: Re-Thinking

Cultural Identity,” in Timothy

Powell, ed. Beyond the Binary: Reconstructing Cultural Identity in a

Multicultural Context, pp. 1-13. New Brunswick: Rutgers

University Press.

Prinsloo, R. 1996. “Studying the Cleavaged Society: The Contributions of Eric Hobsbawm.” South African

Journal of Sociology, Vol. 27, No. 1 (EBSCOhost Full Display).

Radcliffe, Sarah,

and Sallie Westwood. 1996. Remaking the Nation: Place,

Identity and Politics in Latin America. London: Routledge.

Royal Commission on

Aboriginal Peoples (RCAP). 1996. People to People, Nation to

Nation: Highlights from the Report of the Royal Commission on Aboriginal

Peoples (http://www.inac.gc.ca/rcap/report/index.htm).

Schmidt, Henry. 1978. The

Roots of Lo Mexiacno: Self and Society in Mexican

Thought, 1900-1934. College Station: Texas A & M University

Press.

|