|

原住民族或其他弱勢族群的自治地位與保障* |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

施正鋒 淡江大學公共行政學系暨公共政策研究所教授 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

前言 陳水扁總統曾經先後簽定過『原住民族與台灣政府新的夥伴關係』(1999/9/10)、以及『原住民族與台灣政府新的夥伴關係再肯認協定』(2002/10/19),這些都是選舉之前的承諾。在連任總統之後,陳水扁進一步宣示,在未來台灣的新憲法之中,將特別設立原住民族專章,原住民菁英喜出望外,開始構思這個專章的意義。隨後,行政院原住民族委員會特別成立了一個「憲法原住民族政策制憲推動小組」,針對該會所提出的專章草案提出十項重大議題,邀請相關學者撰寫論文,並廣邀原住民各級行政人員、原運人士、以及研究生進行討論,並且已經提出專章的建議案(附錄一)。不過,非原住民社會對於設置這個專章的正當性、以及必要性,仍然感到相當生疏,因此,有必要跳出原民會的框架,進行全盤性的思考,以便彼此進一步作對話。 首先,我們將檢視目前的憲法(包括增修條文)對於原住民族或弱勢族群權利的保障,同時探討當前國際潮流對於原住民族權利(indigenous

rights)保障的走向,以便了解究竟原住民族權利應該包含乃些權利,譬如主權、自決權、以及自治權,並且分別由憲政體制的水平、以及垂直面向來看原住民族權利的實踐,進而考察原住民族的政治參與,包括國會、行政、以及選舉制度的設計,再來探究原住民族自治體制的規劃,最後,我們將討論原住民族權利入憲的意義何在,參考歷來民間各種憲法草案的相關條款、以及陳水扁總統宣示的「新夥伴關係」、以及「準國與國關係」的原則,提出原住民族憲法專章的建議。 壹、當前我國憲法對於原住民族權利或其他弱勢族群的保障 我們可以將一個國家內部的少數族群(ethnic

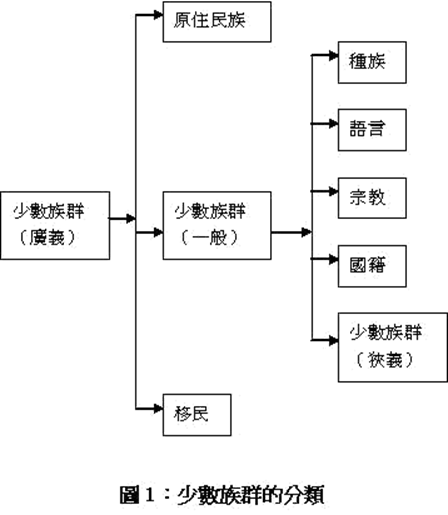

minority,在這裡是指廣義的)分為原住民族 (indigenous people、或aboriginal people)、少數族群(一般的)、以及移民(immigrant);一般所謂的少數族群又可以分為種族(racial)、宗教(religious)、語言(linguistic)、國籍(national、或national origin)、以及其他文化性的(cultural)少數族群(也就是最狹義的解釋)(圖1)。

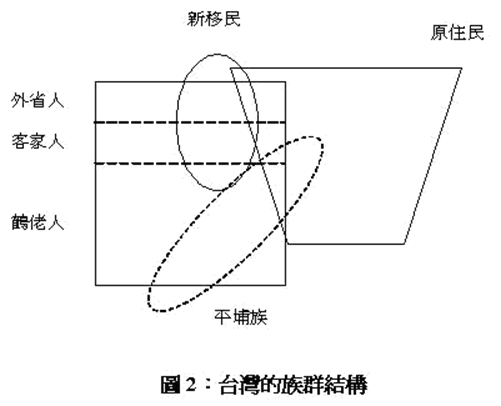

台灣是一個墾殖社會(settlers’ society),也就是說,在漢人墾殖者還沒有前來之前,已經有原住民族在此居住良久。在漢人之間,於明治、清治陸續前來的鶴佬人(福佬人、閩南人)、以及客家人,可以大體說是自願前來的經濟性移民,而戰後遷入的外省人,大致上是非自願性的政治性難民。由於我們並無正式的移民政策,不能與美澳紐加等移民國家(immigrant

state)相提並論;不過,在過去十年來,已經有不少來自東南亞、以及中國的「婚姻移民」(marriage migrant)歸化,這些新移民為台灣的族群結構添加了一個面向(圖2)。

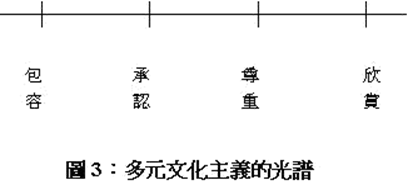

原本,『中華民國憲法』的文本只有「邊疆民族」的概念,也就是指漢人以外的「少數民族」(national minority)。同樣地,憲法中並沒有提到「族群」(ethnic group),只在總綱提到「各民族一律平等」(第5條),有近似的概念,大致上是將漢、滿、蒙、回、藏等等視為民族。此外,在有關人民權利義務的第二章,有「不分男女、宗教、種族、階級、黨派,在法律上一律平等」的用詞(第7條),不過,究竟所謂總族指涉的內涵;如果是漢人與其他「民族」的差別,就沒有必要另外用混淆不清的「種族」。 憲法中既然沒有提到族群,就不會有少數族群的概念。也因此,對於我們當前所約定俗成的四大族群的分法,憲法裡頭的基本概念就顯得不足。就字面的意思來看,一般人大致上是可以接受將minority翻譯成「少數」,不過,當我們遇上少數統治的情況下,譬如過去的南非支配黑人的白人、或是波羅的海三國境內的俄羅斯人,在直覺上,很難將這些當作少數族群,因此,目前國際上的用法是把少數當作在政治、經濟、社會、以及/或是文化上「被支配者」的同義詞(Tanase, 2002; Eide, 1995; Sigler, 1983: 8)。由此來看,客家族群至少可以說是在文化/語言上的少數族群;至於外省族群是否算是少數族群,還有很大的討論空間。 同樣地,憲法原來並沒有原住民的概念;不過,邊疆民族的身分似乎被隱含著包含原住民。在過去幾百年來,原住民是漢人眼中他者化的「番」,包括清治時代的「生番」/熟番」、以及日治時代的「高砂族/平埔族」;戰後,國民黨政府改稱為「山地同胞」,民間則稱為「山地人」。二十年來,原住民權利運動所追求的三大目標包括正名、自治、以及還我土地;經過原住民權利運動者的十年努力,1994年的第三次修憲增修條文才將被污名化的山地同胞一詞正名為原住民。 其實,在1991年的第一次修憲增修條文中,「平地山胞」、以及「山地山胞」的字眼已經出現,不過,只是有關國民大會代表(第1條)、立法委員(第2條)、以及監察委員(第3條)的席次。一直要到1994年的三次修憲,增修條文(第10條)才明確地提及原住民的地位: 國家對於自由地區原住民之地位及政治參與,應予保障;對其教育文化、社會福利及經濟事業,應予扶助並促其發展。對於金門、馬祖地區亦同。 我們可以看到,原住民其實是被當作邊遠地區看待,而非因為原住民族的身分取得獨特的(sui generis)權利。 如前所述,『中華民國憲法』雖然有「民族平等」(第5條)、以及「種族平等」(第7條)的文字,並且對於蒙古、西藏、以及邊疆民族的國大代表/立法委員(第26、64條)有保障名額,並無其他具體保障少數族群、或是原住民族權利的條文。一直要到1997年的四次修憲,才透過增修條文第10條的修訂,出現對於多元文化主義的宣示: 國家肯定多元文化,並積極維護發展原住民族語言及文化。 國家應依民族意願,保障原住民族之地位及政治參與,並對其教育文化、交通水利、衛生醫療、經濟土地及社會福利事業予以保障扶助並促其發展,其辦法另以法律訂之。對於金門、馬祖地區人民亦同。 一般而言,「多元文化主義」(multiculturalism)有三層意義(Konig, 1999)。就實証上而言(positively),多元文化主義是指一個國家有多個族群存在,因此,只是單純地作描述,並無臧否的意思;就規範上而言(normatively),多元文化主義宣示的是一種多種語言/族群和平共存、相輔相成的美麗新境界;就政策面而言(prescriptively),多元文化主義就是要防止疏離的少數族群因為被邊陲化而自我退縮,同時又要避免他們因為相對剝奪而有分離的打算。這裡的政策目標,就是希望以文化認同的承認來政治上的妥協,以便取得多元族群對於國家心甘情願的接受;我們甚至於可以說,多元文化政策化解族群衝突、甚至於是社會整合的機制。 Amy

Gutmann(1994: 8)便道出多元文化主義的精隨:國家對於少數族群文化的正式承認,就是表達多數族群願意平等看待少數族群的意願。Will Kymlicka(1995:

10)也同樣表示,多元文化主義不只是接受少數族群的文化特色,還進一步要承認少數族群存在的事實。如果以光譜的方式來呈現(圖3),多元文化的作法可以由行為上的包容/容忍、法律上的承認/接受、態度上的尊重/關心、到象徵上的欣賞/讚許(Parekh,

2000: 1-2)。就我們目前的憲法增修條文來看,除了原則性的「多元文化」、以及「民族意願」宣示以外,有必要作更具體的規範。

貳、國際人權規約中的原住民族權利保障 我們如果由Will Kymlicka(1995)著手,可以看到他將「少數族群權利」(minority rights)分為文化權、自治權、以及政治參與權三大類;國家之所以要保障少數族群權利,主要的目的是用來確保其社會地位的平等,也就是一方面要防止其繼續遭受污名化,另一方面還要補償其自來所遭受的不公平待遇(Kymlicka & Norman, 2000:

33)。 第二次世界大戰結束以來,聯合國開始將人權的關注由父權式的保護,轉向推動天賦權利,不過,由於會員國不願破壞現有國家領土的完整,對於集體權敬而遠之,因此將人權關心的對象侷限於個人。譬如說,『聯合國憲章』(1945) 在提及「尊重民族的平等權及自決之原則」(第1條、及55條),並未說明少數族群是否算是民族、或是在何種條件下才算是民族;憲章中也有「促進對人權及基本自由權的尊重,不因種族、性別、語言、或宗教的差異而有所別」的文字(第55條、第3款),勉強算是稍微提到屬於少數族群的個人,卻不算正式規範少數族群的集體權。 同樣地,『世界人權宣言』(1948) 並沒有明文承認集體權。宣言在第2條強調「每個人享有本宣言公告的所有權利及自由,不因種族、膚色、性別、語言、宗教、政治或其他意見、… 而遭到歧視」,以及第7條提到「所有的人在法律之前平等,受到法律的公平保護,不受任何歧視」,都是指個人的權利,並未特別關照到少數族群的保護,更不用說少數族群的集體權概念。 首度觸及「集體」(group) 概念的是聯合國在1948年通過的『防止暨處罰滅種罪行條約』,它在第2條定義滅種時,提及「民族、族群、種族或宗教團體」。不過,該條約的重點在保護這些團體的個別成員,還是沒有正面而具體地提到集體權的概念。聯合國大會在1960年通過『許諾殖民地及民族獨立宣言』,雖然首度明文指稱「所有的民族都有自決權」(第2條),卻把立即的對象限定於「託管地暨非自治領地」(Trust and

Non-Self-Governing Territories)(第5條)。另外,宣言中雖然誓言「普世尊重人權及基本自由,不因種族、性別、語言、或是宗教而有所差別」,並未正式提及少數族群的集體權。 聯合國教科文組織在1960年通過『反對教育歧視公約』,在第1條定義「歧視」之際,點出種族、膚色、語言、宗教、國籍、以及出生地,算是間接承認少數族群的存在。最重要的是,該公約規範國家必須承認少數族群的教育權,包括設立自己的學校、以及使用自己的母語;不過,公約也對於教育權的行使加以限制,也就是不能危及國家主權(第5條)。 聯合國在1963年通過『消除各種形式種族歧視宣言』,提到對於種族、膚色、以及族群的歧視,會妨害到國與國之間友好及和平關係、並損及民族間的和平及安全(第1條)。我們可以看到,這裡對象是個人、或是「個人組成的團體」(groups of persons),已經有集體的意味(第2條、第9條),不過,關心的依然是反歧視,而非正面的集體權。聯合國隨即又在1965年通過『消除各種形式種族歧視國際公約』,雖然在定義「種族歧視」之際提及種族、膚色、血緣、國籍、以及族群等字眼,並未明指集體權的概念,不過,倒是提到國家必須想辦法提昇少數族群的地位(第1條、第5款);另外,第5條詳細條列各種少數族群的權利,包括司法權、人身保護、政治權、公民權、經濟社會暨文化權、以及公共設施使用權的。 其實,真正規範到集體權的是『國際公民暨政治權規約』(1966)、以及『國際經濟、社會、暨文化權規約』(1966)。首先,兩個規約在第1條、第1款開宗明義指出:「所有的民族享有自決權」,又在第2款賦予「所有民族可以自由處理其天然財富及資源」,並在第3款敦促簽約國「促成自決權的實現」。『國際公民暨政治權規約』不只要求國家不可因種族、膚色、語言、宗教、國籍、或是出生地的差別而加以歧視,而且必須要有公平的法律保護(第2條、第26條);另外,『國際經濟、社會、暨文化權規約』也提及,教育可以促進種族、族群、或是宗教性族群間的了解、容忍、以及友好(第13條)。最重要的是前者的第27條,條文明確規定國家不可剝奪少數族群的文化權、宗教權、或是語言權,這是少數族群權利在國際法上的最大突破: In those States in which ethnic, religious or linguistic

minorities exist, persons belonging to such minorities shall not be denied

the right, in community with the other members of their group, to enjoy their

own culture, to profess and practice their own religion, or to use their own

language. 聯合國在1970年通過『國際友誼關係及合作之國際法原則宣言』,雖然將『聯合國憲章』(1948)揭櫫的民族自決權當作重要原則,卻又立即明文禁止破壞國家的領土完整、或是政治團結。 聯合國教科文組織在1978年通過『種族暨種族歧視宣言』,在第1條揭示個人及集體的認同權(第2款)、以及文化認同權(第3款)。另外,外籍勞工的安全、尊嚴、以及文化價值也被提出來,特別是其子女學習母語的權利(第8條、第3款)。下面是有關認同權的文字,可以說是史前未有: All individuals and groups have the right to be

different, to consider themselves as different and to be regarded as such. 聯合國在1981年通過『消除各種形式基於宗教或信念歧視之偏狹及歧視宣言』,主要是針對宗教歧視。對於少數族群權利的真正突破,是聯合國在1992年通過『個人隸屬國籍、族群、宗教、或語言性少數族群權利宣言』。首先,宣言要求國家必須保護其境內少數族群的國籍、族群、文化、宗教、以及文化認同,並且要設法鼓勵這些認同的發展(第1條)。再來,宣言重申『國際公民暨政治權規約』(1966) 第27條所列舉的文化權、宗教權、以及語言權(第2條)。有關個人權、或是集體權的爭議,宣言揭示上述權利可以用各人身分、或是跟族群其他成員一起實踐(第3條)。另外,宣言主張國家有義務幫助少數族群去實踐其集體權,表達、及發展其文化特色,學習其母語、或是以母語受教,學習其歷史、文化、傳統、語言、以及文化,以及參與國家經濟發展(第4條)。 比較特別的發展,是聯合國「經濟暨社會理事會」(ECOSOC) 的周邊組織「國際勞工組織」(International Labor Organization,簡寫為ILO),在1957年通過『原住暨部落人口公約』(又稱『ILO 107號公約』),首次有國際規約關心原住民的在土地、就業、職訓、社會安全暨健康、教育暨傳播、以及行政方面的權益。國際勞工組織在1989年提出修正過的『原住暨部落民族公約』(又稱『ILO 169號公約』),首先,主張由原住民的自我認定作為標準(第1條、第2款);另外,也從善如流,以「民族」取代「人口」,象徵原住民的集體權正式被承認外,卻也無法避免作了限制,指出這裡的「民族」用字,並無附帶行使國際法上可能隱含的任何權利(第1條、第3款);更重要的是,條約要求政府有義務採取行動,來保障原住民族的權利(第2條、第1款);再來,土地權的概念首度被提出來(第13~19條)。 在這樣的氛圍中,聯合國在1995年通過『原住民權利宣言草案』,同意讓原住民有權決定自己的政治制度、以自己獨特的方式來參與政治,並要求各國政府尊重與原住民簽訂的任何條約或協定。我們根據聯合國『原住民權利宣言草案』(1995),可以把原住民的權利概分為生存權(第6條)及平等權兩大類:生存權關切的是如何保障原住民起碼的生存,而平等權則要積極地推動原住民的權利,包括為公民權(第2、5條)、以及集體權,而集體權又包含認同權(第8條)、自決權(第3條、第7部分)、文化權(第7條、第3、4部分)、財產權(第6部分)、以及補償權(第27條)。我們可以看到,大致上是以集體權的推動為主軸。

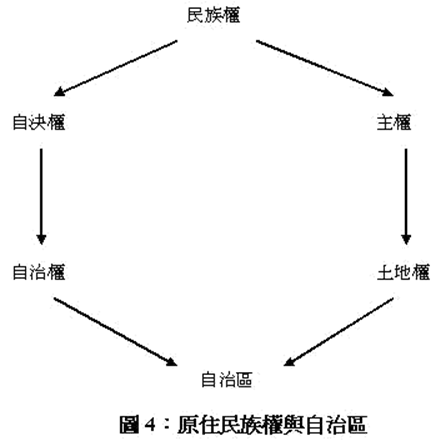

我們以為,原住民權利的重心在主權、自決權、以及自治權,彼此位階上不同(見圖4)。首先,原住民要求自治的正當性來自於自決權;只要我們承認原住民是「民族」(不管是nation、還是peoples),就要接受原住民享有「民族自決權」(right to national

self-determination)。原住民在行使自決權之際,有可能要求政治分離,也有可能接受文化整合、或同化;在光譜上的這兩個極端中間,原住民也有可能有條件地接受不同形式的自治(self-rule、self-government),仍有極大的空間(Kymlicka, 1998)。當然,不免有人質疑,萬一原住民選擇分離主義,是否會破壞漢人國家的領土完整?我們以為,就是因為可能會有無法估計的重大的影響,漢人更應該用心思考如何說服原住民接受這個國家,尤其是在集體權上的讓步。 比土地權位階更高的是「原住民主權」(indigenous

sovereignty)。從國際法的規範來看,當異族來到之際,台灣並非「無主之地」(terra nullius);其實,原住民也從未放棄其主權,而是墾殖者的「國家主權」(state sovereignty) 侵犯了原住民的原本擁有的主權。長遠來看,原住民若要真正體現自己的主權,終究要回歸對土地的掌控;土地權的訴求是原住民在討回自己的財產,而不是在向漢人「要東西」。過去有關原住民土地流失、或被強行徵收,都牽涉到土地權的取回、或賠償,原住民與漢人雙方最後還是要作真誠的對話。即使我們不去追究平埔族土地被巧取豪奪、也不去考慮平地原住民族、或是都會區原住民的土地所有,至少也要就地合法目前所謂的「山地保留地」。 我們可以看到,國際上對於少數族群權利的保護,先是由消極的平等/反歧視著手,進而作積極的認同權/文化權確認,特別是語言權/教育權的保障;再來,少數族群權利的範圍擴及土地權(原住民族)、以及政治權/自治權。再來,我們也可以觀察到對於推動少數族群權利的趨勢,已從消極的限制歧視,逐漸發展為政府促進平等的責任,而且是由含混的條件式文字,慢慢改弦更張為精確而肯定的字眼。不過,最重要的還是歐盟在實踐過程中,所提供的制度性誘因。 參、憲政體制與原住民族權利 有關於憲政體制的安排,不外乎中央政府三權(立法、行政、司法)的水平安排、以及中央政府與其他層級政府的垂直關係。端賴立法與行政部門的分立(separation of powers)、或者是合併(fusion of powers),中央政府的體制可以大概分為相互制衡的總統制、以及內閣制;相對地,根據中央政府與組成單位(邦、州、省)的權力分配(division of power),可以大體分為單一體制(unitary system)、以及聯邦制(federal

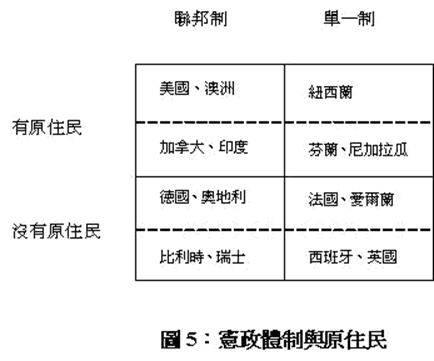

system)(Elazar, 1997)。 (一)憲政體制的水平安排 乍看之下,好像是權力定於一的總統制比較不適合多元族群的國家,而內閣制似乎比較能調和族群間的齟齬;事實上,如此想當然爾的看法,未必與實際運作的情況相符。具體而言,儘管行政權集中在總統身上,只要選舉制度的設計合宜,少數族群在國會仍然能有相當的發言權;此外,果真多數族群願意接受「協和式民主」(consociational democracy)的精神,總統可以在體制內採取權力分享、或是賦予少數否決的機制,譬如大法官的任命、國會相關委員會的設置,或是在體制外成立諸如國事會議、制憲會議之際,給予少數族群超乎其人口比例的代表。 相對地,即使是在內閣制之下,儘管少數族群能透過比例代表的選舉制度來取得國會的發言權,如果多數族群執意貫徹多數決的代議式民主,議堂上的辯論只不過作立場的陳述,少數族群未必能實質影響國家政策的制定,特別是在政黨政治恰好反映族群分歧的情況下。因此,對於作為少數族群的一種特例的原住民族而言,除非是在多黨林立之下,原住民族國會議員能適時結盟,對於聯合內閣、或是少數政府能發揮關鍵少數,否則,未必比總統制之下更有利。 如果國會採取兩院制,不管是因為聯邦制的必要、或是民族院的精神,原住民族就多一個機制進入國會。在聯邦體制之下,若是原住民族在組成的州/邦/省的人口居多數,也可以使用區域代表的方式進入聯邦參議院,譬如墨西哥的三個原住民州,可以確保每州兩名的參議員席次;同樣地,印度有四個原住民州,也可以由州議會推派原住民代表進入聯邦參議院(Rajya Sbha)(Watts, 1998: 31、38)。我們可以看到,這是將原族民族的族群身分,間接以區域代表的方式來呈現。 我國既非聯邦制國家,又無他國有貴族院的傳統,原本看不出有兩院制的必要,除非是要突顯族群的代表性、以及顯示協和式民主的誠意(Lijphart, 1984)。近年來台灣人制憲運動中各種憲法草案,只有許世楷(1995)所提『台灣共和國憲法草案』有兩院之議,主張上院由四大文化集團(族群)各推10名組成,在功能上主掌族群間的關係,是目前較能說服國人設置雙國會的前瞻性看法。除了上述民族議會的安排,如果我們考慮聯邦制,將縣(或是合併生活圈的幾個縣為廳)提高為州層次,參議院儼然成為代表區域的第二院,此時,原住民族的各自治區也可以同時推派參議員,以兼顧區域(自治區族人)、以及組合(都會區族人)的代表加入。 (二)政府層級的垂直關係 聯邦制的最大特色是採取地域式的權力分享,也就是聯邦政府與各個組成州邦作功能上的分工,並且將彼此的關係透過憲法來保障;為了要防止人口多的大州吃掉小州,也就是被調整為單一體制,往往修憲的過程相當困難(Lijphart, 1999, 1984)。相對之下,單一體制的決策權集中在中央政府,其他層級的政府只是為了行政方便所派出單位,其權限是授與的(delegated)。 對於如何實踐原住民族的自治權,一般人的想法是聯邦體制比較有利,果真如此?如果就與台灣相近的墾殖社會而言,美國、澳洲、以及加拿大實施聯邦制,而紐西蘭採取單一制,不過,前三者之所以會接受聯邦制,除了在建國之初有加盟的誘因外,主要是因為國家領土幅員廣大,多少有治理(governance)上的考量,並不是為了達成國境內多元族群、或是原住民族的權力分享。事實上,除了加拿大以外,美國與澳洲的原住民族並未享有真正的自治權(Watts, 1998: 27-28)。 同樣地,如果我們將考察的對象擴大為其他具有原住民族、而且採取聯邦制的國家,包括亞洲的印度、巴基斯坦、馬來西亞,以及拉丁美洲的阿根廷、巴西、墨西哥在內,只有印度真正讓原住民族擁有自己的州,也就是Nagaland、Megahalaya、Arunachal、以及Mizoram,而其他國家並未設置原住民族自治政府(Watts, 1998: 28-29)(圖5)。

是否在憲政體制上採取單一制的國家,就不利於少數族群的保障、或是實施某種程度的自治?也不盡全然如此。John Loughlin (1998: 28) 將單一體制分為區域化(regionalized)、地方分權化(decentralized)、以及中央集權化(centralized)三種,而前者的區域單位可以享有相當程度的政治自治,不像後二者只是行政上的單位。譬如英國,為了安撫蘇格蘭人、以及威爾斯人,設計了「權力下放」(devolution);同樣地,西班牙面對巴斯克(the Basque Country)、以及卡塔洛尼亞(Catalonia)的分離/自治呼聲,也同意成立自治區;其他類似的例子有芬蘭的Åland群島、丹麥的Faroese群島、義大利的南泰羅(South Tyrol)、摩達維亞(Modavia)的Gagaus、菲律賓的民達那峨(Mindanao)、以及荷屬安地列斯群島(the Netherlands

Antilles)等等。特別是中美洲的尼加拉瓜、以及瓜地馬拉,即使不是聯邦制,卻能安排原住民族的自治;北歐的瑞典、挪威、以及芬蘭也是單一體制國家,也讓境內的沙米人(Sammi)成立自己的議會。 根據Sandor Balogh

(1999: 137),聯邦體制之所以能提供少數族群最高程度的自治,原因在於自治的法源來自於憲法,而非只是國會的普通立法;然而,原住民的自治法源可以直接在憲法上取得的確認,不一定要和聯邦制強制掛勾(linkage)在一起。另外,加拿大學者David Hawkes (n.d.) 以為,聯邦制有助於原住民族的自治,可以從四個方向來看:尊重多元文化、接受多重認同、容易配合情境的變動作調整、以及符合原住民族的傳統;然而,除了最後一項以外,這些可欲的優點並非在聯邦制才可以實現。 澳洲學者Christine Fletcher (n.d.) 的觀察較為持平,聯邦體制提供原住民族爭取自治權的另外一種管道,或是以聯邦的憲法保障來防止州政府的侵權作為;不過,聯邦制也可能構成原住民族追求自治的多一道障礙,特別是在談判協商自治的過程,聯邦政府可以與州政府扮演白臉、黑臉的角色,或是在實施自治之際,兩者互踢皮球。儘管聯邦制的出發點是權力分享,也就是限制聯邦政府的權限,卻不一定保證聯邦政府會願意分享權利給原住民族,更不用說答應自治。 總而言之,聯邦制不是原住民族實踐自治的充分條件、也不是必要條件。我們甚至於可以這樣說,當國家已經採取聯邦體制的情況下,此時,如果原住民族要爭取自治權,可能會比在單一體制下麻煩。 肆、原住民族的政治參與 原住民族代表性的呈現(indigenous

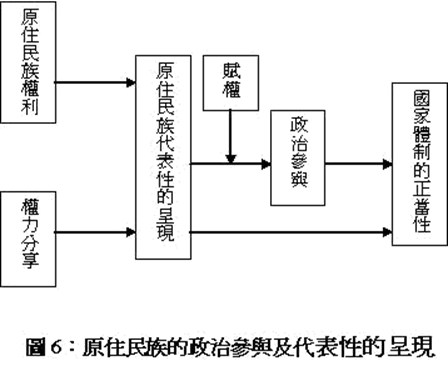

representation)來自於原住民族的權利,而代表性的高低,不只意味政治權力的分享,也會透過中介的賦權(empowerment),進而左右著政治參與的有效與否,終極會影響國家體制的正當性(見圖6)。在這裡,我們藉由少數族群權利的脈絡,嘗試著去了解原住民族的有效政治參與以及代表性的呈現。

我們參酌Gál(2000)、以及Frowein與Bank(2000)的研究,將少數族群有效參與政治的機制分為國會/議會、行政部門、以及選舉制度來討論。 (一)國會/議會 1.

在國會的地位:針對少數族群議題,在程序上是否有特別提案權、甚至於否決權;如果某些相關委員會的分配上是以黨團為基礎,是否對於少數族群政黨、或是黨團的認定有特別的保障,不管齊議員的席次/族群人口的多寡。 2.

少數族群委員會:針對少數族群議題,是否特別成立委員會(馬其頓、斯洛伐尼亞),還是涵蓋在相關的委員會裡頭,譬如人權(阿爾巴尼亞)、憲政(奧地利)、或是地方自治委員會(斯洛伐克),或是以少數族群權利小組委員會(sub-committee)的方式(克羅埃西亞)來處理。一般而言,雖然這些委員會並不限定少數族群議員才能參加,不過,委員會的主席多會保留給具有少數族群身分者。 3.

族群議會:是否把少數族群議題,交給另外成立的少數族群議會來處理;其權限包括召開相關議題的聽證會、或是文化自治的項目。有關這些議會成員的產生,可以是由族人直接選舉而來,譬如挪威、以及芬蘭的沙米人議會(Sami Parliament),或是由地方議會間接推舉,譬如芬蘭的瑞典裔芬蘭人議會(Swedish-Finnish

Assembly)。在加拿大,也有人主張另外成立原住民族的議會(Aboriginal

Parliament),也就是向參、眾院兩院諮詢的第三院(Archer,

2003: 44; Canada, Minister of Supply and Services, 1996)。 比較特別的是澳洲在1990成立的原住民暨托雷斯海峽群島人委員會(Aboriginal and

Torres Strait Islander Commission),雖然在體制上隸屬移民、多元文化暨原住民事務部,而且也有相當的預算可以執行,不過,其委員完全由全國各地的35個區域理事會選出來(Australian Electoral

Commission, 2002),因此,我們不能單純視為行政部門,而是近似於沙米人議會的准民族議會。 4.

監察使(ombudsperson):除了前述相關委員會以外,多數國會另外設置有關人權被官方侵犯的監察使,少數族群因此也會被關照,而匈牙利特別另外設立了國會少數族群權利委員長(由總統提名、國會同意)。這些監察使在處理請願事件時,通常具有調閱、以及調查權,並且可以作處置的建議 5.

地方議會:大體而言,確保少數族群參與的方式與國會相仿,也就是設置保障名額、或是降低少數族群政黨的政黨比例門檻,當然,也可以成立相關的委員會。其實,如果這是少數族群聚居的區域,族人原本就可獲得足夠的代表,此時,真正的議題是地方政府的權限,也就是有多少的自治權;相對地,如果是在混居地區,努力的方向將是如何確保少數族群議案必須取得少數族群議員的同意。 (二)行政部門 1.

部會級單位:在歐洲理事會成員國裡面,只有愛沙尼亞設立族群關係部、羅馬尼亞成立少數族群部、以及荷蘭的都會政策暨少數族群整合部(針對新移民),一般國家是把族群事務放在內政部、或是法務部裡頭,也有放在地方政府暨區域發展部(挪威)、甚或是農業部下面(瑞典);如果重點是放在文化性的少數族群,負責的將是文化部會;有時,為了協調部會的少數族群政策、或業務,也可以成立跨部會的工作小組(波蘭)。就與台灣相近的墾殖社會來看,美國有印地安事務局、澳洲有移民、多元文化暨原住民事務部、紐西蘭有毛利事務部、加拿大有印地安暨北方事務部。 2.

公務人員:少數族群利益的有效代表,也可以透過各個政府部門的少數族群公務人員來表達,也就是採取與人口百分比相當的進用人數,或是要求雙語能力;當然,相關部會、或是下級單位的人員,也應該是以少數族群為主。挪威的沙米議會甚至於對於中央政府相關委員會,有相當的委員任命主導權。 3.

少數族群長官:行政部門也可以另外任命陽春式的監察使、或是委員長,負責特定的、或所有的少數族群;他們的功能可能是是負責特定議題,譬如反歧視(瑞典、英國),或者只是作為少數族群與政府溝通的管道(丹麥、阿爾巴尼亞)。 (三)選舉制度 有關於如何透過制度設計來處理族群問題,也就是少數族群權利的保障、以及少數族群代表性(minority

representation)的確保,選舉制度擘畫的文獻最多。一般以為,政黨比例代表制(proportional representation)比較有利於少數族群,而單一選區制(single member simple

plurality)相對上比較不利於少數族群進入國會。事實上,只要少數族群集中居住、或是有其傳統領土,採用何種選舉制度,並沒有多大的差別,都可以取得與其人口比例相當的國會席次,譬如西班牙的巴斯克人,或是英國的蘇格蘭人、以及威爾斯人,並未堅持採行比例代表制。 真正反對單一選區制的,是那些散居在全國各地的少數族群,由於他們在所有的單一選區都無法取得多數,只能期待政黨比例代表制、或是某種文化自治,才能匯集其全國的選票;另外,居住在都會區的少數族群也有類似的困境,除非他們聚居在一起、或是擁有文化自治權。不過,除了上述比例代表制/單一選區制的區別外,選制的結構還有其他值得探討的面向;我們根據Frowein與Bank(2000)、Venice Commission(2000)、以及Robotin與Salat(2003)的考察,整理如下: 1.

門檻:在採行政黨比例代表制的國家,為了防止國會的政黨數目過多、政黨體系過度零碎,通常會對於政黨能否分配國會席次設定得票門檻。由於少數族群顧名思義是人數相對地少,如此一般化的規定,自是不利少數族群政黨進入國會,因此,一些歐洲理事會國家刻意降低門檻,或是允許少數族群政黨結盟/合計得票數。當然,如果少數族群並未成立自己的黨,而是決定決定加入一般非族群政黨,就沒有必要特別降低門檻。 根據羅馬尼亞的憲法、以及選舉法,任何法定代表少數族群的政治團體參加眾議院選舉(341席),如果不能獲得半席,只要該族群的選票超過一般議員所得票數的5%,就可以保障取得一席,因此,即使是人數很少的迷你族群,也可以推派有一席之地;在這樣情況下,這些少數族群議員所代表的票數,可能只有其他議員的二十分之一。就形式來看,這些代表是由一般選舉推舉出來的,不過,就實質上的精神來看,比較像是下面要討論的保障名額。 2.

保障名額(reserved seats、dedicated seats):有些國家會保留一些國會席次給少數族群,,譬如在斯洛伐尼亞的國會選舉,匈牙利、以及義大利裔少數族群各自選出一名議員。克羅埃西亞的安排更加複雜,少數族群的人口如果超過8%,就可以參加政黨比例的席次分配;其他的少數族群則可以推選8議員,包括塞爾維亞人3席、匈牙利人、義大利人、以及捷克人/斯洛伐克人各一席、另外兩席由十來個其他少數族群選出(OSCE/ODIHR, 2004: 3)。印度的下議院(Lok Sabha)也保留了6%席次給原住民族;巴基斯坦的眾議院保留10席(總數237)給少數族群、參議院保留8席(總數87)給聯邦政府管轄的原住民族區域(Watts, 1998: 30-31、37)。就墾殖國家來看,只有紐西蘭設置保障名額,而加拿大、以及澳洲都有主張以類似的作法來提高原住民族的政治代表(Archer,

2003; Iorns, 2003;

Knight, 2001) 另外,由於保障名額是由少數族群選民來投票,他們勢必要取得某種政府的身分認定,那麼,根據歐洲理事會的『保障少數族群架構條約』(1995,第3條),少數族群的每個成員應該有權決定他們是否要被當作少數族群,因此,也就應該有權決定到底是要投哪一種票(譬如,『克羅埃西亞選舉法』第17條)。紐西蘭的毛利人可以有這樣的選擇,因此,從1994年以來,毛利人的國會保障名額席次逐漸由4席增為7席(1994/5、1996/6、2001/7);不過,如果根據人口比例,毛利人應該有13席才對,因此,也有人以為,自我選擇其實是隱藏著同化的陰謀(Banducci, et al., 2004:

536-37)。還好,紐西蘭在1996年的大選起,開始採取德國式的聯立比例代表制(mixed-member

proportionality,簡稱MMP),把不願登記的毛利選民納入政黨比例的機制,同時也提名有毛利血統的人參加單一選區的選舉,整體毛利國會議員的人數倍增(Wilson,

2003; Archer, 2003)。 總之,儘管少數族群的國會發言權可以透過保障名額來確定,不過,迷你型少數族群是否也應該有代表,必須考量國會席次的總數、以及該族的人口數,以便取得合理的少數否決權,同時,也要考慮每張選票票面等值的原則,不能過度懸殊。 3.

選區劃分:當採取單一選區制之際,不管是相對多數(simple plurality)、還是絕對多數(absolute majority),只要選區只有少數族群的自己人、或是族人的人數比非少數族群/外來移入者還要多,那麼,即使沒有保障名額,也不用擔心外人搶走國會席次;因此,選區的規劃相當重要,特別是在兩者比鄰相處的情況下,少數族群除了要想辦法聚集(packing)自己的選民,更要確保自己的人不會被恣意切割(cracking)歸屬為不同的選區。 相對地,如果在採行單一選區制之下,對於少數族群有保障名額,既然在資格上排除非少數族群的參選,選區的劃分就相對的次要,這時,我們要進一步注意的是少數族群內部的多元現象,也就是要關注到,究竟人數較多的某個/某些族群,是否會囊括所有的少數族群的單一選區。 如果是在複數選區之下,採行少數族群的保障名額,不管是比例代表制、還是相對多數決(single non-transferable vote),唯一的課題就是如何合理分配席次,以適度產生族群代表。如果少數族群的人口懸殊,迷你族群就沒有辦法分配到任何席次,這就不是純粹的選區劃分可以解決,而是回到思考保障名額的真諦何在,也就是說,只要滿足泛少數族群在整體社會的代表就好(代表泛原住民族)、還是各少數族群至少要有起碼的某種代表性(代表原住民族的個別族群)(Kymlicka, 1998: 116-17)?譬如說,迷你族群適度合併為單一選區,並且彼此協商如何輪流推派候選人,以免各自依附其他少數族群,那就永遠與國會無緣。由此來看,複數選區式的少數族群的保障名額,對於迷你族群而言,只不過是天空中的大餅罷了。 如果以邊遠地區的代表性來看,金門縣的投票人數不過30,000左右、連江縣大約4,500人。那麼,在現有被政府承認的原住民12族裡頭,除了雅美族(3,800人)、卲族(344人)、以及噶瑪蘭族(1,700人)以外,其他族群的人口數都不下於連江縣,因此,他們應該各至少保障一名國會議員。 伍、原住民族自治區體制 Hawkes與Malove (1989: 103-10) 把原住民自治政府的設計歸納為下面五個層面:(一)有固定的領域 (land-based)、還是沒有領域 (landless);(二)「公共政府」(public government)、還是「族群政府」(ethnic government);(三)政府範圍 (scope) 是全國性、區域性、還是社區性的;(四)自治權的來源是憲法、聯邦法、還是省的法律;(五)究竟是完全自治(擁有所有的行政權、立法權、以及司法權)、或是倚賴式(只有行政權)、還是半自治(具有局部的行政權、立法權、或是司法權)。Boisvert (1985) 也類似地將原住民自治政府的結構劃分為四個面向:(一)權限:立法、行政、利益團體;(二)公民資格:排他性(限定原住民)、公共(開放);(三)範圍:全國性、區域性、地方性;(四)地域性:地域、非地域。 加拿大「皇家原住民族委員會」(RCAP, 1996) 清楚地將自治的模式歸納成三大類:(一)「民族政府」(nation government),適用規模比現在的社(band)更大的民族;(二)「公共政府」,適用原住民與非原住民混居、而原住民人口居多的地方;以及(三)「利益共同體政府」(community of interest

government),適用居都會區、人口佔少數、卻又期待在教育/保健/經濟發展/文化保護方面實施自治的原住民。RCAP (1996) 的理想自治政府模式是民族政府,不過,若要以目前規模小而零落的「社」來實施自治,即使名義上稱之為「民族」,就要面對經濟規模的可行性問題,因此,有必要進行社與社之間的編整、合併,讓真正的民族成為行使自治的單位 (Hawkes, n.d.)。 C.E.S.

Franks (2000: 111-13) 也認為,「民族政府」的前提是必須有清楚的領域界線,並且以民族的屬人身分來界定自治區公民的身分, 至於非原住民,雖然可以當住民、卻不能當公民;民族政府可以由好幾塊並未比鄰的領域結合而成,彼此的關係可以是聯邦、或單一制;民族政府可以享有廣泛的權限,位階高應該是與省/領地政府同級。相對的,「公共政府」採屬地主義,境內所有的住民都享有自治區公民的身分,也就是說,自治政府屬於原住民、以及非原住民所共有;不過,最大的前提是自治區內的原住民人口必須過半,以便原住民的權利能獲得保障。「社區政府」的成員是建立在共同的原住民認同、以及自願加入;這種安排的功能在服務都會區的原住民,特別是教育、文化、語言、社會服務、兒童福利、住宅、或是經濟發展,因此,其權限是上級政府(包括省政府、或是民族政府)轉移而來的。另外,他認為還有第四種模式,就是政府比積極推動的是強化的「市政府模式」,也就是將目前的社議會轉換社自治政府;顧名思義,其權限相當有限,只不過是省政府的下級單位。 由於原住民的傳統領域往往已有非族人/非原住民居住 (Franks, 2000:

104-5),那麼,就必須考慮如何保障這些人的權益,以免出現類似「要繳稅、卻無權益」(taxation without

representation) 的現象,特別是在沒有投票權的情況下,非原住民的投資意願可能不會很高;或可考慮設立對話性的論壇、或是成立解決紛端的機制

(Fiscal Realities, 1997)。然而,如果真的要採取公共政府,必須要確保族人的人口佔絕對多數,以免非族人以人口上的優勢來抗拒自治政府 (Wall, 1999)。 此外,真正的原住民自治,必須考慮如何照顧到那些住在都會區、或是自治區外族人的權益,否則,只能算是「保留區自治」而已。不管是民族、還是公共政府,不管是層級上全國、區域、省級、還是社級的自治區,大致上都可以想辦法保留外出、或是移出族人的公民身分;不過,隨著前往都會區工作的原住民人數月來越多,就有另外在異鄉成立自治機制

(self-administration) 的呼聲。一般的做法有三種 (Hawkes & Moslove, 1989: 120-22; Peters, n.d.;

Wherett & Brown, 1994):(一)實行「機構自治」(institutional autonomy、或是self-governing institution),成立特別的單位來執行原住民服務的提供,譬如醫療、或是教育體系;(二)採取「政治自治」(political autonomy),也就是以文化來取代土地來結合所有原住民,成立一個類似「利益共同體」(community of

interest) 的決策個體,除了推動原住民的權益,也可兼顧服務的提供;以及(三)成立原住民社團,性質上類似於專業團體,扮演的是壓力團體。當然,最大的挑戰是除非有強制性,原住民不一定會加入這些參與自治機制,譬如說,原住民不一定會選擇醫院、或是學校 (Hawkes & Moslove, 1989: 121)。 再來是自治區的財源問題,因為,如果沒有財政上的自主,政府難免會藉之行父權式的控制、甚或分化原住民 (Prince & Abele, 2002)。一般而言,自治區的財源不外乎稅課收入、稅款轉移、以及非稅課收入(借貸、規費、補償);在稅基有限、補助款限制用途、以及不能舉債的情況下,燃眉之急的大宗財源是透過談判取得土地權的分期補償 (DIAND, n.d.; Wall, 1999)。Fiscal

Realities (1997) 提出三種途徑:(一)先保持現狀,在根據各自治區的特色逐項爭取調整;(二)通盤檢討財政關係,重新建立合理的整體制度;以及(三)調整稅基,增加對原住民土地投資的誘因。長期而言,財政獨立的先決條件是決策獨立,讓原住民決定自己的需求、讓自治政府決定自己的施政優先順序,也就是「權與錢相符」,而非只是在執行聯邦/省政府政策的過路財神 (Cornell, 2002)。 美國印地安人在保留區有相當的自治權,可以說和州政府有差不多的權利(Meyers & Landau,

1998);在拉丁美洲,尼加拉瓜、以及巴拿馬的原住民也有自治的形式(Léger,

1994; Polanco, 1997; Van Cott, 2000; Scherrer, n.d.)。澳洲政府並不承認原住民有自治權,談的是「區域自主」(regional autonomy)(Australia,

Aboriginal and Torres Strait Islander Commission, 1999);而紐西蘭毛利人在論述自決權之際,主要的目標侷限於經濟發展、文化認同、以及環境保護,並未提到政治自治(Durie, 1998: 6)。 加拿大政府在十九世紀末葉開始在保留區設置「社議會」,每個社有一名「酋長」、以及依據人口比例的「社議員」,由社民選舉產生;社議會的組織有點像加拿大的市政府安排,是聯邦政府在保留區的行政單位,因此,不能算是原住民自治的實踐(Frideres, 1998: 433)。聯邦政府原本同意在未來的修憲條文中『1992查絡特城協定』(第41條)確認原住民「既有的自治權」(Turpel, 1993: 135-37、139-41);不過,在1992年的全國的公民投票中功敗垂成。一直要到1995年,自由黨政府公佈一份『原住民自治聯邦政策指導』,正式承認「原住民既有的自治權」,算是確認『1982憲政法案』中所謂的「既有的原住民權利」(existing aboriginal

and treaty rights of the Aboriginal peoples of Canada)。另外,聯邦政府又在1997年提出『加拿大原住民行動方案』,再度承認原住民既有的自治權。 至於原住民的自治模式,加拿大聯邦政府只針對三大族分別提出概括性的描述、以及期待 (DIAND, 1995):(一)針對住在社/保留區的印地安人,政府尊重他們想要以夥伴方式取代『印地安法』行政的意願,不過,對於那些並未住在自治區的族人,是否適用自治區的法律、或是提供公共服務,必須取得他們的同意;(二)針對Inuit,政府尊重他們想要成立公共政府的願望,因此,必須兼顧到區內非Inuit住民的權益;(三)針對Métis,如果是已經有墾殖地 (settlement)/居於雅伯達省 (Alberta) 者,政府願意協商自治的形式,如果是尚未擁有土地者,政府可以考慮提供土地,進一步協商自治的方式,或是採取公共政府的模式;(四)針對西北領地西部的原住民,由於許多地方的原住民分佈混居,政府希望採取公共政府模式;以及(五)針對育空,除了已經達成協議的原住民,政府會繼續與他族進行談判。 在過去三十年來,加拿大已經順利成立了好幾個原住民自治政府,譬如魁北克省的Cree與Naskapi印地安人的社、Inuit的Kativik地區政府,英屬哥倫比亞省Sechelt印地安人的社,育空領地七個第一民族的自治政府,西北領地的Inuit另外成立的Nunavut領地,英屬哥倫比亞省Nisga’a印地安人的村政府(施正鋒,2005)。 至於台灣,立法委員黃爾璇等人,在1998年試圖在草擬中的『地方自治法』加入自治區的安排;最後通過的『地方制度法』(1999)終究未能涵蓋其精神;一般人的看法似乎傾向於將目前的山地鄉鎮賦予自治區的地位。原住民立委蔡中涵在1999-2000年之間,也透過『台灣原住民族基本法草案』的擬定,對於自治區的成立,與學者作了相當程度的意見整合。由於朝小野大的困境,民進黨政府在首度執政之後,雖然總統府人權諮詢小組對於成立原住民自治區表達關注(2001),終究未能將順利推動『原住民族自治區法草案』。不過,出人意料之外地,立法院在2005年1月21日通過『原住民族基本法』,確認「原住民族自治權」。我們相信,在和解的大前提之下,原住民自治區應該可以在短期內成立。 陸、原住民族憲法專章的建議 就墾殖國家與原住民族重新定位夥伴關係的途徑來看,大致有先透過宣示(美國)、簽定條約(紐西蘭)、入憲(加拿大)、或是判決(澳洲)的方式,再以立法的方式來落實。加拿大在1982年的『憲政法案』(Constitution Act, 1982)當中確認原住民族的集體權: The

existing aboriginal and treaty rights of the Aboriginal peoples of Canada are

hereby recognized and affirmed. 拉丁美洲國家在1980年代末期開始進入民主化,已經有11個國家以憲法條文來表達對於原住民族權利的保障;在北歐的芬蘭(1999)、挪威(1995)、以及瑞典(1998)三國,也在憲法中保障沙米人(Sami)的權利。另外,紐西蘭、以及澳洲在近年來積極推動新憲,也認真考慮如何將原權入憲,特別是在澳洲,他們把原權入憲當作是與原住民進行歷史和解的關鍵(Wickliffe & Dockson, 2001)。 就象徵意義來看,原住民權入憲代表著國家要與原住民重新建構這個國家的決心;此外,在憲法中承認原住民權利,也是一種最終的保障,以免非原住民社會以人數上的優勢來主導立法,通過不利原住民的法案;再來,這也同時表達政府未來如何施政的願景,以提高原住民族的整體地位;最後,光是對於這個議題的討論,也可以提高百姓對於原權的關心、並且促進原住民與非原住民菁英之間的對話,培養彼此的共同體的感覺(Jull,

1998: 13-15)。 海外的台灣獨立建國運動者早就強調原住民對於台灣新國家的意義,許世楷的『台灣共和國憲法草案』在前言特別描述到「我們的馬來玻里尼西亞語系祖先,過去在台灣的原野自由、和平地生活著」,而黃昭堂的『台灣共和國憲法草案』也建議在內閣中設置「原住民部」。民進黨以社會運動起家,把支持原住民運動當作是義不容辭的任務,1991年舉行的人民制憲會議通過『台灣憲法草案』,裡頭特別設有「原住民族專章」。在1994年舉行的第二次台灣人民制憲會議中通過『台灣共和國憲法草案』,再度確認「原住民族專章」。 原住民族委員會的憲法原住民族政策制憲推動小組在半年內的24次小組會議中,討論的重心包括原住民權利的正當性(主權、自決權、自治權)、入憲的必要性、以及自治制度的設計,終於提出原住民族憲法專章草案(2004/11/16)(附錄一)。我們可以看到,該草案大致是以聯合國『原住民權利宣言草案』為基礎,強調原住民族的集體權,再加上政治參與的保障。 我們依據『原住民族與台灣政府新的夥伴關係』(1999/9/10)、許世楷的『台灣共和國憲法草案』、黃昭堂的『台灣共和國憲法草案』、人民制憲會議的『台灣憲法草案』(1991/8/25)、以及第二次台灣人民制憲會議的『台灣共和國憲法草案』(1994/6/25),作下面的台灣新憲原住民專章建議條文(附錄二)。 附錄一:『原住民族憲法專章草案』* 前言 台灣為原住民族及漢民族等移民共同締造之多元民主國家。我們決心為追求人性尊嚴與社會正義,保障個人與集體之自由平等權利,增進全民與世代福祉,維護國家獨立與永久和平而努力。本憲法以實踐立國精神為宗旨,原住民族先於國家存在之自然主權及固有權應受尊重與承認。 總綱 原住民族享有自決權,並得於其傳統領域內,依其意願與程序,決定組織、代表、進程以行使民族自治權。 國家應依各原住民族之需要,保障並協助其政治、經濟、社會、文化、語言之發展。 國家應保障原住民族參與國家政治、經濟、社會、文化生活之權利,並應基於歷史之和解,對原住民族或其成員採取補償性措施。 第一條 原住民族自治制度,由總統與各原住民族簽署自治協約,經立法院追認後行之。 自治協約,得就原住民族自治權範圍內各事項之一項或數項,局部或全部,同時或先後進行約定。 原住民族自治權包含以下事項:機關組織、民族司法制度、人事、財政稅收、民族民刑事、行政區劃、土地、自然資源、交通水利、基礎建設、經濟事業、住宅、社會福利、衛生醫療、教育文化、身分認定、媒體,及其他性質上屬於民族之事務。 原住民族為辦理自治事項所訂定之自治規章,不得牴觸自治協約。 中央法規命令牴觸原住民族自治協約或為辦理自治事項所訂定之自治規章者,不適用之。 原住民族自治權限爭議,由司法院解決之。 第二條 原住民族自治所需各項經費,由中央政府年度總預算百分之二撥付。 第三條 全國原住民族議會,行使各原住民族授權之事項,由各原住民族推舉代表組成,其組織與任務經議會決議訂之。 第四條 原住民族傳統領域內之土地、水域、動植物群、礦物及其他自然資源,屬於各原住民族,國家應予回復;其不能回復之部份,應予合理賠償。 原住民族於前項傳統領域內之土地及自然資源,有決定其管理組織與發展策略之權利。國家之任何措施,對其顯有影響者,應得相關原住民族自由意志及充分資訊下之協商同意後為之,並應予參與實施、分享利益或為適當補償。 第五條 國家應提供資源建立適合各原住民族文化之教育制度與機構。 第六條 原住民族成員有使用其本族語言之權利。各原住民族語言皆應列為國家語言。 第七條 原住民族之傳統知識及智慧財產權應受保障。 第八條 原住民族成員有使用傳統命名的權利。國家應恢復原住民族部落及山川傳統名稱。 第九條 原住民族文化上之其他集體權利及固有權利,應受憲法之保障。 第十條 國家應保障原住民族參與於其權益相關之國家機關、政策決策與執行之權利。 中央政府應設立掌理原住民族事務之專責機構,其首長由原住民擔任之。監察院監察委員、考試院考試委員及司法院大法官,皆應有原住民出任。原住民族立法委員、國民大會代表採民族代表制。 第十一條 立法院設原住民族委員會,負責審議原住民族相關議案,原住民族立法委員為當然成員,並不得少於委員會席次總額二分之一。 原住民族委員會通過之議案,非經立法院院會三分之二以上委員出席,出席委員四分之三以上同意,不得為相反之決議。 第十二條 司法機關於原住民相關案件之審理,應探求並尊重各原住民族傳統習慣規範。 第十三條 本章以外之國民權利義務與社會制度,應兼顧原住民族特殊需求,適用於各原住民族之成員。 總統章 副總統設二名,其中一名應由原住民出任。 附錄二:台灣新憲原住民專章建議條文

參考文獻 Archer,

Keith. 2003. “Representing Aboriginal Interests: Experiences of

New Zealand and Australia.” Electoral Insight, Vol. 5, No. 3,

pp. 39-44. Australia, Aboriginal and

Torres Strait Islander Commission. 1999. Regional Autonomy for

Aboriginal and Torres Strait Islander Communities. (pdf) Australia,

Australian Electoral Commission. 2002. History of Indigenous

Votes. Kinston, ACT: Australian Electoral Commission. Ayres,

Sarah, and Graham Pearce. 2002. A Preliminary Review of

Alternative Approaches to Regional Governance in the West Midland.

Birmingham: Aston Business School, Aston University. Balogh, Sandor.

1999. Autonomy and the New World Order. Toronto: Matthias Corvinus Publishing. Banducci, Susan, Todd Donovan, and

Jeffrey A. Karp. 2004. “Minority Representation, Empowerment, and

Participation.” Journal of Politics, Vol. 66, No. 2, pp. 534-56. Barkan, Joel D. 1993.

“Elections in Agrarian Societies.” Journal of Democracy, Vol. 6,

No. 4, pp. 107-16. Bauböck, Rainer. 2001.

“Territorial or Cultural Autonomy for National Minorities?” IWE,

Working Paper Series, No. 22. Boisvert, David A. 1985. Forms

of Aboriginal Self-Government. Background Paper, No. 2.

Kingston: Institute of Intergovernmental Relations, Queen’s

University. Canada,

Department of Indian Affairs and Northern Development (DIAND).

1995. Aboriginal Self-Government: The Government of Canada’s Approach to Implementation of the Inherent Right and

the Negotiation of Aboriginal Self-Government. (http://www.inac.gc.ca/pubs/selfgov/policy.html) Canada,

Department of Indian Affairs and Northern Development (DIAND). n.d. “Does the Literature Develop Arguments about

How Fiscal Relations Would Best Support Self-Government? If So, What

Are These Arguments?” (http://www.ainc- inac.gc/pr/ra/rev/deag_e.html) Canada, Minister of Supply and

Services. 1996. Report of the Royal Commission on Aboriginal

Peoples. (http://www.austlii.edu.at/au/journals.OLD/AILR/1998/

4.html) Canada, Royal

Commission on Aboriginal Peoples (RCAP). 1996. People to

People, Nation to Nation: Highlights from the Report of the Royal Commission

on Aboriginal Peoples.

(http://www.inac.gc.ca/rcap/report/index.htm) Cohen,

Frank S. 1997. “Proportional versus Majoritarian Ethnic Conflict

Management in Democracies.” Comparative Political Studies, Vol.

30, No. 5. (EBSCOhost Full Display) Cornell,

Stephen. 2002. “The Harvard Project Findings on Good

Governance.” Speaking notes at the Speaking Truth to Power III, BC

Treaty Commission, March 14-15. Durie, Mason. 1998. The

Politics of Maori Self-Determination. Auckland: Oxford University

Press. Eide, Asbjørn.

1995. “Minority Protection and World Order: Towards a Framework for Law

and Policy,” in Alan Phillips, and Allan Rosas, eds.

Universal Minority Rights, pp. 87-112. Turku/Åbo:

Åbo Akademi University

Institute for Human Rights. Elazar, Daniel. 1997.

“Contrasting Unitary and Federal Systems.” International Political

Science Review, Vol. 18, No. 3, pp. 237-51. Fiscal

Realities. 1998(2003). Indigenous Peoples

and Fiscal Relationships: The International Experiences. Ottawa:

Ministry of Indian Affairs and Northern development. Fiscal

Realities. 1997. “First Nation Taxation and New Fiscal

Relationship.” Paper presented to the Indian Taxation Advisory Board,

and the Department of Indian Affair and Northern Development. Fleras, Augie.

1985. “From Social Control towards Political Self-Determination: Maori

Seats and the Politics of Separate Maori Representation in New

Zealand.” Canadian Journal of Political Science, Vol. 18, No. 3,

pp. 551-76. Fletcher,

Christine. n.d. “Does Federalism

Safeguard Indigenous Rights?” (http://www.ciff.on.ca/Reference/documents/bg_papers/docbg_fletch.html) Franks,

C.E.S. 2000. “Rights and Self-Government

for Canada’s Aboriginal Peoples,” in Curtis Cook, and Juan D. Lindau, eds. Aboriginal Rights and Self-Government,

pp. 102-34. Montreal: McGill-Queen’s

University Press. Frideres, James S. 1998. Aboriginal

Peoples in Canada: Contemporary Conflicts. 5th ed.

Scarborough, Ont.: Prentice-Hall Allyn & Bacon

Canada. Frowein, J. A., and Ronald Bank.

2000. “The Participation of Minorities in Decision-Making

Process.” Council of Europe. (http://www.humanrights.coe.

Int/Minorities?Eng/InterGovernmental/Publications/dhmin20001.htm) Gál,

Kinga, ed. 2002. Minority Governance

in Europe. Budapest: Local Government and Public Reform Initiative. Gál,

Kinga. 2000. “The Council of Europe

Framework Convention for the Protection of National Minorities and Its Impact

on Central and Eastern Europe.” Journal on Ethnopolitics

and Minority Issues in Europe, Flensburg, Germany: European Centre for

Minority Issues (ECMI). Groves,

Robert. 1987. “The Engine of Agreement: Financing Aboriginal

Self-Government,” in David C. Hawkes, and Evelyn J.

Peters, eds. Issues in Enriching Aboriginal Self-Government, pp.

97-109. Kingston: Institute of Intergovernmental Relations, Queen’s University. Gutmann, Amy.

1994. “Introduction,” in Amy Gutmann, ed. Multiculturalism,

pp. 3-24. Princeton: Princeton University Press. Hawkes,

David. n.d. “Indigenous Peoples: Self

Government and Intergovernmental Relations.” (http://www.ekloges.com.cy/nqcontent.cfm?tt=

article&a_id=1474) Hawkes,

David C., and Allan M. Moslove. 1989.

“Fiscal Arrangements for Aboriginal Self-Government,” in David C. Hawkes, ed.

Aboriginal Peoples and Government Responsibility: Exploring Federal and

Provincial Roles, pp. 93-137. Ottawa: Carleton University Press. Horowitz,

Donald L. 2003. “Electoral Systems; A Primer for Decision

Makers..” Journal of Democracy, Vol. 14, No. 4, pp. 115-28. Horowitz,

Donald L. 1993. “Democracy in Divided Societies.” Journal

of Democracy, Vol. 4, No. 4, pp. 18-38. Iorns, Catherine J.

2003. “Dedicated Parliamentary Seats for Indigenous Peoples: Political

Representation as an Element of Indigenous Self-Determination.” E

Law, Vol. 10, No. 4. (http://www.murdoch.edu.au/elaw/siies/v10n4/iorns104_text.

html) Ishiyama, John T. 1999.

“Representational Mechanisms and Ethnopolitics:

Evidence from Transitional Democracies in Eastern Europe.” Eastern

European Quarterly, Vol. 33, No. 2. (EBSCOhost – Full Result Display) Jull,

Peter. 2002. “Constitutional Work in Progress: Reconciliation and

Renewal in Indigenous Australian and the World.” (pdf) King,

Preston. 1982. Federalism and Federation. Baltimore,

Md.: Johns Hopkins University Press. Kingsbury,

Benedict. 2002. “Reconciling Five Competing Conceptual Structures

of Indigenous Peoples’ Claims in International and Comparative Law.” New

York University Journal of International Law and Politics, Vol. 34, pp.

189-250. (pdf) Knight,

Trevor. 2001. “Electoral Justice for Aboriginal People in

Canada.” McGill Law Journal, Vol. 46, pp. 1063-1116. Konig, Matthias. 1999.

“Cultural Diversity and Language Policy.” International Social

Science Journal, Vol. 51, No. 161. (EBSCOhost) Kymlicka, Will.

1998. Finding Our Way: Rethinking Ethnocultural

Relations in Canada. Don Hills, Ont.: Oxford University Press. Kymlicka, Will. 1995. Multicultural

Citizenship. Oxford: Clarendon Press. Kymlick, Will, and Wayne Norman.

2000. “Citizenship in Culturally Divided Societies: Issues, Contexts,

Concept,” in Will Kymlicka,

and Wayne Norman, eds. Citizenship in Divided Societies, pp.

1-41. Oxford: Oxford University. Léger,

Marie, ed. 1994. Aboriginal Peoples: Toward Self-Government.

Montreal: Black Rose Books. Lijphart, Arend.

1999. Patterns of Democracy: Government Forms and Performance in

Thirty-Six Countries. New Haven, Conn.: Yale University Press. Lijphart, Arend. 1991. “Constitutional Choices for New

Democracies.” Journal of Democracy, Vol. 2, No. 1, pp. 72-84. Lijphart, Arend. 1986. “Proportionality by Non-PR

Methods: Ethnic Representation in Belgium, Cyprus, Lebanon, New Zealand, West

Germany and Zimbabwe,” in Bernard Grofman, and Arend Lijphart, eds. Eletoral Laws and Their Political Consequences,

pp. 113-23. New York: Agathon Press. Lijphart, Arend.

1984. Democracies: Patterns of Majoritarian and Consensus Government

in Thirty-One Countries. New Haven, Conn.: Yale University Press. Linz, Juan J.

1990. “The Virtues of Parliamentarism.”

Journal of Democracy, Vol. 1, No. 4, pp. 84-91. Loughlin, John. 1998.

“Autonomy Is Strength,” Democratic Dialogue, Occasional Paper, No. 10,

pp. 13-36. Belfast: Eastern Health & Social Services Board,

Northern Ireland Economic Council. Mendoza,

Carlos. n.d. “Indigenous Struggles for

Political Recognition and Participation in Guatemala: Long Walk to Democratic

Consolidation.” (pdf) Meyers, Gary D., and Brenda R.

Landau. 1998. “Environmental and Natural Resources management by

Indigenous Peoples in North America: Inherent Rights to Self-Government, Part

1: The US Experience.” (http://www.austlii.

edu.au/special/rsjproject/rsjlibrary/arccrp/dp3.html) Norris,

Pippa. 2004. Electoral Engineering:

Voting Rules and Political Behavior. Cambridge: Cambridge

University Press. Norris,

Pippa. n.d.

“Ballots Not Bullet: Testing Consociational

Theories of Ethnic Conflict, Electoral Systems and Democratization.” (pdf) Oam, Gatjil

Djerrkura. 1999. “Indigenous Peoples,

Constitutions and Treaties.” Paper presented at Dialogue on Indigenous Rights

in the Commonwealth, London, July 23. OSCE/ODIHR.

2004. “Republic of Croatia: Parliamentary Election 23 November

2003.” OSCE/ODIHR Elections Observation Mission Report. Warsaw. Parekh, Bhikhu. 2000. Rethinking Multiculturalism:

Cultural Diversity and Political Theory. Houndmills,

Basingstoke, Hampshire: Macmillan Press. Peters, Evelyn

J. n.d.. “Self-Government for Aboriginal People in Urban

Areas: A Literature Review and Suggestions for Research.” Polanco, Héctor Díaz.

1997. Indigenous Peoples in Latin America: The Quest for

Self-Determination. Boulder, Colo.: Westview. Prince, Michael J.,

and Frances Abele. 2002. “Paying for Self-Determination:

Aboriginal Peoples, Self-Government, and Fiscal Relations in Canada.”

Paper prepared for the Conference on Reconfiguring Aboriginal-State Relation,

Institute of Intergovernmental Relations, Queen’s University, November 1-2. Pyle,

Andrew, ed. 1995. Group Rights: Perspectives since 1900.

Bristol: Thoemmes Press. Quade, Quentin L. 1991.

“PR and Democratic Statecraft.” Journal of Democracy, Vol. 2,

No. 3, pp. 36-41. Reilly,

Benjamin. 2003. “Political Engineering of Parties and Party

Systems.” Paper prepared for delivery at the 2003 Annual Meeting of the

American Political Science Association, August 28-31. Reilly,

Benjamin. 2002. “Electoral Systems for Divided Societies.” Journal

of Democracy, Vol. 13, No. 2, pp. 156-70. Reilly,

Benjamin. 2001. Democracy in Divided Societies: Electoral

Engineering for Conflict Management. Cambridge: Cambridge

University Press. Robotin, Monica, and Levente Salat, eds.

2003. A New Balance: Democracy and Minorities in Post-Communist

Europe. Budapest: Local Governmental and Public Service Reform

Initiative. Rush,

Mark E., and Richard L. Engstrom. 2001.

Fair and Effective Representation: Debating Electoral Reform.

Lanham, Md.: Rowman & Littlefield. Scherrer, Christian P.

n.d. The First Indian Government in the

Americas Caught up in Neglect, Confusion and Disunity – Way Out?

Working Paper, Copenhagen Peace Research Institute (ciao). Schouls, Tim. 1996. “Aboriginal

Peoples and Electoral Reform in Canada: Differentiated Representation versus

Voter Equality.” Canadian Journal of Political Science, Vol. 24,

No. 4, pp. 729-49. Shapiro,

Ian, and Will Kymlicka, eds. 1997. Ethnicity

and Groups Rights. New York: New York University Press. Sigler,

Jay A. 1983. Minority Rights: A Comparative Analysis.

Wesport, Conn.: Greenwood Press. Sisk,

Timothy. 1993. “South Africa Seeks New Groups Rules.” Journal

of Democracy, Vol. 4, No. 1, pp. 79-91. Shugart, Matthew Soberg,

and Scott Mainwaring. 1997. “Presidentialism and Democracy in

Latin America: Rethinking the Terms of the Denbte,”

in Scott Mainwaring and Matthew Soberg Shugart, eds. Presidentialism

and Democracy in Latin America, pp. 12-54. Cambridge: Cambridge University

Press. Tanase, Ioana.

2003. “Defining National Minorities: Old Criteia

and New Minorities.” Paper prepared for Seminar Series Citizenship and

National Minorities in Europe, St. Antony’s College,

University of Oxford, January. (http://sant.ox.ac/uk/areastudies/ Tanase.htm) Tully,

James. 2000. “A Just Relationship between Aboriginal and

Non-Aboriginal Peoples of Canada,” in Curtis Cook, and Juan D. Lindau, eds. Aboriginal Rights and Self-Government,

pp. 39-71. Montreal: McGill-Queen’s University

Press. Turpel, Mary Ellen.

1993. “The Charlottetown Discord and Aboriginal Peoples’ Struggle for

Fundamental Political Change,” in Kenneth McRoberts,

and Patrick Monahan, eds. The Charlottetown Accord, the Referendum, and

the Future of Canada, pp. 117-51. Toronto: University of Toronto

Press. Van Cott, Donna Lee. 2000. “Explaining Ethnic

Autonomy Regimes in Latin America.” Paper presented for the 22nd

International Congress of the Latin America, March 16-18, Miami.

(http://www.grocities.com/tayacan_2000/dvancott.html) Van

Cott, Donnal Lee. n.d. “Latin American Constitutions and Indigenous

Peoples.” (http://web.utk.edu/~dvancott/constitu.html) Venice

Commission. 2000. “Electoral Law and National Minorities.” Strasbourg:

European Commission for Democracy through Law, Council of Europe. Von

Mettenheim, Kurt. 1997. “Introduction:

Presidential Institutions and Democratic Politics,”

in Kurt von Mettenheim, ed. Presidential

Institutions and Democratic Politics: Comparing Regional and National

Contexts, pp. 1-15. Baltimore: Johns Hopkins University Press. Wall, Denis.

1999. “Aboriginal Self-Government in Canada: The Case of Nunavut and

the Alberta Métis Settlements.” (http://www.ualbert.ca/~walld/NUNSEPT2.

html) Watts,

Ronald L. 1998. “Federal Systems and Accommodation of Distinct

Groups: A Comparative Survey of Institutional Arrangements for Aboriginal

Peoples.” Working Papers, IIGR, Queen’s University. Wherrett, Jill, and Douglas

Brown. 1994. “Models for Aboriginal Government in Urban

Areas.” Report prepared for Policy and Strategic Direction Department

of Indian Affairs and Northern Development. Wickliffe,

Caren, and Matiu Dockson. 2001. “Maori Development in a Global

Society: Options for Constitutional Change.” Paper presented at Indigenous

Rights in the Commonwealth, South Pacific Regional Expert Meeting, Nadi, Fiji, October 15-16. Wilson,

John. 2003. “The Origin of the Maori Seats.” Background Note,

New Zealand Parliamentary Library. 施正鋒。2005。《台灣原住民族政治與政策》。台中:新新台灣文化教育基金會/台北:翰蘆圖書出版公司。 施正鋒。1999。《台灣政治建構》。台北:前衛。 施正鋒。1998。《族群與民族主義──集體認同的政治分析》。台北:前衛 施正鋒(編)。1995。《台灣憲政主義》。台北:前衛。 * 發表於輔仁大學若望保祿二世和平研究中心主辦「2005年第五屆和平學學術研討會」,台北,淡江大學台北校區,2005/11/26。感謝行政院研究發展考核委員會對於本研究的補助。 嚴格來說,少數族群(ethnic minority)是指被支配的族群,譬如過去南非的黑人,他們人數雖然比白人多,卻仍然被通稱為少數族群;相對地白人在人數上居劣勢,卻不能稱為少數族群;也關的討論,見施正鋒(1998:5-6)。 確實的用詞是「邊疆地區各民族」(第168、169條)、或是在邊疆地區的「各民族」(第26、64條)。其實,憲法裡頭另外提到「民族」,應該指的是nation,也就是在提到「民族生存」(第156條)、「民族健康」(第157條)、以及「民族精神」(第158條)之際。 也就是「少數族群」(ethnic minorities)的「集體權」(collective rights、group rights)。有關於集體權的一般理論,見Pyle(1995)、以及Shapiro與Kymlicka(1997)。 有關於兩者優劣的文獻很多,譬如von Mettenheim(1997)、Shugart與Mainwaring(1997)、以及Linz(1990);特別討論到調解族群權力關係者,見 Horowitz(1993)、以及Lijphart(1991)。 當然,也有非地域式的聯邦(non-territorial

federation),又稱為「組合式聯邦」(corporate federation),也就是採取個人的文化自治(cultural autonomy);見Lijphart (1984)、Bauböck, 2001。 Ruth

Lapidoth將自治分為地域/政治自治(territorial political autonomy)、行政自治(administrative autonomy)、以及個人/文化自治(personal cultural autonomy)三種(Ayres & Pearce,

2002: 32)。 有關少數族群自治、權力下放、或是區域主義的文獻汗牛充棟,見Gál (2002)、Ayres及Pearce (2002)、Balogh (1999)、Loughlin (1998)、以及Polanco (1997)。 譬如Norris(2004、n.d.)、Horowitz(2003)、Reilly(2002、2001)、Rush與Engstrom(2001)、Ishiyama(1999)、Cohen(1997)、Barkan(1993)、Sisk(1993)、Quade(1991)、Lijphart(1986)。 墨西哥的眾議院採取政黨比例代表制(Watts,

1998: 30、38),不過,原住民在Yucatan、Chihuahua、以及Oaxaza三個州的人口居多數,因此,即使是採取單一選區制,應該也可以確保相當的席次。 也就是自成一體的「選區」、或是Banducci等人(2004: 535)所謂的「雙軌選區」(dual constituency system);目前台灣原住民的立委選舉,可以說是分為兩平地原住民、以及山地原住民大選區。究竟這種分立式的選舉是好(實踐自決權)、是壞(種族隔離),見、Iorns(2003)、以及Fleras(1985)的討論。 共有15個政團,包括保加利亞人、俄羅斯人、猶太人、日爾曼人、吉普賽人、阿爾巴尼亞人、塞爾維亞人、土耳其人、希臘人、烏克蘭人、亞美尼亞人、波蘭人、斯洛伐克人/捷克人等等。相關法令,見http://users.skynet.be/suffrage-universel/romi.htm。 參見『克羅埃西亞國家議會代表選舉法』(1999)第15-17條(http://www.legislationonline.org/

view.php?document=54716&ref=true),以及『少數族群權利憲政法案』第19條(http://www. legislationline.org/view.php?document=55656)。 美國總統柯林頓在1994年與印地安人及阿拉斯加土著部落領袖歷史性會面談話(President Clinton’s

Remarks in Historical Meeting with American Indian and Alaska Native Tribal

Leaders, 1994)。 包括阿根廷(1994)、玻利維亞(1994)、巴西(1988)、哥倫比亞(1991)、厄瓜多爾(1998)、瓜地馬拉(1985)、墨西哥(1992)、尼加拉瓜(1987)、巴拿馬(1994)、巴拉圭(1992)、祕魯(1993)、以及委內瑞拉(1999)等國;見Van Cott(n.d.)、以及Mendoza(n.d.)。 譬如說研考會在2004年提出政府改造案,以效率為由力主廢除原民會,可能是忽略倒兩次民間制憲會議所提憲法草案原住民專章中所揭櫫的「中央政府應設立掌理原住民族事務之專責機構」。澳洲國會在1998年對於『原住民土地法』(1993)提出歧視性的修正案,也讓原住民深深體會到,如果沒有憲法上的保障,原住民的權利是隨時可以被剝奪的(Oam, 1999: 11)。 * 行政院原住民族委員會「憲法原住民族政策制憲推動小組」定稿(2004/11/16)。 |