|

由衝突管理到和平建構* |

||

|

施正鋒 淡江大學公共行政學系暨公共政策研究所教授 |

||

|

Progress

depends on advances in conceptualization and analysis. Daniel Druckman, et al.

(1999: 105) Since only

time resolves conflicts, time can also invent or revive conflict. I. William Zartman

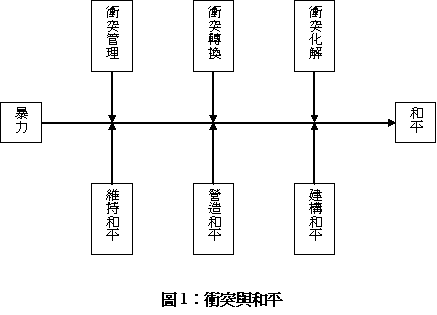

(1997: 13) 壹、衝突與和平 在和平研究(Peace Studies)的範疇裡頭,「和平」(peace)與「暴力」(violence)是相互排斥的概念。由暴力到和平,我們可以採取「維持和平」(peace-keeping)、「營造和平」(peace-making)、以及「建構和平」(peace-building)三種途徑;這些恰好與國際關係的三大學派遙相呼應。從「現實主義」(Realism)的觀點來看,和平的最佳保障就是透過軍力/實力來防止衝突的發生,也就是嚇阻(deterrence);萬一衝突發生,現實主義者的對策是消極地派遣維持和平的部隊,起碼能立即終止戰爭、或是防止交戰的雙方擴大爭端,進一步期待能恢復衝突前的狀態(peace restoring),甚至於不惜使用武力來強制執行(peace enforcement)。從「理想主義」(Idealism)的觀點來看,不管是透過衝突的雙方、還是第三者,和平必須主動去營造而來,想辦法讓彼此以某種操作方式(modus operandi)來達成某種協定(modus vivendi)。從「建構主義」(Constructivism)的觀點來看,真的要長治久安,必須積極去探究深層的衝突根源,並且試著去重新建立彼此長期的關係。 我們先前在探究各種和平途徑之際(施正鋒,2003),就察覺到「衝突」(conflict)其實是和平與暴力之間的關鍵介面,也就是說,「衝突管理/管制」(conflict

management/regulation)就是在進行維持和平工作,「衝突轉換/解決」(conflict

transformation/settlement)等於在作營造和平,而「衝突化解」(conflict resolution)幾乎就是建構和平(圖1)。因此,若要充分掌握獲致和平的機制,必須先有效了解衝突這個概念、以及如何以建設性的方式進行衝突。

在這裡,我們必須對幾個常用的名詞加以釐清。對於一般人來說,所謂的「建構和平」是鬆散的用法(generic),還包括維持和平、以及營造和平;然而,對於和平研究的學者而言,建構和平是單純的指在達成和談協定以後,進一步追求全盤性的和解。同樣地,一般所謂的「衝突化解」,可以廣義地包含各種處理衝突的步驟,也就是由衝突管理、衝突轉換、到狹義的衝突化解;不過,有時候衝突化解又被當作是爭端處理/和平調解(dispute settlement、peaceful settlement)的同義詞,也就是被當作是傳統的和平途徑之一,特別是強調由第三者介入的派遣調人(good office)、進行調查 (inquiry)、調停 (mediation)、斡旋 (conciliation)、仲裁 (arbitration)、或是司法裁決 (judicial settlement)。至於「衝突預防」(conflict prevention),可以專門指和平途徑中的人道干預、或是預防性外交,也就是制止衝突繼續進行;然而,也可以是指一種和平的境界,代表在建構和平/衝突化解之後,才可以真正預防衝突的發生。 貳、衝突的解析 根據Hugh Miall等人(1999:

19-20),所謂衝突的是指團體之間追求不相容的目標。Louis Kriesberg(2003:

2-3)也作了類似的定義:兩個或以上的人/團體,至少其中的一方有相多的人,感覺到彼此的目標無法相容。因此,如果當事人認為彼此並沒有仇恨,就不能算是有衝突;相對地,只要其中一方想要否定對方的存在,即使另一方並沒有同等地敵意,也就構成衝突的事實。 Johan

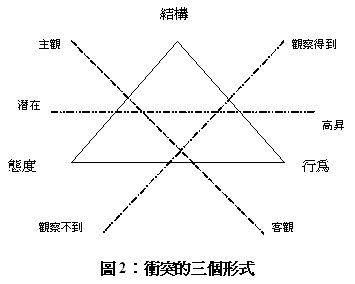

Galtung (1996: 70-73) 認為衝突的表達必須包含行為、結構、以及態度三種形式:前者是有意識的、而且在實證上是明顯觀察得到的;後兩者則存於下意識、隱晦不明、而且往往必須經過推敲才能判斷出來。Miall等人(1999: 14-16)加以發揚光大,將這三個衝突的形式進一步解析:有敵意的態度包括感受、認知、以及意願三種層面;挑釁行為包括威脅、強制、以及攻擊等三種;而衝突的結構可以分為對稱、以及不對稱兩種模式。我們可以這樣說,態度是主觀的,而行為與結構是客觀的;行為是觀察得到的,而結構與態度是觀察不到的;結構是潛在的,而態度與行為是高昇的(圖2)。其實,維持和平是針對衝突的行為、營造和平是針對態度、而建構和平是針對結構(Galtung, 1996: 102)。

Louis

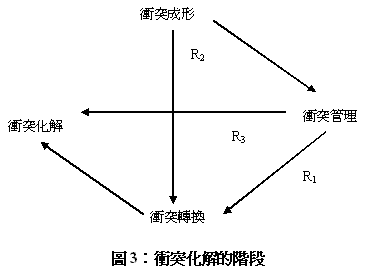

Kriesberg(2003: 7-20)則從六個面向來看衝突:為何衝突、兩造的特色、彼此的關係、社會脈絡、進行的方式、以及結果。首先,就衝突的爭議來看, Kriesberg(2003: 7-10)分為利益(包括物質資源、以及相對權力關係/地位)、以及價值(包括政治理念、或是宗教信仰)兩大類,而Miall等人(1999: 9-10)則分為利益、以及基本需求(包括生存、安全、以及認同)兩大類;大體而言,我們可以將這些爭端分為政治權力、經濟利益、社會地位、以及文化認同。表面上看來,面對有限/稀少的利益,分配是相互排斥的,相對地,包括認同在內的基本需求,並沒有涉及分配的問題,應該是比較沒有否定對方的必要;不過,我們也可以說,利益的分配不一定是零和的,只有分配多寡的爭議,相對地,基本需求與價值觀往往是不可妥協的,因此,衝突是無法避免的。 再來,就敵對雙方各自內部的特色而言,Kriesberg(2003: 10-13)區分為自我定位(譬如比較優秀、上帝的選民、或是歷史使命),菁英如何維持自己與追隨者之間的動員、以及支持關係(譬如對外所需要的資源、以及權威),爭端者與他者之間的界線是否明確(譬如彼此之間溝通、或是交流是否涇渭分明),以及爭端者內部的分疏程度(譬如中央政府與地方政府的涉外能力、或是族群的政治與宗教團體的姿態)。 Kriesberg(2003: 13-16)所提出的第三個衝突面向是爭端者之間的關係,包括捲入爭端的數目(譬如兩造、三方、還是多極),彼此整合、或是交往的程度(譬如相互倚賴、還是老死不相往來),以及相互的支配關係(譬如一方威脅、或是利誘另一方的能力)。 其次,第四個面向是衝突的社會脈絡(Kriesberg, 2003: 16-17),包括爭端的層級(譬如家庭、社區、國家、或是區域性),爭端是否具有開放性(譬如彼此是否可以對外尋求奧援),以及爭端者是否代表社會體系而否定對方(譬如某個族群控制整個國家、或是某個爭端國主導國際體系)。 第五個面向是進行衝突的方式(Kriesberg , 2003: 17-19),包括衝突的規矩是否制度化(譬如彼此是否加以內化、有特定的表達方式、以及強制執行的方式),以及衝突的嚴重性(譬如傷害為單向還是雙向的、肢體傷害/財產破壞的程度、是否波及非戰鬥人員、對於敵對者仇視的程度)。 最後一個面向是衝突的結果(Kriesberg , 2003: 19),包括誰贏得競爭(譬如雙贏、有輸有贏、還是雙輸)、彼此的關係將如何演變(譬如越行越遠、還是難分難解)、以及衝突是否化解(譬如雙方是否心服口服接受結果、還是醞釀著更嚴重的衝突)。 接下來是對於衝突發展過程的描述。Kriesberg(2003: 22-23)提出漏斗的模型來呈現衝突形成,包括醞釀、成形、競爭、擴大、降溫、以及解決/化解。同樣地,Galtung(1996: 88-89)也提出衝突的生命週期,也就是由成形、化解、去形、以及轉換。上述兩人的提法,大致是把衝突當作線性的遞嬗看待,Miall等人(1999: 15-16)則提出多重路線的衝突發展階段(圖3),也就是說,由衝突成形到化解,可能有三種進行的方式,並非是一成不變的:(R1)衝突成形 → 衝突管理 → 衝突轉換 → 衝突化解;(R2)衝突成形 → 衝突轉換 → 衝突化解;以及(R3)衝突成形 → 衝突管理 → 衝突化解。他們的意思是說,衝突可以跳過短兵相接的經驗,不用透過維持和平的過程,逕自進入營造和平的階段(R2);另一種可能是在衝突管理以後,沒有經過冗長的衝突轉換,直接進行衝突化解的工作(R3)。

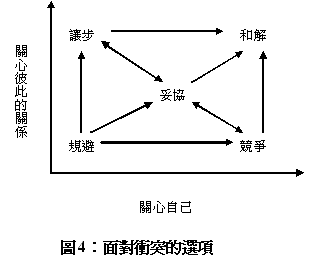

參、建設性的衝突 我們一般的看法,認為衝突是不好的現象,難免採取隱醫諱疾的態度,因而多少延誤化解衝突的契機。事實上,如果我們能夠進行建設性的衝突,把被壓抑的真相揭露出來,進而彰顯公義,長期來看,對於社會的合諧是有幫助的(Kriesberg, 2003: 6)。也就是說,唯有大膽面對衝突,透過目前的對話,確立過去的公義,才有可能重新建立未來彼此的關係,進而著手進行民主的治理、以及制度的擘劃。 當我們面對衝突之際,可以有五種可能的途徑/策略(Kriesberg, 2003: 122-23; Miall, et al.: 1999: 5-6: Galtung,

1996: 96):規避、競爭、讓步、妥協、以及和解(圖4)。我們如果以「關心自己」、以及「關心他人/關心彼此關係」兩個軸線來看,原點的地方代表爭端者採取退縮、或是冷漠的姿態,目的是想要避免衝突繼續惡化;如此一來,很可能自己必須默默承擔各種形式的暴力,而且也顯得無意改善彼此之間的關係。

若要突破這樣的困境,我們可以有三種選擇。如果我們只是關心自己的利益、或是價值,在自信心足夠的情況下,可以正面與對手角力、競爭。另一個極端是完全站在對方的立場來看彼此的衝突,以最大的誠意來配合對方,甚至於不惜片面讓步。第三種途徑是嘗試著在兩者之間取得適度的平衡,盼望彼此達成某種妥協,不至於睥睨一切、也不過於委曲求全。長期而言,最好的策略是進行合作,看是否能超越舊有的關係、解決當前的齟齬、轉換現有的衝突,已達到和解的境界。

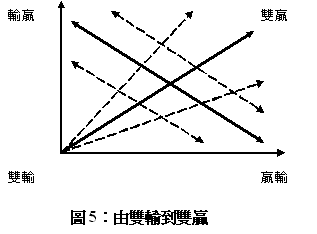

理想上而言,我們期待的衝突途徑是由規避、妥協、到和解;事實上,卻不一定會朝如此對稱的方式來作線性發展。如果我們以「我贏你輸」、以及「我輸你贏」兩個軸線來看(圖5),由「雙輸」到「雙贏」,其實是有兩股力量在運作(Miall, et al., 1999: 5-7,

11)。第一股力量決定「雙輸 → 雙贏」這條線斜率陡峭與否(越陡代表對方贏得越多、我方贏得越少),主要看官方的外交談判如何角力;第二股力量決定「妥協線」是否往雙贏的方向儘量遠離雙輸的原點(越往外移動代表的是全體的滿足感越大),端賴民間社會嫌惡玉石俱焚的程度、以及向領導者施壓的意願。換句話說,只要不是在你死我活的兩條零和軸線上,雙方都可以取得滿足感;問題是,這些滿足感如何分配? John

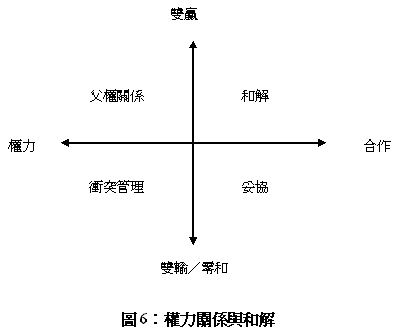

Burton (1986) 以「權力vs.合作」、以及「雙贏vs.雙輸/零和」兩個軸線來看衝突進行的四種模式(圖6)。首先,如果以權力著手,根據衝突的結果是雙贏、還是雙輸/零和,可以分別稱為父權關係、以及衝突管理。儘管前者的結果是雙贏,不過,畢竟是由強有力的第三者所施加,即使並非城下之盟,爭端的雙方或許會難以覺得舒坦。後者是典型的由第三者進行爭端處理,也是聯合國比較樂於採取的和平途徑,特別是包括人到干預、以及預防性外交在內等各種強制執行和平的方式。

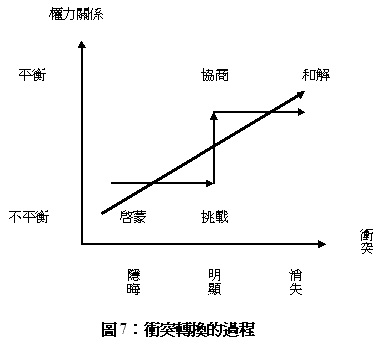

再來,如果是由合作來著眼,根據衝突的結果是雙贏、還是雙輸/零和,可以分別有和解、以及妥協兩種結果。和解是最佳的衝突結果,既可以讓爭執的各方皆大歡喜,而且不用採取霸王硬上弓的方式,因而比較不會發生傷感情、或是嫌惡的情況。相對地,妥協是次佳的衝突結果,即使未能大家都滿意,不過,既然是經過雙方都接受的遊戲規則取得共識,而至少是不會造成兩敗俱傷,因此,可以視為終究走向全盤和解的階段性成果。 Miall等人(1999: 12-14)則進一步使用「權力關係是否平衡」、以及「衝突發展」兩個軸線,以階梯的方式來呈現衝突轉換的過程(圖7)。在衝突開始的階段,一方面是爭端雙方的權力關係極度不平衡,另一方面,也因為被支配者刻意隱瞞、絕口不提自己的困境,因此,表面上看起來似乎是一團和氣。這時候,必須有人願意挺身出來進行教育的工作,啟蒙己方了解本身的遭遇、以及所處的脈絡,進而鼓動要求改變此種關係。也就是說,除非一般百姓能夠覺醒,才能夠加以動員而產生賦予力量(empowerment)的效果(Miall, et al., 1999:

16-17; Galtung, 1996: 90; Väyrynen,

1999: 148-49)。

一旦被支配者逐漸膽敢向既得利益者挑戰、並且要求改變現有的關係,彼此的心結既然公開講出來了,衝突就開始表面化、甚至於表現出明顯的對立。一開頭,支配者或許不願意接受這個現實,並且會怪罪都是少數陰謀份子的操弄,百姓才會想要破壞現狀;不過,隨著衝突的不斷升高,除非支配者打算斷絕彼此的關係,就必須開始思考對應之道。 當支配者了解到必須與被支配者共生共存之際,正式的談判/協商就是唯一的選擇,此時,不能繼續假裝對方的存在,權力關係開始進行調整,也就是進入新的境界,尋求長期關係的建立。不過,光是靠溝通管道的改善,只能達成立即的衝突管理目標,並不能真正改變敵視的態度、或是轉換衝突的本質;若要追求長期的和解,必須嘗試去重新定義平等的關係、以及建立公義的制度(Jeong, 2000: 37; )。 肆、結語 我們在這裡,首先將衝突引入由暴力到和平的概念架構,也就是說,當我們在從事衝突管理、衝突轉換、以及衝突化解工作之際,同時是在進行維持和平、營造和平、以及建構和平的努力。我們解析了John Galtung提出的衝突三個基本形式,也就是行為、態度、以及結構之間的交互關係;我們也介紹了Louis Kriesberg所提的衝突的六個面向;我們也綜合整理出衝突化解的流程。再來,我們提出如何採取建設性的衝突策略,也就是由規避、妥協、到和解,並且指出導向雙贏的力量;在這裡,我們看到權力關係如何左右和解的過程;我們同時也注意到,真的要達成和解,被支配的一方要勇於挑戰現有的結構性暴力,如此一來,談判協商才有達成和解的意義。 參考文獻 施正鋒。2003。〈和平學與台灣〉收於雷敦龢編《和平學論文集2001》頁3-75。台北:唐山出版社。 Burton,

John W. 1986. “The Procedures of Conflict Resolution,” in Edward

E. Alzar, and John W. Burton, eds. International

Conflict Resolution: Theory and Practice, pp. 92-116. Sussex; Wheatsheaf. Druckman, Daniel, James A. Wall, and

Paul F. Diehl. 1999. “Conflict Resolution Roles in International

Peacekeeping Missions,” in Ho-Won Jeong, ed. The

New Agenda for Peace Research, pp. 105-34. Aldershot,

England: Ashgate. Dukes,

E. Franklin. 1996. Resolving Public Conflict: Transforming

Community and Governance. Manchester: Manchester University Press. Fisher,

Ronald J. 1997. Interactive Conflict Resolution.

Syracuse: Syracuse University Press. Galtung, Johan. 1996. Peace

by Peaceful Means: Peace and Conflict, Development and Civilization.

Oslo: International Peace Research Institute. Harris,

Peter, and Ben Reilly, eds. 1998. Democracy and Deep-Rooted

Conflict: Options for Negotiators. Stockholm: International

Institute for Democracy and Electoral Assistance. Hauss, Charles. 2001. International

Conflict Resolution: International Relations for the 21st Century.

London: Continuum. Isajiw, Wsevolod

W. 2000. “Approaches to Ethnic Conflict Resolution: paradigms and

Principles.” International Journal of Intercultural Relations,

Vo. 20, pp. 105-24. Jeong, Ho-Won. 2000. Peace

and Conflict Studies: An Introduction. Aldershot,

England: Ashgate. Jeong, Ho-Won, ed. 1999.

Conflict Resolution: Dynamics, Process and Structure. Aldershot, England: Ashgate. Kreuzer, Peter. 2002. Applying

Theories of Ethno-cultural Conflict and Conflict Resolution to Collective

Violence in Indonesia. Frankfurt: Peace Research Institute

Frankfurt. Kriebserg, Louis. 2003. Constructive

Conflicts: From Escalation to Resolution, 2nd ed.

Lanham, Md.: Rowman & Littlefield. Lederach, John Paul. 1997. Building

Peace: Sustainable Reconciliation in Divided Societies. Washington,

D.C.: United State Institute of Peace. Miall, Hugn,

Oliver Ramshotham, and Tom Woodhouse.

1999. Contemporary Conflict Resolution: The Prevention, Management

and Transformation of Deadly Conflicts. Cambridge Press. Redekop, Vern Neufeld.

2002. From Violence to Blessing: How an Understanding of Deep-rooted

Conflict Can Open Paths to Reconciliation. Toronto: Novalis. Reychler, Luc, and Thania

Paffenholz, eds. 2001. Peace-Building:

A Field Guide. Boulder, Colo.: Lynne Rienner. Rothman,

Jay, and Marie L. Olson. 2001. “From Interests to Identities:

Towards a New Emphasis in Interactive Conflict Resolution.” Journal of

Peace Research, Vol. 38, No. 3, pp. 289-305. Sisk,

Timothy D. 1996. Power Sharing and International Mediation in

Ethnic Conflicts. Washington, D.C.: United State Institute of

Peace. Szayna, Thomas S., ed.

2000. Identifying Potential Ethnic Conflict: Application of a

Process Model. Santa Monica: RAND. Väyrynen, Raimo.

1999. “From Conflict Resolution to Conflict Transformation,” in Ho-Won Jeong, ed. The New Agenda for Peace Research,

pp. 135-60. Aldershot, England: Ashgate. Zartman, I. William. 1997.

“Introduction: Toward the Resolution of International Conflict,” in I.

William Zartman, and J. Lewis Rasmussen, eds.

1997. Peacemaking in International Conflict: Methods and Techniques,

pp. 3-19. Washington, D.C.: United State Institute of Peace. Zartman, I. William, and J. Lewis

Rasmussen, eds. 1997. Peacemaking in International Conflict:

Methods and Techniques. Washington, D.C.: United State Institute of

Peace. 直接暴力是指流血、戰爭。間接暴力包括結構性暴力(structural violence)、以及文化性暴力(cultural violence);前者是指因為制度上的不公平所造成的壓迫、支配、或是歧視,後者是以支配性的價值觀、或是論述,來合理化現有的結構性暴力。結構性暴力是殺人不見血的,而文化性暴力則是用來羈糜被支配者的意識。 有關三者的差別,見Zartman (1997: 11)、Miall等人(1999: 22)、以及Hauss (2001: 27);不過,在實踐之際,原本看來是線性的序列,有可能會重疊,也就是同時進行兩種、甚至於三種追求和平的努力。 譬如「人道干預」(humanitarian

intervention)、或是「預防性外交」(preventive diplomacy);與維持和平行動最大的差別,第三者進行強制和平,並步需取得衝突雙方的同意。不過,有時候只要是由外力強行介入,不管是維持和平、營造和平、或是建構和平,也都會被籠統地當作是強制和平。 有關於「衝突化解」與「衝突轉換」的差別,見Väyrynen (1999: 148)。當然,也有人認為「衝突轉換」的境界比「衝突化解」更高,主要是將「衝突化解」當作「衝突管理」看待;見Miall等人(1999: 21)、以及Galtung (1996: 88-89)。 根據Miall等人(1999: 12-13),當彼此的權力關係越是不對稱,除非改變現有的結構,否則,在一邊恆輸的情況下,爭端是永遠無法化解;問題是,居上方者往往不會輕易放棄對自己有力的關係,此時,唯一能打破這種僵局的是由強有力的第三者出面曉以大義、甚至於挑戰支配者。 有關於談判/協商的技術性介紹,見Dukes (1996)、Fisher (1997)、Zartman與Rasmussen (1997)、Jeong (1999)、Reychler與Paffenholz (2001)、以及Kriesberg (2003)。有關於個案的討論,見Harris與Reilly (1998)、Szaybe (2000)、Hauss (2001)、Kreuzer (2002)、以及Redekop (2002)。 * 發表於淡江大學未來學研究所、台灣促進和平基金會、輔仁大學若望保祿二世和平研究中心主辦「第四屆和平學研討會──和平願景與超越衝突的未來實踐」,台北,淡江大學台北校園校友聯誼會館,2004/10/30-31。 |