|

施正鋒 淡江大學公共行政學系暨公共政策研究所教授 |

||

|

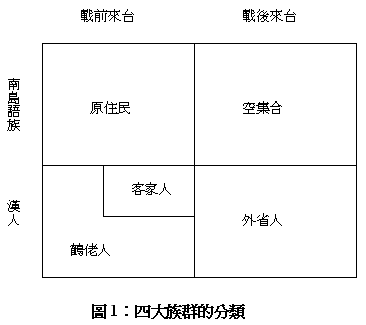

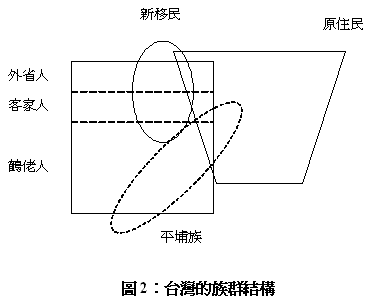

壹、前言 台灣自從民主化以來,國家對於多元族群的禁錮逐漸鬆綁,原本被壓抑的族群認同伺機尋求妥適的呈現,惟獨絕大多數的平埔族群尚未獲得政府的承認。就一般「四大族群」的而言,台灣的住民可以大略分為原住民、外省人、客家人、以及鶴佬人,而平埔族的定位則是一大挑戰,大概是被隱含在原住民的範疇裡頭(圖1)。近年來,來自東南亞、以及中國的婚姻移民(marriage migrant)日增,政府不得不正視其權益的保障,傳統的族群分類方式倍受挑戰,必須有新的思維,不過,平埔族的身分認同仍然停留在異國情調的層次,未被當作重大議題來看待,也就因此未能取的合理的定位(圖2)。

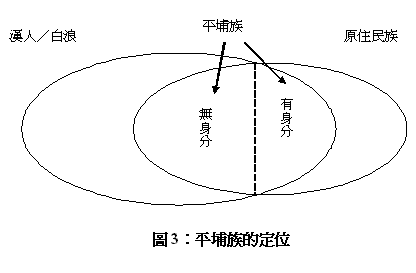

就歷史而言,平埔族是原住民當中最早與外人接觸者,四百年來遭受到外人的政治宰制、經濟剝奪、以及文化壓力,也因此被迫同化於較早大規模前來台灣的鶴佬人。在清治時期,儘管平埔族與高山族都屬於南島語族,卻因為外來統治者的分化,彼此的歷史齟齬尚無法取得公開的和解。在方興未艾的原住民族運動當中,雖然高山族菁英傾向於接納平埔族,不過,究竟要如何來看待這些看來/聽來像是白浪/歹人的族親,仍然有待澄清、以及對話。 噶瑪蘭人是平埔族中的特例,特別是移居花蓮的族人,因為隱匿於阿美族當中,得以保留其原住民的認同、以及身分,並且能在民進黨執政以後,取得政府的正式承認(2002/12/25)。然而,對於喪失原住民身分的噶瑪蘭人來說,特別是留在宜蘭的族親,族群的正名並不意味著能立即取回自己的原住民身分。 儘管如此,噶瑪蘭族人「雙重邊陲」(double marginalization)的身分認同是值得我們考察:也就是說,一方面,噶瑪蘭族人徬徨於原住民族、以及漢人之間,另一方面,又在有無原住民身分中掙扎(圖3)。這樣的處境,恰好可以給其他完全沒有原住民身分的平埔族思考,究竟身為原住民的意義何在,同時,也可以給那些拘泥於純種漢迷思的人反思的機會,究竟認同是如何取得的。

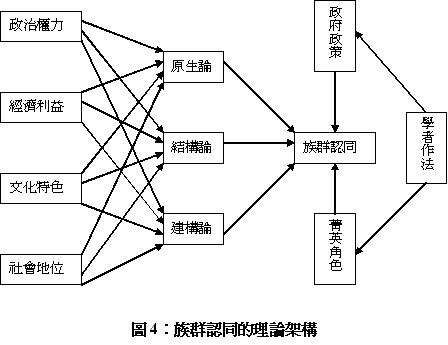

本文將嘗試去釐清平埔族噶瑪蘭族人的身份認同,除了法定的原住民族身份外,究竟噶瑪蘭族人的主觀認同、以及客觀上可以提供辨識的文化特色,包括語言、宗教信仰、姓名、或是生活習俗;具體而言,我們將分別從國家政府的政策、專家學者的作法、以及族群菁英的努力等三個場域著手,來看身份、認同、以及認定/辨識之間的關係為何。另外,我們也將探討,如果將未具原住民族身份的噶瑪蘭族人納入為噶瑪蘭族人,將有可能面對的課題、以及解決之道。在下面,我們先將簡單鋪陳一個族群認同建構的理論架構。

貳、族群認同的理論架構 所謂的「身分/認同」(identity),是指一個人對於自我意識的反思;相對地,「身分」(status)可以解釋為被他人接受的程度,特別是國家所賦予的法律地位;所謂的「認定」(identification),大體是指認同被他人接受的作法(practice),尤其是相關行政部門的行政措施。而「族群認同」(ethnic identity)則是一種集體認同,是在與重要他者(significant others)比較差異(differences)以後,所產生的自我肯定。如果說原住民認同的重要他者是漢人/平地人、外省人的重要他者是本省人、客家人的重要他者是鶴佬人,然而,平埔族人的重要他者卻是曖昧不明的。在「學作人」的過程中,平埔族為了避免被漢人歧視,只好忍痛壓抑自己的認同,甚至於至死不願意向子孫透露自己的「番仔」身分;在「還我認同」的浪潮當中,平埔族人被相互排斥的認同所困惑,卻又無法突破被硬加的族群身分。面對漢人,有意識的平埔族不免有幾分無奈的憤懣、卻又有幾分無法拋棄的自卑;面對原住民族同胞,平埔族在反射中表現出借來的睥睨、卻又立刻立即想到被迫放棄的原住民認同而百感交加。

就噶瑪蘭族人的認同而言,我們必須回答兩個基本的問題:「噶瑪蘭人是甚麼?」(What is Kavalan?)以及「誰是噶瑪蘭人」(Who are Kavalan?)前者是要問作為噶瑪蘭人的資格為何,是微觀(micro)的問題,後者則是要了解作為噶瑪蘭人的意義為何,是宏觀(macro)的問題,特別是與其他族群、以及國家的定位(施正鋒,2003)。我們在這裡,主要是要探討作為原住民族的噶瑪蘭人,究竟其集體認同是如何產生、或是決定的;在這裡,我們建構了一個理論架構,用來幫助釐清相關的概念、或是變數(圖4)。 對於族群認同如何出現、發展、或是消滅的理論,大致上可以分為「原生論」(primordialism)、「結構論」(structuralism)、以及「建構論」(constructuralism)三大類(Tilley, 1997)。就結構論而言,族群認同萌芽於與生具有的血緣關係,並且要靠外表、語言、宗教、或是其他客觀上觀察得到的特徵來確認;結構論則強調認同的結構性因素,特別是族群在政治權力、經濟資源、文化特色、或是社會地位的不平等關係所構成的集體記憶、經驗、或是歷史;建構論則主張所有的認同都是人為的建構,因此,是可以根據情境的變動而有所選擇,並非凍結不變的。當然,三者是相互影響的,光有相同的體質、或是文化特徵,並不保證會產生集體認同;若沒有起碼的相同特徵、或是共同經驗,無中生有的族群認同是無法想像;至於族群在政治、經濟、社會、或是文化場域的相對剝奪感(relative deprivation),則是認同凝聚的催化劑。 再來,國家政府所採取的措施、以及族群菁英所進行的動員,將會是維持、強化、減緩、或消滅族群認同的中介變數。一般而言,國家的族群政策不外分為同化、反歧視、或是多元文化等三種選項;至於族群菁英的態度,也可以分為屈從、衝突、或是和解等三種模式。究竟政府、或是菁英會採取何種互動的途徑,除了說國家的本質(是否為某個族群所控制)、以及族群之間的結構(多數vs.少數、支配vs.被支配)以外,專家學者的主張會有關鍵性的影響,因而也會間接左右到族群認同的形塑。 在下面,我們將從原生論、結構論、以及建構論著手,觀察政府的政策、學者的作法、以及菁英的角色,究竟對於噶瑪蘭族人身分認同的認定、辨識、或是決定,採取何種論述的方式。

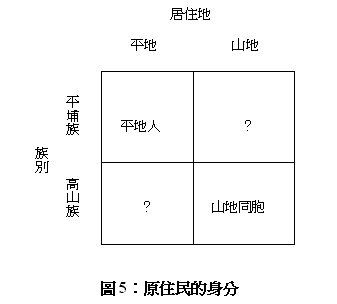

參、國家政府的政策 在統治者的同化政策目標之下,平埔族的原住民身分於戰後,正式從國家體制平空消失。在日治時期,殖民者用戶口制度將原住民劃為「高砂族」、以及「平埔族」兩大類,也就是將清治時期的「生蕃」、「熟蕃」的分法加以制度化,不過,平埔族至少還保留往昔「熟番」的身分。戰後,國民黨政府乾脆拒絕賦予平埔族在國家體制內存在的資格,因為統治菁英相信平埔族已經全然漢化而消聲匿跡;一直到前總統李登輝在1994年接見原住民12族代表組成的宣達團,當時的總統府秘書長蔣彥士竟然一臉狐疑反應道:「台灣有平埔族嗎?」(《自立早報》1994/6/24) 迄今,最讓平埔族菁英耿耿於懷的,是台灣省政府在1954年(4/9)的一紙行政命令(『台灣省政府令』(肆參)府民二字第33172號),從此,平埔族開始淪落為喪失身分的族群: 居住平地之平埔族應視為平地人,列入平地選民名冊。 回首來看,當時省政府只不過是在回應台中縣臨時省議會議員暨選長選舉事務所提出,究竟「居住在平地之平埔族應視為平地人抑或為山地同胞」的疑惑。從當時的脈絡來看,不只是缺乏目前已被接受的多元文化主義規範,基本政策傾向是延續自來的同化政策,也就是「由生番、化番、熟番、到漢人」的光譜般期待,因此,表面上看來只是對於選舉人名冊的疑點提出釋意,卻是對於「山地同胞/原住民/番人」作最嚴格的定義、或是對於「平地人/非原住民/漢人」作最寬鬆的解釋。 我們可以看到,在「平地人vs. 山地同胞」的二分法之下,決定一個人族群歸屬的首要判準是其居住的地方,藉此隱含平埔族居住平地的事實,代表著客觀上同化的程度、或是「脫番」的意願。這樣的作法,最大的集體陷阱是族群認同只能二選一(不是平地人、就是山地同胞),既不允許保留雙重認同(既為平地人、也是山地同胞),也不准有新的認同出現(既非平地人、也不是山地同胞);再來,平埔族個人選擇自我同的權利,竟在一夜之間被國家剝奪走了,沒有任何置喙的空間;這裡還留下一個盲點,到底仍然住在山地的平埔族,應該算是山地同胞、還是平地人呢?在這樣的思維下,居住在平地的高山族(包括25個平地鄉鎮、或是都會區),應該算是山地同胞、還是平地人呢?(圖5)

在概念化(conceptualization)充滿混亂之中,台灣省政府在1956年(10/3)頒布『本省平地山胞認定標準』(『台灣省政府令』(肆伍)府民一字第109708號),明文規定: 凡日據時代居住平地行政區域內,其原戶口調查記載為「高山族」者、為平地山胞。 我們可以看到,在身分認定上,戶口記載優先於居住地;這項標準所處理的是上圖左下角的部分,也就是說,「住在平地的高山族」被確認為「平地的山地同胞」,簡稱為「平地山胞」。由於這裡只提到「高山族」,並未觸及戰前的平埔族/熟番的身分,因此,先前被排除在山地同胞之外的平埔族,再度因為行政上的疏失而被遺忘。 儘管這項標準好像開了一個窗口(1956/10/6-12/31),允許戶口調查簿漏失、或是無可考察者,可以「檢具資證明文件及平地山胞二人之保證書」為由,向地方政府申請「登記」為平地山胞。問題是,平埔族原本就不是被登錄為高山族/生番,既然沒有山地同胞的要件,除非有族人陰錯陽差被列為「住在平地的高山族」,否則,又如何取得平地山胞的身分?日後,這項但書往往被解釋為平埔族人當年是否有當原住民意願的指標,並未考量到當時的文字不只是含混不清(vague)、而且條文的規定並未周延(incomprehensive),對於處於驚弓之鳥般狀態的平埔族而言,委實有失公允。 不過,台灣省政府倒是在1957年(1/22)發現上述標準的漏洞,特別再以以行政命令來加以澄清(『台灣省政府令』(肆陸)府民一字第128663號): 日據時代居住平地行政區域內,而戶籍簿種族欄記載為「熟」,於光復後繼續居住平地行政區域者,應否認為平地山胞乙節,應依照「平地山胞認定標準」第一項第一款之規定,經聲請登記後,可准予登記為「平地山胞」。 並且規定在兩個月內補辦登記(1957/5/10-7/10)。 同時(1957/1/23),在答覆花蓮縣政府所提疑義,有關「間有少數為卑鄙感驅使,致不願意為平地山胞登記申請者」,台灣省政府民政廳作如此的解釋(『台灣省政府民政廳代電』(四六)民甲字第00670號): 這裡雖未明示平地山胞的範圍,應該是包括平埔族在內。不過,對於因為面對歧視而不願意/不敢登記為山胞/原住民者,政府反而是一反往昔,將主觀意願的比重放在客觀條件(戶籍登記)之上;這裡採取的是負面的意願、而非正面的意願。同樣地,在回答屏東縣政府的疑問之際(1947/3/11),台灣省政府民政廳除了重申「日據時代居住平地,其種族為『熟』,應認為平地山胞」的標準,又作了類似的排除性說明(『台灣省政府民政廳代電』(四六)民甲字第01957號): 原為平地山胞,此次登記期間,不願申請登記為平地山胞者,無強予登記之必要,前經核復有案。 儘管如此,我們在兩項相關行政命令裡頭,只看到「平地及山地區域平地山胞」的用詞,並未有明文指出平埔族;也就是說,不論是「平地區域(的)平地山胞」、還是「山地區域(的)平地山胞」,似乎「平地山胞」在這裡就是指平埔族,只不過,他們有住在平地區域(圖5的左上角)、以及山地區域(圖5的右上角)之別。照這樣說,除了間接推翻台灣省政府在1954年(4/9)的行政命令(『台灣省政府令』(肆參)府民二字第33172號),同時也確認住在山地區域的平埔族的山胞/原住民身分(圖5的右上角)。 台灣省政府民政廳在1957年(11/6)發函(『台灣省政府民政廳函』(四六)民二字第16501號),重申: 查當事人如不願登記為「平地山胞」者,自無強予登記之必要,仍應視為平地人民,其戶籍簿上無加蓋「平地山胞」戳記必要 更重要的是,該函嚴格規定: 既在日據時代戶籍上註為「熟」而本籍未在山地鄉者,均不得申請改為山地山胞。 也就是說,未住在山地鄉的平埔族人,只能申請登記為平地原住民、不能登記為山地同胞;相對地,山地山胞如果遷往平地,卻可以登記為平地山胞。由此可見,除了本籍/住在地優先於當事人的主觀意願以外,山地山胞也可以流暢轉變為平地山胞,然而,平地山胞/平埔族卻不能變成山地山胞。 總之,這些行政命令的專有名詞依然含混不清(vague),也就是說,平地山胞有時看起來是狹義地指「住在平地的高山族」(圖5的左下角)(1956/10/3)、有時好像就是「平埔族」的同義辭(圖5的左、右上角)(1957/1/22、1957/5/10)、有時又彷彿是廣義地指「住在平地的山地同胞」(圖5的左上、下角)(1957/8/30)。如果說政府的說法都莫衷一是,平埔族人又如何知曉?因此,即使省政府稍後最後一次開放平地原住民的登記(1959/5/1-6/30),仍然未有澄清。 日後,根據內政部發布的『山胞身分認定標準』(1991)、以及立法院通過的『原住民身分法』(2001),平地山胞/平地原住民是指: 臺灣光復前原籍在平地行政區域內,且戶口調查不登記其本人或直系血親為山胞種族,並申請當地鄉(鎮、市、區)公所登記為平地山胞有案者。 臺灣光復前原籍在平地行政區域內,且戶口調查不登記其本人或直系血親尊親屬於原住民,並申請戶籍所在地鄉(鎮、市、區)公所登記為平地原住民有案者。 總而言之,要當平地原住民的要件有三:戰前住在平地行政區域內(本籍)、以及戶口調查簿有登記、並在戰後已經向戶籍所在地公所申請登記。目前,原民會主張平埔族當年未能在期限內「取得」原住民身分、並且早已漢化、又居住平地行政區域,因此,對於平埔族的身分戒慎小心。原民會的正式立場是這樣地(行政院原住民族委員會,2003:1-8): 查內政部八十一年三月四日台第八一七四九二一號函釋略以:「戶口調查不種族欄登記為『熟』。應係指清代所稱之『熟番』或『平埔番』,早已漢化,且居住在平地行政區域與非山胞生活、語言幾無二致,自非『山胞身分認定標準』適用範圍。」有關於內政部上開函是否仍適用,本會八十九年九月八日台(八十九)原民企字第八九○九七七七號函釋:「自內政部上開函迄今,主、客觀條件並未變更,故日據時期戶口調查簿登記為『熟』或『熟番』者,目仍依內政部上開函意旨,不使取得原住民身分。」故目前戶口調查簿登記為『熟』者,不能取得原住民身分,是以為平埔族收養之非原住民,自不能取得原住民身分。 此時,平埔族人儼然已經卡在時光的隧道,似乎永遠沒有恢復原住民身分的機會。 不過,在民進黨執政後,第一任行政院原住民族委員會主委尤哈尼•依斯卡卡夫特為原住民運動出身,原本就傾向於支持平埔族取得原住民的身分(1997),因此,積極尋求解決之道;最明顯的指標,就是任命沒有原住民身分的噶瑪蘭族運動者潘朝成為委員。在站在原民會的立場,客觀上有相關行政措施的配套,而主觀上則端賴平埔族的自我定位(林江義,2003:187)。其實,後者是前者的必要條件,也就是說,唯有平埔族內部對於集體認同取得某種明確的共識,政府才可能有修改現行法規的方向;因此,平埔族菁英的努力就格外顯得重要。 出乎一般人的意料之外,民進黨政府快馬加鞭,在2002年(12/25)由行政院會通過噶瑪蘭族的「復名」,成為原住民的第十一族。回想陳水扁擔任台北市長之際(1996),率先把總統府前面的凱達格蘭大道,可以看出民進黨政府對於平埔族有淡薄的情愫。其實,行政院長游錫堃在宜蘭縣長任內,便曾經要求中央政府承認噶瑪蘭族為原住民,現在由他出任閣揆,主管機關原民會自然感受無比壓力。

肆、專家學者的作法 在平埔族裡頭,噶瑪蘭族的歷史文化最為學者所青睞,不過,在關鍵時刻扮演諮詢角色的,卻是近年內為原民會倚重的民族學者林修澈。林修澈對於族群認同、以及原住民身分認定的看法(林修澈,1999、2001a、2001b、2002、2003),不只提供官方決策所需要的理論基礎,也相當程度影響噶瑪蘭族的運動方向,因此,他的看法值得我們檢視,特別是其他正在追求恢復原住民身分的平埔族,譬如馬卡道族。 在專業道德上,這裡牽涉到學者在進行研究之際,如何在國家與社會的互動之間,取得適切的自我定位。由於原民會的同仁多為高山族,自來對於漢化的平埔族要求恢復原住民身分的訴求,多少期待被說服;此外,又牽涉到在有限資源的情況下,除非整體分配到原民會的預算加到,難免有相互排擠的效應,自然對於平埔族親採取樂觀其成、卻又戒慎小心的態度。相對地,對於學者而言,平埔族是研究觀察的對象,儘管本身再如何警惕自己,不免會因為將心比心而有關照的意識,特別是被主體社會忽視的弱勢族群。在權力、利益、以及感情之間,如果三者相互牴觸,學者勢必有一番天人交戰的掙扎;相對地,如果三者相互聚合,學者就能將外部對於專業的騷擾降到最低的程度。

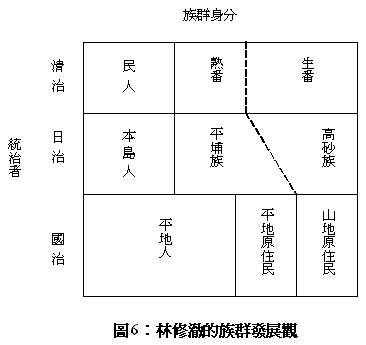

我們根據林修澈的族群發展觀(圖6),可以看出平埔族在戰前一直存在,而且是逐漸取代高砂族/高山族的比重;在戰後,平埔族完全消失,不是變成平地人、就是併到平地山胞/平地原住民。在戰前,平埔族/生番與高山族/熟番之間以虛線來呈現,代表的是族群認同的界線是流動的;在戰後,平地原住民之間山地原住民以實線來表示,代表的是官方措施將原住民內部的分類已經凝固,不再允許認同的跨越。不過,這裡忽視的是民人/本島人早在戰前(或至少是在清治時代),已經逐漸地在侵蝕番人的認同;在戰後,平地人的相對比重驟增,除了因為平埔族身分被廢除以外,還要加上外省族群的移入。

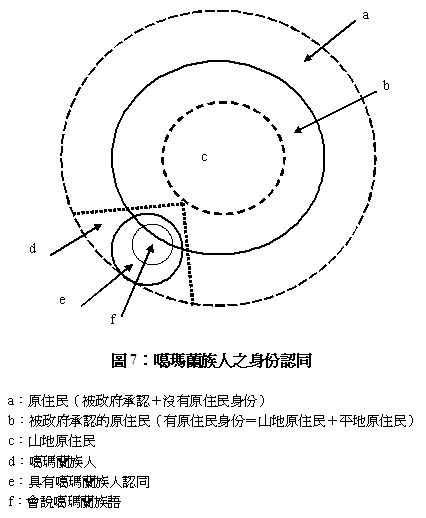

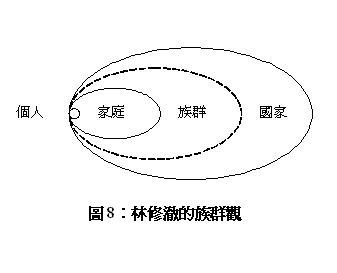

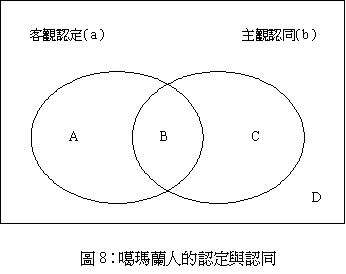

在這樣的結構之下,噶瑪蘭族(圖7、d)比其他平埔族群(a-b-d)幸運,並沒有全部喪失原住民身分(d-b),也就是說,仍有一部分具有噶瑪蘭認同的族人具有平地原住民的身分(e與b的交集);在這些人當中,有少部分族人仍然會說噶瑪蘭話(f與b的交集)。問題是,拋開那些沒有噶瑪蘭認同的人(d-e)不說,仍有不少具有噶瑪蘭認同的族人沒有原住民的身分(e-b),甚至於,在這些人當中,有些人會說噶瑪蘭話(f-b)。 在林修澈的構思中,由個人、家庭、族群、到國家,只有家庭與國家對於個人有約束力,而族群並沒有強制力;他的意思是說,家庭與國家的界線相當清楚,而就族群的邊界而言,不管是語言、還是宗教(祭典),那一條線是相當模糊的(圖8)。對他來說,似乎血緣才是最明確的指標。

林修澈(2002)的作法,是先從歷來的戶口資料去取得初步噶瑪蘭人口估算,在根據日治時代的戶籍資料去抽絲剝繭,也就是由上面是否有「熟」、或是「平」的註記來判斷當時的平埔族身分;雖然未經明言,他的基本假設是在體質人類學無法作DNA檢定的情況下,戶籍資料是血緣關係的唯一佐證。假設該研究已經搜尋所有宜蘭縣、以及花蓮縣的日治時代戶籍資料、而且也假定日本人所作的戶籍資料有相當的「信賴度」(reliability)的話,我們不得不注意到,當年日本人採取的族群認定標準為何:究竟是客觀的血緣、體質、語言、文化特色,還是主觀的認同呢?我們當然反對科學研究「受個人情感與意圖所左右的干擾」(林修澈,2001b:3),不過,資料「精確」與否並沒有一定的標準,完全端賴我們研究的用途;譬如說,如果日本人採用的身分標準是最嚴格的語言能力,已經篩選掉了不少人,而後人卻將之當作是想像的血緣母體,指標本身的「效度」(validity)是直得懷疑的。 此外,在假設沒有新成份移入的情況下,「出番入人」的同化過程,在清治時期已經大幅度進行,也就是說,相較於平地人的比例持續增加,平埔族的比例卻早已相對降低。因此,到了日治時期,不管是客觀特徵、還是主觀意願,平埔族人數應該已經被壓縮到最少的程度。如果我們據此來作人口推算,無形中就有一項假設,就是平埔族只能變成平地人、卻不能由平地人變回平埔人;對於少數族群而言,國家採取如此「只出不進」的嚴格認證標準,一方面以血緣的純度來進行淘汰、一方面又有同化的壓力/期待,原住民族如果能維持固定的人口百分比,已屬萬幸。面對這樣的質疑,林修澈(2001b:3)作了在專業道德上相當奢侈的回答: 至於對日本時代平埔族登記的精準性有所質疑,不管是不滿於登記標準的「過於從嚴」(導致涉嫌消滅平埔族)或「過於從寬」(導致於涉嫌分化人民),以致於對平埔族的人口數及其分佈,「既不滿意並且不能接受」,那已經是溢出本提的題外話了。 基本上,林修澈比較傾向於採取原生論的途徑來看認同,也就是強調血緣、語言、宗教/祭典、或是文化等,在客觀上比較觀察得到、或是可信的特色。對於族群成員在主觀上的意願,他並非全然反對,只不過,他以「認同≠認定」作出發點,認為個人的認同是一回事、而官方的正式認定又是一回事,認同是主觀的、認定是客觀的,前者屬於個人的層次、後者屬於政府的層次(林修澈,1999:27-28),兩者並不相同、而且是相互排斥,而他的責任是在從事身分認定。問題是,認定與認同之間在概念化(conceptualization)上雖然不同,兩者卻絕對有關係、而且是有交集(圖9),不可切割;我們甚至於以為,政府的認定必須尊重個人的認同,而個人的認同又是由族群的身分而來。當學者建議政府採取嚴格的認定標準,而族群本身卻寧願選擇較寬鬆的指標,特別是在人數衰退之際,最終的仲裁者應該是誰呢?學者、政府、還是族群本身?不同的答案,背後自有不同的政治哲學基礎;不過,他似乎比較信任他人的客觀認定。 拋開那些不符客觀認定標準(譬如不會說噶瑪蘭話)、以及缺乏主觀認同(自認為不是噶瑪蘭人)的些人(圖8、D=∼a∩∼b),理想上的噶瑪蘭人是在主觀、以及客觀條件都符合者(B=a∩b);然而,如果符合客觀條件、卻沒有主觀任同的人(A=a-b),都可以因為認定合格而取得原住民身分,政府如何對那些雖然沒有明顯客觀特徵、卻是在主觀上有族群認同者(C=b-a)?

林修澈對於族群認同的原生論取向,可以從他的恆春馬卡道平埔族研究再度印證(林修澈,2003)。為了探究馬卡道族人是否存在,他採取多重的客觀特徵來作族群邊界的指標,包括戶籍登記(熟番註記)、姓(賜姓為潘)、語言(馬卡道語)、以及宗教(老祖),惟獨缺乏當事者的主觀意願。根據他的實地研究,當地的平地原住民大致登記為排灣族,只有其中一小部分認為自己是平埔族人/馬卡道人(林修澈,2003)。為何過去恆春半島的熟番馬卡道族人不現了?究竟是被屠殺了?遷移他處(何處)?被他族同化(變成排灣族人、還是漢人)? 就研究樣本的「代表性」(representativeness)而言,如果我們把研究的範圍擴及恆春半島以外的屏東縣範圍,也許會發現馬卡道人後裔的證據、並且會有比較合理的解釋;或許是因為侷限於原民會的民族別登記作業所需,林修澈(2003)的研究對象只能限於目前有原住民身分者。即使有原住民身分的受訪者願意承認其平埔族認同,然而,目前官方唯一的平埔族選項只有嘎瑪蘭族,也會讓他們無所適從。事實上,很可能有更多沒有原住民身分的馬卡道人,可能真的不知道其平埔族血統;這些人的父祖,極可能在清治時期就已經飽受漢人社會的歧視,當然不願意向後人揭露其平埔來源。問題是,即使有人願意出面承認自己是馬卡道人,卻因為沒有任何文化特徵,林修澈(2003:119)相信這些人受到外人/研究者影響而懷疑真實性。 在滿足行政單位的作業需求以後,馬卡道人消失之謎,並未獲得解答。對於想要獲得原住民身分的馬卡道人,是不是要傚仿美國新英格蘭地區的印地安人一樣,必須想辦法去向其他原住民族抄襲文化表現(representation),才能符合非原住民想像中的異國情調想像?那麼,族群菁英的推波助瀾,會是被當作誠懇的啟蒙者、還是投機的政治掮客?

伍、族群菁英的努力 從族群運動的角度來看,菁英的策略性角色是族群動員所不可或缺,特別是如何說服族人加入運動、或是奉獻資源。我們必須指出,族群菁英的個人利益,不管是政治權力、經濟利益、還是社會,未必一定會與族群的集體福祉相左;即使是從權力掮客的角度來看,除非是榨取過度的政治租稅(rent seeking),否則,我們不能率然指控族群菁英就是在操弄族群情感,畢竟,他們還是最能了解族人(patron)需要的代理人(agent)。就運動的目標而言,族群菁英可能要求平等/分享權力、掌控國家機器、或是分治/分離;就策略上而言,族群菁英可以自艾自憐、訴諸不公、怪罪他族、強調制度、或是尋求整合(Grove, 2001;施正鋒,1998:12-15)。噶瑪蘭人運動的目標是恢復原住民的身分,從國際原住民權利的角度來看,就是要求國家承認其集體認同,屬於集體權中的認同權(施正鋒,1999:104-5)。 我們在這裡要觀察的噶瑪蘭人運動菁英,是出生在花蓮的潘朝成(木枝•籠爻、Bauki Anao);他是在1993年才發現自己的噶瑪蘭人血緣,開始參與平埔族的「番回歷史」運動。他的噶瑪蘭人認同,究竟是如何由原生、結構、以及建構因素沖積而成? 儘管潘朝成(1999:7)反對學者/政府以原生的特徵,來作為辨識原住民身分的客觀標準,包括血緣、語言、文化、以及、社會組織,理由有二:首先,有些噶瑪蘭人雖然符合標準,卻依然無法取得身分;更重要的是: 因為當客觀環境被歷來的統治者刻意破壞,導致原住民難以維繫傳統或自主的生活型態時,這種標準就失去了意義。 不過,提醒他的族群意識,卻是源自於小時候的認同困擾。母親告訴他:「朝成,你是平埔仔哦!」;祖母卻是說:「憨孫咧!阮是福佬人啦?」;終究,他由父親的口中證實了自己的噶瑪蘭人底子(1999:17、118-19)。雖然是如此的不確定,最後讓他確認自己身分的,還是來自於原生的血緣關係。為了要重新建構本身的噶瑪蘭認同,他刻意「回到」族人的部落,歸樸返真,就是要學習如何「作噶瑪蘭人」;從此,他更是立意要以照相機保存噶瑪蘭族的影像(頁119)。對他來說,這些碩果僅存的儀式,代表的是族人「永不磨滅的尊嚴與記憶」(頁25),因此,是帶有強烈的結構性控訴;在史詩般的歷史敘事中,他同時也在編織著「還我民族尊嚴」的建構性工程。 藏在原生的家族記憶基因裡頭,其實是帶著結構性的集體經驗,也就是在家鄉宜蘭面對漢人的經濟性掠奪、以及日常生活的歧視,噶瑪蘭人只好擧族遷徙花蓮。來到異地的第一代移民,為了避免子孫重蹈覆轍(潘朝成,1999:84): 無可奈何地、自卑地、刻意地向後代隱藏噶瑪蘭族的身分,並化身為福佬家族。 然而,他必須很快地超越歷史的不義,嚴詞控訴政府認定原住民身分的嚴苛,特別是學者所提出的「客觀標準」(潘朝成,2003:12)。對他來說,當年平埔族位在期限內為前往登記身分,除了說政府為善盡說明得責任以外,更因為(頁13): 當時的優勢民族與統治者對原住民刻意製造的「污名化」所造成的恐懼與自卑,促使不少平埔族後裔在不願「做番」的心理下而錯失良機。 如果說原生的共同特徵是族群認同的基礎,而結構性的集體經驗是喚醒族人的觸媒,那麼,建構性的想像則是噶瑪蘭人走出隱形人的顯影劑。首先,潘朝成將噶瑪蘭人的遭遇與所有的平埔族命運結合在一起,在歷史詮釋中肯定自己(潘朝成,1999:8): 三百年後的今天,西拉雅族並沒有消失,他們在外來政權的長期統治下體認到:隱藏自己,且轉換另一種身分才得以在台灣的主流社會裡進出自如。 在民進黨執政以後(2000),潘朝成被聘為原民會的兼任委員,既代表噶瑪蘭人、也代表平埔族。在原民會的支持下(2001),他全國奔波,一方面以座談會的方式讓族人宣洩藏匿已久的不滿,另一方面又向政府進行喊話(Bauki Anao、陳逸君,2002:96): 幾千年以來我平埔族群確實存在,應該政府先承認我們,不是先調查人口以後再承認我們,這樣變成倒果為因…。 此外,潘朝成也展現出相當的政治智慧,嘗試著與高山原住民進行對話、以及從事歷史和解(Bauki Anao、陳逸君,2002:91、110): 過去的歷史告訴我們,我們跟居住在高山原住民族可能有一些恩怨,這些恩怨起始的造成不是我們自己,是外來的壓力。 過去有些噶瑪蘭族都罵人家「番仔」,這個過程是不愉快的,其實「番仔」的名稱都是別人給的,我們再拿去罵自己人(阿美族)「番仔」,其實自己也是「番仔」…。 他進一步讓當時的原民會主委尤哈尼•依斯卡卡夫特願意公開說出平埔族的心聲(Bauki Anao、陳逸君,2002:62): 侵略者、統治者一再要原住民族提出證據,請你提出證據說「你是台灣的主人!」請你提出證據說「這是你的土地!」請你提出證據說「你到底是不是台灣的原住民族!」我想不只在台灣如此,全世界原住民族面臨外來統治者都是這樣的命運。 如此一來,平埔族的「復名運動」與原住民運動結合在一起,並昇華到世界原住民族運動的一環。

陸、結語 對於統治者來說,平埔族的存在似乎是個不方便的歷史遺跡,特別是在高擧多元文化主義的今天。遷徙花蓮的平埔族噶瑪蘭人,多虧安身立命於高山阿美族人之間,並且能僥倖保有原住民的身分,才有可能以「復名」的方式,正式成為國家承認的第十一個原住民族。相較之下,戰後失去原住民身分的其他平埔族人,要取得原住民身分,似乎是遙遙無期,更不用說在日致時代、甚或是清治時期就被迫選擇「作人」的熟番。 在解嚴之後,民進黨政府採取嚴格的原生性認定標準,主要的原因是原住民身分代表著國家根據補償原則所作的保障;在資源有限的情況下,為了避免最弱勢族群的福利被排擠,只能尋求學者提供看來較無爭議的「客觀」辨識指標。不過,對於經過國際原住民權利運動洗禮的平埔族菁英而言,認同應該是「主觀」的、應該由自己來決定,而政府的這些規定是另外一種形式的結構性壓迫,用來延續過去四百年來的文化滅種,特別是在政治民主化以後的脈絡下,更令人百思不解。 真正能自我救贖的,還是平埔族的自我定位,也就是說,平埔族必須向高山原住民說服,究竟平埔族取的原住民身分的意義何在;如果只是企盼文化上的還我尊嚴、或是社會上的象徵地位,阻力才有可能化為助力。在實際操作上,或許可以先從地方政府著手,讓平埔族在縣市文化局有一席之地,甚至於開放身分的登記;至於平埔族的認定標準為何,可以由各族自訂,不用硬性排除自我認定的方式。在中央政府方面,不妨在十年進行一次的人口普查中,嘗試著讓大家作族群歸屬的選項,並且鼓勵平埔族填上自己的族群別,作為政府文化政策的參考;這樣的作法,有別於目前的戶口註記,不會因為個人族群身分曝光而造成日常生活的歧視,也與原住民福利不相干。

參考文獻 詹素娟。2001。〈有加有留──清代噶瑪蘭的族群土地政策〉收於詹素娟、潘英海編《平埔族群與台灣歷史文化論文集》頁33-111。台北:中央研究院台灣史研究所籌備處。 詹素娟。1998。〈歷史轉折期的噶瑪蘭人──十九世紀的擴散與變遷〉收於鄧憲卿編《台灣原住民歷史文化學術研討會論文集》頁109-45。南投:台灣省文獻委員會。 詹素娟。1995。〈宜蘭平原噶瑪蘭族之來源、分佈與遷徙──以哆囉美遠社、猴猴社為中心之研究〉收於潘英海、詹素娟編《平埔研究論文集》頁41-76。台北:中央研究院台灣史研究所籌備處。 詹素娟、張素玢。2001。《台灣原住民史,平埔族史篇(北)──北台灣平埔族群史》。南投:台灣省文獻委員會。 陳逸君。2003a。〈認知與定位──當代噶瑪蘭族多重族群論述的差距〉收於潘朝成、劉益昌、施正鋒編《台灣平埔族》頁61-103。台北:前衛。 陳逸君。2003b。〈族群文化的形塑與實踐──噶瑪蘭族文化復興與族群動員之檢視〉收於葉春榮編《族群裔視與文化認同──平埔族群與台灣社會大型研討會論文集》頁191-203。台北:中央研究院民族學研究所。 傅寶玉、李淑玲、歐盈君、陳宜君、林秋露、李錫鑫、楊復尊編。1998。《台灣省政府公報中有關原住民法規政令彙編》(1)。南投:台灣省文獻委員會。 謝若蘭。2003。〈原住民/族與認同政治──美國原住民族群識別與身分認定之歷史沿革初探〉收於潘朝成、劉益昌、施正鋒編《台灣平埔族》頁213-54。台北:前衛。 行政院原住民族委員會(編)。2003。《原住民身分法解釋彙編》。台北:行政院原住民族委員會。 李壬癸。1997。《台灣平埔族的歷史與互動》。台北:常民文化。 林江義。2003。〈台灣原住民族官方認定的回顧與展望〉收於潘朝成、劉益昌、施正鋒編《台灣平埔族》頁165-90。台北:前衛。 林修澈。2003。《平埔族群戶籍與系譜調查研究──恆春的轉語原住民》。台北:行政院原住民族委員會。 林修澈。2002。《噶瑪蘭族的人口分佈》。台北:行政院原住民族委員會。 林修澈。2001a。《原住民的民族認定》。台北:行政院原住民族委員會。 林修澈。2001b。《平埔族的分佈與人口》。台北:行政院原住民族委員會。 林修澈。1999。《原住民身分認定的研究》。台北:行政院原住民族委員會。 林修澈。1994。〈台灣是一個多民族的獨立國家〉收於施正鋒編《台灣民族主義》頁23-98。台北:前衛。 木枝•籠爻(潘朝成)。1999。《噶瑪蘭族──永不磨滅的尊嚴與記憶》。台北:原民文化。 潘朝成。2003。〈醒〉收於潘朝成、劉益昌、施正鋒編《台灣平埔族》頁1-23。台北:前衛。 Bauki Anao(潘朝成)、陳逸君(Abing Isdacibar)。2002。《回歸與現實──平埔族的未來分區座談會成果報告》。台灣打里摺文化協會。 施正鋒。2003。〈平埔身分認同〉收於潘朝成、劉益昌、施正鋒編《台灣平埔族》頁43-60。台北:前衛。 施正鋒。1999。《台灣政治建構》。台北:前衛。 施正鋒。1998。《族群與民族主義──集體認同的政治分析》。台北:前衛。 尤哈尼•依斯卡卡夫特。1997。〈從原住民的觀點來看平埔族〉收於施正鋒編《族群政治與政策》頁1-15。台北:前衛。 余明德。2003。〈民族的認定與振興──以台灣原住民族為例〉收於潘朝成、劉益昌、施正鋒編《台灣平埔族》頁137-64。台北:前衛。 Blu, Karen I. 1980. The Lumbee Problem: The Making of an American Indian People. Cambridge: Cambridge University Press. Brown, Melissa J. 2003. Is Taiwan Chinese: The Impact of Culture, Power, and Migration on Changing Identities. Berkeley: University of California Press. Clifford, James. 1988. The Predicament of Culture: Twentieth-Century Ethnography, Literature, and Art. Cambridge, Mass.: Harvard University Press. Grove, Andrea. 2001. “Theory, Perception, and Leadership Agency: A Multiple Processing Model of Nationalist Mobilization.” Nationalism and Ethnic Politics, Vol. 7, No. 2. pp. 1-32. Jaimes, M. Annette. 1992. “Federal Indian Identification Policy: A Usurpation of Indigenous Sovereignty in North American,” in Fremont J. Lydem, and Lyman H. Legters, eds. Native Americans and Public Policy, pp. 113-35. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press. Smith, Kinda Tuhiwai. 1999. Decolonizing Methodologies: Research and Indigenous Peoples. London: Zed Books. Smyth, Marie, and Gillian Robinson, eds. 2001. Researching Violent Divided Societies: Ethical and Methodological Issues. Tokyo: United Nations University Press. Tilley, Virginia. 1997. “The Terms of the Debate: Untangling Language about Ethnicity and Ethnic Movements.” Ethnic and Racial Studies, Vol. 20, No. 1, pp. 497-522. 也就是一般媒體所謂的「閩南人」,客家人則稱為「福佬人」;鶴佬人則往往自稱為「台灣人」。 對於政治學上的「族群」(ethnic group),林修澈的用字是「民族」(ethno)(2001a:3;1994:24)。不過,在政治學裡,民族(nation)的意思是指想要在同一個國家之下的一群人,因此,未必是享有共同血緣、或是文化者。 |