|

施正鋒 淡江大學公共行政學系暨公共政策研究所教授 |

||

|

台灣是一個墾殖社會(setters’ society),不是移民國家(immigrant country),這樣的區別,主要在承認原住民族在台灣的歷史地位,而非只是一波波移民裡頭較早/最早來的而已,也就是說,當原住民被一般化的情況下,實質上是要被虛無化,進而否定其特有的原住民權利(indigenous rights)。客家人、以及鶴佬人(福佬人/閩南人)是自願前來的墾殖者後裔,在主觀上大致已經將台灣當作是故鄉、或是母國,因此,應該可以稱呼為本土人士(natives)。長期被國民黨帶來的中華民國體制羈絆的所謂「外省人」族群,由入境問俗到土斷,有較為曲折的心路歷程;由於歷史上的結構因素使然,是否願意/可以稱為少數族群(ethnic minority),在主、客觀上仍有分歧的看法。一般所謂的「外籍新娘」,可以算是「婚姻移民」(marriage migrant),通常是急欲加入這個社會;由於她們是單性前來,彼此之間是否已經凝聚出某種程度的族群意識,仍有待觀察,不過,從人權/福利的角度來看,至少已經不是單純的內政部人口普查類別,而是我們作為一個民主國家,必須重視的公共政策議題。 在這裡,我們先將探討原住民的權利如何在憲法中加以落實,緊接著是剖析我們走出客家人與鶴佬人的歷史糾葛,再來是嘗試由認同的角度來了解外省人族群,最後才稍加說明我們對於新近移民的看法。

台灣新憲中的原住民族專章 陳水扁總統曾經先後簽定過『原住民族與台灣政府新的夥伴關係』(1999/9/10)、以及『原住民族與台灣政府新的夥伴關係再肯認協定』(2002/10/19),這些都是選舉之前的承諾。在連任總統之後,陳水扁進一步宣示,在未來台灣的新憲法之中,將特別設立原住民族專章,原住民菁英喜出望外,開始構思這個專章的意義。行政院原住民族委員會特別成立了一個「憲法原住民族政策制憲推動小組」,針對該會所提出的專章草案提出十項重大議題,邀請相關學者撰寫論文,並廣邀原住民各級行政人員、原運人士、以及研究生,每週進行攻堅式的討論,預期在九月底正式提出建議案。以下是規劃中的議題:

為什麼原住民族權利要入憲 什麼是原住民族的固有權(inherent rights) 原住民族的自然主權意義何在 原住民族自決權的正當性 為何原住民族要自治 單一/聯邦體制與原住民族自治安排(含權限爭議) 原住民族代表的意義與有效政治參與的安排 原住民族中央民族議會的建構 傳統領域與土地權、資源權、漁獵權的關係 原住民族的司法權、習慣法 原住民族的財政權入憲 從民族條約來看準國與國之關係 原住民憲法專章面臨的憲法問題

就墾殖國家尋求與原住民族重新定位的方式來看,大致有宣示(美國)、簽定條約(紐西蘭)、入憲(加拿大)、以及判決(澳洲)等四種途徑,再透過政治運作,最後以立法的方式來落實。以憲法來確認原住民族的集體權/民族權,以加拿大的『1982憲政法案』(Constitution Act, 1982)最為明確:

The existing aboriginal and treaty rights of the Aboriginal peoples of Canada are hereby recognized and affirmed.

拉丁美洲國家在1980年代末期以來的民主化,已經有11個國家以憲法條文來表達對於原住民族權利的保障,包括阿根廷(1994)、玻利維亞(1994)、巴西(1988)、哥倫比亞(1991)、厄瓜多爾(1998)、瓜地馬拉(1985)、墨西哥(1992)、尼加拉瓜(1987)、巴拿馬(1994)、巴拉圭(1992)、祕魯(1993)、以及委內瑞拉(1999)等國(Van Cott, n.d.; Mendoza, n.d.)。在北歐的芬蘭(1999)、挪威(1995)、以及瑞典(1998)三國,也在憲法中保障沙米人(Sami)的權利。另外,紐西蘭、以及澳洲在近年來積極推動新憲,也認真考慮如何將原權入憲,特別是在澳洲,他們把原權入憲當作是與原住民進行歷史和解的關鍵(Wickliffe & Dickson, 2001; n.a., 1997)。 就象徵意義而言,原權入憲代表著國家與原住民要重新建立關係的決心,這也是一種契約書,表示過去被不請自來的外來政權吸納的原住民,從此要共同建構這個民族國家(nation-state);再來,在憲法中承認原住民權利,也是一種最終的保障,以免非原住民社會以人數上的優勢來主導立法,通過不利原住民的法案;當然,這也同時表達政府未來如何施政的願景,以提高原住民族的整體地位;最後,光是對於這個議題的討論,也可以提高百姓對於原權的關心、並且促進原住民與非原住民菁英之間的對話,培養彼此的共同體的感覺(Jull, 2002: 13-15)。 大體而言,憲法中的原住民條款可以包含三種:前言、反歧視、以及權利。如果是在憲法前言提到原住民,通常是在作歷史定位的努力,特別是作為「原住民族」(indigenous peoples)的意義,也就是說,他們是在墾殖者還沒有前來之前,就已經居住在這裡很久了(至少是往前超越文字的記載),而非以顧名思義/望文生義的方式,解釋為「最原先的住民」(first、original habitants)的意思;換句話說,這並不涉及考古學家所關心的研究課題,究竟在石器時代的史前住民是否現在原住民的祖先,因此,「原住民族/原住民」是絕對的概念、是獨一無二的,而非想當然爾的相對概念(Eira, n.d.)。 就相關原住民族的反歧視條款而言,大致是與其他少數族群作一般性的規範。至於原住民族權利的內容,除了上述的認同權,還包含自決權、文化權、財產權/土地權、以及補償權等等。除了實質的憲法內容,原住民與政府進行協商的架構/程序,也並須事先作規範,譬如說,究竟要採多數決、還是少數否決式的共識決。另外,原住民內部必須先作整合,譬如談判代表的代表性(representation)、或是授權(mandate)。 在歷來的民間憲法草案當中(施正鋒,1995),許世楷的『台灣共和國憲法草案』在前言特別描述到「我們的馬來玻里尼西亞語系祖先,過去在台灣的原野自由、和平地生活著」;黃昭堂的『台灣共和國憲法草案』建議在內閣中設置「原住民部」;人民制憲會議的『台灣憲法草案』、以及第二次台灣人民制憲會議『台灣共和國憲法草案』,都設有「原住民族專章」,陳水扁總統大概是根據原運人士的一貫主張而有此承諾。 如果我們嘗試著去了解世界原住民運動在過去30年來、或是台灣原住民運動在過去20年來的努力,就不會發生近日對於原住民身分的去脈絡化詮釋。即使第三次憲法增修條文(1994)以「原住民」取代充滿負面聯想的「山胞」字眼,已經有十年,不要說政治人物對於這個國際通用的名詞有所疑慮,連學者也是眾說紛紜,更不用說一般老百姓。由此可見,我們目前所作的努力,只是在從事理論上的思考,還有待原住民與非原住民之間進行論述上的交換、尋求妥協之道,特別是非原住民學者專家,如此一來,才有辦法與政治人物進行溝通,並且使用一般人能了解的語言來說明,說服老百姓來參加討論,終究,學術、政治、以及庶民/媒體之間才有真正的對話。

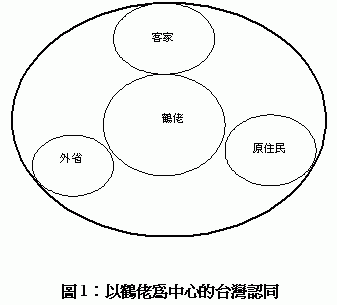

客家的本土認同與「福佬沙文主義」 由於歷史上的偶然,也就是清將施琅對於「惠、潮之民」的偏見及歧視,造成客家人大規模渡台落於鶴佬人之後。直到日本前來殖民統治之前,滿清政府於邊疆「蠻荒之地」的國家洞穿能力不足,在客家與鶴佬之間難免因為開墾競爭而有齟齬、甚至於彼此兵戎相見,也就是歷史上的「分類械鬥」,統治者藉機採取以夷制夷的政策,台灣客家族群的集體意識因此開始凝聚。不過,當義民爺的祭祀逐漸與三山國王信仰並駕齊驅之際,代表的就是保鄉衛土的客家人,無形中已經開始在從事土著化 (naturalization) 的努力。從太平洋戰爭到二二八事件,外來政權的統治讓客家人與鶴佬人、以及原住民開始強烈體會到休戚相關的共同命運感,不過,由於戰後避秦來台的國民政府進行政治分化,客、鶴兩族之間即使有相當的通婚,彼此的關係卻一直未臻和洽。 在過去十年來的民主轉型過程中,由於一些人傾向於將民主庸俗地矮化為投票主義,再加上本土化 (indigenization) 的論述稍嫌跳躍,不免讓客家族群菁英萌生疏離之意,以為這就是要進行「鶴佬化」,譬如客籍的許信良批評「本土論述是台灣歷史發展上,一個最多餘、最沒有意義的論述」,他甚至於認為本土化是少數人追求的「族群民族主義」(《聯合報》2004/5/24)。我們因此可以這樣說,對於台灣的客家族群而言,衝擊其集體認同的「重要他者」(significant other)就是福佬人/鶴佬人。 長期以來,作為少數族群的客家人,不僅是在政治場域的參與客客氣氣、小心翼翼,在公共領域的再現幾乎也是被當作是隱形人看待。一直要到1980年代中期,隨著國民黨威權體制的自由化,民間的社會運動一一崛起,客家運動才打破百年孤寂式的緘默,以跨越政黨的「還我母語」運動來表達對於族群文化凋零的痛心、以及對中華民國的「獨尊國語」政策的抗議。此時此刻,客家菁英除了強烈揭露出認同被威脅的焦慮,也反映出客家人對於鶴佬族群文化所感受到的無形壓力,窺諸彰雲嘉南福佬客的涵化(郭伶芬,n.d.),更可印證客家族群的集體認同失落感,尤其是在離開原鄉(桃竹苗、六堆)者。客家人除了間接表達對於所謂「自然同化」的反對,也委婉地抱怨區域發展不均衡的無奈當中,又夾雜著幾分未能在政治上平起平坐的憤懣,其實是充分顯示著不應該被現代國家排除的期待。 回顧在民主過渡的過程裡,非但族群間的差異未見消逝,原本的齟齬更是隨著選舉的自由化而持續擴大;特別是透過政黨的全國性動員,由省市長 (1994)、到總統 (1996) 選舉,政治人物從此必須正視客家議題所代表的意義何在,而非延續過去的恩寵式收編,客家族群開始扮演關鍵少數的角色。行政院客家委員會之所以能快速成立,顯現的是就是政治菁英超越黨派藩籬的初步共識。 坦承而言,大多數鶴佬族群對於客家人的心境大體欠缺同理心(empathy),因此,大而化之的做法難免被解釋為視若無睹、甚至於是不屑一顧;特別是在過去兩次總統直選 (1996、2000),由於民進黨內部的初選稍有瑕疵,讓有心人士得以推波助瀾,進而影響大選的客家選票流向。其實,就是因為民進黨在桃、竹、苗的得票率有待加強,才有大幅成長的空間;民進黨秘書長吳乃仁近乎棄守的說法,代表的是少數急功近利者的怠惰心態。此回總統大選 (2004),桃、竹、苗的客家選票明顯擴張,證明客家人是理性而務實的選民,絕非特定政黨的囚犯式支持者。 回想在1994年舉行的「第二次人民制憲會議」中,與會代表除了支持概括性的多元文化原則、以及多語政策外,客家族群更積極提出建言,要求在國民義務教育中除了要有母語教學外,每個小學生至少要再學習一種其他族群的語言;這些精神終於在隨後通過的『台灣共和國憲法草案』中,以條文的方式獲得確認(第102條)。回想當時的激烈辯論,議者則擔心族群差異的承認/突顯恐會激化原本就有張力的族群關係,更不用說在憲法中加以制度化。然而,站在弱勢族群的立場,任何淡化差異的努力,很難不被解釋會淪為邊陲化。傳統的「只有台灣人」、或是「只有中國人」的論述,儘管有內部整合的殷切期待,然而,在個別族群的認同尚未獲得確認之前,難免讓客家族群有被迫選擇靠邊站的認知,甚至於有放棄其自我認同的詮釋,特別是本土化論述的說明不夠細膩,也就會讓一些客家菁英以為,這是要建構一種以鶴佬人為中心的台灣認同,也就是以本土化包裝鶴佬化﹙圖1﹚。

客家菁英大致同意其族群認同建立在使用客語的能力,不容諱言,也就是質疑「不會說客家話的人還算是客家人嗎?」然而,在當前語言教育、以及媒體管道未能有立足點平等之前,若堅持以語言作為客家認同的唯一標誌,面對強勢語言的融合暗示、及商業利潤的考量,客家人口勢將逐漸萎縮。我們是否可以接受更開放的族群認定方式,譬如說,以主觀認同與否來承認其個人的族群歸屬,而非硬性要以「客觀的標準」來辨識? 我們以為,為了要確保客家的集體認同,除了文物保存、文化發揚、以及語言推廣以外,現代的客家人認同是建立在彼此共同的記憶、或是經驗。因此,客族歷史的重建刻不容緩,特別是先人飄洋過海、披荊斬棘的史詩。更重要的是,這些是所有台灣人的集體資產,而非客家人自己的家內事。政府應該讓客家人有選擇自我認同的機會。或許所謂的外省族群,不願讓過去的籍貫措施帶來歧視,客家人卻有族群人口萎縮的擔憂,因此,在人口普查中,政府應該可以藉此確認客家族群的人口數,至少適當地讓客家文教支出符合人口比例。 我們以為,站在族群政治角度來看,客家族群的短期目標是尋求客家認同的自我確認,中程的目標則在於追求社會結構的公平性,長期目標則在於建構和諧的族群關係。就族群結構而言,客家人一向具有樞紐的地位。首先,客家人在戰前被「福佬化」的不少,同時,戰後與外省人通婚的也相當多,應該可以積極扮演本省、外省之間扮演互動的觸媒、或是和解的橋樑。此外,客家族群或許因為語言上的天份、或是文風較盛,因此在主流媒體的影響力遠勝於鶴佬人,除了擔任族群的喉舌,或可振衰起蔽,領導台灣族群關係的合理安排。 長期而言,若要追求真正的族群和諧,還要端賴「多元文化」的精神如何實踐,也就是不管相對人數的多寡、或是政經力量的強弱,每個族群的存在都是至高無上的、每個族群的特色都是獨一無二的,而且,都要獲得國家的平等待遇、以及保障。光是口頭上的尊重於事無補,至少也要有制度上的誘因來落實。和諧的族群關係必須建立在健康的互動過程。我們企盼在不久的將來,大家在義務教育中有學習客家語言、歷史、及文化的機會,也就是說,除了消極地將所有語言提升為官方語言外,更要積極地從小要求每個人學習至少一種其他族群的母語。

嘗試了解「外省族群」的族群認同與國家認同 外省族群是在戰後隨著國民黨來台,可以說是非志願性的政治難民,也因此,對於故土中國有較強烈的戀眷;相較之下,早先來的鶴佬、或是客家族群,大多是自願前來的經濟性移民。眾所週知,在過去十年來,族群認同與民族認同有相當程度的聚合,進而左右著對國家走向的定位。具體而言,本省人會傾向於自認為是台灣人,並且對政治、或經濟上的統合採取較保留的立場;相對的,外省人對於中國人的認同比較可以不加思索地接受,對於中國比較有感情上的眷念、甚至於接受某種形式的政治結合。 戰後,中華民國的中央政府幾乎全數遷台,外省族群多被安置軍公教,以致公家部門的人事安排未盡與族群人口成比例;蔣經國晚年體認到反攻無望,開始選擇拔擢本省菁英,以宣洩族群隱忍已久的不滿。在李登輝總統任內,菁英甄補方式日漸合理;不過,少數過去居優勢的外省菁英有時移事異之嘆,危機感頓萌,乃人之常情。為避免任何外省族群有「無立足之地」的認知,外省族群的認同應該受到相當的尊重、就業機會應該受到起碼的保障,進而在求政治權力、以及經濟資源分配的公平。 隨著民主化的過程,原本族群間的政治支配關係逐漸獲得調整,政權也大致可以在總統直選後取得正當性,只不過,台灣與中國的定位仍懸而未決;雖然對於住在台灣的所有人來說,安全的最大威脅來自中華人民共和國,這應該是最基本的共識,然而,台灣住民的民族認同也有待自我釐清。追根究底,台灣與中國之間似有若無的緊張狀態,除了有外省人在國共鬥爭中家園被毀、親人被清算鬥爭的誓不兩立仇恨外,也有在冷戰時期與美國作被動式結盟而養成的黑白分明反共思想,更有在建構現代化民主國家過程遭受打壓所產生的同仇敵愾。 在過去,國民黨政府以「中華民國」的國家認同、以及「中華民族」的民族認同來壓制族群認同,卻在實質上進行垂直式的族群分工,無形中將國家加以族群化;相對地,本土人士一方面高舉台灣民族主義式的民族/國家認同,一方面又追求當家作主式的族群公義/平等,雖然未必刻意,恐怕多少也有幾分是以國家/民族的大帽子,加上民主的多數決所提供的正當性,試圖掩飾對於族群分配的企盼。近年來,主客易位,倒是泛藍的勢力強調族群的差異/競爭,相對地,泛綠陣營則多強調只有國家認同的問題,沒有族群的衝突。表面上看來,國家認同與族群認同似乎是有上下的位階,不過在實證上,兩個的存在並非相互排斥,而且規範上,彼此的定位也有待商榷。 在一個多元族群的後殖民社會,「共同體的想像」往往會遭到質疑:「這是誰的想像共同體?」此時的任務是雙重的,也就是如何避免民族運動被扭曲為族群運動。特別是在一個由不同波移民組成的社會,在設法要釐清集體認同之間的藩籬之際,民族主義除了要對抗殖民主義/帝國主義的侵犯,還要面對如何將多重自我建構成單一民族認同的課題。 如果說「國家定位」(台灣獨立vs.中國統一)決定於「民族認同」(台灣人vs.中國人)的話,台灣目前在尋求與中國建立妥適關係的過程中,源自內部的集體認同分歧,恐怕是比來自外部的促統壓力還治絲而棼。到底「中國是什麼?」除了代表政治中國的中華人民共和國以外,中國也有歷史、地理、血緣、以及文化上的意義。 目前的外省人在認同上的選擇是「在台灣的中國人」或「中國人在台灣」,近似於「中華民國在台灣」,似乎對於「新台灣人」有所卻步。不過,當李登輝提出「兩國論」之際,蘇起試圖以東、西德模式的「一族兩國」來加以詮釋,這是否只是情感上的牽掛而已?近年來,政府雖然廢除了傳統對於身分認同的籍貫措施,改採紀錄出生地的方式,希冀能以土地的認同來擺脫省籍觀念在政治上的再現。如果鄉土代表的是家鄉與土地,那麼,「認識家鄉」或許是培養民族認同的方式之一;然而,到底哪裡是家鄉呢?究竟一個人出生、成長、還是現在居住的地方?如果是出生在外國的小孩,何處是家鄉?如果是老一輩的人,譬如戰前出生在日本、或是中國的人,特別是外省族群,他們又要如何來決定其家鄉?如果家鄉與國家並不趨同之際,鄉愁與民族認同又如何還區別?此時,應該是由鄉愁決定民族認同,還是由民族認同來設定家鄉的認定?其實,如果外省族群有這樣的困擾,我們著實應該加以正視,或許能經過對話來取得相互了解;畢竟,我們並不能假設這種困擾會隨時間的推移而逐漸消逝,尤其是面對在選舉過程日漸惡化的族群動員。 面對台灣內部多元族群的齟齬,陳水扁政府似乎是滿足於將台灣定位為「華人國家」 (Chinese state),同時也可以解釋為向中國的「一中原則」作善意的回應。究竟華人的涵義為何?在過去,華人 (ethnic Chinese) 出現於華僑 (overseas Chinese) 的用法,也就是指移民而僑居於他國者,譬如華裔美國人 (Chinese-American)。在這裡,華人與日爾曼人 (German)、或是安格魯•薩克森人 (Anglo-Saxon) 的用法相法,可以理解為具有共同血緣、或是文化特徵者;也就是說,用來作為族群性 (ethnicity)、或是民族性 (nationality) 的基礎/核心,正如日爾曼人可以分布於德國、奧地利、以及瑞士,而以安格魯•薩克森人為主體的國家也有英國、美國、澳洲、紐西蘭、以及加拿大,那麼,華人也可以說有中國、台灣、以及新加坡三個國家。當我們看到陳水扁侃侃而談其先人來自中國福建漳州詔安,仍然是跳不出原生論思維的制約。 大體而言,華人代表的是中華文化、中華文明,而中國代表的是文化、歷史、血緣上的中國,也就是「文化中國」;相對地,台灣就是李登輝所謂的「新中原」。這是一種折衷式的思考,也就是視中國認同為文化認同、台灣認同為政治認同。如此的權宜性讓步,大概是台灣能接受「一個中國」的最高底線了。問題是,華人的英文用字是Chinese,與政治中國的英文China幾乎有一對一的關係;即使中國不介意「華人中國」,亦即聱牙的Chinese China,「華人台灣」(Chinese Taiwan) 卻很有可能被詮釋為「中國所屬的台灣」,這樣的刻意自我模糊,難免被世人詮釋為自我矮化。 一般人會以為,國家的存在是為了要保障認同;然而,民族認同雖然會受到外在力量所限制(壓制、或誘惑),卻絕對不是先天能決定的,必須由國家內部去辯論來求得共識,尤其是在多元族群的台灣。更進一步言,民族認同與族群認同的關係是雙向的,也就是說,民族認同也會反過來強化族群認同。譬如說,中國牌可以被援引來保衛族群的集體認同、以及談判權力分配的籌碼,卻不一定代表整個族群急欲與中國結合,甚至於主張統一的政治菁英亦然。同樣地,某些本省籍族群政治人物可以輕易地指控對方為吳三桂、施琅,特別是選舉時刻,卻不必然表示他們為台獨運動的真實信徒;在過去,這些人即使沒有社會主義或統一的思想,卻很容易被荒謬地打為「三合一」的內部敵人,現在,更容易將外省籍的政治對手戴上統派的帽子,也就是便宜行事的「反外省人」=「反國民黨」=「反中國」。 特別值得注意的是,如果外省族群認為當中國人就是其族群認同最重要的本質、不可動搖,誓言要國家保障其獨特的集體認同,即使中國沒有運用政經誘因來推波助瀾,我們也必須審慎考察,而非一味加以譴責,畢竟,民族認同、政治立場、或是意識型態都沒有對錯,只有選擇的過程是否公平、合理、或是平和。如果我們反對過去戒嚴時期對異議思想的打壓,現在就不應該重蹈覆轍。 問題是,中國認同與台灣認同有可能相容嗎?如果前者是民族認同、後者是地方認同,那麼,彼此就是上下位階的關係,也就是在國家定位上,台灣要臣服於中國、要接受地方政府的地位,也就是接受「一國兩制」的公式;我們以為,大部分的台灣住民應該不會接受。如果兩者兩者都是民族認同呢?也就是接受雙重效忠的可能性如何?其實,近年來,國人取得雙重國籍者日盛,而且在全球化的發展之下,「離散」(diasporas) 的情況普遍,也就是居於異鄉、卻關心家鄉的安危。如果我們願意接納海外鮭魚返鄉,甚至於企業界主張引入對岸的高科技人才,卻擔憂「中國離散者」,原因何在?最大的隱憂是中國與台灣敵對;如果將來兩者的關係有如台美、或是美加之間一般水乳交融,那就另當別論。 事實上,並非所有的台灣住民都來自中國大陸、或是對「非原住民」的故國有感情上的牽掛,因此,華人國家的定位根本是無視屬於南島人的台灣原住民族的存在。或曰台灣的人口組成以主觀上自認為是所謂的「漢人」為主,因而並無大礙;然而,由多元文化主義的價值觀來看,即使人口再多,以任何單一族群的文化來定義民族認同的作為,都是對少數族群的不尊重。如果我們現在只是為了向一個外部的強權讓步,竟然自我否定內部少數族群對於民族認同的貢獻,未來是否有可能為了獨占國家機器,進而將台灣定義為鶴佬人的國家?甚麼是合理的國家認同想像,我們以為,每個人不只可以保有其族群特色,甚至於,在不危害國家安全、以及停留在信念的層次,某種雙重的政治民族認同,應該可以認真加以考慮(圖2)。

作為婚姻移民的「外籍新娘」 我國雖無正式移民政策,不過,以婚姻方式移入的新移民已經有四十萬,包括來自東南亞(越南、高棉、印尼)、以及中國者。跨國通婚有其社會經濟的背景,然而,我們的政治菁英卻傾向於帶著自我中心(ethnocentrism)的眼光,也就是以膚色來作優劣的排序,一方面認為本地人優於這些外籍新娘,另一方面卻又隱含自己不如白種人(女婿)。 一般而言,由於新移民的來源多元、人數較少、以及居住四散,而且缺乏政治動員的意願,通常不會有諸如自治、甚或分離的訴求;此外,由於是自願前來,通常移民也有較強的接受同化的誘因。我們以為,對於這些新加入的國民,起碼的反歧視立法是必要的,也就是說,不能因為一個人的出生地、國家來源(national origin)、外觀、或是文化特徵(語言)而限制其基本人權,包括公共領域(學校、公家機構、以及媒體)、以及日常生活(工作、商業、娛樂)。要求她們加入主流社會是合理的,不過,卻不能因此打壓其文化特色、或是對於其母國的眷戀;在過渡時期,甚至於有必要提供其母語上的服務,特別是社會福利項目的提供;更重要的是,國家必須提供語言、教育、以及職業上的訓練,而非只是生育的工具(Kymlicka, 2000: 190-94;夏曉鵑,2003;藍佩嘉,2004)。 站在人權的角度,應該有讓其保有其母語的選擇權。更何況,在南向政策的長期規劃下,讓我們的新生一代有學習東南亞語言絕佳良機,至少讓台商有多一個擴展商機的能力,特別是母舅所居住的國家,何樂不為? 建立民族國家是可欲的目標,問題在如何塑造「民族」(nation) 的方式是否壓制到少數族群/原住民族的認同(Kymlicka, 2000)。在我們想像中的台灣認同,除了有我們的客家、鶴佬、外省、以及原住民(包含平埔族)四大族群以外,還有來自中國、日本、美國、以及東南亞的文化成分(圖3)。

參考文獻 陳茂雄。2004。〈診斷國民黨〉《自由時報》7月12日。 郭伶芬。n.d.。〈清代彰化平原福客關係與社會變遷之研究──以福佬客的形成為線索〉(pdf)。 夏曉鵑。2003。〈全球化夏新女性移民人權〉發表於「第三屆台灣和平學研討會」,台北,東吳大學,10月23-24日。 藍佩嘉。2004。〈外籍配偶不是不停下蛋的母雞〉《新新聞周報》906期,7月15日,頁46-47。 施正鋒。2004。《台灣客家族群政治與政策》。台中:新新台灣文化教育基金會/台北:翰蘆圖書出版公司。 施正鋒。2003。〈國家認同與國家安全──建構主義的觀點〉《台灣民族主義》頁143-74。台北:前衛出版社。 施正鋒。2000。〈台灣的法律與原住民──泛原住民運動的努力〉《台灣人的民族認同》頁169-93。台北:前衛出版社。 施正鋒。1999。〈國際潮流與原住民的權利〉《台灣政治建構》頁99-126。台北:前衛出版社。 施正鋒(編)。1995。《台灣憲政主義》。台北:前衛出版社。 Chua, Beng-Huat. 1995. Communitarian Ideology and Democracy in Singapore. London: Routledge. Eira, Anders. n.d. “What Defines an Indigenous Peoples?” http://odin.dep.no/ krd/engelsk/aktuelt/taler/articles/016091-090057/dok-bu.html. Hill, Michael, and Lian Kwen Fee. 1995. The Politics of Nation Building and Citizenship in Singapore. London: Routledge. Jull, Peter. 2002. “Constitutional Work in Progress: Reconciliation and Renewal in Indigenous Australian and the World.” (pdf) Kymlicka, Will. 2000. “Nations-building and Minority Rights: Comparing West and East.” Journal of Ethnic and Migration Studies, Vol. 26, No. 2, pp. 183-212. Kymlicka, Will. 1995. Multicultural Citizenship. Oxford: Clarendon Press. Mendoza, Carlos. n.d. “Indigenous Struggles for Political Recognition and Participation in Guatemala: Long Walk to Democratic Consolidation.” (pdf) n.a. 1997. “Indigenous Peoples and the Constitution. ”http://www.austlii.edu.au/ au/special/rsjproject/rsjlibrary/car/issues_paper97/issues.htm. Oam, Gatjil Djerrkura. 1999. “Indigenous Peoples, Constitutions and Treaties.” Paper presented at Dialogue on Indigenous Rights in the Commonwealth, London, July 23. Taran, Patrick A. 2000. “Human Rights of Migrants: Challenges of the New Decade.” International Migration, Vol. 38, No. 6, pp. 7-51. Van Cott, Donnal Lee. n.d. “Latin American Constitutions and Indigenous Peoples.” http://web.utk.edu/~dvancott/constitu.html. Wickliffe, Caren, and Matiu Dockson. 2001. “Maori Development in a Global Society: Options for Constitutional Change.” Paper presented at Indigenous Rights in the Commonwealth, South Pacific Regional Expert Meeting, Nadi, Fiji, October 15-16. 有關墾殖國家與移民國家的差別,見Kymlicka (1995: 21) 的討論。 譬如柯林頓總統1994年與美國印地安人及阿拉斯加土著部落領袖歷史性會面談話(President Clinton’s Remarks in Historical Meeting with American Indian and Alaska Native Tribal Leaders, 1994)。 參見『聯合國原住民族權利宣言草案』(United Nations Draft Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, 1994)、以及施正鋒(2000、1999)。 |