|

施正鋒 淡江大學公共行政學系暨公共政策研究所副教授 |

||

|

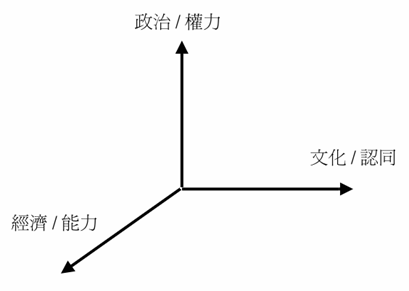

Language policy is not made for the sake of language alone; it is made for a better life for the people. A policy for multilingualism is inadequate if it stops with keeping many languages as its goal and does not address itself to the concerns of the people in other aspects of their life. Annamalai (2002) 壹、語言的意義 一般而言,語言有溝通、以及再現 (representation) 兩大功能 (Konig, 1998)。從經濟的角度來看,就個人而言,語言溝通的能力 (capability) 代表一個人在職業場域的起碼的資格 (competence),而多種語言能力甚至是一種競爭力;就社會整體而言,成員的語言能力更是一種經濟發展的人力資源 (resource)。再來,從文化的層面來看,語言往往是集體認同的重要表徵 (signifier),因為不論是族群的集體記憶、智慧、或是價值觀,都要透過語言來傳遞;當然,站在國家的立場,各種族群的語言都是獨一無二的文化資產 (property)。 然而,不論是經濟面、還是文化面,語言都免不了受到政治力量 (power) 的制約;以財富分配的觀點來看,不論是教育、社會服務、還是商業,語言的選擇決定了個人、以及族群往上流動 (upward mobility) 的機會 (Kriel, 2003: 163、170)。以認同政治的視野來切入,一種語言是否被公開接受,代表著一個族群的認同是否被國家正式承認,這種社會地位 (social status) 的展現,反映的就是該族群在政治版圖中的實力 (strength)。我們可以這樣說,政治權力決定了語言在經濟能力、以及文化認同上的展現,相對地,語言在這經濟、以及文化場域的表現,可以回過頭還強化族群在政治場域的權力(圖1);就本體論 (ontology) 而言,這是相互建構 (structuration) 的關係。

圖一:語言的三個面向 也因為語言在這三個層面具有分配上的意義,當前的國際潮流是把語言權 (language rights) 當作一種人權 (human right) 來看待 (De Varennes, 2001;施正鋒,2002);特別是以語言來作自我定義的少數語言族群 (linguistic minority) 而言,語言不只是代表他們是否獲得平等的待遇,更可能反映出整個族群是否會因為同化的壓力,無法抗拒「語言消失」(language shift) 的命運而逐漸凋零。因此,如何透過政治過程來矯正族群間不平等的語言關係,是國家「語言政策」(language policy) 的當務之急。 語言政策就是國家透過「語言規劃」(language planning) 來進行語言功能的分配。面對多元語言 (linguistic diversity) 的現象,語言政策的目標不外乎消滅、容忍、或是推動 (Annamalai, 2002)。(一)就語言消滅而言,政府的立即政策標的是如何讓少數族群覺得母語是一種負擔,逼迫他們選擇放棄自己的語言,譬如說,禁止所謂的「方言」在公共領域出現、甚至不能於私領域使用,就是想盡辦法來達到「語言流失」(language shift)、甚至於「語言滅族」(linguistic genocide) 的目的。(二)就語言容忍而言,政府會容忍現有的語言多元化,不會干擾少數族群語言在私領域的使用,尤其是文化認同的表達,不過,通常不會允許被支配語言在公共領域正常露臉,特別是有可能破壞現有政治、或是經濟均勢平衡的情況下。(三)就語言推動而言,政府必須起碼讓少數族群的語言不會消失,同時要確保少數族群不會因為在公開場合使用母語而被歧視;積極而言,政府要提供少數族群在公共部門的接近權,包括公家機構、媒體、以及教育,特別是使用母語接受國民小學教育。 照說,當兩個語言接觸以後,少數族群的語言可能獲得保存/本地語化 (vernacularization)(A+B=A)、面臨流失/同化(A+B=B)、淪為垂直雙語的下位階語言(A+B=B/A)、雙語並立(A+B=A+B)、或是採取混合語 (Creole)/共同語 (lingua franca)(A+B=C) (Paulston, 1994: 3-4)。然而,政府卻喜歡逼迫少數族群作零合式的選擇,也就是危言聳聽地欺哄少數族群,如果你們不放棄自己的語言,就無法學得道地的多數族群語言 (Wurm, 1999),這是少數族群父母所面對最大的困境。 當然,到底政府要採取何種語言政策,一方面要,決定於這個國家的族群結構、以及語言使用者(族群)的相對實力,譬如人口數、或是經濟、文化、政治力量;另一方面,還要端賴社會對於國家與族群之間定位的期待,也就是說,究竟這是某個族群的國家 (ethnic state)、大家所共有的國家、還是外部力量所操控的國家。

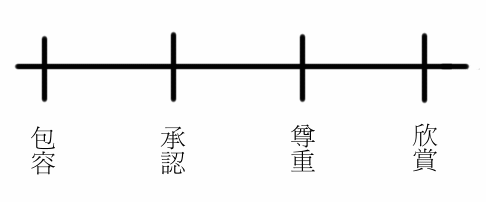

貳、多元文化主義的目標 近年來,就意識型態而言,國人漸漸接受「多元文化主義」(multiculturalism) 的理念,尤其是在第四次修憲的條文中 (1997,第10條、第9款),特別增列了「國家肯定多元文化」的字眼。若要能真正落實到語言政策,我們必須對於多元文化主義的涵義有所了解。

圖二:多元文化主義的光譜 一般而言,多元文化主義有三層意義 (Konig, 1999)。就實証上而言 (positively),多元文化主義是指一個國家有多個族群存在,因此,只是單純地作描述,並無臧否的意思;就規範上而言 (normatively),多元文化主義宣示的是一種多種語言/族群和平共存、相輔相成的美麗新境界;就政策面而言 (prescriptively),多元文化主義就是要防止疏離的少數族群因為被邊陲化而自我退縮,同時又要避免他們因為相對剝奪而有分離的打算。這裡的政策目標,就是希望以文化認同的承認來政治上的妥協,以便取得多元族群對於國家心甘情願的接受;我們甚至於可以說,多元文化政策化解族群衝突、甚至於是社會整合的機制。Amy Gutmann (1994: 8) 便道出多元文化主義的精隨:國家對於少數族群文化的正式承認,就是表達多數族群願意平等看待少數族群的意願。Will Kymlicka (1995: 10) 也同樣表示,多元文化主義不只是接受少數族群的文化特色,還進一步要承認少數族群存在的事實。如果以光譜的方式來呈現(圖2),多元文化的作法可以由行為上的包容/容忍、法律上的承認/接受、態度上的尊重/關心、到象徵上的欣賞/讚許 (Parekh, 2000: 1-2)。 不過,Bhikhu Parekh (2000: 13、5) 提醒我們,多元文化主義並不是為了文化特色、或是認同差異本身 (per se) 所提出來的對策,而是要對於少數族群現在的自我作認同作肯定、並要矯正過去的同化政策所帶來的劣勢、以及要正面肯定所有族群未來在對於國家有同樣的重要貢獻。就具體的政策目標而言,多元文化的政策目標可以歸納如下:(一)促進所有族群文化的發展,特別是少數族群;(二)克服少數族群參與社會的障礙;以及(三)鼓勵族群間的相互接觸、或是交流。我們可以看出來,這項任務必須是雙向的努力:一方面,少數族群是否願意參與國家體制的建構 (state-building)、以及民族的塑造 (nation-building);另一方面,多數族群必須能夠採取開放的態度,主動放棄自來的偏見、排斥、歧視、以及支配關係 (Kymlicka, 1998: 72-75)。 有人認為多元文化主義的人會帶來社會的分歧 (cleavage)、甚至於分裂。這是錯誤的認知,因為,一個國家的多元文化並不一定會導致族群衝突;實証上的研究告訴我們,族群衝突往往來自不公平的政策、或是族群菁英的惡意推波助瀾 (Shih, 1991)。我們必須指出,就是因為政府採取單一文化主義式的同化政策,造成少數族群的不滿,才讓菁英有進行族群動員的機會。事實上,族群間的關係是相互建構的,唯有「同中存異」(diversity in unity),才有可能「異中求同」(diversity for unity);這裡所謂的「異」是指族群的文化特色,而「同」是指政治制度、以及社會價值。也就是說,多元文化主義反而是有助於培養彼此的信任感、進而凝聚共同利益的共識;其實,當少數族群要求自己獨特的文化被社會承認之際,除了代表族群的尊嚴、自由、自決,更是表達想要對於這個國家有所貢獻的意願 (Kymlicka, 1998: 45)。

參、多語/雙語政策的內涵 一個國家的語言政策,是針對社會所面對的語言問題而來的,希望政策的結果能符合我們所期待的政策目標。如果我們將語言政策簡化為語言規劃,一般將語言規劃分為「地位規劃」(status planning)、以及「語型規劃」(corpus planning):前者是指對於語言功能的決定,也就是語言與社會的關係,譬如說,國家語言、或是官方語言的確立,特別是在建國、或是塑族之際;後者可以說是對於「語言發展」(language development) 的規劃,特別是文字化 (graphization)、標準化 (standardization)、以及現代化 (modernization) 的工作,以便語言在市場上有公平的競爭力 (Ricento, 2000; Kamwangamalu, 2000; 施正鋒、張學謙,2003: 30-31)。大體而言,最迫切的語言選擇課題有三:國家/官方語言的選定、字母系統的選擇、以及決定學校教育的語言 (Paulston, 1994: 3、5)。 目前世界約有6,000種語言,而聯合國的成員有191國,大致看來,大部分的國家多有不同程度的語言多樣情況 (施正鋒、張學謙,2003: 169-70),因此,在多元語言/多元族群的國家裡,語言政策可以說與族群政策息息相關。Matthias Konig (1999) 把語言政策分為三大類:同化主義式的「單語政策」(monolingualism)、差別待遇式/排他式的 (differentialist/exclusionist) 作法、以及多元文化式的「雙語/多語政策」(bilingualism/multilingualism)。 單語政策就是同化政策的一環,出發點是想透過語言的單一化 (homogenization) 來達到凝聚國家/民族認同 (national identity) 的目標,會不會說國家/官方語言,被當作是效忠國家的指標、甚至於是出人頭地的保障 (Tisdell, 1998)。在這樣的政策下,少數族群的語言或許可以獲得容忍,不過,政府並不鼓勵其保存、或是發展,因此,學校的教學媒介只能使用獨一無二的國家/官方語言。由於語言是族群認同的重要辨識指標,少數族群難免會認為這樣的作法就是集體歧視,政治衝突因此源源不斷。 差別待遇式/排他式的語言政策在本質上近似於單語政策,也就是期待少數族群的語言終究要流失,因此,會儘量限制非國家/官方語言在主流社會的曝光。此時,政府在表面上會允許社會上有兩種(或以上)的語言通行,卻又讓彼此作強制性的功能性分工,也就是「垂直雙語」(diglossia) 現象。譬如說,規定公共領域(行政部門、治安單位、以及教育機構)只能使用國家/官方語言,而少數族群的語言則必須侷限在家庭、市場、或是娛樂場所,彷彿是不登大雅之堂的次等語言。 相對地,雙語/多語政策的最大特色就是承認少數族群的語言權,希望能合乎國際規約的要求,讓少數族群能在公共領域舒坦而自信地使用其母語;從語言功能分配的角度來看,就是所有公共領域的事務可以使用多種語言來進行,或是一種語言功能可以用多種語言來完成 (Annamalai, 2002)。理想的雙語(多語)目標,是每個人多可以流利地使用兩種(多種)語言,而且能在各種情境下自由溝通,不用感到靦腆 (Kriel, 2003: 173)。當然,顛峰造極的境界是所謂的「雙母語」(twin mother-tongues),可以自由切換兩個語言,宛如兩者都是母語一般 (Laponce, 1987: 9)。 Konig (1999) 又進一步把雙語政策分為兩種:就區域式的雙語政策而言,少數族群的語言在其聚集的區域可以通行無阻,不只不會被歧視、而且能有公平的待遇,譬如瑞士、以及比利時;就社會文化式/全國式的雙語政策而言,國家除了要保障少數族群的集體認同,還要鼓勵少數族群積極參與公共事務,並且要設置平行的社會制度(包括教育、媒體、或是社團),讓兩個語言/族群能夠平起平坐,譬如加拿大、以及澳洲。 我們可以看出來,語言政策的關鍵在於公共領域的語言如何選定,這是政治競爭的真正核心所在。在垂直分工之下,位階越高的語言越有機會取得社會地位,進而攫取/鞏固政治權力;相對地,一旦被定義為低位階的語言,就幾乎沒有發展的機會,只能淪為低俗、原始的私領域語言,永遠無法翻身。因此,雙語/多語政策的重心就是要政府要出面提供少數族群在物質上的支持,不應該認為語言發展只是少數族群自己的責任而已 (Annamalai, 2002)。

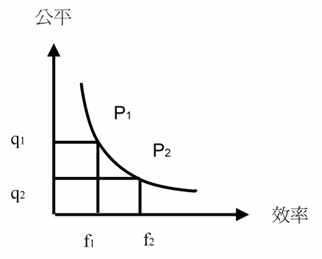

圖三:公共語言選擇的無異曲線 在一國多語的情況下,語言垂直分工的現象可以用金字塔的方式來作具象表達。站在雙語/多語政策的立場,就是要想辦法讓金字塔扁平化,也就是拉近彼此的上下位階,甚至於將金字塔關係加以解體。當然,金字塔式的分工除了反映政治支配的模式外,也有如何有效運用資源、以及管理可行性的考量;因此,政府除了要思考分配上的公平性以外,也要計算經濟上的效率問題 (Mercer, n.d.: 3)(圖3)。我們可以預見,反對雙語/多語政策的人也會以市場力量來挑戰政府;甚至於,即使政府正式採取雙語/多語政策,也要面對市場力量的阻礙 (Annamalai, 2002)。

肆、台灣的實踐 純粹就法理 (de jure) 層面來看,台灣並無真正直接規定何種語言為「國家語言」(national language)、或是「官方語言」(official language),不過,戰後以來,由於國民黨政府所推行的「國語運動」,就是實際上 (de facto) 以「北京官話」(Mandarin) 為「國語」。事實上,「國語政策」始於日本人的殖民統治,因此,百年年,本土語言被貶抑為方言,子弟被迫使用統治者的語言接受教育,造成母語嚴重流失,因此,語言平等一直是母語運動者所追求的目標。 面對這樣的垂直雙語情況,台灣團結聯盟(台聯黨)立委程振隆首先在2002年發難,主張將「台語」列為「第二官方語言」,以打破長期以來的「獨尊國語政策」。根據事後的民調,48%的民眾贊成,37%反對;如果進一步探究受訪者的族群背景,「閩南人」54%贊成、30%反對,客家人31%贊成、54%反對,「外省人」31%贊成、58%反對。由此可見,語言政策與族群認同是有相當的關聯。不過,在媒體的抨擊聲中,教育部長黃榮村在立法院表態說,四種語言都是國家語言,應該一視同仁,並且答應提出『國家語言平等法』。稍後,行政院長游錫堃表示,雖然目前並無法訂的官方語言,卻因為「約定俗成」,「國語」就是官方語言;不過,他卻風馬牛不相及地承諾,要在六年內將英語提升為「準官方語言」;。 隨後,行政院客家委員會為了履行陳水扁總統的競選承諾,在2002年委託學者草擬『語言公平法』(施正鋒、張學謙,2003)。在這同時,教育部國語推行委員會也提出類似的草案。在2003年初,國語會新任主委鄭良偉上任後,積極進行各種草案的整合,把台灣現有的各種語言都列為國家語言;不過,由於《中國時報》刻意宣染,在完全未閱讀草案內文的情況下,誇大未來所有十四種語言都是官方文書語言,大加撻伐,行政院長游錫堃緊急煞車,而教育部長黃榮村面對在野黨立委的質詢也刻意低調處理,改口稱目前具有官方語言特質的只有「國語」。目前,該法的規劃工作轉交文化建設委員會,在副主委吳密察的主導下,順利完成規劃,等待行政院進行跨部會溝通。 客委會版本強調語言平等、語言支持、以及語言交流,特別是少數族群語言在公共領域的接近權,譬如國家必須提供媒體的支持、公務人員的語言能力、以及母語受教權。就語言地位規劃方面,草案提出「國家語言」的概念,涵蓋「台灣原住民族語言」、「台灣閩南話」、「台灣客家話」、「台灣北京話」、以及「我國人民傳統使用之其他語言」,也就是在所有語言名稱加上「台灣」,大致反映出客家族群「客家話是台灣話」的期待。 國語會『語言平等法』草案基本上是根據客委會版本作小幅修訂,不過,為了取得原住民籍國語推行委員的支持,在原住民語項目下面,以括號的方式將現有十一個族群的語言名稱加以列舉。會議中對於各族群的名稱,最有爭議的是目前所謂「國語」如何稱呼,最後的妥協是「華語」;此外,福佬族群的母語業牽涉到自稱、以及他稱的差距問題,最後採用「Holo話(台語)」來表達,也就是留待社會大眾去取得共識。另一個爭執點是「共同語言」是否要設置的問題,由於牽涉到下一個要考慮的問題,也就是要採取哪一個語言為共同語言(華語vs. 福佬話),如果硬要投票表決,有極大的可能會通過以福佬話來取代華語目前的國語地位,最後共識是懸而未決(鄭良偉,2003)。 文建會『國家語言發展法』草案也是修訂先前的版本,不過,最大的特色是以文化資產來看語言,刻意避開書寫體系的爭端,也就是「將語言與文字脫鉤」。對於「國家語言」,本草案並未正面列舉,只含糊陳述「指目前本國各族族群固有自然語言、手語、書寫符號及所屬方言」。先前的兩個草案都有「地方通行語言」的文字,這裡精神不變,用字則改用「通用語」。

伍、結語 總之,雙語/多語政策原本的用意是要來化解族群之間的齟語,而且,這也符合國際上保障少數族群語言權的精神,然而,於由族群認同與國家定位、以及政黨認同有相當的重疊性,部會首長似乎傾向於採取消極應付的態度。近來,考試院在國家考試題目中作多元文化主義的嘗試,導致客家族群與福佬族群的蚌鷸之爭。對於多元文化主義的真正信徒來說,雙語/多語政策就是要挑戰原有政策所造成的語言支配,包括對於所謂「外籍新娘」的母語排拒。 在後殖民的國家裡,少數族群往往會抗拒多元文化、或是雙語/多語政策,甚至於反對使用自己的母語來當教育用語,為何會有這種弔詭的情況出現? Annamalai (2002) 以為,可能的解釋是政府在執行上的配套工作不夠,聽任家長去承擔所有的學習成本。譬如說,根據聯合國教科文組織 (UNESCO),小孩子的基礎教育最好是用母語來進行;然而,有些短視、或是無知的小學老師常常阻止雙語教育,這是政府推動雙語/多語政策的最大挑戰 (Wurm, 1999)。此外,政府必須在需求面作努力,讓老百姓覺得語言的學習除了有象徵/認同上的意義,在物質上有長期的誘因,譬如相關公務人員的語言資格。當然,如果純粹把語言學習當作是一種商品,包裝與促銷的努力也不可忽視 (Kamwangamalu, 2000)。 其實,對於少數族群來說(包括客家、原住民族),雙語/多語政策之所以會愛恨教織,真正擔心的是福佬族群在人數、政治、以及經濟上的優勢,也就是擔心多元文化主義背後藏有支配的陰謀 (hidden agenda)。這種懷疑自然有其歷史上族群衝突的背景,特別是統治者以夷制夷的手段,不過,族群間的互信並非短期內可以建立,因此,身為多數族群的福佬人有義務作更細膩而耐心的論述、以及說服努力,不能老是以百思不解的態度,質疑少數族群為何無視「國語」霸權對他們的支配。 如果暫且不觸及外部因素,也就是中國以文化促統的企圖、以及英語的國際化壓力,我們是否有可能接受「國語」既有的通用性質,而不去採取其所蘊含的文化、以及價值觀 (Mazrui, 1972: 88)?那麼,我們必須想辦法來消除「國語」所帶來的各種負面記憶,包括掛狗牌、或是罰錢等羞辱性的作法,因此,這將是浩大的歷史和解 (reconciliation) 工作,會不會比推行雙語/多語政策更困難? 或許,多元文化主義與和解可以同步進行,然而,我們有決心來身體力行嗎?還是說,這個理想是陳義過高,推給下一代再說? 參考文獻 Annamalai, E. 2002. “Language Policy for Multilingualism.” Paper presented at the World Congress on Language Policies, Barcelona, 18-20 April. (http:// www.linguapax.org/congres/plenaries/annamali.html) De Varennes, Fernand. 2001. “Language Rights as an Integral Part of Human Rights.” MOST Journal of Multicultural Societies, Vol. 3, No.1. Gutmann, Amy. 1994. “Introduction,” in Amy Gutmann, ed. Multiculturalism, pp. 3-24. Princeton: Princeton University Press. Kamwangamalu, Nkonko M. 2000. “A New Language Policy, Old Language Practices: Status Planning for African Languages in a Multilingual South Africa.” South African Journal of African Languages, Vol. 20, No. 1. (EBSCOhost) Kaplan, Robert B., and Richard B. Baldauf, Jr. 1997. Language Planning: From Practice to Theory. Clevedon: Multilingual Matters. Kloss, Heinz. 1966. “Types of Multilingual Communities: A Discussion of Ten Variables.” Sociological Inquiry, Vol. 36. pp. 7-17. Konig, Matthias. 1999. “Cultural Diversity and Language Policy.” International Social Science Journal, Vol. 51, No. 161. (EBSCOhost) Kriel, Mariana. 2003. “Approaches to Multilingualism in Language Planning and Identity: A Critique.” Society in Transition, Vol. 34, No. 1, pp. 159-77. Kymlicka, Will. 1998. Finding Our Way: Rethinking Ethnocultural Relations in Canada. Don Mills, Ont.: Oxford University Press. Kymlicka, Will. 1995. Multicultural Citizenship. Oxford: Clarendon Press. Laponce, J. A. 1987. Languages and Their Territories. Toronto: University of Toronto Press. Mazrui, Ali. A. 1972. Cultural Engineering and Nation-building in East Africa. Evanston, Ill.: Northwestern University Press. Mercer, Colin. n.d. “Language, Politics and Policies.” Culture and Policy, Vol. 1, No. 1. (http://tkraken.itc.gu.edu.au/centre/cmp/1_1_03.html) Nehr, Monika. 2001. “Multilingualism in Educational Institutions.” European Education, Vol. 33, No. 3, pp. 74-84. Parekh, Bhikhu. 2000. Rethinking Multiculturalism: Cultural Diversity and Political Theory. Houndmills, Basingstoke, Hampshire: Macmillan Press. Paulston, Christina Bratt. 1994. Linguistic Minorities in Multilingual Settings. Amsterdam: John Benjamins. Ricento, Thomas. “Historical and Theoretical Perspectives in Language Policy and Planning.” Journal of Sociolinguistics, Vol. 4, No. 2. (EBSCOhost) Sartori, Giovanni. 1976. Party and Party System: A Framework for Analysis. Cambridge: Cambridge University Press. Shih, Cheng-Feng. 1991. “A Multivariate Model of Ethnic Diversity and Violent Political Behavior. ” Ph.D dissertation. Department of Political Science, the Ohio State University. Tisdell, Mariel. 1998. “Socio-Economic Aspects of Language Policies: AN Australian Perspective.” International Journal of Social Economics, Vol. 25, No. 2-3. (EBSCOhost) Watson, Keith. 1999. “Language, Power, Development and Geopolitical Changes: Conflicting Pressures Facing Plurilingual Societies.” Compare: A Journal of Comparative Education, Vol. 29, No. 1. (EBSCOhost)

Wurm, Stephen A. 1999. “Endangered Languages, Multilingualism and Linguistics.” Diogenes, Vol. 47, No. 1. (EBSCOhost)

《阿扁的客家政策》(《客家政策白皮書》)。c. 2000。阿扁客家總部。 鄭良偉。2003。〈華語及台語之語言名稱的誤會及誤導〉《共和國》31期,頁42-45。 施正鋒。2003。〈台、中關係與國家安全──美國因素、國家認同、以及民族認同〉發表於群策會主辦「兩岸交流與國家安全國際研討會」。台北,圓山大飯店,11月1-2日。 施正鋒 (編)。2002。《語言權利法典》。台北:前衛出版社。 施正鋒、張學謙。2003。《語言政策及制訂『語言公平法』》。台北:前衛出版社。 請比較Mercer (n.d.) 以貨幣的四個功能來看語言,也就是溝通的媒介、社會暨文化能力的衡量、標準、以及儲存。 Kriel (2003: 160-63) 稱此途徑為「語言資源途徑」(language-as-resource),把「語言多樣化」(linguistic diversity) 當作「生態多樣化」(biodiversity) 般來比喻,因此,又稱之為「綠色途徑」。請比較他提出的另類「語言權利途徑」(language-as-right)。 一般而言,語言政策包含語言規劃,也有人將語言政策與語言規劃當作同義詞,甚至於乾脆用「語言政策暨規劃」(language policy and planning, LPP);見Ricento (2000),特別是註2。 譬如在戰後的東非,烏干達、坦桑尼亞、以及肯亞分別採用殖民語言、本土語言、以及中性語言 Swahili (Mazrui, 1972: 87-88);前殖民者的語言,譬如英語,也有可能被接受為中性的第三語言而當作共同語 (Kloss, 1966: 8; Kamwangamalu, 2000)。 我們可以模仿政黨體系的概念 (Sartori, 1976),將族群結構分為單一族群、一族獨大、兩族並立、兩個半族、以及多族結構。Kloss (1966) 則分為A、B、C三種模式,也就是單語、雙/三語、以及多語。 這是加拿大前總理杜魯道 (Pierre Trudeau) 於1971年在國會正式提出多元文化主義政策所揭示的目標;見Kymlicka (1998: 15)。另外,Parekh (2000) 也提供了五項實踐多元文化政策的指導原則:公平待遇、享有集體權、共有文化、多元文化教育、以及民族認同。 Nahir (1984) 把語言規劃的目標歸納成十一大類:語言純化、語言復甦、語言改革、語言標準化、語言擴散、詞彙現代化、名詞統一、風格簡化、語際溝通、語言保存、輔助語碼標準化;轉引自 Paulston (1994: 7);參考施正鋒、張學謙 (2003: 30-31)、Kaplan與Baldauf (1997)。有關語言政策研究的發展,見Ricento (2000)。 http://www.nta.tp.edu.tw/~k2301/1News/2002/3/9912.htm。不過,黃榮村此時擔心的是拼音系統的問題,因而後來會表示,將提出『國家語言文字平等法』;見http://www.forever.idv.tw/News/ lib020712.htm。 見http://www.epochtimes.com/b5/2/4/30/n187015.htm。 《阿扁的客家政策》(c. 2000) 承諾當選後制定『語言平等法』:(一)立法明訂「福佬、普通話(北京話)、客家、原住民語」為通用語。(二)官方之政令宣導、檔案、語言系統、凡涉及語音部份均應附具各通用語之版本。(三)立法院、縣市議會,應設通用語即時口譯系統。(四)輔導民間語音服務系統增設通用語版本。 見http://www.cdn.com.tw/live/2003/03/20/text/920320e3.htm。不過,政府部門在第一時間點的步調並未一致,譬如行政院發言人林佳龍就表示,憲法並未認可現在的「國語」為官方語言,因此,若要將其變成官方語言,必須透過修憲、或是立法程序。他甚至於直於,目前所謂的「國語」,「究竟是國民黨的國?還是中國的國?」見http://tacpa.org/forums/guo.html。 根據行政院官員對媒體表示,「國語」一詞有國家語言、官方語言、以及北京話三種意思,因此,改用「通用語言」;此外,他詮釋道,在未來,官方語言的認定必須經過國會同意。見http:// www7.chinesenewsnet.com/MainNews/EntDigest/Showbuz/2003_10_13_15_0_30…。 *

發表於行政院客家委員會主辦「二○○三全球客家文化會議」,高雄,圓山大飯店,2003/11/13-14。 |