|

施正鋒 淡江大學公共行政學系暨公共政策研究所副教授 |

||

|

Imagine there is no countries It isn’t hard to do Nothing to kill or die for And no religion too Imagine all the people Living in peace …… You may say I am a dreamer But I’m not the only one I hope someday you’ll join us And the world will be as one John Lennon (Imagine) A true community requires at least some specific affinities. Countries do not combine when they do not feel among themselves something common, and what must above all be common is a minimum of confidence. There must also be a minimal identity of interests, without which one attains mere coexistence, not cooperation. Robert Shuman (Van Ham, 2000: 25)

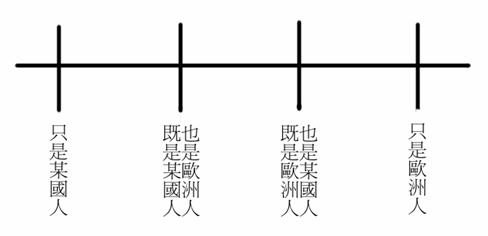

…, we hold the following items to be essential to the growth, within the framework of the European Union, of a European identity: …… a common cultural and education policy to foster a sense of European identity in the European Union and its member states, promoting unity in diversity and common values for all citizens. Being a European is not a question of birth, but of education;… A Charter of European Identity (1995) 壹、前言 歐洲聯盟 (European Union) 的發軔是根據功能主義 (functionalism)/新功能主義 (neofunctionalism) 而來的經濟整合,期待各國在經濟上的交流能有外溢 (spill-over) 效果,特別是政治上的結合、或是安全上的合作(施正鋒,2001;Calleo, 2001)。在冷戰時期,儘管歐盟在政治制度上逐漸進行深化的工作,不過,上述論述所預測的效應,並未如原先所期待順利。一直要到1980年代末期,由於東歐驟然被蘇聯的支配釋放出來,推動歐盟整合的菁英必須面對新的問題,也就是如何從新擁抱所有住在「另一個歐洲」(the Other Europe) 的同胞。在這同時,歐盟進一步整合也面臨早晚要解決的課題,也就是如何塑造老百姓的集體認同,以便讓這個歐洲認同能接受歐盟的政治制度,進而能提高歐盟深化、以及廣化的正當性 (Jacobs and Maier, n.d.; Field, n.d.: Lesaa, n.d.; Sucháček, 2002; Melarkey等人,2002)。譬如歐洲執行委員會 (European Commission) 的前主席Jacques Delors 在馬斯垂克條約被通過之前便指出,歐洲認同的建構是此後歐盟最關鍵的任務 (Lesaar, n.d.): The European Community, if it really owns ambitions, is in need of a political identity. 根據政治哲學家David Miller (1995),共同的國家認同是穩定民主制度的基礎。因此,歐盟菁英期待的是如何透過文化、以及教育政策,要將萌芽中的歐洲意識昇華為歐洲認同(圖1),以便確保選民對於歐盟政治整合的支持。

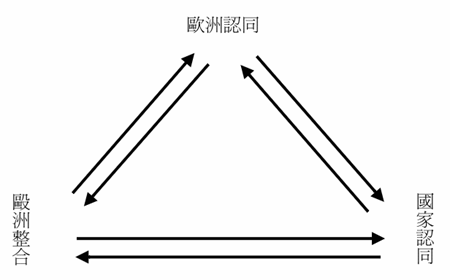

圖一:歐洲人的認同選項 在這裡,我們將先探討歐洲認同如何產生的理論架構,也就是歐盟整合、歐洲認同、以及國家認同的關係如何釐清。再來,我們將會分析歐洲認同的發展過程、以及解析其包含的面向。接下來,我們想要澄清歐洲認同與國家認同再邏輯上的四種可能關係,特別是以英國、德國、以及法國的脈絡作為參考的框架。最後,再作簡短的結論。 貳、理論架構 有關集體認同如何產生的理論可以約略分為「原生論/本質論」(primordialism/essentialism)、以及「建構論」(constructuralism) 兩大類:前者主張集體認同是建立在客觀上觀察得到的有形特色,包括共同的血緣/生物上的特徵、或是文化特質(語言、宗教、或是生活習慣),後者則以為建構認同的基礎在於無形的集體經驗、共同記憶/失憶、歷史、或是理念,因此認為所有的認同都是經過人為想像、或是塑造出來的;根據前者,認同不只是是天生的、甚至是固定不變的;根據後者,認同是人為的、或可使用理性選擇的方式取得、甚且會隨著情境的變動而具高度的可塑性。我們以為,這兩者並不相互牴觸,因為認同的建構必須決定用甚麼來作彼此的共同點,不能憑空捏造;我們在下一節會再作討論。 在這裡,我們觀察的現象不只限於歐盟整合與歐洲認同的互動關係,還牽涉到國家認同可能扮演的中介角色。如果我們把歐盟整合與歐洲認同當作是國家的外部因素的話,那麼,國家認同就可以算是屬於國家/社會層級的國內因素。Risse-Kappan (1996)、Risse (2001)、以及Risse等人 (2001) 都嘗試提供有關歐洲認同如何產生的概念架構,大體而言,他們採取的是「第二意像逆轉」(Image II Reversed),也就是外部因素如何影響國內因素;簡而言之,他們強調的是歐盟整合/歐洲認同如何影響國家認同,國內政治力量似乎只能被動地進行回應、調整、或是磨合,理性的菁英頂多只能計算在這樣的效應下,如何盡量增加自己的政治權力。 我們以為,歐盟整合、歐洲認同、以及國家認同具有巡迴的 (recursive) 互動關係(圖2)。首先,歐盟整合的努力有助於歐洲認同的凝聚,同時,歐洲認同又可以回過頭來強化百姓對於歐盟整合的支持。再來,一方面,國家認同有可能會促進、或是阻礙歐盟整合的進程,也就是說國家認同對於歐盟整合會有不同的期待,另一方面,歐盟整合會影響國家認同的建構。就本體論 (ontology) 而言,這些是相互建構的關係 (structuration);由於認同是在互動中被建構,因此,就科學哲學 (epistemology) 而言,我們服膺的是建構主義 (constructivism) 的方式。至於歐洲認同與國家認同的關係,我們稍後會再詳細說明。

圖二:歐洲認同的概念架構

參、歐洲認同的發展 究竟歐洲認同的內涵是什麼?或許,我們應該先回答「歐洲是什麼」的問題。就地理空間而言,一般的說法是西從大西洋岸的葡萄牙、東到烏拉山、北由斯堪的那維亞半島、南達大西洋。如果說馬爾他、冰島、或是格陵蘭屬於歐洲是沒有爭議的話,然則,賽普路斯應該算是中東、還是歐洲國家?位於小亞細亞、一直積極爭取加入歐盟的土耳其又如何定位?俄羅斯的亞洲版圖多於歐洲部分,應該算是亞洲國家比較合理吧?事實上,歐洲大陸只不過是亞洲的一個半島而已 (Lowenthal, 2000)。當中歐、中歐國家表示要「重返歐洲」之際,彷彿他們目前並未在歐洲裡頭 (Risse, 2003: 8),好像歐洲只是西歐的同義詞一樣。如果以歷史上的西方文明來定義歐洲,那麼,往東延伸到海參威、往西越過大西洋一直到溫哥華,都可以算是西方國家,更不要說位於大洋洲的紐西蘭、以及澳洲。 然則,如果地理的界線不夠明確,又有何種標準可以用來定義歐洲認同?就語言來看。當前歐洲的43種語言大致上屬於所謂的印歐語系 (Indo-European),主要包括拉丁、日爾曼、以及斯拉夫三種亞系;然而,至少有匈牙利語、芬蘭語、以及巴斯克語並不屬於印歐語系。廣義的歷史文化或許會是比較適切的標準。根據歐洲執行委員會所授權編寫的中學教科書,歐洲歷史可以往前推至銅器時代的塞爾特文化,而歐洲文明大致是希臘/羅馬文化、以及日爾曼/斯拉夫文化的融合,再加上基督教教化的傳統,進而表現在建築、美術、音樂、文學、哲學、以及科學上面;日後,這些文化在隨著科技發展、貿易拓展、以及帝國主義傳到世界各地。 如果說歐洲認同很難作正面的條列式舉證,比較安全的定義方式是從他者 (other) 來作負面的界線確立 (Saric, 1999; Risse, 2003);Uffe Østergaard (n.d.: 1) 說的好: We know who we are only when we know who we are not, and often only when we know whom we are against. 事實上,自從羅馬帝國淪亡以來 (476),西歐一直呈現四分五裂的狀態,而東羅馬帝國也在1453年亡於奧圖曼土耳其人 (Østergaard, n.d.: 7)。歐洲大陸認同的首度出現,主要是在應付來自東方的回教徒入侵時所凝聚出來的,因此,這裡的歷史記憶多少帶有宗教的色彩 (Skourletos, n.d.)。在中世紀,開始有哲學家提出各種歐洲合作的構思 (Østergaard, n.d.: 11-13)。真正具有現代意義的歐洲認同應該歸諸於二次世界大戰,也就是因為美國與蘇聯兩強之間的意識型態之爭,硬生生地將歐洲切割為壁壘分明的東西兩大陣營,在冷戰的背景下,衝突再起的魘夢終於促成歐洲整合的契機,特別是一向是對方為死敵的法國、以及德國 (Sucháček, 2002)。對於西歐人來說,共產制度(包括政治、以及經濟)政治統治下的東歐人好像是不一樣的歐洲人,不過,在鐵幕瓦解以後,帶來將遠親納入歐洲家庭的契機,也就是甚囂塵上的歐盟東擴之議 (Žagar, n.d.; Galloway, 2001; Prodi, 2003; Debeljak, 2001)。 如果我們同意Uffe Østergaard (n.d.: 17)「歐洲是過程而不是結果」的說法,那麼,由歐洲經濟共同體/共同市場、歐洲共同體、到歐洲聯盟,實際上推動歐洲認同最力的人,應該是促成歐洲整合的菁英們,特別是歐盟的技術官僚,因為他們相信光是經濟利益並不能誘導人們對政治整合的支持。Jacques Delors便直言不諱:「誰會愛上一個共同市場?必須還有其他東西才有用!」(Uyan, 2001: 6)。因此,歐盟整合的重心不再只是專注經濟利益、或是政治制度,而是由文化、以及教育著手 (Uyan, 2001: 18-22)。 那麼,究竟要如何來塑造歐洲認同呢?如果從國家認同/民族運動發展的經驗來看,我們可以歸納出德國、以及法國兩種理念型態 (ideal type):前者是先有民族、後有國家,強調的是血緣 (jus sanguinis);後者是先有國家、後有民族,重視的是出生地 (jus soli) (Dunne, 1997; van Ham, 2000)。如果運用到歐洲認同的工程來看,前者是文化式的集體認同,強調共同的歷史、文化、或是傳統;後者是公民式的集體認同,重視的是公民的價值,特別是民主、人權、市場經濟、福利國家、以及多元文化 (Risse, 2003: 9-11)。不管是名目上的宣示、還是實際上的運作,歐盟堅持走公民式的認同定義,申請國若不嚴格遵守上述價值觀所推演出來的指導原則,將不會被接受成為會員國;我們可以從西班牙、或是土耳其申請加入的過程看出來。 不過,歐盟也同時透過各種認同的符碼 (identity marker) 來提昇「平凡的歐洲主義」(banal Europeanism),比如說歐盟 [國] 旗、歐洲 [國慶] 日(5月9日)、歐洲 [國] 歌(貝多芬第九交響曲),或是護照、駕駛執照、汽車牌照上頭的歐盟圖案;在2002年出現的歐元,讓百姓在日常生活開始有真實的歐洲認同感 (Uyan, 2001: 23-24; Risse, 2003: 7; Risse, 2002b);最具震撼力的是《歐盟憲章》草案的提出。當然,這裡是假設歐盟認同就是歐洲認同。

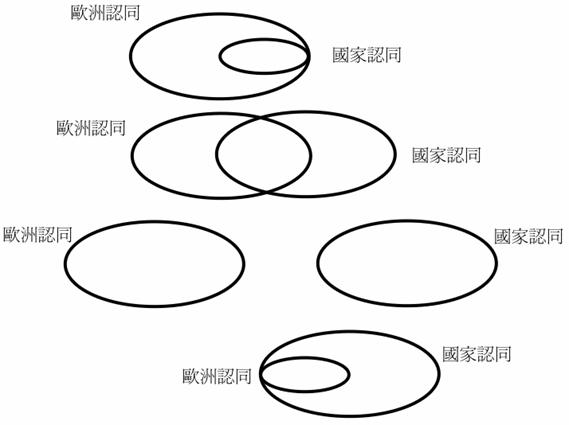

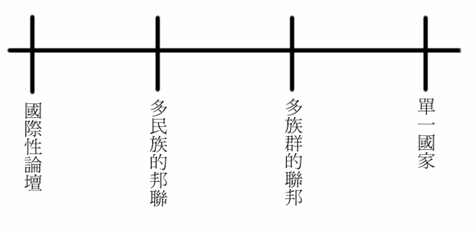

肆、國家認同與歐洲認同 歐洲的人往往擁有多重的認同,譬如說,一個人可以是慕尼黑人、巴伐利亞人、德國人、以及歐洲人,或是佛羅倫斯人、托斯卡尼人、義大利人、以及歐洲人,也就是說,除了個人以外,同時還具有城鎮、地區、國家、以及歐洲的身分 (Risse, 2000)。如果我們將這些認同簡化為國家認同、以及歐洲認同,那麼,究竟彼此的關係究竟要如何來安排才好?具體而言,歐洲認同要如何來涵蓋各式各樣的國家認同?國家認同願意接受多少比重的歐洲認同?Thomas Risse (2003; 2002a) 把國家認同與歐洲認同的關係化約為四種可能(圖3): 圖三:歐洲認同與國家任同的關係 相互從屬 (nested) 這是一種階層式的 (hierarchic) 關係,歐洲認同的位階最高,而國家認同屬於下位的認同,也就是說,國家認同必須效忠歐洲認同,有點像是俄羅斯娃娃 (Russian Matruska dolls),大的娃娃可以包含小的娃娃。如果說從屬的關係太過於沒有禮貌的話,特別是對於國家認同比較強烈的人而言,那麼,我們或可用同心圓、或是洋蔥來作比喻,也就是國家認同是人們的最主要認同,而歐洲認同是獨特的第二認同。不過,這樣的委婉具象安排,也可能做完全相反的詮釋,也就是歐洲認同才是歐洲人的認同核心,而國家認同只不過是陪襯的背景罷了。 相互切割 (cross-cutting) 在這樣的模式裡,彼此雖然有相當的交集,然而,各自又能保有自己的特色。也就是說,歐洲菁英在建構嶄新的共同認同之際,同時要包容各國原有的特色,讓成員國的國民不會產生喪失國家認同的危機,希望藉此降低各國民族主義者對於歐洲整合的抵制。因此,這是一種「你中有我、我中有你」的境界,國家認同與歐洲認同不只是共生共存,甚至於可以有互補的關係,沒有所謂的主從、或是優先順序。不過,除了在歐盟官僚體系裡頭工作的人以外,並非所有的人都能體會出這種同時具有「雙重身分」(double hating) 的感受。 相互排斥 (mutually exclusive) 這是一種零合的思考,相信國家認同與歐洲認同在本質上是無法相容的,也就是說,如果要塑造前所未有的歐洲認同,尤其是要將歐盟建構成傳統的「民族國家」(nation-state) 政治個體時,勢必要壓制、甚或消彌各國國民的國家認同,因此,為了要避免國家認同被取代、或是吞噬,最安全的作法是「保持距離、以策安全」。我們可以看到,這種戒慎小心的想法,不無與歐盟未來的政治安排息息相關,也就是說,到底歐盟只是國與國之間對話的論壇、具有協調機制的國協/邦聯、還是要搖身一變為國家(不管是聯邦、還是單一體制)(圖4),將會左右著人們對於歐洲認同的接受、還是排拒。

圖四:歐洲政治整合的願景 相互建構 (mutual construction) 這是一種「後民族」(post-national) 的想像共同體,嘗試著要將歐洲認同的卵子著床於國家認同的卵巢裡頭,彼此相互影響、相互建構,不能偏廢、或是切割。Risse (2003: 5) 將這種關係比喻為難分難離的花糕 (marble cake),也就是說,如果歐洲認同只是一種素糕的話,那就未免太單調無味了,然而,如果光是吃花糕裡頭的核果、或是麵粉,卻又無法體會出糕點所呈現的口感、或是質地。其實,歐洲的基督民主黨、或是社會民主黨,骨子裡頭或多或少都有歐洲認同的成分 (Risse, 2003: 5)。 如果說,相互從屬、以及相互排斥在光譜上是兩個極端的話,相互切割模式提供的是聚焦式的思考,將歐洲認同當作各種國家認同的最大公約數,也就是去尋求如何將彼此的交集作大。相對的,相互建構模式則順其自然,先著手找出各國國家認同裡頭的歐洲認同成分,再來想辦法將這些可能來自不同層面的「歐洲性」(Europe-ness) 結合起來,比較像是以鐵線將木塊圈圍起來的木桶、或是交響樂團 (Lesaar, n.d.);在這樣的歐洲認同建構下,我們必然會發現,各國原本就有不同的偏好,譬如說,同樣是水果糕,有些人喜歡多加一點胡桃果,而有些人只要杏果乾就好,另外有些人則希望肉桂的味道強一點,歐洲認同就是要如何條調和這些多元的期待。 如上所言,歐洲認同被接受、或是歐洲認同與國家認同相容的程度,要端賴各國所構思的是何種歐洲認同、或是哪一個層面的歐洲認同,因此,歐洲認同是一種進行式的概念,決定於大家要如何來進行填空、或是著色,甚至於,各國也可以透過歐洲認同來了解、或定義自己的國家認同 (Risse, 2003: 6)。由於各國有其歷史記憶、或是文化背景,因此,歐洲認同將會因時空脈絡而有所不同的詮釋,而這些差異剛好表現在歐盟三大成員國對歐洲認同的反映,也就是英國、德國、以及法國。 英國 對於英國菁英來說,歐洲是英國人作自我定位的他者,也就是說,英國認同與歐洲認同是處於相互對照、或是競爭的地位;具體來說,他們以為「英國性」(Britishness、或是Englishness) 的本質在於對於制度、歷史記憶、以及象徵的認同,與任何超國家 (supranational) 的歐洲政治安排都無法相容,譬如主權讓渡往往被視為與議會民主的精神相悖。戰後以來,英國人對於歐洲整合一直停留在「政府間觀」(intergovernmentalism) 的階段,對於歐盟在政治層面的進一步制度化有所保留,不願意被歐洲大陸所合併因此,發展中的歐洲認同難免被視為很可能會威脅到自己的國家認同,因而不願意作配合式的讓步。相對之下,即使英國已經加入歐洲共同體三十年 (1973),還是被當作是「半分離」(semi-detached) 的「尷尬夥伴」(awkward partner)。 德國 對於戰後的德國(西德)人來說,由於二次大戰的慘痛經驗,他們的國家認同所面對的他者是戰前的日爾曼 [德國] 民族主義,也就是威權主義、軍國主義、以及反猶太主義;德國菁英痛定思痛,積極地向要重新塑造其國家認同,希望能儘速走出羞辱的陰影,因此,全力擁抱的歐洲認同就是嶄新的國家認同。Thomas Mann如是說:「我們不要一個日爾曼人 [德國人] 的歐洲,而是要一個歐洲的日爾曼 [德國]」。經過他們在輿論界的推波助瀾,歐洲代表的是穩定、和平、民主、人權、市場經濟、以及福利國家,老百姓因此也漸漸相信歐洲整合是符合的德國的國家利益。 德國基督民主黨 (Christian Democratic Party, CDU) 戰後就開始主張基督教、民主制度、以及市場經濟是歐洲認同得三大支柱。而社會民主黨 (Social Democrats, SPD) 更是早在1925年的『海德堡黨綱』(Heidelberg program) 接受「歐羅巴合眾國」(United States of Europe) 的概念;在二次大戰期間,被迫流亡的社民黨主張成立社會主義的「歐洲聯邦」。戰後,社民黨一開頭反對歐洲整合,擔心會妨礙兩德的統一,認為是保守派與資本家的陰謀,後因選舉挫敗,才開始改弦更張,終於在1959年的『高德斯堡黨綱』(Godesberg program) 重新高舉聯邦主義,從此,政治人物大體取得聯邦式歐洲整合的共識。 法國 儘管法國在戰前已經有人支持歐洲聯邦,法國菁英對於歐洲認同並不像前者一成不變,而是經過一番轉折才逐漸取得共識。當歐洲整合在1950年代開始進行之際,有關國家認同的論戰才如火如荼;由於法國在二次大戰備德國佔領,這種們民族屈辱當然有礙國家認同的重建。當時,不少人視德國被為法國自我定義的他者,主張以權力平衡的方式來制衡德國;相對地,有人主張以超國家的歐洲整合制度來納入德國,以為這樣才能一勞永逸處理德國問題。第五共和國在1958年成立,戴高樂 (Charles de Gaulle) 總統為了要強化心政權的正當性,全力主導法國國認同的重建。戴高樂的作法是強調法國對於人類文明所不可旁貸的責任,也就是如何把源自法國的共和主義、以及啟蒙運動傳播出去。在這樣的紛圍下,歐洲當然只能由民族國家所組成。 在1980年代初期,密特郎 (François Mitterrand) 領導的社會黨政府為了擴大其支持基礎,開始朝社會民主的方向調整,除了強調整個歐洲大陸的共同歷史、以及文化傳統,並且主張「歐洲的法國」(European France),甚至於喊出「法國的未來在歐洲」的口號。他們所要建構的國家認同,是要將歐洲認同納入法國認同的一部份。在冷戰結束後,法國百姓又面對國家認同的危機,特別是如何面對統一的德國;最後,還是贊成以歐洲整合來涵蓋德國的意見佔優勢。不過,就政治層面而言,究竟是要將歐盟轉變唯一個聯邦國家、還是一個像法國一樣的單一式的民族國家,目前尚未有所明確的端倪。 伍、結語 誠如Karlsson (2002: 2) 所言,歐洲認同仍然只是嬰兒一般,未來的想像並不確定。歐洲認同的建構是否能受到各國百姓的支持,除了取決於歐洲認同的內涵是否能包容原有的國家認同,還要看到底歐盟未來的政治安排是什麼,究竟是一個民族國家般的歐羅巴合眾國(聯邦/單一體制)、或是一個獨特的 (sui generis) 歐盟政治經濟個體、還是一個由主權獨立國家組成的歐洲(邦聯/國協)(施正鋒,2001;Jacobs and Maier, n.d.)。目前為止,菁英的共識只是歐洲認同不應該取代國家認同。 儘管歐洲民意對於歐洲整合、以及歐洲認同的接受度逐年持續成長,然而,歐洲菁英由上而下所努力擘畫的想像工程,不管是經濟、政治、還是文化層面的進展,仍然讓百姓普遍覺得事不關己 (van Ham, 2000: 25)。 就政治哲學而言,政治/文化認同是否為政治個體存在的必要條件,在規範上的論述仍有很大的爭辯空間。 終極而言,歐洲的菁英必須說服老百姓,究竟歐洲整合的意義何在?整合是手段、還是目標?

參考文獻* Bauböck, Rainer. 2000. “European Integration and the Politics of Identity.” Lecture given at the Austrian Permanent Representation at the European Union, Brussels, June 7. Calleo, David P. 2001. Rethinking Europe’s Future. Princeton: Princeton University Press. Carey, Seam, and Matthew Lebo. 2000. “In Europe, But not Europeans: The Impact of National Identity on Public Support for the European Union.” Paper prepared for the 29th Joint Session of the European Consortium for Political Research (ECPR), Grenoble, France, April 6-11. Cederman, Lars-Erik. 2001. “Nationalism and Bounded Integration: What It Would Take to Construct a European Demos.” European Journal of International Relations, Vol. 7, No. 2, pp. 139-74. Checkel, Jeffrey T. 2001. “Why Comply? Social Learning and European Identity Change,” International Organization, Vol. 55, No. 3, pp. 553-88. Debeljak, Ales. 2001. “Reflections on Elusive ‘Common Dreams’: Perils and Hopes of European Identity.” Alternatives: Global, Local, Political, Vol. 26, No. 2 (Expanded Academic ASAP). Deflem, Mathieu, and Fred C. Pample. 1996. “The Myth of Postnational Identity: Popular Support for European Unification.” Social Forces, Vol. 75, No. 1. http://www.cla.sc.edu/socy/faculty/deflem/zeuro.htm. Dunne, Daniel. 1997. “Political Identity in the European Union.” http://www. Danieldunne.com/polii.htm. Field, Heather. n.d. “EU Cultural Policy and the Creation of a Common European Identity.” http://www.pols.canterbury.ac/nz/ECSANZ/papers/Field.htm. Galloway, David. 2001. The Treaty of Nice and Beyond: Realities and Illusions of Power in the EU. Sheffield, England: Sheffield Academic Press. Goldstein, Joshua S. 2003. International Relations. 5th ed. New York: Longman. Jacobs, Dirk, and Robert Maier. n.d. “European Identity: Construct, Fact and Fiction,” Karlsson, Ingmar. 2002. “Is There a European Identity?” Lecture given at the seminar on EU for Journalists, Istanbul, February 25. Karlsson, Ingmar. 1995. “National Myths versus a European Identity and Healthy Patriotism.” Lecture given at the Council of Representatives of the Transitional Government of Ethiopia, Addis Abeba, March 13. Lesaar, Henrik Richard. n.d. “Semper Idem? The Relationship of European and Natioal Identities.” Lowenthal, David. 2000. “’European Identity’ An Emerging Concept.” Australian Journal of Politics and History, Vol. 46, No. 3 (Expanded Academic ASAP). Melarkey, Colleen, Esther Cores Bibao, and Mirela Opree. 2002. “Imagine There’s No European Issue.” http://www.people.hojoster.dk/database/ contribution.asp/ContributionID=168. Miller, David. 1995. On Nationality. Oxford: Oxford University Press. Østergaard, Uffe. n.d. “European Identity and the Politics of Identity.” Partridge, Ben. 1998. “Europe: People Feel Part of Europe, But Not the EU.” http://www.rferl.org/nca/features/1998/06/F.RU.980619143645.html. Prodi, Romano. 2003. “Enlargement of the Union and European Identity.” http:// europa.eu.int/comm./commissioners/prodi/speeches/firenze_en.htm. Risse, Thomas. 2003. ‘European Institutions and Identity Change: What Have We Learned?” Prepared for Richard Hermann, Marilynn, and Thomas Risse, eds. Identities in Europe and the Institutions of the European Union. Risse, Thomas. 2002a. “An Emerging European Identity? What We Know, and How to Make Sense of It.” Paper prepared for the Final IDNET Conference on Europeanization, Collective Identities, and the Public Sphere, Oslo, October 11. Risse, Thomas. 2002b. “The Euro and Identity Politics in Europe.” Paper presented at the conference on the Year of the Euro at the Nanovic Institute for European Studies, University of Notre Dame, December 6-8. Risse, Thomas. 2001. “A European Identity? Europeanization and the Evolution of Nation-state Identity,” in Maria Green Cowles, James Caporaso, and Thomas Risse, eds. Transforming Europe: Europeanization and Domestic Change, pp. 198-216. Ithaca: Cornell University Press. Risse, Thomas. 2000. “Nationalism and Collective Identities: Europe Versus the Nation-state?” Prepared for Paul Heywood, Erik Jones, and Martin Rhodes, eds. Development in West European Politics, 2nd ed. Risse, Thomas, Maria Green Cowles, and James Caporaso. 2001. “Europeanization and Domestic Change: Introduction,” in Maria Green Cowles, James Caporaso, and Thomas Risse, eds. Transforming Europe: Europeanization and Domestic Change, pp. 1-20. Ithaca: Cornell University Press. Risse, Thomas, and Kathryn Sikkink. 1999. “The Socialization of International Human Rights Norms into Domextic PracticeL Introduction,” in Thomas Risse, Stephen C. Ropp, and Kathryn Sikkink, eds. The Power of Human Rights: International Norms and Domestic Change, pp. 1-38. Cambridge: Cambridge University Press. Risse-Kappen, Thomas. 1996. “Ideas, Communicative Processes, and Domestic Political Change in Europe: A Conceptual Framework and Some Preliminary Results.” Paper prepared for the 10th International Conference of Europeanists, Chicago, March 14-16. Saric, Azra. 1999. “The Eternal ‘Other’: Striving for European Identity.” http:// archive.tol.cz/transitions/feb99/azra.html. Shih, Cheng-Feng, and Pei-Ing Wu. 2002. “State Power and Globalization: Adjustments of Taiwan’s Agricultural Policy under the WTO.” Paper presented at the 20th Annual Meeting of the Association of Third World Studies (全球化對第三世界與台灣的衝擊國際研討會), Taipei, Taiwan, December 27-31. Skourletos, Elias. n.d. “European Identity.” http://www.uea.ac.uk/~j229/euid. htm. Smith, Anthony. 1992. “National Identity and the Idea of European Unity.” International Affairs, Vol. 68, No. 1, pp. 55-76. Sucháček, Jan. 2002. “European Identity: Something New on the Horizon?” http://www.kakanien.ac.at/beitr/theorie/Suchacek1.pdf. Uyan, Pinar. 2001. “The Formation of Collective Identities: The case of European Identity.” Paper prepared for the 42nd ISA Annual Convention, Chicago, February 20-24. Van der Veen, A. Maurits. 2002. “The Emergence of a European Identity: Modeling International Experiences.” Paper prepared for the Annual Meeting of the American Political Science Association, Boston, August 29-September 1. Van Ham, Peter. 2000. “Identity Beyond the State: The Case of the European Union.” Žagar, Mitja. n.d. “Enlargement – In Search for European Identity.” 施正鋒。2003。〈台灣在「李登輝時代」的民主轉型〉發表於國史館主辦「二十世紀台灣民主發展──中華民國史專題第七屆研討會」。台北,國家圖書館國際會議廳,9月24-26日。 施正鋒。2001。〈統合理論與台、中關係〉《台中美三角關係──由新現實主義到建構主義》頁31-62。台北:前衛出版社。 施正鋒。2000。《台灣人的民族認同》。台北:前衛出版社。 施正鋒。1998。《族群與民族主義──集體認同的政治分析》。台北:前衛出版社。 其實,歐洲理事會 (Council of Europe)、以及歐洲安全暨合作組織 (Organization for Security and Cooperation in Europe, OSCE) 也有相當的貢獻。見Goldstein (2003: 392, Figure 10.2) 對於各種歐洲組織成員國的描繪。 前者所產生的共同體被稱為「公民式國家民族」(civic state-nation),後者稱為「有機人民民族」(organic people nation)、或者volk(Dunne, 1997: 2)。Karlsson (2002: 11) 將volk稱為「文化民族」(cultural nation)。另外,傳統的分法是Gesellschaft、以及Gemeinschaft;見van Ham (2000: 3)。 參見Bauböck (2000) 對於「後民族聯邦」(postnational federation)、「多民族聯邦」(multinational federation)、以及「多元聯邦」(pluralistic federation) 的討論。 *未有出版者、或是註記網址,表示可以用Google搜尋引擎直接取得pdf檔。

*

發表於歐洲聯盟研究協會主辦「歐盟的深化與廣化學術研討會」,2003/10/12,台北,台灣國際會館。 |