|

施正鋒 淡江大學公共行政學系暨公共政策研究所副教授 |

||

|

台灣的民主化究竟有何目標?簡單來說,就是「台灣的本土化」。 李登輝(李登輝、中嶋嶺雄,2000:34) 「以往掌握台灣權力的,全部是外來政權。」最近我已經不在乎如此說。即使國民黨也是外來政權,只是統治台灣人的一個黨罷了,所以有必要將它變成台灣人的國民黨。像我們這種七十來歲的人,以往晚上都不易好好的睡一覺;我不想讓子孫們再受同樣的境遇。 李登輝 (1995:477) 要作出最週全的決策,政治家在面對問題時,絕不能只作直線的思考。政治問題絕無捷徑。思考問題的解決方法,不能只想找出最迅速便捷的途徑。而必須考量各種因素,作最妥善的處理。因此,通往目的的最佳之途徑,不見得是直線,有時稍作迂迴,反而更容易解決問題。 李登輝

(1999:81) 要改變外來政權,建立本土政權,有兩種努力的方法,第一是從體制外進行也就是以反對的方式逼迫執政當局進行改革;另一個方法是由體制內著手,加入行政體系,逐步透過行政體制的改革達成目標,這也是登輝經過仔細考慮以後,所選擇的路線,這兩種方法都各有優點,也有危險。至於會不會成功,也必須靠「機運」。 李登輝

(2002:63) 經國先生提拔我為總統,我想他並不是要我作接班人。也許是因為沒想到自己病情會如此嚴重而早逝吧。 李登輝

(1999:621) 在我個人看來,他

[蔣經國]

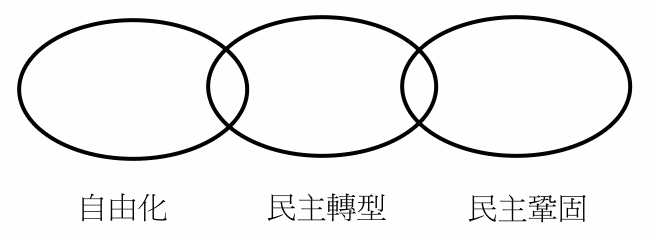

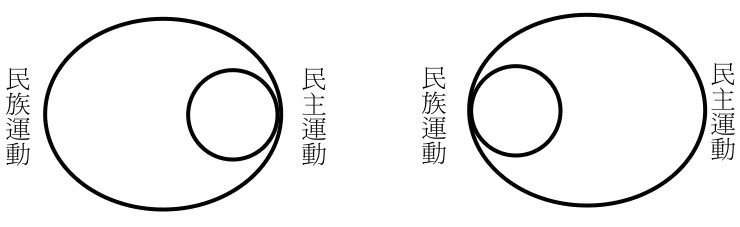

是很想進行民主化的改革,…。…蔣經國是想對台灣有一番作為,可是卻不太成功。 李登輝(李登輝、小林善紀,2001:74-75) 壹、前言 經過外來統治四百年,本土台灣人(native Taiwanese) 終於能在1990年代初嚐民主政治的滋味。回首看來,台灣這段民主轉型的歷程之所以大致平和,最重要的關鍵是政治菁英同意以非暴力的方式來追求民主制度;當然,軍隊大致保持中立,亦值得喝采。一旦反對勢力決定在體制內進行改革,政權移轉的主要場域就是全國性的選舉:首先是國民大會、以及立法院的選舉相繼於1991、1992年正常化改選;國民黨內的本土台灣人李登輝,於1996年成為第一位中華民國的民選總統;而在野民進黨的陳水扁,則因為國民黨內部的接班齟齬分裂,提前贏得了2000年第二次總統大選。 圖一:民主化的過程 如果我們將「民主化」(democratization) 的過程化約為「自由化」(liberalization)、「民主轉型」(democratic transition)、以及「民主鞏固」(democratic consolidation) 的話(見圖1),那麼,台灣政治的自由化發軔於蔣經國在1987年宣佈解除戒嚴,長達四十年的半軍事統治終告結束,舊威權體制也開始逐漸瓦解;李登輝於1988年接任總統,繼而在1990年為國民大會推舉為中華民國第八任總統,民主轉型加速進行,終於在六年後出現首度總統直選,並促成日後的政權和平轉移;進入二十一世紀,第十任總統陳水扁則要面對民主鞏固的課題。因此,就台灣的政治發展史而言,1990年代就是「李登輝時代」(1990-2000)。 在戰後的政治學裡頭,除了政治哲學以外,比較政治學對於民主議題的最先關心是「政治變遷」(Huntington, 1968)、或是「政治發展」(Pye, 1966; Binder, et al., 1971);一直要到1960年代末期、1970年代初期,「民主化」才逐漸被學界關注 (Rustow, 1970; Huang, 1984; Cheng, 1989);在1980-1990年代,「民主學」研究中心由「民主轉型」(O’Donell et al., 1986; O’Donell & Schmitter, 1986; Chou & Nathan, 1987; Linz, 1990; Przeworski, 1991; Munck, 1994; Offe, 1996) 漸次轉移到「民主鞏固」(Huntington, 1991; Higley & Gunther, 1992; Shin, 1994; Gunther et al, 1995);從1990年代起,學者開始比較有系統地作架構的整合 (Rustow, 1970; Shin, 1994; Merkel, 1998; Munck, 2001; Vanhanen, 2001; Grugel, 2002)。 在早期的民主化文獻中,研究的主軸在辨識出一些民主化的前提,特別是社會、經濟的背景條件 (Rustow, 1970),譬如經濟發展的程度 (Lipset, 1960);或是政治文化的素養,譬如包容、妥協的價值/規範 (Dahl, 1992; Fukuyama, 1995)。這樣的途徑除了隱含政治只不過是社會、經濟的表象以外,還有強烈的單向而命定的因果關係,無形中對於政治學學科存在的精神有相當大的質疑 (Rustow, 1970),後來的學者自然會轉而朝向具有自主性的政治菁英著手,強調這些人在民主化過程中的策略考量、合縱連橫、以及制度擘畫上的協商/協定 (O’Donnell & Schmitter, 1986; Higley, 1986; Stepan, 1986; Gunther, 1992; Gunther, et al., 1995)。坦承而言,前者難免有替威權體制說項的保守傾向,因為結構性的社經大環境往往須要一段時間來發展,而民主素養也要長時間的培養;相對地,後者是相對開放的途徑,允許菁英有理性選擇的空間來走向善境。儘管如此,後者仍有本質上的缺憾:如何解釋菁英願意進行政治制度上的妥協,特別是在內部具有族群分歧、或是國家存在迭遭內外挑戰的情況下。也因此,在所謂「後 [民主] 轉型典範」(Carothers, 2002) 呼諸欲出的當前,學界漸漸體會到有必要將民主化放到更高的視野來看,甚至於進一步進行理論的合成、或是模型的建構。 我們可以將當前對於民主化的研究歸納成概念化、方法論、理論上、以及本體論四個方向。首先,清楚的概念化將有助於我們作正確的實證上觀察,譬如應變數「民主」究竟要採取極大化的實質定義、還是極小化的程序定義,或者是民主轉型與民主鞏固的釐清 (Dahl, 1971; Huntington, 1991; Shin, 1994; Collier & Levitsky, 1997; Zakaria, 1997; Doorenspleet, 2000; Munck, 2001; Schedler, 2001; Diamond, 2002; Hadenius, 2002; Carothers, 2002)。再來,到底在方法上要採取重視特異性描述的個案研究,譬如Wachman (1994)、Wu (1995)、Lin與Zhang (1998)、Wong與Sun (2000)、以及Wong (2001) 對台灣民主化的研究;還是要採用追求規律性解釋的比較研究 (Bunce, 2000)。其次,究竟在理論上要找出充分/必要/脈絡條件、或是因果關係,還是提供偶殊條件即可 (Lipset, 1960; Rustow, 1970; Shin, 1994; Tilly, 2000; Munck, 2001)。最後,到底在本體論上要重視命定性的結構、具有理性的行為者、還是採取允許兩者相互建構的途徑 (Linz & Stepan, 1996: 31; Schedler, 1998: 7; Rustow, 1970)。 我們應該如何來看台灣的民主化?在這理,我們打算從「台灣民族主義」(Taiwanese Nationalism) 發展的觀點來考察台灣的民主化:在台灣的墾殖者嘗試著將一個傳統的漢人「墾殖社會」(setters’ society) 轉變為「民族國家」(nation-state) 的過程中,先要面對如何切斷與中國的政治支配、經濟倚賴、以及文化羈絆關係的課題,一方面要尋求與原住民 (indigenous peoples) 進行歷史和解 (historical reconciliation),另一方面又要從事一波波新移民 (immigrants) 的本土化 (naturalization);在這樣的脈絡下,民主化恰好可以扮演輻輳聚合 (convergence) 的關鍵角色,同步進行「國家肇建」(state-making)、「民族塑造」(nation-building)、以及「國家打造」(state-building) 的三合一工程。在這樣的認識下,我們可以說,台灣的民主運動是台灣民族運動不可或缺的一環(圖2):一個台灣人所建立的國家如果沒有伴隨民主制度,就沒有要我們在規範上作刻骨銘心般效忠的必要;相對地,台灣的命運若不能由台灣人自己所掌握,而必須制約於外在力量,那麼,就不可能真正享有民主的體制。

圖二:台灣民主化的脈絡 我們根據Grugel (2002) 的概念架構,將民主化解構為社會、國家、以及外部因素三大部分(圖3):在結構觀之下,國家只不過是「外來政權」(alien regime) 宰制台灣社會的工具,不允許有自主性的民主;在化約觀之下,國家臣服於社會,甚至於淪為「族群式國家」(ethnic state),因而頂多只能獲致「族群式民主」(ethnic democracy);在建構觀之下,國家則嘗試在社會與外部因素間取得平衡,要追求政治民主、獨立自主、經濟富裕、社會公平、以及文化重建等目標。「李登輝時代」的民主化,可以視為要將台灣擺脫結構觀、以及化約觀的命定式桎梏所作的努力。樂觀的建構觀允許國家有相對自主性,對外要抵制包括全球化、或是巨鄰霸權在內的外部因素,對內則一方面不滿族群式國家的壓制、另一方面則要抗拒國家族群化的誘惑。在下面,我們將先就1990年代的民主轉型作回顧,再來,考察的重心將集中在民主化的三大場域,也就是國家主權、認同政治、以及政治制度等三個面向的建構,最後,再作簡單的結論。

圖三:國家在民主化過程的角色

貳、民主轉型的過程 台灣原為日本殖民地,在二次世界大戰結束後被盟軍交予中華民國接收。隨後,中國國民黨在內戰中遭到中國共產黨挫敗之後,蔣介石政權於1949年避秦台灣,從此在島上維持了長時間的官僚式威權 (bureaucratic-authoritarian) 統治。除了透過軍事力量的捍衛外,國民黨政權更倚靠三根砥柱來支撐其統治:抵禦中華人民共和國的侵略/解放,以經濟發展來提供物質誘因,並且以中國歷代王朝一脈相承的正統自居,來鼓勵百姓對國家效忠。堡壘般的台北是外來政權的中心,國民黨據此而將統治權擴張到邊陲的鄉鎮,同時維持水平、以及垂直的族群分工:由大陸人/外省人佔據國家機器,本土台灣人只能選擇待在私領域;前者得以在中央政府獨佔政權,後者則受制於國民黨分而治之策略,只能在卵翼下發展出相互牽制的地方派系。 當「反攻大陸」的神話逐漸幻滅之際,蔣介石之子蔣經國面對充滿敵意的台灣人,不得不嘗試安撫自己的追隨者,默許第民進黨於1986年成立,並且在1987年廢除戒嚴法。蔣經國晚年更不諱言自己在台灣已經如此長時期居住,應該也有資格稱為台灣人;蔣經國在1984年親自選任李登輝作為副手,希冀政治自由化能舒緩本土人士的怨憎。蔣經國在1988年驟然逝世,讓李登輝在毫無心理準備之下接掌政權,終得以有機會打破國民黨在台灣長達四十載的黨國體制 (party-state) 統治。李登輝在總統任內一方面翦除國民黨內的保守勢力,另一方面則在一系列的憲法修正案中結合民進黨來進行中華民國體制的本土化;同時,藉由拔擢本土菁英至中央統治階層,李登輝試圖將中國國民黨轉變成為一個「旁系出走式」(lateral seceding party)的「台灣國民黨」。 與大多數第三波民主化國家一般,台灣的民主化具有菁英協商、非暴力手段、以及選舉方式等三大特色。首先,在民間的壓力下,由朝野菁英進行民主過渡協商,而非透過群眾式的集體動員、或是以民粹的方式來達成民主化。一般而言,民主過渡的模式不外體制內改革(譬如西班牙、蘇聯)、反對者取代(譬如菲律賓、阿根廷、葡萄牙)、或是朝野合作(譬如韓國、波蘭、捷克、匈牙利)(Huntington, 1991)。台灣因為反對力量薄弱,再加上在野黨缺乏雄心壯志的情況下,無法一舉取代國民黨,只好接受國民黨主導民主化的正當性,也因此斲傷自我的定位;國民黨溫和派面對保守派復辟份子的挑戰,為求自保,自然尋求本土在野黨的默契,先主導憲法的修改(1990年的「國是會議」),再來與民進黨結盟(1996年的「國家發展會議」),順利翦除黨內異議份子。 再者,最令人稱道的是台灣在民主化的過程裡,除了「五二零農民事件」以外,幾乎沒有其他的集體流血事件。或許是受到其他國家的示範效果,大家珍惜經濟發展的成果,不願意幾十年來百姓的血汗毀於旦夕;更重要的關鍵是李登輝如何杯酒釋兵權,成功地讓軍方不介入政治權力的遞嬗。此外,對於舊政權侵犯人權的過錯,特別是二二八事件的平反,李登輝採取既往不咎的處置方式,以免保守勢力因為擔心秋後算帳而有所反彈。 其次,大家有使用選舉手段來追求民主的共識,不願採取非常的革命手段。因此,我們可以看到1991年以來,台灣幾乎年年進行選舉,先是國會全面改選 (1992),再來是省、直轄市長直選 (1994),更重要的是台灣人第一次有機會選總統 (1996)。以這樣的「分期付款」方式來進行政治開放的過程,雖然因為沒有明顯的「肇基選舉」(founding election) 而社會成本倍增,卻也相對降低失控、或外力介入的機率;當然,國民黨也因得以在1990年代保有原來的支配性。 儘管如此,誠如Linz與Stepan (1996: 14):「沒有國家,就沒有民主。」因此,台灣若無法確保主權獨立,那麼,就不可能有真正的民主。然而,儘管台灣不論是在人口總數、領土面積、或甚至政府的存在上,並不亞於大多數的聯合國會員國,然而,這些只是作為國家的必要條件、並非充分條件,即使有這些顯而易見的特徵,仍然不足以保證台灣成為一個主權獨立的國家;換句話說,如果我們將主權劃分為有效統治、事實主權、以及法理主權,則台灣尚欠缺法理主權,而這並無法單憑片面宣佈獨立就可以獲致。借用Hashimi (1997: 2) 的用詞,台灣擁有實質上的主權 (substantive sovereignty),但其程序上的主權 (procedural sovereignty) 並不穩固,尤其是她仍然無法取得聯合國會員的資格,彷彿是Jackson (1990) 所謂的「準國家」(quasi-state);對於台灣人來說,能否加入聯合國、或是其週邊組織,猶如台灣取得國家資格的出生證明,也就是代表台灣人在國際上被尊重與否的基本指標。 再來,如果台灣要在民族塑造的架構下達成民主化的目標,此刻必須面對治絲益棼的多元族群現象。由於種族、語言、以及民族/國家認同上的差異,台灣的族群分歧呈現在黨派對立、選舉競爭、甚至於械鬥等各種型式;這不僅發生在漢人墾殖者與原住民之間,也出現在漢人三個族群之間(施正鋒:1998、1999)。一般人普遍同意台灣當前有四個主要族群:原住民族、外省人、客家人、以及鶴佬人。而族群競爭主要沿著在三個軸線進行:原住民/漢人(外省人+客家人+鶴佬人)、客家人/鶴佬人、以及外省人/本省人(原住民+客家人+鶴佬人)。目前,台灣最主要的族群糾葛,出現在本省人與外省人之間長久以來的政治角力。在這樣的脈絡下,塑造民族的動力就是要將鬆散的「台灣人/台灣人民」(Taiwanese People) 凝聚成為「台灣民族」(Taiwanese Nation)。 終究,台灣人還必須承受過時的中華民國政治體系的痛苦。對於台灣人來說,這套戰後移植自中國的體系是完全陌生的;借用Hirschman (1970) 的用詞,台灣人從抗議、反對、到屈從的漫長道路之上,並不等於全心全意接受國民黨政權。李登輝似乎自豪於能在其任內將「中華民國在台灣」實質轉變成為「台灣中華民國」;不過,坦承而言,民主轉型中的中華民國政府,頂多只不過是「第二共和」,離「台灣共和國」仍有相當的差距。儘管如此,由於台灣住民尚未能透過協商來達成對於政治制度的共識,似乎是無力、或是無意擘畫一套嶄新的政治制度來取代中華民國體制,連帶地,台灣人還沒有辦法擺脫被殖民者的囚犯心態。 在下面,我們將針對國家主權、認同政治、以及政治制度三個場域,來觀察李登輝在1990年代的民主化用心。

參、由「一國兩府」到「兩國論」 就國內政治而言,戰後遷移台灣的中華民國政府,始終能有效維持其有效的統治,而在1990年代開始進行的民主化,也大致助其獲得相當的統治正當性。儘管如此,中華民國在台灣卻因為中國毫不靦腆的脅迫,因而一直無法獲得國際社會中的大部分國家所認同;直到最近,中國仍然固執地宣稱「中國只有一個,台灣是中國的一部份」。只要台灣存在的正當性未能確保,任何民主形式都是危怠的。 在李登輝上台主政之初,由於政權尚未鞏固,面對黨內競爭者的虎視眈眈,自是刻意輕忽主權議題的重要性,表面看來就是延續蔣經國的三不攻策(不接觸、不談判、不妥協)。這時,我們仍然可以看到諸如「三民主義統一中國」的口號,甚至在正式宣示裡有「我們如不能統一大陸,中共就要統一我們」的零和式思維(李登輝,1989:77)。不過,李登輝在其就職記者會上表示,只要中共放棄武力犯台、四大堅持以及一國兩制,即可與之進行對話,由此他已經顯露出妥協的跡象,也就是持續的「漢賊不兩立」敵對姿態恐已不合時宜。至於三不政策,是用來報復中國在國際上的惡意孤立,是「敵強我弱的護身之計」;只要實力夠了,自然可以調整三不政策。 李登輝的基本指針是以台灣為主體,亦即國民黨主流派的「台灣優先」。雖然他也不時喊些意識型態般的口號,重覆「中國只有一個」(李登輝,1990:69;1991:47;1989:19),但是他心目中的中國,原來是一般人所想的文化中國。他表示「統一是必然的」(李登輝,1992;1990:243),然而他只願說這是長期的目標,卻絕對沒有時間表。他又誓言,「光復大陸,解救同胞」是責無旁貸的任務,至於問到具體的作法,他的回答,不外是含糊地「使用台灣經驗來促成大陸的政治民主與經濟自由」。由此來看,國民黨十三全大會在1988年所揭櫫的「立足台灣,胸懷大陸,放眼世界」原則(李登輝,1989:120),出發點著重在「台灣」,而「大陸」部分又被「世界」所稀釋了,就更顯得無足輕重。 李登輝於1990年擺平黨內不滿的聲音,順利連任總統,從此放手積極進行接手中國事務。首先是一條鞭式的國統會、陸委會及海基會相繼成立。緊接著於次年正式片面放棄使用武力解決兩岸問題,結束「動員戡亂時期」,不再敵視中共政權為叛亂團體,並打定主意放棄擁有全中國領土的虛幻所有權,希望以放棄與中華人民共和國爭奪中國正統的地位作條件,交換對方承認台灣為對等的政治實體。1991年公佈的『國統綱領』是李登輝推動中國政策的行動綱領,把遠程的目標定為雙方協商統一,近程目標則在如何以交流互惠來摒除敵對狀態,真正的重點在中程目標,也就是如何建立官方的管道來協商開放三通(通郵、通航、通商)。我們必須指出,『國統綱領』是以「一個中國為原則」。 由於中國抵制而造成台灣在外交上的孤立,與中國的關係成為李登輝政府的罩門,而且日益成為當時的反對黨/民進黨攻擊其缺乏意願、而且又無能的理由。然而,在事先沒有任何徵兆的情況下,李登輝總統於1999年接受德國之聲訪問時提出了『兩國論』;他除了重申國民黨所慣用的「反對一國兩制」之外,更公開表達他對於台、中關係的詮釋為「國與國關係,或至少為特殊國與國關係」。李登輝的說法將彼此的關係調整為「兩個中國」,刻意確定了台灣與中國之間的分離。從此,不論孰為其後繼者,都將很難再走回傾向統一的道路。 儘管有李登輝的奮力推動,『兩國論』依然在光譜上提供眾多各取所需的詮釋,包括忠誠者所信奉的「一中兩國」、過去國民黨主流派所揭示的「一個民族、兩個國家」(一族兩國)、以及陳水扁總統的「兩個華人國家/一邊一國」。即使在國民黨菁英之中,對於在「兩個國家」之後應該加上「一個民族」、或是「一個中華民族」的後綴詞,內部仍有相當的爭議,主要是因為「民族」一詞本身在漢文、以及英文中均有多種迥異的解釋。如果「一個民族」代表一個無定形的「文化華人」,其內涵便與民進黨的主張相同,因為新加坡在台灣亦被普遍地被錯誤認知為是一個華人國家;然而,若「一個民族」被認為是代表政治上的「中華民族」,這個用詞便有強烈暗示統一的意味,也就是為我們所一般所謂「德國模式」統一。 在李登輝的如意算盤裡,對於中國這個「歹厝邊/惡霸/土匪」,台灣的安全必須透過某種亞洲集體安全的安排來保障。大體而言,李登輝在1990年代尚且不願意公開背書台灣獨立運動者所推動的「一台一中」,他的立場是「一個國家,兩個地區,兩個對等政治實體」,也就是以「一國兩府」來回應中國的「一國兩制」。

肆、由「台灣人的悲哀」到「新台灣人」 儘管國家主權上刻意與「政治中國」區隔,李登輝似乎仍然堅持將台灣定位為「文化中國」,並且希望台灣人成為較為優質的中國人。也就是說,李登輝希望在保留虛無飄渺的「中國文化認同」之際,同時能提升具體的「台灣政治認同」。從這個方面看來,李登輝在本質上仍是個「忠誠的中國人」、或至少是「忠誠的漢人/華人」,在論述上仍有本質論 (essentialism) 的影子。當然,在短短的十年光景之內,要想調整民族認同在文化、以及政治面向的磨合,恐非易事。總之,李登輝總統任內的「官式民族主義」(official nationalism),大致上是一帶有兩種截然不同面貌的「改革式民族主義」(reform nationalism)。 為了更進一步抗拒中國民族主義,李登輝藉著社群主義 (communitarian)帶出「主權在民/人民主權」(people’s sovereignty) 的概念,戮力為台灣人建構一個「生命共同體」。在其擘畫之中,所有政策必須以台灣住民作為最優先的考量;事實上,這樣的思維,已無法掩蓋其作為台灣民族主義者的事實,因為民族便是一個「位於主權國家地域上的命運共同體」。令人好奇的是,儘管李登輝在1990年代的作法大致上遵循「獨台」的路線,他至今仍然避免直接採取有關台灣民族主義的論述方式。 對內而言,台灣的族群認同與民族認同之間具有高度的重疊性,因而有其政治敏感度。一方面,一個人的族群認同(本省人、或外省人)大致會決定其民族認同(台灣人、或中國人),也會進而影響其對台灣國家定位(獨立、或統一)的態度。另一方面,一個人的民族認同、以及國家定位有可能會構成其族群認同,特別是外省族群為是。在過去,主義、領袖、以及國家構成國民黨牢不可破的共同想像,然而,當這種至高無上的三位一體意識型態在李登輝總統任內日漸凋零,特別是1990年代中期以後,外省人被迫要重新思考其在族群、民族、以及政黨認同感的歸屬對象。 李登輝為了誘導本土選民移情於帶有恥辱印記、卻又企圖蛻變的國民黨,他在1995年首度總統大選前,接受一位戰前出生於台灣的日本作家司馬遼太郎 (1995: 524) 訪問時,說出「生為台灣人的悲哀」,公開表達對於結構觀制約下的支配不滿,雖然引起老一輩受過日本教育的台灣人的共鳴,卻出乎意料地被解釋為他有偏愛日本的傾向,因而與外省人漸行漸遠;因此,李登輝必須在1998年台北市長選舉時提出「新台灣人」的概念。外省人如果能接受這個新創的包容性認同,或許能因此認為自己的集體認同已經獲得救贖而不再焦慮。儘管有志知士對於這種引頸而望的和解作法多表支持,不過,這個新鑄造的名詞在內涵上仍然稍顯含混、而且歧義。假若「新台灣人」一詞是為了囊括所有的台灣居民,特別是要能夠包含自來彷彿被台灣人定義排除在外的外省人,其範圍太過廣泛而缺乏區別族群的實用效益。對於本省人而言,因為他們長久以來就自認為是台灣人,因而這個名詞並無意義;此外,對於外省人而言,他們仍然需要一個新的族群名稱,不管是自稱、還是他稱。另一方面,若「新台灣人」一詞特地是要保留給外省族群使用,恐怕仍然難逃被污名化的命運。 儘管如此具有「族群融合/和解」的巧思或許能減緩國內族群張力,然而,民族認同歧異的問題仍然未能如預期迎刃而解,尤其是對於外省人而言。儘管有些外省人菁英開始承認自己是台灣人,卻依然堅持自己的中國人認同,也就是傾向於自我定位為「離散的中國人」(Chinese diasporas);不管如何,他們大多還是認為自己首先是中國人,然後才是台灣人,或者是充滿修辭意味的「中國人在台灣」,像極了「中華民國在台灣」。只不過,藉由如此模糊的自我定義,台灣認同被矮化為地方性的認同,而中國認同則被提升至國家層次,也就是說,台灣認同在無形中被中國認同牢牢套住了。 在2000年的總統大選後,李登輝承認國民黨之所以敗給民進黨,主要的原因在於黨內同志、以及支持者對於認同所產生的分歧所致。隨後,因為憤怒的抗議者包圍中央黨部、並且要求李登輝卸下其主席職位,可以解釋為國民黨的外省支持者並不願接受他在認同上的努力。近年來,李登輝的論述轉向「主體性」(2002b);不過,具體的指標仍然有待進一步闡釋。

伍、「中華民國體制的台灣化」 李登輝最津津樂道的貢獻,是把中華民國體制加以台灣化。具體而言,就是把中華民國的憲政體制、一黨獨大的政黨體系、以及國民黨改頭換面得原本面目難以辨識。或許是因為李登輝偏好漸進式的政治風格使然,制度改革呈現的是且戰且走、騎驢找馬的模式,比較缺乏全盤式的建構性考量,也因此新舊並存,好像台北市公車的票證有現金箱、儲值卡、以及悠遊卡。不過,第三波民主化的民主轉型,往往著眼於過渡時期的權力分配如何妥協,也就是當家做主的問題,而非常治久安的考量,因而在制度上的設計難免相互牴觸,並非台灣的經驗獨特。 當前的中華民國憲政體制,是經過1990年代所進行的六次憲法修正案而來的,特別是1997年的修憲。儘管政治菁英們多體認到決定孰為統治者的主戰場在總統大選,然而,他們對於當今的憲政體制到底是總統制、內閣制、還是半總統制/雙首長制,還是缺乏共識。不論對『中華民國憲法』的文本、或是修正條文的詮釋為何,政治界大致體認到陳水扁總統於2000年就職後所面對的政治僵局,主因在於當前憲政體制的總統/國會關係模糊所造成。眾所週知,儘管總統是由全民所選出來的,行政院長應由總統指派但是卻必須對立法院「負責」;此外,只要總統與部會首長之間有行政院長的存在,即使是執政黨的立法委員,很難摸清在此行政三角當中應該與誰協商。國民黨總統候選人連戰在2000年總統大選時的得票數排行第三位,不過,由於它在1998年第四屆立委選舉中擁有絕對多數,因此老是堅持有權以所謂的「換軌」方式來主導內閣組成;經過2001年的第五屆立委選舉,執政的民進黨終於取得國會最大黨地位,國民黨才不再喋喋不休。 我們可以看到,當前憲政體制之所以運轉不順,除了先天不良,也有很大的阻力來自正在進行重組、而且高度浮動的政黨體系所致。過去十五年以來,台灣的政黨體制一直在演變之中,從不容許有任何民主政黨存在的黨國體制、經歷反對派民進黨所挑戰的國民黨一黨獨大統治時期,演變至沒有任何一黨能在國會或總統大選中佔有絕對多數的多黨競爭時代,也就是所謂的「三黨不過半」。追根究底,造成這種三黨鼎立態勢的是制度性因素,主要在國會全面改選候後所增設的不分區(包括僑選)選舉制度,也就是政黨比例代表機制的引入,讓小黨有存活的空間,因而更引發顯著的政黨體系離心效應。 過去,這些政黨的選舉基礎可以簡單地使用族群認同(本省人vs. 外省人)、民族認同(台灣人vs. 中國人)、以及國家定位(獨立vs. 統一)來作二分法的區隔。一直到1990年後期為止,這三條分歧的軸線大致上是相互重疊,主要政黨的政治空間便依序沿著光譜分佈,從傾向「統一/中國人/外省人」的一端、經過中間的「維持現狀/既是中國人也是台灣人/外省人與本省人結盟」,一直到支持「獨立/台灣人/本省人」的另一端。由於政黨政治逐漸向此認同軸線看齊,這些相互強化的分歧或多或少可以解釋台灣選民的政黨認同。新黨成立於1993年,由某些反對李登輝的保守派、並且認為自己才能真正代表國民黨的人士組成,因此被認為是出走的外省人政黨。國民黨則大致以本省人與大陸人之間的族群協和自居,企圖佔據政治空間的中間位置。而民進黨自其1986年成立後,就一直被認定是正統代表本省人/台灣人的政黨。 儘管一般人公認在選舉時動員族群是不道德的,不過,各黨菁英至今卻仍然找不到可以跨越族群分歧的議題,頂多是在公眾場域不敢造次。自從1995年第三屆立委選舉開始,不少候選人就刻意模糊其政黨色彩,寄望藉由選民與政黨的去鉤 (de-alignment) 來擴張票源。在政黨認同混亂的當中,主要政黨多忙於在主要議題、以及政策面向上往中間調整,以期能拉攏那些想像中的中間選民。其實,真正值得我們去深思的政治空間,就是如何釐清前述三種認同面向的糾葛,而非停留在訝異不解的階段。 2000年的總統大選破壞了原本的一大、一中、一小的三角政黨體系。親民黨成立於選後,是第二個由國民黨裂解出來的政黨,頓時成為外省人的新樂土;親民黨主席宋楚瑜為前國民黨秘書長,在總統大選失利後全力尋求與地方政治人物結盟,目標是取代國民黨而成為一個跨族群的政黨,因此,在傳統的認同光譜上刻意曖昧自我定位。最後,因為國民黨中的保守派/外省人重申其傾向統一的立場以抗拒宋楚瑜的吸納,國民黨內一些擁李登輝的本土人士遂決定成立台灣團結聯盟,不過,究竟它自己的定位是在民進黨與國民黨之間、或是在民進黨的右翼,內部仍在凝聚共識之中。至此,國民黨已經一分為四;如果再加上甚囂塵上的國民黨本土派醞釀出走,李登輝終究將國民黨四分五裂。

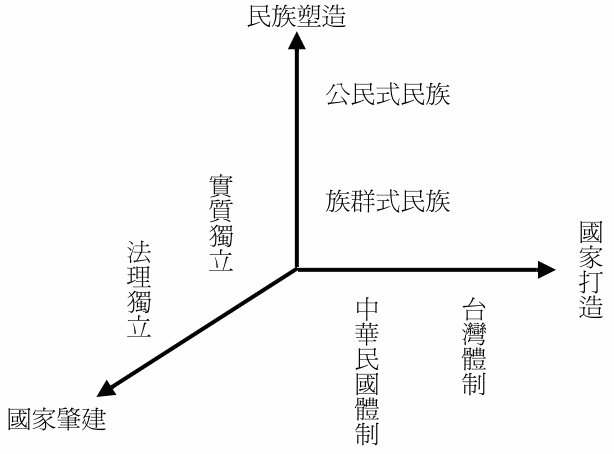

肆、結語 台灣如果要鞏固民主體制,需要先確立一個主權獨立的民族國家,同時要處理族群分歧問題,並且要改造政治制度。我們以為,台灣的民主鞏固必須三方面齊頭並進徑:國家肇建、民族塑造、以及國家打造(圖4)。在國家肇建的層面上,我們不能自足於實質獨立,必須擴展至法理獨立的追求;在民族塑造的層面上,我們不能自囿於原生式、或是族群式民族認同,必須尋求包容式、公民式民族的合理公式;在國家打造的層面上,我們不能自滿於攫取中華民國體制,還要建構具有完備治理功能的台灣體制。

圖四:台灣民主鞏固的三個面向 就國家主權/國家定位而言,各方政治勢力的差異僅在於其對台灣當前國際地位的不同詮釋。對於國民黨、新黨、以及2000年總統大後才成立的親民黨而言,中華民國自從1911年建立以來,便一直是一個主權獨立的國家。相對地,對於台灣民族主義者而言,不論是在1945年就君臨台灣的中華民國、或是台灣本身,在國際慣例上都還不足以被視為一個主權國家。對於當前執政的民進黨而言,黨內大多數菁英的看法是,台灣早在1996年第一次總統大選時便宣告獨立了。最令我們震驚的是,陳水扁總統在其2000年5月20日就職演說中所揭露的「五不」原則中透露出對中國看似和解的態度,即為:「不會宣佈獨立,不會更改國號,不會推動兩國論入憲,不會推動改變現狀的統獨公投,也沒有廢除國統綱領與國統會的問題」。此外,在其2000年底的跨世紀談話當中,陳總統誓言將「從兩岸經貿與文化的統合著手,逐步建立兩岸之間的信任,進而共同尋求兩岸永久和平、政治統合的新架構」。第二天,他更大膽地打破了民進黨的禁忌,提出「憲法一中」的概念,也就是承續李登輝寄居中華民國體制的作法。 正如台灣島上的住民至今尚未在認同上達成共識,他們也分不清楚到底這些相互糾結的情愫是屬於族群的、民族的、亦或是政黨的。政客們或許發現在選舉時打族群牌十分受用,然而,外在來自中國的威脅終究會在危機時刻迫使民族/國家認同超越族群認同。短期內,大部分的民進黨領導階層似乎願意接受中華民族只不過是一個文化名詞,並不具有政治、歷史、或地理意涵;無怪乎土生土長的陳水扁總統會贊成中華民國、以及中華人民共和國都是華人國家。在這樣的解釋下,陳水扁與民進黨心安理得地從李登輝的手中接掌中華民國。眼前,陳水扁已經大大方方地將自己視為華人,或許是一方面想要讓中國覺得台灣仍有一線之牽,另一方面是讓外省人仍然保有某種感情上的羈絆。 儘管大部分台灣領導者宣稱,只有台灣人才有權利決定台灣與中國未來的關係,然而,他們處理民族認同議題的努力顯然不足。他們大致是自足於結合中華民國的外殼、以及台灣的內在,無形中表現出他們對於維持原狀的堅持,因此,暗地裡呈現出一種權宜式的、混雜 (hybridity) 的認同。何時外來政權不再「外來」?絕對不是「當家作主」而已,而是在後來移民的土斷。在適當的時候,台灣人仍然必須接受一項嚴苛的考驗:台灣人是否願意與海峽對岸的中國人分享同一個國家,特別是在中國政治民主、以及/或經濟富裕的情況下,如果答案是肯定的話,彼此就是屬於同一個民族。 在「寧靜革命」的過程中,儘管台灣由「中華民國」、「中華民國在台灣」、到「台灣中華民國」,不過,仍有諸多政治制度改革的課題亟待處理。如果台灣人不願多花費心力在政治制度的擘畫,那麼,政權的轉移只不過是將政治權力從外省人手中轉到本省人手裡。如今,該是主要的政治參與者、以及所有未來可能的總統候選人挺身而出、向大眾表達他們心目中的理想憲政制度的時候了,尤其是如何在行政、以及立法兩個部門之間取得平衡點。此外,由於過去的憲法修正案為了避免不必要的障礙,均刻意於幕後進行,因此,很難去評估造成當前憲政僵局的責任歸屬;在未來,有必要讓民參與憲政安排的對話,甚或透過公民表決來制定一套嶄新的憲法。 就政黨體系而言,表面上是「三大、一小」,卻未必因此底定,因為各黨內部仍有割席而去的張力,尤其是總統選制為相對多數決,加上泛藍、泛綠兩個陣營的整合尚未能穿透派系政治。未來的政黨體系是高度流動的,不只是政黨刻意模糊訴求、選民的政黨認同衰減,政治人物間的合縱連橫、排列組合將會使我們目不暇給。坦誠而言,民主政治若要透過政黨政治來實現,必須建立在政黨以鮮明的立場作競爭為前提;當政黨間的立場差異不大之際,選舉將淪為虛應故事的套招一般,選民沒有真正的選擇空間,那是投票主義,而非民主政治。 假若我們同意兩黨政治比較適合總統制的運作,那麼,國會、以及總統的選舉制度應該彼此相互配合。在此民主轉型的時期,絕對多數決似乎較適合於總統制,除了可以提高當選者的正當性之外,至少可以確保一個鬆散的雙個陣營的政黨體系。另外,對於國會議員的選舉而言,學理、以及外國的經驗告訴我們,搭配相對多數的單一選區制可以收斂政黨數目;如果未來的選舉制度要轉變為所謂的單一選區兩票制,可以採取日本的混合式兩票制(又稱「並立制」),或者轉變成德國、紐西蘭的「形式混合制、實質比例制」的兩票制(又稱「聯立制」)。我們必須指出,如果將來的兩票制是以目前的區域性選舉中的單一不讓渡投票制、加上讓選民自己投政黨比例的票,那麼,除了能更加緊扣選民與政黨的關係外,並不太能降低政黨數目。再來,並立制與聯立制最大的差別在前者為區域選舉與政黨比例的混和,後者為如假換的政黨比例代表制,只不過讓選民與候選人維持選區關係,因此,仍有相當的增加政黨數目的誘因。此外,區域與不分區(政黨代表)席次的相對比率也是重點,如果政黨代表的不分超過目前的額度(22%),那麼,儘管我們將所有的區域選舉改採相對多數式的單一選區,可能預期的降低政黨數目效果,很可能會被抵消掉,也就是說,當前政黨體系分碎化的情況將不會改進。 就政治文化面來看,大多數人對民主的認識仍停留在機械化的投票主義,傳統的選民仍為舊社會的宗親、地方派系所制約,民主走向大抵是採由上而下的方式。反觀政治菁英,重視的是如何以權謀來搶食國民黨釋放出來的國家資源,除了競相媒體作秀、以短線炒作來討好選民外,看不出檯面上的政治人物,有幾人具有高瞻遠矚、領導群倫的胸懷。或許,這就是民主政治的常態。 儘管如此,我們若細究當前政治鬥爭紛擾的本質,除了政治風格外,無非眾人對政治行為的遊戲規則、對於資源分配的優先順序,缺乏共識所致。民主體制若要鞏固,遊戲規則一定要制度化,而制度化則取決於政治人物的抉擇,端賴他們是否執著於規則背後隱含的價值觀,而非假借多數暴力來強力遂行己意。其實,這些價值觀就是我們台灣人集體認同的底層,當價值觀錯亂之際,正反映眾人在認同上的徘徊,則政客豈願有所為? 究竟是「中華民國被台灣化」、還是「台灣被中華民國化」? 究竟是羅馬帝國被蠻族滅亡、還是蠻族被羅馬化?

參考文獻 張有驊。1994。《李登輝軍權革命》。台北:新高地文化。 張有驊。1992a。《李登輝霸權危機》。台北:新高地文化。 張有驊。1992b。《李登輝兵法》。台北:新高地文化。 戴國輝、王作榮。2001。《愛憎李登輝──戴國輝與王作榮對話錄》。台北:天下遠見。 李登輝。2002a。《慈悲與寬容──跨越希望的門檻》。台北:台灣英文新聞。 李登輝。2002b。《邁向正常國家──台灣主體性的追尋》。淡水:群策會。 李登輝。1999。《台灣的主張》。台北:遠流。 李登輝。1996a。《經營大台灣》(新刊本)。台北:遠流。 李登輝(行政院新聞局,編)。1996b。《李總統登輝先生八十四年言論選集》。台北:行政院新聞局。 李登輝。1995。《經營大台灣──李登輝總統談市政經營、省府經營與國家經營》。台北:遠流。 李登輝(中國國民黨中央文化工作會,編)。1992。《建立中華民族的新時代──李總統就職第八任總統後對國家統一言論專輯》。台北:中央文物供應社。 李登輝(行政院新聞局,編)。1991。《李總統登輝先生七十九年言論選集》。台北:行政院新聞局。 李登輝(中央文物供應社)。1990。《迎接未來、任重道遠──李總統登輝先生言論選集(中華民國七十八年元月至十二月)》。台北:中央文物供應社。 李登輝(中央文物供應社)。1989。《迎接挑戰、創造勝利──李總統登輝先生言論選集(中華民國七十七年元月至十二月)》。台北:中央文物供應社。 李登輝、小林善紀(楊子瑩,譯)。2001。《李登輝學校的教誨》。台北:先覺。 李登輝、中嶋嶺雄(駱文森、楊明珠,譯)。2000。《亞洲的智略》。台北:遠流。 李筱峰。1987。《台灣民主運動40年》。台北:自立晚報社。 司馬遼太郎(李金松,譯)。1995。《台灣紀行》。台北:台灣東販。 施正鋒。2000。《台灣人的民族認同》。台北:前衛。 施正鋒。1999。《台灣政治建構》。台北︰前衛。 施正鋒。1998。《族群與民族主義──集體認同的政治分析》。台北︰前衛。 蔡憲崇。1981。《望春風──台灣民主運動人物奮鬥史》。淡水:作者自印。 王作榮。2003。《與登輝老友話家常》。台北:天下遠見。 王作榮。1995。《王作榮談李登輝》。永和:稻田。 游盈隆,編。1997。《民主鞏固或崩潰:台灣二十一世紀的挑戰》。台北︰月旦。 若林正丈(賴香吟,譯)。1998。《蔣經國與李登輝》。台北:遠流。 若林正丈(洪金珠、許佩賢,譯)。1994。《台灣:分裂國家與民主化》。台北:月旦。 Alter, Peter. 1989. Nationalism. London: Edward Arnold. Anderson, Benedict. 1991. Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. rev. ed. London: Verso. Binder, Leonard, James S. Coleman, Joseph LaPalombara, Lucian W. Pye, Myron Weiner. 1971. Crises and Sequences in Political Development. Princeton: Princeton University Press. Brennan, Geoffrey, and Alan Hamlin. 2000. Democratic Devises and Desires. Cambridge: Cambridge University Press. Bunce, Valerie. 2000. “Comparative Democratization.” Comparative Political Studies, Vol. 2000, No. 6-7 (EBSCOhost Full Display). Carothers, Thomas. 2002. “The End of the Transition Paradigm.” Journal of Democracy, Vol. 13, No. 1. Cheng, Tun-Jen. 1989. “Democratizing the Quasi-Leninist Regime in Taiwan.” World Politics, Vol. 41, No. 4, pp. 471-99. Chou, Yangsun, and Andrew J. Nathan. 1987. “Democratizing Transition in Taiwan.” Asian Survey, Vol. 27, No. 3, pp. 277-99. Collier, David, and Steve Leveitsky. 1997. “Democracy with Adjectives: Conceptual Innovation in Comparative Research.” World Politics, Vol. 49, No. 3, pp. 430-51. Dahl, Robert A. 1992. “The Problem of Civic Competence.” Journal of Democracy, Vol. 3, No. 4, pp. 45-59. Dahl, Robert A. 1971. Polyarchy: Participation and Opposition. New Haven, Conn.: Yale University Press. Di Palma, Giuseppe. 1990. To Craft Democracy: An Essay on Democratic Transitions. Berkeley: University of California Press. Diamond, Larry. 2002. “Thinking about Hybrid Regimes.” Journal of Democracy, Vol. 13, No. 2, pp. 21-35. Doorenspleet, Renske. 2000. “Reassessing the Three Waves of Democratization.” World Politics, Vol. 52, No. 3, pp. 384-406. Fukuyama, Fracncis. 1995. “The Primacy of Culture.” Journal of Democracy, Vol. 6, No. 1, pp. 7-14. Grugel, Jean. 2002. Democratization: A Critical Introduction. New York: Palgrave. Gunther, Richard, P. Nikiforos Diamandouros, and Hans-Jürgen Puhle. 1995. The Politics of Democratic Consolidation: South Europe in Comparative Perspective. Baltimore: Johns Hopkins University Press. Hadenius, Axel. 2002. “Democratic Consolidation: Criteria of Analysis, Explanatory Factors, and Actual Development.” Paper for the Conference on Consolidation in New Democracies, Uppsala University, June 8-9. Hashimi, Sohail H. 1997. “Introduction,” in Sohail H. Hashimi, ed. State Sovereignty: Change and Persistence in International Relations, pp. 1-14. University Park, Penn.: Pennsylvania State University Press. Higley, John, and Richard Gunther, eds. 1992. Elites and Democratic Consolidation in Latin America and Southern Europe. Cambridge University Press. Hirschman, Albert O. 1970. Exit, Voice, and Loyalty: Responses to Decline in Firms, Organizations, and States. Cambridge, Mass.: Harvard University Press. Huang, Mab. 1984. “Democratization on Taiwan,” in Freedom in the World: Political Rights and Civil Liberties 1983-1984, pp. 267-84. Westport, Conn.: Greenwood Press. Huntington, Samuel P. 1991. The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century. Norman, Okla.: University of Oklahoma Press. Huntington, Samuel P. 1971. “ Political Modernization: America vs. Europe,” in J. Rogers Hollingsworth, ed., Nation and State Building in America, pp. 27-62. Boston: Little, Brown & Co. Huntington, Samuel P. 1968. Political Order in Changing Societies. New Haven, Conn.: Yale University Press. Jackson, Robert H. 1990. Quasi-states: Sovereignty, International Relations and the Third World. Cambridge: Cambridge University Press. Kohn, Hans. 1944. The Idea of Nationalism. New York: Collier. Lin, Tse-min, and Baohui Zhang. 1998. “Cross-cutting Issues and the Consolidation of Democracy in Taiwan.” Democratization, Vol. 5, No. 4, pp. 118-43. Linz, Juan J. 1990. “Transitions to Democracy.” Washington Quarterly, Summer, pp. 143-64. Linz, Juan J., and Alfred Stepan. 1996. Toward Consolidated Democracies.” Journal of Democracy, Vol. 7, No. 2, pp. 14-33. Lipset, Seymour Martin. 1960. Political Man: The Social Bases of Politics. Garden City, N.Y.: Doubleday & Co. Merkel, Wolfgang. 1998. “The Consolidation of Post-Autocratic Democracies: A Multi-level Model.” Democratization, Vol. 5, No. 3, pp. 33-67. Munck, Gerardo. 1994. “Democratic Transition in Comparative Perspective.” World Politics, Vol. 26, No. 3, pp. 355-75. Nieguth, Tim. 1999. “Beyond Dichotomy: Concepts of the Nation and the Distribution of Membership.” Nations and Nationalism. Vol. 5, Pt. 2, pp. 155-73. Nodia, Ghia. 1992. “Nationalism and Democracy.” Journal of Democracy, Vol. 3, No. 4, pp. 3-22. O’Donnell, Guillermo. 1994. “Delegative Democracy.” Journal of Democracy, Vol. 5, No. 1, pp. 55-69. O’Donnell, Guillermo, and Philippe C. Schmitter. 1986. Transitions from Authoritarian Rule: Tentative Conclusions about Uncertain Democracies. Baltimore: Johns Hopkins University Press. O’Donnell, Guillermo, Philippe C. Schmitter, and Laurence Whitehead, eds. 1986. Transitions from Authoritarian Rule: Comparative Perspectives. Baltimore: Johns Hopkins University Press. Offe, Calus. 1996. Varieties of Transitions: The East European and East German Experience. Cambridge: Polity Press. Przeworski, Adam. 1991. Democracy and the Market: Political and Economic Reforms in Eastern Europe and Latin America. Cambridge: Cambridge University Press. Pye, Lucian W. 1966. Aspects of Political Development. Boston: Little, Brown & Co. Rustow, Dankwart A. 1970. “Transition to Democracy: Toward a Dynamic Model,” reprinted in Lisa Anderson, ed. Transition to Democracy (1999). New York: Columbia University Press. (http://www.ciaonet.org/book/anderson/ anderson02.htm) Schedler, Andreas. 2001. “Taking Uncertainty Seriously: The Blurred Boundaries of Democratic Transition and Consolidation. Democratization, Vol. 8, No. 4. pp. 1-22. Schedler, Andreas. 1998. “How Should We Study Democratic Consolidation?” Democratization, Vol. 5, No. 4, pp. 1-19. Shin, Doh Chull. 1994. “On the Third Wave of Democratization: A Synthesis and Evaluation of Recent Theory and Research.” World Politics, Vol. 47, No. 1, pp. 135-70. Smooha, Sammy. 2002. “Guest Editor’s Introduction: Types of Democracy and Modes of Conflict Management in Ethnically Divided Societies.” Nations and Nationalism, Vol. 8, Pt. 4, pp. 423-31. Stargardt, Nicholas. 1995. “Origins of the Constructivist Theory of the Nation,” in Periwal Sukumar ed., Notions of Nationalism, pp. 83-105. Budapest: Central European University Press. Stepan, Alfred. 1986. “Paths toward Redemocratization: Theoretical and Comparative Considerations,” in O’Donnell, Guillermo, Philippe C. Schmitter, and Laurence Whitehead, eds. Transitions from Authoritarian Rule: Comparative Perspectives, pp. 64-84. Baltimore: Johns Hopkins University Press. Tilly, Charles. 2000. “Processes and Mechanisms of Democratization.” Sociological Theory, Vol. 18, No. 1, pp. 1-16. Vanhanen, Tatu. 2002. “Democratization in 2000: A Causal Analysis of 170 Countries.” Paper prepared for the annual meeting of the International Studies Association, New Orleans, March 24-27. Watchman, Alan M. 1994. Taiwan: National Identity and Democratization. Armonk, N.Y.: M. E. Sharpe. Winckler, Edwin. 1984. “Institutionalization and Participation on Taiwan: From Hard to Soft Authoritarianism?” China Quarterly, No. 99, pp. 483-99. Wong, Joseph. 2001. “Dynamic Democratization in Taiwan.” Journal of Contemporary China, Vol. 10, pp. 339-62. Wong, Timoth Ka-Ying, and Milan Tung-Wen Sun. 2000. “Democratic Theorization in Taiwan: A Reconstruction.” Democratization, Vol. 7, No. 2, pp. 90-112. Wu, Jaushieh Joseph. 1995. Taiwan’s Democratization: Forces behind the New Momentum. Hong Kong: Oxford University Press. Zakaria, Fareed. 1997. “The Rise of Illiberal Democracy.” Foreign Affairs, November/December, pp. 22-43.

這裡的「不在乎」意指「坦然」;參見司馬遼太郎 (1995:531)。 O’Donnell與Schmitter (1986) 的早期用法稍異,他們把「政權轉換」(regime transformation) 或是「民主轉型」(transition to democracy) 分為兩個洪流 (double streams),也就是自由化、以及民主化;而我們這裡所指的民主鞏固,他們稱為「二次轉型」(double transition)。 由「中國民族主義」(Chinese Nationalism) 的立場來看,過去的蔣家王朝把台灣當作中國國民黨政權進行神聖使命「反攻大陸」的工具,是要回去跟中國共產黨爭中國的正統,因此,民主化與否並不容島上的台灣人置喙。當前,對於中國及統派來說,台灣是中國神聖不可分的領土、是地方政府,將來不管是採鄧小平的「一國兩制」、汪道涵的「一個中國的分治」、或是汎藍集團的「一個分治的中國」,終究是要回到「祖國」的懷抱的,因此,台灣的民主化只不過是中華民族五千年想像史中的一個小註腳罷了。 創造民族國家的方式通常被區分為兩種模式:從民族到國家、以及從國家到民族 (Kohn, 1944; Alter, 1989; Nieguth, 1999)。依照第一種模式,民族主義是一股整合民族的力量,用來動員族人 (co-nationals) 建立屬於自己國家,企求使政治疆域與民族居住的領域能相符。根據第二種模式,國家機器是被利用來鑄造民族主義者所設計的國家。在早期,台灣民族主義的激情集中在第一種情況,是用來驅逐外來的國民黨政權以及/或者外省人的理論基礎。在過去十來年,基於現實上的考量,這種或多或少有排他意味的論述已經被轉移至第二種較為包容性的道路上。也就是說,台灣民族主義的論述已逐漸從對於形式上獨立的探尋,提升到對於現代民族國家的追求。 德國模式一般被理解為文化民族主義,最終目的在統一所有的日爾曼語使用者。事實上,並非所有日爾曼語使用者均準備好要加入於此泛日爾曼語國家,如奧地利、或瑞士。即使在經濟全球化時代,擁有豐富盎格魯薩克遜血統或不列顛文化的美國、加拿大、澳洲或紐西蘭,是否願意在大英國協外,與英國建立更深一層的政治結合,尚有待考察。 見李登輝 (1996b: 31)。參見Stargardt (1995: 99) 所提出的兩個相關名詞:Kulturgemeinschaft(文化共同體)以及Sprachgemeinschaft(語言共同體)。 有時候,民族主義會被選擇性地刻化成為如德國納粹或義大利法西斯之類的沙文主義式領土擴張主義。唯一合理的解釋是李刻意遠離孫中山之三民主義(民族、民權與民生主義)中的中國民族主義;見李登輝 (1999: 57)、以及李登輝、中嶋嶺雄 (2000: 114-16)。 其實,根據目前的憲法,總統與國會並沒有直接關係。如果具有民意的總統要擺脫國會的掣肘、讓總統能真正對選民負責,未來必須賦予總統否決權國會立法的權力 (presidential veto);也就是說,倘若總統反對立法院通過的法案,只要獲得近相當數額的立委支持(譬如說三分之一),他便可以將其否決,除非是有絕對多數的立委誓死反對(譬如說四分之三)。 國民黨於1998年選舉225個立委名額中,贏得123席。而在2001年的選舉中,國民黨獲得113席,民進黨獲得64席,親民黨17席,新黨8席,無黨籍17席以及建國黨1席(《聯合報》,2001/4/25)。 民進黨自1986年成立以來,即被賦予三個缺一不可的部分:社會改革運動所透露出的反國民黨情愫,反外省人族群主義,以及台灣民族主義(或台灣獨立運動)。然而,民進黨的選票基礎遭反對國民黨的李登輝追隨者逐漸侵蝕,黨內菁英紛起要求修改『台獨黨綱』以促成政黨轉型。

* 發表於國史館主辦「二十世紀台灣民主發展」學術研討會,2003/9/24-26,台北,國家圖書館國際會議廳。 |