|

母語傳承與母語地位* |

||

施正鋒

淡江大學公共行政學系副教授 |

||

|

. . . , language is always a political issue, overt or covert,

since it clearly involves questions of different power. Helen Ó Murchú[1][1] (2000:

82) 我國追求民主鞏固 (democratic consolidation) 的任務眾多[2][2],其中又以多元族群的整合最具挑戰性挑戰,特別是在總統直選後,族群票源的動向被視為左右大局的關鍵。弔詭的是,過去威權體制下的「國語政策」,雖然已在多元文化主義 (multiculturalism) 抬頭的潮流中逐漸退位,不過,經過全球化 (globalization) 包裝的過度商業化媒體,似乎讓少數族群又萌生相對剝奪感 (relative

deprivation),特別是佔有台灣人口至少百分之十五(四百萬)以上的客家人[3][3],長期以來面對下意識的同化壓力,感受到因為語言、文化消失所產生的強烈危機感,並未因為民主化而有所稍逝。

一般人常說:「語言只不過是一種溝通的工具」,這種「語言=媒介」的說法,雖然不能算是錯誤,卻也只能算是呈現局部的事實,因為語言除了是個人所擁有的一種能力[4][4] (capability),也是傳承文化的負載者 (carrier),因此,可以視為一個族群所擁有的特色、或是資產 (property),甚至於,語言往往是被用來當作辨識集體認同的一種重要指標 (signifier、indicator)[5][5]。所以,一個人能否自由而舒坦地使用自己的語言,除了是一種基本的權利 (right)[6][6] 以外,更代表著族群的集體尊嚴。特別是在一個有多元族群的國家裡,對於少數族群來說,不僅語言的有無代表著集體生存的命脈,語言的地位更象徵著族群之間的權力 (power) 關係是否平等;其實,當語言被用來區隔為「自己人」(insider)、以及「旁人」(outsider) 之際,只要有人佔有優勢,就會有人居於相對劣勢,衝突自是難免 (Packer, 2002),也因此,語言的多元不免被視為社會衝突的根源,或者至少是政治鬥爭的工具。

如果從語言政策說「權力」的觀點隱含著政治現實上分配的無奈、或是鬥爭,「權利」的觀點則有立足點平等的規範性期待。就具體的語言政策目標來看,我們可以根據Annamalai (2002),以光譜分布的方式歸類為消滅 (elimination)、容忍 (toleration)、以及推動 (promotion)。消滅性的語言政策就是以處罰的方式禁止某語言在公開場合、甚至於私下使用,用意是讓使用者覺得該語言是一種負債,轉而採取被認可的語言,最後達到語言轉移 (language shift),也就是同化的地步。顧名思義,容忍性的語言政策就是保持現狀,並未刻意去扶助弱勢族群的語言,也不想去扭轉跟隨語言而來的結構性不平等,甚至於就是令其自生自滅。推動性的語言政策就是想辦法避免任何語言的消失,包括鼓勵私下使用、或是確保公開使用而不被歧視。 在進入討論之前,我們先將討論「母語」(mother tongue) 一詞的涵義。從1980年代開始,不管是客家族群的「新个客家人運動」、「原住民運動」、或是鶴佬族群的各種「母語運動[7][7]」,大致上是以「媽媽講的話」來對抗國民黨政權的「獨尊國語」政策。其實,這樣的訴求之所以對一般人有相當的說服力,除了以崇高的「母親」來抗蠻橫的「政府」外,背後還有一個條件式的修飾詞故意被隱藏起來,也就是「本土的」(native)、「被支配」(subordinate) 族群的母語,至於「支配性[8][8]」(dominant)

族群的母語是否需要保障,前者並沒有權力/權利去置喙,除非兩者的角色互易。因此,我們以為,表面上看來中性的、全稱式的母語一詞,如果用在嚴肅的討論,恐有誤導的可能。此外,不少少數族群的成員因為被迫選擇、或是硬加的他族語言,他們母語已經不是原本的族語,此時,嚴格來說,此時所謂的母語已經失去號召族人的道德正當性。 在學術上,相關的用語有「區域/地方性語言」(regional language)、「鮮少用語言」(lesser used language)、「次要語言」(minor language)、或是「少數族群語言」(minority language)。「區域/地方性」是相對於「全國性」、「鮮少用」是相對於「時常用」、「次要」是相對於「主要」,唯有「少數族群」相對應於「多數族群」,除了比較沒有明顯的相對重要性暗示,甚至於有規範上需要國家/政府加以正面復育 (revitalization)、維護 (maintenance)、或是發展 (development) 的期待,在下面的行文,我們將把「少數族群語言」當作一般人所了解的「母語」的同義詞。也就是說,就概念化 (conceptualization)

而言,「少數族群」並非人數較少的族群,而是「被支配的族群」。 在下面,我們先將簡短說明,一個國家內部多元語言/多元族群[9][9]的現象,與該國是否會有衝突/和平,並沒有絕對的關係;接著,我們將從人權的觀點來切入少數族群語言,提出幾個可以用來衡量其地位的指標。再來,我們要考察客家話對於建構客家族群認同的重要性。其次,我們將提出一些具體的政策建議。最後,我們會將研擬中的『語言公平法草案』放在附錄中作為拋磚引玉。 貳、少數族群的語言權與族群衝突的化解 在過去,統治者傾向於將一個國家內部的多元族群 (ethnic diversity) 當作是衝突的亂源,因此,一定要想辦法來加以淨化 (cleanse),不管是驅逐、滅種、還是同化;相關的,語言多元 (linguistic

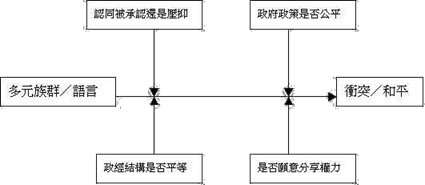

diversity) 當然也不免會被當作是妨礙國家團結的障礙。也就是在這樣的錯誤認知下,被壓抑的少數族群即使被迫習得支配性語言,年幼時期的羞辱經驗徘徊不去,這才是日後政治齟齬的真正病痾。我們把多元族群/語言與衝突/和平的關係,整理成下列的概念架構(圖1)。

圖1:多元族群的概念架構

在戰後,西歐/北歐國家逐漸認識到,語言權 (linguistic rights)

是少數族群權利 (minority

rights) 的一種──不管是個人的權利 (individual right)、還是集體的權利 (collective right)──絕對不能加以限制。他們的基本假設是這樣子的:國家採用的國家語言、或是官方語言,雖然出發點可能是善意的,也就是想要透過一個共同的語言來進行整合 (integration),然而,這種對差異 (differences) 不寬容的作法,往往是社會衝突的來源;為了避免族群間的衝突,對於少數族群的語言作起碼的保障是必要的,甚至於要求僅可能去推廣。因此,我們可以看到,當前國際潮流對於多元語言的看法有重大變動,也就是在超越宿命式的衝突觀、發展到對於差異的起碼接受,進而企盼進行正面的合作,把語言當作是化解族群衝突 (conflict

resolution) 的調和劑[10][10]。

以北愛爾蘭為例,自從1969年的「動亂」(the Trouble) 以來,在30年的內戰中,超過3,600人喪生、30,000人受傷。如果我們比較北愛爾蘭在1970、1990年代分別進行和解,最大的差別在於前者著重權力的分配,後者則兼顧語言的公平性、以及對於族群認同的尊重。自從北愛爾蘭、英國、以及愛爾蘭三方在1998年簽署『北愛爾蘭和平協定』(Northern

Ireland Peace Agreement 1998) 以來,除了設立相關的語言振復機構外,「北愛爾蘭人權委員會」更是積極地在草擬中的『人權法案』(Bill

of Rights) 裡頭規劃「語言權條款」。

有關語言權的規範,大致出現在國際條約/規約、非政府組織的宣言、或是各國的憲法/法規[11][11],譬如聯合國的International

Covenant on Civil and Political Rights (1966)[12][12]、Declaration

on the Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, Religious and

Linguistic Minorities

(1992)[13][13]、歐洲安全暨合作組織

(OSCE) 的 Document

of the Copenhagen Meeting of the CSCE (1990)[14][14]、Hague

Recommendations Regarding the Education Rights of National Minorities (1996)[15][15]、Oslo

Recommendations Regarding the Linguistic Rights of National Minorities and

Explanatory Note

(1998)[16][16]、歐洲理事會的

(Council of Europe) European Charter for Regional or Minority Languages

(1992)[17][17]、Framework

Convention for the Protection of National Minorities (1995)、以及民間推動的Universal Declaration of

Linguistic Rights

(1996)[18][18]。在這裡,我們根據OSCE

(n.d.) 的一項報告,從七個面向來觀察少數族群語言在公共領域的地位,也就是教育、媒體、以及公家機構。

一、這個國家是否有國家語言、或是官方語言?少數族群語言是否具有國家語言、官方語言、或是其他特別的地位?是全國性的、還是區域性的地位?甚至於,是否根本不承認有少數族群存在?

二、少數族群語言是否通行於國家文書、司法單位、或是一般公家機構?要有怎樣的資格?是否有區域性的限制?是透過憲法、立法、或行政命令來保障?

三、學校是否充分提供學習少數族群語言的機會?此外,一般科目是否用少數族群語言來教學?學習的時機是從國民教育、中學、還是大學開始?是全國性的、還是局部性的?是否非少數族群也有學習這些語言的機會?是否在學校以外,也有更大的學習環境?

四、學校的課本是否涵蓋少數族群的觀點?是限於少數族群自己、還是傳遞給所有人?是放在一般性的課本、還是擺在特別的教材裡頭?

五、政府是否允許少數族群成立自己的私立學校?政府是否願意加以補助?私立學校與公立學校的關係為何?父母是否有權決定將小孩送往何種學校?

六、公共媒體是否有少數族群的空間?是由政府提供、還是少數族群自己出資設立?是全國性的、還是區域性的?是多語的、還是單語的?少數族群對於社論、或是輿論版是否有主導權?

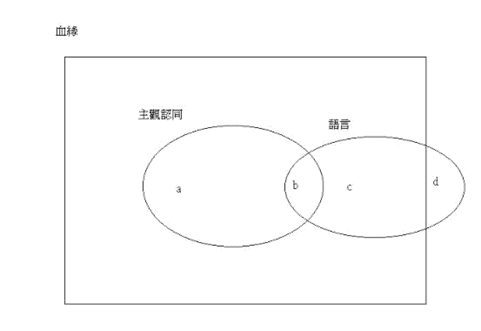

七、是否允許少數族群用自己的語言來命名?身分證件、或是其他證照是否可以用少數族群的語言來申請?公務人員是否被要求會使用少數族群語言?政府是否設立特別的單位來處理相關議題? 參、客家族群的認同

a:自認為是客家人、不會說客語、有客家血緣 b:自認為是客家人、會說客語、有客家血緣 c:不認為是客家人、會說客語(ψ)、有客家血緣 d:不認為是客家人、會說客語、沒有客家血緣 圖2:客家人的身分 在台灣的諸多族群現象中,客家議題大致以政治權力的分配、以及集體認同的維持為要。不過,到底客家人是誰?這牽涉到要成為客家身分的資格為何,也就是客家成員如何來辨識(或識別)的標準何在[19][19]。一般而言,一群人的族群認同不外建立於某些共同的客觀條件,不管是具體的血緣、語言、或宗教上的特徵,或是抽象的共同經驗、歷史、或是記憶;更重要的是,一個人的族群認同離不開集體認同,也就是說,這群人必須在主觀上有共同的認同感,覺得彼此福禍與共。 大體而言,語言是最為方便的族群區別標幟,譬如說台灣的四大族群,大致上可以說各自有特別的母語。外省族群的父母可能來自中國不同的省份,甚且可能非為漢人,但家中大概以北京話為通用語;鶴佬、客家族群或以鶴佬話、或是客家話為家庭用語,但也不盡然如此,尤其是都會區者為然;原住民各族也各自有母語,但流失的情況更嚴重。因此,語言並不是最有效的族群辨識方式。不過到目前為止,台灣的客家族群強調以語言來作認同的指標,傾向於以會不會說客家話來辨識一個人的客家「純度」。譬如說,前總統李登輝自許為客家人,卻因不諳客語,是否被接受為客家人?至若於那些世居彰化、雲林、嘉義、台南的「福佬客」[20][20],也就是已被鶴佬人同化、沒學過客語的客家人,不論是在客觀上不知道、還是在主觀上不願意承認是客家人,是不是就因此失去客家的身分了?又如台北、台中、高雄的都會區客家人,儘管他們過去沒有機會、或缺乏學習客語的誘因,現在主觀上希望取得客家人認同,是不是會被接受呢?根據國際潮流,認同應該是由自我作認定,決定權在客家族群自己。 根據建構論的說法,集體認同概為建構出來的,尤其是菁英覺得族人在政治權力、經濟資源、或是社會地位上,遭到歧視、排斥、甚或打壓之際,因而以想像的歷史記憶、或共同經驗來作集體動員。果爾,客家人認同是人為打造出來的,要經過萌芽、成長、及成熟的階段。不論在中國廣東、或是台灣,客家人的認同是經過與他者 (other) 的對照才成形的,不管是廣東人、還是鶴佬人[21][21]。台灣客家族群的集體認同,應該是早在清季開發時期與鶴佬人競爭資源,為保衛家園而凝聚而成,尤其是朱一貴事件、林爽文事件、以及分類械鬥,面對鶴佬人的壓力、歧視、排擠、以及資源上的競爭,「義民精神」就是台灣客家人意識的發軔。當六堆客家人為保鄉衛土而對日軍進行武力抗爭之際,台灣的客家人不再是這塊土地的「客」了;此後,現代化的台灣意識,儼然已經是客家人刻骨銘心的認同基礎。一直到自由化開始進行的1980年代,弱勢者以社會運動的面貌來呈現自己、挑戰國家的政治支配,客家人的族群運動便以弱勢者的方式作試金石。在這段時期,在野運動對國民黨的挑戰,往往帶有強烈的族群正義色彩,也就是要求台灣人當家做主、取代外省人壟斷的政經結構。由於「台灣人」的意涵有意無意中被解釋為鶴老人,客家人未免懷疑是否被排除在本土主人 (natives) 之外[22][22],跨越全台灣的客家認同才明顯地凝聚起來。 儘管如此,集體認同也不能憑空杜撰,必得起碼建立在些許的客觀基礎,而如前所言,客家人的認同一向強調客家話。近年來,全球性的客家「離散」(diaspora)運動方興未艾[23][23],卻仍停留在精英的參與,尚無法深入台灣客家人的民心,主要在這種超越國界 (cross-national) 的「泛客家」認同,尚難與民族國家 (nation-state)相庭抗禮,因為在當前的國際體系裡,每個人的認同,還是要有一個終將倦鳥歸巢的父祖之國。也就是說,台灣的客家人已把這裡當作是他們的國家;也因此,即使是台美人

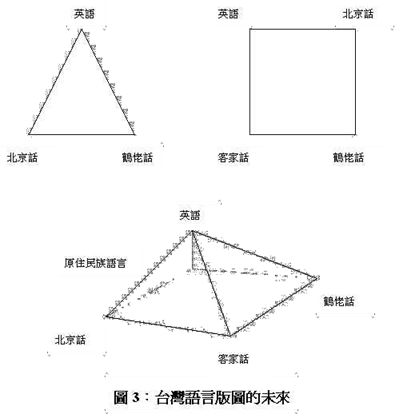

(Taiwanese-American) 之間有客家人,這些離散的客家人,魂縈夢牽的母國已是台灣,其原鄉已是六堆、桃園、新竹、苗栗,甚或花蓮、台東了。 即使沒有台灣以及中國間的主權糾葛,也並非所有的客語使用者都具有共同的認同感,因為自從民族主義在十八世紀出現以來,離散世界各地的客家人已有迥然不同的經歷,除了語言/文化以外,很難想像其集體認同如何凝聚/想像而成。同樣地,台灣的外省族群內部也有客家人,卻未能廣為本省籍的客家人所認同,因為彼此的歷史記憶不同:前者有中華民國肇建、對日抗戰、跟隨國民黨退走台灣的共同經驗;相較之下,後者雖然來自原鄉不同地方,分別聚居高屏六堆、桃竹苗、花東等地,卻有開疆闢土、閩客械鬥、馬關條約、太平洋戰爭等共同經驗。尤其是經過1980年代「客家運動」的洗禮,領導者揭櫫「新義民精神」、「新个客家人」,就是努力著去塑造「台灣客家人」的族群認同。目前,本省人中的的客家人,大致是舒坦地依違於客家人、以及本省人的認同,取得兩者的平衡。因此,台灣的客家人應該已是台灣人中的客家族群,即客家裔台灣人 (Hakka-Taiwanese),而非客居台灣的客家人 (Taiwanese Hakka)。 肆、多元文化主義下的政策走向 國人對於族群議題一向諱醫忌疾、甚至於視而不見。在過去「國語」(北京話) 的支配下,再加上鶴佬族群在人數上的相對優勢,客家話在非客語區要注定淪為非通用語,除非政府主動推行多元官方語言、並且在義務教育中推行多語政策。如此一來,客家族群勢必要隨著語言的衰退而沒落,也難怪,近年來客家運動的訴求,最憂心的是文化及語言的傳承,也就是自我文化認同的定位。 社運界、以及族群生存發展的少數族群學界人士,長期以來對於少數族群語言的地位付出相當的關注。不過,教育部近年來所推動的「母語教學」,大致上仍然把客語得學習當作父母家庭的責任,吝於挹注國家資源,也就是以消極應付來取代過去的「獨尊國語」;在一般化「鄉土教學」的遮掩之下,客語雖然不再是被污名化的「方言」,還是被當作是點綴式的「鄉土語言[24][24]」。 如果依照目前聽任「自然發展」的語言政策趨勢來看,未來台灣的語言版圖將是三分天下的態勢(圖3):在無限上綱的國際化要求下,英語再將來會在政治、經濟上扮演獨大的地位,特別是政府正在考慮將英語當作第二官方語言,甚至於有要求公務人員檢定英語程度,也有大學開始要求必須通過英語資格考才能畢業,更不用說從幼稚園到小學對英語無條件的接受。北京話將會有普通語言 (general language) 的地位,特別是在都會區、或是公家機關,因為歷史結構的支配性很難調整。

鶴佬話將是民間多數通用的混合語言 (lingua franca),理由很間單,因為鶴佬族群的人口最多,純粹就日常生活的經濟消費行為而言,以鶴佬話當媒介的商機自然最高,特別是點子媒體(包括有線/無線電視、以及廣播)。除非客家族群有意識地施加強力政治壓力,客家話才勉強有可能與其他三個優勢語言有起碼的立足點平等,別是在客家人自己的原鄉(桃竹苗、六堆)。至於原住民各族語的復育,原本就是治絲而棼,若要並駕齊驅,挑戰恐怕難於客語千百倍。 儘管如此,這樣的語言結構並非不可能扭轉,最困難的還是人心的改變。問題在於我們是否真正的服膺多元文化主義的精神,也就是說,不管族群人數多寡、實用性多少,每個語言都是獨一無二的、都是國家的文化資產,應該都享有同等的地位。 短程而言,客語應該立即在公共領域取得平等的地位,也就是說,除了現有大眾運輸工具的播報外[25][25],更重要的是在公共場合[26][26]、以及前往公部門洽公,也多要求能讓少數族群的母語有自由使用的空間,因此,特別會強調公務人員使用多種語言的能力,進而要求符合起碼的語言檢定資格、甚至於積極以語言加給作正面的鼓勵。下面幾項是可以努力的目標: 一、新進公務人員經過考試、在訓練過程當中,除了共通語言(國語、北京話)應該增加其個人母語以外的其他族群語言;發聘任職以後,公務人員必須限期取得進階的語言檢定。 二、公務人員前往特定族群聚居的任職,必須在一定期限內取得該區多數人所使用母語的語言檢定。 三、在多元族群混居的地區,特別是都會區,公家機關必須能以各族群的母語來服務百姓,特別是擔任接待工作、或是服務台人員,必須有雙語、或是多語能力。為鼓勵公務人員取得語言檢定資格,政府或可積極採取語言加給。 四、公務人員如果是因為少數族群的身分獲得保障錄取,必須事先取得相當程度的語言檢定資格。 中程而言,除了要確保每個人使用自己母語的權利外,國家/政府還必須用心在教育、傳播媒體上推動各種母語的復育、以及學習。此外,要確保語言不誓就業歧視的一個藉口。我們以為,應該有制定『語言平等法』的必要性[27][27],至少讓客語有平等的「官方語言」地位。 長期而言,客家族群除了有學習母語、以及使用自己的母語的自由,更應該有透過母語接受教育的權利;甚至於,其他族群應該也有充分學習客語的機會,包括在學校、或是社區。與其讓政客在選舉之際以客語討好客家族群,不如讓大家都有學習客語的空間,剩下來的,就看對方的誠意了。 附錄、『語言公平法』草案 語言使用:每個人有權選擇參與政治、社會、經濟、文化、或是宗教事務所使用的語言。 國家承認:國家必須容忍、了解、以及尊重語言的多樣性,它們都是台灣的文化資產,特別是少數族群的語言。 定義:國家語言包括北京話(華語)、客家話(客語)、鶴佬話(閩南話)、以及原住民族的各種語言。 權利保障:本法的條文不應限制少數族群、或是原住民族語言的進一步保障 反歧視:每個人有權在公開、還是私人場合使用自己的語言,不可因此遭到不公平的排斥、或是限制。 有關歧視語言、舉止的罰則,另外以法為之。 國家責任:國家在執行有關語言權的責任之際,必須考量各種語言發展的現況、必要性、需求、以及可行性。 命名:每個人有權使用自己的語言來命名,國家必須加以承認。 少數族群在其聚居的地方,有權以自己的族語來命名。 路標、或是公家機構的招牌,除了漢字以外,應該另外以各種國家語言的羅馬拼音標示。 司法權:每個人在法庭有權使用自己的語言,不可因此視為無效。 如果有必要進行傳譯、或是翻譯,不應由當事人承擔。 教育權:國家必須在各級學校提供適切的課程來教導國家語言。 國家必須教導與國家語言相關的歷史、文化。 如果有人願意學習其他族群的語言,國家必須提供適切的課程。 國家必須透過適切的課程來促進族群間的語言溝通。 各族群有權設立以自己族語為教學媒介的各級學校。施行細則另以法為之。 行政措施:每個人在與政府接洽之際,有權使用自己的語言,公家機構因地制宜,必須用相同的語言作答覆。 政府的政令宣導應以各種國家語言發布。 政府必須採取積極的措施,包括語言加給,鼓勵公務人員學習各種國家語言。 公共場合:大眾運輸、醫院、百貨公司、或是其他公共場合的廣播,必須以各種國家語言為之。 傳播:在法律範圍內,每個人有權使用自己的語言來文字出版、電影拍攝、設立廣播電台、電視台、或是其他各種形式的電子媒體。 國家應扶助各族群設立自己專屬的廣播、電視頻道。 除了公共頻道,全國性的廣播、電視頻道應有適當的少數族群時段;平面媒體應有少數族群版面。 語言復育:國家應積極對於少數族群、或是原住民族語言進行復育工作。 相關部會應整合資源,進行語言、及文化的復育。 【參考文獻】 江運貴。1996。《客家與台灣》。台北:常民文化。 莊華堂。1999。〈客家人、福佬客的開發背景與現況〉《歷史月刊》134期,頁70-78。 連文希。1971。〈客家入墾台灣地區考略〉《台灣文獻》22卷3期,頁1-32。 羅肇錦。1999。〈「漳泉鬥」的閩客情結初探〉(上、中、下)《客家雜誌》106期,頁32-38;107期,頁61-62;108期,頁53-54。 施正鋒。2002。《台灣民主鞏固的擘劃──政權輪替與制度改革》。台北︰前衛。 施正鋒。1999。《台灣政治建構》。台北︰前衛。 Annamalai, E. 2002. “Language Policy for Multilingualism.”

Paper presented at the World Congress on Language Policies, Barcelona, 18-20

April. (http://

www.linguapax.org/congres/plenaries/annamali. html) De Varennes, Fernand. 2001. “Language Rights as an Integral Part

of Human Rights.” MOST Journal

of Multicultural Societies, Vol. 3, No.1. De Varennes, Fernand. 1997. To Speak or Not to Speak: The

Rights of Persons Belong to Linguistic Minorities.

(http://www.unesco.org/most/ln2pol3.htm) De Varennes, Fernand. 1996. Language, Minorities and Human Rights. Dordrecht: Martinus

Nijhoff. Forced Migration

Projects. 1997. “Estonia and Latvia: Citizenship,

Language and Conflict Prevention.”

http://www.soros.org/fmp2/html/baltics.htm. Hamel, Rainer

Enrique. 1997. “Introduction: Linguistic Human Rights

in a Sociolinguistic Perspective.”

International Journal of the Sociology of Language.” No. 127, pp. 1-24. Leng, Sow-Theng.

1998. Migration and Ethnicity in Chinese History: Hakkas,

Pengmin, and Their Neighbors. Taipei: SMC. Northern Ireland

Human Rights Commission, Language Rights Working Group. n.d. “Language Rights Working Group Advice

to the Northern Ireland Human Rights Commission.” (http://www.nihr.org/ files/wgr_Language_1.htm) Ó Murchú, Helen.

2000. “Language,

Discrimination and the Good Friday Agreement: The Case of Irish,” in John J.

Kirk, and Dónall P. Ó Baoill,

eds. Language and Politics: Northern Ireland, the Republic of Ireland, and

Scotland, pp. 81-88. Belfast:

Queen’s University Belfast, Cló Ollscoil

na Banríona. Ó Riagáin, Dónall. 2000. “Language Rights as Human Rights in

Europe and in Northern Ireland,” in John J. Kirk, and Dónall

P. Ó Baoill, eds. Language and Politics:

Northern Ireland, the Republic of Ireland, and Scotland, pp. 65-73. Belfast: Queen’s University Belfast, Cló Ollscoil na Banríona. OSCE. n.d. “Report on the Linguistic Rights of

Persons Belonging to National Minorities in the OSCE Area.” http://www.osce.org/hcnm/documents/reports/

linguistic_rights/index.htm. Packer, John. 2002. “Towards Peace, Dignity and

Enrichment: Language Policies in the 21st Century.” Speech delivered

at the World Congress on Language Policies, Barcelona, 18-20 April. (http://www.linguapax.org/congres/packer.

html)

*

發表於行政院客家委員會主辦「2002全球客家文化會議──全球化、在地化與客家新世紀」,台北,國際會議中心,2002/ 12/13-17。作者通訊:106臺北市郵政信箱26-447號;電子信箱ohio3106@ms8.hinet.net。 |