|

和平學與台灣 |

|

|

作者 |

施正鋒 淡江大學公共行政學系副教授 |

|

日期 |

2001/10/13 |

There never was a good war or a

bad peace.

──Benjamin Franklin's Letter to Josiah Quincy, Sept

11, 1773

壹、前言

一般人對於「和平」(peace)

這個概念,帶著愛恨交織的態度。就理想的境界 (end state) 而言,和平當然是絕大多數人視為可慾的 (desirable) 的願景。然而,如果就過程、或是手段而言,不免有人會產生錯誤的認知 (misperception),以為和平是懦弱的表現,尤其是在面對惡霸的中國文攻武嚇之際,任何求和的姿態只會進一步招來軟土深掘的宿命,甚至於讓人聯想到二次大戰前夕的「慕尼黑事件」,是姑息主義、綏靖主義 (pacifism)、投降主義。

為何會有「和平學」(Peace

Studies ) 出現?原因在於我們不想要有戰爭。在一般人的想法裡頭,如果不要戰爭,就只好投降了 。然而,我們是否有其他的選項?其實,就規範而言,和平是一種積極而勇敢的選擇,也就是說,在戰爭與投降之間,試圖要尋找第三條道路。

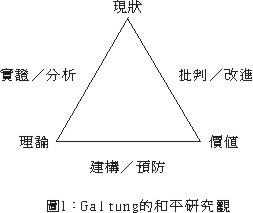

和平學是一門跨領域政治學、社會學、經濟學、人類學、以及心理學等等的運用學科,期許以科學的方式來研究如何獲致和平。根據Johan Galtung (1996),和平學者的角色宛如醫生一般,有診斷、預防、以及醫療三項任務;從知識論 (epistemology) 的角度來看,就是實證/分析、批判/改進、以及建構/預防。首先,我們必須針對過去已發生的現象作觀察、歸納,也就是作資料蒐集的工作,以便了解甚麼是我們看到的現實 (reality);其次,我們必須從事理論的建構,嘗試著去解釋為何會有這些現象出現;最後,我們必須決定甚麼是大家可以接受、或是想要追求的價值觀。

實證上的分析是用來結合資料與理論,也就是用資料來檢驗理論的優劣、對錯,並進一步作不斷的修正。批判上的用心是用來結合價值與資料,也就是用價值來判斷現狀的好壞是否符合我們的期待。建構上的努力是用來結合價值與理論,也就是根據理論來決定如何實踐我們的價值 (Galtung, 1996: 9-11)。我們把Galtung的和平研究三角觀點 (頁11),稍加修飾如圖1。

當前和平研究的主流仍然停留在實證的階段,採此途徑的學者會盡量避開價值判斷的議題,想辦法要以「客觀的」方法去驗證理論是否與觀察得到的規律、或模式相符。譬如International Peace

Research Association (IPRA) 支持的Journal of Peace

Research 就充滿了量化的論文,反映的是政治學界的「政治正確」。不過,也有不少學者不滿意這種走向,堅持從事對於和平真諦的探究、或是搜尋獲致和平的途徑;他們在IPRA 的人數較多,在每隔兩年舉辦的大會/學術研討會 活躍,論文卻較難獲得JPR的青睞,因此有International

Journal of Peace Studies 問世 。至於Journal

of Conflict Resolution,比較傾向戰爭、或衝突研究,不能算是和平研究的學術期刊;Security Dialogue主要探討衝突化解的途徑,反而比較傾向於和平研究。相關的期刊還有International

Peacekeeping、以及International

Negotiation。

會有這樣的研究走向,又與學者的區域分佈有相當的關聯,譬如北美洲 Consortium

on Peace Research, Education and Development (COPRED) 的成員比較習於衝突的實證研究,出版季刊Peace and Change;相對的,European Peace Research

Association (EuPRA) 的研究就比較多元化。

我們細看政治學界裡頭,對於和平議題有涉獵的學者大致是專攻國際關係學門。如果是支持現實主義 (Realism) 者,大多會關注國家安全、或是相關的戰略研究,因此「衝突研究」或「衝突解決」(conflict resolution) 才是主軸;當他們提到和平之際,往往是用「戰爭與和平」,也就是用和平來掩護對戰爭的興趣 。如果是服膺理想主義

(Idealism) 者,一定會毫不猶豫自承是和平研究者,而且往往是身體力行的和平運動參與者。雖然兩者的對話不多,卻有名目上的交集,也就是彼此都想要作「化解衝突」(conflict resolution)。

和平學的最大特色是結合了研究與實踐,因此,熱衷參與和平研究的人並不限於學者;其實,成立於1964年的IPRA ,其成員包括不少站在第一線的教育家(中、小學老師)、以及和平運動的推動者,譬如宗教家、藝術家、文學家(特別是詩人)、媒體工作者、甚至於一般的老百姓 。不過,學者面對的壓力特別大,因為他們毫不靦腆地承認其學科是為了要追求某個目標,也就是和平,不會忸怩作態,因而往往會被同儕譏為「政治化」、「有意識型態上的立場」、或是「具有規範性偏見」(Goldstein, 2001:

146-47)。特別是在東西冷戰時代的高峰,倡言和平的人難保不被質疑是否為共產陣營的同路人。不過,誠如Barash (1991: 25) 所言,和平學者不用假裝是「中立的」,卻可以合乎科學的「客觀」標準。

和平研究的起源是在第一次世界大戰以後,人類史上第一次有那麼大規模戰爭,經歷恐怖的死亡意象,開始有人認真思考如何消彌戰爭,因而促成和平學的出現 (Barash, 1991: 25);在第二次世界大戰末期,美國在廣島、以及長崎投下的原子彈造成嚴重傷亡,激發美國人Theodore F. Lentz在成立Peace Research Laboratory。二次戰後,面對美蘇之間的對峙,夾在中間的西歐國家開始興起和平運動,廢武、裁軍、以及建立非核戰區的呼聲強烈,而北歐國家在Johan Galtung的影響下,相繼成立和平研究機構 。受到越戰的衝擊,美國學界也開始積極投入和平研究 ;目前在美國,大概有兩百多家大專院校開相關的課程。

IPRA內部的學術分組 (commissions) ,大致反映成員在研究上的分工,然而,分組的標準並非相互排斥,而且可以依照興趣跨組。「衝突解決暨和平建構」是最大的分組,因為結合了理論與實務,有較大的對話空間;「國內衝突」也有類似的性質,特別是對多元族群國家的關心,尤其是內戰;「和平理論」是跨學科的介面,也是探討領域發展的尖端。「和平教育」的成員也不少,反映出實務界的關心;相關的分組有「和平運動」、「和平史」、「宗教與和平」、以及「非暴力」。由運動面切入的分組有「和平與生態」、「性別與和平」。「東歐」分組關注民主化、以及經濟發展的問題;「全球政治經濟」則著重南北間的差距如何縮短。「國際人權」原本關切第三世界國家的人權問題,目前也把注意力擴及東歐的少數族群;「難民」也是新成立的相關分組。「安全暨裁軍」是傳統的領域,在蘇聯解體後已隨著式微。「和解」、以及「原住民族權利」是新出現的分組。

目前和平研究者的方向/歧見,主要在和平意義的深化/廣化、以及如何達成和平的境界 (Barash,

1991),我們分述如下。最後將探究民主、自決、與和平之間的關係。

貳、和平的意義

陳水扁總統在擔任立委時,一再建議打「和平牌」,主張兩岸簽訂互不侵犯條約、和平協定、或是仿效東西德的『基礎條約』,要求以限武裁軍來維持和平共存的目的;在選舉過程中,他除了表示要追求「永久和平」,建議種種軍事互信機制,包括在海峽中線設置「軍事緩衝區」等等外,更表示「不必害怕和中共政治談判」,要和中國全面性對話與協商 ;他在選後自許為「台灣的解者」,表示要設立「國際和平基金」,要頒發「國際和平獎」給研究、或促進兩岸和平有功的人。

日前,副總統呂秀蓮發起「世界和平台灣聯盟」,舉辦「世界和平、台灣發聲」活動,邀請五位諾貝爾和平獎得主來台參加「世界和平論壇」;不過,在外賓雲集的「世界和平之夜」上,表演主軸「鐵獅玉玲瓏」竟在結束高潮喊出「兩岸和平統一才是我們中國人的希望」。事實上,中國二十年來高唱「和平統一」,卻「不排除武力統一台灣」。究竟,大家口中的和平是甚麼?

傳統對和平的詮釋,主要是沒有戰爭、或是暴力。站在目前的和平研究角度還看,都只能算是消極的、或是「負面的和平」(negative peace),例如在冷戰時期,美、蘇之間透過恐怖平衡 (balance of terror) 而沒有正面衝突,然而,那種長期相互嚇阻的緊張狀態,可以算是和平嗎?如果是在暴力威脅、或在支配關係之下,即使沒有流血、或是不敢抗爭,和平只不過是奴役的同義詞。進一步而言,第三世界的百姓如果連溫飽都沒有,雖然沒有戰爭,那種和平又如何?

在這樣的反省下,比較廣義、積極、「正面的和平」(positive peace),是要消除「結構性暴力」(structural violence),以社會公義來促進人與人之間的和諧關係,也就是在肯定生命的價值、生命的尊嚴的基本前提下,如何建構一個比較好的社會結構。

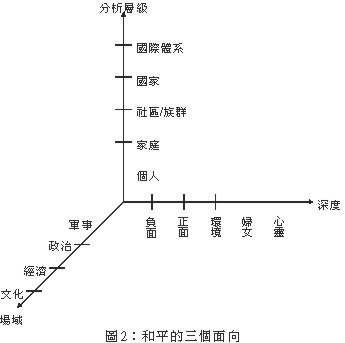

根據Galtung (1996: 1-3),負面和平屬於治療的性質,正面和平才能有效預防衝突。另外,Smoker與Groff (1996) 進一步深化和平的概念,提出人類在環境、婦女、以及心靈上的和平需求;我們綜合上述的概念化,先描繪出和平的第一個面向(圖2)。

如果由和平途徑要解決的對象來看,負面和平要處理的,是表面上看得到的「直接暴力」(direct violence),譬如因戰爭、或衝突所帶來的傷害、或死亡,而正面和平要解決的是間接的、殺人不見血的結構性暴力,也就是因為政治、經濟、社會、或文化制度所造成的壓迫、剝削、歧視、偏見,以及隨之而來的流亡、貧窮、飢餓、疏離、或自我否定。Galtung (1996) 又由結構暴力抽離出「文化暴力」(cultural violence) 的概念,也就是文化體系蘊藏的價值觀,用來合理化直接暴力、以及結構暴力。其實,我們可以把軍事/直接、政治與經濟/間接、以及文化暴力,視為我們可以努力的四個場域

,由此構成和平的第二個面向。

Smoker與Groff (1996: 90) 又將和平分為人的「內部和平」(inner peace)、以及「外部和平」(outer peace)。這是分析層級的範疇,不妨簡化為個人、家庭、社區/族群、國家、以及國際體系六個層級,可以用來構成和平的第三個面向。不管是正面、還是負面和平,早期比較重視國家之間的和平,然後逐漸向國際體系、以及社區/族群層級擴展,現在則包括家庭和諧、以及個人的心靈平和。

參、和平的途徑

如何來達成和平?如果從國際關係的學派來看,理想主義者相信可以透過國際制度/機構的設立,鼓勵國家之間相互合作,譬如國際聯盟、以及聯合國;甚至於,有人主張成立世界政府、或是世界性的聯邦體制 (Claude, 1962)。現實主義則者認為,在國際社會呈無政府狀態的情況下,戰爭、以及衝突就像下雨一樣,有時下雨、有時天情,沒有特別的地方,國家能作的就是尋求自保,以武力來進行嚇阻 (Adler & Barnett,

1998)。持建構主義者則強調如何去了解國家認同、國家利益、以及國家安全的形成 (McSweeny,

1999; Katzenstein, 1996)。

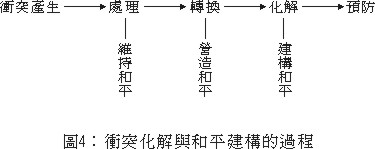

具體而言,我們可以進一步歸納成三類作法:較保守的目標是如何保持現狀,在衝突發生以後,如何避免近一步惡化,也就是「維持和平」(peace-keeping),或是如何「恢復和平」(peace-restoring);這是要依賴他人來義助,譬如聯合國派軍。主動的作法是要「營造和平」(peace-making),積極降低彼此的敵意,想辦法建立和諧的關係,甚至於不惜改變現狀,全力「建構和平」(peace-building)。

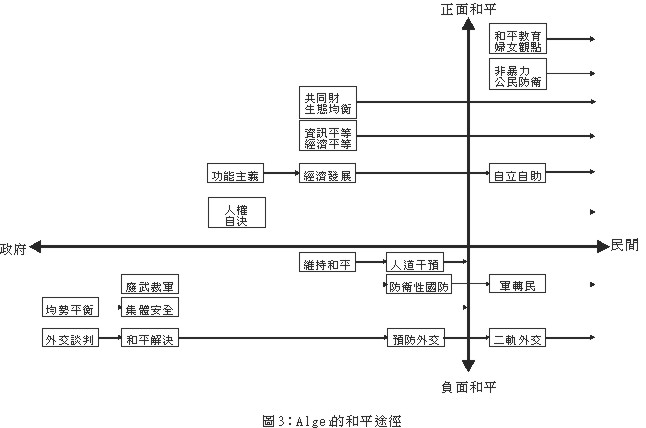

我們根據Alger

(1999) 的歸納整理,參酌Jeong (2000) 的詮釋,輔以Barash (1991) 的入門書,再參考Jeong (1999)、以及 Alger (1998) 分別編輯的專書,將獲致和平的二十二種途徑作簡單的介紹 ,並且在可能的情況下,嘗試帶入國內的經驗,設法讓國內出現過的相關名詞、措施,都能找到適切的定位。

我們稍微修正了Alger

(1999: 16, fig. 2) 的鋪陳方式,以「正面和平/負面和平」、以及「政府/民間」兩個軸線,將這些途徑分列在四個象限 。我們從圖3可以看出來,和平途徑的發展,大致是由政府間所追求的負面和平,逐漸轉向為由民間來進行正面和平。不過,當前謀求和平的方式,還是集中在政府的努力;在1990年代,雖然有人道干預、預防外交等新途徑出現,不過,在本質上,還是比較著重在傳統的負面和平(第三象限)。

一、外交談判 (diplomacy、negotiation、bargain)

外交談判是國家之間

最早嘗試的求和手段,也就是透過國家代表作交涉,即官方的「單軌外交」(track one diplomacy),甚至於由元首親自出馬召開高峰會議,以雙邊、或多邊的方式協商如何避免戰爭、或是解決衝突 (Brady, 1991)。不過,談判並不一定保證和平,尤其是在雙方實力不對稱之下,和解的條件往往是不平等的。從歷史經驗來看,互不侵犯條約往往是以時間換取空間的權宜作法,而屈辱的和平條約更是醞釀更大衝突的寧靜前夜。

不過,透過正式、或非正式的協商管道,敵對的雙方可以設立「信心建立機制」(confidence building measures,

CBM),想辦法降低彼此緊張的狀態,確保軍事關係的穩定、軍事政策的透明、以及軍事演習的通告,尤其是熱線的設置,以避免情報研判錯誤而開戰 (Jeong,

2000: 147-49)。

在過去,中國國民黨政府由於在內戰敗於中國共產黨,幾度談判失利,對於談判仍然心有餘悸。在蔣經國主政時代,即使已經不再堅持「漢賊不兩立」式的對抗,對於彼岸的敵手採取被動的「三不」自保政策,即「不接觸、不談判、不妥協」。繼任的李登輝雖有西和的傾向,而台灣海峽也大致平靜,卻苦於無法與對方平起平坐;「密使」只能算是治標的信心建立機制。陳水扁總統一上任即積極表達求和的意願,同樣陷於「一個中國」的先決條件。由此可見,程序上的外交談判能否成功,還是決定在實質內容,不能將談判視為最終目標。

二、合縱連橫 (balance of power)

Balance of power是一個歧議的概念,既指和平的策略(合縱連橫),也代表某種和平的境界(均勢平衡)。對於服膺現實主義者來說,國家安全決定於實力 (power),具體的作為則在如何於近似無政府狀態的國際体系中,如何透過「合縱連橫」來建立、或是維持「均勢平衡」的狀態、或體系。具體而言,如果不是想辦法來提高自己的軍備 ,再不就是要去追求軍事同盟 (alliance) 來取得均衡

(equilibrium)。這個策略起碼是用來嚇阻潛在的侵略者,甚至於要用來防止任何強權獨大,以求得戰爭的避免。譬如戰後由於美、蘇之間的相互制衡,所以國際間並沒有大型的戰爭發生,因此,人類得以避免全球性的戰爭。

然而,過去五十年間,區域性戰爭(譬如韓戰、越戰)、或是代理人式的戰爭(譬如安哥拉內戰)不斷發生,並沒有真正的和平。此外,敵對的雙方相互猜忌,為了想要制衡、甚或超越對方,往往會投入過多的資源在軍事方面,反而會造成武器競賽 (arms race),終究會導致戰爭,譬如一次大戰的爆發。即使沒有戰爭,國家資源也會因為部門失衡而有害經濟發展。

在冷戰時期,美蘇兩個霸權倚仗核武相互對峙,美國在全球各地廣結多邊或雙邊的軍事結盟來圍堵共產集團,特別是北大西洋公約,而蘇聯也成立華沙公約組織那種集體防禦性結盟 (collective defensive

alliance)。在這種國際局勢下,台灣的安全大致透過與美國的『協防條約』(1954年)來獲得保障。從1970年代起,美國因為尋求與中國進行戰略性合作來對抗蘇聯,不得不放棄與台灣的邦交,但是美國國會隨即通過『台灣關係法』(1979年)來取代協防條約。儘管當前美國對台灣的戰略承諾刻意含混其辭,但是『台灣關係法』的實質效力可說是「准軍事同盟」,而且也在1996年台海危機中獲得印證。

隨著蘇聯在1989年解體,國際體系出現結構性的變化,中國對美國的戰略價值相對下降。中國的軍費在1980年代維持穩定,但是在1990年代開始成長;美國內部迄今對於中國在軍事現代化後是否會構成威脅,尚未能達成共識。『美日安保條約』新方針的提出 (1997年),即使未必是用來圍堵中國,至少也有透過軍事整合來維護東亞均勢的用意。在這個背景之下,台灣任何與日本在軍事上進一步接觸的努力,概可視為藉日、美聯盟的鎖定 (linkage) 來強化美國對台灣的軍事保障承諾。

三、集體安全 (collective security)

不論是早期從理想主義、或是當前由新自由制度論 (Neoliberal Institutionalism) 的角度來看,倡議集體安全者認為如果能透過全球性、或區域性安全機制的建立,當發生侵略行為之際,可以藉著政治、經濟、或軍事制裁 (sanction) 來對侵略者當頭棒喝,以確保成員國家的領土完整、以及獨立主權,因此,光是擊鼓鳴之就有嚇阻擴張主義的功能。集體安全介於世界政府的集中權力、以及均勢平衡的全力分散。

集體安全的概念源於Woodrow

Wilson,並且被國際聯盟正式採納,戰後,並為聯合國強化沿用;聯軍在韓戰、以及波斯灣戰爭中出兵,就是集體安全的明證。問題是,並非所有的國家都願意加入蘊含此一機制的國際組織,譬如美國並未參加國際聯盟。如果侵略者是自己的盟邦、或是巨鄰,成員國是否願意共襄盛舉?譬如義大利入侵衣索匹亞、日本進軍滿洲之際,國際聯盟束手無策;同樣地,蘇聯入侵芬蘭、及阿富汗,也未遭到懲處。此外,在以暴制暴的精神下,戰爭規模也有擴大的可能。

在過去十年來,台灣一直想要重返/加入聯合國,除了有走出孤立主義、開拓國際空間的考量外,多少也有期待將台海安全國際化的思維;然而,由於中國在聯合國安理會享有否決的特權,台灣連都不得其門而入,更遑論企盼集體安全的適用。李登輝雖有亞洲集體安全之議,但是除非東亞強國(美、日、中)的支持,終究是空中樓閣;此外,議者構思中的集體安全體系概為排他性的,是針對中國這個惡鄰用的,其實是軍事同盟,而非集體安全。

四、和平調解 (peaceful settlement、dispute settlement)

和平調解是指當衝突發生之際,雖然雙方循外交途徑失效,卻同意由第三者介入,以避免衝突繼續惡化、或是兵戎相見。常見的調解方式有派遣調人 (good office)、進行調查 (inquiry)、調停 (mediation)、斡旋 (conciliation)、仲裁 (arbitration)、或是司法裁決 (judicial settlement)。從國際聯盟到聯合國的憲章,都有具體的條文來規範和平調解的程序,尤其是後者。

目前,聯合國的安理會有建議和平調解的權限,不過,它的建議是否會被當事國接受,頂多只能仰賴公開辯論所帶動的國際輿論壓力 ;如果安理會成員意見分歧,調解勢必要被迫停頓;此外,如果涉及強權,安理會也缺乏強制執行的能力。當然,大會也可以作出和平調解的建議案,然而,由於人多口雜,論壇的意義大於實質的決策。儘管如此,聯合國秘書長往往可以積極地擔任調人。從中東、波斯尼亞、到北愛爾蘭的和平協定,美國扮演相當關鍵的角色,特別是國家元首親自出馬,譬如柯林頓以幾近強制的方式說服波斯尼亞交戰各方達成協議,同樣地,柯林頓也以經濟利益鼓勵愛爾蘭對北愛爾蘭議題作出讓步。

由於台灣並非聯合國成員,因此,相關的和平調解機制無法適用,尤其是中國為安理會常任理事國,具有絕對的否決權,因此,連起碼將台海議題列入討論議程、或是邀請秘書長擔任調人的可能都微乎其微。我們並非天主教國家、或是前英國屬地,因此,很難敦請教宗或是英國女王出面調解;曾經統治過台灣的荷蘭、西班牙、或日本的國家元首似乎缺乏斡旋的興趣。

唯一與台灣關係密切、而且具有國際威望的是美國。儘管台、美之間的關係不對稱,然而,若非美國於戰後提供軍事、及經濟上的支援,台灣難抵中國的壓制、或封鎖。自從美、中關係正常化以來,美國雖然對於中國宣稱「台灣為中國的一部分」不可置否,卻開始將其對台、對中關係脫鉤,也就是分別以『三大公報』、以及『台灣關係法』為指針;她雖然強調台海「和平解決」的大前提,甚至於在柯林頓執政時期隱約展現促和的壓力,卻一直公開排拒擔任兩邊的調人。

因為經驗使然,國民黨一向對於美國的調解有所保留;有有人擔心台灣會淪為美國的籌碼,尤其是中國在國際上挑戰美國獨霸之際。相對之下,從黨外到民進黨,民間對於美國普遍有好感;陳水扁總統已對來訪的美國友人表達殷切期待之意 ,而台灣獨立建國聯盟早先也曾表示歡迎美國出面。只要美國尊重台灣人的民族自決權,大家共同來確保公平的談判架構、以及氛圍,我們自當展臂歡迎;當然,前提是沒有必要再劃地自線、擱置主權、甚或反對台獨。

五、廢武裁軍 (disarmament/arms control)

顧名思義,廢武是指廢除現有武器、並且不再購買新的軍備;不過,通常是由戰勝國要求戰敗國進行廢武,以防止後者重整軍備。而裁軍、或是限武透過國際協定來規範武器的發展、儲存、或使用,或是限制軍事預算。廣義來看,兩個名詞往往交替使用做,譬如「全面限武」就是「廢武」。

廢武的理由很簡單:既然武器競賽是造成國家戰爭的來源,如果沒有武器,就不會有戰爭、或至少降低戰爭的機會,以可以避免「安全困境 」,進而建立彼此互信的氣氛,因此,就有助於和平的取得。我們必須指出,主張裁軍廢武的人並未宣稱從此就可以消弭戰爭,而是如果不幸戰爭,至少可以降低彼此傷亡的人數;尤其是對於核武限制,可以避免「相互保證毀滅」(mutually assured destruction,即MAD)。

裁軍廢武是國際聯盟促成和平的主要途徑,並在1930年代達成不少協定。戰後,聯合國雖然淡化其功能,但國際上也嘗試針對ABC武器的使用作限制,也就是原子彈、生化武器、以及化學武器,相關的措施包括設置熱線、成立非核戰區。強國之間談判的重心則在核子武器的部署 、試爆

、戰略核武的限制 。

Sakamoto (1987) 指出裁軍廢武難以推行的三個結構性因素:強權軍工官複合體

(military-industrial-bureaucratic complex) 的經濟成長本質、大國為了維持威望而裹足不前、以及第三世界或獨裁國家追求武器購買。Galtung (1984: 214) 除了指出各種執行上的困難外 ,更認為裁軍廢武並非和平的充分、或是必要條件:首先,限武並不能保證穩定;此外,起碼的軍備是維持內外國家安全所需。

從過去的經驗來看,裁軍廢武與和平條約一樣,很可能是為了對付主要敵人的權宜之計,因此,短暫的和平或許只是假象。而戰敗國往往會視硬加諸身的裁軍廢武為民族羞辱,反而會激起報復性的反彈,譬如一次大戰後的德國。而宋襄公式的片面自廢武功,即使用意不在求饒 (appeasement),往往會招致宿敵趁機挑釁,譬如伊朗於1979年革命後將低軍事開銷,伊拉克藉機入侵。最大的挑戰在於人們並不相信是「武器導致戰爭」,而是「為了戰爭而準備武器」(Barash,

1991: 352)。

在總統競選間,國民黨候選人連戰曾提出以「台海和平區」來化解衝突(《中央日報》2000/2/1),但內涵有待強化說明 。而陳水扁的「緩衝區」比較像軍事互信機制;不過,民進黨前主席曾提出「金馬軍事化」的觀點,當時引起競選台北市長的陳水扁強烈反彈。民進黨自來也有台灣「中立化」的訴求,不過,若要台灣取得中立國的身分,至少要週邊強權的首肯。

Peacetime台灣促進和平基金會曾提出研議縮減國防預算100億、以援助中國開發大西部的可能性 。不過,我們即使有表達善意的誠意,如果中國未能相對表達善意,是否會因此將省下的經濟發展經費轉而購買軍備,尤其是攻擊性武器?我們以為,如果將經濟援助改為急難救濟,委由非政府組織統籌運用,並且限制採購台灣物資,或許國內的阻力才會降低。

六、功能主義 (functionalism)

功能主義是聯合國創新的和平途徑,希望透過國與國之間的合作,來共同解決共同的社、經,因此特別設立了「經濟暨社會理事會」(ECOSOC)。根據David Mitrany揭櫫的功能主義 ,和平的真諦除了要降低國與國之間的衝突外,更要求基本需求的滿足、以及公共福利的創造;為了要提高治理 (governance) 的效能,技術官僚有必要作功能上的合作。大體而言,功能主義的首要目標是追求經濟合作(或統合) 。

台灣也有人援引功能主義式的思考,譬如前民進黨主席許信良主張「大膽西進」,期待能透過兩岸之間的經貿合作,來降低彼此潛在的政治衝突。面對國內利益團體降低成本的壓力,民進黨近年來已調整為「強本西進」,甚至於持續鬆動而開放三通。然而,由於兩岸的歧見並非一般單純的領土之爭,而是中國強硬否定台灣生存的正當性,再加上兩國先天在社、經上的差異、以及懸殊的版圖,長此以往,即使不去考量國家安全機制的安排,兩岸的經貿關係將是台灣倚賴中國,而非相互倚賴 (interdependence) 。基於經濟安全的考慮,近乎於「新孤立主義」(new isolationism) 式的選擇性經貿政策,也就是李登輝總統任內主張的「戒急用忍」,是可以理解的。

如果能透過類似「亞太經合會議」(APEC) 的多邊結構安排,亞太國家或許逐漸能接受「共同安全」(common security) 的概念,也就是各國的安全是不可切割的,並且能進一步將彼此的安全關係制度化,使台海的緊張情勢不再被視為兩岸的家務事,而有可能取得至少是區域性的關注而獲得舒緩,這才是功能主義的真正體現。

七、自決 (self-determination)

根據Ronen

(1979),自決是人們想要掌握自己的前途、想要自由、不想被人宰制的期待;簡而言之,自決權是指人們有權決定自己在政治、經濟、社會、以及文化上的安排。民族自決權 (right to national

self-determination) 是「天經地義」(inherent) 的權利,而非他人「授與」(delegated) 的,也非「引申而來」(derived) 的。具體而言,只要一群人認為自己是一個個民族 ,相信彼此的集體福祉必須透過國家的享有來保障,也就是想要有自己的國家 ,就不應該被壓制;一旦他們的自決權被剝奪,衝突是不可避免的。

由過去兩百多年的歷史來看,民族自決權雖然被視為普世的原則,然而,它的實踐往往是高度選擇性的,甚至於是強權用來瓦解對手的工具,譬如,在第一次世界大戰中戰敗的奧匈帝國、以及奧圖曼土耳其。相對地,具有侵略性的國家也會利用解放居住在他國的同胞為由,搶行入侵鄰國的領土,譬如希特勒佔領捷克的蘇得台地、以及塞爾維亞人的八爪魚般擴張 。

從國際聯盟永久託管委員會

(Permanent Mandate Commission)、到聯合國託管理事會 (Trusteeship Council),昔日的殖民地大致以和平的方式取得獨立 。聯合國通過的『國際公民暨政治權規約』(1966)、以及『國際經濟、社會、暨文化權規約』(1966) 在第1條、第1款開宗明義都指出:「所有的民族享有自決權」(All peoples have the right of

self-determination),又在第2款賦予「所有民族可以自由處理其天然財富及資源」,並在第3款敦促簽約國「促成自決權的實現」。不過,到底民族的意義為何,上述規約中並未詳述,而且其第26條又重回『世界人權宣言』的作法,強調的是「所有的人」(persons)。

在冷戰結束以來,雖然美、蘇之間意識型態之爭終告結束,地區性的衝突卻未因此停止,特別是與族群 (ethnicity) 或民族 (nation) 相關的衝突往往演變為兵戎相見。也因為如此,不少人視民族自決、以及民族主義 (nationalism) 為邪惡之物。其實,民族主義的起源是正面的思考,推動者相信這是人類走向和平的途徑,問題出在實踐者的手段為何。

在二次大戰期間,美國曾經考慮未來將台灣暫歸盟國託管;日本在戰後放棄台灣,盟軍將台灣交給國民黨的中國,台灣人迄今尚未有行使自決權。如果有人反對台灣人有自決權,主要的理由是台灣並非殖民地,這種說法枉顧台灣曾經被日本殖民統治的事實。冷戰結束後,蘇聯、以及南斯拉夫提供不同的對照例子:如果蘇聯算是殖民帝國的話,南斯拉夫絕非殖民者,而是多民族(族群)的國家;然而,解體後的各國都能相繼加入聯合國。相對的,被俄羅斯佔領的車臣、以及中國統治的新疆卻不能獨立,可見,自決權還是受到制強權的選擇性詮釋所約制。

目前的民進黨政權庇護於中華民國體制,不太願意明說自決選項的偏好,頂多是不願接受當前中國政權的統治;李登輝的獨台路線 ,也就是「台灣人自己管自己」,看來是日制時代的自治要求 。在戒嚴時代,由於沒有言論自由,黨外人士只能以「自決」來當「獨立」訴求的代理;可惜,目前的政治人物則多視「政權取而代之」就是「台灣已經獨立」。

八、人權 (human rights)

人權是人們獲致和平的必要條件;一個沒有人權的社會,即使沒有流血衝突,也不能算是有和平。再來,政府如果壓抑人權,其涉外行為會傾向於比較好戰。當然,隨著國際潮流不能忍受「人權為內政」的看法,如果境內的少數族群遭受人權迫害,國際社會很有可能進行人道干預 (Barash,

1991: 485-86)。

人權是聯合國所獨創的和平途徑,憲章上明文指出人權的推動,是國與國之間維持和平關係的所必需。如果我們把自決權也納入人權的範疇,那麼,這裡關心的已進入正面和平。除了『世界人權宣言』(1948) 外,聯合國在1966年通過國際公民暨政治權規約』、以及『國際經濟、社會、暨文化權規約』,又陸續通過了各種有關婦女權、兒童權、少數族群、原住民、無國籍者、難民、奴隸、或強迫勞工權利的宣言、規約 ,由經濟暨社會理事會的「人權委員會」(Commission on Human Rights) 負責推動 。

台灣籍的菁英在「二二八事件」(1947) 中慘遭屠殺,整個社會陷入極度恐怖之中。在所謂「動員戡亂時期」(1949-90),台灣住民的公民權、及政治權被限制,人性被戒嚴文化嚴重扭曲,人與人之間普遍缺乏信任感,即使內部政局大致穩定, 人的心靈難稱和平。卡特擔任美國總統 (1977-81) 的初期高唱人權外交,異議份子透過「告洋狀」的方式來取得紓解,國民黨政府恨之入骨,卻又敢怒不敢言。不過,在「中美」斷交後 (1979.1.1),國民黨無所顧忌,因而有「美麗島事件」(1979)、「林宅血案」(1980)、以及「陳文成事件」(1981);雷根上台後 (1981-89),國民黨歡欣鼓舞。

一直要到李登輝在總統任內

(1988-2000),逐步進行自由化、及民主化,台灣的人權狀況才漸漸改善,特別是隨著動員戡亂時期結束、以及『刑法』一百條修正 (1992),基本公民權漸次恢復。在二屆國大、二屆立委正常改選後 (1991、1992),百姓在1996年首度直選總統,政治權也大致取得。陳水扁總統誓言「人權立國」,要把『國際公民暨政治權規約』、以及『國際經濟、社會、暨文化權規約』國內法化,不過,外交部卻以其中「自決條款」過於敏感而裹足不前。

在實現第一代人權後,社會福利措施在1990年代快速擴展,第二代人權也正在大部邁進,目前有待努力的是第三代人權,也就是集體權的實踐,特別是原住民的主權、認同權、自決權/自治權、文化權、財產權、及補償權。此外,如果有某族群長期覺得遭受偏見、或歧視的待遇,不只影響我國形象,也可能構成外介入的藉口(施正鋒,2001)。當然,外勞、外籍新娘、「大陸妹」、以及其他因故滯留外籍人士 的基本人權也不可忽視。對外而言,國內一向功利,對於國際事務缺乏關懷,特別是對於弱小民族視若無睹,自難形成擴越國界的相互奧援。在台灣急欲突破中國的外交封鎖之際,原住民的工具性價值才稍被重視 ;近日成軍的「海外志工」,可以勉強算是跨出第一步。

九、維持和平 (peacekeeping)

維持和平是指在取得交戰雙方的同意下,由聯合國派遣部隊執行停火、並且居間設置非武裝走廊,以防止衝突繼續惡化 ,有點警察的角色

(Druckman, et al., 1999)。維和部隊通常只配備防衛性的輕型武器,由國際形象看來比較中立的國家出兵,譬如瑞典、加拿大。不過,由於維和行動必須先獲得安理會授權,萬一有任何常任理事國杯葛,部隊就不能成行;而後勤支援、以及財政負擔,也是成功與否的先決條件。

由於美、蘇之間在冷戰間的敵對,大大限制了集體安全制度的運用,因此,維持和平機制的出現是一種妥協,純粹是為了阻止衝突、遏阻戰爭,原先並沒有懲處侵略者的意味,比較能被相關者接受。如果雙方能終於冷靜下來,才可能進一步促成談判,維和行動往往也是和平調解的必要條件之一。因此,學者戲稱維持和平的正當性來自聯合國憲章的第6.5章,介於和平調解(第6章)、以及集體安全(第7章)之間

(Johansen, 1998: 93)。除了聯合國外,歐洲安全暨合作組織 (OSCE)、以及美洲國家組織 (OAS) 也都採取維和行動過。

迄今,聯合國的維和行動毀譽參半,主要在對維和功能的期待,也就是維和只能在衝突發生後消極地防止惡化,必須要配合和平調解的努力,甚至於要去探求衝突的根源,主動尋求化解衝突的途徑。下面會介紹的人道干預、以及預防外交,就是對維持和平的改進。

十、經濟發展 (economic development)

雖然殖民地在戰後紛紛獨立,然而,第三世界縱使沒有戰爭、或流血,依然普遍貧困如故,甚至於連百姓起碼的溫飽需求都無法滿足,因此,作為和平的途徑,經濟發展可以促進正面和平的獲致。從傳統「奶油vs.槍砲」的觀點來看,若能將國家資源由軍備購買轉而投入經濟發展,也可以降低戰爭爆發的機會;也因此,限武可以說是發展、以及和平的前提。

儘管各國的政治領袖大致都會想要追求經濟發展,然而,並非所有的發展模式都有利和平的滋生。根據主流的發展模式,現代化/工業化的最大阻礙在傳統部門,因此,如何透過壓低農產品價格(特別是糧食)、抬高生產因素(譬如農藥),以便將剩餘的勞力驅策到現代部門擔任廉價的勞工,幾乎是成功的不外法門。在這樣的過程,即使農民未經歷直接暴力的強制驅離,卻必須因為結構性暴力而流離他鄉、卑微地尋找就業機會;面對廉價的工資、惡劣的工作環境,即使不再一貧如洗,也不免要覺得心理疏離、以及文化異化。如果在威權獨裁國家,政府往往會以國家發展為由,來進行政治壓迫、剝奪人權。相對的,如果依據另類發展的觀點來看,經濟發展不等於工業化,還要看各國的條件、及特色。此外,一般的看法是位於北半球的富國,有義務透過雙邊、或多邊的方式提供資本、技術、設備、或市場,來幫助位於南半球比較窮的國家。

台灣的經濟發展相當傲人,除了快速成長外,所的分配不至於過度懸殊。由進口代替到出口導向,台灣的發展過程大致平順,背後除了有人民勤奮、重視教育、高儲蓄率的主觀因素外,還有日本統治留下的交通水利等基本設施 (infrastructure)、農業技術的革新、以及現代教育的引入,更有美國在軍事、政治、以及經濟上的奧援,特別是在市場的開放,讓台灣與國際資本主義市場緊密結合 (Shih, 1994);也有人主張是「大有為的政府」(strong state),台灣得以在1970年代度過兩次石油危機 (Shih, 1993)。

當然,作為世界上最大的加工出口區,台灣的經濟發展並非完全沒有缺憾,譬如城鄉之間發展的差距,很難不被解釋為族群分配的偏差。不過,福利國家的走向可以拉近彼此的隔閡,而老農津貼多少算是補償當年在農產品價格上的犧牲。儘管如此,正當經濟運轉逐漸集團化之際,外資又漸次開放,階層間的差距加大自是不可避免。

十一、經濟平等 (economic equity)

儘管第三世界國家致力經濟發展,南北之間的差距依然如故;問題出在國際經濟結構的不平等是由富國所建構,唯有作全球性的結構改造,第三世界才能真正取得經濟平等。因此,他們組成「七七集團」(Group 77),以聯合國「貿易暨發展會議」(UNCTAD) 為論壇來推動「新國際經濟秩序」(NIEO),要求西方國家增加經援、展延外債、轉移科技、開放市場、穩定價格、以及約束多國公司等等。

由於台灣並非國際社會的正式成員,企業界不得不四處尋覓可以切入的隙縫。除了台商不能充分獲得國家的保障,往往進口物資、服務必須付出較高的價格。短期而言,某些農業部門會因加入加入世界貿易組織

(WTO) 而受損,尤其是無力自我調整、轉型的老農。長期而言,當台灣名正言順以全球為市場後,比較利益的選項大增,這正是台灣產業進行結構調整的契機,尤其是我國各行業多屬中小型,過渡時期的陣痛代價較低。中期而言,我們只要密切觀察歐盟、日本的經貿對策,尤其是前者的「共同農業政策」(CAP)。經貿部門不要視農業為包袱,彼此攜手,上下一致對外,整體而言,並非束手就縛。

十二、資訊平等 (communication equity)

資訊平等是由經濟平等衍生而來,都是追求正面和平的途徑 。第三世界關心如何改造國際資訊(傳媒)體系,希望能擺脫西方國家操縱的媒體,讓北半球的人們能真正了解他們的訴求,特別是建立「新國際資訊秩序」(NIIO)。對南半球的領導者來說,資訊科技是他們追求經濟、社會、及文化發展所需,卻遭到北半球所壟斷,譬如衛星設施;他們以為,在「資訊自由流通」的障眼法之下,西方國家刻意將其文化、以及市場經濟的價值強硬推銷給他們,甚至於惡意地貶抑第三世界的觀點 (Shih, n.d.)。他們相信唯有改造國際資訊體系的結構,才可能促進彼此的了解,最後達到和平的境界。

透過聯合國教科文組織

(UNESCO) 的推動,他們主張的資訊平等就是要求「負責的媒體」、以及「平衡資訊地流通」。相對的,西方國家以為第三世界大多是獨裁國家,媒體工具往往被獨裁者所控制,而「新國際資訊秩序」只不過是他們想要抵制西方媒體進入的藉口。

從日本時代到國民黨政府,外來統治者一向嚴格箝制媒體。在戒嚴時期,除了美軍電台、及外國短波新聞外,迭遭取締的黨外雜誌是民間惟一的精神食糧;出版《自由時代》的鄭南榕,竟因刊登流亡海外的許世楷草擬的『台灣共和國憲法草案』而被迫引火自焚。

經過十年來的自由化,雖然已無形式上的媒體控制,舊有媒體的扭曲結構尚難針砭,特別是族群偏見與意識型態相互重疊而強化,只要不是社會亂源已屬萬幸,尚難發揮起碼的溝通、及教育的功能,更難期待有益「討論式民主」(deliberative

democracy) 的發展。可惜,朝野易位,除了取而代之外,尚未看出有積極改造媒體的企圖心。在《自立晚報》停刊之際,由地下(民主)電台出身的TNT寶島新聲電台經過七年的波折,終於要取得執照,並將成立「台灣公共新聞聯播網」,命運尚難逆料。

十三、生態平衡 (ecological balance)

和平研究學者對於生態/環境的關心,可以由幾個層面來看:首先,環境可以視為最高的分析層次(在國際體系之上),又可以當作和平概念深化的一個境界 (Smoker & Groff,

1996: 90),當然,也可以從「綜合性安全」(comprehensive

security) 的角度來看「環境安全」,也就是把來自環境場域的威脅視為追求和平的障礙 (Mische

& Ribeiro, 1998)。我們在這裡將生態平衡當作追求和平的工具

。

隨著工業化的發展,除了環境污染以外,溫室效果、臭氧氣層破裂、生物多樣性減少、森林砍伐、土壤流失、以及缺水等議題也開始挑戰人類生存,環保運動逐漸興起 (Jeong,

2000: 96-99)。聯合國從1960年代中開始關注生態平衡,並在1972年於斯哥多摩爾舉辦「人類與環境會議」,設立「環境計劃」(UNEP);在1992年於里約熱內盧舉行「環境與發展會議」(UNCED),成立「永續發展委員會」(CSD) 來推動 (Mische

& Ribeiro, 1998;Swanson

& Johnston, 1999)。

站在第三世界國家的立場,地球的污染源主要來自西方國家,他們自然要負起清除污染的責任;其次,他們抱怨西方國家不應該以環保的高標準 ,來剝奪他們經濟發展的機會;當然,他們也期待西方國家能慷慨助其追求永續發展 (Alger, 1999: 26)。

台灣早期為追求快速成長,對於環境生態的保護稍有忽略;近年來,由於國民所得提高,百姓對於生活品質的要求相對趨嚴,自然面對發展與環境的魚與熊掌抉擇難題 (Wu, 1998; 吳珮瑛,1998)。民進黨以運動起家,自然要吸納環保運動的支持;近年來,因為體制內的資源漸夥,兩者似有分道揚鑣之勢,甚至於有綠黨出現。不過,由於環保議題超越黨派,尤其是都會區的知識份子為然,大多數的環保議題可以獲得共識;非都會區則苦於焚化爐、以及垃圾場的設置,迭有紛爭,又與地方政治勢力有所糾葛。真正兩極化的是核能發電與否的兩難,迄今,陳水扁政府仍然反覆猶豫是否續建核四場。

十四、共同財治理 (governance for commons)

共同財治理是生態平衡的進一步延伸,關心如何合理地使用人類的共同財產,包括海洋、大氣層、南極、以及外太空,是指超越現有國家領土的管轄部分。Buck (1998: 5-6) 又細分為國際共同財、以及全球性共同財;前者指由幾個國家共享資源,譬如地中海,後者指所有國家都可以使用,譬如外太空。

從公共財

(public goods) 的角度來看,最大的傷害來自於私心自用、以及短視,造成無可挽回的悲劇,譬如北歐國家的森林、以及湖泊,被英國煙囪排氣所製造的酸雨所害 (Barash,

1991: 496-97)。隨著科技進步日新月異,除了傳統的國與國之間領海問題、以及漁獲糾紛,海洋生態面對油井鑽探、海床礦產開採、廢棄物沉置、甚至於核武試爆等挑戰;大氣層、以及南極也有類似的議題,亟待世界性的協調合作。

就正面和平的推動來看,海洋共同財的治理最有成效;經過10年的協商,聯合國終於在1982年完成『海洋法條約』,並且成立專門的「國際海床機構」(International Seabed

Authority) 負責,提供解決紛爭的多種途徑,包括裁決、或仲裁等等方式 (Alger, 1999: 27)。如先前提即限武時所述,列強對於核子武器的試爆、以及部署已有初步的共識,並且簽署了一些條約;南極、以及外太空也有條約建制 (Buck, 1998)。

雖然我國並非國際社會的完全成員,但是由於企圖突破中國的外交封鎖,對於國際上的規範多會自動配合 。目前,核廢料儲存於蘭嶼,島上的達悟族原住民是之為惡靈而惶惶終日不可止(田雅各,2001);如果核廢料不移除,達悟族的自治區也是枉然的。

十五、人道干預 (humanitarian intervention)

人道干預是指當某國發生嚴重侵犯人權的時候,特別是對少數族群/民族的集體屠殺之際,他國以武力強制介入危機地區來保護無辜的平民,特別是在發生內戰之際,譬如聯合國派兵前往海地、盧安達、索馬利亞、波斯尼亞、以及伊拉克(保護庫德人),或是北約 (NATO) 在柯索沃,坦桑尼亞進入烏干達推翻阿敏 (Idi Amin) 暴政、以及西非國家經濟共同體 (ECOWAS) 派兵制止賴比瑞亞內戰。人道干預可以說是維持和平途徑的進一步發展,但概念上並不相同,最大的差別在前者並不需取得地主國的首肯;有人從出兵強制執行的性質來看,以為這是認為集體安全的擴大 (Vayrynen,

1998: 60);大體看來,這可以視為聯合國憲章第6又3/4章,介於維持和平(第6.5章)、以及集體安全(第7章)之間

(Alger, 1999: 28)。

由於人道干預行動的目標很可能是交戰團體,特別是在內戰的情況下,此時,很可能就無法取得雙方都同意,也因此,和平的考量往往超越聯合國憲章第第2條揭櫫的主權平等、領土完整、政治獨立(不干涉內政)等原則 (Ramsbotham

& Woodhouse, 1996: 第2章);這也是為何俄羅斯、及中國對於聯合國在前南斯拉夫作維和行動的保留。誠如Ramsbotham & Woodhouse

(1996: 14-18) 所言,公平、中立、以及普世皆準是人道的基本原則;Jeong (2000: 138) 則認為在保護人命的情況下,公平、及中立的原則就比較不是問題,而Weiss (2001: 422) 也同意人道(保護生命)的考量優於中立、公平、以及地主國的同意,特別是在國際輿論壓力下 (Vayrynen,

1998: 63)。

柯索沃的經驗告訴我們,即使不是國際普遍承認的國家,仍有接受人道干預救助的可能。當然,我們也不能有任何違犯人權的過錯,讓他國、或國際組織有藉機介入的把柄。

十六、預防外交 (preventive diplomacy)

進入1990年代,聯合國前秘書長蓋里 (Boutros-Ghali) 積極推動「預防性外交」,也就是在衝突發生前以軍事力量強力預防,比如聯軍在馬其頓獨立後進駐,成功防止鄰國可能採取的敵對行動。其實,從1980年代末期起,維和行動/人道干預已經提昇為「強制執行和平」(peace enforcement),也就是試圖超越中立者的立場,傾向於願意清除破壞和平的因素,尤其是在發生嚴重殺戮、甚至於滅族的情況下,譬如追捕軍閥(索馬利亞)、戰犯(波斯尼亞)。

我們可以說,預防外交是和平解決的進一步推動,也可以視為維持和平/人道干預的擴大解釋 ,也就是說,在衝突發生後,希望能藉外力來「處理衝突」(conflict management) 外,能進一步「轉換衝突」(conflict transformation),甚至於「化解衝突」(conflict resolution),以便達到「衝突預防」(conflict prevention) 的目標(見圖4)。如此一來,維持和平的任務除了安排停火外,還要擴及恢復治安(科索沃)、協助重建(索馬利亞)、監督民主化(海地、柬埔寨)、甚至於輔導獨立建國(那密比亞)(Jeong,

2000: 132)。

副總統呂秀蓮邀請五位諾貝爾和平獎得主來台參加「世界和平、台灣發聲」活動;根據她的說法,這就是預防外交 。有人主張台灣應積極採取「南向政策」,甚至加入東南亞國協 (ASEAN)。東協國家雖然在美國的支持下於1994年成立「區域性論壇」(ARF),對預防性外交保持相當興趣,企圖以多邊的方式來實踐「防衛性國防」哲學,然而,仍然與「歐洲安全合作組織」(OSCE) 的制度化有相當的距離。由於看不出美國有透過此多邊組織來化解台、中之間緊張狀態的跡象,此外,東協本身的能力、以及意願亦令人懷疑。台灣一向對東協事務較少關注,除非我們能說服對方接受認同而成為會員,不可能免費搭便車,期待自顧不暇的東協國家飛象過河關心台海的糾葛。

十七、二軌外交 (track II diplomacy)

二軌外交

是指運用民間、學界、或是非政府組織等多重管道,藉著兼顧民間學者、以及非官方身份者的私下交流,促成敵對兩邊的對話,希望彼此能嘗試著去瞭解對方的思維與立場;即使不一定能化解衝突,至少也可避免因為誤解、或是對外放話所造成的騎虎難下僵局。

「問題解決工作坊

」(problem solving

workshop) 也可以算是二軌外交,由外交官出身的澳洲學者John Burton (1996a) 所創,由第三者出面邀請衝突當事國的平民參加,安排前往不受外部壓力(包括官方、媒體、輿論)的避境場所,在專業人士的協助下,面對面探索真正的化解之道,嘗試著去了解彼此衝突的根源何在,特別是個別在安全、以及認同上的需要 (Jeong,

2000: 186)。Burton (1996b) 本人親自協助賽浦路斯、北愛爾蘭等地的紛爭。林茂生愛鄉文化基金會曾與Unites States

Institute of Peace在美國舉辦一場研討會 (2000/2/11-13),據了解,可能就是屬於閉門式的問題解決工作坊的性質 。

在台、中關係方面,海基會、以及海協會雖各自定位為民間團體,實際上是政策執行的半官方機構;事務性談判難免牽涉基本政治立場,兩會動輒得咎,並不適合定位為雙方進行正式談判前,尋求共識的二軌外交。在民間方面,隨著1987年探親的開放,海峽兩岸的接觸日漸頻繁,除了台商外,學者、或政治人物絡繹於對岸者以外省族群居多,而統派亦以民意代言人自居來誤導對岸對台灣民意的認知。民進黨過去排斥中國事務,容或有少數關注者,近年來較能坦然以待,甚至於也相較求取學位。美國方面亦有學/官遊走兩岸,勤於安排三角式的圓桌會議 ,不過,成員中似乎以親中國的所謂「紅隊」居多,掮客性質大於善意的和平解決角色。布希政府的東亞策士多為日本通,應該會比前者更有意願聆聽台灣的觀點。相對之下,李登輝時代促成的亞洲展望會比較成功,即使在台、日無邦交之下,仍扮演相當吃重的溝通管道(長谷川慶太郎、中鳩嶺雄,2001)。

十八、軍轉民 (conversion)

所謂軍轉民,是指將原本以製造/消費軍備為主的經濟結構,調整為一般民間消費品的生產,降低武器競賽、加速廢武/裁軍的進行,尤其是在冷戰結束之際。在西方國家,由於軍工複合體的影響,武器的生產間接促成國家對外的好戰姿態 ,尤其是在經濟不景氣,戰爭成為復甦經濟/生產武器的藉口之一;即使武器生產國本身並未介入戰爭,卻可能為銷售軍備而在旁推波助瀾,讓原本有宿敵的國家,不得不挪用經濟發展的資源來購賣軍備。

在西方國家,軍轉民的最大挑戰,在於協助武器生產線上的工人安心轉業,讓他們覺得原有的福利不會被剝奪,因此,必須思考如何讓工會與和平運動結合,說服工人參與。不過,截至目前為止,軍轉民成功的例子不多。根據Adams (1984) 的觀察,失敗的最大原因在於推動者即使用心遊說,卻不太了解政府運作的過程,特別是抓不到國防部門、軍火商、以及國會議員之間鐵三角關係的門竅。此外,主事者也往往缺乏經濟專業,既沒有能力做全盤的總體經濟計劃,更無法說服算是既得利益的國防委員會、或是。另外,轉型的結果難免會侵犯到其他部門的地盤,也難期待獲得積極配合。

然而,上面所討論的都是國家部門間的資源轉移,如果敵對國家不相對配合,只能算是片面的親善動作,功能在避免武器競賽。如果一個國家對安全的關注重於發展,所謂的「和平紅利」(peace dividend) 就不是考量的重點了。

十九、防衛性國防 (defensive defense)

防衛性國防又稱為非攻擊性國防 (non-offensive defense, NOD)、非挑釁國防 (no-provocative defense)、或是另類國防 (alternative defense),試圖以非攻擊性的國防姿態,向對方表達沒有進犯的意圖。傳統的國防是以報復的保證來進行嚇阻,防衛性國防則要讓對方了解,若膽敢來侵犯,絕對要付出沉重的代價 (Jeong,

2000: 142)。因此,防衛性國防並非要自我繳械,而是要建立有備無患的國防體系。

到目前為止,台灣的軍備大致是屬於防衛性質,對外軍購也彼此有默契。單然,軍備究竟是自衛、或是攻擊的性質,往往在一線之別,譬如「戰區飛彈防禦系統」(TMD)。外界相當好奇台灣是否擁有核子武器,一般咸信台灣有發展核武的能力,甚至於核四場廢建與否之所以延宕,也有人懷疑是否有所相關。不過,自從美國在蔣經國時代對台灣進行「核武手術」,當局一再表達不願發展核武的決心,也就是放棄小國運用核武來進行以小博大的嚇阻策略。

二十、非暴力 (nonviolence)

與其說非暴力是和平的技術,到不如說是一種哲學、或是理念 (Bondurant, 1988)。根據甘地,非暴力並非消極地逆來順受,也非為了避免流血、或死亡而不擇手段;不僅堅持要拒絕使用暴力(以暴制暴),而且誓言要找出取代暴力的途徑 (Goldstein, 2001:

157-58)。對他來說,非暴力是積極的力量,是勇者的表現,不容一點懦弱;也因此,採取非暴力途徑的人必須心理要有準備,隨時面對毆打 、下獄、甚至於死亡。也因為如此,非暴力才可能引起對方的困惑、懷疑、尊敬、認同 (Barash,

1991: 560-61)。甘地如是說:「非暴力並不是向衣服一樣,可以隨時穿上、或脫掉,而是存乎於心,與我們自己不可分」(Goldstein, 2001: 158)。

非暴力的抗爭必須配合說服、協商、行動、甚至於經濟杯葛 (Sharp, 1973; Seiffert, 1965)。除了印度人的反英國抗爭外,金恩牧師在1960年代領導的美國黑人民權運動,也採取非暴力方式。菲律賓的「人民力量」(people power) 推翻馬可仕政權,也是非暴力的典範。台灣在過去,在野力量以街頭運動來挑戰不義的政權,憑恃的就是非暴力的道德力量;坊間也有一些非暴力抗爭的譯著 。

二十一、公民防衛 (citizen defense)

公民防衛又稱為群眾性公民防衛 (civilian-based defense, CBD)、或是非軍事國防 (non-military defense, NMD),為Gene Sharp所創,主張採用非暴力的方式來捍衛國土,以全民式的不合作運動來進行抗爭 (Gene Sharp, 1985;

Holst, 1990)。根據Fischer (1984),傳統的國防或許有嚇阻作用,然而,卻可能相對引起武器競賽,而公民防衛是軟硬兼施,採取沒有威脅性的嚇阻。

公民防衛有兩層意義:首先,這是一種嚇阻性的國防,事先要讓潛在的敵人領悟,前來入侵是不合算的;再來,如果軍事性國防果真失利 ,公民防衛必須馬上出來接替,不能讓任何物資落入敵人手中,特別是要求軍公教人員的消極抵制,要讓佔領者無功而返,相信和平還是比較罰得來。公民防衛可以納為全民國防的一部份,但也可以將兩者當作相互替代的國防體系。不管如何,公民防衛要能成功,必須事先經過全盤的計劃、全民的教育、以及周詳的準備,更重要的是全民有上下一致的決心。對台灣而言,面對中國武力犯台的威脅,國家/民族認同的凝聚是必要的條件。

近年來,公民防衛由前立委林哲夫引入國內,並且組成「台灣國家和平安全研究協會」來全力推動;除了譯介有關拉脫維亞、以及立陶宛成功例子的著作

,日前還舉辦了「公民國防與國家安全學術研討會」。

二十二、自立自助 (self reliance)

自立自助是由功能主義、經濟發展、以及經濟平等,一路修正而來。經濟平等的最終目標,是透過貿易來達到經濟發展;然而,還如果是被迫採取倚賴式發展模式,不僅邊陲國家的發展是在效勞中心國家,不能真正帶來起飛,不僅國內會因為發展失衡而造成嚴重分配不均,連傳統部門的基本需求仍然無法滿足。以非洲為例,原本在糧食可以自給自足,現在卻必須仰賴進口 (Alger, 1999: 35)。自立自助的目標,就是要提供貧窮地區的基本需求、要打破國內區域發展的失衡,並期待南半球國家能相互扶持 (Jeong,

2000: 255-56)。

自立自助式的發展,主張以「人」為基礎,而非以物為基礎;強調考慮草根的需要,決心以自己的力量來從事發展 (Galtung,

1980)。然而,自立自助並非反對貿易而閉關、也不是要百分之百自給自足;而是要儘量發揮本身的特色,至少在危機之際能養活自己,才能真正達到自我實踐 (Alger, 1999: 35-36)。我國經濟發展早已起飛,尚能避免南美洲式的倚賴發展;因為歷史因緣,中小企業反而有助台灣逃過東亞經濟風暴。

二十三、女性觀點 (feminist perspectives)

和其他弱勢者一樣,婦女要承受形形色色的暴力不管是直接暴力的經驗,譬如調戲、家庭暴力、強暴,還是結構性暴力的壓迫,都讓她們特別有渴望和平的慾望。尤其是在戰爭中顛沛流離,最容易遭到受傷的就是婦女 、以及小孩。然而,特別是在普遍以男人為主的類社會中,即使被頤指氣使之際,女性往往被要求逆來順受,卻又要維持嬌柔婉約的姿態。

女性觀點途徑是婦女運動與和平運動的交集,認為軍國主義是父權社會的產品,也就是崇尚陽剛的結果,她/他們因此相信,唯有透過教育來傳播女性主義的觀點,才能改變時下霸道的社會結構、扭轉社會中好戰的行為模式,進而獲致負面和平。在這同時,透過奮鬥來取得兩性政治、經濟、以及社會地位的平等,女性可以因為自我實現而達成正面和平。

二十四、和平教育 (peace education)

簡而言之,和平教育是指透過教育來傳播和平的理念,也是和平運動的推動;也就是說,不只要教育百姓「甚麼是和平」,更要知道「如何達成和平」。唯有透過和平教育、以及和平運動的持續不斷推動,讓和平的價值觀在學習的過程中內化,特別是由青年人著手,讓他們體會到和平是好的東西,採取和平的手段是最勇敢的事情。此外,和平教育是和平學與和平運動的介面:一方面,和平運動需要和平學的理論支持,另一方面,和平學必須經過和平運動來取得驗證。

具體而言,和平教育的內容如下:幫人們了解衝突、暴力、社會公義、以及和平得意義,分析社會結構、政治權力、以及經濟制度的本質;探尋身邊的事務如何提供和平之道;發揮想像力來思維可行的和平模式;當然,還要習得如何組織的方式。總而言之,和平教育就是想辦法發展出前所未有的和平文化;沒有文化改造,就沒有和平的可能。

台灣近年來對於和平教育方興未艾,先有「台灣和平基金會」成立於1997年,經營台北市二二八紀念館三年;繼而設立和平研究中心 (Center for Peace),去年 (2000) 舉辦國內拓荒的「和平展望研討會」。輔仁大學於1997年成立「若望保祿二世和平對中心」(John Paul II

Institute for Research into Dialogue for Peace),積極關心人權,除了舉行研討會、出版書籍外,並開辦有關人權課程。如前所述,成立於1999年的「台灣國家和平安全研究協會」的重心在公民防衛的推動,除了譯介相關著作外,日前舉辦「公民國防與國家安全學術研討會」。「Peacetime台灣促進和平基金會」於2000年成立,除了實務的推動,也有研究的企圖心,因而有「為台灣和平學催生學術研討會」。東吳大學張佛泉人權研究中心,也對和平學相當關注 。

肆、民主、自決、與和平

過去二十年來,台灣海峽並未復發軍事衝突,然而,在對岸的文攻武嚇下,中國成為台灣國家安全的最大威脅,台灣人有起碼的心靈平靜?果真是在殖民、或是支配關係下能取得和平,譬如Pax Sinnica,即使沒有抗爭、或是流血,台灣人又豈甘心?長期來說,中國的軍事現代化勢必威脅台灣,具有視野的領袖應該在政經的關注外,還要思考如何在兩岸之間營造「正面和平」,也就是要更積極地讓兩邊人民體會到和平共榮的道理。

目前,不論是學術界、還是實務界裡,康德「永久和平 」(perpetual peace) 的說法相當流行。陳水扁政府的中國政策有一個新的成分,就是宣揚台灣的民主化成就,進而將此提升為確保國家安全的資產。也有人主張,如果中國民主化了,就不會攻打台灣,因此,衷心期待中國的「和平演變」。此種論述,大致上是符合「民主﹝會帶來﹞和平」(democratic peace) 的說法,也就是民主國家之間比較不會兵戎相見 。目前民主的台灣面對的是一個歹厝邊中國,如果民主和平的教誨能夠奏效,最重要的前提是中國也能民主化;然而,這種民主化的殷切期待、甚至於鼓勵 ,近乎事挑戰中共政權的正當性,不是我們能置喙的。

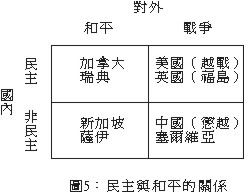

不過,誠如McSweeny (1999: 48) 所言,民主和平只是一種政治主張。理論上來看,民主與和平/戰爭並無明顯的因果關係;至多,我們只能說,民主是國內和平的必要條件。事實上,不管這個國家是民主與否,都有可能對外進行戰爭(見圖5)。就實證來看,當兩個國家的民主體制有相當差距時,相互衝突的機率較高──不管是民主國家以集體安全之名強制執行和平,或是威權國家以任何藉口出兵 (Geller & Singer,

1998)。

目前國際體系既以國家為主要的運作單位,想要有自己國家的民族數目,卻遠超過當權政治菁英所願意接受的程度;除非我們能改變國際運作方式,譬如世界政府、區域邦聯、經濟共同體、或是民族,剩下來的不外適度增加國家的數目、或是盡量減少民族的數目。

自從冷戰結束以來,國際體系的經濟運作明顯地有全球化的趨勢,政治上卻日異分殊化,民族自決的理想逐漸被接受,蘇聯、以及南斯拉夫的解體為最好的例證,也就是說,適用自決的對象不在被限制為殖民地的解放。對於民族主義的勃興,傳統的看法是悲觀的,相信民族主義間的相互競爭註定會導致國內衝突、或是國際戰爭。究竟是因為民族主義本身命定要挑起紛爭,還是因為強權不願實踐民族自決的原則,在強力壓制下引發衝突?

我們當然反對希特勒式的民族主義幽靈重現,也就是藉口他國境內的同胞被壓迫來進行領土擴張,譬如說殘暴、貪婪的塞爾維亞民族主義。然而,如果我們真正心儀的是和平的境界,應該是要去支持民族自決權的普遍實踐,讓民族主義的理念與和平的企盼相互接軌,而非偽善地作選擇性適用。民族與民族之間是否有可能在政治上進行分離、卻在經濟上著手整合呢?歐洲聯盟示範一種可行的方向,而魁北克人也作類似的思考,他們希望從加拿大獨立出來以後,能加入北美自由貿易區。

自從現代民族國家出現以來,台灣人一直承受外人統治,沒有自己的國家,因此,「如何有自己的國家」一直是台灣人夢牽魂縈的目標。台灣人的民族意識發軔於日治時代的「留學生運動」。一次大戰結束後,威爾遜的民族自決思想方興未艾,這些先行者接受理念感召,也受到愛爾蘭及韓國獨立成功的刺激,主張「台灣是台灣人的台灣」,要求台灣能與日本內地平等的自治。在第二次世界大戰後,列強私相授受,將台灣交給蔣介石的中華民國政府;一直要到國民黨統治的白色恐怖時期,台獨意識才開始由海外台獨運動者積極推動。基於至高無上的民族自決權,他們宣揚台灣的主權屬於所有的台灣住民,台灣的前途自然應該由台灣人自己來決定,不能假手他人。

對台灣人來說,台灣民族主義意味著祖先打拼的成果,決對不會雙手奉給任何外人,即使是遠親近鄰的中國。對中國人來說,如果台灣的取得只剩廢墟,卻要付出玉石俱焚的代價,中國民族主義代表的又是甚麼?總之,台灣人應該讓中國了解,民族自決權是至高無上的原則,是上天賦予的權利,不容他人剝奪。當然,最大的前提是自己是否為跟中國人(或中華民族)不同的民族,是否想要有一個自己的國家。對於中國來說,只要台灣跟中國統一了,就不用擔心戰爭的問題;事實上,目前的中國內部還是有西藏、新疆要求獨立的呼聲,宛如解體前的蘇聯、或南斯拉夫,所以說,政治合併並不一定保證會帶來和平。

我們以為,台灣與中國最大的差異在民族認同,而非政治體制、或是結合的方式或條件。小林善紀 (2001) 在《台灣論》裡向台灣人挑戰,是不是中國民主化了、經濟發展了,台灣就願意與中國統一?當然不願意。既然如此,我們必須對於台灣人的民族認同作深入的討論。如果和平的解釋是定義在沒有戰爭,那麼,何不乾脆接受中國的說法,只要台灣變成中國的一部份,就不用戰爭了?或許,我們應該棄絕傳統的本質論式的文化定義,也就是所謂原生的「同文同種」迷思,認真思考,到底甚麼是台灣人?身為台灣人的目的為何?台灣人的存在要以何種政治制度來體現?只有在這些問題的答案取得起碼的內部共識時,台灣與中國的和平才有可能建構。

(參考書籍請洽作者)

本網站之文字歸本人所有

未經許可,請勿重製、轉載、或其他任何形式的盜用

如蒙連結,請勿以貴視框包住。