|

國家認同與國家安全 |

|

|

作者 |

施正鋒 淡江大學公共行政學系副教授 |

|

日期 |

2001/8/30 |

沒有國家安全,一切都沒有了,沒有了國家,也又沒有新聞自由與言論自由,……有極少數極少數的記者,我真的沒有辦法想像,他到底是中華民國的記者,還是中華人民共和國的記者。

──陳水扁總統(《自由時報》2001/8/31)

為何而戰──為中華民國國家生存發展而戰

為誰而戰──為中華民國百姓安全福祉而戰

──陳水扁總統(湯曜明,2001: 15)

壹、前言

「國家安全的重要性在於保護國民的生命財產、捍衛現有的政治結構、以及保衛國家的利益」(Smoke, 1975;Jordan et al., 1999),類似這樣的認識應該是無庸置疑的。傳統思維對於如何確保國家安全,相信軍事力量是最佳保障,因此,國防政策幾乎就是國家安全政策的同義詞 (Snow, 1998)。對於還在尋求民主鞏固的台灣而言,目前面對的課題只少有國家認同/定位、族群整合、以及制度建立三項,其中又以國家認同影響國家安全的認知、左右安全政策的制定。此間對於國家認同與國家安全關聯的研究不多,黃昭堂 (1998)、鍾秋慧 (2001) 是少數的先驅者;另外,褚漢生 (1997)、王祿雄 (1998) 在其國家安全的研究中也有著墨。Nan Li (2001) 則詳盡分析了中國軍方針對國家安全與認同的論述。

「國家安全」與「國家認同」兩個名詞看來似乎是不言自明,也就是分別表示國家的兩個特質:安全、以及認同。其實不然,兩個都是所謂「本質上有待商榷的概念 」,也就是說,使用者對於它們所指涉的內涵仍有相當的爭議。在下面,我們會先後釐清它們的定義,進而剖析其關聯;在這當中,我們會嘗試勾勒國家安全的概念架構;在結語之前,我們會檢討台灣可能選擇的國家安全模式。

貳、安全研究的發展與國家安全的概念化

顧名思義,國家安全

是由「國家」及「安全」兩個成分組成:相對來看,學術上對於國家的概念比較有共識,對於安全則不然。國家安全研究 (security study) 的發展,大致是跟隨國際關係學內的所謂三大辯論、以及四個時期遞嬗而來

。McSweeny (1999) 分別稱為安全研究的政治理論、政治科學、政治經濟、以及社會學四個時期 。

1. 政治理論時期

:由1919年、一直到1950年代中期為止,關心安全議題的人視之為珍惜的價值,關心的是人類的「共同安全」(common security),也就是各國的安全是不可切割的。這時期的最大貢獻,是大家耳熟能詳、John Hertz 的「安全困境」(security dilemma)。

2. 政治科學時期:由1950年代中期安全研究學門的正式成立、一直到冷戰結束為止,強調的是以行為學派的科學方法來研究威脅、思考如何以軍事力量來維護「國家安全」,可以說是安全研究的正統。在這個時期,安全、戰略、及國防被當作是同義詞,而安全研究幾乎就是指戰略研究 (McSweeny,

1999: 26)。

3. 政治經濟時期:由1980年代初開始,由於體會到經濟上的相互倚賴 (interdependence),研究者開始擴大對安全的定義,關心「國際安全」(international

security);他們除了觀察軍事、政治上的威脅外,觸角也擴及來自經濟、環境、及社會的威脅 (McSweeny,

1999: 45; Buzan et al., 1998; Tickner,

1995: 181; Weston, 1990;梁振宇,1995)。 國內學者林碧炤

(1999)、劉復國 (1999) 稱之為「綜合性安全」(comprehensive security)。

4. 社會學時期:從1990年代初期開始,又回到早期關注以人為中心的安全概念 ,稱之為「人的安全」(human

security);其特點是重視認知層面對安全的影響,也就是強調安全的建構、以及認同的重要性。

我們可以發現,安全概念的發展大致是沿著威脅的來源、以及安全的主體 (或威脅的對象)兩個層面在發展;前者是指由政治、軍事、經濟、環境、及社會層面在作概念的延伸 (extension),後者則由國家安全擴及到國際安全、及人 [類] 的安全。

其實,安全還可以使用第三個層面來看,也就是將安全區隔為「特質」、以及「關係」 。一般人習於將「安全」分為客觀的物質條件、以及主觀的心理狀態:前者是防止物質上的的威脅 ;後者是指感到安心、不用擔心威脅 (Snow, 1998)。McSweeny (1999: 14-15) 類似地將安全分為正、負兩種概念化的方式。傳統的安全是一種負面的概念,也就是用來避免實物上的威脅 ;因此,安全是有形的東西,它可以觀察得到、衡量得到,有如母親呵護小孩的程度。在傳統的負面安全定義下,我們擔心的是如何生存的問題,也就是如何以物質資源來面對外來的威脅,以保障國土的完整、捍衛我們的制度,因此,軍事防衛就等於安全保障。不過,這畢竟是非常態的需求。

相對之下,從正面來看,McSweeny (1999: 101) 認為安全是一種關係上的特質,是一種人為的建構 (construction ),反映的是集體認同的穩定、或變遷,他稱為「本體的安全」(ontological security);他把本體安全細分為三個部分,自我、自我的社會能力、以及是否有自信去處理與他人關係的能力 (頁157)。在這樣的廣義定義下,不安全是指對價值觀、或是認同的威脅 (Tickner,

1995: 180)。在長期的考量下,我們必須處理人們的認同需求 (McSweeny

1999: 176-77) 。

參、國家安全的概念架構

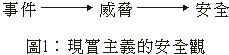

根據傳統現實主義以國家為中心的思維,國家就是安全的主體,因此,安全的目標就是要如何確保國家安全,以對抗外來的威脅;在國際體系是無政府的狀態下,國家想要尋求自保,就必須仰賴軍事力量 (McSweeny,

1999: 35; Tickner, 1995: 176)。在這樣的架構下,安全的程度是以國家之間的相對軍事力量來衡量的。我們可以將這種構思整理為圖1。

Jepperson 等人 (1996) 從新自由主義 (neo-liberalism) 著手,認為上述現實主義的架構過於簡約,因此在威脅、以及安全之間帶入了兩個「社會因素 」:國家認同、以及規範/文化

。他們主張,一個事件是否構成威脅,一定要先經過認知上的定義,才能決定國家的利益何在、以及安全上的考量為何,如此一來,進一步採取的安全政策、及行動才有意義。值得注意的是,他們以為認同與文化是相互建構的,也就是說,除了國家認同會影響規範/文化,文化也會決定認同的塑造 (頁52-53)。我們可以將他們的概念架構整理為圖2。

Wendt (1994) 與 Campbell (1998) 採取類似的認知觀點,同意國家安全決定於集體認同,尤其是在國家內部的成員對國家認同有不同的認知之際。不過,相較於前者,他們觀察的重點是在認同,而不在於規範、或文化。根據Katzenstein (1996: 19-22) 的詮釋,規範及文化其實只能算是安全政策的脈絡 (context),可見,Jepperson 等人 (1996) 真正引入的獨立變數是認同,因此我們將圖2修正為圖3。

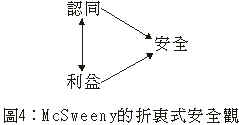

McSweeny (1999: 214) 同樣地對於盛行一時的結構性現實主義提出挑戰,認為行為者 (agent) 雖然可能受限於歷史、無知、或是國際權力結構(不管是軍事、還是經濟),然而,我們即使沒有能力改變基本結構,但至少還有選擇接受、或是拒絕的機會。不過,他又認為Wendt (1994) 與 Campbell (1998) 太過於誇大認知的解釋效力(不管是認同、還是文化因素),因此主張應該還要帶入國家的利益考量(頁135)。相對地,對他來說 (頁167-72、195),新功能主義 (neo-functionalism) 雖然提及利益的考量會影響我們如何選擇認同,然而,這畢竟只是機會而已,並不是大家都會接受「誘惑性的陷阱 」。總而言之,他覺得認知途徑、及以新功能主義為出發點的利益途徑雖然企圖超越現實主義,然而卻都過於極端,因此採取折衷式的觀點,主張認同與利益相互建構

、進而決定安全的認知 (頁132),也就是「安全決定於我們如何選擇自己的認同、以及利益」(頁214)。我們將它們的關係繪為圖4。

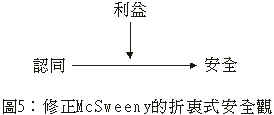

我們同意McSweeny (1999: 398) 的觀點:認同是利益、以及安全的基礎。不過,對於利益如何反過來影響認同的選擇,則有相當的保留,畢竟,北愛爾蘭、及歐盟的因果的圖像,並不一定放諸四海皆準

。我們以為,利益的選擇頂多是認同與安全之間的中介變數,只有促進、或舒緩兩者的關係,並非獨立變數。我們繪圖如圖5。

肆、國家認同的釋意

照字面的意思來看,「國家認同」是指「國家」的「認同」,殆無疑義。然而,在學術界、政治場合、或媒體上,國家認同其實蘊含兩層意義,即「民族的認同」(national identity)、以及「國家的認同」(state identity),兩者雖有相關,卻是截然不同的概念;既然民族與國家並不是同義詞,它們的認同當然指涉不同的內涵。

問題在於國內對於「民族」(nation)

一詞的常民式認識,多半停留在使用「『漢』民族」的脈絡,也就是命定式的、原生性的、文化/血緣式的定義。相對地,學術上所指的是具有休戚與共感覺的一群人,他們已經形成命運共同體,因而想要有自己的國家,以保障彼此的集體利益;由此可見,這是一種政治式的定義,允許個人的選擇,因此多少要決定於情境 (contingent)。

此外,由於「民族」常伴隨「主義」出現,也就是民族主義 (nationalism),有些人誤以為民族主義都是擴張性的,有如希特勒的擴張主義一般,因為嫌惡而趨避。這當然是誤解,如果我們追溯民族主義如何在法國大革命出現,就可以了解當時的目標在追求由他人的束縛;當前的政治哲學者也指出,民族主義與自由主義是可以相容的 (Tamir,

1993),就端賴訴求、以及實現的方式為何。另外,也有人是因為對於過去教條式的三民主義教育反彈,因而討厭所有形式的民族主義,不管是中國(中華)民族主義、或是台灣民族主義 。

在這樣的偶殊背景下,即使了解這些轉折的人,為了避免論述上的困擾,在使用民族為詞首

(prefix) 時,多半會刻意使用「國民」、或「國家」來取代「民族」,譬如「國家主義 」、或是「國家認同」。這樣的權宜式互用嫁接,在概念化而言,溝通上要加一道轉折的功夫;然而,當兩者必須同時出現之際,譬如民族運動的終極目標「民族 [的] 國家」(nation-state)

,豈不就要譯為「國家 [的] 國家」?為避免以文害意,黃昭堂 (1998) 乾脆用「台灣那想那利斯文」作為Taiwan Nationalism的漢字譯文。

我們在先前的研究裡(施正鋒,2000、1998),已經先後對「台灣人 」的民族認同做過初步的探討,也就是因民族而來的集體認同;我們認為,當前民族認同的混亂,除了有歷史因素外,也有形式上的誤解 、以及實質上的課題,也就是民族認同與族群認同的競爭、以及文化認同與政治認同的糾葛。在這裡,我們考察的是「國家的認同」(state identity、statist identity、identity of state),也就是國家的自我定位。

大體而言,認同產生的理論不外「原生論」(primordialism)、及「建構論」 (constructuralism)。原生論相信認同是建立在觀察得到的共同基礎,譬如血緣、文化、語言、或是宗教,因此是自然的、固定的、先天賦予的 (ascribed) (Smith,

1986)。建構論以為認同是基於彼此的共同歷史、經驗、或記憶,甚至是大家對未來的想像,因此是人為的選擇(選擇哪些記憶)、社會 的建構(建構規範、價值、或是利益),是後天取得的 (achieved),會隨著時間、空間而可能作調整的 (Anderson, 1991)。在台灣,政治人物、以及老百姓仍然習慣以原生的血緣/文化「本質」來定義個人、及集體認同。

根據現實主義的假設,國家認同是注定的、固定的,並不會因為與他國互動而有所改變。相對地,持建構主義者則認為國家認同是經過不斷地互動、協商、學習、定義、及建構而成;而建構的過程又可以分為內、外的課題,選民對於政治菁英、或媒體不會言聽計從 (McSweeny,

1999: Katzenstein, 1996; Wendt, 1992)。對內而言,國家認同可能受到族群、政黨、以及利益團體的互動影響,譬如超越國家的歐盟認同,背後有財團在推波助瀾 (Moravcsik,

1993),又如丹麥百姓不滿意菁英企圖社會化的歐洲認同,因此推翻了根據新功能主義的統合訴求 (McSweeny,

1999)。同樣地,國內的獨、統爭議,表面上是要尋求台灣與中國 的定位,其實也是台灣自己要作自我定位,只不過因為涉及族群福祉保障、以及政黨權力分配,造成內部的國家認同、族群認同、及政黨認同相互糾結不清,因而對外的定位治絲而棼。

此外,國家認同又受限於一國與他國的互動關係,也就是說,把外部環境當作競技場,行為者在政治協商及社會化的過程中來建構、重構自己的認同, (Wendt, 1992: 403; McSweeny, 1999: 117: Katzenstein,

1996: 25)。譬如說,目前中華民國/台灣在國際上的地位如何,如果我們暫且不去觸及中華人民共和國的挑戰、以及中國代表權的議題,不少學者主張台灣已經是一個主權獨立的國家,也就是說,台灣具有領土、人民、政府、以及與他國交往的能力。然而,光有這四個必要條件,並不代表台灣已被國際社會接受,也就是說,台灣能否在國際上立足,牽涉到國際是否願意承認台灣存在的正當性;由目前台灣被他國正式承認、或是被允許以國家身分加入的國際組織數目來看,台灣頂多只能算是「準國家」(quasi-state)(Jackson,

1990)。

如果真的要找出國家獨立的充分條件(甚或充分及必要條件)的話,我們以為,主權才是構成國家最不可缺少的。在目前以國家為主體的國際社會中,國家認同是在民族自決、相互承認、以及互不干涉 的慣例下決定的,因此,主權的取得並非自然而來的,而是以政治方式爭取而來 (Jepperson

et al., 1996: 45-46; Katzensteain, 1996: 515)。換句話說,主權雖然在規範上是屬於民族,而且一群人可以決定是否自成一個民族 ,然而,最重要的還是他國的普遍外交承認

,除非我們打算遺世獨立、採取鎖國政策。如果我們把主權解構為有效統治(法制、效率)、自主性(事實主權)、以及正當性(法理主權)(見圖6),台灣目前有待努力的就是他國的承認 (Mattli,

2000; 施正鋒,1999:54)。

我們必須指出,這樣的坦誠自剖並非自我否定,也與中華人民共和國惡意貶抑台灣為地方政府不同。我們充分體會到陳隆志教授 (2001) 用心良苦:如果台灣不是國家,哪有資格要求加入聯合國?然而,「台灣 [絕對] 有國家的資格

(qualified as)」,畢竟不等於「台灣已經是 (is) 一個獨立的國家」。如果今天台灣已經是十足的主權獨立國家,那就只剩外交關係的突破了,問題是,台灣迄今在國際社會上被當作棄嬰,並未被當作國家,而是被矮化政治實體、甚至於是經濟體 ;即使今年我們的原住民團體能突破封鎖,成功地以「福爾摩沙」(Formosa) 的名義參加聯合國的週邊組織「原住人口工作小組」(WGIP),還是在友好的非政府組織「亞洲原住民聯盟」護航下委屈偷渡而成,並非以中華民國或台灣的身分前往 。

就外力而言,美國對於台、中關係向來扮演的是中立的維和者,從來不是積極的促統者。她雖然在口頭上「不支持」台灣的獨立,卻從未直言「反對」;她除了一再表明台海和平的立場,更視台灣的安危為美國國家利益所在,也就是『台灣關係法』的位階高於美、中之間的三個公報(施正鋒,2001);在這樣的特殊關係下 (special relationship),台灣雖然不再是圍堵中國的一環,也不只是其海外最大的加工出口區,而是不流血民主化的模範,這種普世價值觀的共享,使兩者的關係超越「軍事同盟」,將近達到準「安全共同體

」的境界。

戰後的台、中互動可以說是準國家關係,既非實質上的上下從屬關係,亦非名目上的互不相屬的國家 。兩者雖然因為美、中的交往而降低彼此的緊張狀態

(施正鋒,2001),即使台灣不再視中共政權為叛亂團體,中國還是四處杯葛台灣的外交觸角,甚至於不忘文攻武嚇,因此,台灣生存的最大威脅是來自對岸。眼前,台灣雖然未必有迫切的軍事危機,卻有被「一個中國」吞噬的政治威脅,更有經濟統合可能帶來的倚賴性弱點,還有社會、環境生態的外部效應 。這些面向都左右著台灣如何定位與中國的關係──究竟是前總統李登輝所說的「歹厝邊」(壞鄰居)、陳水扁總統的「兄弟姊妹」、還是呂秀蓮副總統的「遠親近鄰」?

其實,不管是民族認同(台灣人vs.中國人)、還是國家認同(獨立vs.統一),並沒有道德上的優越性。問題在於集體認同是否容許自我選擇,是否過程民主、尊重少數,以及認同的紛爭是否採取和平的方式來解決。難怪,McSweeny (1999: 76-77) 會認為認同的選擇是一種道德上的判斷。

伍、認同與國家安全

戰後以來,中華民國在台灣取得領土的固著,原本的政治支配關係逐漸隨民主化調整,政權也大致可以在總統直選後取得正當性,只不過,國家認同仍懸而未決。對台灣的所有住民來說,安全的最大威脅來自中華人民共和國,這應該是最基本的共識。追根究底,除了有「外省族群 」在國共鬥爭中家園被毀、親人被親算鬥爭的誓不兩立仇恨外,也有在冷戰時期與美國作被動式結盟而養成的黑白分明反共思想,更有在建構現代化民主國家過程遭受打壓所產生的同仇敵愾。

即使我們暫且將來自外部的安全威脅放到一邊,內部的國家安全威脅主要來自不確定的集體認同,也就是當國內無法達成起碼的整合 (national

integration) 之際,成員會問:要捍衛誰的安全?這是誰的國家?甚至於,哪一個國家?換句話說,要先決定國家認同,才能決定國家安全 (McSweeny,

1999: 71-72; Tickner, 1991: 179-81;石之瑜,1994)。譬如說,認為台灣應該與中國結合的人,並不會認為中國併吞台灣有甚麼錯。

一般人會以為,國家的存在是為了要保障認同,彷彿認同是至高無上的。然而,如前所言,國家認同雖然會受到外在力量所限制(壓制、或誘惑),卻絕對不是預先能決定的,而必須由國家內部去辯論來尋求共識,尤其是在多元族群的台灣 。眾所週知,在過去十年來,族群認同與國家/民族認同有相當程度的聚合

,進而左右著對國家走向的定位。具體而言,本省人會傾向於自認為是台灣人,並且對政治、或經濟統合採取較保留的立場;相對的,外省人對於中國人的認同比較可以不加思索地接受,對於中國比較有感情上的眷念、甚至於接受某種形式的結合。

其實,國家認同與族群認同的關係是雙向的,也就是說,國家認同也會反過來強化族群認同。譬如說,中國牌可以被援引來保衛族群的集體認同、以及談判權力分配的籌碼,卻不一定代表整個族群急欲與中國結合,甚至於主張統一的政治菁英亦然。同樣地,某些本省籍族群政治人物可以輕易地指控對方為吳三桂、施琅,特別是選舉時刻,卻不必然表示他們為台獨運動的真實信徒 ;在過去,他們即使沒有社會主義或統一的思想,卻很容易被荒謬地打為「三合一」的內部敵人,現在,更容易將外省籍的政治對手戴上統派的帽子。

就是因為族群認同與國家認同的高度相關 (coterminous),不管是掌有國家機器、或是在野的族群菁英,往往為了一己的政治利益,很難抵抗把國家認同當作工具的誘惑,不惜以國家安全的藉口來鞏固政權、或是進行奪權。我們如果把相同的政治運作轉移到國際場景,要是政治人物把國家認同為商品,當然就不排除視對方的出價來決定要如何來重新定義認同。我們當然不能假設族群菁英與群眾的目標都是不一致的;很可惜,人們很難分辨認同論述者為自私的政治「尋租者」、還是無私的「道德企業家」

。

從政治發展的角度來看,族群衝突勢必會挑戰到政府的正當性,使台灣民主鞏固的任務倍加艱難;從經濟發展來著眼,政局不穩一定會使外資、或旅遊卻步;從外交拓展作考量,如果台灣予人歧視少數族群的負面印象,國際社會很難伸出援手;從國家安全的顧慮來看,內爭恰好給俟隙的外敵介入的機會,侵犯國家主權。如果衡量西太平洋的區域安全,台灣的動亂不可避免將威脅國際秩序。

如前所言,國家認同不免受到外來因素而加緊凝聚、或造成分歧 。特別是對於準國家而言,國家主權的挑戰、或是國家安全的威脅,往往來自外部,而非百姓 (Tickner,

1995: 181)。對於中國來說,台灣的分離是帝國主義者的陰謀,故意要分裂中國、使中國積弱不振;因此,中國否定台灣住民有自決權、否定台灣有國家主權。在這樣的認知下,為了要達成政治統一,一方面以血濃於水動之以情、施加經濟利益的誘惑,另一方面又以軍事威脅來強制安排「一國兩制」。

在長期以來的外部戰爭威脅下,島民逐漸接受與對岸不同的獨特的認同,也就是「中華民國在台灣人」:既為中國人(文化上的華人、血緣上的漢人、中華民國國民)、也是台灣人(台灣的住民);同時,既不是中國人(中華人民共和國國民)、也不是台灣人(鶴佬人、本省人、或白浪

)。如果說台灣的住民有甚麼共同點,最沒有爭議的 ,應該是反對目前的中共政權、以及中華人民共和國,然而,如果中國民主化了,是否台灣就要與之統一,內部尚未有充分的討論。

不同族群間容或有不同的集體記憶,並不表示彼此無法對未來作共同的想像,尤其是建構大家在政治、社會、經濟、及文化上都願意接受的規範、制度。然而,即使陳水扁總統願意效忠中華民國,民進黨近年來也以調整為「中華民國在台灣=台灣獨立」,軍方仍有「為何而戰、為誰而戰」的疑慮。如果這只是對政權轉移過程中可能發生的族群歧視,那麼,透過協商來作制度化權利分配、或至少要訂定反歧視法、甚至於對少數/弱勢族群作保障名額,這些努力在政治上都是可行的;最困難的是認同的調和。

原本,不論是個人、還是集體認同,都可以根據情境的變動來調整,然而,一旦認同被本質化以後,認同的凍結將被等同於群體 存活的指標,那就很難找出妥協的空間。根據「多元文化主義」(multiculturalism) 的精神,一個人可以同時有多重認同,尤其是國家認同與族群認同為上下位階,應該是可以相互包容,只要前者不是根據多數/支配族群的意願來定義、而且後者的特色保證不被打壓。然而,當族群認同是建立在特定國家認同/定位之際,勢必有兩種(或以上)國家認同,譬如追求獨立的魁北克人認同與加拿大國家認同(聯邦)是相互排斥的。

同樣的,如果外省族群認為當中國人就是其族群認同最重要的基礎、不可動搖,誓言要國家保障其獨特的集體認同,即使中國沒有運用政經誘因來推波助瀾,我們也必須審慎考察,而非一味加以譴責,畢竟,國家認同、政治立場、或是意識型態沒有對錯,只有選擇的過程是否合理 。如果我們同意,過去動員戡亂時期對異議思想的打壓,是違反民主原則的話,當然,現在就不應該重蹈覆轍。

中國認同與台灣認同可以相容嗎?如果前者是國家認同、後者是地方認同,那是上下位階的關係,也就是在國家定位上,台灣要臣服於台灣、要接受地方政府的地位,也就是接受「一國兩制」的公式;大部分的台灣住民應該不會接受這種詮釋。再來,如果兩者兩者都是國家認同呢?也就是接受雙重效忠的可能性如何?其實,近年來,國人取得雙重國籍者日盛,而且在全球化的發展之下,「離散」(diasporas) 的情況普遍,也就是居於異鄉、卻關心家鄉的安危;如果我們願意接納海外鮭魚返鄉,甚至於企業界主張引入對岸的高科技人才,卻擔憂「中國離散者」(Chinese diasporas),原因何在?最大的隱憂是中國與台灣敵對;如果將來兩者的關係有如台、美間一般水乳交融,那就令當別論。最後可能一種是折衷式的思考,也就是視中國認同為文化認同、視台灣認同為政治認同。如此,「中國」(China) 代表的是文化、歷史、血緣上的中國,也就是國際上「華人」(Chinese) 的意思;陳水扁總統目前對台灣的定就是「華人國家」。不過,這種構思必須先取得原住民的諒解,畢竟,並非所有的台灣住民來自中國大陸、或是對非原住民的故國有感情上的羈絆。或曰台灣的人口組成以主觀上自認為是所謂的「漢人」為主,並無大礙;然而,由諸如澳洲、紐西蘭、及加拿大等墾殖國家 (settlers' state) 的發展趨勢來看,即使人口再多,以任何單一族群的文化來定義國家認同,都是對少數族群的不尊重。

陸、國家安全模式的選擇

戰後以來,由於中國一直不能忘情對台灣的領土野心,因此,台灣的國家利益大致是以國家安全來作定義。為了確保台灣的國家安全,除了加強整治軍備外,在不同階段,曾經有不同的模式被建議、或嘗試過。這些看法大體可以從現實主義、或理想主義的觀點來考察 。

在冷戰時期,美、蘇兩個霸權倚仗核武相互對峙。美國在全球各地廣結多邊或雙邊的軍事結盟來圍堵共產集團。在這種國際局勢下,台灣的安全大致透過與美國的『協防條約』(1954) 來獲得保障。從1970年代起,美國因為尋求與中國進行戰略性合作來對抗蘇聯,不得不放棄與台灣的邦交,但是美國國會隨即通過『台灣關係法』(1979) 來取代協防條約。儘管當前美國對台灣的戰略承諾刻意含混其辭,但是『台灣關係法』的實質效力可說是「准軍事同盟」,而且也在1995-96年台海飛彈危機中獲得印證

。

隨著蘇聯在1989年解體,國際體系出現結構性的變化,中國對美國的戰略價值相對下降。中國的軍費在1980年代維持穩定,但是在1990年代開始成長;美國內部迄今對於中國在軍事現代化後是否會構成威脅,尚未能達成共識。『美日安保條約』新方針的提出 (1997年),即使未必是用來圍堵中國,至少也有透過軍事統合來維護東亞均勢的用意。在這個背景之下,如果台灣與日本在軍事上進一步接觸的努力,或可視為藉日、美聯盟的鎖定 (linkage) 來強化美國對台灣的軍事保障承諾 。

相對的,若是從理想主義的角度來看,如果能透過全球性、或區域性集體安全 (collective security) 機制,或可藉著軍事綏靖來嚇阻潛在性侵略者的擴張主義。然而,由於中國在聯合國安理會享有否決的特權,台灣連加入聯合國都不得其門而入,更遑論企盼集體安全的適用。前總統李登輝雖有亞洲集體安全之議,但是除非取得東亞所有強國 (美、日、中) 無異議的支持,終究是空中樓閣,再不就是將中國排除在外的軍事同盟。如果要將美、日、台之間在東北亞的準安全共同體關係擴大包含中國(以及朝鮮半島),還是要看美國(以及日本)對於東亞安全的建構是否有共識。

如果說軍事結盟是建立在共同的敵人、安全共同體是建立在共同的認同的話,第三種安全模式是建立在彼此的共同利益,也就是歐盟、以及北愛模式。近年來,一直有人援引西歐/德、法戰後的經驗,主張透過兩岸之間的經貿合作來降低潛在的政治衝突,這就是「新功能主義」的思維。然而,由於兩岸的歧見並非一般單純的領土之爭而已,而是中國強硬否定台灣存在的正當性,再加上兩國先天存在的社經差異、以及懸殊的版圖,長此以往,兩岸的經貿關係將是台灣倚賴中國,而非相互倚賴 。

陳水扁總統於元旦文告中提出「統合論」,嘗試建構台、中關係的新架構。雖然陳總統在其他場合指出,他心儀的統合模式是指「歐盟模式」 ,卻仍然未能明確表示要將台灣帶到何種境界。就

實然面 (positively) 而言,到底目前的歐盟是何種形式的統合,學術上並無定論;即使就 應然面

(normatively) 而言,歐盟成員國對於歐盟的發展仍有各種不同的期待──有國家希望能進一步朝聯邦體制發展,有些國家希望能停留在功能上的協調,譬如說經濟統合,或是在國防、外交的協商而已,因此,頂多願意接受某種邦聯的形式。

當然,也有人主張,只要台灣同意與中國統一,就沒有武力犯台的擔憂。然而,在彼此認同仍有差距之際,政治合併只不過是把跨界的齟齬轉換為國內衝突,台灣將淪為西藏、車臣。因此,這種束手自縛的作法幾近於討饒,不能算是真正的選項,除非是連自衛性國防 (defensive defense) 也反對者。

柒、結語

在冷戰時代,避秦於台灣的中華民國政府採取漢賊不兩立的政策,把台灣與中國的關係定位為國共內戰的延伸,是誰為正統之爭;在國家認同的建構上,國民黨政權的「大中國主義」的,因此,兩岸統一是神聖的目標,是你死我活的競爭。然而,面對中共血洗台灣的威脅,台灣安全的唯一策略就是如何以軍事結盟來確保生存。

從1970年代起,中華民國在聯合國的席次被中華人民共和國取代;即使面對中國在國際上的孤立,國民黨當局仍然堅持「一個中國」的立場。自從美、中建交 (1979),中國對台灣改採和平攻勢,要求三通四流、國共談判,台灣仍存戒心,採取「三不政策」以對,本質是被動的自保策略。一直到解嚴以後 (1987),政府才基於人到考量而開放「大陸探親」。其實,當國民黨在十二全大會上 (1981) 提出「以三民主義統一中國」,早已放棄取而代之的敵意。

李登輝總統任內初期原有西和的傾向,國家定位是「一國兩府」。在宣佈結束動員戡亂時期後 (1991),又宣告治權僅及台灣,事實上就是放棄對大陸的主權所有。然而,即使台灣委曲求全、自我定位為政治實體,中國未能相對釋出善意;特別是「一個中國、各自表述」的默契,卻被援引為矮化台灣為地方政府、圍堵台灣外交發展的藉口。在他下台之前,終於有「兩國論」(1999),也就是正式走向「兩個中國」。

陳水扁總統在1991年曾提出「一國兩國」的概念,即「一個文化中國、兩個分治國家」,也就是台、中間為互不隸屬、統治、管轄的「兩個華人國家」。他在選舉過程中中國政策的基調,是台灣與中國是「兩個國家的特殊關係」,給選民蕭規曹隨的印象,也就是「兩個中國」的立場。他對獨派表達的基調是「一邊一國」的態度,與「一台一中」的願景仍有相當的差距。

陳水扁總統在當選後急欲與中國進行關係正常化,在就職演說中提出『五不』來安撫對岸,並且有鬆動前任政府「戒急用忍」政策的明顯跡象;他宣示只要一個中國不是原則,聯邦、邦聯、國協都能談,甚至於試圖以歐盟的統合模式來架構台、中關係。我們可以看出陳水扁總統的短期策略,是要先穩住對外關係,以便全力衝刺內政的表現;因此,當他將所謂的「新中間路線」運用到國家安全事務,最高目標就是全力營造要與中國謀和的氣氛,將自己塑造為「和平的締造者」。當然,到底台灣要與中國統合與否、要朝政治、經濟、或安全面向的統合發展,還是決定於民意走向;只不過,要選民作出最後裁決之前,除了菁英的論述、以及民間的討論仍有不足外,領導者的國家願景應該可以更清楚一點。

原本,國家認同困擾並不一定會造成國家安全上的擔憂,只不過,當外部的威脅一再挑戰國家存在的正當性之際,認同危機勢必構成內部對於國家利益、國家安全在認知上的分歧。若要化解中國的威脅,台灣必須先建構自己的國家認同,也就是透過認同政治來了解自己、他者、以及確認彼此的敵友關係,才有可能說服國際社會接受。當前台灣的國家認同建構是建立在中華民國的名目上,也就是對『中華民國憲法』(含增修條文)的接受,同時將國家界定在台澎金馬的疆土上,文化上則定位為華人/漢人國家。

我們以為,關鍵在於台灣的住民是否想要與對岸的「大陸同胞」組成一個國家,也就是彼此是否同屬一個 [政治] 民族。如果大多數人的答案是肯定的話,就表示他們認為,「台胞」與「陸胞」不只享有共同的過去(歷史記憶),並且在現在擁有共同的利益、面對共同的威脅 (日本、及/或美國?),更要共同開創美好的未來,包括政治制度、社會結構、經濟安排、以及文化價值。然而,這些共同想像的基礎何在?究竟是過去的緬懷、現在的享受、還是未來的期待比較重要?如果大家珍惜經濟發展、民主化的成果的話,這些都要生/長在台灣的所有住民共同決定。台灣前途議題的討論是可以開放的,然而,決策的過程一定要先由內部取得遊戲規則的共識,譬如非暴力、尊重少數(甚或少數否決),而非廉價而僵硬的投票主義。

*發表於「全民國防與國家全學術研討會」。台北,2001年9月13-14日,台灣國家和平安全研究協會主辦。

(參考書籍請洽作者)

本網站之文字歸本人所有

未經許可,請勿重製、轉載、或其他任何形式的盜用

如蒙連結,請勿以貴視框包住。