|

建構台灣政治史的嘗試 |

|

|

作者 |

施正鋒 淡江大學公共行政學系副教授 |

|

日期 |

2001/8/10 |

大家都知道,台灣是一個移民社會,除了最早期的原住民同胞,大多是歷代從中國大陸遷移而來。

李登輝

(1999 [1995]: 77)

現今的「台灣人」,是由馬來、印度尼西亞系(原住民系)台灣人,和漢族系台灣人所構成

史明 (1993: 4)

台灣人攏麼想要獨立,將來有一天會獨立,總統由台灣人做。

連戰(許世楷,2001: 49)

台灣與中華人民共和國是兩個互相獨立、互不所屬的華人國家,應發展國際的特殊關係。

陳水扁 (《聯合報》2000/4/21)

先天的我們﹝台灣人﹞繼承印尼、葡萄牙、西班牙、荷蘭、福建、廣東、以及日本人的血統,換句話說,融合原住民、漢、日、拉丁、Tuton諸民族的血統。

廖文毅(黃昭堂,1998a:78)

今天我們挺身而出 是要嚴正地告訴台灣人民與政府 我們是台灣的原住民族 因為我們沒有消失 我們被強迫地隱藏自己 在忍受民族屈辱下延續民族星火 轉換另一種身分生存在台灣社會

『平埔族群宣言』(2001/2/27)

早期的台灣民族主義理論與現在的台灣民族主義理論(認同論)有一個共同的問題:沒有為平埔族定位。

黃昭堂

(1998b: 166)

前言

近年來,台灣人進行民主鞏固,除了對外積極尋求「國家肇建」(state-making)及獨立自主外,對內還有「民族塑造」(nation-building) 的迫切課題;也就是說,政治上的民主化必須建立在一個具有現代意義的「民族國家」(nation-state) 之基礎上,否則,國家的主權 (sovereignty)、以及政府的正當性 (legitimacy) 勢必會不斷遭到來自內外的質疑、挑戰。具體而言,我們對外要抗拒中國併吞的野心,強調彼此在政治、經濟、社會、文化、甚至於血緣上的「差異」(differences);對內則要有建構以台灣為主體的決心,強調所有住民的共同點,也就是「認同」(identity)。

如果我們接受

Benedict Anderson (1991) 的說法,民族是一種「想像的共同體」(imagined community) 的話,那麼,無形的共同歷史、經驗、及記憶,可以超越有形特色的差異,不管是血緣、或文化特質,進而發展成主觀上的共同意識,也就是「集體認同」(collective identity)。除了取決於大家對於未來的政治、經濟、社會、以及文化制度,是否能達成起碼的共識外,也端賴眾人是否對於過去的認知能獲得妥協。因此,建構台灣政治史的努力,自然是台灣民族工程的關鍵之一。

在本研究裡,我們以「墾殖社會

」的概念來建構台灣的政治發展,用族群關係的角度來鋪陳台灣住民與外來政權的互動,解析台灣史上的族群關係,再來以族群結合的角度來看民族塑造,分別分析土生漢人的creloe民族主義、原住民族運動、以及渾沌的mestizo民族認同,最後將探尋「混合」的概念化。

墾殖社會的政治結構

「墾殖國」(settlers'

state) 是由「墾殖者」(settler) 建立的國家;一般的「移民」(immigrant) 多半只求寄居社會 (host society) 的接受,而墾殖者則要在新天地有自己的國度,要切斷與祖國 (home country) 的政治從屬關係、以及文化臍帶關係而 (Hartz,

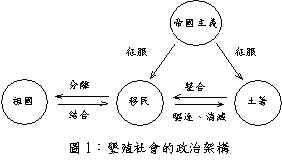

1971)。此外,台灣與諸如美國、加拿大、澳洲、或紐西蘭等墾殖國不同,還要不時面對外來征服者入侵的威脅。在這樣的架構下(圖1),台灣的漢人移民必須三面作戰,同時要面對祖國、帝國主義者、以及土著。

在台灣歷史上,曾經被當作祖國的有明朝、清朝、以及中華民國;當然,統派是以中華人民共和國為祖國。到底祖國代表的意義是甚麼?究竟要迎合、還是排拒?對於明鄭屯墾的軍民、或是高舉「反清復明」大旗者來說,明朝只不過是精神託付所在,因此,在歷來的台灣史論述中,並非台灣人抗拒的對象。相較之下,清朝以武力強行將台灣納入中國版土,先人不滿被異族征服,自然要作保鄉衛土式的抗爭;在日治時代,原先拒絕薙髮的台人

卻又無由地追憶過去的百般好,除了遙想唐山作為心靈上的寄託,或許也有幾分是以想像中的文化優越性,作心理上的自我防衛機制。

台灣與中華民國原本沒有關係,因為自從中國將台灣割讓日本,彼此的任何牽連從此一刀兩斷;事實上,當中華民國在1911年建立之際,台灣人早已不是中國人。只不過,在日本人的殖民統治之下,仍有人毅然渡海返回「想像中的祖國」,也就是所謂的「半山仔」;其實,若非有祖國作為精神上、或軀體上的庇護所,台灣人獨立建國的意識或許會更早確立。台灣人在戰後視中華民國 (或國民黨政權) 為漢人統治,並未加以挑戰或懷疑,甚至以「重見天日」來看待「光復」。即使到現在,中華人民共和國依然是某些人朝貢的宗主國,這當然是超越了感情上的羈絆、或是對出生地的思念。

帝國主義者

(imperialist)、殖民政府 (colonialist

government)、以及外來政權 (alien regime) 所指涉的意義不同,在台灣卻往往被交互使用。我們以為,帝國主義者包含荷蘭、西班牙、日本、國民黨政權、以及中華人民共和國。對於台灣人來說,荷蘭、西班牙、以及日本殖民政府是帝國主義者,殆無疑義,因為他們都是異族的政權。相對的,作為明朝旁支的鄭氏王朝,卻從未被視為外來政權 ,恐怕是因為這是一個漢人政權;鄭成功驅逐紅毛番荷蘭人,台灣才能成為漢人的天下,此外,更何況由於他進行「反清復明」的大業,當然是民族英雄。然而,戰後避秦而來的國民黨政府,同樣是以漢人為主,為何會被視為外來政權?由「反攻復國」式的流亡政府

(expatriate) 到蔣經國的本土化,即使外省人漸由「離散的中國人」(Chinese diaspora) 土斷為某種台灣人,只要族群間的垂直分工關係存在,這就是一個採取「內部殖民」(internal colonialism)

(Hechter, 1975: 8-9) 的外來政權,也就是黃昭堂

(1998a: 4) 所謂的「沒有母國的殖民王朝」。

自從由李登輝的「中華民國在台灣」、到陳水扁的「台灣中華民國」,逐漸本土化的中華民國政府是否仍為外來政權?站在原住民的立場,由被軍事征服、土地剝奪、政治支配、到經濟剝削,任何以漢人為中心的政權都會被視為外來者。站在漢人的立場,只要他們自己不是「反對獨立者」(loyalist),任何主張與中國作政治統合的台灣政府,都不脫外來政權的本質。

比起中華民國,中華人民共和國完全與台灣沒有任何淵源。其實,台灣人是在中國國民黨的統治下,才真正地對中國這個歹厝邊起反感。由戰後到1980年代這段東西陣營對峙期間,台灣與中國的關係為相互敵視的交戰團體;即使在冷戰結束之後,中國仍然不能忘情對台灣的領土訴求,在國際上又百般封鎖,台灣人自然很難不視這個霸權為帝國主義者。

在這個架構下,土著就是「原住民」(indigenous peoples),意指在墾殖者尚未來到之前就已經居住在此地者,並不一定要有考古證據來證明他們是最早的住民。如果我們不排除漢人墾殖者為「本地人」(native) 的情況下,可以把台灣的政治發展過程,看為是如何將一個傳統的漢人墾殖社會,轉換為一個現代民族國家的嚐試,因此,漢人墾殖者與原住民都可以算是塑造中的台灣民族的成員。

不過,除了墾殖者以外,戰後的台灣又進入一批隨著國民黨而來的新移民。這批通稱為外省族群的群體可以說是政治性難民,因為他們的移民是被迫的;相較之下,早先來的鶴佬或客家族群,大多是自願前來的經濟性移民。除了遷徙的動機不同,兩者的族群認同 還表現在民族認同(中國人vs. 台灣人)、以及國家定位(統一vs.

獨立)上的差異;當李登輝提出「兩國論」之際,蘇起忙著以「一族兩國」(two states in one

nation) 來抵消,這當然不是情感上的牽掛在作祟而已。即使沒有外在因素的干擾,只要外省族群堅持以內地人的優越感來鄙夷海洋島國,族群間就無法取得心靈上的和解。

此外,在政治上與中國藕斷絲連的「復辟份子」(restoration) 也值得我們探討,比如鄭成功王朝、日據時代的祖國派、國民黨政權、或是當前所謂的統派。他們或直接與祖國的當權派競爭統治的正當性(法統),比如鄭氏、或蔣家國民黨政權;再不就是以「民族統一」(irredentism) 的外貌來依附祖國,進而與殖民政府(譬如說日本)、或是墾殖者所建立的政權(譬如中華民國在台灣)角力。不論是那一種動機的復辟主義,祖國的政治勢力不免會被引入,勢必延緩墾殖國家的民族塑造。此外,萬一復辟份子成功地在墾殖地移植其王朝(要是當年蔣經國的接班人不是李登輝),那麼,獨立建國的過程必須再加上社會革命。

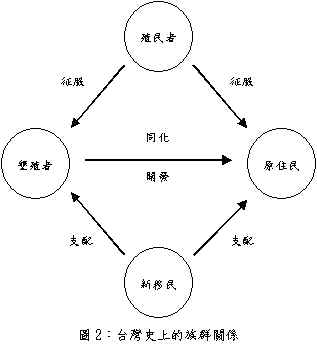

我們可以將圖1修正為圖2。只要新移民與祖國的羈絆無法割捨,他們在概念上與墾殖者必須區隔,也就是說,移民要再細分為墾殖者、以及新移民。而新移民這個範疇是否消失,一來取決於他們與墾殖者的歷史鴻溝是否能跨越,二來決定於現有的住民接受新移民的願意,譬如說外勞、或是企業界要求開放的中國高科技人員,是否可以賦予住民、或是公民的身分。此外,只要祖國帶有殖民的性格,它與帝國主義者的差別就不會太大,兩者因此可以合併為一。

史上的族群關係

我們接著以族群化

(ethnicization) 的觀點來進行考察

。就文化層面來看,台灣是一個多元族群 (multi-ethnic) 的社會,有原住民、外省人、客家人、以及鶴佬人;就血緣層面來看,台灣勉強也算是多元種族 (multi-racial) 的基因庫,有屬於馬來波里尼西亞種 (Malayo-Polynesian) 的南島人(Australoid、即原住民),以及屬於蒙古里亞種 (Mongoloid) 的漢藏人(Han-Tibetan、即漢人);就政治層面來看,台灣也可以視為多元民族 (multi-national) 的國家,有漢人想要建構的台灣民族 (Taiwanese nation),更有原住民族 (indigenous peoples) 。在錯綜複雜的族群結構裡,我們在追求「同中存異」的同時,又要兼顧「異中求同」。

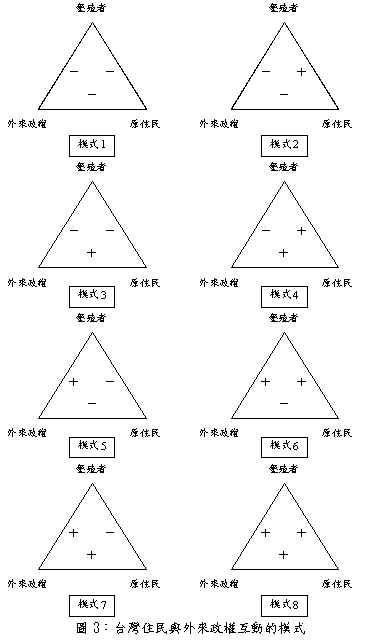

我們如果能將殖民者與新移民合併成外來政權,邏輯上來看,有可能是新移民依附、甚至於掌控外來政權,也有可能是外來政權並未帶來大規模移民,更有可能新移民已經與墾殖者合而為一,那麼,台灣住民與外來政權的互動將是一個戰略三角的關係。我們可以歸納出八種可能的模式(圖3)。

模式1:外來政權同時要征服彼此不合的墾殖者、以及原住民。

模式2:墾殖者與原住民結合起來對抗外來政權。

模式3:外來政權以原住民來平服墾殖者。

模式4:原住民同時與彼此交惡的外來政權、以及墾殖者交好。

模式5:外來政權以墾殖者來征服原住民。

模式6:墾殖者同時與彼此不合的外來政權、以及原住民交好。

模式7:外來政權同時與彼此不合的墾殖者、以及原住民交好。

模式8:外來政權、墾殖者、以及原住民相安無事。

我們可以進一步將上述八種互動的模式歸納成四種策略:首先是三角對抗(模式1),也就是大家都要進行兩面作戰,這是最不穩定的結構,只要有一方想打破這種僵局,就有醞釀合縱連橫的可能。再來是聯合陣線(模式2、模式3、模式5),由兩方聯合起來對抗第三者。這是一種均勢平衡 (balance of power) 的思考,也就是結合次要敵人來牽制主要敵人,也對於外來政權來說,是方便的以夷制夷手段;結構上來看,這種結盟是一種準兩極抗衡,比較穩定。

其次是浪漫三角(模式4、模式6、模式7),由一方主導,與敵對的兩方同時交好、或是採取等距離的來往,同時要想辦法防止二者結合。最後一種可能是三者達成整合(模式8)。

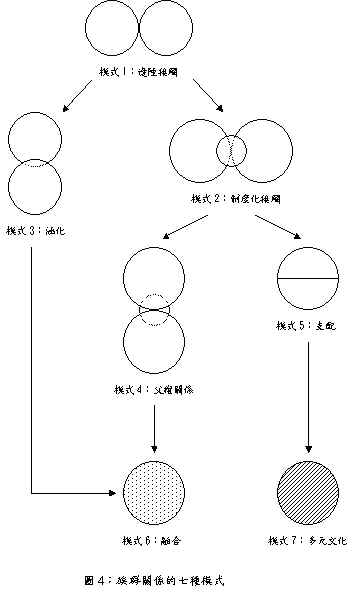

我們進一步運用Michael

Banton (1967) 有關種族關係的分類,將兩個族群之間的關係歸納成七種模式(圖4)。

模式1:邊陲接觸 (peripheral contact) 是指兩者偶而有短暫的接觸,只在邊陲地帶作有限的財貨物交換、或是邂逅,並未真正的進行互動。譬如早期來自中國、或日本的海盜與原住民的短兵相交,甚至於牡丹社事件。

模式2:制度性接觸 (institutional contact) 是指兩者維持固定的接觸,然而,彼此保有自己的中心結構,不因彼此的外圍作互動而有所變動;由於雙方並無資源上的競爭,這可以說是一種共生的關係。譬如荷蘭人與平埔族。

模式3:涵化 (acculturation) 是指隨著兩邊的接觸日漸頻繁,彼此開始感受到競爭的壓力,同時也要進行文化上的調適。一般而言,是由政治力量來決定涵化的程度,也就是說,被支配的一方往往會被迫作自我調整,甚至於達到完全同化。譬如幾乎已被完全漢化的平埔族。

模式4:父權關係 (paternalism) 是指兩方進行垂直式的制度性接觸,也就是除了彼此各自維持自己的結構外,並由支配者決定要作多少接觸。在殖民統治下,帝國中心與殖民地沒有直接接觸,而是由前來的統治者、拓殖者、或是生意人來進行中介;有時會允許被殖民者保有原來的政治結構,以利間接統治。譬如說日本在台灣的殖民統治。

模式5:支配 (domination) 也是一種垂直式的關係,即使兩邊有廣泛的接觸,彼此卻在各方面涇渭分明,彷彿是中央與地方的關係;即使有選擇性的收編,基本上是「一個國家、兩個社會」。譬如過去的國民黨統治。

模式6:融合 (integration) 是一種「你中有我、我中有你」的境界,尤其是在大量通婚的情況下。不過,經過這種類似「大鎔爐」概念的循循善誘下,少數族群往往會選擇自我同化,終究,其特色將只有點綴性質。譬如鶴佬客。

模式7:多元文化 (pluralism) 也就是各族群可以保有自己的特色,不過,原生上的差異不再決定個人政治權利、經濟資源、或是社會地位的取得,譬如語言,或稱為「色盲」的途徑。這是澳洲、以及加拿大的作法。

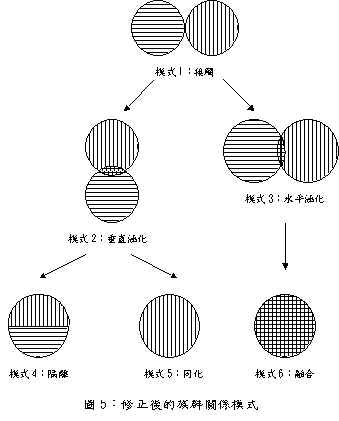

我們將上述模型重新歸納,先將邊陲接觸、以及制度化接觸合併為接觸(圖5、模式1);再來將涵化細分為垂直涵化(模式2)、以及水平涵化(模式3);最後將接觸後的結果分為隔離(模式4)、同化(模式5)、以及融合(模式6)。

隔離

(segregation) 是指族群間雖然有來往,但是在居住、甚或就業上有所區隔;這可以說是維持支配關係的手段之一。在眷區改建、以及民主化之前,外省、本省族群間的關係可以視為某種隔離。

同化

(assimilation) 是指弱勢的族群在垂直涵化的過程中,被迫將主流文化完全內化,因此,即使是自我選擇,反映的是支配的關係,甚至於要掩藏自己的認同。其實,由水平涵化到融合,最後還是免不了同化的命運,除非社會能普遍接受多元文化的價值觀,並且採取妥適的政策機制。譬如說那些已經中國化的台灣人。

在這裡,我們把多元文化當作最終的境界,不再視為互動過程的模式。

族群結合與民族塑造

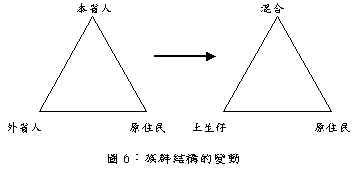

在戰後,墾殖者的後代開始被稱為本省人,而外來政權其實就是外省族群控制國家的機制,原住民是雙方可以結合的對象(圖6、左邊的三角形)。對於人數眾多的本省人,國民黨的做法是吸納少數願意接受收編者為樣板,利用日治時代留下來的組合(農會、水利會、漁會)進行間接統治,同時扶植、鼓勵地方派系的發展及制衡,並分化客家人與鶴佬人的歷史齟齬。對於人數稀少的原住民,國民黨大致以分潤的方式來收買菁英,同時要防止各族的團結。對於已經相當漢化(鶴佬化、或客家化)的平埔族,國民黨的基本態度是不信任,因此剝奪其『中華民國憲法』下「少數民族」的特殊身分,也就是視之為本省人。

我們可以看出來,國民黨政權絕對不願意本省人與原住民結合(圖3、模式2),譬如在二二八事件中短暫出現對抗外來政權的聯合陣線。因此,當本省人以本土住民的身分喊出「乞丐趕廟公」、期待「台灣人出頭天」之際,原住民便被慫恿出來挑戰,以「誰是真正的台灣人」來否定本省人自決的正當性 。這或可解釋本省人政治菁英多對於原住民議題的意態闌珊。

對於大多自認為是漢人後裔的本省人來說,原住民只不過是相對於「平地人」的「山地人」;太平洋戰爭、以及二二八事件中曇花一現的結盟,並不能改變漢人自我中心對「番仔」的輕蔑。對於原住民來說,所有的漢人原本都是「白浪」(歹人),特別是面對本省人的視若無睹,國民黨的恩寵來得實惠多了;此外,外省老兵與原住民女性的通婚,也拉近了第二代合作、提攜的可能,尤其是在影劇圈。當然,現代墾殖者持續採取的資本主義式土地侵蝕,也讓原住民菁英憂心忡忡。

由1970年代到1980年代,海外的台灣獨立運動開始改變民族認同的論述,主張凡是「認同台灣、願意為台灣打拼的人」都是台灣人,否則就是中國人,因此,只有「台灣人vs. 外國人」之別,並沒有所謂的「本省人vs. 外省人」。這種願意以主觀認同來接納外省人的作法,是用來與國民黨的「大家都是中國人」抗衡。這是務實的妥協,因為外省人第二、第三代已經漸次出現,大家體會到早期「反阿山」的排他性口號不符人道。以圖6的三角關係來看,就是要吸納外省族群,策略上是要在分類的虛無化。

李登輝在1990年代進行國民黨威權體制的瓦解,主要的結盟對象是本省人,尤其是在1996年的首度總統直接選舉中,不論是「台灣人要團結起來」的口號、還是「棄彭保李」的策略性投票,隱約中洋溢的是反外省人的意識,難免導致外省族群在精神上的疏離。然而,在1998年的台北市長選舉中,李登輝以「新台灣人」的包容性論述幫助馬英九贏得選舉,昨是今非,當然是無法繼續排拒土生土長的外省人為台灣人。

在這同時,外省族群也漸次體會到,即使在主觀意願上萬般不願放棄中國人的民族認同,堅持拒絕台灣人的身分是對自己不利的。特別是在廢除身分證/戶籍資料上的籍貫註記後,只要能學成「台灣話」(鶴佬話),就可以立即被接受,那麼,不管是「中國的台灣人」、還是「台灣的中國人」,對個人而言,就不再迫切了。也就是說,國家定位與民族認同並沒有族群或個人的生存來得重要,除非外省人堅持要以對外的定位(取回、或效忠中國)來定義自己。

當本省人與外省人在概念上被合併,彼此的齟齬似乎獲得舒緩的空間。不過,土生土長的身分並不能解決政治權力分配的難題,而外省人也質疑是否要被迫放棄自己的文化認同。然而,即使暫且不談國家前途定位,即所謂的「統獨休兵」,本省人對於外省人的認同未免好奇,究竟「中國人」是血緣、文化、或是政治認同,也就是想要探尋其可能隱含的民族認同意義。

在中國強化文攻武嚇之際,統派的附和讓人驚覺到含混的「愛台灣」並不排除「效忠中國」的可能性。當籍貫(出生地)、與語言相繼失去作為日常生活所需的族群辨識功能之際,美國式的「忠貞考核」卻很難不被解釋為「歧視逆轉」。在不排斥他者的前提下,本省人開始有自我區隔式的防衛性機制,也就是從原生的特質去想像「混合」的祖先來源,進而建構嶄新的本土認同。新的族群結構儼然成型(圖6、右邊的三角形)。

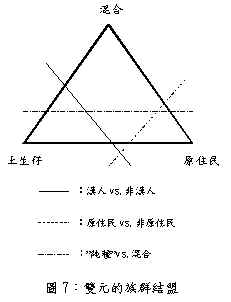

在這樣的族群三角關係中,台灣人的民族塑造要如何來進行?如果我們同意階段性的共識尋求是較為可行的話,就是先作雙元性的族群結合來切入(類似於圖3的模式4、6、7),再來協商彼此在台灣人認同中的定位,那麼,結合的方式有三(圖7):由土生的漢人相對於非漢人(原住民與混合者的結合)、原住民相對於非原住民(土生者與混合者的結合)、或是混合者相對於所謂的「純種」者(土生的漢人與原住民的結合)。我們分述如下。

土生漢人(creole)的民族主義

在華人悠久的五千年歷史、以及漢人四百年的墾殖史觀點下,由發現、探索、征服、墾荒、到開發,「墾殖者」(settler) 被描述為在蠻荒之地 (frontier) 披荊斬棘的英雄,因此,他們所呈現人定勝天、堅苦卓絕的精神,是要被主流社會所肯定的。

隨著墾殖/移民社會的逐漸「土著化」 ,土生土長的漢人(本省人)對於外來政權的漸生不滿,便有所謂的「三年一小反、五年一大亂」。一直到近年來方興未艾的「本土化」(naturalization) 運動,可以視為對外來佔領政權得抵制。自從李登輝取得國民黨政權以來,在民主化的過程中,「中華民國」已經由「中華民國在台灣」逐漸演變為「台灣中華民國」,反映的是內部族群對於政治權力的重新分配。不過,由於來自中國的軍事威脅來得真確,這個漢人國家勢必要進一步本土化;以文化民族主義的角度來看,就是如何恢復獨特的台灣文化,進而創造、確認台灣民族的存在。這種浪漫的民族塑造方式,表面上是採取本質式的民族認同,事實上,是要住民的身分來建構本地人的集體認同,以取得國家生存的正當性。

然而,到底本土化的內涵是甚麼

?原住民、平埔族、還是土生仔?對於大部分的漢人來說,台灣是一個「華人國家」 (Chinese state),是由土生土長的漢人想要建立的國度;這樣的論述當然是折衷式的作法,在企圖切斷與中國的政治臍帶之際,卻又想要保存華人文化的特色;因此,本土化代表的是「土生仔」(creole)

式的民族主義 (Anderson, 1991)。在這裡,台灣人想要「當家做主」的訴求,代表的是本土菁英對於外省族群長期支配的不滿,特別是在國民黨體制內上升 (upward mobility) 受阻者。

既然回歸本土成為由壓制中尋求解放的不二法門,那麼,唯有恢復固有的純樸文化,長期被禁錮的靈魂才能獲得救贖。如果說漢人要回到中國去尋找源頭是荒謬的 ,勢必要由原住民的文化去搜尋滋潤的母土。不過,只要華夷之辨的種族藩籬仍然屹立不搖,漢人想像中的優越性依然揮之不去,那麼,不管是原住民、或是混合者,都注定淪為要被同化的對象。因此,本土化當然不會是尋求「原住民化」(indigenization),而本土文化也絕對不會是看似南洋風味般的原住民文化,終極而言,台灣只不過是漢人倔強地要移植的「新中原」。

在漢人的「民族國家」(nation-state)

想像中,四大族群(原住民、外省人、客家人、以及鶴佬人)的建構方式當然不敢排除原住民

(施正鋒,1998),因為原住民畢竟是亙古以來「真正的 」「本地人」。長期以來,面對漢人社會的蠶食鯨吞,原住民不只是被支配的弱勢者,更是被外來移入的墾殖者所殖民者,土生仔漢人民族運動的訴求就顯得空洞。與中國國民黨政權的「中華民族」論述相較,彼此在形式上的差別不過是心靈歸屬的中心為台灣、還是中國;實質而言,不管是改朝換代、還是政黨輪替,只不是換了一個新的統治者。

原住民族運動

自從太古以來,台灣原本是由原住民自由徜徉的天地。不過,由於原住民的歷史傳承以口頭方式來進行,難免被列為Eric R. Wolf (1982) 所謂的「沒有歷史的民族」(people without history),因此,台灣島史一向是由具有文字的「他者」所作的詮釋(浦忠成,1999)。被污名化的「番仔」身分是漢人發明的,而非原住民自己建構出來的。表面上看來,漢番之別「只不過」代表著分類上的方便,用來區別文明與原始的差異「而已」,事實上卻反映著強烈的「種族主義」(racism) 的色彩,也就是以天生的體質優劣決定一群人命運 。

在族群偏見、以及民族主義的夾縫中掙扎的原住民菁英,當然不滿意被視為國家要「照顧」(patronize)、或「整合」(integrate) 的「客體」(object)。在1980年代興起的「原住民族運動」 (indigenous movement),在本質上,可以視為原住民為了維繫民族命脈、為了捍衛生存權所作的抗爭。具體而言,原運就是要在代議式民主的多數決制約下,如何不被投票主義虛無化;在資本主義的貨幣經濟操作下,如何逃過破產的命運;在華人文化的整合壓力下,如何抗拒同化的壓力;在漢人主流社會的沙文主義睥睨下,如何維持起碼的自我尊嚴 。

原住民菁英一向不願捲入國家定位之爭,唯恐被驅策選邊戰而失去自主性;尤其是當其他族群的國家認同與族群認同糾纏不清之際,原住民的民族認同難保不會被工具化,對於漢人在建國過程中所作的民族共同體的想像自然裹足不前。當台灣的漢人動用台灣民族情感來抗拒中國民族主義之際,原住民的認同會不會被「合併」(absorb)?這種懷疑應該是正常的。譬如漢人以民族自決的原則來抗拒中國的併吞,卻又說台灣為「無主之島」、「化外之地」,彷彿忘了原住民的存在 。從國際法的規範來看,當異族來到之際,台灣並非「無主之地」(terra nullius),而原住民也從未放棄主權,是墾殖者的「國家主權」(state sovereignty) 侵犯原住民主權 。

原住民又如何看待混合者?除了願意接納與他族通婚者的子女外,原運的菁英大致傾向於分享原住民身分予平埔族(尤哈尼•依斯卡夫特特,1997),而新政府的原住民事務決策者多原運出身,對於平埔族的體制內地位已表達樂觀其成的態度,也就是如果能根據日治時代的戶口資料証明自己是「熟番」者,將可回復原住民身分

。這代表的是作為「生番」後裔的原住民對於族群認同的局部開放,而非對所有帶有平埔血統的漢人張臂擁抱;除了如何分配有限資源的考量外,最重要的恐怕是擔心絕無僅有的「原住民性」(indigenousness) 也會被漢人攫取而去。因此,原住民對於混合者的戒慎小心是可以理解的,也就是懷疑他們在主觀上有多少原住民意識。

那麼,作為歷史「主體」(subject)

的原住民,在何種條件之下,願意被漢人國家「吸納」(incorporate)?也就是說,原住民的「民族」(peoples) 究竟要如何與漢人的「民族」(nation) 來接觸(或接軌)?我們或可將台灣定位為由兩個對等民族共同組成的國家,而非「民族中的民族」。這當然不是單一的政治體制 (unitary),也不是地域式的聯邦 (federation),卻比邦聯 (confederation) 的安排更強,我們姑且稱為「特殊的民族與民族關係」。在這樣的架構下,原住民並不是放棄獨立建國的選項,而是同意有條件地行使自決權,並讓渡一些原住民主權,以交換漢人對土地權、以及自治權的讓步 (Kymlicka,

1998)。至於漢人是否願意承認原住民的這些集體權利?那要決定於原住民與漢人國家的「夥伴關係」如何定義。

混沌的mestizo民族認同

在建構台灣民族的過程中,如果將台灣定義為土生仔的華人國家是過於霸道的話,同樣的,如果定位為原住民的國度,可能也不易為漢人所接受的,那麼,又如何創造大家都可以接受的另類「混合」共同體?我們可以有三種想像的方式:平埔族、百越族、以及某種「混合體」(hybridity )。

在四百年來的開發史中,如果說原住民被邊陲化的話,平埔族(熟番、化番)則在漢化的過程中被虛無化。戰後,國民黨政府甚至於拒絕承認平埔族的體制內存在的地位,因為統治菁英相信平埔族已全然消失無蹤。其實,在方興未艾的土生仔民族運動中,我們看到的是一群被漢化 的平埔族「混血兒」(mestizo

),費勁地在扮演純種漢人,以想像中的文化優越感來鄙夷原住民(黃昭堂,1998a:160)。

漢番之別不是單純的血緣、或文化上的分類,或是族群認同的差異,而是強制就文明教化作優劣等級的排序;因此,漢化是一種社會逃避,平埔族用來排拒漢人硬加的種族主義式枷鎖;透過血緣上的融合(圖5、模式6)、以及文化上的同化(圖5、模式5)

平埔族希冀取得漢人的認同 (Brown, 2000)。「只有唐山公、沒有唐山媽」 的單向通婚,只會給平埔族帶來進一步同化的壓力:唯有將自己的價值、態度、以及行為向漢人看齊,才能獲得集體的自我救贖;唯有不斷地進行漢化來提昇個人,才能防止自己的「壞種」出現,才能避免被歧視。因此,水乳交融式的境界不過是自欺欺人的假象。我們可以說,目前果僅存的平埔族多為文化上的creole、血緣上的mestizo。

那麼,充滿浪漫情懷的平埔族論述/敘述 、以及勃勃興起的學術研究

,到底代表的意義為何?或許有不少真正的平埔族人企盼歸樸返真,想要捍衛文化上、及血緣上的純真,也就是要取得身為原住民的榮耀。

然而,對於民族塑造的工程者來說,即使社會中大多數血緣混合者早已遭到文化滅種,如果能取得平埔族的資格,代表的是土地的真正主人之一,縱使承認自己是漢人社會所鄙視的「雜種仔」亦無妨,因為,這將是排拒中國的馬其諾防線。不過,真要將平埔族定義為台灣人的主體,我們以為,至少也要公開承認母系本土的原住民成分,而不是在私下囁嚅。

同樣地,即使台灣的鶴佬人、客家人能以「科學的方法 」證明自己在血緣上有相當的百越、或其他「非漢人」的血統 (林媽利,2001;朱真一,2001;陳順勝,1997;陳叔倬,1997;沈建德,1997),只能說台灣的漢人與中國北方漢人的血緣迥異,也就是「混血漢人」(史明,1992:

27)。是不是台灣因此要與中國福建、廣東作較親密的結合,因為對方也有鶴佬人及客家人?新加坡又如何?是否台灣要加強與越南的關係、要前去尋找真正的百越文化來復興?畢竟,民族是由一群願意生活在同一國度的共同體,而非建立在諸如血緣、或語言般的共同原生特質;面對這種原生式的「去漢人」論述,外省人、及原住民/平埔族又如何參與民族的建構呢?

建構混合體的靈魂

其實,混合體的認同除了可以幫助我們從「血統純正」者的支配中解放出來,同時也可以當作抗拒外來者的民族象徵,更應該積極地成為內部族群整合的粘著劑。否則,混合體將只是另一種形式的壓迫,也就是在自己接受文化上的同化後,不只是尋求卑微的自保,還要回過頭來當支配者的幫兇 (Mörner,

1967: 148; Knight, 1990: 79-80; Graham, 1990: 1; Klor

de Alva, 1995: 249)。

表面上看來,百越族、或是「唐山公、平埔媽」是混合體的論述,其實不然。或許,兩個途徑試圖以血緣上的mestizo(混血兒)來跳開漢人血統、以及華人文化的陷阱,費心地排拒「中國人」黑洞的吞噬,卻又捨不得放棄文化上creole(土生仔)的優越感,在睥睨中,彷彿已經無法欣然接受原住民的純樸文化。誠如黃昭堂 (1998a: 81) 在評論廖文毅的「混血論」時所言,這是要區隔台灣民族與中華民族或中國民族最便捷的方式。然而,面對各種「去漢人」的努力,台灣人內涵的建構必須有超越百越族/平埔族的論述,如此一來,「非百越族」(外省人)、以及「非平埔族」(原住民)才有參與民族想像的空間。

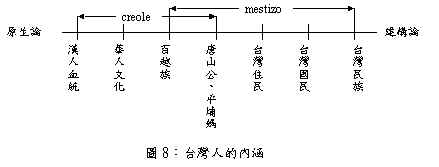

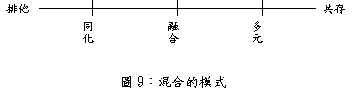

除了原生式的描繪,混合體的靈魂還可以使用其他三種方式來建構(圖8)。「台灣住民」指的是只要在台灣出生,就可以取得住民的身分,強調對土地的愛;「台灣國民」強調對國家的效忠;「台灣民族」則堅持以共同體的實踐來凝聚多元族群。土地只不過是國家的成分之一,重要性在人民之下,本身並無超越人以外的真正價值;同樣地,國家是體現民族的最高政治型式,只有在結合民族之下成立民族國家,國家才有存在的意義,否則,將只是某個族群/階層用來控制他人的工具。至於混合體的內涵,包容性極大化的「多元文化」應該是優於虛矯的「融合」、或是排他性的「同化」(圖9)。

當然,在身受漢人/華人文化支配的台灣社會裡,諸如混合者的概念,不論是 英文的hybridity、miscegenation、mixed race、或race mixture,日文的ainogo,或是西班牙文的mestizo,都面對無法取得妥適的翻譯,因為不論是「混合」、「混血」、「混成」、或「混生」,都脫不了負面的絃外之音,更不用說「雜種」、或「雜生」;「接合」借自植物學上的「接枝」,「複合」與「合成」則有物化之嫌。即使鶴佬話的lum、tau、或gup,也免不了有生物上的聯想。不知「渾沌而生成」的簡稱「渾成」,是否會比較有中性、或正面的涵義?或是暫且接受異國情調般的mestizo?

*「邁向21世紀的台灣歷史學──反思與開拓研討會」。台北,2001年6月3日,台灣歷史學會主辦。

(參考書籍請洽作者)

本網站之文字歸本人所有

未經許可,請勿重製、轉載、或其他任何形式的盜用

如蒙連結,請勿以貴視框包住。