|

�@ �x�W�����������H�v�P���D���[���ꪺ���* |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

�@�I���W �H���j�Ǥ��@��F�Ǩt�[���@�F����s�ұб� |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

���B�e�� �����������H�v�����h�A�O�b�G���j�Ե����H�᪺�ơC�b1960�~�N�A����a�����|�B�ʭ��_����A�}�l���z�ժ̪��ڹJ�i�}���`�F�H�ۭ�����B�ʩ�1970�~�N�b�_���w���_�A�ú����X�����y�]Anaya, 1996: 44-47�^�C�p�X��b1982�~��u�H�v�e���|�v�]Commission on Human Rights�^�U���]�ߡu����H�f�u�@�p�աv�]Working Group on

Indigenous Populations�A²��WGIP��UNWGIP�^�C�p�X��j�|�N1993�~�w���u�@�ɭ�����ڰ�ڦ~�v�A�b1995 �~�ŧG1995-2004 �~���u�@�ɭ�������v�Q��ڤQ�~�v�A�Ʊ��_�@�H����������v�Q���D�D�A��b2000�~���ߡu�����ij�D�ä[�¡v�]Permanent Forum on

Indigenous Issues�^�C �ڰꪺ��������v�Q�B�ʩl��1980�~�N�]�x�W��������v�Q�P�i�|��ŲաA1987�^�A�D�n���ؼЬO���W�B�۪v�B�H���٧ڤg�a���T�j�B�ʡC�g�L�Q�~���V�O�A��������{�P�v�ש�b�ĤT���� (1994) ���o�~�H��a����B�T�{�A�Ѱ���j�|��W�ױ��夤�A�H�u������v���N�Q�Q�æW�ƪ��ε��u�s�a�P�M�v�C�ǵ۰���ҬF���b1995�~���ߩe���|��襼�L�b�A������ߩe�q�O�X�@�A�ש������|�Ū��u��F�|������e���|�v��1996�~���ߡC �x�W�P����B�D�w�B�æ����B�H�Υ[���j���ҿסu���ު��|�v�]settlers�� society�^�ۥ�A�P�˭��藍�ЦӦۨӪ����ު̦p��P������M�ѡ]reconciliation�^�����ȡA�S�O�O�ڰ���{�p��ѥ��D�૬�i�J���D�d�T�]democratic

consolidation�^���ҬɡA�ʼo���|�A�p��غc�X�z����B�~���Y�A��O�ڭ̥�����߭��諸ij�D�C�h�@�B�Ӭݨ�L�S������������D��a�A���Ҥ��ּƱڸs���v�Q�O�١A�]�O�Q������aí�w�B��{���D�B�H�ΫP�i�M�������M����C�Ѧ��ݨӡA�ڭ̹�������v�Q����s�A�ۦ���D�w�W�B�H�άF�v�W�]�Ϊv�������ʡ^���N�q�C �������`�ΤW�x��A�}���n�u�H�H�v�߰�v�A�H�H�v�Ӳ`�ơB�H�ξd�T�ڰꪺ���D�A�Ʀܩ�u����H�v���@�B���J��ڪ��|�v�C�ثe�A���F�`�Ω��U�]�u�H�v�Ըߤp�աv�]2000/10�^�A��F�|�]���ߤF�u�H�v�O�ٱ��ʤp�աv�]2001/7�^�A�åB���b�w�]�u��a�H�v�����]�v�B�H�Ρu��a�H�v�e���|�v�C�ĤG���մ}�i�T�����F�����`�Ρu�H�v�߰�v���D�D�A���ܥ~�泡�P�k�ȳ��N�y��ڤH�v�k��z�ꤺ�k�ơ]2001/2/14�^�A�שy�H�v�O�ٰk�]��ס^�z�X�l�A�䤤��20���C�|�u�������ƤH�v���O�١v�F�t�~�A��ҷ|�]���X�y�H�v�k��סz�]2003/10�^�F���`�Ω��H�v�Ըߤp�դ]���G�y�H�v�k��סz�]2003/11/8�^�]�L�ŸۡA2003�^�C��F�|�H�v�O�ٱ��ʤp�է�b2002�~���G�y2002�~��a�H�v�F���ե֮ѡz�A���Ρu�غc������ڪk��B�T�O������������v�J���v�]��F�|��s�o�i�Ү֩e���|�A2002�^�C���������y��@��������F���ե֮ѡz�h�b����ҥ����ɥN�w�g�m���X�{�]�x�W�������а���|�A1998�^�C �N������H�v�����ʨӬݡA�p�G�C�~���^��������H�v�������ѬO�������D������A����A��a�F�����W���B�H�θ귽��Ѻ�`�A�N�S����k���X���Ī��վ�F���~�A�g�L�P�L�������H�v���ҹ�H��A���F�i�H�i�D�ڭ̥��ӥi�H�勇��i����V�A�]�i�H�ݥX�F���ݭn�j�Ʀ�ظ�ƪ��`���A�H�K�b�N�ӯබ�Q�P�L��@�X�z������A�åB�����ӳv�~�i��i�檺�լd�@�߿j�ޥɦ��������u�@�A�p���@�ӡA�~���i��ֿn�ɶ��ǦC����ơA��������F�����ѥi�a���̾ڡC �ڭ̦b�U���A�|������������H�v�������B�H�ζ���H�v���o�i�A�i�Ӵ��X���Ъ��ާ@�ơA���I�h�b�N�o�ǫ��йB�Ψ�x�W�B����B�D�w�B�æ����B�H�Υ[���j������C �L�B������H�v�B�H�ζ����v���o�i �ڭ̤@��ҿת��u������H�v�v�A����������Φr���O�u��������v�Q�v�]indigenous rights�^�A�o�O�@�ءu�����v�v�]collective rights�^�A��s�H�v���Ǫ̱N����@�O�ҿת��ĤT�N�H�v�C�N�H�v�����o�i���y��ӬݡA�j�P�O�̴`�̦ۥ��B�����B�շR���T�Ӳz�Q�b�i��G�Ĥ@�N�H�v���ߪ��O�����B�H�άF�v�v�A�ĤG�N�H�v���`���O�g�١B�H�Ϊ��|�v�A�ӳ̷s���ĤT�N�H�v�h�i�@�B�N���h���V�o�i�B�M���B�H�������]Donnelly,

1989: 143-44; Baehr, 1999: 6-7�F�L�Q���A2000�^�C ��������v�Q�O�u�ּƱڸs�v�Q�v�]minority rights�^�䤤���@�ءC�ڭ̦p�G��Will Kymlicka �]1995�^�ۤ�A�i�H�ݨ�L�N�ּƱڸs�v�Q��������v�B�۪v�v�B�H�άF�v�ѻP�v�T�j���A�ӭ�����v�Q�j�P�i�H�N��[�\�b���C�ھ�Kymlicka�H��Norman�]2000: 33�^�A��a���ҥH�n�O�٤ּƱڸs�v�Q�A�D�n���ت��O�ΨӽT�O����|�a�쪺�����A�]�N�O�@�譱�n������~��D���æW�ơA�t�@�譱�٭n���v��ۨөҾD�����������ݹJ�F�t�~�AKymlicka �]1995: 107-30�^�ٴ����L��إ����ʡA�]�N�O���v��w�B�H�Φh����ƪ������C �q�DzΪ��ۥѥD�q�]Liberalism�^�߳��ӬݡA�����v�P���H�v�O�L�k�ۮe���A�]�������G��b�a����ӤH�ۥѪ��¯١C�M�ӱq���s�D�q�]Communitarianism�^���[�I�ӬݡA�ӤH�P���s�Ϊ��|�O�����}���A�]�����D�ּƱڸs���ͦs�v�λ{�P�v��o�O�١A�ӤH���v�Q�N�L���k���]Lerner,

1991: 29�^�C�b�o�˪��{�ѤU�A���e����ګ��O�{�����H���H�����ߪ��ͦs�O�١B�ΤϪ[����h�O�������A�]���D�i�����i�@�B�T�O������������v�A�ר�O�ۨM�v�C�o�]�N�OPetersen�]n.d.: 6�^�ҿת��G�u�L�����餤���ӤH�A�P�ɴL���ѭӤH�զ�������v�C �b�h�ư�a�O�h���ڸs�����p�U�A�ּƱڸs�v�Q���O�١A�Q���@�O��{���D�]�ꤺ�^�B�H�ΫP�i�M���]��ڡ^�����M����FĴ�p�y�O�٤ּƱڸs�[�c�����z(1995)�A�K����ּƱڸs���O�@�A���@�O�ڬwí�w�B���D�w���B�H�ΩM�����e���G �@�Ӧh�����u�����D���|�A���u���ӴL���C���ּƱڸs��������ơB�y���B�H�Ωv�л{�P�A�����ӭn�}�Ч��A������A���o�ǻ{�P������F�B�O�s�B�H�εo�i�C �ۨM�v�l��k��j���R�A�øg����º����]Woodrow Wilson�^�`�Τj�O���j�A���y����p���˳��z�]1919�^�å����ΡC���ɦU���������O�p��z�L�@�ǦC�������ӫO�@�v�СB�λy���W���ּƱڸs�A���M�N�O�@�ּƱڸs�@���[�J����p�������M����A�M�ӡA�ѩ��j�v�������O�A�o�Ǧw�����p���O�Ψ��M��Ĥ@���@�ɤj�ԪF�ڤΤ��F���ԱѰ�A�Ӧ�ڡBĬ�p�Ҥ����ּƱڸs�ά��w��������å��Q�Ҽ{�b���]Rosenne,

1992: 514�^�C���ɪ���ڪk�|�]PCIJ�^���u���ӻ{���������ڪk�H������B���ӻ{������������v�A�s�ּƱڸs�������v�]���Q�ӻ{�A�]�N�O���A�Q�O�@����H�u����ּƱڸs���ӧO�����A�ӫD�ּƱڸs�����]Lerner,

1992: 214; 1991: 9-14�^�C �ĤG���@�ɤj�Ե����H�ӡA���p�~�y���ﵽ�A�p�X��}�l�N�H�v�����`�����v�����O�@��V���ʤѽ��v�q�A���L�A�����߹�H���M�]����ӤH�C�o�ص������v���r�D�r�~���ߺA�A�D�n�O���@�}�a�{����a��g������CĴ�p���A�y�p�X��˳��z(1945)�b��1���B��2�ڡB�β�55�����Ρu�L������[peoples]�������v�ΦۨM����h�v�A�b��3�ڻ}���u�P�i��H�v�ΰۥ��v���L���A���]�رڡB�ʧO�B�y���B�Ωv�Ъ��t���Ӧ��ҧO�v�A�o����ּƱڸs�������v���ҵ����C ���״��춰�鷧�����O�p�X��b1948�~�q�L���y����[�B�@���ظo������z�A���b��2���w�q���خɴ��Ρu���ڡB�ڸs�B�رکΩv�й���v�C���L�䭫�I�b�O�@�o�ǹ��骺�ӧO�����A�å����鴣�춰���v�C�p�X��j�|�b1960�~�q�L�y�\�մޥ��a�Υ��ڿW�߫Ũ��z�A��������١u�Ҧ������ڳ����ۨM�v�v�A�o���H���w��u�D�۪v��a�v�]non-self-governing

territories�^�A�ӭ�����ä��Q�����ޥ������ڡA�]���Q�ư��b�A�ΦۨM�v����H�C���~�A��6�ڧ@�F���ѡA����}�a��a�����ڹε��λ�g����C�p�X��b1965�~�q�L�y�����U�اΦ��رڪ[����ڤ����z�A�����M�b�w�q�u�رڡv�ɴ��Ρu�رڡB����B��t�B���ڡB�αڸs�v���r���A�P�˦a�����������v�������C �u���W�d�춰���v���O�y��ڤ����[�F�v�v�W���z�]1966�^�C���b��1���B��1�ڶ}�v���q���X�G�u�Ҧ������� [peoples] �ɦ��ۨM�v�v�A�S�b��2�ڽᤩ�u�Ҧ����ڥi�H�ۥѳB�z��ѵM�]�I�θ귽�v�A�æb��3�ڴ��Pñ����u�P���ۨM�v����{�v�F�P�~�q�L���y��ڸg�١B���|�B�[����v�W���z�]1966�^�b��1���������ۦP���ڶ��C���L�A�쩳���ڪ��N�q����A�W�����å��ԭz�A�ӥB���26���S���^�y�@�ɤH�v�Ũ��z���@�k�A�j�ժ��O�u�Ҧ����H�v�]persons�^�C���ɳ̦���ij�ʪ��O��27���A�\�h�N����ߤּƱڸs�|�M�D�����A�]���N���~�߷s�����i��a�Ӫ��������A�̫᪺����O����u�ڸs�B�v�СB�λy�����ּƹ��� [minorities]�v�A�o�����v�B�v���v�B�λy���v���w���o�Ǥּƹ��骺�ӤH�]persons belonging to

such minorities�^�v�Q�A�ӫD�����v�A�]���y�����U�a�n�ե_�᪺�����]Lerner,

1991: 14-16; Eide, 1992: 221-22�^�C �t�~�A�p�X��g�ٺ[���|�z�Ʒ|���P���´�u��ڳҤu��´�v�A�y���b1957�~�q�L�y����[�����H�f�����z�A��������ڳW�����߭�������g�a�v�C���L�A�ѩ�ӱ������۲��I�b�p���X�]integration�^�B�άO�ĦX�]absorption�^ ������A�]������������v�Q�B�ʪ̪������]Anaya,

1996: 44-47�^�FILO�ש�b1986�~���X�ץ��L���y����[�������ڱ����z�A���F�D�i�ѭ�������ۧڻ{�w�@���зǥ~�A��H�u���ڡv���N�u�H�f�v�A�H�x������������v���N�ӤH���v�Q�A�åB�W�[���q���B�H�ΤѵM�귽�}�Ī����`�]Thornberry,

1991�G39�B40���^�C �p�X�����H�f�u�@�p�ոg�L�Q�~�V�O���A�b1993�~�����y������v�Q�Ũ���סz�C�p�X��H�v�e���|�b1995�~���ߤ@�Ӥu�@�p�ա]Working Group on the Draft

Declaration on the Rights of Indigenous Peoples�A²�g��WGDD�^�A�g�L�������Q�~�A��ױ��媺�f�d�u�@�Ӧb�i��C �ѡB����������v������ �b�o�̡A�ڭ̮ھ��p�X��y������v�Q�Ũ���סz(1995)�A�ðѦҤFLerner�]1991: 34-37�^�B�H�Ρy������v�Q��ڳW���z�]1994�^�A�i�H���������v�Q�������ͦs�v�]��6���^�Υ����v��j���C�ͦs�v���d�������A�������O�p��O�٭�����_�X���ͦs�C�����v�h�q�H�v�����ץX�o�A�n�n���a���ʭ�������v�Q�A�۹�W�O����e�s�ӥ����A�ڭ̥i�H�N����������v�]��2�B5���^�ζ����v�G�e�����ߪ��O�p��T�O������ӤH���v�Q���Q�[���A�������O�Φ��W���B�t�������]Lerner,

1991: 25�^�F��̫h�H��������鬰���Ӫ����A�]�A�{�P�v�]��8���^�B�ۨM�v�]��3���B��7�����^�B����v�]��7���B��3�B4�����^�B�]���v�]��6�����^�B�θ��v�v�]��27���^�C�ڭ̱����Ǫ̰��w�q�B�H�Υ�Z�E�շF��ij�A�[�J�q�k�v�B�H�άF�v�v�C �ڭ̱��U�ӥ����M�w�n�ϥέ��Ǽзǡ]criteria�^�A�ӱN�o�ǫ��Х[�H�ާ@�ơ]operationalization�^�C�ڭ̦b�o�̥����n��M�@�ӿ��~���{���A�]�N�O�~�H�����V�B�άO�Ŷq���зǶV�h�V�n�G��ꤣ�M�A�]���A���D���S�O���z�ѭn�[�H�j�ơA�_�h�A���V�����O�ۤ��ƥ��F�P�˦a�A���h�зǤ����]���i��X�{�u�ʭ��X�]multi-collinearity�^�����ΡA�ڭ̶ե��g�L�A�ת��z��A�H�F���²�]parsimony�^���ؼСC�ڭ̿z�諸���а��F�O�n�ŦX�y������v�Q�Ũ���סz�]�����v�^�A�H�D�_�X���ī��]validity�^�H�~�A�٭n�Ҷq�O�_��@��ꪺ����]comparability�^�A�]���A���C�����V��ܤT���зǡA����N�`�@��30�]7��3�^���зǭn�h�˵��C����|�B���B�άO�Q���H�z�ѫ�²��A�]���ڭ̤��۫H�Ҳ��ͪ����С����Ʒ|������īסA�λ��H�ס]reliability�^�C���~�A�ڭ̤]�����ᤩ�C�����V���ۦP�ƥء]�T�^���зǡA�H�K�L�Τ����зǦh�����V���[�v���ĪG�C�̫�A�������H�v�u���T�ӭ��V�B�Ӷ����v�o���C�ӭ��V�H�̭��n���z�ѬO������H�v���ӱj�ժ��N�O�����v�A���ǬO�L�k�Τ@�몺���H�v���й�ı�X�Ӫ��A�۵M�����n���ӡy������v�Q�Ũ���סz�ҳW�d�����بӬݡC�]���A���D�ڭ̤Ϲ�̫�N���H�v�P�����v�����ƥ[�`�A�_�h�A�p�����[�v�]3�G7�^�A���ӬO�X�z���C �ڭ��k�Ǭ������Ъ��غc�A���~�G�O�Ĩ�Gastil�]1973�B1979�^�ϥΪ��u�M�a�����v�覡�B�άO�ĥ�Humana�]1992�^�ϥΪ��u���εL�v�~�|�CĴ�p�������H�v��s�ҩҳ]�p��4�ؤH�v���Ъ����V�]������T�B�����줻�B�άO������K�^�]Sano

& Lindholt, 2000�^�B�H���p�X��o�i�p�e���F�v�ۥѫ��ơ]UNDP, 1992�^�A���O�Ĩ������Gastil�������覡�F���p�X��o�i�p�e���H���ۥѫ��ơ]UNDP, 1991�^�A�H���εL�ӨM�w�ᤩ�@�������ȡC�e�����K�|�Q�����L��D�[�F�۹�a�A��̦]��²����զӯ��קK�y���D�[�A���L�A���i��b��@���V�ݤ��X�t�Z�A���D�O�Ĩ��h�����V���h���зǡA�A�[�`������@���ơ]cumulative score�^�C�ڭ̱N�w��W�z�зǡA�ھڦU�ꪺ���{�]���εL�^�A�����u�@�����v�������F�u�@�v�N���Ӱ꦳�i��_�X���d���A�u���v�h���ܸӰ�b�Ӷ������{�F���i���C�̫�A�ڭ̷|�N21�Ӽзǥ[�`�A�N�O�Ӱ����������v�����СF�̧C�ȬO���A�̰��ȬO�G�Q�@�C���U�ӡA�ڭ̷|���O�ҹ�x�W�B����B�D�w�B�æ����B�H�Υ[���j�����ꪺ���������H�v���o�i�A�Ψ��˵��U��O�_���F���U�ӭ��V�U���T�Ӽзǡ]7��3��5�^�C�ڭ̱N�ĥ��Y�檺�u�����@�v�����覡�Ӷi����q�A�]�N�O���A�ڭ̭n�D���x�誺�����ӿաB�άO��a�������F���Ū��@���A�~�@�N�����C �v�B�U����������H�v����� �@�B�{�P�v �ڭ̮ھڡy������v�Q�Ũ���סz�]1995�^��������A���X�T�ӼзǡG 2. �H�f���d������������{�w���Y�e�{�סH 3. �F���O�_����������ۧڻ{�P�������H �]�@�^���� 1.1.1 ����˪k���Ĩ̱��ĤK�ڽᤩ��|�ި�P�u�L�a�w�����v���ӷ~�C 1.1.2 �۱q1960�~���H�f���d�A�x�誺���@�k�h�O�N�լd���n�٦ۤv���L�a�w�H�̡A���p��b�L�a�w�H�����O���U�F�ھ�2000�~���H�f���d��ơA���������H�f�`�Ƭ�2,500,000�A���������`�H�f��0.9%�A��1990�~���H�f���d����110%�A�D�n���z�ѬO2000�~���H�f���d���\�h����ܡA���֤����V��̤]�ź٦ۤv�O�L�a�w�H�]Snipp,

2002: 8-10; American Indian Graduate Center, 2003�^�C 1.1.3 �۱q19�@���}�l�A�L�a�w�ưȧ��@�����L�a�w�H����ΫO�������A�]�N�O�H�x��{�w���覡�M�w�֬O�L�a�w�H�A�@��Ө��A�b�A�Ωx��֧Q�����t�A�������ܤ֥|�����@����ΡF�۱q1970�~�N�_�A�v�����P�зǡA�]�N�O���U�����M�w�ۤv�ڤH�����A���L�A�U���a���]�����P���з��]Snipp,

2002: 6-8; Native American Culture, 2002; Gardiner-Garden, 2003�^�C�j��Ө��A�p���F����L�a�w�ӤH�����å��@�������w�q�A�]�N�O���A�p���F���u�@�ڸs�{�w�A�ܩ�ӤH�O�_�㦳�L�a�w�H�������ѧO�A�浹�U�L�a�w�F���ӧ@�A�ӦU�ڤ]�����P�зǤ��W�w�]�Y���A2003�G232�^�C �]�G�^�D�w 1.2.1 �D�w�̦��b�y1900�~�˪k�z�]Constitution Act, 1900�^�N�����������A���L�A�ت��O�b�ư���������A�ΡC����1967�~�A�g�L�ˮת������벼�A�~�����˪k���������[��������]51�B127�^�R���F���L�A�]�]���N������@�������ѿD�w�˪k�������C�b 1992�~���ˤ���A�N�������b�˪k�e�����D�i����L���C 1.2.2 �q1971�~���H�f���d�_�A������~�}�l�Q�ǤJ�H�f�`�ƪ��p��F�ѩ�H�f���d�Ĩ��ۧڻ{�w�A���~��������H�f�@���b�����]Gardiner-Garden,

2003�^�C�ھ�2001�~���H�f���d�A��410.003�H�n�O��������A���D�w�����H�f18,972,350��2.2%�F���L�A�D�w�έp�����p�A��ڤW���H�����Ӧ�458,500�]2.4%�^�]Australian Human Rights and

Equal Opportunity Commission, 2004�^�C

1.2.3 �ھڿD�w�έp���A�D�w����������٬O�u������[���p�����l�s�q�H�v�]Aboriginal and Torres Strait

Islander�^�C�۱q1980�~�N�_�A�x��v���Ĩ��T���зǡA�S�O�O��F�W�B�άO�q�k�W���γ~�G�]�@�^�㦳�D�w������B�άO��p�����l�s�q�H����Ρ]descent�B�άOorigin�^�B�]�G�^�ۧڻ{�w��������]self-identification�^�B�H�Ρ]�T�^�Q�ҩ~������������s��������������@���]community

recognition�^�]Australian

Bureau of Statistics, 2004; Gardiner-Garden, 2003�^�F�ĤG�B�T���i�H��O�e�P���ۧڻ{�w�C �]�T�^�æ��� 1.3.1 ���ޯæ����O������k����a�A���L�A�b1840�~ñ�q���y�~�Z�N�����z�]Treaty of Waitangi�^�T�ߤF��Q�H�v�Q����¦�C�ڭ̦]��������������������P���Q�˪k�ӻ{�C 1.3.2 �æ������H�f���d�Ĩ��ۧڻ{�w�A�ӥB�]�������ǿ�ܦh���{�P���H�]�]�N�O��ڸs�q�B�^�A�ƦܰݤF�O�_����Q�H��Ρ]descent�B��ancestry�^�A�]���A��Q�H���H�f�ݨӬO�@���b���������]New

Zealand, Statistics New Zealand, n.a.: Gardiner-Garden, 2003�^�C�ھ�2001�~���H�f���d�A�æ�������Q�H�`�Ƭ�526,281�A���`�H�f��15%�]Te Puni Kokiri, n.d.�^�C 1.3.3 �æ����x�����Q�H�����Ĩ��e�P���зǡA�]�N�O�P�ɱ����W�z�T�����O�]Gardiner-Garden,

2003�^�C �]�|�^�[���j 1.4.1�[���j�˪k�]�Y�y1982�ˬF�k�סz�AConstitution Act, 1982�^��35 (1)�ڰ��F�����������{���v�Q�]existing Aboriginal

and treaty rights of the Aboriginal peoples of Canada�^�A�ñN�[���j��������ڤ����L�a�w�H�BInuit�B�H��Métis�T�j�����C���L�A�˪k�èS�����������ڧ@�i�@�B���w�q�C 1.4.2�[���j���H�f���d��������������ۧڵn�O�C�ھ�1996�~���H�f���d�A�[���j��������H�f��79,005�A���F�`�H�f28,528,125��0.0028%�F�䤤�A�_���L�a�w�H��529,040�BMétis��204,115�BInuit��40,220�B�H�Ψ�L�C 1.4.3

�[���j���L�a�w�H�����u�������v�]status�Blegal�B��registered�^�B�H�Ρu�S�������v(non-status) ��ءA�N�Y�O�_��o�F�����{�ҦӨ㦳�S�O���k�w�a��B�H�α��������֧Q�F�g�L1985�~�q�L���y�L�a�w�k�ץ��k�z (B-C31, An Act to Amend the

Indian Act)�A�������Q�U�H�^�_���o�L�a�w�H���� (Frideres, 1998:

30-35)�A�ѤU���@�U�H�S�������]��27�^�C �]���^�x�W 1.5.1�y���إ���˪k�z�]1947�^�쥻�u���u��æ�a�ϥ��ڡv�������]��168�B169���^�A�]���A�x�W��������O�Q�����u��æ���ڡv�C����j�|�b1991�~�q�L���Ĥ@���˼W�ױ��夤�����G����j�N���B�H�Υߩe�����|�A����u���a�s�M�v�B�H�Ρu�s�a�s�M�v�]�� 1�B�β�2���^�F1994�~���ĤT���˼W�ױ���]�� 1�B�β�9���^�A�~�N�Q�æW�ƪ��u�s�a�P�M�v�@�����W���u������v�C 1.5.2

�q�ԫ᪺�U�ئ�F�R�O�B�y�x�W�٤s�M�{�w�зǡz�]1980�^�B�y����������{�w�зǡz�]1994�^�B��y����������k�z�]2001�^�A�x�W�������Y�n���o������������A�����b��v�ɥN����F��ƤW�A�����Ϊ��t�L�˨㦳��������O���C�ثe�A���a�s�M�����a������O���G �O�W���_�e���y�b���a��F�ϰ줺�A�B��f�լd���n�O�䥻�H�Ϊ��t��ˬ��s�M�رڡA�åӽз��a�m�]���B���B�ϡ^���ҵn�O�����a�s�M���ת̡C �O�W���_�e���y�b���a��F�ϰ줺�A�B��f�լd���n�O�䥻�H�Ϊ��t��˴L���ݩ������A�åӽФ��y�Ҧb�a�m�]���B���B�ϡ^���ҵn�O�����a��������ת̡C �F�����G���y�[���P�����V�A���L�A�������Y�檺����������{�w�C���i�ҬF���b2002�~�]12/25�^�N�ݩH�ڪ��������ڪ��u�_�W�v�F���L�A�٬O���w�A�쥻�N������������̡C 1.5.3 �F����~�ӱN����������{�w���з����P�A�]�N�O�㦳50%����δN�i�H���o����������C �]���^��X���z ��1�G�U�������ڻ{�P�v�o��

�ڭ̱q��1���i�H�o���A�x�W������{�P�v���Ƭ�1���A���������{�P�v����3���A�D�w������{�P�v����2���A�æ���������{�P�v����3���A�H�Υ[���j������{�P�v����2���C�x�W���{�P�v���ߤ@�o���A�O�b�˪k�W�ױ���W���S�O���������F�ѩ�æ����O������k��a�A�O�_�b�o���رo���A�٦��Q�ת��Ŷ��C����B�H�οD�w�b��F���I�W�A��������ۧڻ{�P�������A�j�P�O�b�æ����B�H�Υ[���j�����F�x�W�b�o�譱�A������[���j�A�]�N�O��������B�άO�D�w�A�����������j���ۥD�Ŷ��C �G�B�ۨM�v �ڭ̮ھڡy������v�Q�Ũ���סz�A���X�T�ӼзǡG 1. �˪k�O�_�ӻ{��������ۨM�v�H 2. �F���O�_���\��������ߦ۪v�ϡH 3. �F���O�_�P�����ñ�q�����H �]�@�^���� 2.1.1

�p�����u�j�k�x�������]Marshall�^�b�ۦW���y�d������ڮסz�]Cherokee Nation v.

Georgia, 1831�^���X�A�L�a�w�H�O�u�ꤺ�ʿ���ڡv�]domestic dependent

nations�^�A�{���L�̦��J�s���D�v�]inherent sovereignty�^�èS���Q������ܡF�L��ӤS�b�y���´��S�סz�]Worcester

v. Georgia,

1832�^���P�M�A�d������ڪ��D�v�å��Q��v�Ȧ{�Ҩ��N�F���L�A�q�k�P�M�Ĥ��L�F�v�B�@������A�d������ڳ̫��٬O�Q������E���]Frideres

& Elliott, 1992: 139-40�^�C�����|��b1871�~�ť��A�q���A�L�a�w�H���A�Q�����W�ߪ����ڡB�ӬO�Q�p���F�����@�̡]ward�^�A�]���A�L�̹L�h�z�L�����ҽT�O���J���]inherent�^�v�Q�A�N�q�ܦ��O�Q�»P���]delegated�^�A�]�N�O���A�s�_�X���ۨM�v�]�ॢ�F�]Fleras &

Elliott, 1992: 139-44�^�C�@�����|�q�L�y�L�a�w�ۨM�[�Ш|�ɧU�k�z�]Indian Self-Determination and

Educational Assistance Act, 1975�^�A�����Q����ۨM�v�~�b�Ш|�B�o�i�B�H�Ϊ��|�֧Q�譱��_�]Fleras &

Elliott, 1992: 156�^�F���ަp���A���h�O�鷺�ۨM�C 2.1.2

�b1871-87�����A����Ĩ��O�d�Ϩ�סA�H�L�a�w�ưȧ��Ӻz�L�a�w�H�F���ɪ��Q�k�O�z�L�رڹj���ӥ[�t�P�ƪ��i��A���L�A�ѩ�x�����G�ơA�H�ΰ��O�B�g�١B�H�Ϊ��|�ϧU���g�O�����A�Ϧӳy���������I���]Fleras

& Elliott, 1992: 144-45�^�C����Ө��A�L�a�w�H�b�O�d�Ϧ��۷����۪v�v�A�i�H���M�{�F�����t���h���v�Q�]Meyers & Landau,

1998�^�C 2.1.3

�۱q�y�w�ԥ˱����z�]Delaware Treaty,

1778�^������|�b1871�~��|���A�ӻ{�L�a�w�H���W�ߪ����ڬ���A�b�N��@�ӥ@�������A����F���z�L�u�F����F���v�]government-to-government�^���覡�A�P�L�a�w�Hñ�q�F370�ӱ����C�j��Ө��A���F�O�d�Ϫ������g�a�A�L�a�w�H���g�a�v�B�H�ά��������y�v�bñ�q�������L�{���{�j�h�Q��ܡC �]�G�^�D�w 2.2.1

�D�w���F�v�H���q1980�~�N�_�A�}�l�ͭ�������ۨM�v�A���L�A�j�h�O�ĥΤ���U�q�������AĴ�p�u�ۧںz�v�]self-management�^�B�άO�u�ۧڰ��O�v�]self-empowerment�^�F�ڭ̥i�H���A��ثe����A�D�w�F���ä��ӻ{��������ۨM�v�]Gardiner-Garden,

1999: Fletcher, 1999: 342-43�^�C�C 2.2.2

�D�w�F���ä��ӻ{��������۪v�v�A�ͪ��O�u�ϰ�ۥD�v�]regional autonomy�^�]Australia,

Aboriginal and Torres Strait Islander Commission, 1999�^�C 2.2.3

���M���H��ij�D�w�F���ǯæ����A�Hñ�q�����B�άO�����]compact�^���覡�ӻP������i��M�ѡA���å�����F�v�H���s�x�����]Gardiner-Garden,

1999�^�F��ثe����A�ڭ̬ݨ쪺�D�n�O�o�A��g�a�v���u��w�v�]agreement�^�C �]�T�^�æ��� 2.3.1

��Q�H�����P�^���b1840�~ñ�w�y�~�Z�������z�]Treaty of Waitangi�^�A��Q�H�P�N�����դH���ު��ƹ�B�ñN�D�v��X�ӡA�H�洫�^�ꪺ�O�@�A�]�N�����ۧڧ_�w�إߤ@�Ӥ�Q���ڰ�a���i���]Durie,

1998: 3�B177: Ward, 1999�^�C 2.3.2

�æ�����Q�H�b�z�ۨM�v���ڡA�D�n���ؼЬO�o�i�B�{�P�B�H�����O�A�å�����۪v�]Durie,

1998: 6�^�C 2.3.3

�æ����F���P��Q�H�b1840�~ñ�q�y�~�Z�������z�A�쥻�Q���詿���A���L�A�b�դH�F���b���Q�n�i���a��X���ڡA�o�Ӿ��v��F��Q�H�v�Q���ӷ��]Durie,

1998: 178�^�C �]�|�^�[���j 2.4.1

�[���j�F�����M�ӻ{��������۪v�v�A���L�A�o���@�ӻ{������㦳��ڪk�N�q���D�v�F�b�o�˪��e���U�A�p���F�����y������i���I�۪v���ͧP�A���h�O�ӻ{�������ۨM�v�]Canada, Department

of Indian Affairs and Northern Development, 1995; Behrendt, 2000�^�C 2.4.2�[���j�F���b�Q�E�@�������}�l�b�O�d�ϳ]�m�u��ij�|�v�A�C�������@�W�u�����v�B�H�Ψ̾ڤH�f��Ҫ��u��ij���v�A�Ѫ������|���͡F��ij�|����´���I���[���j�����F���w�ơA�O�p���F���b�O�d�Ϫ���F���A�]���A�����O������۪v������]Frideres,

1998: 433�^�C�p���F���쥻�P�N�b���Ӫ��˱��夤�y1992�d���S����w�z�]��41���^�T�{������u�J�����۪v�v�v�]Turpel, 1993: 135-37�B139-41�^�F���L�A�b1992�~�����ꪺ�����벼���\�ѫ����C�@���n��1995�~�A�ۥ��ҬF�����G�@���y������۪v�p���F�����ɡz�A�����ӻ{�u������J�����۪v�v�v�A��O�T�{�y1982�ˬF�k�סz���ҿת��u�J����������v�Q�v�]existing aboriginal

and treaty rights of the Aboriginal peoples of Canada�^�C�F���S�b1997�~���X�y�[���j�������ʤ�סz�A�A�שӻ{������J�����۪v�v�C�b�L�h�N��T�Q�~�H�ӡA�w�g���n�X�ӭ�����۪v�F���g�L�ͧP�Ӷ��Q���ߡAĴ�p���_�J�٪�Cree�PNaskapi�L�a�w�H�����BInuit��Kativik�a�ϬF���A�^�ݭ��ۤ�Ȭ�Sechelt�L�a�w�H�����A�|�Ż�a�C�ӲĤ@���ڪ��۪v�F���A��_��a��Inuit�t�~���ߪ�Nunavut��a�A�^�ݭ��ۤ�Ȭ�Nisga��a�L�a�w�H�����F���]�I���W�A2005�^�C 2.4.3�̦��A�[���j��������u�O�Q���@�^�ꪺ�T���٦�A�Ψӹ�ܪk��H�B�H�Ϋ�ӿW�ߪ�����A�]�����ҿת��u�ͽ˱����v�B�άO�u�M�������v�]Behrendt, 2000�^�C���~�^��Ӯa�P�_���w�������ñ�q�����A�ӻ{���O�u�������۪v���ڡv�F�Q�٬��u�L�a�w�v�Q�j�˳��v���y�Ӯa�Ũ��z�]1763�^ �@�譱����ӻ{�u������O���ڡv�B�t�@�譱�H�v�D��۩~�A�}���O�@������]Frideres,

1998: 381�^�C���L�A�H�۾��ު̦b�_���w���դO�X�i�A���������Y�Ѥͦn���x�Ƶ����ର��t�A��Ӫ������ܦ�������Τg�a�����ӥ洫�F���O�@�B���v�B�άO���y�v�F�b��ڤW���B�@�A���ȭ�������v�Q�Q�Y�p�����A�s�F���b�������ҵ���������]���������ӪΡA�դH�Ʀܩ�����N�����������p�H�������]Tully,

1995: 136; Fleras & Elliott, 1992: 31-32�^�C ���L�A�b�̰��k�|�@�FCalder v.

Attorney-General of British Columbia (1973)�P�M�H��A�p���F���ɦV��ϥνͧP�B�q�����覡�ӳB�z��������g�a�v�פl�A�S�O�O�q�ӨS��ñ�q�������g�a�v�̡A�H�K�]���ڦh�F��ө�ñ�q����w�]�A�U�اΦ��A�]�N�O�����B�k�סB�����B�άO��ij�Ƨѿ��A�o�Ǩ�w���N�O�{�N���������]Fleras

& Elliott, 1992: 33-35�^�C �]���^�x�W 2.5.1

�b�˪k�Q�@���u�a���סv�g����X�j�B�H�Φ��ê��۪v�A�b�ĤQ�T���u�굦�v�g����u��æ�a�ϦU���ڡv���a��۪v�A�i�H�ݥX�ӬO�b��@���U�Ʊ»P�۪v�v���u�a��۪v�v�A�P������ڹ���۪v�v����V�n�ե_��C�b�ĥ|�������A��10���]��10�ڡ^����u���ڷN�@�v�r���A�Q���[�a��������������u���ڱ��ڡv�A�]�N�O��ϥ��ڦۨM�v���k���A���L�A�����۷��j����ij�ʡC 2.5.2�@�ߪk�e����������H�A�b1998�~�չϦb���������y�a��۪v�k�z�[�J�۪v�Ϫ��w�ơF�̫�q�L���y�a���תk�z�]1999�^�רs����[�\��믫�F�@�몺�ݪk�O�N�ثe���s�a�m���ᤩ�۪v�Ϫ��a��C������ߩe�����[�b1999-2000�~�����A�]�z�L�y�x�W������ڰk��סz�����w�A���۪v�Ϫ����ߡA�P�Ǫ̧@�F�۷��{�ת��N����X�C�ѩ�¤p���j���x�ҡA���i�ҬF���b���װ��F����A���M�`�Ω��H�v�Ըߤp�չ�߭�����۪v�Ϫ��F���`�]2001�^�A�רs����N���Q���ʡy������ڦ۪v�Ϫk��סz�C���L�A�X�H�N�Ƥ��~�a�A�ߪk�|�b2005�~1��21��q�L�y������ڰk�z�]�����^�A�T�{�u������ڦ۪v�v�v�A�۪v�����ӥi�H�b�T�~�����ߡC 2.5.3 �������`�Φb2000�~�`�Τj�蠟�e�A���F���X�y������ڬF���ե֮ѡz�A�ٻP��B�B��ñ�w�F�y������ڻP�x�W�F���s���٦����Y�z�A���Sñ�F�@�ȡy������ڻP�x�W�F���s���٦����Y�A�ֻ{��w�z�]2002�^�C�ѩ�o�Ǩ�w�å��g�L��|�T�{�]ij�M�^�A�u���O�㦳���j�H�x�N�q�����C �]���^��X���z ��2�G�U�������ڦۨM�v�o��

�ڭ̱q��2�i�H�o�{�A�U�����������ۨM�v�����̫O�u�������B�άO�ڥ����@���ΡC����B�H�Υ[���j�b������۪v�Ϫ��]�ߡA��O������DzΡA���L�A�o�O�L�h�H�g�a�����洫�ӨӪ��C�æ����F���b�P������d�q�������A�]����ӥH�ߪk���覡�T�{�A�O�̦n���w�ơF�Ӭ���P�L�a�w�H�b�L�h��ñ�q�������A���D�O���[���j�@�ˡA���s��ӽͧP�A�_�h�A�u�O���C����ӬݡA�[���j�b�T�O������ۨM�v�����A�@�o�̦n�F���L�o�]����S�w���ߵ��A�]�N�O���_�J���W�߹B�ʡA�G���[���j�p���F�������� ��������D�D���B�C�x�W�q�����y�A�i�H��������������v�Q���z���٦b�N�������F�D�w���G���춥������������v�Q�A���b�Ŷq�{��Q�q�P�}�ߪ��Կ��C �T�B����v �ڭ̮ھڡy������v�Q�Ũ���סz�A���X�T�ӼзǡG 1. �F���O�_�ӻ{������ڦۤv�����y���x��y���H 2. ������O�_���v�H�ۤv���y���B�A�X�L�̤�ƪ��оǤ�k�ӱ����Ш|�H 3. �F���O�_���ߤ��a��������y�����C��H �]�@�^���� 3.1.1

���ެ���S���x��y���A���L�A�ѩ�O�^�y�W�j�A�۹蠟�U�A������y���٬O�D�q�Ϊ��z�ջy���C 3.1.2

�۱q�����|�b1975�~�q�L�y�L�a�w�ۨM�[�Ш|�ɧU�k�z�]Indian Self-Determination

and Educational Assistance Act, 1975�^�A�����ҳ]���|�ն}�l�X�{�A�����p�ǫh�O�ĥ����y�Ш|�B�åB�S�O������������v�]Fleras &

Elliott, 1992: 156�^�C 3.1.3

�ثe�A���꦳78�ӥѭ�����g�窺���s���q�x�]�䤤30�a�b���Դ��[�^�A�D�n���O�d�ϸ��Y�C�t�~�A�u����L�a�w�L���ìP���v�]American Indian

Radio on Satellite�A²�g��AIROS�^�h�z�L50�ӭ�������@�q�x�A�V�������ϩάO�@��j�����������`���]Corporations

for Public Broadcasting, 2002: 14�^�C����ثe���F���|�a�D�Ǥ��@�q���x�A��Z���ǡB�H�ΨȸǤ��@�q���x�U�@�a�A�N�O�S��������M�ݪ����@�q���x�]Corporations

for Public Broadcasting, 2002: 25�^�C �]�G�^�D�w 3.2.1

���M�D�w�S���x��y���A������y���b���W�O�D�q�λy���C 3.2.2

�۱q1973�~�A�_��a���@�ǾǮն}�l����^�y��������y�����y�Ш|�F�ثe�A�D�w��21�ҭ^�y��������y�����y�ǮաA21�a�b�_��a�B4�a�b��D�]Reconciliation and Social

Justice Library, n.d.�^�C 3.2.3

�ثe��30����b�s�@�`�ب��������@�s���q�x�A�@��§����180�p�ɪ����X�ɼơF�����D�w������C���|�]CAAM�^�z�L�ìP�ǰe�U�عq���`�ص����_�D�w���[���A���L�A�@��§���u���@�Ӥp�ɬO����������F�t�~�ACAAM�g��߿W�Ȧ�����������@�s���q�x8 KIN�A�z�L�ìP�����W�q�x�F�t�~�A���Z��������ϼ���t�Ρ]BRACS�^�]Reconciliation and

Social Justice Library, n.d.�^�C �]�T�^��� 3.3.1

�æ����쥻���x��y���O�^�y�A�b1987�~�q�L�y��Q�y���k�z�]Mari Language Act�^�H��A��Q�y�]���ɬ��x��y���F�Ӫk�S�O�W�w�A�b�k�x�W�A��Q�H�Y�Ϧ��ϥέ^�y���q����O�A�]�i�H��ܤ�Q�y�]Durie,

1998: 62�^�C 3.3.2

�æ����b1982�~�]�߲Ĥ@�ҥH��Q�y�оǪ�����ҡ]�٬��u�y���_�v�^�A�H�ᦳ�H��Q�y�оǤp�ǡA��~�h���W���ɨ줤���]New

Zealand, Ministry of Education, 2004; Fleras & Elliott, 1992: 211-13�F�i�����A2002�^�C 3.3.3

�Ĥ@�a����ʪ������Q�y�s���x�b1996�~�}�l�����A�P�~�A�Ĥ@�Ӥ�Q�y�q���W�D�]Aotearoa TV Network�^�Хx�]Durie, 1998: 68-74�^�C �]�|�^�[���j 3.4.1

�^�y�B�H�Ϊk�y�O�[���j���x��y���F�b��_��a�A���F�^�y�B�H�Ϊk�y�H�~�A�]�AChipewyan�BCree�BDogrib�BGwich��in�BInnu�BSlavey��������ڻy���]�O�x��y���F�bNunavut�A���F�^��B�H�Ϊk��A���aInuit���y��Inuktitut�]�O�x��y�� (Wikipedia, n.d.; Hawkes, n.d.�F���˺a�A2004�G271)�C 3.4.2

�ھڥ[���j�Ш|��|�]Canadian Education

Association�^���500�ҬٯžǮաB�H�ΩҦ��O�d�Ϥ��Ǯժ��լd�A����4%���Ǯըϥέ�����y�����оǻy���A�S�O�O�b��_��a�ϥ�Inuktitut�]Burnaby, 1996�^�C 3.4.3

�[���j��120�a���ϩʼs���q�x�A�j����������_��A�P�ɤ]���@�ǭ�������Ϲq���x�C�b1999�~��㦨�ߪ�������ڹq�����]Aboriginal Peoples��

Television Network�A²��APTN�^�A���٬O�@�ɲĤ@�ӥ���ʪ�������q�����A�ϥέ^�y�B�k�y�B�H��15�ح�����y���]Pennefather, 2002: 4�^�C �]���^�x�W 3.5.1

�x�W���M�S���k�w���x��y���A���L�A�۱q�ԫ�A����ҬF���@���ϥΡu�ػy�v���x��y���A�ú٤����u��y�v�C���M���i�ҬF�����յۭn�z�L�ߪk�N�Ҧ����x�W���g�y���C���u��a�y���v�A���L�A�|�����\�C 3.5.2�y���إ���˪k�z�W�ױ���ĤQ���B��10�����M���u��a�֩w�h����ơA�ÿn�����@�o�i������ڻy���Τ�ơv���W�w�A�ӥB�ڤ��q�L�y������Ш|�k�z�]1998�^�A���L�A��ثe����A�u���b�p�Ǧ����y�оǡ]�C��§���@���p�ɡ^�A�|�������������@�k�C 3.5.3�ھڡy������Ш|�k�z�ĤG�Q�����G�u�F������������ڤ�ƱШ|�ǩӵo�i���ݭn�A���@�q���B�Ш|�s���q�x�B�L���q�x�Φ��u�q�x�����q�W�D���]�m�M�ݮɬq���W�D�A�é�q���������]�m�M�ݺ����A�ño����ڻݭn�A�]�m��L��жǼ��C��Ʒ~�C�v���F�ثe�����@�q���x�C�g�T�w���X�Ѥ�������O�̻s�@���u������s�D���x�v�B�H�Ρu�������ﭱ�v�`���H�~�A�Ĥ@�Ӥ��@��������q���x�]���u�q���ĤQ���W�D�^��2005�~�����ռ��A�w�w��C��@��}���C �]���^��X���z �ڭ̮ھڪ�3�ӬݡA�æ����B�H�Υ[���j�b������b����v���V�o��3���A�S�O�O�N������y���C������ʡF�άO�ϰ�ʪ��x��y���A�j�P�ϬM�X������������������C����B�H�οD�w�b���������v�o2���A�D�n�O��������y���å������A���x��a��F���o��곣�S���Φ��W���x��y���A�ݨӨèS���������y����N�����A���L�A�ѩ�^�y�O��ꪺ���q�λy���A�b�V�O�W�٬O�P�æ����B�H�Υ[���j���O�C�x�W�����������v���T�ӭ��V�A�٦��۷��j�����Y���W�Ŷ��C ��3�G�U�������ڤ���v���o��

�|�B�]���v �ڭ̮ھڡy��������v�Q�Ũ���סz��������]���v�������W�w�A���X�T�ӼзǡG 1. �F���O�_�ӻ{��������g�a�Ҧ��v�H 2. ������O�_�֦��g�a�������ѵM�귽�Ҧ��v�B�άO���y���v�Q�H 3. �F���O�_�k�٭�������DzΤg�a�H �]�@�^���� 4.1.1

�b19�@�����A����F���z�L�y�g�a�`���t�k�z�]General Allotment

Act, 1887 (Dawes Act)�^�A�H���F�n�ﵽ�L�a�w�H���ͬ����ѡA�j��N�����Ҧ����g�a���ε��ӤH�A�h�X�Ӫ��h�浹�դH�F���G�A���F�y���L�a�w�H���|���c����A�b1887-1934�~�����`�@��275�U�a�]60%�h�^���L�a�w�H�Ѿl�g�a�y���]Fleras &

Elliott, 1992: 143-44�^�C�b1971�~�q�L���y���Դ��[������g�a�v�B�z�k�z�]Alaska Native Claims

Settlement Act, 1971�^�A����W�P�L�h�������S�����P�A�]�N�O�ѭ�����P�J�I��ñ���A���L�A���Դ��[������רs���o�d��۷��j���g�a�v�]Fleras

& Elliott, 1992: 157�^�C 4.1.2

�b�L�a�w�H�{���������Y�A�J�����D�v�ᤩ�����۷����v�O�Ӻz�O�d�Ϫ��귽�A�]�A���v�B���y�v�B�q�v�B�H�Τ���귽�]Meyers & Landau,

1998�^�C 4.1.3 �q1970�~�N�_�A�b������B�ʪ�����U�A�٧ڤg�a�B�ʶ}�l���Ҷi�i�C�b1971�~�A�s������{��Taos Pueblo���ڦ��\���^�Q�O�����F�a��Blue Lake�B�H�ζg�D���L�a�]Fleras &

Elliott, 1992: 156-57�^�C �]�G�^�D�w 4.2.1�۱q�p���F���b1976�~�q�L�y�_��a������g�a�v�k�z�]Aboriginal

Land Rights (Northern Territory) Act�^�A�ӻ{��������g�a�v�A�U�٤]���~�������g�a�v�k�סF�����k�|�b,1992�~�@���y�y�����ײĤG���z�P���]Mabo

No. 2�^�A�T�{������b�ߺD�k�U���g�a�v�A�����F���[��q�L�y������g�a�v�k�z�]Native Title Act, 1993

(Cth)�^�A�ó]�ߡu������g�a�v�k�x�v�ӳB�z����������^�g�a�v�ҧ@���D�^�]Behrendt,

2000; Magallanes, 1999: 249�^�C 4.2.2�y������g�a�v�k�z�]1993�^�A�u�ӻ{������ߺD�k���U�������v�A���ӻ{�ӷ~�ʪ������v�A��Ӫ��y�g�ۤg�a�v�ץ��k�z�]Native Title

Amendment Act, 1998 (Cth)�^��O�H��F�{�ǥ[�H�����]Australia, Aboriginal and Torres Strait Islander Commission,

n.d.�^�F�j��Ө��A�ثe�D�w�������v�����k�@��������B�æ����B�H�Υ[���j�]Tsamenyi & Mfodwo, 2001�^�C�ڭ̥�2002�~�b��D������Martu�ڤg�a�v��w�ӬݡA�g�a�v�ä��]�t�֦��q���B�H�Υ۪o���v�Q�A�Ӻ��y�v�]����DzΩһݡA���~�AĪ�j���e�]Rudali

River�^��a����]�ư��b��w���~�]enair.org,

2002�^�C 4.2.3

�n�Dij�|�b1981�~�q�L�y�֯S���S�[�Ԥg�a�v�k�z�]Pitjantjara Land

Rights Act�^�A��g�a�Ҧ��v�]native titles�^�k�����֯S���S�[�ԭ�����A���L�A�F���٬O���\������Ϲ諸�q�~�~��}�ġA�]�N�O���A�g�a�v�]land rights�^�Pnative titles�O��^���]n.a., 2001�^�C �]�T�^�æ��� 4.3.1

��Q�H�쥻����DzΪ��g�a�v��סA�è���y�~�Z�������z�]1840�^���O�١A���L�A����դH���g�a���ݨD�E�W�A�F�����O�b1862�B1865�~�q�L�y������g�a�k�z�]Native Lands Ac�^�A�H�Z�O�j��S���B�άO�C�����ʡA�ƦܨϥΡu������g�a�k�x�v�]Native Land Court�^�Ӧ��ʡA�����H�]��Q�H���g�a�F��Q�H�q1970�~�N�}�l�o�ʧܪ��B�i��D�^�B�H�νͧP��ӡA�F���~�v���k�٤@�Ǥg�a�A�S�O�O�y��Q�g�a�k�z�]Maori Land Act�^�b1993�~�q�L�H��A�y�~�Z�������z�ҫO�٪�������g�a�v�~�Q�����ӻ{�]Durie,

1998: 115-38; Meyers, 1998�^�C 4.3.2

���M�y�~�Z�������z���Τ�Q�H���g�a�B�˪L�B�H�κ��Ҧ��v�A���L�A�����v�@���Q�@�̯U�q�������A�]�N�O����D�ӷ~�����ͩһݡF�ھ�1986�~�q�L���y�����ץ��k�z�]Fisheries Amendment Act�^�A����q�Ĩ��t�B�z�A�٬O�S���Ҽ{��Q�H�Dzι���Ҧ��v�F�@���n��1989�~�q�L���y��Q�����k�z�]Maori Fisheries Act�^�A�~�W�w�N10%���ӷ~����q���t����Q�H�]Durie, 1998: 149-55�^�C�b1992�~�q�L���y�~�Z�N���������v�k�z�]Treaty of Waitangi

(Fisheries Claim) Settlement Act�^�A�F�����F�O�Ҥ�Q�H������ۥ��v�H�~�A����H�ӷ~�Q�q�v�����t�ӥ洫��Q�H������v�A�Ʊ��b�Q�~�����L�ѨM��Q�H�����v����ij�]Ward,

1999: 45-47�^�C 4.3.3

�g�L�h�~���ͧP�A�æ����F���ש����k�٤@�Ǥg�a����Q�H�A���L�A�q�`�O�h�C���a���]Durie,

1998: 119�^�CĴ�p�b1994�~��Tainui�g�a��w�A�F�����F�D�p�B�H�ΦP�N�k��15,790�a�g�a�H�~�A�ٽ��v�@���C�d�U���]Durie,

1998: 196�^�C �]�|�^�[���j 4.4.1

�[���j�p���F���q1973�~�}�l���ʩҿת��u���L�g�a�v�F���v�A�ϥ�Comprehensive Claims

Process�B�H��Special Claims

Process�A�H�����H�]���覡�P�L�a�w�Hñ�q�g�a��w�A�Q�n�[��B�z�|���P�F��ñ�q�������L�a�w�H���g�a�v���D�G�e�̾A�Ω�q��ñ�q�L�������AĴ�p1993�~ñ�q��Nunavut Land Claims Agreement

Act�A�P�N��Inuit����Nunavut��a�]�۪v�ϡ^�F��̾A�Ω�ñ�L�����B���L�oı�o�F���������i�椣�O���]Wherrett,

1999; Behrendt, 2000�^�C�b1986�~���g�a�v�F���ץ����z���A�p���F���{���۪v�F���O�g�a�v�ͧP������A����̦��@�ָѨM���i�� �]Weick, n.d.�^�C���L�A�p���F���쥻�n�D������H���g�a�v�ӥ洫��w���ͧP�B�H�θ��v�A���G�ް_�ܱj�P���ϼu�A�]�N�O���A�쩳�n���ͧP�g�a�v�B�A�۪ͦv�v�A�٬O���۪v�v�B�Τg�a�v�F�ثe�A�p���F���������O���B�z�g�a�v�����D�A��۪v�B�H�θ귽�o�i�C�����n�ؼ��]Fleras

& Elliott, 1992: 35�^�C�ȱo�`�N���O�A�̰��k�|�b1990�~�ҧ@���y�³��סz�P���]Sparrow v. the Queen�^���A���{�k����������v�Q�@���ҫO�d�������]Behrendt, 2000�^�C 4.4.2

�۱q�y�d���w�סz�]Calder

v. Attorney-General of British Columbia, 1973�^�H��A�[���j�F���z�LComprehensive Claims Process��ñ���L�{�A�}�l�ӻ{��������g�a�v�B�귽�v���a�U�����q�v�B�H�κ��y�v�]Behrendt,

2000; Magallanes, 1999: 256�^�C���L�A�s���i�H���o�h���v���A�٬O�ݿ�ӮͧP�����G�AĴ�p���b1984�~��Cree-Naskapi (of Quebec) Act�A������٬O�n���@�j���g�a�A�H�洫�O�d�ϡB�۪v�v�B���y�v�B�H�β{�����v�]Fleras

& Elliott, 1992: 60�^�C 4.4.3

�[���j�̰��k�|�b1997�~�@�F�y�w���[�خw���z�P�M�]Delgamuukw

v. British Columbia�^�A�ھھ��v�ϥΡB�DzΩҦ��v�B�H�Τf�z�v�A�P�w�^�ݭ��ۤ�Ȭ�Gitksan��Wet��suwet��en�L�a�w�H���g�a�v�]Behrendt, 2000�^�C �]���^�x�W 4.5.1����ҬF����ԫ�ӥx�A�N��v�ɥN���u����ګO�d�a�v�אּ�u�s�a�O�d�a�v�A�]�N�O�N������g�a�Q���k���u�꦳�g�a�v�A�íq�w��F�R�O�y�x�W�٦U�����s�a�O�d�a�z��k�z�]1948�^�Ӻz�A������ॢ�g�a�v�A�u���ϥ��v�F�@����1966�~�q��I�y�x�W�٤s�a�O�d�a�z��k�z�A������~�}�l�i�H���o�g�a�Ҧ��v�A��1997�~����A������O�d�a������25�U�����A�䤤�A��������o�Ҧ��v���n����v��11.14%�A���o�ӯ��v����14.52%�A������Ʊ����o�o�@�������Ҧ��v�]�C�R�R�B����W�A2004�^�C�W�A�ڭ̻{���F�������k�O����������@�Ǥg�a�A�ӫD�q�DzΤg�a�v�۲��C 4.5.2 �b�s�a�O�d�a���Y�A��������o�a�W�v�]�L�~�Φa�^����v��14.67%�]�C�R�R�B����W�A2004�^�C�ثe�ڰꪺ�y�˪L�k�z��������b�Dzλ��Ķ��˪L�����A���w��u�ͬ��D�U���ݡv�]15���^�F�ӡy���Ͱʪ��O�|�k�z������������y�v���w��u�DzΤ�ơB�����v�]20����1�^�C�ھڳ̪�q�L���y�Ŭu�k�z�]2003�^�A�������ڦa�Ϥ��Ҽx�����Ŭu���ζO�A���������ܤ֤T�����@�ǤJ��F�|������ں�X�o�i����A�@��������ڵo�i�g�٤Τ�Ʋ��~�����C�ߪk�|��q�L���y������ڰk�z�]2005�^�A���M�T�{�u�F���ӻ{������ڤg�a�Φ۵M�귽�v�Q�v�A���L�A�o�N���y�B�Ķ��B�q���B�H�Τ��귽���ϥέ��w���D��Q���DzΤ�ơB�����B�άO�ۥΡC 4.5.3

�ثe�F������ij�A�p��N�����O�d�a�H���骺�覡�k�٭�����A�䤤�A��������۪v�ϬO�Ҽ{����V���@�C �]���^��X���z �ڭ̮ھڤW������B�Z�Q�A�N�U��b������]���v�����{�[�H��z�]��4�^�C����ӬݡA�[���j�b������]���v�U���V�����k���i�H�����A�]����o�����C�æ������M�]�Q���������A���L�A�b�ѵM�۸귽�B�H�κ��y�v�譱�A�u��������P�D�w�����C����]�j�j��O�����A���L�A���DzΤg�a���k�١A�P�[���j�B�άO�æ��������k�A�����۷��j���t�Z�A�u��P�D�w�t���h�C�x�W�h�b������]���v�T�ӭ��V�e�I����C ��4�G�U�������ڰ]���v���o��

���B�q�k�v �ڭ̱q�y������v�Q�Ũ���סz������A���X�T�ӼзǡG 1. �j�k�x�O�_������������H 2. �q�k���c�O�_�����ޭ�������ߺD�k�@���P�M�̾ڡH 3. �O�_����������S�O�k�x�H �]�@�^���� 5.1.1 ����̰��k�|�èS��������j�k�x�C 5.1.2�@�b�����_�������@�ǦL�a�w�����A���y�B�H�αĶ����W�x�O�ѲߺD�k�ӨM�w�]Melton, 1995�^�C 5.1.3�@�b����A�ܤ֦�145�ӦL�a�w�����]�m�ۤv���k�x�A�]�A�DzΪk�x�B�L�a�w�H�k�x�B�H�ήھ�1934�~�q�L���y�L�a�w���ժk�z�]Indian Reorganization

Act�^�ӳ]�ߪ������k�x�]Palys, 1993�^�C �]�G�^�D�w 5.2.1

�D�w�̰��k�|�èS��������j�k�x�C 5.2.2

�D�w�F���b1976�~�q�L�y�_��a������g�a�v�k�z�]Aboriginal

Land Rights (Northern Territory) Act�^�B�H�Ρy������z�Ʒ|�[��|�k�z�]Aboriginal Councils

and Associations Act (Cth)�^�A�b����W���O�����������u�DzΡv�]tradition�^�B�H�Ρu�D�U�v�]custom�^�F�̰��k�|�]�b1992�~�@�X�y�����ײĤG���z�P���]Mabo No. 2�^�A�ӻ{������b�ߺD�k���U���g�a�v�A�H��q�L���y������g�a�v�k�z�]Native Title Act,

1993 (Cth)�^�A�����������u�DzΪk�v�]traditional law�^�B�H�Ρu�DzκD�U�v�]traditional customs�^�C���ަp���A�D�w�k�|����������ߺD�k�٬O�Ĩ��Ӯ׳B�z���A�סA�|�����L�ǤJ�D�w���q�k��t�]Australia,

Aboriginal and Torres Strait Islander Commission, n.d.�^�C 5.2.3

�F���b1993�~�q�L�y������g�a�v�k�z�]Native Title Act

(Cth)�^�H��A�]�ߡu��a������g�a�v�k�x�v�]National Native

Title Tribunal�^�]French, 1994�^�C �]�T�^��� 5.3.1

�æ����̰��k�|�èS��������j�k�x�C 5.3.2

�ھڡy�~�Z�N�����z�A�F���ӻ{��������g�a�֦����ߺD�k�W���Ҧ��v�]Durie, 1998: 119�^�C 5.3.3

�b1865�~���ߪ��u������g�a�k�x�v�A�O�F�����ʭ�����g�a���u��F�æ����F���ھڡy�~�Z�N�����k�z�]Treaty of Waitangi Act, 1975�^�A�]�ߤF�u�~�Z�N�k�x�v�]Waitangi Tribunal�^�A�D�n�O������Q�H���F���H�I�y�~�Z�N�����k�z�Ҵ��X���D�@�A�i��լd�B��ij�B�ոѡB�ƩΧP�M�]Durie,

1998: 121-22�^�C �]�|�^�[���j 5.4.1

�[���j�̰��k�|�èS��������j�k�x�C 5.4.2

�۱q�[���j�̰��k�|�@�X�y�d���w�סz�]Calder

v. Attorney-General of British Columbia, 1973�^�P�ҥH��A�[���j�F���}�l�ӻ{��������g�a�v�B�H�θ귽�v�]Asch, 1999�^�C���L�A��������ߺD�k�٬O�Q�����]Palys, 1993�^�C 5.4.3

�[���j�k�|�����@�N���J�g�a��ij�A��ij�H�F�v�覡�ѨM�A�]�N�O���A�ѬF���z�L�g�a��w���覡�ӳB�z�C �]���^�x�W 5.5.1

�x�W���̰��k�|�èS��������j�k�x�C 5.5.2 �x�W���������w��|�ħJ�ˤ�ƾ��ް�a�ҺD�Ϊ��q�k���I�A��p�D�w�������קP�ҡA�æ������~�Z�N�k�x�A�άO�[���j���L�a�w�����C�ثe�x�W���g�a�W�d���H��F�R�O�椧�A�õL�ھڭ�����ߺD�k�ӧ@�P�Ҫ��̾ڡC 5.5.3

��ثe����A�x�W���M�S���]�߭�����k�x�B�άO������g�a�k�x�A�ӬO�H�@�몺�q�k�����f�z�C���L�A����|���e�U�Ǫ̬�s�b�����U�A�]�߭�����S�O�k�x���i��C �]���^��X���z ��5�G�U�������ڥq�k�v���o��

�ڭ̮ھڪ�5�i�H�ݨ�A�æ����B�H�οD�w�b������q�k�v�����{���n�A���L�A�]�u��2���A�D�n�O�̰��k�|�õL����������F�ѩӰ�a�o�ӭ��V���S�����{�A�O�_�ڭ̪��зdz��q�L���H�ڭ̥H���A�p�G���ꪺ�p���̰��k�|�i�H�Ҽ{�D�w�Ǫ��j�k�x�A����A�æ������ӥi�H�@��C���M�A�ڭ̳̤j���x�Z�b�P�P�k�x�O�_��������A�S�O�O�{�w�зǪ��q�w�A�]���A�o�����������H��ס]reliability�^�����A�[�H����C�b�L������ߺD�譱�A���F�x�W�H�~�A��L��a�������P�{�ת������A�o�i��O�]���x�W���q�k��P�^���k���P�F���L�A�p�G�ڭ̦ۻ{���O�A�t�h����ƥD�q����A���ӥi�H�Ҽ{�N��������ߺD�k�Ǧp�A�H���F�q�k���h���ʡC ���B�F�v�v �ڭ̱q�y��������v�Q�Ũ���סz���Y�A���X�T�ӼзǡG 1. ��|���O�_��������B�άO�������ּƱڸs�e���|�H 2. ��F�����O�_�����|�Ū�������ưȳ��H 3. ���|��פ��O�_���]�߭�����ڪ��O�٦W�B��סH �]�@�^���� 6.1.1

�����ij�|�b1977�~�H�S�O�e���|���覡�Ȯɫ�_�u�L�a�w�ưȩe���|�v�A�æb1984�~�T�߱`�]�e���|�]U.S., Senate

Committee on Indian Affairs, n.d.�^�C 6.1.2

�����p���F���b1849�~�N�L�a�w�ưȧ��]Bureau of Indian Affairs�^���Ԫ���������F���A�N��������A�u�@�ର�P�ơB�H�Υh�����ơF�z�L�O�d�Ϩ�סA�L�a�w�ưȧ��@�譱�i��ҿת����U�B�P�ɱj�O���������ʡA���Ħa�}�a�L�a�w�H����ơB���|�B�g�١B�H�Υq�k����]Fleras

& Elliott, 1992: 146-47�^�C 6.1.3

�����|�èS��������O�٦W�B�C �]�G�^�D�w 6.2.1

�D�w��|��ij�|�]���`�]���u������[���p�����l�s�q�H�ưȩe���|�v�]House of

Representatives Standing Committee on Aboriginal and Torres Strait Islander

Affairs�^�A��ij�|���u������ưȦ�F�e���|�v�]Senate Select

Committee on the Administration of Indigenous Affairs�^�C 6.2.2

�D�w�b1990���߷s���u������[���p�����l�s�q�H�e���|�v�]Aboriginal and

Torres Strait Islander Commission�A²�g��ATSIC�^�A���M�b���W���ݲ����B�h����ƺ[������ưȳ��A�ӥB�]���۷����w��i�H����A���L�A��e�������ѥ���U�a��35�Ӱϰ�z�Ʒ|��X�ӡA�]Australian Electoral

Commission, 2002�^�A�]���A�S���@�I����ij�|���ʽ�C��~�ӡA�D�w�F������վ��\��A�Q�n����F��¾�d�������L���|�C 6.2.3

�D�w��|�èS���M����������O�d�u���A�]�S���S�O�����I�ӫP�i������Կ�H�ӰѻP�U��ij�|���|�C �]�T�^�æ��� 6.3.1 �æ�����|���`�u��Q�ưȩe���|�v�]Maori Affairs Committee�^�C 6.3.2

�æ����b1992�~�N�������������c�[�H��y�A�令�ߡu��Q�o�i���v�]Department of Maori

Development�^�]Fleras &

Elliott, 1992�^�C 6.3.3

�æ����b1867�~�q�L�y��Q�H�N���v�k�סz�]Moari Representation

Act�^�A�O�d�|�u��|�u������Q�H�C�q1994�~�H�ӡA��Q�H����|�O�٦W�B�u���v����4�u�W��7�u�]1994/5�B1996/6�B2001/7�^�F���L�A�p�G�ھڤH�f��ҡA��Q�H���Ӧ�13�u�~��C�٦n�A�æ����b1996�~���j��_�A�}�l�Ĩ��w�ꦡ���p�ߤ�ҥN����]mixed-member

proportionality electoral system�A²��MMP�^�A�⤣�@�n�O����Q����ǤJ�F�Ҥ�Ҫ�����A�P�ɤ]���W����Q��Ϊ��H�ѥ[��@��Ϫ����|�A�����Q��|ij�����H�ƭ��W�]Archer�A2003�^�C �]�|�^�[���j 6.4.1

�[���j��|��ij�|���`�]���u�L�a�w�ưȡB�_��o�i�[�۵M�귽�e���|�v�]House of Commons

Standing Committee on Aboriginal Affairs, Northern Development and natural

Resources�^�A��ij�|���`�]���u������کe���|�v�]Senate Standing

Committee on Aboriginal Committee�^�èS����������e���|�C 6.4.2

�[���j�F���b�B�z������ưȤW�A�]���u�L�a�w�ưȺ[�_��o�i���v�]Department of Indian

Affair and Northern Development�A²�٬�DIAND�^�M�d������ư��C 6.4.3

�[���j��|�èS��������O�٦W�B�C�x�誺�Ըߤp�լӮa�e���|������ڤu�@�p�ա]Working Group of the

Royal Commission on Aboriginal Peoples�^�A�b1993�~��ij���ߤ@�ӱM�ݪ�������ڰ�|�B�άO�Ĥ@���ڰ|�]House of First Commission�^�A�H�O�٭�����ڪ��F�v�ѻP�C�t�~�A�Ӯa���|�ﭲ�[�F�Ұ]�ȩe���|�]���g�إ�����������ۤv��8-10�ӳ�@����]Fleras &

Elliott, 1992: 90�^�C �]���^�x�W 6.5.1

�b�ߪk�|���Y�A�ڰ�ثe�S���]�߭�����کe���|�C 6.5.2

�ѩ����ҬF���b��3���ߩe���|�]1995�^���u����褣�L�b�A�g�L������ߩe�@��V�F�Ҫ��V�O�A�ש�b1996�~���������|�Ū��u������e���|�v���ߡC���L�A��F�|��ҷ|�ְ��[�@�i�椤���F�����|�������A�b�p�ӯ�B�H�Υ��y�v���O���f�����U�A�ҷ��������N�O������کe���|�B�H�ΫȮa�e���|�A��N��������]�߳o�����e���|�����v�ߵ��C 6.5.3

�ڰ�]���O�ٰ�|������u���K�W�]�s��Υ���U�|�W�A�ѭ�������|���͡^�C�ߪk�|��饼�g����ԸߡB�άO�Q�סA�ܫP�q�L�ҿסu��|�ﭲ�v���˪k�ץ��ס]2004/8/23�^�A�w�ͥͦa�N��������ߩe�u���ѤK�u����u�A�P�U�Q�~�ӥ�����˹B�ʪ��}���B�I���������`�ι�������u������ڰ�|ij���^�k���ڥN���v���A�T�ӿաF�ƫ�A��F�|������堃�٤��}��~���ܭ�������u�����M�u�L�ץN���v�A�]�N�O�u���P�H�f��������A�å��Q���|ij����꦳�ӤH�]�ϰ�^�B�F�ҡ]�����ϡB�����^�B�a�ϡ]�����^�B�H�αڸs�]������^���O�A�U�ۭI�����t�ۤ��P���N���ʡC �]���^��X���z �ڭ̱q��6�i�H�ݨ�A�o�X�Ӱ�a���]�ߤF��������������|�A���L�A�D�w����F���S���۷��{�ת����ڥN���ʡA���I�˥x�W��F�|������کe���|���e���F�ȱo�`�N���O�A�D�w�B�H�Υx�W���G�����^�Y������H�A�]�N�O�n�N������~�ȥ��� �����������C�x�W�b������F�v�H�v�����������A�D�n�O�]���ڭ̪��ߩe���|����������O�٦W�B�F�۹�a�A��L��a�b��|���]��������e���|�A�o�O�ڭ̸��H��᪺���V�C ��6�G�U�������ڬF�v�v���Ƥ�����

�C�B���v�v �ڭ̥i�H�q�y��������v�Q�Ũ���סz����������A���X�T�ӼзǡG 1. ��a�O�_���������@�������}���D�p�H 2. �F���O�_���ѭ�����b�Ш|�B�δN�~�W���O�٦W�B�H 3. �F���O�_�w��L�h�ӵ�����������v�H �]�@�^���� 7.1.1

���ެ����|�b1993�~�q�L�Mij�A���F���b1893�~��½�L�¦i����ӦV�L�¦i������D�p�A���L�A�L�¦i������å��Q�x��������������C�ثe�A��ij�|�L�a�w�ưȩe���|���b��ij�p��������D�p�]n.a., 2004�^�C 7.1.2

������]�A�D�w�ǡB��Z���ǡB�H�έ�����b�����ּƱڸs�A�b�Ш|�B�H�δN�~�W���u�n����ʡv�]affirmative action�^���w���C 7.1.3 �b���_���骺1970�~�N�A���֭�����ڭn�D��_�����a��A�ín�D�F���g�a�ॢ�B�H�ι��l�������v�CĴ�p���b�q�]�{��Passamaquoddy���ڡA�ѩ�L�̻P�ڬw���ު̦Ѧ��N��IJ�A�@��H�쥻�H���L�̤w�g�����Q�P�ơA���L�A���M��b1975�~Ĺ�o�鷺�F�����D�^�A��o����8,1500�U�����v�C�L�a�w���b1978�~���X�D�v���W�w�A��1988�~����A�`�@ �W�L��100�ӥ��ڥӽШD�v�]Fleras &

Elliott, 1992: 157�^�C �]�G�^�D�w 7.2.1�b�D�w�A�F�����D�p�Q�����P������i��M�Ѫ����n����C�w��F���b1910-1970�~���j��a��������p�Ī����k�A�U�١B�H�λ�a�F�����b1997�~�o���D�p�n���F���M�D�w�p����|�b1999�~�q�L�n���A��������L�h�ҾD���������q���ܺp�N�A�`�z�]���F�ӤH���p�N�A���L�A�p���F���u�@�N�H�����@�����v�B�õL�����D�p���N�@�A�z�ѬO�A�o�N���ܷ��N���D�w�H�������h���H�ҧ@���ƭt�d�]Gardiner-Garden,

1999; Australia, Department of Foreign Affairs and Trade, n.d.�^�C 7.2.2

�D�w�u����k�ʪ����v��סA�èS�����������������ꪺ�u�n����ʡv�w�ơC 7.2.3

�ھڡy������g�a�v�k�z�]Native Title Act,

1993 (Cth)�^�A������g�a�v�Ҧ��̥i�H�]���v�Q���l�A�ӦV�u��a������g�a�v�k�x�v�n�D���v�F�b1994-1997�~�����A�`�@��500 �h�ӨD�v�ץ�]Humphry, 1998�^�C �]�T�^�æ��� 7.3.1 �U�a��Q�H�b�P�F���i����v�ͧP���ڡA�̫᪺��w�����|�]�A�k�����D�p�AĴ�pTainui��w�]1994�^�B�H��Whatkatohea��w�]1996�^�]Durie, 1998: 196�B199�^�C 7.3.2

�æ����u����k�ʪ����v��סA�F���èS�����������������ꪺ�u�n����ʡv�w�ơC���Ǥj�ǹ���Q�H�J�ǫr�O�٦W�B���k�A���L�A���ǬF�v�H���ä�����]Berry, 2004�^�C 7.3.3�@�æ����F���b�P��Q�H�i��g�a�k�٪��ͧP���ڡA���F�g�a�H�~�A�����]�|�P�ɥH�{���]�ε��Ȫ��겣�^�@���v�AĴ�pTainui��w�ߤ@���C�d�U�BWhatkatohea��w�ߥ|�d�U�B�H��Ngai Tahu��w�ߤ@���C�d�U�]Durie, 1998: 203�^�C �]�|�^�[���j 7.4.1�������O�A�[���j�F���b1998�~�����ť��@���u�M���n���v�]Statement of

Reconciliation�^�A���L�h150�~�Ӫ�������F�����ܺp�N�A�ô��X�@�����ƨ��4,500�U���u�M�Ѱ���v�]healing fund�^�]DePalma, 1998�^�G�C 7.4.2 �ھ��y�[���j�H�v�k�z�]Canadian Human Rights Act, 1985�^��16����1�A���ۨӾD���[�ܪ�������@�N�~�W���u�f�A�ä����O�[���ʪ��欰�C 7.4.3

�[���j�F���b1993�~�PInuitñ�qNunavut Land Claims Agreement�A�P�N�b17�~�����v11��7�d�U���]Behrendt, 2000�^�C �]���^�x�W 7.5.1

��a�|�����������D�p�����Y�C 7.5.2

�b�ĤG�B�T���ˡA�N��Ӿ˪k����168�B169���y�@���A�W�w��a�����T�O��������a��άF�v�ѻP�A�ín�P�i������b�Ш|�B��ơB�֧Q�B�θg�٤W���o�i�F���L�A���[�o�DZ��ڪ��믫�A���~�X��H�D�ӹ�ּƱڸs�������d�����O�@�B���ɡB�η��U�A�ӫD�w�����������D�����������q�@���v�C�F����������b�N�Ǥ譱�A�@�������u�f��סA�S�O�O�ɾǤW���O�٦W�B�]���O�d�ǡ^�B�O�e�]�v�d�|�ա^�B���C�����зǡ]�M�W�^�B�άO�[���]�����^�C�b�N�~�譱�A�y������ڤu�@�v�O�٪k�z�B�H�Ρy�F�����ʪk�z�A���O��a���c�����߾Ǯա�����Ʒ~�B�H�αo�мt�ӡA�q�F���έ�������̧C���B�F�ӡy�ۥѶT����ϳ]�m�z���ҡz�]2003�^�W�w�������Φܤ�5%��������C 7.5.3

��a�J�M�|���ӻ{�L�h�����A�]�N�S�����v������C �]���^��X���z �ڭ̱N�U��a����������v�v���o���[�H��z�]��7�^�C��X�ӬݡA�[���j�b���v�v���T�ӭ��V�����_�X���V�O�A�]���o�캡���C����B�H�ίæ��������{�����A�e�̬O��a�|���������@���}�D�p�A��̫h�O�ʥF�F������������O�٦W�B��סC�x�W�P�D�w�W�C�̫�A���F������F�����٨S�������������D�p�H�~�A�D�w�S���S�O��������]�߫O�٦W�B��סA�ӥx�W�h�٨S���Q����v�v�������C ��7�G�U�������ڸ��v�v���o��

��B���y �x�W������b�����v�����{�W�A�H�F�v�v�����{�̨ΡA�D�n�O�k�\���|���|�����������O�٦W�B���w�ơB�H�Τ������|����������M�q���|�C�{�P�v���o���Ӧ۩�˪k�W�ױ������������T�{�F���v�v�h�Ӧ۩�ۨӦb�N�ǤW����������u�f���I�B�H�Ϊ�~�b�N�~�W���O�٦W�B�C�ܩ��L���ۨM�v�B����v�B�]���v�B�H�����q�k�v�A�h���ݥ[�j�C ����b����������v�U���V�����{�ٺ�i�H�A�䤤�H�{�P�v�B�H�ΰ]���v���@�k��o�����C�A�ӡA�ۨM�v�B����v�B�F�v�v�B�H�θ��v�v�����{�]��O�F��_�X�����ǡC�̫�A�b�q�k�v�o�ӭ��V�ٻݭn�A�[�j�C ����ӬݡA�D�w��b�����b�����v�����{���O�ܲz�Q�A���L�A�o���O�x�W���T���C�A�ӡA�D�w�b�{�P�v�B����v�B�]���v�B�q�k�v�B�H�άF�v�v�譱�A�j�P���٥i�H�����C�䦸�A�b���v�v�o�ӭ��V�A�D�w���V�O�~�b�_�B�C�̫�A�D�w����������ۨM�v���V���T�Ӽзdz����s�A�i�H�ݥX�L�̹��_�X���۪v�]�۷��ƩڡC �æ����O�b���Ӱ�a���Y�A��������������v�����{�̨ΡC�b�{�P�v�B����v�B�]���v�B�H�άF�v�v�譱�A�æ������o�캡���C�A�ӡA�q�k�v�B�H�θ��v�v�]���۷����V�O�C�䦸�A�b�ۨM�v���V���j�j��O���ҧ@���A�]�N�O������v�]�����b�T�{�C�C �[���j�b����������v�����{�Ȧ���æ����A�]�N�O���A�b�U���V�����ҧV�O�C�[���j�b����v�B�B�H�θ��v�v��o�����A�i�H������U��C�A�ӡA���O�̻{�P�v�B�ۨM�v�B�٬O�F�v�v�A�[���j�����_�X���V�O�C�̫�A�q�k�����{�t�j�H�N�A�u�b�ߺD�k�o�ӼзǦX��C �ڭ̶i�Ӿ�V�Ӿ���ݦU������������H�v���V�O�A�{�P�v�B�]���v�B�H�άF�v�v��������㪺���G�A�Ӥ���v�B�H�θ��v�v�]�t���h�F�q�k�v�B�H�ΦۨM�v�����A���������e���X�Ӷ����v�����V�C �ڭ̱N�U�����o�������v�o���[�`���@�ӫ��С]��8�^�A�æ���������������v���Ƭ�17���A�O���ꤤ���{�̨Ϊ̡C�[���j�B�H�ά��ꪺ����������v���̦���15���B14���A�]��O���۷����V�O�C�D�w������������v�����`��11 ���A�ƦW�ĥ|�A�P�e���T�꦳�۷����t�Z�C�x�W������������v���ƥu����4���A�i�H�ݥX�A��Ӫ��|�B�H�άF���A�٥������Y���W�C�ڭ̦p�G�N�o�ǫ��а��H21�A�i�H���o�U�����������v���ơA���O�O�æ���81���B�[���j76���B����71���B�D�w52���B�H�Υx�W19���C ��8�G�U�������ڤ������v����

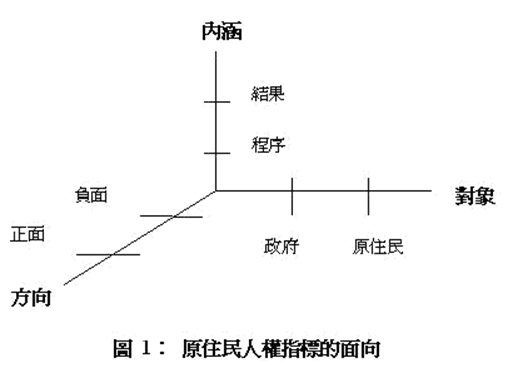

�ڭ̥i�H�ݨ�A�x�W�u���b�F�v�v�i�H�j�j�P��L��a�ۤ�A�o�n�k�\��ߩe���|��������O�٨�סB�H�έ���|���s�b�F�p�G����|�b�F����y���I�n���Q�����A�N�|�_����D�w�@�ˡC�A�ӡA�x�W�b�{�P�v���V�o���A�O�]���˪k�W�ױ��崣�������A�Ѧ��ӬݡA�˪k����������O�١A���U��e�{�F����������H�v���V�O�C�P�˦a�A�x�W�b���v�v�o���A�O�]����������b�J�ǡB�H�δN�~�W���O�١A�]���A�F���d�U���i�����o���A�H�K�����F�����~�ӹ���������v�Q�V�O�C �ڭ��k�Ǥ@����H�v���[��A�i�H�N�H�v���Ф�����H�B���[�B�H�Τ�V���T�Ӽh���]��1�^�A���i�V���@�͡C�]�@�^�N�ڭ̭n�ҹ�H�v��H�Ө��A�i�H�����F���B�H�έ�����A�]�N�O���A�쩳�F���@�F�ƻ�B�H�έ�����������ݹJ�F�]�G�^�N�H�v���[�Ө��A�i�H�����{�ǡ]procedure�Bprocess�^�B�H�ε��G�]outcome�Bresult�^�A�]�N�O���A�쩳�F�����F��������H�v�@�F���ǧV�O�B�H�Ψs��������b���W�ɨ�����{�]realized�Bachieved�Bfulfilled�^�����v�Q�F�H�Ρ]�T�^�N�H�v����V�Ө��A�i�H���������F�H�έt�����@���A�]�N�O���A�s���F���O�b���ʭ�������H�v�B�٬O�b�I�ǡ���ܭ�������H�v�C

�q�W����������H�v���ШӬݡA�ڭ̦b�ӤH�v�ĥΪ��O������]��H�^���W�]���G�^����o���v�Q�]�����^�F�N�����v�Ө��A�ڭ��[��O�F���]��H�^�ҧ@���{�ǤW�V�O�]�����^�C�]�N�O���A�ڭ̳��h�ݨ쪺�O�F����������H�v���������@���A�å��ҹ�F���O�_���I�ǡ]violation�^�B�άO��ܡ]deprivation�^��������v�Q�F�γ\�A����|�B���������B�άO�H�v��´�A�i�H���պʴ��F���B�άO���|���t���欰�A������o�ͪ��W�v�]frequency�^�A�`���ƥ��ơ]event data�^�A�H�K�˵��������o�i�ͶաC �t�~�A�ڭ̨å��`�N��U��F���ҧ�J�����B�άO��ڤߦ�]inputs�^�A�]�N�O���A���F��פW���]�p�H�~�A�s���ɤF�h�֪��O�A�ڭ̪����Шå��ϬM�X�ӡF�p���@�ӡA���ǰ�a��������H�v���{�i��ݨӸ���A�o�����F�Ӱ�F�����i��۷��ΤߡC�̫�A�ڭ̨å��լd����������b�D�[�W���H�v�������F�Y�ϳo�غ��N�ת��F�Ѭ۷����n�A�ӥB�����n�P�D������@����A���L�A�o�ä��O����s�����ȡC �@ �ѦҤ��m �i�����C2002�C�qAotearoa�æ������y���W���r����I���W�]�s�^�m�U��y���F���w�w�ݭ��ƻP�y�������n��151-97�C�x�_�G�e�åX�����C �Y���C2003�C�q��������ڻP�{�P�F�v�w�w���������ڸs�ѧO�P�����{�w�����v�u���X���r�����¦��B�B�q���B�I���W�s�m�x�W���H�ڡn��213-54�C�x�_�G�e�åX�����C ��F�|��s�o�i�Ү֩e���|�]�s�^�C2002�C�m�H�v�߰�P�H�v�O�٪���¦�س]�w�w2002�~��a�H�v�F�����i�ѡn�C�x�_�G��F�|��s�o�i�Ү֩e���|�C ��F�|������کe���|�]�s�^�C2004�C�m������ڪk�W�J�s�n�]�E�Q�T�~�Q�G�목�^�C�x�_�G��F�|������e���|�C ���˺a�C2004�C�m�[���j���y���F���w�w�ݽ���M�x�W���y���F���n�C�x���G�s�s�x�W��ƱШ|����|���x�_�G��Ī�X�����C �L�ŸۡC2003�C�q�}���P���r���F�|��s�o�i�Ү֩e���|�D��u�H�v�k���ʬ�Q�|�v�C�x�_�G���j�������߰�ڷ|ij�U�C ���m���C2000�C�m�ʦ~�ӥx�W������ڤg�a���t��ת��ܾE�P��a�k�O�n�C�x�_�G�x�W�j�Ǫk�߾Ǭ�s�ҺӤh�פ�C �L���C1999�C�m����������{�w����s�n�C�x�_�G��F�|������e���|�C �L���C2001�C�m����������ڻ{�w�n�C�x�_�G��F�|������e���|�C �L�Q���C2000�C�m�Ĥ@�����w�w�x�W������B�ʪ��˪k�N�q�n�C�x�_�G�e�åX�����C ���F���C1996�C�m���إ���K�Q�|�~�x�W�a�ϳ���������ͬ����p�լd���i�n�C�x�_�G���F���έp�B�C �I���W�C2004�C�m�x�W�Ȯa�ڸs�F�v�P�F���n�C�x���G�s�s�x�W��ƱШ|����|���x�_�G��Ī�X�����C �I���W�C2005�C�m�x�W������ڬF�v�P�F���n�C�x���G�s�s�x�W��ƱШ|����|���x�_�G��Ī�ϮѥX�����q�C �x�W������v�Q�P�i�|��Ų��]�s�^�C1997�C�m������w�w�Q���`�̪��o�ۡn�C�éM�G�x�W������v�Q�P�i�|�C �x�W�������а���|�]�s�^�C1998�C�m��@��������F���ե֮ѡn�C�x�_�G�]�Ϊk�H�x�W�������а���|�C �C�R�R�B����W�C2004�C�m������g�a��P�g�ٵo�i�n�C�O���G�_���X�����C Alston,

Philip, ed. 2001. People��s Rights. Oxford: Oxford

University Press. American

Indian Graduate Center. 2003. ��American Indian Census

Facts.�� (http://www.aigc.com/articles/ai-census-fact.html) Anaya, S. James. 1996. Indigenous

Peoples in International Law. New York: Oxford University Press. Asch, Michael.

1999. ��From Calder to Van der Peet: Aboriginal Rights and Canadian Law,

1973-96,�� in Paul Havemann, ed. Indigenous Peoples�� Rights: In

Australia, Canada, and New Zealand, pp. 428-46. Auckland: Oxford

University Press. Australia,

Aboriginal and Torres Strait Islander Commission. n.d.

��Indigenous Law and Custom in Australia.�� (http://www.atsic.gov.au/issues/indigenous_rights/international

/cerd/cerd_report/4_4.asp) Australia,

Aboriginal and Torres Strait Islander Commission. n.d. ��Land: Sea

Rights.�� (http://www.atsic.gov.au/issues/land/see_rights/Default/.asp) Australia,

Aboriginal and Torres Strait Islander Commission. 1999. Regional

Autonomy for Aboriginal and Torres Strait Islander Communities. (pdf) Australia, Australian Human

Rights and Equal Opportunity Commission. 2004. ��Aboriginal and

Torres Strait Islander Social Justice.�� http://www.hreoc.gov.

au/social_justice/statistics/ Australia,

Department of Foreign Affairs and Trade. n.d. ��Separated Indigenous

Children.�� (http://www.dfat.gov.au/facts/separated_children.html) Baehr, Peter R. 1999. Human Rights: Universality

in Practice. Houndmills, Basingstoke, Hampshire: Palgrave. Behrendt, Larissa. 2000. ��The Protection of

Indigenous Rights: Contemporary Canadian Comparison.�� Research Paper,

No. 27, Parliament of Australia, Parliamentary Library. (http://www.aph.gov.au/library/pubs/rp/1999-2000/

2000rp27.htm) Berry, Ruth. 2004. ��Clark to Take Another Look at

Maori Policies.�� New Zealand Herald, January 22. (http://www.nzherald.co.nz/index.cfm?ObjectID=

3550956) Bivings, Natasha D., comp. 2000. Human Rights

papers: Social Statistics Proceedings Joint Statistical Meeting 1984 to 2001.

Chicago: University of Chicago, NORC. Burnaby, Barbara. 1996. ��Aboriginal Language

Maintenance, Development, and Enhancement: A Review of Literature,�� in G.

Cantoni, ed. Stabilizing Indigenous Langauges. Flagstaff, Ariz.:

Center for Excellence in Education, Northern Arizona University. (http://www.ncela.gwu.edu/pubs/stabilize/i-needs/

aboriginal.htm) Canada, Canadian Human Rights Commission. 1996.

��Annual Report 1996.�� (http://www.chrc-ccdp.ca/ar-ra/ar1996/conteng.html) Canada, Department

of Indian Affairs and Northern Development. 1995. ��Aboriginal

Self-Government: The Government of Canada��s Approach to Implementation of the

Inherent Right and the Negotiation of Aboriginal Self-Government.�� (http://www.inac.gc.ca/pubs/selfgov/policy.html) DePalma, Anthony. 1998. ��Indigenous Tribes in Canada

Receive Formal Apology.�� The Times, January 8. Donnelly, Jack. 1989. Universal Human Rights in

Theory and Practice. Ithaca: Cornell University Press. Durie, Mason. 1998. The Politics of Maori

Self-Determination. Auckland: Oxford University Press. Eide, Asbjorn. 1992. ��The Sub-Commission on

Prevention of Discrimination and Protection of Minorities,�� in Philip Alston,

ed. The United Nations and Human Rights: A Critical Appraisal.

Oxford: Clarendon Press. Eniar.org. 2002.

��Aborigines Recover Vast Territory.�� (http://www.enair.org/

news/Martu.htm) Fletcher, Christine. 1999. ��Living Together but not

Neighbours: Cultural Imperialism in Australia,�� in Paul Havemann, ed. Indigenous

Peoples�� Rights: In Australia, Canada, and New Zealand, pp. 335-50.

Auckland: Oxford University Press. Fleras, Augie, and Jean Leonard Elliott. 1992. The

Nations within: Aboriginal-State Relations in Canada, the United States, and

New Zealand. Toronto: Oxford University Press. French, Justice R. S. 1994. ��The Native Title Act

1993 and the National Native Title Tribunal,�� in Frank McKeown, ed. Native

Title: An Opportunity for Understanding, pp. 221-43. Perth, WA:

National Native Title Tribunal. Frideres,

James S. 1998. Aboriginal Peoples in Canada: Contemporary

Conflicts. 5th ed. Scarborough, Ont.: Prentice-Hall

Allyn & Bacon Canada. Gardiner-Garden, John. 2003. ��Defining Aboriginality

in Australia.�� Current Issues, No. 10, Parliament of Australia,

Parliamentary Library. (http://www.aph.

gov.au/library/pubs/CIB/2000-03/03cib10.htm) Gardiner-Garden,

John. 1999. ��From Dispossession to Reconciliation.�� Research

Paper, No. 27, Parliament of Australia, Parliamentary Library. (http://www.aph.

gov.au/library/pubs/rp/1998-99/99rp27.htm) Gastil, Raymond D.

1973. ��The New Criteria of Freedom.�� Freedom at Issue, No.

17, pp. 2-5, 20-24. Gastil, Raymond D.

1979. Freedom in the World: Political Rights and Civil Liberties

1979. New York: Freedom House. Hawkes,

David C. n.d. ��Indigenous People: Self-Government and Intergovernmental Relations.�� (http://www.ciff.on.ca/Reference/documents/

bg_ papers/docbg_hawkes.html) Humana, Charles, ed.

1992. World Human Rights Guide. 3rd ed. New

York: Oxford University Press. ��Indigenous People and the Constitution.�� 1997. (http://www.austlii.edu.au/au/

special/rsjproject/rsjlibrary/car/issues_paper97/isues.html) Kempf,

Isabell. 1998. ��How to Measure the Right to Education: Indicators

and Their Potential Use by the Committee on Economic, Social and Cultural

Rights.�� Background paper submitted to United Nations Economic and

Social Council. (http://www.bayefsky.com/general/e_12_1998_22.php) Kymlicka,

Will. 1995. Multicultural Citizenship. Oxford:

Clarendon Press. Kymlick,

Will, and Wayne Norman. 2000. ��Citizenship in Culturally Divided

Societies: Issues, Contexts, Concept,�� in Will Kymlicka, and Wayne Norman,

eds. Citizenship in Divided Societies, pp. 1-41. Oxford:

Oxford University. Lerner, Natan. 1991. Groups

Rights and Discrimination in International Law. Dordrecht, the

Netherlands: Kluwer. Lerner, Natan. 1992. ��The 1989 ILO Convention on

Indigenous Populations: New Standards?�� in Yoram Dinstein, and Mala Tabory,

eds. The Protection of Minorities and Human Rights, pp. 213-31.

Dordrecht, Netherlands: Martinus Nijhoff. Magallanes, Catherine J.

Iorns. 1999. ��International Human Rights and Their Impact on

Domestic Law on Indigenous Peoples�� Rights in Australia, Canada, and New

Zealand,�� in Paul Havemann, ed. Indigenous Peoples�� Rights: In

Australia, Canada, and New Zealand, pp. 235-76. Auckland: Oxford

University Press. Meyers, Gary

D. 1998. ��Summary: The North America and New Zealand Experience

with Indigenous Land Rights and Its Application to Australia.�� (http://www.austlii.edu.au/special/rsjproject/

rsjlibrary/arccrp/dp9.html) n.a. 2001.

��Australian Aboriginal Peoples: Their Tragic Fate.�� (http://www. webspawner.com/user/aust5) n.a. 2004. ��Hill Weighs Apology to Indians.�� Washington

Times, May 26. (http://

www.washingtontimes.com/functions/print.php?StoryID=20040525-113031-7766r) Native American

Culture. 2002. ��Who Is American?�� (http://www.ewebtribe. com/NACulture/articles/whoisindian.htm) New Zealand, Human

Rights Commission. 2002. ��Human Rights and the Treaty of

Waitangi: A Qualitative and Quantitative Study.�� (pdf.) New Zealand,

Ministry of Education. 2004. ��Te Toi Huarewa.�� (http://www.

Medium.govt.nz/index.cfm?layout=document&documented=7101&indexed=5875�K) New Zealand, Statistics New Zealand. n.a. ��Change in

Ethnicity Question: 2001 Census of Population and Dwellings.�� (http://www.stats.gov.nz/census/

change-in- ethnicity-question.htm?print=Y) New Zealand, Te

Puni Kokiri (Ministry of Maori Development). n.d. ��Mori

Population.�� (http://www.tpk.govy.nz/maori/population/default.asp) Palys, T. S.

1993. ��Prospects for Aboriginal Justice in Canada.�� (http://www. Johnco.com/nativel/abojust.htm) Pennefather, Joan.

2002. ��Diversity in Broadcasting: It maters Who Makes It.�� Addres for

the 33rd Annual Conferecen of the International Institute of

Communication. Johannesburg, October 1. Petersen,

Robert. n.d. ��Some Reflections on Group Rights Principles.��

(http://

www.halcyon.com/pub/FWDP/International/grouprt.txt) Reconciliation and

Social Justice Library. n.d. ��Language and Culture: A matter of

Survival.�� (http://www.austlii.edu.au/special/rsjproject/rsjlibrary/parliamentary/

language/index.html) Rosenne, Shabtai. 1992. ��The Protection of

Minorities and Human Rights,�� in Yoram Dinstein, and Mala Tabory, eds. The

Protection of Minorities and Human Rights, pp. 513-18. Dordrecht,

Netherlands: Martinus Nijhoff. Sano,

Hans-Otto, and Lone Lindholt. 2000. Human Rights Indicators:

Country Data and Methodology 2000. Copenhagen: Danish Institute for

Human Rights. Schneider,

David, and Louis Furmanski. 1996. ��The International Personality

of Indigenous Peoples: An Account from North America.�� Paper presented

at the 1996 Annual Meeting of the American Political Science Association, San

Francisco, August 29-September 1. (wyslwyg://240/http://ww.geocities.com/

CapitalHill/8366/Indian.html) Shapiro,

Ian, and Will Kymlicka, eds. 1997. Ethnicity and Groups Rights.

New York: New York University Press. Snipp,

C. Matthew. 2002. American Indian and Alaska Native Children

in the 2000 Census. Washington, D.C.: Annie E. Casey Foundation

& Population Reference Bureau. Special Populations Networks. n.d.

��Definitions.�� (http://cancercontrol.

cancer.gov/spn/about/def.html) Stapleton,

Julia, and Andrew Pyle, eds. 1995. Group

Rights: Perspectives since 1900. Bristol: Thoemmes Press. Thornberry,

Patrick. 1991. International Law and the Rights of Minorities.

Oxford: Clarendon Press. Tsamenyi, Martin, and Kwame

Mfodwo. 2000. ��Towards Greater Indigenous Participation in

Australian Commercial Fisheries: Some Policy Issues.�� (pdf.) Tully, James. 2000.

��A Just Relationship between Aboriginal and Non-Aboriginal Peoples of

Canada,�� in Curtis Cook, and Juan D. Lindau, eds. Aboriginal Rights and

Self-Government, pp. 39-71. Montreal: McGill- Queen��s University

Press. Turpel, Mary

Ellen. 1993. ��The Charlottetown Discord and Aboriginal Peoples��

Struggle for Fundamental Political Change,�� in Kenneth McRoberts, and Patrick

Monahan, eds. The Charlottetown Accord, the Referendum, and the Future of

Canada, pp. 117-51. Toronto: University of Toronto Press. United Nations Development

Programme (UNDP). 1991. Human Development Report 1990.

New York: Oxford University Press. United Nations Development

Programme (UNDP). 1992. Human Development Report 1990.

New York: Oxford University Press. U.S., Senate Committee on

Indian Affairs. n.d. ��History on the Committee on Indian

Affairs.�� (http://indian.senate.gov/cominfo.htm) Ward, Alan. 1999. An

Unsettled History: Treaty Claims in New Zealand Today. Wellington:

Bridge Williams Books. Wekipedia.

n.d. ��Canada.�� (http://en/wikipedia.org/wiki/Canada) �@ �κ٬��u�s���v�v�]group rights�^�F���������Q�A��Stapleton�PPyle�]1995�^�BShapiro�PKymlicka�]1997�^�H��Alston�]2001�^�C �]�N�O�u�ּƱڸs�v�]ethnic minorities�^���u�����v�v�]collective rights�Bgroup rights�^�C���L�A�b�o�̡A�ּƱڸs���u�O�b�H�ƤW�۹�ּƪ̡A�ӬO���b�F�v�B�g�١B���|�B�H��ƤW�۹�z�ժ̡C������ּƱڸs�v�Q�����Q�A���I���W�]2004�^�C ����зǪ���ܡA���M���i�H�[�H�D�ԡ]contest�^�A���L�A�b�|�������n���t����ܤ��e�A�ڭ̪���s�J�M�O�}�����W�]path-finder�^�A�۵M����M�~���q���S�v�]privilege�^�C ���M�A�ڭ̥i�H�t�~�A�i���ƪ������AĴ�p�U��C�~�ҧ@���H�v���i�ѡF��New Zealand, Human

Rights Commission�]2002�^�B�άOCanada, Canadian

Human Rights Commission�]1996�^�C �ڭ̤��ҥH�Ĩ��u�@�����v�������覡�A�D�n���z�Ѩƶ����v���ƧǡA����۷��{�ת����N�ʡC�b���P�L�����A�쩳�n�Ĩ����С]�n�F��Y�ص{�פ~�⦳�^�B�άO�C�С]�y�L���@�F�@�I�I�N��ơ^�A�ڭ̪����k�O�n���зǡA�H�קK�F������C�����V�����B��²�檺�зǨ����I�F�ơC���L�A�ڭ̬J�M�N�����v�����V�W�[���C�A�i�H�y�L�ϥ[�`���վ㪺�i��A�H�K�Ҧ���a�����{�]frequency�^�����U�����A�]�N�O�ݤ��X�j�a���ϧO�C ���ꪺ������������W�٬��u����L�a�w�H�[���Դ��[�g�ۡv�]America Indians and Alaska

Nativea�^�A���ɤS�٬��u���������v�]Native American�^�F���Դ��[������]�t���d�S�H�]Aleuts�^�B�H�Ϊ��Դ��[�R���H�]Alaska Eskimos�BInuits�^�C��Special Population Network

(n.d.)�C Inuit�L�h�Q�٬��R���H (Eskimos)�CMétis�O������P�ڬw�����]�S�O�O�k�ǡ^�q�B����ǡA�@����1870�~�~�bManitoba Act���Q�����ӻ{�F�F���쥻���ݥL�̷|�Q�դH�P�ơA�åB�b1941�~���H�f���d���������O�F��F1981�~���H�f���d�A�ڸs�{�P�����O�~�S�N��ǤJ (Frieres, 1998: 24�B35-40)�C �u�L�a�w�ưȺ[�_��o�i���v(Department of

Indian Affairs and Northern Development�A²�g��DIAND)

���@���Ҧ��g�L�{�Ҫ̪��n���W�� (Indian Registrar)�F�����W�w�A���y1985�L�a�w�k�z�� 5-8���C �n�����a��������n���T�G�ԫe���b���a��F�ϰ줺�]���y�^�B�H����f�լdï���n�O�B�æb�ԫ�w�g�V���y�Ҧb�a���ҥӽеn�O�C���b�ԫ�Q��ܨ��������H�ڡA����|�D�i���H�ڷ��~����b�������u���o�v����������B�åB���w�~�ơB�S�~�����a��F�ϰ�A�]���A��H�ڪ������ٷV�p�ߡC �������k�O���y����������k�z�B�H�Ρy��������ڧO�{�w��k�z�]��F�|������کe���|�A2004�^�F�ѦҪL���]1999�B2001�^�C �����o�Ǩ�w�A���������j�ǡu��w�B�����B�H�νͧP�ѨM�p�e�v�]Agreements, Treaties and

Negotiated Settlements Project�^�]http://www.atns.net.au/atns.html�^�C Ĵ�p�b�y�����y1992�d���S����w�z�]��41���^���M�T�{������u�J�����۪v�v�v�A�o���O�u�b�[���j�Ҥ����v(within Canada)�C ��httpa;//www.nativeamericanpublicradio.com/index.html�����G�ϡC���L�A�ھڤ��@�s�����q�]Corporations for

Public Broadcasting, 200: 24-25�^�A������Ѧ@�s���q�x���`�ƥu��20�a�C �D�n�O�b���_�J (Quebec)�B�^�ݭ��ۤ�� (British Columbia)�B�|�� (Yukon)�B�H�Φ�_��a (Northwest Territory)�A�]���դH�F�����~���b�o�Ǧa��ñ�����C ��������ꪺ�g�a���t�k�A�]�w��������o�g�a�Ҧ��v���W���C�̷s����F�R�O�O�y������O�d�a�}�o�z��k�z�]��F�|������کe���|�A2004b�^�C ���m�p�X�߳��n2004/8/24�F�Ѩ��P��m�ۥѮɳ��n�������סq��|�ﭲ�ˮ��٦��������\�r�A�{�������������Ҫ��ߩe�u����L�H�����C �A������ʪ��e�g�ط|�ƥD�e������N�j�C�{����ê����A�]���u������E���a�h�b���b�s�ϭ���m���v�]�m�ۥѮɳ��n2003/7/13�^�A�������A������ثe���b���|�Ϫ��N���F34.1%�A�Ӫ����ڴN��40.0%���b�D������a�ϡ]��F�|������کe���|�A2004�^�A�t�d����H�O�W�������|�������M������������ҤO���G�H���A�p�G�A�[�W���y���E�X�̡A�����ڪ����|�Ϥ�Ү��ȷ|�C�p�G�賡�خ��B�άO�����a�Ϫ��t���@�N�i�έ�����A���D�ڤH���|���֦ӭP�H * �o����F�d�j�ǤH�v�ǵ{�|��u�Ĥ@���H�v�dzN�פ��Q�|�v�A�x�_�A�F�d�j�ǥ~���ˮհϰ�ڷ|ij�U�A2005/5/26-27�C |